Карта Олонецкого уезда как источник социально-экономической информации по территории Карелии первой четверти XVIII века

Автор: Собисевич Алексей Владимирович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 4 (125), 2012 года.

Бесплатный доступ

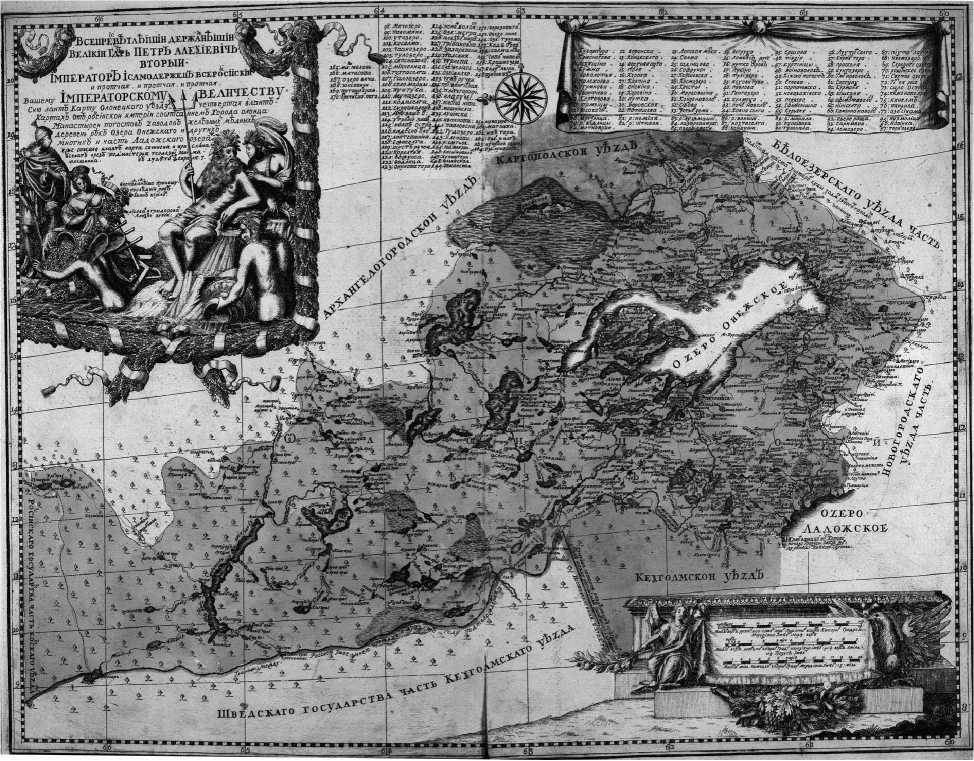

В статье рассматривается информативность первой отечественной крупномасштабной карты территории Карелии. «Ландкарта Олонецкого уезда», составленная картографом Акимом Клешниным в 1728 году, сообщает ценную информацию о расположении объектов социально-экономической инфраструктуры. Для проверки достоверности карты проводится сопоставление сообщаемой ею информации с данными других письменных источников.

Карелия, олонецкий уезд, история, география, социально-экономическая история

Короткий адрес: https://sciup.org/14750159

IDR: 14750159 | УДК: 94(470)

Текст научной статьи Карта Олонецкого уезда как источник социально-экономической информации по территории Карелии первой четверти XVIII века

«Ландкарта Олонецкого уезда» (см. рисунок), созданная в 1728 году геодезистом Акимом Клешниным, является ценным картографическим источником, показывающим территорию Карелии [1]. Созданная в результате первых всеобщих съемок территории Российской империи, карта сообщает уникальную информацию о пространственном расположении таких важных объектов социально-экономической инфраструктуры, как монастыри и пустыни, погосты и волостные центры, водные мельницы и заводы. К карте был приложен каталог, содержащий полный перечень населенных пунктов в Олонецком уезде, а также перечень рек, по берегам которых находились водяные мельницы [2]. В исследовательской литературе встречаются различные оценки достоверности ранних карт и методов их использования. Считается, что информативность создаваемых в начале XVIII века картографических материалов с избытком перекрывала их неточности, более того, содержащаяся в этих картах информация является уникальной [9; 12–14]. Использование карт первой половины XVIII века возможно только после проведения подробного источниковедческого анализа с выяснением обстоятельств возникновения конкретного картографического источника и сверкой его информационного содержания с другими типами источников [10; 186].

Таким образом, передаваемая картой Олонецкого уезда информация должна восприниматься критически, так как использовавшиеся при составлении карт петровскими геодезистами еще не совершенные методики топографических работ могли способствовать возникновению серьезных погрешностей. Источниковедческий анализ картографического произведения следует проводить путем выделения из него информационных слоев, а затем последовательной сверки их содержания с наиболее близкими к дате составления карты историческими источниками.

Материалы ревизских описаний, проводимых в Олонецком уезде в 1721–1722 годах, в полной мере помогают проверить информативный потенциал карты и достоверность сообщаемой ею информации. В отдельных случаях для анализа поселенческой инфраструктуры могут привлекаться более ранние источники. В данном случае была использована «Переписная книга Лопских погостов Олонецкого уезда» (1678 год) [6].

Материалы второй ревизии дают возможность определить, действительно ли в поселениях, обозначенных на карте как погосты и волости, находились церкви. Карта упоминает значительное количество поселений, имеющих статус волостей, поэтому необходимо ограничиться приведением ряда примеров, позволяющих в полной мере отразить информативный потенциал и достоверность источника. На территории Селецко-го погоста Аким Клешнин упоминает поселение Гимолю как волость, хотя в списке церквей за 1722 год нет упоминаний о наличии в нем церковного строения. Использование «Переписной книги…» позволяет установить, что в этом селении к 1678 году церковь сгорела при пожаре [6]. В Семсозерском погосте в двух волостях Юшта-ярви и Семсоярви, согласно списку церквей за 1722 год, также не имелось церковных строений [4]. Таким образом, наблюдается сохранение за поселениями волостного статуса даже после утраты церковных строений. Вместе с тем имеются свидетельства утраты поселением своего волостного статуса после разрушения церковного строения. В Паданском погосте, согласно данным «Переписной книги…» 1678 года, в выставке Масельга находилось церковное строение, но в списке церквей за 1722 год это поселение уже не упоминается, а карта и каталог Олонецкого уезда указывают его как деревню.

Территория Олонецкого уезда традиционно делилась на северные Лопские погосты и более густонаселенные Заонежские. Большое количество упомянутых картой погостов и находящихся в их составе поселений ограничивает нас необходимостью привести результаты сопоставления карты и материалов ревизии только по нескольким территориально-административным единицам.

В Селецком погосте ревизские материалы подтверждают достоверность содержащейся на карте Олонецкого уезда информации относи-

Ландкарта Олонецкого уезда (1728)

тельно расположения 12 поселений [10]. Вместе с тем соотнесение ряда поселений вызывает определенные затруднения, обусловленные отличным написанием их названий в других источниках. С учетом схожести гидронимов поселение Вонгерсарь может быть соотнесено с деревней под названием Остров на озере Вонго, а поселение Илюсина гора – с деревней Васильева Гора на Вонгозере. Ревизские описания сообщают о значительном количестве поселений, которые не были упомянуты ни картой, ни каталогом Олонецкого уезда.

В Линдозерском погосте отмечается совпадение информации, сообщаемой картой Олонецкого уезда и каталогом, относительно расположения 14 деревень. Каталог Олонецкого уезда дополнительно сообщает о существовании на территории Линдозерского погоста деревень Сювяярви, Говиконду, Каски Наволок, Педри-зеро, Шолта [2], которые не упоминаются в материалах второй ревизии. Ревизские материалы по этой территории содержат дополнительную информацию о существовании в Линдозерском погосте поселений: Верхняя Гора, Глубокое Озеро, Святозеро, Троперозеро, Кондыламба [6]. Общее количество совпавших по карте и по данным ревизских материалов поселений состав- ляет 14 единиц, причем отдельно оба источника дополнительно упоминают по 5 населенных пунктов, которые в силу различий названий не представляется возможным сопоставить.

Аким Клешнин указывал в каталоге на существование 63 населенных пунктов в Пудожском погосте. Сама же карта показывает в данной волости только 30 поселений, поэтому генерализация населенных пунктов составляет около 50 %. Вместе с тем ревизские материалы сообщают о наличии 102 поселений в данном погосте, что на 40 % превышает заявленное Клешниным количество, а в ходе сопоставления 43 населенных пункта были отождествлены с указанными картой и каталогом Олонецкого уезда.

Согласно данным каталога, в Олонецком погосте находилось 337 населенных пунктов, только 137 поселений были показаны на карте, а 200 поселений не были отражены из-за высокой генерализации картографического полотна. В свою очередь, материалы ревизского описания сообщают информацию о 381 поселении на территории погоста, что свидетельствует о большей подробности материалов ревизии при описании поселенческой инфраструктуры. Сопоставление карты и каталога Акима Клешнина с данными ревизского описания позволило получить следующие результаты: 166 из 337 поселений, указанных на карте и в каталоге Олонецкого уезда, были соотнесены с данными ревизских материалов по погосту.

Промышленное производство Олонецкого края в допетровское время существовало в основном в виде крестьянских железоделательных промыслов. Крестьянские кузницы не могли обеспечить потребности армии в металле, поэтому усилия правительства были направлены на создание на территории Карелии развитой металлургической индустрии. В последние годы Северной войны началось угасание активности Олонецких заводов [7; 59–60]. Поэтому ко времени проведения А. Клешниным съемок в 1728 году на территории Олонецкого уезда функционировали три завода: Петровский и Повенецкий железоделательные заводы, Кон-чезерский медеплавильный завод. Вместе с тем геодезист показал на карте законсервированный Устьрецкий завод, а также завод на реке Лижме. Сведения о существовании последнего отсутствуют в литературе.

Карта Олонецкого уезда и каталог сообщают нам сведения о расположении 144 водяных мельниц. Согласно этим данным, мельницы часто образовывали по рекам каскады, причем эта информация подтверждается источниками середины XVIII века. По свидетельству крестьянина Святозерской волости Олонецкого погоста Дементия Трофимова, выше его мельницы по реке Урас находилась плотина священника Феодора Мокеева, а ниже – крестьянина Григория Наза-рева [5; 7]. Единственная в Олонецком крае лесопильная мельница, по мнению М. А. Цейтлина, была построена на реке Пидьма крестьянином Григорием Тишиным, так как водный режим этой реки был стабилен и позволял производить распил бревен 10 месяцев в году [11; 86].

С целью установления расположения водяных мельниц было осуществлено отождествление объектов, показанных на старинной карте, в рамках современной системы координат. В результате проведенной работы были идентифицированы и перенесены на современную карту 73 мельницы. В ходе анализа их расположения стало ясно, что большинство мукомольных мельниц располагались по берегам небольших рек и ручьев.

Карта показывала два типа дорог – главные и проселочные. Использование главных дорог для почтового сообщения подтверждается наличием на тракте от Олонца до Петровской слободы пункта для смены лошадей – Половинной подставы. Создание почтовой дороги, соединившей верфь в Лодейном Поле с г. Олонцом, Петровским заводом и Повенцом, относится к 1704 году [11; 32]. Представляется наиболее вероятным, что показанная на карте Олонецкого уезда и описанная в данной книге почтовая дорога существовала ранее как обычная проселочная, а затем была перестроена под нужды почтовой службы. Карта содержит информацию о развитой сети проселочных дорог, причем наибольшей густоты дорожная сеть достигала на юго-западе уезда. В средней и северной части уезда дорог было мало, зачастую они прерывались озерами и реками.

Вместе с тем озера и реки являлись крайне важными транспортными путями. В каталоге Олонецкого уезда был приведен список судоходных рек и тех, где судоходство было невозможно. Судоходными были Олонка, Тулокса, Видлица, Ошта, Шуя и Мегра до располагающихся выше по течению погостов и волостей. В ряде случаев судоходство заканчивалось у малых поселений: река Вытегра была судоходна до деревни Шестовой, Водла – до деревни Подпорожье, Выг – до пустыни Райпорог [2; 269].

Карта Олонецкого уезда была одним из первых картографических изображений этой территории, которая в значительной мере соответствует современной. Большое количество локализуемых с ее помощью населенных пунктов и объектов экономической инфраструктуры позволяет говорить об уникальности данного источника при передаче социально-экономической информации. Проведенный анализ и сопоставление карты с данными современных ей источников дает возможность утверждать, что имеющиеся расхождения и неточности обусловлены преимущественно использованием геодезистами в качестве источника информации опросов местного населения.

Список литературы Карта Олонецкого уезда как источник социально-экономической информации по территории Карелии первой четверти XVIII века

- Ландкарта Олонецкого уезда с показанием города Олонца, погостов, монастырей, заводов железных и медных, деревень, рек, озера Онежского и других многих и часть Ладожского озера//Атлас Всероссийской империи. СПб., 1934.

- РГАДА. Ф. 248. Кн. 1201. Л. 233-272.

- РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2369.

- РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2374.

- РГАДА. Ф. 547. Оп. 1. Д. 1194. Л. 7.

- РГАДА. Ф. 1209. Д. 8537. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Василевский А. П. Очерк по истории металлургии Олонецкого края в XVI-XVII вв. Петрозаводск: Госиздат КФССР, 1949. 65 с.

- Дороги Карелии: С древнейших времен до наших дней. СПб.: Лики России, 1999. 199 с.

- Постников А. В. Развитие картографии и вопросы использования старых карт. М.: Наука, 1985. 214 с.

- Сотникова С. И. Источниковедение русских карт XVIII -начала XIX вв.: Дисс.... д-ра ист. наук. М., 1990. 383 с.

- Цейтлин М. А. Очерки развития лесозаготовок и лесопиления в России. М.: Лесн. пром-сть, 1968. 136 с.