“Картина мастера”: Аполлон Григорьев о творчестве Льва Толстого

Автор: Можарова М.А.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: История философии

Статья в выпуске: 3 (14), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье охарактеризовано отношение А. А. Григорьева к раннему творчеству Л. Н. Толстого. Отмечено понимание критиком особенной художественной новизны, связанной с писательской манерой Л. Н. Толстого. Автор показывает совпадение позиций А. А. Григорьева и Л. Н. Толстого в оценке творческого наследия А. С. Пушкина в обстановке споров различных литературных партий. А. А. Григорьев и Л. Н. Толстой одинаково не относили себя ни к западникам, ни к славянофилам. А. А. Григорьев-критик верил в «органическую» связь истинных произведений искусства с эпохой, в которую они были созданы, и с историческим процессом в целом. По мнению А. А. Григорьева, современная критика недостаточно внимательно отнеслась к творчеству Л. Н. Толстого, лишь констатировав отдельные стороны его таланта и не попытавшись представить их в системе историко-литературных взаимосвязей. А. А. Григорьев видит в Л. Н. Толстом прежде всего национального писателя и главной чертой, характеризующей его творчество, считает бесстрашный анализ, направленный на все фальшивое и искусственное во внутренней жизни человека.

А. а. григорьев, л. н. толстой, а. с. пушкин, художественное творчество, литературная критика в России в 1850-1860-х гг, русская религиозная философия, славянофильство, западничество

Короткий адрес: https://sciup.org/140301565

IDR: 140301565 | УДК: 821.161.1:1(470)(091) | DOI: 10.47132/2588-0276_2023_3_151

Текст научной статьи “Картина мастера”: Аполлон Григорьев о творчестве Льва Толстого

Candidate of Philological Sciences, Senior Researcher at Institute of World Literature named after

Maxim Gorky of Russian Academy of Sciences.

Имена Льва Толстого и Аполлона Григорьева поставил в один ряд прот. Георгий

Флоровский, характеризуя историю «русского творчества» второй половины XIX в. Это время, по его словам, было ознаменовано более всего «новым эстетическим подъемом и новым религиозно-ф илософским пробуждением »1. В рассуждениях об эпохе, когда рождалась «именно русская философия, не только — философия в России»2, прот. Георгий Флоровский опирался на выводы И. В. Киреевского, сделанные им в статье «Обозрение русской словесности 1829 года» (1830): «Нам необходима философия: все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия <…>. Но откуда придет она? <…> Наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного быта»3. Киреевский в собственном творчестве в полной мере воплотил это свое убеждение, недаром

В. А. Жуковский назвал уже первый его опыт — статью «Нечто о характере поэзии Пушкина» (1828) — «умной, сочной, философической прозой»4.

А. А. Григорьев, высоко чтивший своего старшего современника, во многом следовал взглядам Киреевского. Подтверждается это, прежде всего, тем, что во главу своей историософской концепции Григорьев поставил Православие. Что же касается философии искусства, то «особый культ „непосредственности“» и вытекающая из него

идея «„органической“ связи созданий искус-

ства со всей эпохой, с историческим процессом», по замечанию прот. В. В. Зеньковского, «роднит философскую позицию Григорьева со взглядами Киреевского»5.

Верный взгляд на обусловленность литературного творчества в России не только эстетическими пристрастиями, но также историческими и философскими воззрениями выразил в 1859 г. А. В. Дружинин: «На всех нас лежит ответственность, корень которой в теперешнем огромном значении литератора посреди русского общества. Англичанин или американец может расхохотаться тому, что в России не только 30-летние люди, но седовласые помещики 2000 душ потеют над повестью в 100 страниц, которая, появившись в журнале, пожирается всеми и возбуждает на целый год толки в обществе. Каким художеством ни объясняй этого чуда, его не объяснишь художеством. Но,

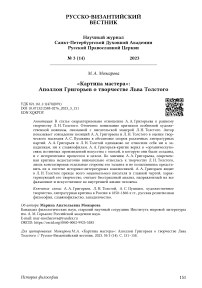

что в других землях дело празднословия, беззаботного дилетантизма, — у нас выхо- Л. Н. Толстой.

дит совсем другим»6. Действительно, пьеде- Фотография С. Л. Левицкого. 1856 г.

стал, на который была возведена литература в России, не имел аналогов в иных государствах: история, философия, социология, различные области науки, все стороны общественной жизни так или иначе соприка- сались с процессом художественного и публицистического творчества.

Вернувшийся в ноябре 1855 г. из действующей армии Л. Н. Толстой сразу же почувствовал себя окруженным атмосферой бурлящей умственной жизни, яркую

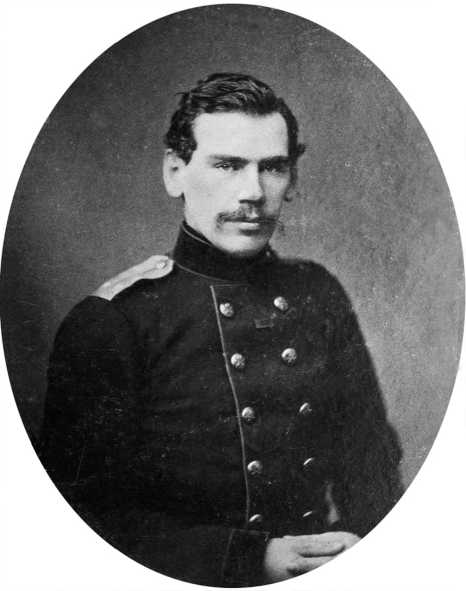

Писатели — сотрудники журнала «Современник».

Слева направо стоят: Л. Н. Толстой и Д. В. Григорович.

Сидят: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин и А. Н. Островский. Фотография С. Л. Левицкого, 1856 г.

картину которой он позже представил в незавершенном романе «Декабристы». Это было время «цивилизации, прогресса, вопросов , возрождения России <…> когда появились журналы под самыми разнообразными знаменами: журналы, развивающие европейские начала на европейской почве, но с русским миросозерцанием, и журналы, исключительно на русской почве, развивающие русские начала, однако с европейским миросозерцанием; когда появилось вдруг столько журналов, что, казалось, все названия были исчерпаны: и „Вестник“, и „Слово“, и „Беседа“, и „Наблюдатель“, и „Звезда“, и „Орел“, и много других, и несмотря на то, всё являлись еще новые и новые названия; <…> когда появились плеяды писателей-мыслителей, доказывавших, что наука бывает народна и не бывает народна и бывает ненародная и т. д., и плеяды писателей-художников, описавших рощу и восход солнца, и грозу, и любовь русской девицы, и лень одного чиновника, и дурное поведение многих чиновников»7. В этом несколько гротескном описании переданы впечатления Толстого и от знакомства с писателями Петербурга и Москвы, и от споров со славянофилами и западниками, и от журнальной полемики.

Находясь в действующей армии, Толстой все свои произведения отсылал в Петербург редактору «Современника» Н. А. Некрасову. Ко времени возвращения молодого писателя уже были напечатаны повести «Детство», «Отрочество», «Юность», рассказы «Набег», «Рубка леса», «Записки маркера», «Севастополь в декабре месяце» (1855, № 6) и «Севастополь в мае» (1855, № 9). «Севастополь в августе 1855 года» (1856, № 1) вышел, когда Толстой был уже в Петербурге. Этот рассказ впервые был подписан автором не инициалами, а полным именем: «Граф Л. Толстой».

Восторженных отзывов о молодом писателе было много и в частной переписке, и в журналах, и в газетах. Григорьев, конечно же, не мог не заметить яркого нового таланта в русской литературе, но примечательно, что впервые в печати критик отозвался о Толстом только после выхода «Севастополя в декабре месяце». В статье «Обозрение наличных литературных деятелей» (Москвитянин. 1855. Август) Григорьев, объединив в одну группу трех писателей — «г. Потехина, Л. Н. Т. и г. Крестовского», — писал: «Из трех поименованных нами, бесспорно даровитых, хотя и недавно выступивших на литературную арену писателей, ни один еще не определился так, чтобы можно было безошибочно исчислить все особенности его таланта и еще менее — окончательно определить род его деятельности — ибо, если бы сказать, например, что психологический анализ тонких сторон души составляет свойство таланта г. Л. Н. Т., — мастерская картина Севастополя в декабре месяце, вдруг показавшая дарование молодого писателя в новом свете, — опровергла бы преждевременное заключение»8.

Из первой части отзыва можно сделать вывод о том, что Григорьев не торопился выступать перед читающей публикой с замечаниями и обобщениями, хотя и заметил важную художественную особенность в произведениях Толстого — тонкий психологический анализ. Для того чтобы прервать молчание, нужна была какая-то более веская причина, но критик не находил ее.

Далее в статье Григорьев объясняет: «Что касается до г. Л. Н. Т. — то, читая его „Воспоминания детства“, „Записки маркера“ и кой-какие другие статьи, — мы сначала удивлялись поспешности, с которой критика „Современника“ и „Записок“ придала большое значение этому писателю; к несчастью же, поспешность соединялась тут с неловкостью: выписывались и хвалились такие места, хоть бы, например, из „Записок маркера“, которые совершенно ничтожны; что же касается до анализа впечатлений детства, то этот анализ показывал только отлично-умного человека, а к художеству вовсе не относился. Но прочитавши небольшую статью „Севастополь в декабре месяце“, мы охотно подаем руку тем, которые, хотя и поспешно и неловко, но вероятно по убеждению придали большое значение этому таланту»9.

За строгим критическим разбором произведений, предшествующих «Севастополю в декабре месяце», следует восхищенный отзыв Григорьева об этом рассказе: «„Севастополь“ — картина мастера, строго задуманная, выполненная столь же строго, с энергиею, сжатостью, простирающеюся до скупости в подробностях, — произведение истинно поэтическое и по замыслу, т. е. по отзыву на величавые события, и по художественной работе. <…> Кто чувствует, как мудрено-спокойно, величаво и вместе просто, без преувеличений и пересолений, одним словом, — художнически отозваться на великое, близкое сердцу, так чтобы это великое отразилось в картине во всей силе и во всей простоте величия, — тот, конечно, поймет, читая небольшое произведение г. Л. Н. Т., что оно могло быть написано только истинным поэтом. В этом изображении все дышит суровой правдой, но в самой суровости колорита очевиден художнический прием. И с этих пор, конечно, все симпатии наши прикованы к прекрасному поэтическому дарованию»10. Итак, вот чего недоставало Григорьеву прежде в тонких и умных произведениях Толстого — отзыва на великие современные события!

Рассказ «Севастополь в декабре месяце» вызвал исключительный интерес и у Киреевского, написавшего в письме А. П. Зонтаг (детской писательнице и родной тетке): «Как Вам нравится „Севастополь“ Толстого (Л. Н.Т.)? Я от этого Толстого жду чего-нибудь необыкновенного. Ему, кажется, Бог дал самородного таланту больше всех наших писателей. Если только он не собьется школой Краевского и Никитенки, то будет выше всех Тургеневых и Писемских»11. Единодушие критиков очевидно: все связывали с талантом Толстого надежду на будущий расцвет русской литературы.

Первая встреча Григорьева с Толстым произошла в подмосковном Кунцеве, на даче у В. П. Боткина 18 мая 1856 г. Известно, что Толстой, Дружинин и Григорьев беседовали о драме. Толстой отметил это в дневнике: «После обеда ездил в Кунцово. Застал пустую дачу прехорошенькую, — книги, сигары, стакан воды, запотевший

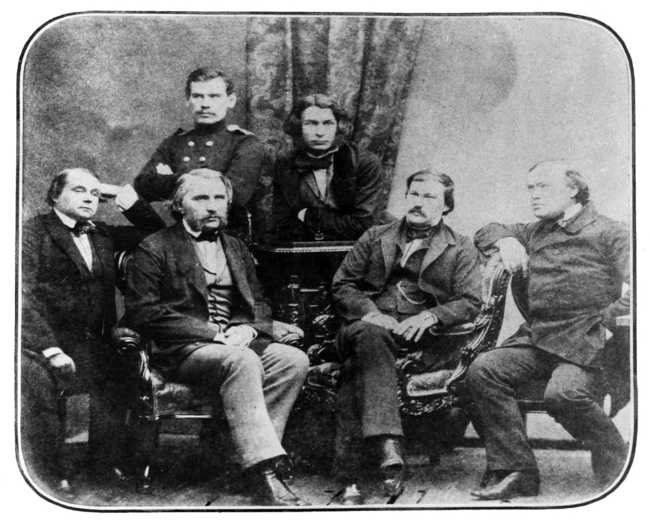

А. А. Григорьев. Фотография конца 1850-х гг.

от льду, который в нем растаял. Дружинина первого встретил в саду, потом Боткина, вечером пришел Григорьев, и мы болтали до 12-ти весьма приятно»12. Об этой «пре-поэтической ночи в Кунцове»13 Григорьев вспомнил в письме к Дружинину 19 сентября; 12 декабря того же года сообщил Дружинину о замысле статьи: «Письма москвитянина» — «о драме вообще, о русской драме и сцене в особенности — развитие той жаркой беседы, которая была у нас с Вами и Толстым в Кунцове. План их огромный»14.

Второй раз Григорьев с Толстым встретились на обеде у Боткина 3 ноября 1856 г. Об этой встрече тоже есть запись в дневнике Толстого: «…обедал у Боткина. Григорьев и Островский, я старался оскорбить их убеждения. Зачем? не знаю»15. О подобных спорах, затеваемых Толстым, Д. В. Григорович вспоминал: «Какое бы мнение ни высказывалось и чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз и как иронически сжимались его губы, он как бы заранее обдумывал не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника. <…> В спорах он дохо-

дил иногда до крайностей»16. А. А. Фет вспоминал о дне знакомства с Толстым: «…с первой минуты я заметил в молодом Толстом невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений». Однажды вечером у Некрасова Фет был свидетелем

«того отчаяния, до которого доходил кипятящийся и задыхающийся от спора Тургенев на видимо сдержанные, но тем более язвительные возражения Толстого»17.

Объяснить это отчасти можно тем, что в любом споре Толстой занимал свою особую позицию, не укладывавшуюся в определенные другими рамки. Например, 21 мая 1856 г., побывав у Аксаковых, он записал в дневнике: «Спорил с Константином о сельском чтении, которое он считает невозможным. Вечером у Горчаковых с Сергеем Дмитриевичем спорил о совершенно противном; С. Д. уверял, что самый развратный класс крестьяне. Разумеется, я из Западника сделался жестоким Славянофилом»18.

Время напряженной духовной работы, сопровождавшейся размышлениями о философии и истории, о роли искусства и о собственном литературном творчестве совпало у Толстого с периодом бесед и споров со славянофилами и западниками. Обостренное чувство правды, неприятие всякой фальши, «фразы», по собственному выражению Толстого, делало его одинаково непримиримым к стремлениям убедить его в чем-то, во что он не верил. Попытки облечь в форму теории представления о жизни Толстой называл «умственными спекуляциями». Он критически относился ко «всякому соединению умственной деятельности людей совещаниями и полемикой»19. Многое в его позиции объясняет дневниковая запись, сделанная в июле 1857 г.: «Ум, который я имею и который люблю в других, — тот, когда человек не верит ни одной теории; проводя их дальше, разрушает каждую и, не доканчивая, строит новые»20. Толстой говорил, что так называемые «убеждения» только заслоняют от людей реальность во всей ее сложности, в любой теории он находил ошибки и односторонность.

Так же, как Толстой, в чем-то сочувствовавший, но не примкнувший ни к западникам, ни к славянофилам, стоял к ним «особняком», по выражению К. Н. Леонтьева, и Григорьев. И в том, что касается стремления Толстого видеть действительность такой, какая она есть, и быть непримиримым к любой, даже незначительной фальши, прослеживается очевидное сходство с жизненной позицией Григорьева. Возможно, именно поэтому критик и смог увидеть в творчестве Толстого то, чего не заметили другие. Ведь не случайно он назвал свою статью о Толстом «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой». Толстовское отрицание «всего наносного, напускного в нашем фальшивом развитии» Григорьев в этой статье объясняет так: «Отрицанием он, по происхождению и воспитанию разъединенный с почвою, старается, как все, дорыться до почвы, до простых основ, до первоначальных слоев. Особенность его в том, что он роется глубже всех других»21.

Разорвав вместе с Тургеневым, Островским и Григоровичем «обязательное со-глашение»22 с «Современником», по которому писатели обязаны были все свои произведения печатать только в этом журнале и делясь с Боткиным планами создания собственного журнала, Толстой писал: «Есть Западники, есть Славянофилы. А людей, которые бы просто силой добра притягивали бы к себе и примиряли людей в добре, таких нету. Изящной литературе, положительно, нет места теперь для публики»23. Для Толстого невозможен был выбор между западником Дружининым, отстаивавшим «искусство для искусства», и славянофилами Хомяковым и братьями Аксаковыми, защищавшими права обличительной литературы и не придававшими того значения пушкинской традиции, которое она имела для Григорьева и Толстого.

«Пушкин — наше все» — истина, высказанная Григорьевым. «Пушкин — представитель всего нашего душевного , особенного , такого, что остается нашим душевным , особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами. Пушкин — пока единственный полный очерк нашей народной личности»24. Очевидно, что непростой путь, которым Толстой шел к пониманию Пушкина, был пройден Львом Николаевичем не без помощи Григорьева и Киреевского. И в результате — благодатное и живительное приобщение к пушкинской традиции, верность которой Толстой сохранил до конца жизни.

Статья Григорьева о Толстом подвела черту под первым периодом творчества Толстого, начавшимся «Детством» (1852) и закончившимся «Семейным счастием» (1859). Символично, что опубликована эта статья была в 1862 г. (Время. № 7, 9). В этом же году Толстой женился на С. А. Берс и обрел семейное счастье. В этом же году он начал работу над «Войной и миром» — книгой, положившей начало новому периоду в его творческой жизни.

Григорьеву, скончавшемуся в 1864 г., не суждено было прочитать этот гениальный роман-эпопею, однако то, что он мог бы сказать автору по прочтении «Войны и мира», с большой долей уверенности, мы можем себе представить. Аполлон Александрович мог произнести те же слова, которые адресовал Толстому М. П. Погодин: «Ах — нет Пушкина! Как бы он был весел, как бы он был счастлив, и как бы стал потирать себе руки. Целую вас за него и за всех наших стариков. Пушкин — и его я понял теперь из вашей книги яснее, его смерть, его жизнь. Он из той же среды — и что это за лаборатория, что за мельница — святая Русь, которая все перемалывает. Кстати — любимое его выражение: все перемелется, мука будет»25. Думается, что Григорьев-критик и Григорьев-читатель смог бы смотреть на «Войну и мир» только через призму Пушкина.

Список литературы “Картина мастера”: Аполлон Григорьев о творчестве Льва Толстого

- Григорович Д.В. Литературные воспоминания / Вступ. ст. Г. Елизаветиной. М.: Худож. лит., 1987. 335 с.

- Григорьев А.А. Искусство и нравственность / Вступ. ст. и коммент. Б.Ф. Егорова. М.: Современник, 1986. 351 с.

- Григорьев А.А Обозрение наличных литературных деятелей // Москвитянин. 1855. № 15-16. Отд. «Журналистика». С. 173-209.

- Григорьев А.А Письма / Изд. подг. Р. Виттакер, Б.Ф. Егоров. М.: Наука, 1999. 475 с. (Литературные памятники).

- Григорьев А.А Собр. соч.: В 16 вып. / Под ред. В. Ф. Саводника. Вып. 12. Ранние произведения гр. Л. Н. Толстого. М.: Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко. М., 1916. 64 с.

- Зеньковский В. В. История русской философии: В 2 т. Т. 1. Ч. 2. Л.: ЭГО, 1991. 280 с.

- Киреевский И. В. Избранные статьи / Сост., вступ. ст. и коммент. В. А. Котельникова. М.: Современник, 1984. 383 с.

- Киреевский И. В. Полн. собр. соч.: В 3 т. Т. 3. 1850-1856 / Сост. А. Н. Николюкина / Институт научной информации по общественным наукам РАН. СПб.: Росток, 2018. 704 с.

- Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной: 1813-1852 / Сост., подгот. текста, ст. и коммент. Э. М. Жиляковой; Томский гос. ун-т. М.: Знак, 2009. 728 с.

- Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями: В 2 т. Изд. 2-е, дополн. Т.1 / Сост., вступ. ст. и прим. С. А. Розановой. М.: Худож. лит.1978. 495 с.

- Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т.47. Дневники и записные книжки 18541857 гг. / Ред. В. Ф. Саводник, В. И. Срезневский, М. А. Цявловский. М.: М.: Гос. изд-во худож. лит., 1937. 621 с.

- Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т.60. Письма 1856-1862гг. / Подгот. текста и коммент. М. А. Цявловского, О. В. Воронцовой-Вельяминовой, Н. С. Родионова. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1949. 560 с.

- Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т.61. Письма 1863-1872гг. / Подгот. текста и коммент. М. А. Цявловского и Н. Д. Покровской. М.: М.: Гос. изд-во худож. лит., 1953. 424 с.

- Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 100 т. Т.4. Художественные произведения 18531863 гг. / Ред. тома Г. Я. Галаган. М.: Наука, 2001. 376 с.

- Фет А. А. Воспоминания / Предисл. Д. Благого. М.: Правда, 1983. 496 с.

- Флоровский Г.В., прот. Пути русского богословия / Предисл. прот. И. Мейендорфа. Киев: Христиан.-благотвор. ассоц. «Путь к истине», 1991. 599 с. (Репринт изд.: Париж: YMCA-PRESS, 1983).