Картирование археологических памятников эпохи средней бронзы с помощью детальной магнитной съемки

Автор: Носкевич В.В., Федорова Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы пятого круглого стола "Археология и геоинформатика" (Москва, 14-15 апреля 2010 г.)

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

В конце 1970-х - 1990-х годов укрепленные поселения были обнаружены на территории 80 000 кв. Км на Южном Урале. Аэрофотосъемка выявила более 20 объектов, относящихся к терминалу «Бронзовый век». Архитектурные сооружения, жилые ямы и курганы в некоторых населенных пунктах были разрушены пахотой. Теперь детальное изучение поселений возможно только с помощью геофизических исследований. Укрепленное поселение Бронзового века Коноплянка в долине реки Карагайлы-Аджат Челябинской области было идентифицировано на аэрофотоснимках и исследовано полевым осмотром. В 2009 году на объекте была проведена подробная магнитная съемка в рамках проекта «Многодисциплинарное исследование объектов бронзового века на Южном Урале». Магнитные карты укреплений хорошо соответствуют данным аэрофотосъемки и раскрывают новые детали во внутреннем плане горы. На усыпальнице, расположенной поблизости, была обнаружена магнитная аномалия, связанная с объектами, расположенными на дне кургана. Таким образом, геофизические исследования позволяют реконструировать внутренний план городища и более точно определять пятна для будущих раскопок.

Магнитная съемка, картирование, синташтинская культура, поселения, средний бронзовый век, южный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/14328473

IDR: 14328473

Текст научной статьи Картирование археологических памятников эпохи средней бронзы с помощью детальной магнитной съемки

Геофизические исследования наряду с другими естественнонаучными методами в настоящее время являются неотъемлемой частью междисциплинарных исследований в археологии. На первоначальном этапе поиска и локализации памятников в современной археологии используются неразрушающие методы, такие как дешифрирование аэрофотоснимков и снимков из космоса, а также геофизические методы. Однако во многих случаях дешифрирование определяет лишь общую планировку памятника, а если местность в результате современной деятельности человека подвергалась многолетней распашке или использованию для выпаса скота, то на более поздних аэрофотоснимках полностью или частично исчезают очертания археологических объектов, стены жилищ и остатки оборонительных укреплений.

Целью настоящих исследований являлась локализация на местности укрепленного поселения эпохи средней бронзы Коноплянка, а также выяснение особенностей внутренней планировки городища с помощью современных магнитных съемок.

Описание укрепленного поселения Коноплянка . Памятник Коноплянка входит в группу древних укрепленных поселений бронзового века (Ольгино и Журумбай), расположенных друг от друга на расстоянии 6–10 км в пределах бассейна р. Карагайлы-Аят Карталинского р-на Челябинской обл. ( Зданович, Ба-танина , 2007). Поселение расположено в верховьях р. Карагайлы-Аят, на берегу ее притока – речки Акмулла (рис. 1). Русло реки в этом месте образует крутую петлю, изгибаясь на восток и отходя от своего старого русла на 500 м. Между двумя руслами – старым и новым – образовался террасовый остров длиной около 700 м и шириной 500 м, возвышающийся над урезом воды на 3 м. В западной части острова на аэрофотоснимках обнаружены руины укрепленного поселения, получившего свое название от современного п. Коноплянка, который находится в 2 км к юго-востоку от памятника.

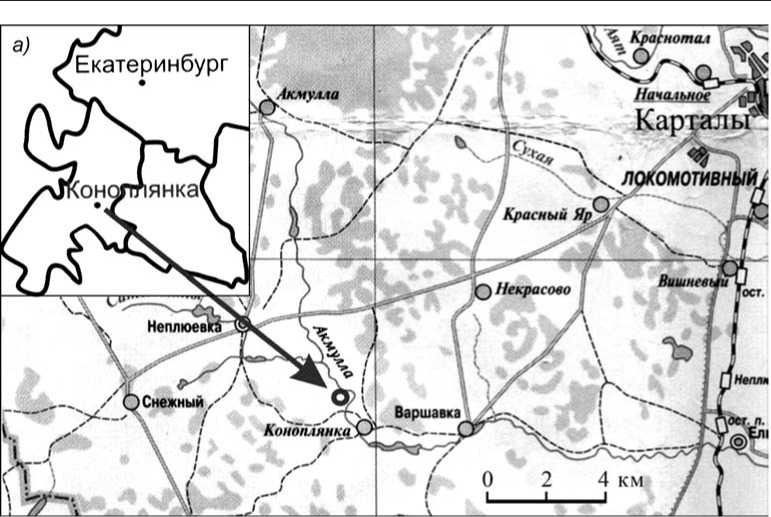

Площадка террасового острова с расположенным на ней памятником распахивалась под посевные культуры в течение многих лет. На аэрофотоснимках 1954 и 1957 гг. еще довольно четко читается общий план памятника и некоторые детали его архитектуры. На снимках, сделанных с самолета в 1987 г., контуры поселения расплывчаты, жилищные впадины не читаются. В настоящее время на местности рельеф поселения почти не просматривается, за исключением невысоких валов, оставшихся от западной и северо-западной оборонительных стен. Восточная стена и часть западной размыты глубокими промоинами, границы памятника не устанавливаются ( Там же ).

Размеры поселения около 140 м по меридиану и 80 м по широте (рис. 2). Общая площадь 11 200 м2. Внешние контуры поселения обрисованы двойной линией оборонительных стен, между которыми четко прослеживается ров. Вал

Рис. 1. Укрепленное поселение Коноплянка а – расположение на карте; б – общий вид местности в районе древнего поселения (на переднем плане р. Акмулла)

Рис. 2. Результат дешифрирования аэрофотоснимка поселения Коноплянка а – аэрофотоснимок 1954 г.; б – реконструкция рельефа памятника по аэрофотоснимку (Зданович, Батанина, 2007)

1 – развалы оборонительных стен и внутренних перегородок; 2 – рвы; 3 – жилищные впадины; 4 – мелкие углубления и ямки неясного назначения; 5 – развал песчано-глинистого материала в северной части поселка; 6 – контуры развалов песчано-глинистого материала разрушенных стен;

7 – древняя дорога; 8 – бровка надпойменной террасы; 9 – граница пашни внутренней оборонительной стены имеет ширину от 3 до 6 м. Внешний вал выражен менее четко. Ширина его развалин колеблется от 2 до 4 м. Материал развалившихся стен постепенно смешивается с почвенным слоем пашни. Ширина рва между стенами от 2 до 6 м. На юго-востоке, юго-западе и частично вокруг северной стены в виде фрагментов прослеживается обводной ров. Ширина его на современной поверхности четко не определяется, варьируя от 3 до 10–15 м, т. к. он распахан и размыт дождевыми потоками. Внешняя граница его не просматривается. По аэрофотоснимкам дешифрированы четыре входа в поселок. Жилая площадка поселения имела размеры примерно 104 м в длину и от 40 до 60 м в ширину. Общая площадь жилой площадки составляет 5600 м2. Жилища располагались рядами вдоль западной, южной и восточной стен, а северная сторона, вероятно, была связана с конструкцией входа. Всего в пределах северной части поселка по аэрофотоснимкам зафиксировано 12 жилищных впадин. Форма их удлиненная, овальная, размерами от 6 х 4 до 10 х 6 м. Характерно, что каждая впадина окружена мощной обваловкой, так что создается впечатление разделенности жилой части поселка на отдельные индивидуальные сектора. Южная часть жилой площадки, длина которой около 55 м, была разделена дополнительной меридиональной стеной на две половины – восточную и западную, которые содержат по одному плотному ряду жилищных впадин, примыкающих торцами к оборонительным стенам. На восточной части площадки некоторые жилища, вероятно, были окружены стенами. Об этом свидетельствуют сложные по форме развалы грунтовых конструкций вокруг некоторых жилищных впадин. С западной стороны меридиональной (разделительной) стены и вдоль южного входного коридора трассируется цепочка неглубоких удлиненных понижений и впадин, часто почти полностью соединенных между собой. Такие полосы уплотненного грунта с цепочками понижений образуются, как правило, на трассах древних дорог, которые ранее интенсивно использовались.

Археологические раскопки и геофизические исследования на поселении не проводились.

Методика геофизических работ. Для уточнения планировки памятника, локализации фортификационных сооружений в 2009 г. территорию поселения начали изучать геофизическими методами. Магниторазведка оказалась наиболее информативным методом при картировании археологических памятников эпохи бронзы на Южном Урале ( Тибелиус , 1995; Муравьев и др ., 2009; Пунегов , 2009).

Для магнитной съемки на поселении Коноплянка использовались отечественные магнитометры-градиентометры POS-1, 2 ( Сапунов и др. , 2000) и канадский градиентометр Scintrex SM-5. Перед проведением магнитной съемки с помощью металлодетектора Explorer II фирмы MineLab была проведена очистка участка от техногенного железного мусора, наличие которого могло значительно исказить магнитную карту.

Участок съемки был разбит на планшеты размерами 20 × 20 м. Съемка проводилась по предварительно подготовленной сети наблюдений с шагом 0,5 × 0,5 м. Профили были ориентированы на магнитный север. Измерения модуля полного вектора магнитной индукции выполнены на высотах 0,35 м и 2,15 м от поверхности земли, с полной остановкой прибора с датчиками над измеряемой точкой. Для регистрации вариаций магнитного поля Земли во время наблюдений использовался магнитометр POS-1 с интервалом измерений 3 секунды. При внесении поправок на вариации геомагнитного поля в рядовые измерения использовалась линейная интерполяция. Оцененная нами погрешность съемки составила ±1,5 нТл.

После съемки по планшетам рядовые измерения были объединены в один файл и построены карты модуля магнитной индукции на высотах 0,35 м и 2,15 м от поверхности. В результате исследований получены карты магнитной индукции северной части поселения Коноплянка. Локальные аномалии над поселением отчетливо выделяются на карте Тн от нижнего датчика, а на карте Тв от верхнего датчика отражены в основном региональные особенности магнитного поля. Поэтому карта аномального магнитного поля Та была построена по результатам вычисления разности измерений на двух высотах, Та = Тн – Тв . Площадь участка магнитных измерений, проведенных в 2009 г., составила около 7000 м2.

Результаты исследований. На карте аномального магнитного поля (см. цв. вклейку: рис. III, а) положительными линейными аномалиями отчетливо выделяются контуры внешних и внутренних оборонительных стен. Ров между ними фиксируется отрицательными значениями аномального поля. Хорошо прослеживается северный вход на поселение и линейная аномалия, проходящая через северный вход. Эта аномалия разделяет все поселение на две части и, возможно, отмечает положение древней дороги. Внутри поселения выделяются положительные изометрические аномалии, которые более или менее упорядоченно рас- положены на расстоянии 10–15 м от восточной и западной стен. По-видимому, они соответствуют остаткам очагов или печей внутренних жилищ.

Для лучшего зрительного восприятия слабых аномалий информация о магнитном поле преобразована в карту, на которой интенсивность аномалий показана в виде затененного рельефа (рис. III, б ). На такой карте более наглядно можно видеть строение фортификационных сооружений, а внутри поселения более четко проявляются эффекты от остатков стен внутренних жилищ в виде слабых линейных аномалий в направлении юго-запад – северо-восток. В левом нижнем углу карты отчетливо выделяются граница пашни в виде двойной темной линии и параллельные ей слабые линейные аномалии – следы распашки территории.

Для сравнения данных, полученных по магнитной съемке, на карту (рис. III, б ) была наложена схема поселения, полученная в результате дешифрирования аэрофотоснимка (рис. 2, б ). Такое сопоставление показано на рис. III, в . Схема поселения по данным аэрофотоснимка нанесена красным цветом. Наблюдается хорошее соответствие отдельных элементов схемы и магнитной карты. Однако следует отметить, что по результатам магнитной съемки появились дополнительные новые детали строения поселения. Некоторые из деталей, обнаруженных по данным магнитометрии, указаны стрелками черного цвета с цифрами (рис. III, в ), обозначающими следующие черты строения городища:

-

1 – вал, перегораживающий ров;

-

2 – внешний вал (аномалия белого цвета) с обеих сторон от входа в поселение не прерывается, а тянется дальше на север, вероятно, до соединения с рекой, по-видимому, для заполнения рва водой;

-

3 – отрицательная аномалия, которая делит поселение на две части, возможно, след от древней дороги. Она прослеживается с севера на юг, проходит через северный вход и совпадает в южной части с дорогой, обозначенной на схеме;

-

4 – по данным магнитной съемки не установлено наличие восточного входа в поселение, поскольку аномалии от внутренней стены поселения и рва имеют непрерывный линейный характер;

-

5 – ширина северного входа ограничивается шириной предполагаемой древней дороги и составляет приблизительно 5–6 м;

-

6 – на магнитной карте прослеживается цепь широких линейных аномалий, расположенных к востоку от древней дороги и вытянутых параллельно этой дороге. Скорее всего, они соответствуют внутренней, более мощной, стене ряда домов. На аэрофотоснимке здесь отмечен развал песчано-глинистого материала.

Местоположение ряда жилищных впадин приблизительно совпадает с положительными изометрическими аномалиями. Такие аномалии отчетливо выделяются по результатам различных трансформаций аномального поля. На рис. III, г приведена карта аномалий, выделенных в результате двойной фильтрации. При такой трансформации сглаживается эффект от мелких аномалий, создаваемых приповерхностными объектами с размерами 0,5–1 м, а также исключаются аномалии, поперечники которых больше 5 м. На карте (рис. III, в) видно, что вдоль восточной стены примерно на одинаковых расстояниях (12–15 м) расположены 6, а вдоль западной стены – 4 интенсивные положительные аномалии. Ряд менее интенсивных аномалий можно рассмотреть на расстоянии 10–15 м от линейной аномалии, проходящей через центр поселения. Скорее всего, они созданы остат- ками очагов и колодцев или хозяйственных ям. Для проверки этих предположений необходимо провести локальные раскопки в небольших объемах.

Заключение. В результате магнитной съемки для северной части поселения Коноплянка построены детальные карты аномалий. По распределению магнитных аномалий локализовано положение городища, уверенно выделены элементы внутренней планировки .

Таким образом, проведенные исследования позволяют решить две важнейшие задачи, стоящие перед археологами: реконструировать планировку внутри городища и более обоснованно выбирать места раскопов.

Авторы выражают благодарность сотрудникам Института истории и археологии УрО РАН д. и. н. Л. Н. Коряковой, к. и. н. С. В. Шараповой и С. Е. Пантелеевой за полезные консультации. Авторы глубоко признательны сотрудникам Института геофизики УрО РАН, принимавшим участие в магнитных съемках, – к. г.-м. н. В. С. Иванченко, ст. инженеру А. С. Бебневу и м. н. с. В. В. Хрущевой и Л. А. Муравьеву.

Список литературы Картирование археологических памятников эпохи средней бронзы с помощью детальной магнитной съемки

- Зданович Г. Б., Батанина И. М., 2007. Аркаим -«страна городов». Крокус. Челябинск.

- Муравьев Л. А., Носкевич В. В., Федорова Н. В., 2009. Результаты магнитометрических исследований археологических памятников эпохи бронзы на Южном Урале. Уральский геофизический вестник. № 1.

- Пунегов Б. Н., 2009. Микромагнитная съемка при археологических исследованиях (на примере Аркаима)//Уральский геофизический вестник. № 1.

- Сапунов В. А., Савельев Д. В., Денисова О. В., Киселев С. Е., Денисов А. Ю, Сабанин А. А., 2000. Современные протонные оверхаузеровские магнитометры, возможности и перспективы в области геологоразведки//Геологической службе России 300 лет: Тез. докл. Междунар. геофиз. конф. сПб.

- Тибелиус В. Я., 1995. Результаты геофизических исследований на Аркаиме//Россия и восток: проблемы взаимодействия: Мат-лы конф. Челябинск. Ч. 5. Кн. 2.