Картирование магматических комплексов по вторичным ореолам рассеяния (хребет Манитанырд)

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128261

IDR: 149128261

Текст статьи Картирование магматических комплексов по вторичным ореолам рассеяния (хребет Манитанырд)

В. Н. Леденцов Gmin2004@mail.ru

Хребет Манитанырд (западный склон Полярного Урала) характеризуется широким развитием интрузивных линейно вытянутых тел габбро-доле-ритов, плагиоклазовых и пироксеновых порфиритов, относимых к гипабиссальному леквожскому комплексу ( Ye O i l) • Он был выделен Б. Я. Дембов-ским [4] из состава орангьюганско-лемвинского габбро-долеритового субвулканического комплекса на основании того, что указанные тела прорывают образования манитанырдской серии (6 3 —O 1 mnt ). Комплекс имеет максимальное распространение в ЮВ части хр. Манитанырд, но эти же интрузии фиксируются и в пределах участка Двойного (рис. 1), который расположен в водораздельной части хр. Ниахой. На сегодня как сами интрузии, так и их металлогения изучены пока недостаточно.

Вмещающие породы бедамельс-кой серии (Rg-jbd) представлены ме-таэффузивами с реликтовой миндале- каменной текстурой, туфолавами и ла-вобрекчиями основного состава с редкими прослоями туфопелитов и ту-фопсаммитов. Породы енганэпейской свиты (R4-Ven), ассоциирующиеся с вулканитами, являются образованиями флишоидного типа. Ритмичное строение енганэпейской свиты обусловлено резким чередованием серых, зеленовато-серых средне- и крупнозернистых туфопесчаников, туфогра-велитов с редкими прослоями зеленовато- и темно-серых апоалевритогли-нистых сланцев. В строении толщи участвуют двучленные, а возможно, и трехчленные ритмы мощностью от первых сантиметров до первых метров, которые крайне не выдержаны по мощности и простиранию. Слоистость пород волнистая, иногда переходящая в градационную с достаточно плохой сортировкой и окатанностью грубого материала. Такие ритмы можно отнести к грубому флишу, характеризующемуся довольно большими мощнос тями и повышенным содержанием песчаной составляющей. Внутри слоев наблюдаются участки явно обломочного строения — в туфопесчаниках иногда хорошо видны уплощенные вытянутые обломки нижезалегающих туфоалевросланцев. По составу породы близки к основному типу с незначительной примесью кварцевой составляющей.

Описание как вмещающих, так и прорывающих пород позволяет сделать вывод об отсутствии контрастности в их составе, т. е. все породы являются эффузивными и интрузивными и по составу относятся к базитам.

По береговым обрывам руч. Извилистого и его притокам, а также в ложках, открывающихся в долину р. Нияю обнаружены многочисленные минерализованные зоны измененных рассланцеванием, карбонати-зацией и пиритизацией пород, покрывающих склоны рыжими осыпями с останцами коренных выходов. Одни-

Рис. 1. Схематическая геологическая карта участка Двойного, хребет Манитанырд (Полярный Урал). Масштаб 1:50 000

1 — верхнечетвертичные отложения: суглинки, супеси с гравием, галькой, пески; 2 — манитанырдская серия нерасчлененная: конгломераты, гравелиты, кварцитопесчаники, алевролиты, покровы эффузивов контрастной базальт-риолитовой формации; 3 — енганэпейская свита: флишоидное переслаивание глинистых, алевритистых сланцев, песчаников и кремнитых сланцев; в низах — туфопесчаники, туфоконгломе-раты, прослои кислых эффузивов, в верхней части — линзы известняков; 4 — бедамельская серия: эффузивы основного, среднего, реже кислого состава, их туфы, линзы известняков; в кровле — горизонт кластолав и лавобрекчий смешанного состава; 5 — леквожский комплекс: габбро, габбро-долериты, пироксеновые и плагиоклазовые порфириты; 6 — конгломераты, гравелиты; 7 — кварцитопесчаники; 8 — сланцы; 9 — стратиграфические границы: а — достоверные по геологическим данным, б — предполагаемые; 10 — а) надвиги, б) разрывные нарушения; 11 — пиритизация; 12 — контур аномалий Au, их номер

ми из основных контролирующих структур минерализованных зон являются непосредственно зоны контактов с интрузиями долеритов или габбро-долеритов, прорывающих эффу-зивы бедамельской серии, а также линии нарушений, протягивающиеся на В СВ либо субмеридионально вдоль ложков, где они развиты, на расстояние около 6 км. Мощность зон лимо-нитизированных пород колеблется от первых до десятков метров, в редких случаях достигает 100 м. Содержание сульфидов может достигать 1—3 %, распределение их крайне неравномерное. Интенсивно проявлены гипергенные процессы, приведшие к частичному разложению сульфидов и окрашиванию породы в ярко-рыжие цвета, хорошо видимые на большом расстоянии. Исследования пород в минерализованных зонах показали наличие пирита (90—100 %) и пирротина, в единичных зернах — халькопирита, халькозина, гематита, магнетита, хромита. Характерным вторичным минералом является лимонит. По данным Л. С. Смирнова [6], с такими зонами связаны проявления серебра (1.2—1.4, крайне редко 21.2 г/т).

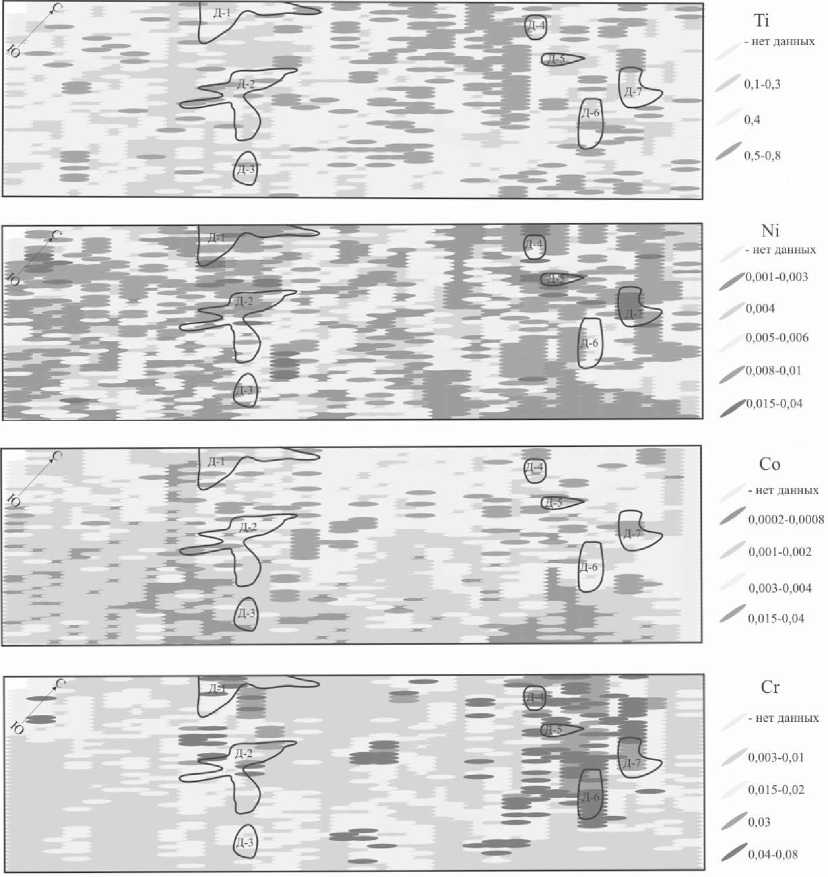

В сезон 2007 г. на участке были проведены литогеохимические поиски масштаба 1:25000 по вторичным ореолам рассеяния. По результатам спектрального, спектрозолотометрического и атомно-абсорбционного анализов рыхлых отложений и коренных пород была построена модель литогеохимического ландшафта, отражающая общие закономерности распределения как породообразующих элементов (Ti, Cr, Ni, Co и др.), элементов полиметаллических сульфидов (Pb, Zn, Cu), так и благородных металлов (Au, Ag) в вышеназванных породах (рис. 2). Первая группа элементов, как правило, определяет состав пород и позволяет наметить участки, где описанные комплексы характеризуются различным уровнем обогащения титаном, хромом, никелем, кобальтом, отражающим первичный состав пород. Эта ассоциация представляет интерес с точки зрения геологического картирования, поскольку развита над породами основного состава и позволяет в первом приближении расчленить интрузивные комплексы, визуально не различающиеся. Вторая и третья группы элементов будут соответствовать проявлению рудного процесса согласно принятой нами модели проявления золоторудной минерализации. Поскольку решалась задача поисков коренных рудопроявлений золота, на геохимические поля всех вышеперечисленных элементов накладывались аномалии этого элемента (Au), чтобы понять общие закономерности его локализации. То есть полученные данные по золоту и ряду других элементов в процессе обработки совмещались, сравнивались на геологической основе района, после чего мы анализировали типы аномалий и их коррелятивные связи между собой. Этот принцип обработки литогеохимических данных появился сравнительно недавно, разработчиком является ИМГРЭ. Моделирование осуществляется с помощью программ ArcGIS и CorelDraw X3.

Титан (рис. 2, Ti). Наиболее отчетливые и контрастные аномалии по титану развиты вдоль полосы основных вулканитов бедамельской серии. Они захватывают наиболее крупную интрузию габбро-долеритов в правом борту руч. Извилистого, расположенного севернее оз. Двойного. При этом повышенное содержание титана подчеркивает и сам контакт интрузии. Несмотря на широкое развитие интрузивных тел в СВ и СЗ частях рассматриваемой площади, хорошо видно, что аномалии здесь значительно слабее, чем в остальных районах участка. Еще в середине прошлого столетия М. Н. Пархановым [5] была замечена зараженность ильменитом интрузий основного состава, на его долю в шлифах приходилось не менее 10 %. Позднее Л. С. Смирнов и Н. П. Песков [7] обнаружили интрузии, в которых содержание TiO 2 составляло 4.61—4.86 % и даже достигало 6.66% (при среднем содержании TiO 2 в породах группы габбро 0.97%). Повышенное содержание TiO 2 было обусловлено обилием вкраплений лейкок-сенизированного ильменита. Как известно, основные месторождения титана на Урале приурочены к сильно дифференцированным габброидным интрузиям, имеющим линейную форму и залегающим в виде даек и пластовых тел. Это выражается в том, что наряду с обычными габбро, широко развиты полосчатые габбро, состоящие из чередования лейкократовых и меланократовых полос, подчиненное распространение имеют горнблецдиты и пироксени-ты, а также анортозиты и габбро-пегматиты [2].

Никель, кобальт (рис. 2, Ni, Co). Повышенные содержания этих элементов хорошо фиксируются по обоим флангам участка, в поле распространения интрузий леквожского ком плекса. Аномалии никеля (0.04 при фоновом содержании 0.002 %) хорошо коррелируются с возрастанием содержания хрома только на СВ площади, но при этом совершенно отсутствует связь с аномалиями кобальта.

Единственная небольшая аномалия кобальта (0.04 % на фоне 0.002 %) выявлена в центральной части участка, вблизи комплекса маломощных интрузий метадолеритов (Д-2).

Хром (рис. 2, Cr) . Повышенное содержание хрома (0.08 % при фоне 0.01%) отчетливо установлено в СВ части площади участка, в истоках руч. Извилистого. В данном случае были отмечены следы хрома в базаль-тоидах бедамельской серии, но больше всего они характерны для пластовых и субпластовых тел долеритов и габбро-долеритов. Аномалии практически отсутствуют в СЗ и центральной частях участка, хотя все интрузии отнесены к одному комплексу. Нет аномалий хрома и над титаноносной (?) интрузией. Повышенная хромоносность может быть связана с расслоен-ностью самих интрузий, что может свидетельствовать и о принадлежности всех интрузий к разным магматическим комплексам. По данным Ф. Н. Феофилактова [3], интрузивы леквожского комплекса являются комагмата-ми с территориально ассоциирующими базитами.

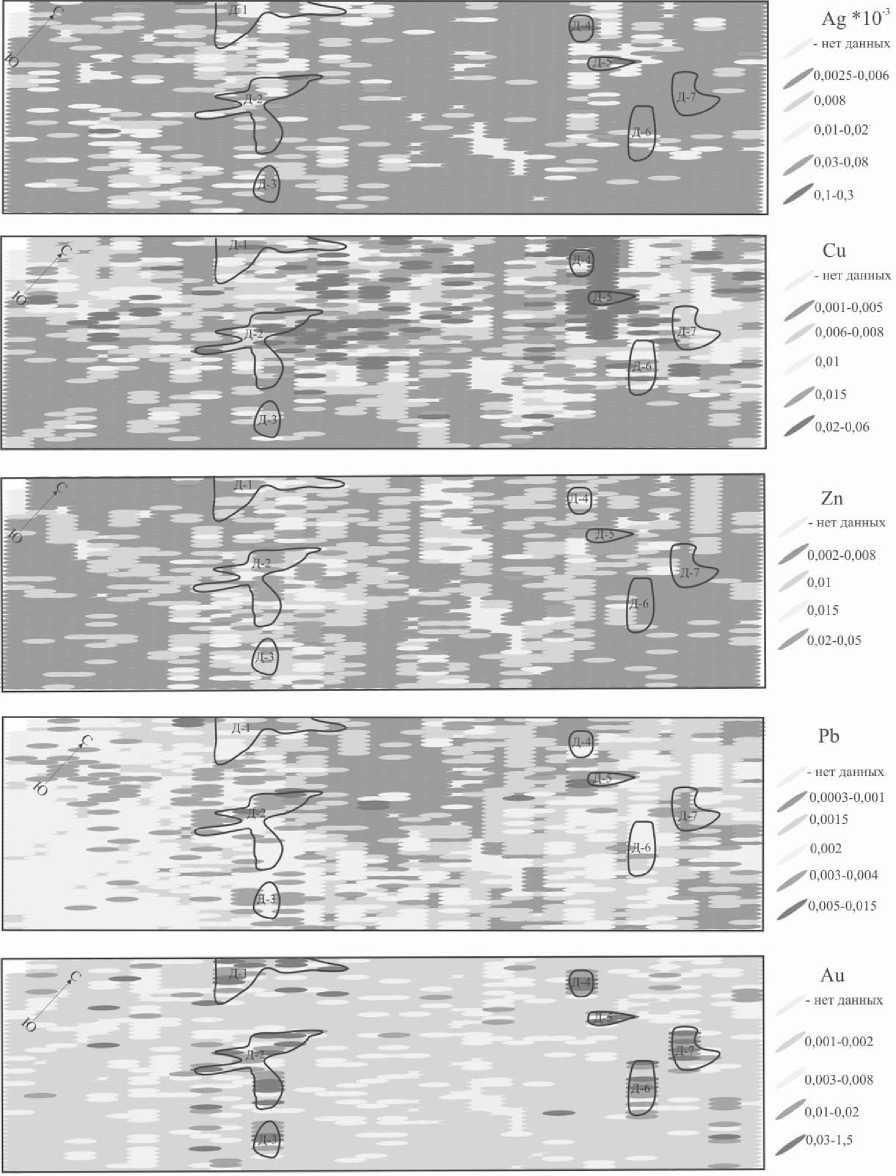

Серебро (рис. 2, Ag). Аномалии серебра (0.3-10 "3 % при фоне 0.006-10 "3 %) отмечаются на СВ и СЗ участка Двойного (Д-4-5-2), коррелируются с повышенными содержаниями меди и золота. Этот тип аномалий проявлен достаточно слабо.

Медь (рис. 2, Cu). Аномалии содержания меди (0.06 % при фоновом содержании 0.003 %) совпадают с контуром полей распространения вулканитов основного состава бедамельской серии. Они же частично подчеркивают зоны березитоподоб-ных метасоматитов вдоль контакта с интрузиями, так как здесь отмечено обогащение пирротином, пиритом и крайне редко халькопиритом. В целом аномалии отвечают зонам рассеянной сульфидной минерализации. Практического значения они не имеют, но заслуживают внимания в качестве картировочного признака, связанного с тектоническими нарушениями или приконтактовыми изменениями пород вдоль интрузий габбро-долеритов. В большинстве случаев отсутствует связь аномального поля меди с золотом.

Рис. 2. Аномальные геохимические поля Ti, Ni, Co, Cr на участке Двойном

Цинк (рис. 2, Zn). Аномалии цинка (0.05 % при фоновом содержании 0.01 %) сосредоточены в центральной части участка в зоне развития зон пиритизации на контактах пород енганэ-пейской свиты с телами долеритов. Отмечена коррелятивная связь золота с цинком в области аномалий Д-1, Д-4, Д-5, Д-2, что свидетельствует о небольшой примеси сульфидов цинка (сфалерит) в ассоциации с пиритом.

Свинец (рис. 2, Pb). Повышенное содержание свинца (0.015 % при фоне 0.0015 %) более развито в полосе пород енганэпейской свиты (Д-2-5), в основном в галените. Часто тяготеет к аномалиям золота.

Золото (рис. 2, Au) хорошо прослеживается по семи аномалиям (1.5 % при фоновом содержании 0.002 %) (Д-1-7), расположенным в C3 и CB частях участка Двойного. Повышенное содержание золота в основном локализовано вблизи и вдоль контактов интрузий габбро-долеритов, 4

пироксеновых, плагиоклазовых порфиритов, а также в зонах развития пород бедамельской и енганэпейской серий. Большинство аномалий золота пространственно связано с зонами пиритизации. А. B. Колпаков [6], проводивший поисковые работы на золото в верховьях р. Нияю отмечает, что максимальное оруденение располагается вблизи крупного штока габброи-дов к северу от оз. Двойного.

Все зоны метасоматической проработки вдоль контакта с интрузиями были изучены и опробованы. По результатам атомно-абсорбционного анализа отмечается повышенное содержание золота в черных сланцах (0.016 г/т) енганэпейской свиты и в габбро-долеритах (0.045 г/т), обогащенных пиритом, а также в метаэф-фузивах бедамельской серии. По данным Е. В. Матвеевой с соавторами [1], при сочетании благоприятных условий элювиальные промышленные концентрации золота могут возни кать, если в исходном субстрате его содержание как минимум на порядок превышает кларковый уровень. Несмотря на отрицательную оценку минерализованных зон в отношении коренной золотоносности, не вызывает сомнения их слабая золотоносность, изменчивость в современной коре выветривания, что сулит перспективы открытия корневых частей золотоносных кор выветривания (3КВ) на водоразделах (на площадках нагорных террас можно видеть суглинки ржавого цвета), но, вероятнее всего, перемещенных и погребенных.

Таким образом, результаты литогеохимических поисков позволяют решать конкретные геологические задачи, планировать направление дальнейшего изучения интрузий в связи с их металлоносностью, ставить под сомнение отнесение интрузий к единому комплексу, решать поисковые задачи.

Автор выражает искреннюю благодарность Л. И. Ефановой, А. Ф. Кар-

Продолжение рис. 2. Аномальные геохимические поля Ag, Cu, Zn, Pb, Au на участке Двойном

невскому, Н. Н. Приходько, И. И. Голубевой, О. В. Меннинской за оказанную помощь в работе.

Список литературы Картирование магматических комплексов по вторичным ореолам рассеяния (хребет Манитанырд)

- Матвеева Е. В., Набровенков О. С. и др. Методическое руководство по оценке прогнозных ресурсов алмазов, благородных и цветных металлов. М.: ЦНИГРИ, 2002.

- Смирнов В. И. Геология полезных ископаемых. М.: Недра, 1976. 686 с.

- Феофилактов Ф. Н. Новые данные по геологии Леквожского комплекса Бельско-Елецкой СФЗ [Полярный Урал] // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Инф. материалы 15-й науч. конф. Сыктывкар: Геопринт, 2006. С. 173-176.

- Дембовский Б. Я., Бабушкин В. А., Герасимов Н. Н. и др. Отчет Комплексной геологической экспедиции ПГО "Полярноуралгеология" по объекту: Производство геологического доизучения и групповой геологической съемки м-ба 1:50000 Каро-Елецкой площади. Кн. 2. Воркута, 1983.

- Парханов М. Н., Жданов В. И. Геологическое строение массива Манитанырд на Полярном Урале: Отчет о геологических исследованиях в 1948 г. Воркутауголь, 1949.

- Колпаков А. В., Смирнов Л. С. Отчет о результатах поисковых и поисково-разведочных работ на золото, проведенных Полярно-Уральской поисковой партией в 1961 году на Манитанырде. Т. 2. УТГУ. Воркута, 1962.

- Смирнов Л. С., Песков Н. П. Отчет о результатах поисковых работ, произведенных Пайпудынским отрядом летом 1960 г. Т. 1. Полярноуралгеология. Воркута, 1961.