Картографическая интерпретация химического и радиационного загрязнения почв России

Автор: Аветян С.А., Савицкая Н.В., Савин И.Ю., Шишконакова Е.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 114, 2023 года.

Бесплатный доступ

В конце XX в. под руководством В.С. Столбового была разработана геоинформационная база данных о деградации почв России на основе почвенной карты России масштаба 1 : 5 млн. В рамках развития данной проблематики и в ходе получения новой информации о деградации почв предпринята попытка уточнения и дополнения этой базы данных на основе почвенной карты РФ 1 : 2.5 млн масштаба. Учитывалась деградация почв от воздействия разных видов загрязнений, включая промышленные выбросы, утечку нефтепродуктов, избыточное внесение пестицидов, воздействие автотранспорта и радиационное загрязнение. Каждый почвенный контур почвенной карты, подвергшийся воздействию загрязнителя, был охарактеризован степенью и площадью загрязнения в соответствии с разработанными шкалами. Результаты анализа использовались для построения картограмм, иллюстрирующих пространственное распространение химической и радиационной деградации почв страны. Согласно полученным данным, в зоне загрязнения от промышленных предприятий и при нефтезагрязнении сильной степенью характеризуется 20% почвенно-географических выделов карты, а слабой и средней - соответственно 30 и 50%. Сельскохозяйственное загрязнение вследствие избыточного применения средств защиты растений в России не превышает 10% площади контуров и характеризуется слабой степенью. Радиоактивному загрязнению подвержено в сильной степени около 10% почвенных контуров базовой почвенной карты, в то время как в средней и в слабой степени загрязнены 40 и 50% выделов соответственно. Загрязнение от автотранспорта выражено слабо и имеет в целом низкий уровень. Относительной загрязненностью при этом отличаются мегаполисы и автострады с интенсивным движением.

Деградация почв, мелкомасштабная почвенная карта, градации, тяжелые металлы, пестициды, радионуклиды, геоинформационная база данных, картограммы

Короткий адрес: https://sciup.org/143180205

IDR: 143180205 | УДК: 638.47 | DOI: 10.19047/0136-1694-2023-114-29-65

Текст научной статьи Картографическая интерпретация химического и радиационного загрязнения почв России

Деятельность человека в последние десятилетия все в большей мере приводит к преобразованию земной поверхности. Несмотря на стремления к созданию комфортной и благоприятной окружающей среды, антропогенная активность неизбежно сопро- вождается комплексом негативных процессов, осложняющих развитие производства и предопределяющих необходимость оценки, мониторинга, разработки мер по предупреждению и борьбе с дегра-дационными явлениями в природе. В ряду объектов окружающей среды, подвергающихся наиболее сильному и масштабному воздействию, несомненно, почвы и почвенный покров играют первостепенную роль. Деградация почв на протяжении 19–21 вв. приобрела существенный размах, охватив в мире значительные территории земель, интенсивно используемых в сельском хозяйстве и относящихся к категории плодородных угодий, от состояния и ресурсного потенциала которых напрямую зависит урожайность и обеспеченность общественных нужд продовольствием на планете. Согласно существующим оценкам, деградацией почв, заключающейся в изменениях свойств в сторону снижения плодородия и формирования совокупности признаков, ограничивающих возможность сельскохозяйственного производства на Земле, в той или иной степени охвачено более половины используемых земель (Апарин, 2006; Добровольский, 2008).

В Российской Федерации, где аграрная составляющая производственной активности традиционно играет значительную роль в экономике, а площади пахотных угодий достигают 130 млн га, проблема борьбы с деградационными процессами на обрабатываемых землях характеризуется повышенной актуальностью. Учитывая уникальные размеры нашей страны, беспрецедентную протяженность пашни, простирающейся на тысячи километров с севера на юг и с запада на восток, и охватывающей различные географические и фациально-биоклиматические пояса, виды деградации почв отличаются здесь существенным разнообразием и специфическим сочетанием, обусловленным высокой неоднородностью экологических условий функционирования агроландшафтов (Столбовой и др., 1999). При этом, как и в мире в целом, для сельскохозяйственных угодий России наибольшую опасность представляет водная и ветровая эрозия (Иванов и др., 2020), сопряженная со снижением содержания гумуса, разрушением почвенной структуры, потерей биофильных элементов (Карта почвенно-экологического районирования…, 2019). В гумидных и субгумидных северных и северозападных регионах страны преобладающая водная эрозия нередко сочетается с переувлажнением и опасностью заболачивания (Разумов и др., 2018). В субаридных и аридных областях, в свою очередь, на фоне дефляции значительную роль играют осолонцева-ние и засоление почв (Savin et al., 2021), что в совокупности с дефицитом влаги нередко приводит к опустыниванию и, возможно, даже к бедлендизации территорий, используемых в сельском хозяйстве (Панкова, Горохова, 2020).

В настоящее время исследователями все больше внимания уделяется оценке экономического ущерба от совокупности негативных тенденций, проявляющихся в почвенном покрове сельскохозяйственных угодий, с целью его минимизации в будущем и оптимизации условий землепользования на основе прогрессивных почвосберегающих технологий и внедрения экологически благоприятных мелиоративных способов нейтрализации деградации почв (Цветнов и др., 2021) . В этих условиях необходимость всестороннего анализа и пространственной интерпретации деградацион-ных параметров почвенного покрова с учетом потребностей в ее обновлении как фундамента для оценочных исследований приобретает первостепенную значимость.

Существующие картографические основы обзорного масштаба, на которых представлен почвенный покров, позволяют по-контурно характеризовать специфику и степень деградации почвенных выделов на больших площадях, насыщая контурную основу современной информацией о видах, направлениях и уровнях развития негативных явлений в почвах.

Несомненно, по территориальному охвату эксплуатация сельскохозяйственных угодий не сопоставима с ущербом, наносимым почвенному покрову другими видами человеческой деятельности. Тем не менее существенную роль в оценке деградации почв могут играть индустриализация, развитие инфраструктуры, строительство жилья и промышленных объектов, расширение коммуникационных сетей и целый ряд других сфер, возрастающее территориальное влияние антропогенного фактора.

Химическое загрязнение является одним из первостепенных видов деградации, которому подвержены почва и почвенный покров, преимущественно в густонаселенных районах земного шара, а также в местах концентрации производственных мощностей с существенным уровнем загрязнения.

Фактически, по масштабу и степени негативного воздействия на окружающую среду в целом и на почвенный покров в частности, химическое загрязнение находится на втором месте после эрозионных процессов, особенно на территориях промышленно развитых стран и в зонах локализации крупных предприятий металлургической и химической промышленности, добывающих отраслей. С точки зрения агрономических наук и характеристики земледельческого развития, существенную роль в накоплении загрязняющих почвенный покров агроландшафтов токсичных для окружающей среды химических соединений играют различного рода средства защиты растений от сорняков, бактериальных инфекций и насекомых-вредителей. Кроме того, негативный эффект, приводящий в тех или иных случаях к избыточному содержанию биофильных элементов, может давать превышение нормативов внесения как органических, так и минеральных удобрений.

Традиционно одной из ведущих причин, приводящих к выпадению загрязняющих веществ на почвенный покров, считается автотранспорт, для которого характерным является наличие ряда тяжелых металлов, содержащихся в выхлопных газах топливных и масляных систем автомобилей, в составе материалов шин, несмотря на то, что в последние десятилетия в условиях совершенствования автомобильных характеристик и развития нефтеперерабатывающей промышленности удалось снизить уровень выбросов тяжелых металлов в окружающую среду.

Еще одним видом химического загрязнения почв является попадание в них нефти и нефтепродуктов вследствие прорывов нефтепроводов и утечек в местах перекачки, а также в зонах нефтедобычи.

Кроме того, для России, как для страны, где широко используется атомная энергетика, особенно актуальным представляется контроль за радиационной безопасностью, включающий картографическое отображение радиационного загрязнения почвенного покрова в результате разного рода аварийных ситуаций.

Все перечисленные виды загрязнения представляют собой значительную проблему, препятствующую оптимизации экологического состояния почв и почвенного покрова как в мире в целом, так и в РФ, учитывая высокий уровень промышленного развития, рост добычи природных ресурсов и транспортировки полезных ископаемых, ежегодно увеличивающуюся дорожную сеть во всех регионах России, масштабное развитие с/х производства.

В ходе совершенствования представлений об особенностях почвенного покрова в мировом масштабе с учетом влияния антропогенного фактора концептуальные воззрения, господствовавшие в первой половине XX в., впоследствии уступили место оценке специфики почвенных свойств в зависимости от характера их использования (Hartemink et al., 2013) . Существенную актуальность со временем приобрела систематизация и нормирование почвенных показателей, связанных с деградационными процессами в ходе сельскохозяйственной эксплуатации почв (Макаров и др., 2014) . В условиях расширения информационной базы характеристик почв определенную роль в оценочных критериях деградации стали играть параметры, напрямую не связанные с агропромышленными комплексами, а являющиеся следствием развития индустрии, включая все возрастающее разнообразие отраслей промышленного производства (Krasilnikov et al., 2016) .

С учетом обширных территорий России и существенной интенсивности хозяйственного использования почвенного покрова на современном этапе значительную актуальность приобретает оценка деградационных процессов в почвах, сопровождающих сельскохозяйственное производство, с одной стороны, и развитие индустрии – с другой. Расширение информационной базы по различным видам деградации на рубеже XX–XXI вв. позволило коллективу исследователей Почвенного института систематизировать и ранжировать параметры этих негативных явлений, включив их в контурную основу почвенной карты России, составленной В.С. Столбовым с соавторами в масштабе 1 : 5 млн (Столбовой, Шеремет, 1995а; Столбовой, Шеремет, 1995б), систематический список для которой был взят из Программы Почвенной карты СССР масштаба 1 : 2.5 млн (Программа почвенной…, 1972). Дальнейшее развитие почвенных исследований дало возможность об- новления базы данных на их новом этапе с использованием контурной основы Почвенной карты РФ более крупного масштаба (1 : 2.5 млн).

Целью исследований было обновление и уточнение геоин-формационной базы данных химического и радиационного загрязнения почв России по типам загрязнения, включая промышленное, нефтехимическое, сельскохозяйственное, автотранспортное и радиоактивное, и их картографическая интерпретация.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

В качестве основы для анализа использовалась геометрическая часть Единого государственного реестра почвенных ресурсов России (Единый государственный…, 2014) .

Информация о загрязнении почв, полученная из архивных и фондовых карт, а также на основе анализа научных публикаций последних лет, национальных докладов Росгидромета и Минсельхоза России, аналитических обзоров, национальных и региональных атласов (Ежегодник, 2019; Ежегодник, 2020; Ежегодник, 2022; Атлас, 2009; Атлас, 2013; Экологический атлас России, 2017) , в обобщенном виде привязывалась в виде атрибутов к почвенно-географическим выделам ЕГРПР.

Информация о сети автомобильных дорог (учитывались лишь дороги с асфальтовым покрытием) была получена из интер-нет-ресурса OpenStreetMap

(https://www.openstreetmap.org/#map=2/69.6/-74.9) . Было принято, что основное загрязнение от каждой автодороги распространяется в буферной зоне на расстоянии менее 100 м от полотна дороги.

В рамках проводимой диагностики деградационных изменений почвенных характеристик на базе ПК РФ 2.5 млн была предложена поконтурная система оценки загрязнения почв, включающая в себя наименование типа загрязнения, четырехступенчатую оценку степени загрязнения по отношению к ПДК (ОДК) загрязняющих веществ, где сильной степени соответствует концентрация поллютантов, превышающая ПДК в 10 и более раз, средней степени – в 2–10 раз, слабой – менее, чем в 2 раза, а отсутствие загрязнения, в свою очередь, характеризуется “нулевой” степенью.

Помимо этого, учитывались площади загрязнения в каждом контуре по соответствующей шкале (табл. 1).

Таблица 1. Процент загрязненной территории от площади почвенного контура ЕГРПР

Table 1. Percentage of contaminated territory from the area of the soil polygon of the Unified State Register of Natural Resources

|

№ п/п |

% от площади контура |

|

1 |

нет загрязнения |

|

2 |

<1 |

|

3 |

1–5 |

|

4 |

5–10 |

|

5 |

10–25 |

|

6 |

25–50 |

|

7 |

50–75 |

|

8 |

75–90 |

|

9 |

>90 |

Была проведена оценка пространственного распределения следующих видов химических поллютантов, среди которых:

-

1. промышленное загрязнение тяжелыми металлами (свинец, медь, цинк, кадмий, сера, никель и другие) вследствие выбросов металлургических комбинатов, плавильных заводов, предприятий горно-обогатительной отрасли;

-

2. загрязнение нефтью и нефтепродуктами при добыче и транспортировке сырья;

-

3. загрязнение средствами защиты растений от распространения сорняков и вредителей с/х продукции;

-

4. радиоактивное заражение;

-

5. загрязнение от автодорог.

При оценке загрязненности почв по уровню выбросов вредных веществ использовались сведения исключительно из открытых источников, и кроме того, научная информация, содержащаяся в публикациях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

1. Промышленное загрязнение почв тяжелыми металлами

Исходя из полученных результатов, предложено характеризовать ширину зон химического загрязнения вблизи комбинатов в соответствии с различиями в уровнях выбросов и токсичностью компонентов загрязнения по имеющимся литературным данным. Таким образом, территория вокруг комбинатов условно делилась на три сектора со слабым, средним и сильным уровнями загрязнения при варьировании ширины полос от 5 до 50 км. Согласно существующим представлениям, общее загрязнение в окрестностях предприятий охватывает территорию, не превышающую в диаметре 100 км (Горбов и др., 2015; Джувеликян и др., 2009) .

Наиболее значимые, с точки зрения загрязнения, предприятия ранжированы нами на три категории: 0–5 км – с сильным загрязнением; 5–30 км – со средним загрязнением; 30–50 км – со слабым загрязнением. Для них на ПК РФ с наложенным изображением поверхности Земли (Google Earth) в обозначенных выше пределах фиксировались участки, включающие почвенные контуры разного содержания, для которых определялись степени загрязненности. Менее экологически опасные предприятия-загрязнители, в свою очередь, характеризовались 30–20-километровыми зонами загрязнения.

При этом каждый почвенный контур, попавший в зону загрязнения, характеризовался нами в процентном отношении сочетанием территории с различными уровнями содержания химических поллютантов. Закономерно наличие максимально загрязненного почвенного покрова в пределах километрового пространства вблизи комбинатов, где почва характеризуется экстремально высокой концентрацией тяжелых металлов на значительную глубину почвенного профиля в зависимости от продолжительности работы предприятия и интенсивности выбросов в различные временные периоды. Почвенный покров здесь характеризуется высоким уровнем деградации и минимальной возможностью быстрого восстановления исходных параметров до фонового уровня. Непосредственно прилегающие к предприятию трансформированные ландшафты, как правило, даже в условиях его закрытия нуждаются в комплексной рекультивации в первую очередь (Водяницкий и др., 2011; Водяницкий и др., 2011).

В отличие от глубокопораженных загрязняющими компонентами прикомбинатных территорий, почвенный покров периферической зоны загрязнения в значительной мере обладает способностью к постепенному самоочищению в условиях снижения интенсивности действия загрязнителя вследствие оптимизации функционирования предприятия.

Существенную роль при самоочищении почв играют свойства почв, среди которых кислотность почв и емкость катионного обмена имеют первостепенное значение, предопределяющее поведение химических элементов-загрязнителей в почвенной среде. Так в кислых и слабокислых почвах подзолистого ряда подвижность тяжелых металлов характеризуется относительно высокой степенью, что, в свою очередь, как правило, приводит к усилению их миграции с нисходящим током влаги и последующему поступлению в нижележащие горизонты вплоть до попадания в грунтовые воды. Ускорению этого процесса в значительной мере способствует об-легченность верхних горизонтов почв по гранулометрическому составу. Фактически пахотные горизонты в течение относительно непродолжительного времени освобождаются от избытка ионов загрязнителей, негативно влияющих на свойства агроагломерации. Однако в ходе миграционного процесса возрастает площадь загрязнения геохимического ландшафта (Водяницкий и др., 2011; Обу хов, 1990) .

В нейтральных и слабощелочных почвах лесостепных и степных ландшафтов, обладающих значительной емкостью катионного обмена, в свою очередь, тяжелые металлы удерживаются в поглощенном состоянии, преимущественно в пахотных горизонтах почв, теряя при этом подвижность и образуя зону повышенной аккумуляции, корреспондирующую с гумусово-аккумулятивной частью профиля. Загрязнение пахотных угодий в этом случае сохраняется в течение длительного времени, ограничивая возможности возделывания культур с учетом экологической безопасности. В то же время площадь распространения загрязнителей характеризуется выраженной локализацией в окружающей среде (Горбов и др., 2015; Борисочкина, Водяницкий, 2007).

Таким образом, сильно и средне загрязненные тяжелыми металлами почвы вблизи промышленных предприятий не различаются по степени устойчивости, несмотря на разнообразие свойств и даже принадлежность к разным таксономическим группам, в силу экстремальной концентрации загрязнителей, многократно превышающей ПДК (ОДК) (Джувеликян и др., 2009) .

Говоря о составе поллютантов, следует обратить внимание на наиболее токсичные из них, среди которых кадмий и свинец, а также на часто встречающиеся в экологически неблагоприятных условиях – медь, никель, цинк и ртуть. Предприятия черной и цветной металлургии, металлообработки являются преимущественными источниками поступления в атмосферу никеля и цинка. Свин-цово- и медеплавильные предприятия загрязняют окружающую следу, соответственно, свинцом и медью. Согласно имеющимся оценочным критериям, приводимым в ежегодных отчетах по загрязнению почв РФ токсикантами промышленного происхождения (ТПП), фоновые значения массовых долей характеризуются как благополучные. Наблюдения, проводимые в районах источника выброса, включающих промышленные предприятия, комбинаты, индустриальные агломерации, дают картину ежегодных выбросов во временном срезе. В целом по полученным данным в последние десятилетия происходит снижение уровня загрязнения тяжелыми металлами территорий вокруг промышленных предприятий. Тем не менее опасная и крайне опасная экологическая ситуация по никелю складывается и продолжает оставаться в районах Норильского никеля (Красноярский край), Кольской горно-металлургической компании (г. Мончегорск), Новолипецкого металлургического комбината (г. Липецк), Северстали (г. Череповец), Нижнетагильского металлургического комбината (Свердловская обл.), Магнитогорского металлургического комбината (г. Магнитогорск, Челябинской обл.), Рубцовского литейного комбината (г. Рубцовск, Алтайский край), производственного объединения Режникель (г. Реж, Свердловской области) и ряда других (рис. 1).

Рис. 1. Картограмма загрязнения почв РФ тяжелыми металлами от промышленных предприятий (цветом показана степень загрязнения: strong – сильное, moderate – среднее, low – низкое, а также сочетания разных степеней загрязнения почв).

Fig. 1. Cartogram of soil pollution in the Russian Federation with heavy metals resulted from industrial enterprises (color shows the degree of pollution: strong, moderate, low, as well as combinations of different degrees of soil pollution).

В свою очередь, максимально загрязняющий эффект по свинцу и меди отмечается для Среднеуральского медеплавильного завода (г. Ревда Свердловской области), Красноуральского медеплавильного комбината (г. Красноуральск Свердловской области), свинцово-плавильного завода Рудная Пристань (Дальнегорский рн Приморского края), Кировоградского медеплавильного комби- ната (г. Кировоград Свердловской области), предприятия Уралэлектромедь (Верхняя Пышма Свердловской области), Медногорского медно-серного комбината (Медногорск Оренбургской области), Башкирского медно-серного комбината (г. Сибай, Башкортостан), Садонского свинцово-цинкового комбината (п. Садон, Сев. Осетия, закрыт в 2009 г.), Западно-Сибирского металлургического комбината (г. Новокузнецк Кемеровской области); и по цинку – Беловского цинкового комбината (г. Белово Кемеровской области).

Существенные превышения по содержанию в почве кадмия фиксируются в окрестностях г. Ревды (до 10 ОДК) и г. Реж (до 49 ОДК).

Согласно имеющимся литературным данным из источников Минприроды и научной периодики (Ежегодник, 2019; Ежегодник, 2022) можно разделить существующие источники загрязнения тяжелыми металлами на четыре категории в соответствии с уровнем выбросов и диаметром загрязняемых площадей. К особо опасным объектам-загрязнителям нами отнесены промышленные предприятия с диаметром поражения до 30–50 км, количество которых варьирует в пределах 5–10 (Ежегодник, 2022) . Категории опасных, по нашим оценкам, соответствуют промышленные предприятия с зоной загрязнения 10–30 км, число которых достигает 20–25. Умеренно опасных источников загрязнения, с нашей точки зрения, имеющих зону поражения 5–10 км, на территории РФ насчитывается около 50. В свою очередь, локальными источниками химического загрязнения являются предприятия, загрязняющие почвенную среду на расстоянии менее 5 км. Такого рода загрязнителей насчитывается около 100.

При этом, как показали наши исследования, до 70% промышленных предприятий, металлургических и горнообогатительных комбинатов находятся в зоне господства кислых сиаллитных почв, что увеличивает негативное воздействие тяжелых металлов на почвенный покров. Контурная наполняемость почв загрязняющим компонентом всех уровней загрязнения достигает 80–100% в силь-нозагрязненных ландшафтах, снижаясь до 30–50 в средне- и слабо-загрязненных. В то же время 30% предприятий-загрязнителей расположены в суббореальном поясе, являясь причиной падения ресурсного потенциала вследствие обогащения тяжелыми металлами нейтральных суглинистых почв. При прочих равных условиях для песчаных почв в зоне загрязнения наблюдается выраженное площадное растекание и распространение тяжелых металлов с током влаги в ходе снеготаяния и дождевых осадков на значительных территориях. Суглинисто-глинистые почвы, в отличие от почв легкого гранулометрического состава, характеризуются накоплением тяжелых металлов в поверхностных горизонтах и пространственной локализацией загрязняющих компонентов.

Поконтурное обследование загрязненных промышленными предприятиями почв показало, что в зону поражения особо опасных предприятий попадает от 5 до 30 почвенно-географических контуров ЕГРПР, опасных – 3–15 контуров, и умеренно опасных – от 2 до 10 контуров. Результат анализа загрязнения почвенных вы-делов свидетельствует о целесообразности выделения трех градаций загрязненности тяжелыми металлами, согласно которым при загрязнении больше 70% контур считается полностью загрязненным (вариант А), в диапазоне от 30 до 70% – частично загрязненным (вариант Б), и менее 30% – фрагментарно загрязненным (вариант В). Проведенные исследования показали, что наполняемость контура информацией о химическом загрязнении связана с объемом выбросов предприятий, при которых особо опасные и опасные загрязнители вызывают высокую наполняемость контуров и преобладание вариантов А и Б. В свою очередь, умеренно опасные загрязнители представлены в почвенном покрове контурными вариантами типа В. Кроме того, распространение в контуре загрязнителей непосредственно связано с размерами самих контуров в тундровой, таежно-лесной, лесостепной и степной зонах. В частности, таежная зона отличается мелкоконтурностью, более высокой заполняемостью контуров загрязняющими компонентами и повышенным количеством загрязненных почвенных разностей. Полностью загрязненные почвы требуют рекультивации, частично загрязненные целесообразно забрасывать, либо проводить выборочную рекультивацию, а на фрагментарно загрязненных следует ограничить землепользование и проводить залужение.

Несмотря на то, что за последние 30 лет выбросы тяжелых металлов сократились на 20%, а количество загрязняющих источников снизилось на 10% (Ежегодник, 2022), современная ситуация требует постоянного мониторинга и совершенствования производственных циклов в сталелитейной и горнообогатительной промышленности.

Прогрессивная, с нашей точки зрения, система оценки химического загрязнения по ОДК тем не менее требует дальнейшего уточнения, связанного со спецификой почв агроландшафтов лесной зоны, мелиорированных, со сниженной кислотностью, а также с особенностями супесчано-песчаных кислых почв с дифференцированным по гранулометрическому составу профилем. В этой связи почвы подзолистого ряда с водоупорным горизонтом могут характеризоваться максимальной зоной сублатеральной и латеральной миграции загрязняющих веществ по сравнению с подзолами, характеризующимися преобладанием вертикальных миграционных процессов. Таким образом, миграционная способность тяжелых металлов, убывающая в ряду: подзолистые почвы – подзолы – агроподзолистые – серые-лесные – черноземы, – предопределяет расширение числа градаций уровней ОДК для загрязненных почвенных таксонов. В случае совершенствования системы оценки загрязнения картографическая интерпретация будет отличаться большей информативностью и точностью. Характеризуя в целом экологическую ситуацию, связанную с загрязнением почв тяжелыми металлами, подчеркнем, что она контролируема, в целом не вызывает опасений и зависит от особенностей функционирования и перспектив развития металлургической отрасли.

2. Нефтезагрязнение почв

Несмотря на масштабную добычу углеводородов, высокую протяженность и значительную разветвленность трубопроводной сети, в целом ситуация с загрязнением почв нефтью и нефтепродуктами оценивается как удовлетворительная. За исключением нескольких аварийных случаев, приведших к разовым разливам транспортируемых углеводородов, системы нефтедобычи и нефте-перекачки характеризуются отлаженностью и высоким уровнем безопасности.

На территории России точечно выделяются лишь четыре значительно загрязненных участка внутри и вблизи крупных городов

– промышленных центров (рис. 2). При этом наиболее загрязненными городами является Казань и Омск, для которых уровни концентрации попавших в окружающую среду углеводородов, превышают ПДК соответственно в 9 и 8.5 раз. Высокой загрязненностью характеризуются центры добывающей и обрабатывающей промышленности в Уральском регионе – Медногорск и Ижевск, в городской черте и окрестностях которых концентрации углеводородов в почве составляют от 4 до 5 ПДК.

Существующие и разрабатываемые в настоящее время методики очистки почвы от избытка углеводородов позволяют стабилизировать ситуацию и способствуют локализации негативного эффекта от поступивших во внешнюю среду токсичных органических компонентов (Германова и др., 2019; Трофимов и др., 2000; Логи нов, 2000) .

Рис. 2. Картограмма загрязнения почв РФ нефтью и нефтепродуктами при добыче и транспортировке сырья (показан процент загрязненных почв в почвенно-картографическом выделе).

Fig. 2. Cartogram of soil pollution in the Russian Federation by oil and oil products during the extraction and transportation of raw materials (the percentage of contaminated soils in the soil polygon is shown).

При анализе загрязненностью нефтью и нефтепродуктами на карте были выделены границы городских территорий с максимальной концентрацией поллютантов, вошедшие в состав почвенных контуров. В соответствии с площадью территории каждого контура, оказавшейся в зоне загрязнения, учитывался процент ареала поражения внутри контура. Степень загрязнения при этом характеризовалась нами как средняя для всех выделенных объектов рассмотрения.

По данным наблюдений, полученным в 2021 г. (Ежегодник, 2022) , ситуация с загрязнением характеризуется динамическим равновесием, сочетающим увеличение и уменьшение содержания загрязняющих компонентов, среди которых особой токсичностью отличаются битумные вещества, крайне тяжело выводимые из ландшафта и обладающие высокой фитотоксичностью в отношении почв, что приводит к гибели фитоценозов и частичному разрушению природной среды. Оценку уровня загрязнения осложняет отсутствие единого норматива по содержанию нефтепродуктов. Предлагаемая шкала носит рекомендательный характер (табл. 2).

Таблица 2. Содержание нефтепродуктов мг/кг

Table 2. Content of oil products mg/kg

|

№ п/п |

Содержание нефтепродуктов |

Уровень загрязнения |

|

1 |

<100 |

фоновый |

|

2 |

100–500 |

повышенный |

|

3 |

500–1 000 |

умеренно загрязненный |

|

4 |

1 000–2 000 |

умеренно опасный |

|

5 |

2 000–5 000 |

опасный |

|

6 |

>5 000 |

очень опасный |

Умеренно опасный, опасный, очень опасный уровни загрязнения фиксируются преимущественно вокруг нефтепромыслов, нефтехранилищ и НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов), а также в районах аварий на относительно небольших площадях, что позволяет в короткие сроки ликвидировать последствия разливов. Такого рода загрязнения не поддаются картографической оценке в используемом масштабе в силу ограниченности территорий и высокой скорости ликвидации аварий (Ежегодник, 2019).

3. Загрязнение почв пестицидами

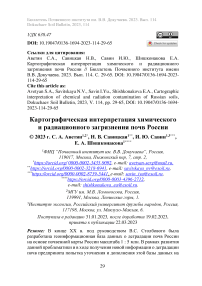

На основании информационного блока, изложенного в публикациях Минприроды (Ежегодник, 2020) , была составлена карта загрязнения, иллюстрирующая распределение избыточного количества пестицидов в почвах (рис. 3).

Рис. 3. Картограмма загрязнения почв РФ средствами защиты растений: n – нет загрязнения, sl1 – слабое загрязнение менее 1% площади, sl5 – слабое загрязнение 1–5% площади, sl10 – слабое загрязнение 5–10% площади, sr5 – среднее загрязнение менее 5% площади, sr10 – среднее загрязнение 5– 10% площади.

Fig. 3. Cartogram of soil pollution in the Russian Federation with plant protection products: n – no pollution, sl1 – weak pollution of less than 1% of the area, sl5 – weak pollution of 1–5% of the area, sl10 – weak pollution of 5– 10% of the area, sr5 – moderate pollution of less than 5% of the area, sr10 – moderate pollution 5–10% of the area.

При составлении карты загрязнения почв учитывалась их вовлеченность в распашку (Савин и др., 2018) , а также способность почв разного грансостава аккумулировать загрязнители данного типа.

Согласно имеющимся данным, уровень загрязнения пестицидами почв агроландшафтов не превышает 1–5%. Как известно, пестициды, являющиеся ядами, наряду с позитивным эффектом для культурной растительности, снижают биоразнообразие, вызывают сокращение биоопылителей, разрушают среду обитания местной фауны. В этой связи мониторинг их применения является актуальной проблемой. Ситуацию осложняет разнообразие препаратов (652 ед. пестицидов, используемых на территории России), а также наличие большого количества контрафакта вследствие ослабления госконтроля и госнадзора с 2011 г. Кроме того, многочисленные фермерские хозяйства и частные земледельческие фермы фактически неподотчетны органам контроля. Несмотря на то, что современные препараты отличаются высокой эффективностью и быстрой разлагаемостью в почвенной среде, их интенсивное применение в ряде случаев вызывает накопление остаточного количества в пахотных горизонтах почв.

По данным отчетов Минприроды за 2018 г., к числу средне-загрязненных (2–10 ПДК в почвах) субъектов Федерации относятся Курская и Тамбовская области с загрязненными площадями 5–10% и 1–5% соответственно.

Слабой степенью загрязнения (1–2 ПДК) характеризуются пахотные почвы Нижегородской (5–10% площади), Оренбургской, Пензенской, Самарской, Курганской, Омской областей (1–5% площади), а также Саратовской, Ульяновской, Иркутской, Кемеровской областей и Приморского края (<1% площади). Фактически основная доля загрязненных пахотных угодий приходится на наиболее продуктивные сельскохозяйственные угодья, с доминированием в почвенном покрове черноземов и серых лесных почв.

По литературным данным, основным компонентом-загрязнителем до сих пор является дихлорфенилтрихлорэтан, запрещенный в РФ и СССР еще 40 лет назад. На его долю приходится 41% (Афанасьев, 2003; Шевкопляс-Гурьева, Сивкова, 2020) .

По нашим оценкам, в целом уровень загрязнения и его распространение в агропочвах РФ можно охарактеризовать как относительно благоприятный, не требующий специального мониторинга. Однако в целях минимизации ущерба необходимо ужесточение учета и контроля использования пестицидов на уровне Минсельхоза в целях оптимизации их внесения. Тревожным сигналом стала массовая гибель пчел в 2019 г. Погибло 80 тысяч пчелосемей (Ежегодник, 2020) . Альтернативой использования пестицидов может служить органическое земледелие, перспективы которого в последнее время возрастают в связи с прогрессом в семеноводстве и стремлением к получению чистой растениеводческой продукции, обеспечивающей высокое качество питания населения.

4. Радиоактивное загрязнение почв

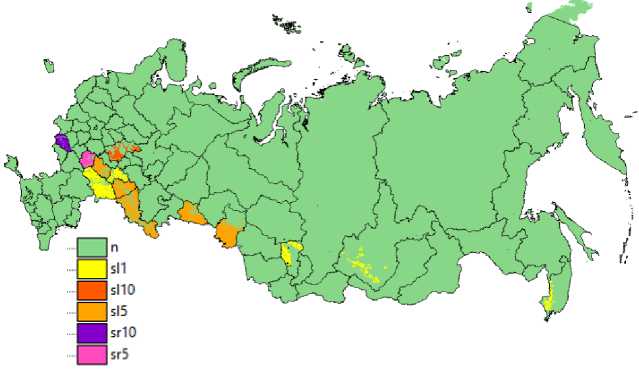

Радиационная обстановка и загрязнение почв на территории Российской Федерации на протяжении более 36 лет преимущественно связаны с образованием так называемого Чернобыльского следа, в зону влияния которого попали в основном территории запада и юго-запада европейской части страны (рис. 4).

Наиболее загрязненной при этом оказалась Брянская область, почвенный покров которой в значительной мере пострадал от выбросов цезия и стронция. Существенную долю радиации получили также территории Орловской, Липецкой, Тульской, Калужской и Рязанской областей. Кроме того, северо-западные регионы страны в той или иной степени оказались затронутыми радиоактивным облаком, что обусловило попадание в почвы Ленинградской области радиоактивных элементов (Атлас, 2009) .

Другим источником заражения явилась авария, произошедшая на комбинате “Маяк”, приведшая в конце 50-х годов 20 в. к загрязнению радиоактивными компонентами прилегающих к предприятию территорий Челябинской области. Значительная часть радиоактивных веществ при этом поступила в водно-речную сеть, распространившись на значительную территорию, подвергшегося загрязнению региона (Атлас, 2013) .

Как известно, период полураспада стронция-90 и цезия-137 составляет в среднем около 30 лет. Поскольку с момента Чернобыльской аварии прошло больше времени, степень загрязнения почвенного покрова радиоактивными элементами снизилась более чем в два раза (Экологический атлас, 2017). Таким образом зоны загрязнения сместились на одну градацию в сторону его уменьшения.

Рис. 4. Картограмма радиоактивного заражения почв РФ (цветом показана степень загрязнения: strong – сильное, moderate – среднее, low – низкое, point – точечное, а также сочетания разных степеней загрязнения почв).

Fig. 4. Cartogram of radioactive contamination of soils in the Russian Federation (color indicates the degree of contamination: strong, moderate, low, point, as well as combinations of different degrees of soil contamination).

Для оценки радиационного загрязнения использовалась система критериев, аналогичная примененной в ходе диагностики хи- мического загрязнения почв тяжелыми металлами в результате выбросов промышленных предприятий, предусматривавшая наличие трех степеней загрязнения: сильное – больше ПДК в 10 и более раз; среднее – больше ПДК в 2–10 раз; слабое – меньше 2 раз. Кроме того, для каждого контура вычислялся процент загрязнения по 9ступенчатой шкале. Вся имеющаяся информация вносилась в базу данных для каждого почвенного выдела, охарактеризованного системой показателей деградации. Методика составления базы данных и ее картографическая интерпретация предусматривали при этом наложение площадной оценки показателей загрязненности на почвенную картографическую основу с последующим подсчетом степени и масштабов загрязнения. Нами использовалась шкала степени радиационного загрязнения в Ku/км2, в соответствии с которой слабозагрязненные почвы имеют диапазон от 1 до 5; среднеза-грязненные – от 5 до 15; сильнозагрязненные – от 15 до 40 и более.

Полученные данные показали, что в целом за прошедшие годы значительная часть слабозагрязненной территории утратила признаки загрязненности, а среднезагрязненные ландшафты, в свою очередь, трансформировались в слабозагрязненные. Что касается местностей, подвергшихся сильному загрязнению, несмотря на значительное снижение уровня радиационной опасности, почвенный покров остается для них в той же категории по загрязнению. В частности, значительные площади почв Брянской области, а также отдельные почвенные ареалы Орловской, Калужской и Рязанской областей, остаются в категории сильнозагрязненных. В свою очередь, значительно сократились масштабы загрязнения почв в лесостепных ландшафтах Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областей и других периферических зонах Чернобыльского следа (Ленинградская, Псковская области). По существующим критериям, дальнейшая денуклеаризация займет не менее 30–50 лет.

Наиболее загрязненные территории приходятся на почвы сельскохозяйственных регионов, относящиеся к черноземам и лугово-черноземным разностям, характеризующимся высокой поглотительной способностью, в связи с чем пахотные горизонты аккумулируют значительные количества радиоактивных загрязнителей продолжительное время. Эта проблема связана с забрасыванием на длительный период и выводом из сельскохозяйственного использования плодородных угодий. В то же время северо-западные области, в почвенном покрове которых доминируют кислые и часто встречаются легкие почвы, в ходе поэтапной денуклеаризации претерпевают более выраженные изменения за счет высокой подвижности радионуклидов в кислой среде, усиливающейся с током влаги в профилях водопроницаемых почв. В итоге и стронций, и цезий, вымываясь из почвенных профилей, попадают в грунтовые воды и могут загрязнять на больших площадях гидросеть.

В зоне Южно-Уральского региона постепенный распад радионуклидов также способствовал выраженному сокращению площадей слабозагрязненных почв (до 20–30% в каждом контуре). Естественный процесс очищения почв тормозится здесь относительно невысокой дренированностью и загрязнением большого количества водоисточников.

Общая картина радиационного загрязнения в целом соответствует идущим процессам денуклеаризации, связанным с особенностями поведения стронция и цезия в почвенной среде. В итоге за прошедшее время около 20% ранее загрязненной территории очистилось, а 30–40% среднезагрязненных ландшафтов перешло в категорию слабозагрязненных.

5. Загрязнение почв в результате воздействия автодорог

Современная ситуация, касающаяся загрязнения автотранспортом территории РФ, характеризуется, с одной стороны, расширением густоты дорожной сети, приводящим к увеличению выбросов тяжелых металлов и бенз(а)пирена, а с другой стороны, повышением качества автомобильного топлива, в результате чего токсичность загрязняющих компонентов, поступающих в окружающую среду, снижается (табл. 5). В итоге среди загрязнителей свинец уходит на второй план, а цинк становится основным загрязняющим компонентом, поступающим в почву при прогорании моторного масла и износе шин (Иванов, 2003) .

Как известно, загрязнение вблизи автомагистралей в среднем фиксируется в зоне до 150 м шириной с обеих сторон дорожного полотна. В ходе работы нами предложено выделять одну степень градации по интенсивности загрязнения – выше 2 ПДК (табл. 1). За основу взята карта автодорог с асфальтовым покрытием с интернет-ресурса Open Street Map, густота которой определяла распространение загрязняющего компонента в контуре. В результате была составлена картограмма масштабов загрязнения почвенных контуров на всю территорию страны. Как показали результаты исследования, максимальной загрязненностью характеризуется почвенный покров в мегаполисе Москва (Московская область), а также в зоне интенсивного дорожного трафика по линии Краснодар – Махачкала (рис. 5).

Таблица 5. Процент загрязняющего компонента (тяжелые металлы) в почвенном контуре

Table 5. Percentage of contaminant (heavy metals) in the soil polygon

|

Загрязнение |

Градации |

|

Отсутствует |

0 |

|

Очень слабое |

0–1 |

|

Слабое |

1–5 |

|

Среднее |

5–10 |

|

Выше среднего |

10–15 |

Кроме того, значительной загрязненностью отличается почвенный покров центра европейской части страны, включая крупные промышленные и административные центры в густонаселенных регионах черноземной зоны и южного Нечерноземья. В свою очередь, средний уровень загрязнения отмечается на большей части южной и юго-западной территории России. Отсутствие автотранспортной сети в ряде северных регионов Сибири, Дальнего Востока, в горных системах Алтая, Саян, Забайкалья предопределяет низкий уровень загрязнения почв. В целом масштабы распространения загрязняющих компонентов, связанные с влиянием автотранспорта, можно оценить как умеренные, не вызывающие опасения, с точки зрения экологического вреда, за исключением транспортных систем внутри мегаполисов (Кошелева, Никифорова, 2011).

Рис. 5. Картограмма загрязнения почв РФ выбросами автотранспорта: цветом показан процент загрязненных почв вдоль автодорог в почвенном контуре.

Fig. 5. Cartogram of soil pollution in the Russian Federation by vehicle emissions: the percentage of polluted soils along the roads in the soil polygon is shown in color.

ВЫВОДЫ

-

1. Площади загрязнения промышленных предприятий, варьирующие в зависимости от объемов выбросов в диапазоне 3–50 км обусловливают среднюю заполненность почвенного контура загрязняющими веществами в зоне выпадения тяжелых металлов в среднем около 40–50%. При этом на долю контуров с сильной степенью загрязненности приходится около 20%. В средней и слабой степени химическому загрязнению подвержены 30 и 50% площадей контуров соответственно. По нашим экспертным оценкам, в случае наполнения контура токсикантами высокой степени загрязнения более 50% он утрачивает способность к восстановлению. Аналогичная ситуация возникает в случаях более 75% поражения почв

-

2. Нефтезагрязнение, приводящее к образованию зоны с повышенной концентрацией нефтепродуктов в почве, диагностировавшееся нами на основании предложенных оценочных шкал, характеризуется теми же критическими параметрами, что и загрязнение промышленными источниками.

-

3. Загрязнение средствами защиты растений сельскохозяйственных угодий, не превышающее 10% площади контуров, составляет в среднем около 1%. При этом степень загрязнения пестицидами характеризуется как слабая.

-

4. Радиоактивному загрязнению в пределах территорий, попавших в зону поражения вследствие выбросов, в высокой степени подвержено около 10% почвенных контуров, в средней – в пределах 40% и, соответственно, в слабой – порядка 50%. В связи с особенностями трансформации радиоактивных загрязнителей, имеющих 30-летний цикл полураспада, около 20% слабозагрязненных контуров за прошедший период очистились. Пространственное распределение при этом приобрело сегментированный характер за счет закономерного падения концентрации поллютантов.

-

5. Анализ влияния автотранспорта на почвенную среду, базировавшийся на критерии степени загрязненности контура, с учетом выраженной локализации распределения цинка и свинца в почвах вдоль дорожного полотна (для развитой сети дорог с асфальтовым покрытием), позволил ранжировать поконтурные уровни заполнения загрязнителями на 5 категорий. По нашим оценкам, максимальной относительной загрязненностью характеризуется менее 5% контуров, до 15% контуров имеют высокий уровень относительной загрязненности, и, в свою очередь, средний и слабый относительные уровни загрязнения отмечаются для 50 и 30% контуров соответственно.

-

6. Согласно полученным данным, исследованные виды химического и радиационного загрязнения можно разделить на три основные категории: точечные, локальные и широко распространенные. К первой категории относятся нефтезагрязнение и автотранспортное загрязнение. Ко второй – соответственно, промышленное и сельскохозяйственное. В третью категорию, в свою очередь, входит радиационное загрязнение. В первую категорию включаются мегаполисы, автомагистрали, промышленные агломерации, во вторую – центры индустрии и добывающей промышленности, а также интенсивно используемые сельскохозяйственные территории, представленные преимущественно лесостепными и степными агроландшафтами. Что касается радиационного загрязнения, его значительное пространственное распространение связано с техногенными авариями и особенностями перемещения воздушных масс во время катастрофических выбросов.

химическими поллютантами средней степени загрязнения. В свою очередь, почвенный контур со слабой степенью загрязнения обладает выраженной способностью к поэтапному полному самоочищению от поллютантов, согласно нашей оценке.

В целом в данном масштабе общий уровень загрязнения почв можно оценить как низкий. В то же время в крупных селитебных агломерациях, административных и промышленных центрах РФ трафик, осложняемый дорожной ситуацией, приводит к экстремальному накоплению загрязняющих веществ в почвах.

В современных условиях на земном шаре распределение тяжелых металлов в почвах вблизи промышленных предприятий можно представить в двух вариантах, для первого из которых отмечается выраженная приуроченность ареалов загрязнения к совмещенным промышленным агломерациям и густонаселенным районам, наблюдаемая в основном в странах третьего мира (Ahmed et al., 2023; Han et al., 2021; Parizanganeh et al., 2010; Pathak et al., 2015; Peng et al., 2022; Taati et al., 2020; Vega et al., 2022; Verma et al., 2010) . А для второго характерно пространственное разделение районов индустриального загрязнения почв и территорий с высокой плотностью населения (европейские и другие развитые страны) (Magiera et al., 2007; Abbaszade et al., 2022; Martin, 2023) . В Российской Федерации, по нашим оценкам, встречаются оба варианта в разных частях страны.

Список литературы Картографическая интерпретация химического и радиационного загрязнения почв России

- Апарин Б.Ф. Проблемы оценки деградации почв мира // Вестник СПбГУ. 2006. Сер. 3. Вып. 1. С. 70-80.

- Атлас Восточно-Уральского и Карачаевского радиоактивных следов, включая прогноз до 2047 года / Под ред. Ю.А. Израэля. М.: ИГКЭ Росгидромета и РАН, Фонд “Инфосфера”, НИА-Природа, 2013. 140 с.

- Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АС на пострадавших территориях России и Белорусии. М.-Минск: фонд “Инфосфера”, НИА Природа, 2009. 140 с.

- Афанасьев В.Н. Анализ состояния и пути снижения экологической нагрузки сельскохозяйственного производства на природную среду // Сб. научных трудов СЗНИИМЭСХ. 2003. № 75. С. 4-13.

- Борисочкина Т.И., Водяницкий Ю.Н. Загрязнение агроландшафтов России тяжелыми металлами: источники, масштабы, прогнозы // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2007. № 60. С. 82-89.

- Водяницкий Ю.Н., Горячкин С.В., Савичев А.Т. Распределение редкоземельных (Y, La, Ce) и других тяжелых металлов в профиле почв подзолистого ряда // Почвоведение. 2011. № 4. С. 546-555.

- Водяницкий Ю.Н., Плеханова И.О., Прокопович Е.В., Савичев А.Т. Загрязнение почв выбросами предприятий цветной металлургии. Почвоведение. 2011. № 2. С. 240-249.

- Германова С.Е., Самброс Н.Б., Петухов Н.В., Рыжова Т.А. Методы очищения почв от нефтепродуктов // Международный сельскохозяйственный журнал. 2019. № 4. С. 63-65.

- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПин 1.2.3685-21. 2021. С. 504.

- Горбов С.Н., Безуглова О.С., Алексикова А.С., Тагивердиев С.С., Дубинина М.Н., Шерстнев А.К. Содержание и распределение тяжелых металлов и мышьяка в почвах Ростова-на-дону // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=21428.

- Джувеликян Х.А., Щеглов Д.И., Горбунова Н.С. Загрязнение почв тяжелыми металлами. Способы контроля и нормирования загрязненных почв // Учебно-методическое пособие для ВУЗов. Воронеж: издательско-полиграфический центр ВГУ, 2009. 22 с.

- Добровольский Г.В. Деградация почв - угроза экологического кризиса // Век глобализации. 2008. № 2. С. 54-65.

- Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. Версия 1.0. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 2014. 760 с.

- Ежегодник. Загрязнение почв Российской Федерации токсикантами промышленного происхождения (ТПП) в 2018 году. Обнинск: ФГБУ “НПО “Тайфун”, 2019. 118 c.

- Ежегодник. Состояние загрязнения пестицидами объектов природной среды Российской Федерации в 2019 году. Обнинск: ФГБУ “НПО “Тайфун”, 2020. 89 c.

- Ежегодник. Загрязнение почв Российской Федерации токсикантами промышленного происхождения в 2021 году. Обнинск: ФГБУ “НПО “Тайфун”, 2022. 131 c.

- Иванов А.Л., Савин И.Ю., Столбовой В.С., Аветян С.А., Шишконакова Е.А., Каштанов А.Н. Карта агрогенной эродированности почв России // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2020. Т. 493. № 2. С. 99-102.

- Иванов В.Т. Актуальные вопросы оценки загрязнения почвенного покрова вблизи автомагистралей // Тр. Всеросс. науч. практ. семинара “Экологизация автомобильного транспорта”. СПб, 2003. С. 83-88.

- Карта почвенно-экологического районирования Российской Федерации 1 : 8 000 000. 2019.

- Кошелева Н.Е., Никифорова Е.М. Многолетняя динамика и факторы накопления бенз(а)пирена в городских почвах (на примере ВАО Москвы) // Вестник Моск. Ун-та. Серия 17: Почвоведение. 2011. № 2. С. 25-34.

- Логинов О.Н. Биотехнологические методы очистки окружающей среды от техногенных загрязнений. Уфа: Реактив, 2000. 100 с.

- Макаров О.А., Яковлев А.С., Красильников П.В., Бондаренко Е.В. Экологическое нормирование качества почв как основа для оценки их деградации // Проблемы агрохимии и экологии, 2014. № 4. С. 40-44.

- Новочадов В.В., Рулев А.С., Юферев В.Г., Иванова Е.А. Дистанционные исследования и картографрование состояния антропогенно-трансформированных территорий Юга России // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2019. № 1 (53). С. 151-158.

- Обухов А.И. Экологические последствия загрязнения почв тяжелыми металлами и мероприятия по их устранению // Поведение поллютантов в почвах и ландшафтах. Пущино, 1990. С. 52-59.

- Панкова Е.И., Горохова И.Н. Анализ сведений о площади засоленных почв России на конец XX и начало XXI веков // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2020. Вып. 103. С. 5-33. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2020-103-5-33.

- Программа почвенной карты СССР масштаба 1 : 2 500 000. М.: Почв. ин-т им. В. В. Докучаева, 1972. 158 с.

- Разумов В.В., Иванов А.Л., Савин И.Ю., Шаповалов Д.А., Разумова Н.В., Беккиев М.Ю., Шагин С.И., Молчанов Э.Н., Козлов Д.Н. Переувлажнение и подтопление земель в регионах России. М.: ООО “Феория”, 2018. 280 с.

- Савин И.Ю., Столбовой В.С., Аветян С.А., Шишконакова Е.А. Карта распаханности почв России // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 94. С. 38-56. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2018-94-38-56.

- Столбовой В.С., Савин И.Ю., Шеремет Б.В., Сизов В.В., Овечкин С.В. Геоинформационная система деградации почв России // Почвоведение. 1999. № 5. С. 646-651.

- Столбовой В.С., Шеремет Б.В. Новая Почвенная карта ФАО на территорию России // Почвоведение. 1995а. № 2. С. 149-158.

- Столбовой В.С., Шеремет Б.В. Почвенная карта России масштаба 1 : 8 млн в системе Почвенной Таксономии США // Почвоведение. 1995б. № 12. С. 1453-1459.

- Трофимов С.Я., Амосова Я.М., Орлов Д.С. Влияние нефти на почвенный покров и проблема создания нормативной базы по влиянию нефтезагрязнений на почвы // Почвоведение. 2000. № 2. С. 30-33.

- Цветнов Е.В., Макаров О.А., Строков А.С., Цветнова О.Б. Роль почв в оценке деградации земель (обзор) // Почвоведение. 2021. № 3. С. 363-371.

- Шевкопляс-Гурьева Н.А., Сивкова Г.А. Применение гербицидов и их влияние на окружающую среду и здоровье человека // Инновационная наука. 2020. № 12. С. 15-16.

- Экологический атлас России. М.: ООО “Феория”, 2017. 509 с.

- Abbaszade G., Tseredorj D., Salazar-Yanez N., Zachary D., Völgyesi P., Toth E., Szabo Cs. Lead and stable lead isotopes as traces of soil pollution and human health risk assessment in former industrial cities in Hungary // Applied Geochemistry. 2022. Vol. 145. 105397.

- Ahmed R.S., Abuarah M.E., Ibrahim M.M., Baioumy M., Mokhtar A. Assessment of environmental and toxity impacts and potential health hazards of heavy metals pollution of agricultural drainage adjacent to industrial zones in Egypt // Chemosphere. 2023. Vol. 318. 137872.

- Han Q., Lin Y., Feng X., Mao P., Sun A., Wang M., Wang M. Pollution effect assessment of industrial activities on potentially toxic metal distribution in windowsill dust and surface soil in central China // Science of the Total Environment. 2021. Vol. 759. 144023.

- Hartemink A.E., Krasilnikov P., Bockheim J.G. Soil maps of the world // Geoderma. Vol. 207-208. 2013. P. 256-267.

- Krasilnikov P., Makarov O., Alyabina I., Nachtergaele F. Assessing soil degradation in northern Eurasia // Geoderma Regional. 2016. Vol. 7. Iss. 1. P. 1-10.

- Magiera T., Strzyszcz Z., Rachwal M. Mapping particulate pollution loads using soil magnetometry in urban forests in the Upper Silesia Industrial Region, Poland // Forest Ecology and Management. 2007. Vol. 248. P. 36-42.

- Martin A., Lim C., Kah M., Ruttenbury M.S., Rogers K.M., Sharp E.L., Turnbull R.E. Soil pollution driven by duration of urbanisation and dwelling quality in urban areas: An example from Auckland, New Zeland // Applied Geochemistry. 2023. Vol. 148. 105518.

- Parizanganeh A., Hajisoltani P., Zamani A. Assessment of heavy metal pollution in surficial soils surounding zinc industrial complex in Zanjan - Iran // Procedia Environmental Sciences. 2010. P. 162-166.

- Pathak A.K., Kumar R., Kumar P., Yadav S. Sources apportionment and spatial-temporal changes in metal pollution in surface and subsurface soils and sub-surface soils of a mixed type industrial area in India // Journal of Geochemical Exploration. 2015. Vol. 159. P. 169-177.

- Peng J., Zhang S., Han Y., Bate B., Ke H., Chen Y. Soil heavy metal pollution of industrial legacies in China and health risk assessment // Science of the Total Environment. 2022. Vol. 816. 151632.

- Savin I., Avetyan S., Shishkonakova E. Secondary salinization of soils in Russia // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Ser. “2020 International Symposium on Water, Ecology and Environment”. 2021. 012024.

- Taati A., Salehi H., Mohammadi J., Mohajer R., Diez S. Pollution assessment and spatial distribution of trace elements in soils of Arak industrial area, Iran: Implications for human health // Environmental Research. 2020. Vol. 187. 109577.

- Vega A.S. Arce G., Rivera J.I., Acevedo S.E., Reyes-Paecke S., Bonilla C.A., Pasten P. A comparative study of soil metal consentrations in Chilean urban parks using four pollution indexes // Applied Geochemistry. 2022. Vol. 141. 105230.

- Verma F., Singh Sh., Dhaliwal S.S., Kumar V., Kumar R., Singh J., Parkash Ch. Appraisal of pollution of potentially toxic elements in different soils collected around the industrial area // Heliyon. 2021. Vol. 7. art. e 08122.