Катагенетическая характеристика органического вещества пород Гыданской параметрической скважины

Автор: Беляева Г.Л.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 3 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Исследование рассеянного органического вещества мезозойских отложений Гыданской параметрической скважины 130 (север Западной Сибири) позволило изучить его генезис, мацеральный состав и вторичные изменения, реконструировать и проанализировать катагенетическую зональность разреза, определить положение в разрезе нижней границы существования нефти, главных зон нефте- и газообразования.

Рассеянное органическое вещество, мацералы, показатель отражения витринита, пиролиз, катагенез

Короткий адрес: https://sciup.org/147246217

IDR: 147246217 | УДК: 552.578.2.061.32 | DOI: 10.17072/psu.geol.20.3.267

Текст научной статьи Катагенетическая характеристика органического вещества пород Гыданской параметрической скважины

Гыданская параметрическая скважина 130 (забой 6126 м) пробурена на севере ЗападноСибирской плиты в восточной части Ямало-Гыданской синеклизы в пределах Гыданско-го свода. В непосредственной близости от скважины находится Гыданское газовое месторождение.

Реконструкция катагенетической зональности в разрезе изучаемой скважины выполнена по результатам исследования отражательной способности витринита, при его отсутствии – других мацералов. Углепетрографические исследования проведены на 85 образцах керна мезозойских отложений. Учитывая, что преобладающий тип органического вещества (ОВ) в скважине – гумусовый – встречен практически повсеместно, определение показателя отражения витринита (ПОВ) информативно для всех изученных интервалов разреза. Другим методом исследования катагенеза являлось определение максимальной температуры выхода УВ (Тmax) при пиролизе органического вещества пород по методу Rock Eval (приборный нефти, главных зон нефте- и газообразования.

мацералы, показатель отражения витринита, пи- комплекс Rock Eval–6). В случае, если пиролитические исследования на образце с известным значением ПОВ не проводились, при интерпретации катагенеза использовалась величина Тmax, полученная для другого образца этого же интервала. В работах ряда авторов (Teichmuller, Durand, 1983; Espitalie, 1985; Лопатин, Емец, 1987; Беляева, 2005; Фомин, 2011), сопоставлявших параметры Rоmax и Tmax для углей и РОВ широкого стратиграфического диапазона, указывается на хорошую корреляцию между показателем отражения витринита и значениями Tmax в зоне от Rоmax=0,5% (Tmax=425°С) до Rоmax=1,5% (Tmax= 475°С).

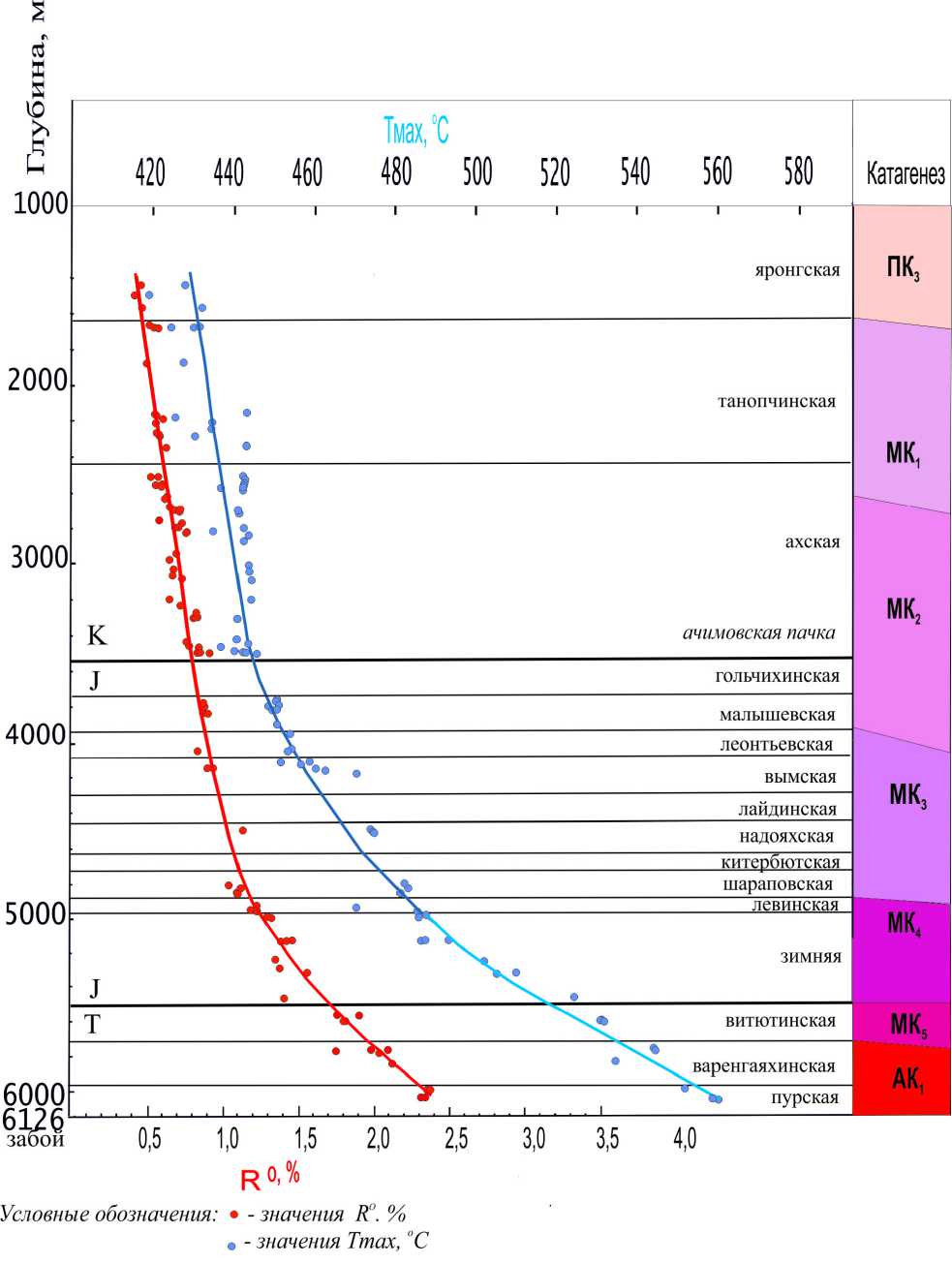

Катагенетическая зональность разреза скважины реконструирована в интервале 1427–6126 м (рис. 1). Для окончательной интерпретации катагенетических градаций принята шкала С.Г. Неручева, Н.Б. Вассое-вича и Н.В. Лопатина (1976).

Зона протокатагенеза (Ro<0,5%) фиксируется в интервале 1427–1620 м, сюда попадают отложения яронгской свиты нижнего

Рис. 1. Реконструкция катагенетической зональности разреза Гыданской скважины 130

мела. Рассеянное органическое вещество (РОВ) зоны протокатагенеза остаточное (автохтонное), часто корродированное, затронутое процессами окисления и сульфидиза-ции.

Присутствует как фрагментарное, так и аттритовое РОВ, а также прослои угля. Гумусовое ОВ представлено мацералами группы витринита, семивитринита и инертинита. Встречаются фрагменты с отчетливо выраженным клеточным строением. Различная форма клеток указывает на разный тип исходного растительного материала, что, в свою очередь, влияет на значения отражательной способности мацералов (Фомин, 1987).

Начало мезокатагенеза (Ro>0,5%) соответствует кровле танопчинской свиты (1620 м). Совокупность различных факторов: окисления, пиритизации, разного типа исходного материала, различного литологического состава вмещающих пород вызвала довольно широкий разброс значений ПОВ в пределах этой градации катагенеза. В интервале градации МК 1 отражательная способность витринита закономерно увеличивается с глубиной. Пиролитический параметр Тmax также соответствует начальному мезокатагенезу. Стратиграфически катагенетическая зона МК 1 приурочена к танопчинской и ах-ской (до глубины 2660 м) свитам нижнего мела.

В отличие от состава РОВ зоны протокатагенеза, здесь отмечено не только остаточное, но и переотложенное (аллохтонное) органическое вещество. Переотложенное РОВ имеет различную степень механической переработки, что вызвано перемещением не только исходного материала, но и уже сформировавшихся мацералов на разное расстояние. Появляется микстинит – тонкая смесь гумусовых органических остатков с минеральными зернами. Для крупных фрагментов фюзинита характерны ячеистая и звездчатая структуры. Последняя вызвана сплющиванием и разрушением стенок растительных клеток под динамической нагрузкой. В тонких углистых прослоях отложений танопчинской свиты отмечена микрополосчатая структура, вызванная чередованием процессов разложения и первичного окисления исходного растительного материала и, соответственно, различным мацеральным составом. Мацералы группы витринита представлены здесь преимущественно коллинитом, телинит с реликтами клеточного строения обнаружен в единственном образце.

Сравнивая полученные данные катагене-тических исследований с аналогичными по скважинам прилегающих площадей, отмечена удовлетворительная сходимость результатов. По результатам углепетрографических исследований, проведенных ранее на площа- дях Гыданского полуострова, считается, что граница прото- и мезокатагенеза (Rо=0,5%) проходит в интервале глубин 2200–2600 м в средних горизонтах неокома (Скоробогатов, Строганов, 2006) однако положение этой границы в исследуемой скважине значительно выше и гипсометрически, и стратиграфически. Расхождения в положении катагене-тических границ могут быть связаны с локальными тектоническими, термокатагене-тическими и литолого-фациальными условиями.

С глубины 2660 м до 3497 м по отражательной способности витринита установлена катагенетическая подстадия МК 2 (Ro>0,65%), которой соответствует бóльшая часть ахско-го разреза и почти вся ачимовская толща нижнего мела. В верхней части ахских отложений преобладает сингенетичное РОВ, вниз по разрезу увеличивается содержание пара-втохтонного и переотложенного ОВ, но сингенетичное остается доминирующим. Отмечается выборочная пиритизация РОВ, довольно часты фрагменты с остатками клеточного строения, представленные в подавляющем большинстве фюзинитом. В нижней части ахской свиты обнаружены линзы мик-стинита.

РОВ образцов подстадии мезокатагенеза МК 2 остаточное и переотложеннное (в т.ч. паравтохтонное), присутствует во всех изученных образцах. Кроме мацералов группы витринита (в подавляющем большинстве – коллинита) в образцах присутствуют семивитринит и мацералы группы инертинита (фюзинит, семифюзинит). Рассеянное органическое вещество находится в основном в аттритовом (тонкодисперсном) виде, размер фрагментов не превышает 50 мкм. Начиная с ачимовских отложений, доля переотложенного витринита преобладает. РОВ ачимов-ской толщи преобразовано до градаций МК 2– 3 . Таким образом, ачимовские отложения находятся в благоприятной для генерации нефти «нефтяном окне» и одновременно на верхней границе главной зоны газообразования (Ro=0,85%).

Стратиграфическая граница меловых и юрских отложений (3582 м) также приурочена к «нефтяному окну», что подтверждается и пиролитическими исследованиями. В то же время с границы мела и юры значения пиролитического параметра Tmax начинают нарастать быстрее, чем значения Ro. Данный факт описан в литературе (Лопатин, Емец, 1987) и объясняется тем, что корреляция между Ro и Tmax носит линейный характер в зоне от Ro = 0,5 до 1,5%.

Фрагментарное РОВ с визуально фиксируемыми углистыми включениями присутствует в верхней части малышевской свиты (J 2 ). Для отложений малышевской, леонтьевской и вымской свит средней юры характерна более высокая преобразованность РОВ, соответствующая градации МК 3 (Ro=0,84– 0,93%). В верхней части вымских отложений преобладает тонкодисперсное ОВ, иногда заполняющее трещины. Катагенез органического вещества надояхской свиты (нижняя юра), представлен одним образцом с Ro=1,15% (МК 3 ). По проведенным ранее исследованиям (Скоробогатов, Строганов, 2006), нижняя граница главной зоны нефте-образования (ГЗН) с Ro=1,3% в Гыданской НГО приходится на глинисто-кремнистую толщу верхней юры – среднего валанжина, что соответствует баженовскому горизонту. В Гыданской скважине 130, расположенной восточнее всех ранее изученных разрезов, РОВ баженовского горизонта (интервал 3582–3619 м) также преобразовано до градации МК 3 . Но нижняя граница ГЗН приходится на интервал 4973-4983 м с Ro=1,19–1,25% (верхняя часть зимней свиты, соответствующая синемюрскому ярус нижней юры).

Бóльшая часть отложений зимней свиты, объединяющей синемюрский и геттангский ярусы и изученной в интервале 4973–5777 м, находятся в катагенетической зоне МК 4 . Рассеянное ОВ зимней свиты в большинстве своем переотложенное, в значительной степени преобразовано, присутствует преимущественно в аттритовом виде. РОВ отмечено в аргиллитах, алевроаргиллитах, алевролитах, а также в тонких прослоях этих пород в песчаниках. Мацералы рассеянного органического вещества представлены преимущественно группами витринита и инертинита. Отражательная способность витринита исследована по 15 образцам.

На глубине более 5000 м витринит зимней свиты присутствует в составе прослоев и тонких выклинивающихся линз каменного угля толщиной 0,5–2 мм. Редко в образцах встречаются фрагменты растительных клеток с толщиной стенок 0,1–0,3 мкм. Практические всё РОВ механически и биохимически (коррозия, окисление, пиритизация) переработанное. Иногда механически переработанные фрагменты РОВ, особенно более крупные из них, вытянуты по наслоению, что является показателем вторичного перемещения уже единожды переотложенного углефицированного растительного материала. Одновременное нахождение в одном образце и окисленного, и пиритизированного РОВ может указывать как на различные источники сноса, так и на изменение геохимических условий при перемещении и переотложении фрагментов ОВ. Иногда тонкодисперсное РОВ заполняет трещины.

В верхней, прикровельной, части зимней свиты находится и глубинная граница существования нефтей, соответствующая Rо=1,34 (Лоджевская, 1990), ниже которой могут быть обнаружены только газы и газоконденсаты,

Несмотря на разброс значений ПОВ, связанный с разной степенью переработки и с неоднородностью исходного растительного материала, а также со значительной анизотропностью витринита на этой градации катагенеза, величина Ro рассеянного органического вещества зимней свиты с глубиной нарастает, не выходя, однако, за границы градации МК 4 . Прогнозируемый ранее в низах юрского разреза скважины очень высокий уровень катагенеза (Скоробогатов, Строганов, 2006), соответствующий окончанию мезокатагенеза – началу апокатагенеза (МК 5 – АК 1 ) в разрезе Гыданской скважины 130 не подтвердился.

Триасовые отложения вскрыты скважиной 130 в Гыданской нефтегазоносной области впервые. Катагенез РОВ пород витютинской свиты (рэтский ярус верхнего триаса) соответствует позднему мезокатагенезу – МК 5 . Мощность катагенетической зоны МК 5 наименьшая в разрезе, составляет 200 м и соответствует стратиграфической витютинской свите.

В витютинской свите на глубине 5604,34 м отмечен сингенетичный витринит в виде длинных лентообразных фрагментов. Более крупные фрагменты приурочены к аргиллитовым прослоям, в алевролите частицы

РОВ мельче, они чаще изометричные. В остальных образцах свиты преобладающие частицы РОВ очень мелкие (первые микрометры), различной формы и разной степени окатанности, хаотично разбросаны по всему аншлифу.

Стратиграфическая граница витютинской и варенгаяхинской свит верхнего триаса совпадает с катагенетической границей мезо- и апокатагенеза. Градация АК 1 включает ва-ренгаяхинские и пурские отложения и распространяется до забоя скважины (6126 м). Для отложений варенгаяхинской свиты характерны редкие мелкие фрагменты переотложенного РОВ. В мацеральном составе доминирует группа инертинита, витринита значительно меньше. Сохранившееся клеточное строение отдельных фрагментов фюзинита указывает на наличие АВПД, которое замедлило процесс преобразования мацералов.

Для верхней части разреза пурской свиты (до глубины 6 км) характерно переотложенное РОВ, мелкое, иногда в составе органоминеральной массы заполняющее трещины и каверны, редко отмечены сильно окисленные фрагменты фюзинита. Ниже 6 км в образцах появляется сингенетичное РОВ, представленное витринитом. Одновременно присутствует паравтохтонный витринит и незначительное количество переотложенных фрагментов.

По реконструкции катагенетической зональности исследуемой скважины (рис. 1) видно, что значения параметров Ro и Tmax до глубины 3500 м увеличиваются линейно (Лопатин, Емец, 1987), отражательная способность витринита нарастает с градиентом 0,03 Ro/100 м. Ниже, с границы мела и юры, градиенты изменения Ro и Tmax с глубиной начинают различаться (Беляева и др., 2008).

Смена на графике Ro-глубина в интервале 4500–4900 м линейной зависимости на экспоненциальную соответствует II скачку углефикации, который наступает, по Н.Б. Вас-соевичу, при Ro=1,15% (Вассоевич и др., 1976), по Э. Штаху – при Ro ~1,3% (Петрология углей, 1978). После этого скачка быстро возрастает отражательная способность витринита. На катагенетическом разрезе скважины такой перегиб зафиксирован при Ro=1,2%.

По сравнению с разрезами пробуренных на севере Западной Сибири Ен-Яхинской СГ-7, Тюменской СГ-6 и других глубоких скважин (Конторович и др, 2001; Беляева, 2005) ката-генетическая зональность в изучаемой скважине более растянута, количество РОВ в отложениях триаса значительно меньше. Данный фактор может указывать на бóльшую мощность осадочного чехла, чем в ранее изученных сверхглубоких скважинах.

В целом по результатам катагенетических исследований РОВ Гыданской скважины 130 сделаны следующие выводы:

-

– диапазон главной зоны нефтеобразова-ния (Ro=0,5–1,15%, катагенез МК 1 – МК 3 ), соответствует интервалу 1620–4850 м;

-

– нижняя граница существования нефтей («deadline» по нефти), фиксируемая, по разным данным, при Ro=1,3–1,4%, находится на глубине 5000–5100 м;

-

- начало главной зоны газообразования (Ro>0,85) приблизительно соответствует границе мела и юры.

Список литературы Катагенетическая характеристика органического вещества пород Гыданской параметрической скважины

- Беляева Г.Л. Закономерности изменения степени катагенеза ОВ пород больших глубин в связи с прогнозом нефтегазоносности (на примере глубоких и сверхглубоких скважин): автореф. дис. канд. геол.-мин. наук. Пермь, 2005. 19 с. EDN: ZNDAAD

- Беляева Г.Л., Галкин В.И., Карасева Т.В. Специфика изучения отражательной способности витринита на больших глубинах // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2008. №6. С.23 -26. EDN: JVLIUP

- Вассоевич Н.Б., Неручев С.Г., Лопатин Н.В. О шкале катагенеза в связи с нефтеобразованием// Горючие ископаемые: Проблемы геологии и геохимии нафтидов и битуминозных пород. М.: Наука, 1976. С. 47 -62.

- Конторович А.Э., Фомин А.Н., Дочкин Д.А. Глубинная зональность катагенеза органического вещества и перспективы нефтегазоносности глубокопогруженных толщ юры и триаса в северных районах Западно-Сибирского мегабассейна / Критерии оценки нефтегазоносности ниже про-мышленно освоенных глубин и определение приоритетных направлений геологоразведочных работ. Кн. 1. Пермь, 2001. С.41-56.

- Лоджевская М.И. Нефтегазоносность глубо-козалегающих горизонтов // Геология нефти и газа. 1990. № 7. С. 8-11.