Катагенез органического вещества и перспективы нефтегазоносности протерозойских, палеозойских и мезозойских отложений Лено-Анабарского междуречья

Автор: Фомин А.Н., Меленевский В.Н.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 6, 2023 года.

Бесплатный доступ

При оценке перспектив нефтегазоносности катагенез органического вещества является одним из важнейших критериев, поэтому он интенсивно изучается во всех осадочных бассейнах, представляющих интерес для поисков залежей нефти и газа. В Лено-Анабарском междуречье подобные исследования выполнены в небольшом объеме и для оценки уровня зрелости органического вещества использовались преимущественно пиролитические данные, реже углепетрографические. В настоящей статье авторы использовали собственные данные по отражательной способности мацералов органического вещества (витринита, псевдовитринита, битуминита и сорбомикстинита), а также его пиролитические характеристики протерозойских и фанерозойских отложений, которые позволяют существенно дополнить сделанные ранее заключения. Материалом для исследования послужил керн глубоких скважин, а также образцы из обнажений. В протерозое уровень зрелости органического вещества изменяется в пределах градаций МК32-АК3 (обозначения по А.Э. Конторовичу), в кембрии, ордовике и девоне - от начального мезокатагенеза (МК11) до глубокого апокатагенеза (АК3), а в карбоне и перми - от МК12 до АК3. В триасе катагенез достиг градации МК2, в юре - МК11-МК12, в мелу - ПК3-МК11. Перспективы нефтегазоносности могут быть связаны с отдельными палеозойскими и мезозойскими толщами с умеренным уровнем зрелости органического вещества

Лено-анабарское междуречье, катагенез органического вещества протерозойских и фанерозойских отложений, перспективы нефтегазоносности

Короткий адрес: https://sciup.org/14131651

IDR: 14131651 | УДК: 552.16:553.98 | DOI: 10.47148/0016-7894-2023-6-31-39

Текст научной статьи Катагенез органического вещества и перспективы нефтегазоносности протерозойских, палеозойских и мезозойских отложений Лено-Анабарского междуречья

При оценке перспектив нефтегазоносности осадочных бассейнов катагенез ОВ является одним из важнейших критериев. В Лено-Анабарском междуречье подобные исследования выполнены в небольшом объеме и для оценки уровня зрелости ОВ использовались преимущественно пиролитические данные [1-9], реже углепетрографические (отражательная способность витринита) 1-3 и постседиментационные изменения песчаных пород [10]. Тем не менее еще в 1981 г. под руководством А.Э. Конто-ровича с учетом закономерностей катагенеза ОВ, палеотектонических и палеотемпературных реконструкций, имеющихся в то время материалов по элементному составу керогена и показателю преломления витринита для рассматриваемой территории построены региональные схемы катагенеза ОВ по некоторым стратиграфическим горизонтам мезозоя, палеозоя и венда [11]. В настоящей статье авторы использовали собственные данные по отражательной способности мацералов (140 замеров), а также пиролитические характеристики (104 анализа) ОВ протерозойских и фанерозойских отложений, которые позволяют существенно дополнить сделанные ранее заключения. Материалом для исследования послужил керн глубоких скважин, а также образцы из обнажений (рис. 1).

Методика исследований

В настоящее время наиболее точными методами диагностики катагенеза ОВ признаны углепетрографические, главным образом отражательная способность витринита ( R 0 vt). В морских и древних (додевонских) отложениях, где он отсутствует, определение уровня зрелости ОВ проводилось по альгиниту ( R 0 alg) — мацералу аквагенного ОВ, внешне похожему на витринит, но относящемуся к водорослям. При отсутствии его в породах использовалась отражательная способность битуминита ( R 0 БТ) и сорбомикстинита ( R 0 СМ). При этом учитывалось, что в мезокатагенезе R 0 этих мацералов отстает от аналогичных значений витринита. И поскольку по этим компонентам нет утвержденных шкал катагенеза, а показатели их отражения пересчитываются

-

1 Комплексный анализ критериев нефтегазоносности с целью выделения основных направлений и объектов нефтепоисковых работ в Ана-баро-Ленском прогибе: геологический отчет / В.Б. Арчегов, С.В. Головин, В.Н. Зинченко и др. – Л. : Фонды ВНИГРИ, 1982. – 561 с.

2 Комплексные геолого-геофизические работы в области сочленения Лено-Тунгуской НГП и Лаптевской НГО: геологический отчет / С.В. Прокопцева, В.И. Савченко, А.К. Цехмейстрюк и др. - Геленджик : ФГУП «Южморгеология», 2014.

3 Уточнение модели строения осадочных бассейнов Лаптевоморского шельфа и зоны их сочленения со структурами Сибирской платформы: геологический отчет / Е.А. Васильева, В.А. Понина, О.Н. Кот и др. -Геленджик : Фонды ФГУП «Южморгеология, 2015. – 526 с.

на отражательную способность витринита, то оценка уровня зрелости по этим трем мацералам может быть только ориентировочной. Причем в древних толщах обычно отсутствуют крупные фрагменты водорослей и приходится ориентироваться на битуминит. Но в мезокатагенезе у него отмечается значительный разброс показателей отражения (возможно, из-за присутствия битуминитов разных этапов генерации и преобразованности) и невозможно надежно установить уровень зрелости ОВ, а в апокатагенезе эти различия постепенно нивелируются. Замеры отражательной способности проводились на микроскопе-спектрофотометре МСФП-2 при длине волны 546 нм в иммерсионной ( R 0 ) среде. Изучались полированные пришлифовки образцов пород без дробления и последующего обогащения их в сильных кислотах. Действие последних, как известно, приводит к изменению оптических характеристик ОВ. Ниже приведены углепетрографические и пиролитические данные, полученные в ИНГГ СО РАН, по уровню зрелости ОВ протерозойских и фа-нерозойских толщ рассматриваемого района, при этом учитывались также материалы других организаций. Ограниченный объем аналитического материала не позволяет построить схемы катагенеза по рассматриваемым ниже комплексам пород.

Результаты исследований

Протерозойские отложения. Органическое вещество этих толщ было исследовано в скважинах Бурская-3410, Усть-Оленекская-2370 и Хастах-ская-930. В последней из интервала 2911–2928 м (верхний рифей , хайпахская свита) определен показатель отражения битуминита ( R 0 БТ = 1,75– 2,15 %), свидетельствующий о преобразованности ОВ конца мезокатагенеза — начала апокатагенеза (градации МК 32 -АК 1 ). Но, судя по пиролитическому параметру Т мах (440–448 °С), ОВ здесь изменено слабее и эти толщи еще не вышли из главной зоны нефтеобразования. Подобные данные получены и другими исследователями [8, 9]. Хотя пиролитические материалы С.В. Фролова с соавторами [5] свидетельствуют, что эти толщи находятся уже в нижней зоне газообразования, т. е. они подтверждают данные авторов статьи по R 0БТ. Возможные причины подобных противоречий в отношении уровня зрелости ОВ, полученного углепетрографическими и пиролитическими методами, рассмотрены далее. Ниже по разрезу (до глубины 3362 м) в породах этого возраста были обнаружены ярко анизотропные графитизированные частицы неясной генетической природы с R 0 = 7–14 %. Такие высокие значения характерны для ОВ, прошедшего этапы метагенеза и метаморфизма. Поскольку показатель отражения битуминита существенно ниже, по-видимому, эти частицы являются переотложенными. В скв. Усть-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1. Схема расположения изученных скважин и обнажений в Лено-Анабарском междуречье

Fig. 1. Location map of studied wells and outcrops in Lena-Anabarsky interfluve

Оленекская-2370, в глинистых породах верхнего рифея были встречены только ярко анизотропные графитизированные частицы неясной генетической природы с R 0 = 7,1 %. Однако по имеющемуся ограниченному материалу трудно судить об их син-генетичности вмещающим толщам.

В аргиллитах верхнего рифея (интервал 2249– 3191 м) в керне скв. Бурская-3410 фиксируется значительный разброс отражательной способности альгинита и битуминита, что не позволяет однозначно судить о степени преобразованности этих отложений. Причем здесь не отмечается обычно закономерного роста этого показателя с глубиной. Так, в интервале 2249–2358 м (куладинская свита) R0 альгинита (R 0alg = 1,9-2,15 %) и битуминита (R 0БТ = =1,9–2,39 %) отвечает концу градации МК32 - началу АК1. Ниже по разрезу (2558–2756 м, куладинская и хастахская свиты) R0 битуминита (R0БТ = 1–1,15 %) соответствует концу градации МК2. О слабом уровне зрелости этих отложений свидетельствуют пиролитические данные (Тmax = 437-447 °C). Аналогичные результаты по пиролизу приведены в статье М.В. Дахновой с соавторами [3]. Микроскопические исследования показывают, что в рассмотренных горизонтах разреза присутствуют ярко анизотропные графитизированные частицы (R0 = 10-11 %), которые, вероятнее всего, являются переотложенными. В нижележащих толщах верхнего рифея (хайпах-ская и тукуланская свиты), на глубинах 3002–3191 м, встречены сильно анизотропные частицы битуми-нита с R0 = 5,6-6 %, свидетельствующей о преобра- зованности ОВ до стадии глубокого апокатагенеза (градации АК4-5). Противоречивые результаты по диагностике уровня зрелости этих отложений углепетрографическими методами, возможно, связаны с тем, что замеры сделаны по битуминитам разной генерации, прошедшим различные этапы катагенеза. Следует отметить, что не всегда однозначные заключения о преобразованности ОВ можно сделать и по пиролитическим данным. Так, Тmax на глубинах 3184–3191 м изменяется в интервале 392–470 °C, что может свидетельствовать как о незрелом, так и перезрелом ОВ, т. е. находящемся за пределами главной зоны нефтеобразования. Возможные причины такого явления рассмотрены ниже.

Венд. В скважинах Усть-Оленекская-2370 и Хастахская-930 встречены только ярко анизотропные графитизированные частицы неясной генетической природы с R 0 = 7,1–10 %. Такие высокие значения характерны для ОВ, прошедшего этапы метагенеза и, возможно, уже метаморфизма. Но по имеющемуся ограниченному материалу трудно судить об их сингенетичности вмещающим толщам. В скв. Дьяпальская-1 обнаружены высокопреобразо-ванные фрагменты битуминита с R 0 = 7,25 %, характерным для этапа метагенеза. Иной вывод можно сделать по пиролитическим данным, полученным в ИНГГ СО РАН и П.Н. Соболевым с соавторами [8], ОВ в скважинах Дьяпальская-1 и Бурская-3410 находится в главной зоне нефтеобразования, а в Усть-Оленекской достигло конца мезокатагенеза — начала апокатагенеза.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Палеозойские отложения. Кембрий . В скв. Хас-тахская-930, на глубине 1940 м (средний кембрий), R 0 битуминита ( R 0БТ = 0,7 %) свидетельствует об уровне зрелости ОВ начала градации МК1 2 . В нерасчлененных отложениях среднего – верхнего кембрия в скв. Дьяпальская-1 (глубина 1942 м) этот параметр ( R 0 БТ = 1,71 %) отвечает середине МК3 2 . Примерно с той же интенсивностью изменено ОВ огоньерской свиты верхнего кембрия в обнажениях около пос. Чекуровка на левом берегу р. Лена. Здесь, судя по R 0 битуминита ( R 0 БТ = 1,22–1,92 %), ОВ достигло конца мезокатагенеза (градации МК3 1-2 ). Следует отметить, что в изученных толщах кембрия присутствуют также высокопреобразованные ярко анизотропные частицы неясной генетической природы с R 0 = 4,7-6,21 %, которые являются переотложенными.

В породах среднего ордовика (курпахская свита) скв. Усть-Оленекская-2370 (глубина 3081 м) R 0 битуминита ( R 0БТ = 2,7 %) свидетельствует об уровне зрелости ОВ градации АК2. С этим согласуются пиролитические данные ( Т мах = 552 °С). Подобные сведения приведены и в статье Д.С. Лежнина с соавторами [9]. Очень сильный катагенез ОВ установлен в обнажениях верхнего девона на о-ве Столб, в устье р. Лена. Здесь, судя по R 0 витринита ( R 0 vt = 6,217,6 %) и сорбомикстинита ( R 0 СМ = 4,7 %), ОВ достигло конца апокатагенеза (градации АК4-5) и, возможно, уже начала метагенеза. Высокая преобразованность ОВ подтверждается яркой анизотропией растительных остатков.

Катагенез органического вещества карбона изучен в береговых обнажениях устья р. Лена. Высокий уровень зрелости ОВ установлен в тиксинской свите нижнего карбона, где R 0 витринита ( R 0 vt = 3,74,34 %) свидетельствует о середине градации АК3. Здесь на растительных остатках наблюдается яркая анизотропия, характерная для апокатагенеза. Судя по R 0 битуминита ( R 0БТ = 2,97-3,96 %) и сорбомик-стинита ( R 0 СМ = 3,32–5,2 %), аналогичный уровень зрелости отмечается в нижнекаменноугольных породах крестяхской, атырдахской и бастахской свит. Примерно с той же интенсивностью изменено ОВ ( R 0 vt = 3,7-4,18 %) верхнего карбона (тугасирская свита). В нерасчлененных толщах пермокарбона (верхоянская - хараулахская свиты) катагенез несколько слабее и не превышает начала – середины градации АК 2 ( R 0 vt = 2,45-2,9 %).

Пермь. В этих толщах уровень зрелости ОВ изменяется в широком диапазоне шкалы катагенеза — от начала градации МК12 до начала АК2. Наиболее преобразовано ОВ в тустахской свите нижней перми в скв. Усть-Оленекская-2370. Здесь в интервале 2754-2607 м R0 витринита (R0vt = 2,73-2,6 %) отвечает началу градации АК2. Вверх по разрезу свиты (2275-1767 м) катагенез постепенно снижается до АК1 и затем МК32 (R “^ = 2,41-1,98 %). Далее в этом направлении продолжается понижение уровня зрелости ОВ, который в верхнекожевниковской свите верхней перми (1120-1134 м) отвечает града ции МК2 (R 0vt = 1,01-1,09 %). Заметно слабее преобразовано ОВ этой свиты в обнажениях хр. Прончи-щева (бассейн р. Песчаная), где R0 витринита (R 0vt = = 0,71–0,73 %) свидетельствует о середине градации МК12. Углепетрографическим данным по уровню зрелости ОВ пермских отложений не противоречат пиролитические материалы, полученные ИНГГ СО РАН и другими организациями [4, 9].

Самый низкий уровень зрелости ОВ зафиксирован в джаргалахской свите нижней перми в скв. Хас-тахская-930 (1410-1200 м), где R ovt (0,66-0,64 %) отвечает концу градации МК1 1 - началу МК1 2 . Более высокая преобразованность ОВ этих отложений отмечается в скв. Чарчыкская-1 (1786 м) и соответствует середине МК2 ( R 0 vt = 0,94-0,97 %). Вверх по разрезу джаргалахской свиты (1653–1505 м) степень катагенеза уменьшается и отвечает концу МК 1 2 ( R ол = 0,84-0,8 %). В вышележащих толщах бурской свиты средней перми (1335-1270 м) уровень зрелости еще ниже — середина этой градации ( R 0 vt = 0,76-0,75 %). В одновозрастных отложениях скв. Говоровская-1 (1678-1800 м) ОВ преобразовано сильнее и достигло конца градации МК 3 1 ( R ол = =1,42-1,45 %). Близкий уровень зрелости ОВ пермских отложений Лено-Анабарского прогиба отмечают и П.Н. Соболев с соавторами [8].

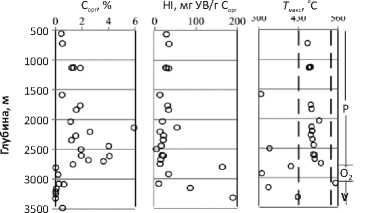

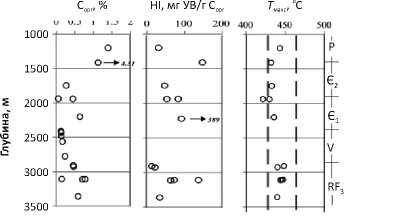

Неоднозначные данные об уровне зрелости ОВ протерозойских и палеозойских толщ получены авторами по пиролизу. Этот метод в варианте Рок-Эвал стал широко распространенным в геохимических исследованиях при диагностике нефтематеринских пород и оценке их генерационного потенциала. Возможности рассеянного ОВ генерировать УВ определяются следующими характеристиками: содержанием органического углерода (Сорг) в породах; типом ОВ (его качеством), т. е. числом алифатических группировок в структуре керогена; степенью катагенеза. Известно, что объем прогенерированных УВ зависит от уровня зрелости ОВ, которая обычно определяется по R 0 витринита ( R 0 vt). Другим параметром, по которому оценивается преобразованность ОВ, является химический состав керогена, а именно концентрация в нем углерода (С) и водорода (Н), которые закономерно изменяются — содержание первого возрастает, а второго уменьшается за счет выхода из керогена УВ в процессе катагенеза, что приводит к уменьшению атомного отношения (Н/С)ат. Температура максимальной скорости выделения УВ при пиролизе ОВ при нагреве образца с постоянной скоростью в инертной атмосфере ( Т мах) служит в качестве «пиролитического» параметра уровня зрелости. Увеличение степени катагенеза приводит к сокращению в составе керогена алифатических группировок, а следовательно, и содержания водорода — при этом значение водородного индекса HI (остаточный генерационный потенциал) уменьшается, а температура Т мах возрастает. На рис. 2 по Т мах ориентировочно приведено положение главной зоны нефтеобразования в разрезе изученных сква-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 2. Пиролитические характеристики органического вещества (Сорг, HI, T max) протерозойских и палеозойских отложений Лено-Анабарского междуречья

Fig. 2. Pyrolysis characteristics of Organic Matter (Corg, HI, T max) in Proterozoic and Palaeozoic formations of Lena-Anabarsky interfluve

Скв. Бурская-3410

HI, мг УВ/г С орг 0 100 200 300

о макс ,

400 450 500

С орг , %

0 0,5 1 1,5

£

Скв. Говоровская-1 HI, мг УВ/г С орг

re

Скв. Дьяпальская-1

HI, мг УВ/г С орг

о макс ,

0 100 200 300 420 430 440 450 460

о макс ,

С орг , %

0 1 2 3

Скв. Чарчыкская-1

HI, мг УВ/г С орг

Скв. Усть-Оленекская-237

Скв. Хастахская-930

1 — ориентировочное положение главной зоны нефтеобразования в разрезе изученных скважин

1 — approximate position of the main oil generation zone in the studied well columns жин. Из представленных пиролитических данных вытекает несколько неожиданный вывод — во всем изученном интервале (от рифея до юры) ОВ находится преимущественно (за исключением скважин Чарчыкская-1 и Усть-Оленекская-2370) в главной зоне нефтеобразования. Такое несистематическое изменение уровня зрелости с глубиной находится в противоречии с одним из основных положений теории нафтидогенеза — глубинной зональности катагенеза, согласно которому непрерывное погружение осадков сопровождается возрастанием степени зрелости ОВ в связи с повышением температуры и давления — основных факторов катагенеза. Так, в отложениях ордовика в скв. Усть-Оленекская-2370 пиролитический параметр Тмах, характеризующий уровень зрелости ОВ, с глубиной изменяется следующим образом: 2925 м — Тмах = 307 °С; 3089 м —

552 °С; 3160 м — 329 °С. Такие случаи наблюдаются и в других скважинах. Исключение из закономерного роста Т мах с глубиной возможно при катагене-тическом перерыве вследствие размыва осадочных отложений. В этом случае фиксируется скачок роста значений параметра Т мах с глубиной, но не его снижение. Влияние интрузий также может приводить к локальному повышению степени зрелости в отдельных интервалах разреза.

При изучении катагенеза ОВ палеозойского и более древнего возраста проявляется осложняющий фактор, свойственный пиролитическому методу, который до сих пор не получил достаточно полного освещения в литературе. Из анализа имеющихся данных установлено, что начиная с градации АК3 ( R 0П > 3,5 %) содержание водорода в керогене сокра-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS щается настолько, что количество выделяющихся УВ при его крекинге становится меньше чувствительности пиролитического метода. Органическое вещество в апокатагенезе становится «пиролитически прозрачным», и пик S2 не фиксируется. Тогда источником пиролитических УВ могут быть биту-моиды. Они способны образовываться на этапах охлаждения осадочного бассейна (за счет «высадки» миграционных битумоидов, которая происходила на стадии подъема бассейна или размыва вышележащих толщ).

Наблюдаемые вариации пиролитических данных (температура максимального выхода УВ Т мах, значение водородного индекса HI) не позволяют однозначно судить об уровне зрелости ОВ протерозойских и палеозойских толщ. Хотя в большинстве изученных проб значения Т мах отвечают главной зоне нефтеобразования (430–460 °С), здесь в одной и той же скважине и близко по разрезу (пример по скв. Усть-Оленекская-2370 показан выше) отмечаются значения этого параметра < 400 и > 500 °С, т. е. отвечающие как незрелому ОВ, так и сильно преобразованному. Разброс значений наблюдается и по водородному индексу HI. В большинстве проб этот параметр < 50 мг УВ/г Сорг (при вариациях от 10 до 300 мг УВ/г Сорг). Хотя с глубиной, по мере роста катагенеза и истощения генерационного потенциала, он должен снижаться. Однако в изученных авторами статьи скважинах это наблюдается не всегда (см. рис. 2). Попробуем предположить возможные причины такого явления.

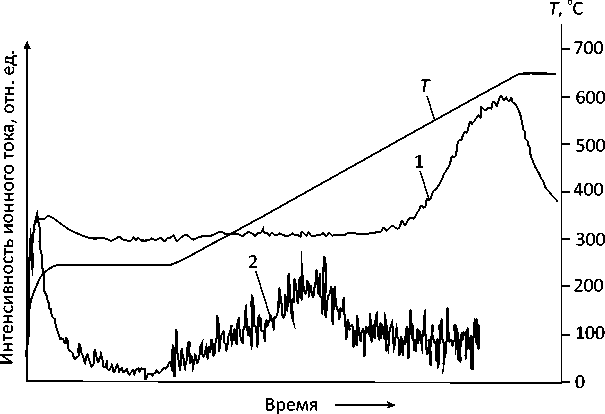

На рис. 3 (линия 1) показана пирограмма образца, в котором сигнал от УВ начиная с ~ 350 °С повышается одновременно с ростом температуры анализа. Но при 650 °С возникает изотермическая ступень, в результате чего скорость выделения УВ начинает уменьшаться и полученное таким образом значение Т мах является минимальным. Для большей части образцов не представлялось возможным определить значение Т мах, поскольку полезный сигнал на пирограммах не превышал аналитического предела обнаружения УВ. Для ряда образцов предполагается наличие твердых битумоидов, так как Т мах для них находится в интервале разложения смолистых компонентов — 300–350 °С (см. рис. 3, линия 2). Для установления природы этих битумои-дов требуются дополнительные исследования. Не исключено, что они могли образоваться в ходе про-боотбора или пробоподготовки, поскольку концентрация УВ в них не превышает 0,005 %.

Таким образом, по пиролитическим данным получены не совсем однозначные выводы о катагенезе ОВ изученных отложений. Возможно, это объясняется их сложной палеотектонической и па-леотермической предысторией. Необходимо также отметить и недостаток в методологическом подходе при определении зрелости ОВ в таких сложных древних толщах. К сожалению, приходится констатировать, что химически (или механически) разделить смесь высокопреобразованного ОВ (матрица)

и наложенного битумоида в количестве 0,1–0,01 n % имеющимися методами в настоящее время не представляется возможным. Выходом из этого является элементный анализ нерастворимого ОВ (керогена) образца, так как небольшим вкладом от битумоида можно пренебречь.

Мезозойские отложения. Триас . Уровень зрелости ОВ этих толщ установлен только в обнажениях Оленекского залива, о-ва Котельный и в скв. Говоровская-1. В последней R 0 витринита свидетельствует о том, что в ыстанахской и чекановской свитах нижнего триаса (1461-1596 м) ОВ преобразовано до начала градации МК 2 ( R °vt = 0,9-0,95 %). В одновозрастных породах из обнажений Оленек-ского залива ОВ достигло середины – конца МК2 ( R 0 vt = 0,99-1,12 %). Аналогичные данные по этому району приводят и другие исследователи [8, 9]. Несколько ниже уровень зрелости ОВ в станционной свите среднего триаса на о-ве Котельный (середина МК 1 2 - начало МК 2 , R ол = 0,6-0,87 %). Юра. В нижнеюрских породах кыринской свиты скв. Го-воровская-1 (1350-1450 м) R 0 витринита ( R ой = 0,730,83 %) соответствует середине - концу градации МК 1 2 . Вверх по разрезу степень катагенеза ОВ снижается и в келимярской свите средней юры (1136– 1176 м) отвечает концу МК 1 1 ( R ол = 0,62 %). Близкий уровень зрелости ОВ ( R 0 vt = 0,59-0,61 %) отмечается в одновозрастных породах из обнажений Оленек-ского залива (чекуровская и келимярская свиты) и р. Оленек. В верхней юре скв. Говоровская-1 (984 м) ОВ преобразовано до середины градации МК 1 1 ( R ой = = 0,57 %). Аналогичный катагенез ОВ зафиксирован в среднеюрских отложениях из обнажений р. Чайдах-Юрях хр. Прончищева ( R ол = 0,57-0,6 %). Мел. В кигиляхской и буолкалахской свитах нижнего мела (обнажения Оленекского залива) ОВ слабо преобразовано и не превышает конца градации ПК3 ( R 0 vt = 0,49-0,5 %). Подобный уровень зрелости ОВ установлен в угольном пласте этого же возраста (салгинская свита) на р. Оленек. Середина МК 1 1 ( R 0П = 0,57 %) зафиксирована в обнажениях хр. Прончищева (р. Чайдах-Юрях). Близкая степень катагенеза ОВ отмечается в одновозрастных толщах о-ва Котельный (конец МК 1 1 , R ол = 0,62 %). По данным других исследователей, уровень зрелости ОВ юрско-неокомского комплекса на материковом обрамлении изменяется в соответствии с глубиной их залегания — от градации ПК3 до МК2 1-3 [8, 9].

Заключение

Перспективы нефтегазоносности. В данной статье авторы статьи учитывали только катагенез ОВ, т. е. были ли в рассмотренных отложениях реализованы термобарические условия, обеспечившие генерацию УВ и сохранность их залежей. Для оценки уровня зрелости были использованы данные по отражательной способности мацералов ОВ, в меньшей мере — его пиролитические характеристики. В связи в высокой степенью преобразованности (градации МК3 2 –АК3) протерозойских толщ, в них

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 3. Типичные пирограммы изученных образцов

Fig. 3. Typical pyrograms of the studied samples

1 — высокопреобразованное ОВ; 2 — предположительно твердый битумоид; Т — температурная программа анализа, °С

1 — OM having high transformation degree; 2 — assumed solid bitumoid; Т — temperature profile of the analysis, °С

практически исключается возможность сохранения нефтяных скоплений, хотя небольшие газовые могли сохраниться. В палеозое уровень зрелости ОВ изменяется от начального мезокатагенеза (МК1 1 ) до глубокого апокатагенеза (АК3). В главной зоне нефтеобразования находятся отложения среднего кембрия в скв. Хастахская-930 (градация МК1 2 ), а также пермские породы (градации МК1 1 –МК2) в скважинах Усть-Оленекская-2370, Хастахская-930 и Чарчыкская-1. В этих толщах по термобарическим условиям могли сохраниться нефтяные и газовые залежи. В отложениях с уровнем зрелости ОВ конца мезокатагенеза - начала апокатагенеза (градации МК3 1 –АК1), которые уже вышли из главной зоны нефтеобразования и находятся в глубинной зоне газообразования, могли сохраниться скопления сухого и конденсатного газа. Органическое вещество такого уровня зрелости было встречено в кембрийских (скв. Дьяпальская-1, обнажения по р. Чекуров-ка), нижнепермских (скв. Усть-Оленекская-2370) и среднепермских (скв. Говоровская-1) отложениях. В толщах с преобразованностью ОВ градаций АК2-3 и выше практически полностью исключается возможность нахождения сингенетичных залежей УВ. В рассматриваемом районе эти отложения преобладают.

Содержание Сорг в большинстве изученных образцов превышает 0,5 % (см. рис. 2), что позволяет отнести их к «хорошим» нефтематеринским породам. Вполне вероятно, что в палеозойских отложениях Лено-Анабарского междуречья существовали все предпосылки для формирования нефтегазопроизводящих толщ с высоким генерационным потенциалом. Уровень катагенеза ОВ в них был вполне достаточным для реализации главных фаз нефте-и газообразования. Следовательно, при умерен- ном катагенезе ОВ в них проходили интенсивные процессы нафтидогенеза, о чем свидетельствуют находки битумопроявлений. Однако современная преобразованность этих толщ не позволяет оценивать их высоко. На значительной части рассматриваемой территории палеозойские отложения претерпели существенные термобарические изменения, малоблагоприятные для сохранения крупных сингенетичных залежей УВ. Из-за высокого уровня зрелости остаточный нефтегазогенерационный потенциал ОВ практически исчерпан (HI в основном < 50 мг УВ/г Сорг) и только в отложениях, претерпевших катагенез до градации МК2, оно способно еще генерировать нефтяные УВ. Однако ожидать открытия крупных залежей нефти в осадочных комплексах палеозоя с более преобразованным ОВ маловероятно. Нельзя исключать обнаружение в дальнейшем осадочных толщ с умеренным катагенезом ОВ, в которых палеотермобарические условия недр не приводили к полной деструкции скоплений УВ.

Осадочные отложения триаса и юры еще не вышли из главной зоны нефтеобразования (градации МК1 1 –МК2) и могли бы представлять интерес для поисков залежей УВ. Нижнемеловые отложения достигли конца протокатагенеза - начала мезокатагенеза (градации ПК3–МК1 1 ) и находятся в верхней зоне газообразования. Но преимущественно террагенный (гумусовый) состав ОВ мезозойских толщ малоблагоприятен для генерации нефтяных УВ, хотя не исключена возможность образования газообразных. Но эти теоретические предпосылки перспектив нефтегазоносности рассматриваемых толщ пока не подтвердились результатами геологоразведочных работ.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Имеются и другие мнения на оценку перспектив нефтегазоносности Лено-Анабарского междуречья. Опираясь на геолого-геофизические и пиролитические материалы [1–9], исследователи дают более высокий прогноз нефтегазоносности рассматриваемой территории. В частности, ими отмечается, что диапазон перспективных отложений здесь достаточно широк, но нефтегазоносность связывают преимущественно с двумя комплексами — рифей-венд-нижнепалеозойским и верхнепалео-зой-мезозойским. В пользу этого свидетельствуют прямые признаки нефте- и битумопроявлений, встреченные в отложениях венда, кембрия, перми и мезозоя.

Список литературы Катагенез органического вещества и перспективы нефтегазоносности протерозойских, палеозойских и мезозойских отложений Лено-Анабарского междуречья

- Ким Б.И., Яшин Д.С., Евдокимова Н.К. Углеводородный потенциал отложений осадочного чехла шельфов Восточно-Арктических морей России (Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского) // Геология нефти и газа. – 2008. – № 2. – С. 4–13.

- Ким Б.И., Евдокимова Н.К. Геология и нефтегазоносность Лаптевоморского замыкания Евразийского бассейна // Геология нефти и газа. – 2010. – № 2. – С. 3–10.

- Дахнова М.В., Жеглова Т.П., Можегова С.В. Генерационные характеристики ОВ и распределение биомаркеров в битумоидах нефтематеринских пород рифея, венда и кембрия Сибирской платформы // Геология и геофизика. – 2014. – Т. 55. – № 5–6. – С. 953–961.

- Бакай Е.А., Смирнова М.Е., Коробова Н.И., Надежкин Д.В. Литолого-геохимическая характеристика пермского нефтегазоносного комплекса Лено-Анабарского прогиба (на примере скважины Усть-Оленекская-2370) // Вестник Московского университета. Серия 4. Геология. – 2016. – № 1. – С. 71–81. DOI: 10.33623/0579-9406-2016-1-71-81.

- Фролов С.В., Коробова Н.И., Бакай Е.А., Курдина Н.С. Углеводородные системы и перспективы нефтегазоносности Анабаро-Ленского прогиба // Георесурсы. – 2017. − Спецвыпуск. – Ч. 2. – С. 173–185. DOI: 10.18599/grs.19.18.

- Ульмасвай Ф.С., Еремин Н.А., Шабалин Н.А., Сидоренко Св.А. Нефтегазовый потенциал Анабаро-Ленского прогиба // Neftegaz.RU. – 2017. – № 1. – С. 46–52.

- Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А., Шабалин Н.А. Углеводородный потенциал Арктической зоны Сибирской платформы // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2018. – № 1. – С. 4–10.

- Соболев П.Н., Лежнин Д.С., Панарин И.А. и др. Геохимические критерии нефтегазоносности рифей-палеозойских отложений Лено-Анабарского регионального прогиба и сопредельных территорий // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2019. – № 8. – С. 62–74. DOI: 10.30713/2413-5011-2019-8(332)-62-74.

- Лежнин Д.С., Афанасенков А.П., Соболев П.Н., Найденов Л.Ф. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности рифей-палеозойских отложений Хатангско-Ленского междуречья // Геология нефти и газа. – 2021. – № 4. – С. 7–28. DOI: 10.31087/0016-7894-2021-4-7-28.

- Япаскурт О.В. Катагенез и метагенез отложений палеозоя и мезозоя в геологической истории Северного и Западного Верхоянья // Вестник Московского университета. Серия 4. Геология. – 1980. – № 4. – С. 15-24.

- Геология нефти и газа Сибирской платформы // Под ред. А.Э. Конторовича, В.С. Суркова, А.А. Трофимука. – М.: Недра, 1981. – 552 с.