Категория абстрактности и политический дискурс

Автор: Дектерев Сергей Борисович

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено анализу актуализации логического приема абстрагирования на лексико-семантическом материале политического дискурса. Основной целью исследования является изучение закономерностей функционирования и роли абстрактной лексики в политическом дискурсе.

Абстрагирование, абстрактность, дискурс, корпус

Короткий адрес: https://sciup.org/146121984

IDR: 146121984 | УДК: 81`42

Текст научной статьи Категория абстрактности и политический дискурс

Настоящее исследование посвящено анализу категории абстрактности в контексте политического дискурса. Целью предпринятого исследования является изучение общих и частных вопросов функционирования абстрактной лексики на примере политического дискурса, что связано с ее огромным манипулятивным потенциалом в силу неопределенности и обширности значения. Научная новизна исследования видится прежде всего в том, что политический дискурс становится возможным рассмотреть с точки зрения общеязыковых универсалий, таких, например, как категория абстрактности, а также выявить качественную и количественную взаимосвязь абстрактной лексики политического дискурса с событиями экстралинг-вистического характера. Актуальность предпринятого анализа обусловлена открывающимися возможностями последующего теоретического обобщения методологии изучения вопросов репрезентации понятийных категорий в языке. Научная значимость исследования определяется попыткой анализа диалектики взаимодействия языковых категорий абстрактности и конкретности в пространстве, не ограниченном исключительно сферой существительного: факт наличия общих путей и способов актуализации абстрактности в языке позволяет рассмотреть данное явление на примере различных частей речи, например, прилагательных и глаголов. Практическая значимость состоит в возможности использования материала и полученных результатов для анализа индивидуализации развития дискурсивной компетенции и использовать ее в качестве диагностического средства при определении уровня развития языковой личности как адресанта-политика, так и адресата-обывателя. В основу анализа абстрактной лексики политического дискурса положены данные Национального корпуса русского языка по теме «Политика и общественная жизнь» за период с 2000 года по настоящее время.

Согласно широко распространенной точке зрения, политический дискурс – это набор жанров, ограниченный определенной социальной сферой деятельности [12, с. 23]. Таким образом, политический дискурс сопровождает политический акт в политических обстоятельствах.

На протяжении истории изучения политического дискурса соответствующие лексические единицы изучались под разным углом. В политическом дискурсе последних лет наблюдается существенное расширение лексико-семантической сферы за счет не задействованных ранее лексем, связанных с культурно-историческими, психологическими и нравственно-этическими категориями; наблюдается тематическое многообразие: гражданские категории уживаются с личностными, частными, адресными [11, с. 87–91].

При лексико-семантическом анализе политического дискурса необходимо отметить, что это один из немногих разновидностей дискурса, не стремящихся к расширению терминологического корпуса, напротив, в диахроническом срезе в нем постоянно наблюдается явление детерминологизации политического подъязыка [9, с. 31]. Эта особенность политического дискурса позволяет рассмотреть его с точки зрения общеязыковых универсалий, таких, например, как категория абстрактности.

Собственно, языковая (номинативная) абстрактность, наряду с категориальной абстрактностью, являются частью более общего явления – понятийной абстрактности [1, с. 14], в основе которой лежит логический прием абстрагирования, понимаемый как способность мышления к отвлечению от ряда свойств и отношений изучаемого явления с одновременным выделением интересующих нас свойств и отношений [2, с. 395].

Как результат мыслительного процесса абстрагирования абстрактность находит свое выражение в абстрактных свойствах объектов познания. Различают объекты абстрактные (понятия о числе, классе, состоянии, качестве и отношении) и конкретные (лица, события, эмпирические предметы). Это деление условно и носит относительный характер. В лингвистике разграничение терминов абстрактность и конкретность включает три аспекта: 1) приравнивание общего значения абстрактности, а частного – конкретности, что соответствует философскому пониманию общего как абстрактного, а частного как конкретного; 2) понимание абстрактной лексики как слов с широким объемом понятия, основанное на выделении в логике ступеней (уровней) отвлеченности, где низшая ступень соответствует конкретности, а высшая – абстрактности; 3) учет типа референции при идентификации абстрактной лексики, опирающийся на философскую трактовку абстрактного как «понятийного», «мысленного», в противоположность «чувственному», «наглядно данному» [10, с. 5–9].

Факт наличия общих путей и способов актуализации абстрактности в языке позволяет рассмотреть данное явление на примере различных частей речи: имен существительных, прилагательных [4], а также глаголов [5].

Онтогенетически конкретное предшествует абстрактному, и имена вещей выделяются человеком раньше, чем имена качеств, что раскрывает общее свойство сознания выделять конкретное прежде абстрактного, из чего следует, что одним из показателей сформированности языковой личности является, в частности, сравнительно высокий уровень употребления абстрактной лексики. Так, например, на основании анализа существительных, содержащихся в речи младших школьников, реальный словарный запас области имени существительного составляет 520–900 различных слов (количество конкретных существительных колеблется в пределах 400–580 слов (85,7 % – 91,5 %), абстрактных – в пределах 40–75 слов (5,8 % – 12,8 %)). В речи взрослых представлено 530 неповторяющихся конкретных существительных (68 %) и 118 – абстрактных (19 %) на 1000 предикативных единиц [7, с. 68–69].

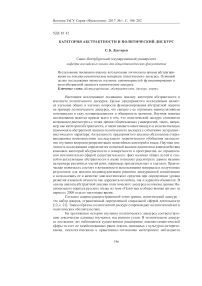

На основании данных Национального корпуса русского языка [6] (основной корпус – 57,3 % словоупотреблений от общего числа всего корпуса) в нехудожественных текстах по теме «Политика и общественная жизнь» за период с 2000 года по настоящее время абстрактная лексика занимает значительное место: 23 % от общего количества найденных слов в анализируемой группе. На рис. 1 приведена диаграмма соотношения различных групп абстрактной лексики.

Рис. 1. Соотношение групп абстрактной лексики

Абстрактные (непредметные) существительные (58,18 % от общего числа найденных существительных) обнаруживают себя в основном в публицистике – 90,74 % и в официально-деловой сфере – 7,75 %.

Распределение «абстрактных прилагательных» (здесь мы рассматриваем только прилагательные, обозначающие качества человека, а также оценочные прилагательные – 4,35 % от общего числа найденных прилагательных) по тем же основаниям следующее: публицистика – 93,99 %, официально-деловая сфера – 4,60 %.

Что касается «абстрактных глаголов» (здесь мы рассматриваем только глаголы, связанные с ментальной и психической сферами деятельности человека – 8,55 % от общего количества найденных глаголов), соотношение следующее: публицистика – 96,13 %, официально-деловая сфера – 3,64 %.

По типу текста распределение названных групп слов представлено в табл. 1 (данные менее 1 % не указаны).

Таблица 1

Соотношение абстрактной лексики в типах текстов

|

Абстрактная лексика |

|||

|

Тип текста |

существительные |

прилагательные |

глаголы |

|

статья |

58,57 % |

60,47 % |

55,24 % |

|

интервью |

13,43 % |

12,77 % |

19,48 % |

|

комментарий |

8,13 % |

8,36 % |

8,20 % |

|

монография |

6,92 % |

||

|

заметка |

7,55 % |

7,51 % |

7,23 % |

|

отчет |

1,59 % |

1,13 % |

|

|

хроника |

1,50 % |

||

|

письмо |

1,48 % |

||

|

обзор |

1,37 % |

||

|

пресс-конференция |

1,33 % |

1,31 % |

|

Как видно из табл. 1, наибольшее количество вхождений абстрактной лексики по заданным ранее параметрам мы находим в таких типах текста, как «статья», «интервью» и «комментарий».

Признавая тот факт, что абстрактная лексика в силу обширности и неопределенности своего значения обладает огромным манипулятивным потенциалом, что даёт адресанту возможность ее субъективной трактовки в рамках политического дискурса [8, с. 8], а также то, что многие абстрактные слова ( свобода, демократия, коммунизм и т. п.) неодинаково понимаются сторонниками различных политических взглядов [3, с. 51], представляется интересным проследить некоторые тенденции ее употребления на протяжении исследуемого периода.

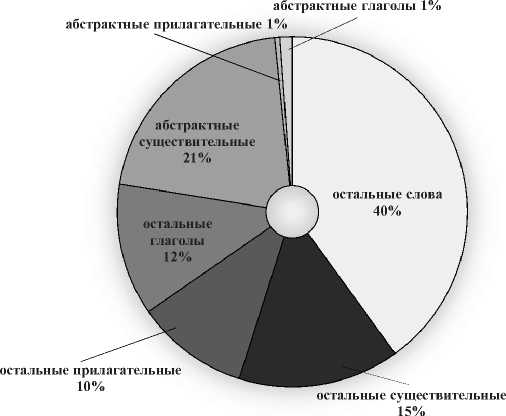

Согласно данным проведенного исследования, за период с 2000 г. по настоящее время пики употребления абстрактной лексики наблюдаются (частота на миллион словоформ): у существительных – 2001 год (145 761), у прилагательных – 2008 год (6 460), у глаголов – 2009 год (6 592). Приведенная на рис. 2 диаграмма наглядно демонстрирует также общие тенденции спада использования абстрактной лексики: частотность употребления существительных, прилагательных и глаголов резко идет на убыль начиная с 2009 года. Эта тенденция не может не быть связана с экстралингвистическими факторами, повлиявшими на динамику употребления абстрактной лексики, однако этот вопрос находится уже за рамками собственно лингвистического исследования и должен быть адресован аналитикам в области политологии и социологии.

существительные ■ прилагательные ■ глаголы

Рис. 2. Распределение абстрактной лексики по годам (частота на миллион словоформ)

Особый интерес представляет анализ соотношения абстрактной лексики в речи представителей политической элиты России за исследуемый период. На основании таких критериев, как «политический вес», публичность, активная политическая деятельность на протяжении всего исследуемого периода, были выбраны девять политиков: В. В. Жириновский, Г. А. Зюганов, С. В. Лавров, В. И. Матвиенко, Д. А. Медведев, С. М. Миронов, Э. А. Памфилова, В. В. Путин, Д. О. Рогозин. Как видно из приведенной ниже гистограммы, доля абстрактной лексики весьма существенна у восьми из девяти названных политиков, что позволяет сделать предварительные выводы об индивидуализации дискурсивной компетенции и использовать ее в качестве одного из диагностических средств развития собственно языковой личности.

s

m

о ч s •e s cd К

о

о к cd

2 m

S

m m IS s

о к s p s

Рис. 3. Соотношение абстрактной лексики в речи политиков (%)

Проведенный анализ позволяет также выделить наиболее частотные леммы, представленные в речи выше указанных политиков. В табл. 2 приведены десять наиболее частотных лемм каждого разряда слов (леммы с частотой менее 2 не указаны).

Распределение наиболее частотных лемм

Таблица 2

|

Абстрактная лексика |

|||

|

существительные |

прилагательные |

глаголы |

|

|

Жириновский В .В. |

-летие, средства, ночь |

простой |

|

|

Зюганов Г. А. |

год, власть, лета, ситуация |

исполнительный |

решать, решить |

|

Лавров С. В. |

вопрос, дело, сотрудничество, переговоры, встреча, совет, отношение, выступление, итог, год |

добрый, справедливый, деловой, организованный, надежный, культурный, открытый, откровенный, решительный, контактный |

хотеть, думать, рассчитывать, считать, полагать, решить, стремиться, решать, понимать, решаться |

|

Матвиенко В. И. |

съезд, русская, общество, роль, любовь, история, жизнь, этап, экстремизм, честь |

святой, добрый |

собраться |

|

Медведев Д. А. |

собрание, послание, стратегия, статья, месяц, жизнь, время, основа, год, будущее |

умный, тяжелый, трудный, открытый, обязательный |

хотеть, думать, считать, решить, решать, предусмотреть, хотеться, знать |

|

Миронов С. М. |

закон, театр, искусство, законодательство, выбор, цикл, улыбка, совет, поправка, повод |

любить |

|

|

Памфилова Э. А. |

право, ситуация, проблема, антисемитизм, противодействие, продукт, комиссия, целое, сторона, ксенофобия |

культурный |

хотеть, решить, переосмыслить, знать, забывать, выносить, видеть |

|

Путин В. В. |

отношение, встреча, год, сотрудничество, выступление, развитие, вопрос, пространство, взаимодействие, совет |

добрый, культурный, деловой, положительный, прямой, откровенный, приятный, открытый, умный, справедливый |

хотеть, знать, считать, думать, решить, надеяться, хотеться, решать, рассчитывать, полагать |

|

Рогозин Д. О. |

воля, власть, вопрос, право, план, действие, принятие, защита, доверие, эффективность |

организованный, боевой |

хотеть, считаться |

Как видно из табл. 2, наблюдается значительное тематическое разнообразие в разряде имен существительных и прилагательных; что касается глаголов, то среди наиболее частотных можно выделить решать, решить, хотеть, знать, считать.

Анализ использования абстрактной лексики в политическом дискурсе представителей политической элиты России на современном этапе позволяет также сделать некоторые общие выводы относительно индивидуализации развития дискурсивной компетенции и использовать ее в качестве диагностического средства при определении уровня развития языковой личности. При этом необходимо учитывать универсальный характер когнитивной составляющей дискурсивной компетенции, ее междисциплинарный характер в структуре базовых компетенций, что позволяет гармонично влиять на их развитие.

Список литературы Категория абстрактности и политический дискурс

- Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л.: Наука, 1983. 208 с.

- Введение в философию: учеб. пособие для вузов/авт. колл.: Фролов И. Т. и др. М.: Республика, 2003. 623 с.

- Гаврилов Л. А. Политический дискурс в зеркале научного//Политическая лингвистика. 2016. № 2(56). С. 50-54.

- Дектерев С. Б. Категория абстрактности и части речи (на материале прилагательных современного английского языка): дис. … канд. филол. наук: 10.02.04/С. Б. Дектерев; Санкт-петербургский гос. ун-т. СПб., 1999. 149 с.

- Клишин А. И. Конкретные и абстрактно-метафорические значения в структуре глагола: Проблемы семантики (на материале английского языка): дис. … докт. филол. наук: 10.02.19/А. И. Клишин; Санкт-Петербургский гос. ун-т. СПб., 2000. 284 с.

- Национальный корпус русского языка . URL: http://www. ruscorpora.ru. (Дата обращения: 20.01.2017.)

- Омельницкая И. М. Использование категории конкретности/абстрактности как показатель уровня речевого развития//Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2010. № 2. С. 65-69.

- Семкин М. А. Дискурс политического комментария в современной информационной войне: тема «российской военной угрозы» //Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2016. № 2. URL: http://evestnik-mgou.ru/ru/Articles/Doc/748. (Дата обращения: 25.02.2017.)

- Середина Е. В. Политическая коммуникация. Особенности языка политического дискурса: к истории вопроса//Журнал У. Экономика. Управление. Финансы. 2016. № 2. С. 28-34.

- Смирнова Н. Г. К вопросу о сопоставлении семантических структур первичных лексико-семантических вариантов сенсорных прилагательных и наречий английского языка//Лексико-грамматическая сочетаемость в германских языках: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2. Челябинск, 1977. С. 124-135.

- Тортунова И. А. Своеобразие лексических единиц в малых жанрах политических текстов//Верхневолжский филологический вестник. 2015. № 3. С. 87-91.

- Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. М.: Гнозис, 2004. 324 с.