Каузальная атрибуция успешности спортивной деятельности школьников, занимающихся таэквондо

Автор: Аликин Марк Игоревич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Научный дебют

Статья в выпуске: 1 (59), 2022 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. В статье определяется значение каузальной атрибуции как когнитивного аспекта мотивации и важнейшей детерминанты направленности мировосприятия, описываются характеристики оптимистического и пессимистического стиля атрибуции. Мало исследованной до настоящего времени остаются особенности каузальной атрибуции в ситуациях разделенной ответственности. В процессе социализации они играют важную формирующую роль. Опыт проживания таких ситуаций в школьном возрасте связан не только с учебной деятельностью, но у многих школьников с включением в спортивную деятельность. Цель статьи - проанализировать результаты исследования характеристик каузальной атрибуции успехов и неуспехов в ситуациях тренировки, общения с тренером и соревнования у школьников, занимающихся тхэквондо. Методологию исследования составил анализ проблемы каузальной атрибуции в ситуациях разделенной ответственности на материалах научных источников и результатов эмпирического исследования каузальной атрибуции успешности спортивной деятельности школьников. В исследовании приняли участие занимающиеся тхэквондо школьники (N=44) в возрасте от 9 до 12 лет. Рассматривалось то, как оценивают начинающие спортсмены собственный вклад, вклад тренера в причинные основания положительного или отрицательного результата и вероятность его повторения в будущем. В качестве метода получения эмпирических данных использовалась анкета с оценочными шкалами. Математическая обработка включила описательную статистику и корреляционный анализ с использованием коэффициента Спирмена. Результаты исследования показали, что начинающие спортсмены оценивают как существенный свой вклад в успешность тренировочного процесса и выступления на соревновании, в меньшей степени считая себя ответственными за продуктивность общения с тренером. Девочки оценивают свою ответственность за исход различных ситуаций выше, чем мальчики. Как существенный оценивается респондентами вклад тренера в успех на соревновании и формирование взаимопонимания «тренер - спортсмен». Результаты корреляционного анализа позволили сделать вывод, что в структуре взаимосвязи характеристик каузальной атрибуции системообразующей является оценка своего влияния и влияния тренера на взаимопонимание в общении. Заключение. Каузальная атрибуция ситуаций спортивной деятельности у начинающих единоборцев в общей направленности носит оптимистический характер, при этом уверенность юного спортсмена в собственных возможностях влиять на соревновательную успешность связана с тем, насколько высоко он оценивает собственный вклад и вклад тренера в качество их взаимопонимания.

Каузальная атрибуция, успех, неуспех, спортивная деятельность, единоборцы, тренер, тхэквондо, тренировка, соревнование

Короткий адрес: https://sciup.org/144162156

IDR: 144162156 | УДК: 159.9 | DOI: 10.25146/1995-0861-2022-59-1-323

Текст научной статьи Каузальная атрибуция успешности спортивной деятельности школьников, занимающихся таэквондо

DOI:

Постановка проблемы. Развитие личности в детском возрасте предполагает проживание различных жизненных ситуаций и формирование на этом опыте внутренней системы координат, основы регуляции активности [Батурин, 1999; Глассер, 1991]. Особенно важным является отношение к успеху и неуспеху, во многом определяющее мотивацию и стратегии достижений в последующей жизни [Гордеева, Осин, Шевяхова, 2007; Лукьянченко, 2013; Лукьянченко, Довыденко, Аликин, 2019; Hechausen, 1980] формируемое опытом проживания ситуаций успеха и неуспеха. Это отношение играет роль своего рода фильтра, оптимистического или пессимистического, через который преломляется для личности информация о происходящем и собственных возможностях действовать. Доказательством являются кажущиеся невероятными примеры того, как в самых неблагоприятных внешних обстоятельствах люди не прекращали целенаправленную деятельность, проявляя инициативу и блокируя ощущение беспомощности [Федунина, 2016; McClelland, 1987].

Согласно М. Селигману, предиктором направленности интерпретации (пессимистической или оптимистической) является каузальная атрибуция (КА), или причинное приписывание [Селигман, 2018]. Каузальная атрибуция заключается в определении причин того, что человек воспринимает для себя как значимые факты действительности. И поскольку причинность – практически безграничное пространство, это определение имеет весьма субъективный характер, хотя и создает у человека ощущение некоторой закономерной понятности происходящего [Gilovich, Griffin, Kahneman, 2002; White, 2002]. Самым важным с психологической точки зрения является то, что этот субъективный процесс, являясь когнитивным аспектом мотивации, в значительной мере определяет энергию и векторную направленность активности человека [Жедь, 2017; Лукьянченко, 2014; Catina, Iso-Ahola, 2004; Weiner, 1979].

Операционализируя в целях изучения феномен каузальной атрибуции, исследователи выделили в качестве ее ключевых характеристик локус (внешний или внутренний) и стабильность (вероятность действия) причины [Conroy, Poczwardowski, Henschen, 2001; Weiner, 1979]. Комбинации этих характеристик оформляют стили атрибуции [Conroy, Poczwardowski, Henschen, 2001; Weiner, 1979]. Оптимистический стиль, способствующий активации мотива достижения, заключается в том, что успешному результату приписываются внутренние стабильные причины, а неуспешному результату – внешние нестабильные причины. При пессимистическом стиле каузальной атрибуции внутренние стабильные причины приписываются неуспешным исходам ситуаций [Гордеева, Осин, Шевяхова, 2009; Рудина, 2002; Селигман, 2018; Hechausen, 1980].

Каузальная атрибуция имеет более сложную структуру, когда в анализируемой ситуации осуществляется совместная деятельность. В таком случае разделенная ответственность определяет результат через совместные усилия и результат в глазах субъекта атрибуции может зависеть не только от него или обстоятельств [Лукьянченко, 2014; Green, Mitchell, 1979].

Для многих детей школьного возраста важные аспекты социализации реализуются в условиях спортивной деятельности, результативность которой достигается совместными усилиями юного спортсмена и тренера [Светлова, 2014; Спортивная психология …, 2002; Хвацкая, 2017] и во многом зависит от способности к поддержанию высокого уровня мотивации [Веракса, Иголкина, 2011; Довжик, Бочавер, 2016; Сагова, Донцов, 2017; Conroy, Poczwardowski, Henschen, 2001].

Методическое обеспечение и база исследования. Вышесказанное определяет актуальность исследования причинного анализа юными спортсменами успешных и неуспешных исходов ситуаций, характеризующих их спортивную деятельность. Такое исследование было проведено на базе «Детско-юношеской спортивной школы по видам единоборств» города Красноярска.

В качестве методического обеспечения исследования использовалась шкальная анкета каузальной атрибуции [Рудина, 2002]. Респондентам предлагалось оценить причины успешных и неуспешных исходов их участия в ситуациях тренировки, общения с тренером и соревнования. Оценивались степень зависимости причины от самого респондента (шкала от «полностью не зависит» до «полностью зависит»), от тренера (формулировка аналогична) и стабильность как вероятная повторяемость ее проявления в будущем (от «никогда» до «всегда»). Диапазон шкальных значений от -3 до 3.

Математическая обработка данных включала описательную статистику (определение средних значений) и корреляционный анализ с использованием коэффициента Спирмена. В исследовании приняли участие 44 занимающихся

тхэквондо респондента от 9 до 12 лет. Из них 27 мальчиков и 17 девочек.

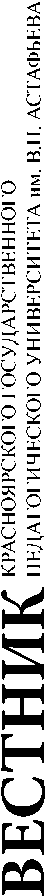

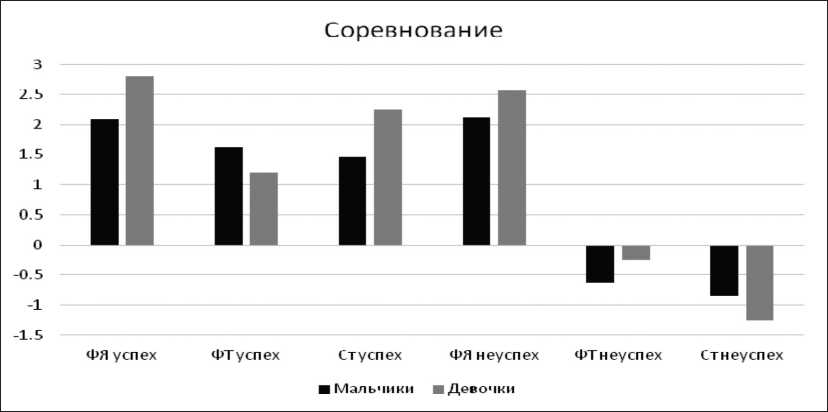

Результаты исследования. На рис. 1, 2, 3 представлены средние значения оценок респондентами причин успешных и неуспешных результатов тренировки, общения с тренером и соревнования. Рассматриваются зависимость причины от самого респондента (ФЯ-фактор Я), от тренера (ФТ-фактор тренера) и стабильность ее проявления (Ст).

Трен и ровна

Рис. 1. Средние значения оценок причин успешных и неуспешных результатов тренировки

Fig. 1. Average assessments of the reasons for successful and unsuccessful training results

Респонденты высоко оценивают свою ответственность и при успехе, и при неуспехе (несколько ниже) на тренировке. Тренерский вклад в результативность тренировки, по их мнению, менее значим. Стабильность успеха представляется юным спортсменам большей, чем стабильность неуспеха. И девочки оценивают стабильность неуспешности еще ниже, чем мальчики.

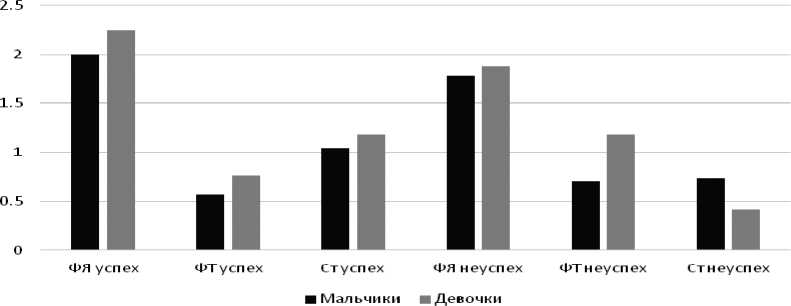

Рис. 2. Средние значения оценок причин высокого и низкого взаимопонимания в общении с тренером Fig. 2. Average assessments of the reasons for high and low mutual understanding in communication with the coach

Успешность общения в представлении респондентов зависит от усилий как собственных, так и со стороны тренера. Ответственность за неуспешное общение спортсмены в большей мере приписывают себе. Стабиль- ность причин успешного общения в их видении выше, чем неуспешного. Девочки по сравнению с мальчиками выше оценивают свой вклад в успешность и вклад тренера в неуспешность общения.

Рис. 3. Средние значения оценок причин успешных и неуспешных результатов соревнования

Fig. 3. Average assessments of the reasons for successful and unsuccessful results of the competition

Респонденты свою ответственность за исход соревнования оценивают выше, чем ответственность тренера. В случае неуспеха ответственность тренера даже отрицается. У девочек каузальная атрибуция соревновательной ситуации еще более оптимистична, чем у мальчиков: они выше оценивают свой вклад в успех и полагают его высоковероятным в будущем.

Для определения внутренней структуры каузальной атрибуции юных единоборцев был проведен корреляционный анализ. Ниже описаны его результаты, объединенные в блоки в зависимости от того, связи каких показателей рассматриваются. Представлены только значимые связи и их характеристики: знак («+» – прямая связь, «-» – обратная связь) и уровень значимости (* – 95 %, ** – 99 %).

В блоке «Связи показателей каузальной атрибуции тренировки с показателями каузальной атрибуции тренировки» значимые связи отсутствуют.

В блоке «Связи показателей каузальной атрибуции соревнования с показателями каузальной атрибуции соревнования» показатель собственного влияния в ситуации успеха связан с аналогичным показателем в ситуации неуспеха (+**) и с показателем стабильности успеха (+*). Иными словами, респонденты, полагающие, что победа в соревновании зависит от них самих, столь же высоко оценивают свою ответ- ственность за поражение и верят в стабильные перспективы успешных выступлений в будущем.

В блоке «Связи показателей каузальной атрибуции тренировки с показателями каузальной атрибуции соревнования» значимыми оказались следующие. Стабильность успеха на тренировке положительно связана со стабильностью успеха на соревновании (+**) и с ощущением личного вклада в победу на соревновании (+*). Оценка влияния тренера в ситуации успешного тренировочного процесса связана с оценками его влияния как в случае успеха (+**), так и в случае неуспеха (+*) единоборца в соревновании. Стабильность неуспеха на тренировке связана со стабильностью неуспеха на соревновании (+*). Оценка влияния тренера на успешность тренировочного процесса связана с оценками его вклада как в успех (+**), так и в неуспех на соревновании (+*). А более высокие оценки ответственности тренера в неуспешности тренировочного процесса связаны с более высокими оценками его ответственности за неуспех на соревновании (+**) и сниженной оценкой своего влияния на соревновательную успешность (-*). Как видим, оценка меры своего влияния на результат соревнования связана у респондентов не с оценкой роли их собственных усилий на тренировке, а с тем, насколько стабильным видится им успех в тренировке, и с тем, насколько тренер, по их мнению, не испортил тренировочный процесс.

В блоке корреляций «Связи показателей каузальной атрибуции общения с показателями каузальной атрибуции общения» оценки собственного влияния на продуктивность общения положительно связаны с оценками своей ответственности за коммуникативную неуспешность (+**) и оценками влияния на продуктивность коммуникации тренера (+*), то есть те респонденты, которые видят свою роль в обеспечении положительного качества общения, в тренере также видят влиятельного коммуникативного партнера и при этом способны брать на себя ответственность за недостаток взаимопонимания. Оценки тренерского вклада в успешность коммуникации также положительно связаны с оценками его ответственности за негативные аспекты общения (+*).

В блоке корреляций «Связи показателей атрибуции общения с показателями атрибуции тренировки» определилась интересная структура. Оценка вклада тренера в успешность коммуникации связана с оценками его вклада в успешность тренировочного процесса (+*) и вклада в соревновательную успешность респондента (+**) и одновременно с показателями вклада тренера в неуспешность общения (+*). Важно, что показатель оценки вклада тренера в продуктивность общения положительно связан с оценкой респондентом собственного вклада в успех тренировки (+*) и общения (+*), то есть респонденты, которые полагают, что тренер вносит значительный вклад во взаимопонимание, высоко оценивают его роль и в собственно спортивных аспектах их жизнедеятельности, а также высоко оценивают свою личную ответственность за продуктивность тренировочного процесса.

В блоке корреляций «Связь показателей каузальной атрибуции общения с показателями каузальной атрибуции соревнования» показатель собственного влияния на продуктивность общения положительно связан с показателями собственной ответственности как в успехе (+**), так и в неуспехе (+*) в соревновательных поединках, а также с показателем влияния тренера на соревновательный успех (+*). Показатель вклада тренера в дефицитарный аспект общения связан с оценкой своей ответственности за неуспех в соревновании (+*), а также ответственности тренера как за успех (+*), так и за неуспех (+*). Показатель своей ответственности в недостаточном взаимопонимании связан с оценками ответственности за неуспешность в тренировочном процессе (+*), за успешность (+**) и неу-спешность в соревновании (+**).

Показатели стабильности в общей тенденции связаны между собой, что свидетельствует о наличии индивидуальных склонностей респондентов видеть либо большую стабильность, либо большую вариативность происходящего.

Заключение. Обобщение результатов исследования позволяет определить следующие характеристики причинного анализа занимающимися тхэквондо школьниками ситуаций их спортивной деятельности.

Начинающие единоборцы высоко оценивают свой вклад в успешность тренировочного процесса и выступления на соревновании, в меньшей степени считая себя ответственными за продуктивность общения с тренером. Собственная ответственность за неуспешность оценивается высоко для ситуаций соревнования и несколько ниже для ситуаций тренировки. Собственная ответственность за недостаточное взаимопонимание в общении с тренером признается, но оценивается не очень высоко. Девочки в общей тенденции оценивают свою ответственность за исход различных ситуаций выше, чем мальчики. Существенный вклад тренера усматривается респондентами в успешных исходах соревнований и установлении взаимопонимания «тренер – спортсмен». Влияние тренера в других ситуациях оценивается как невысокое или даже отсутствующее в случае неуспеха на соревновании.

В структуре взаимосвязи характеристик причинного анализа системообрзующей является оценка своего влияния, а также влияния тренера на взаимопонимание в общении. Можно говорить о том, что атрибутирование ответственности за продуктивность общения тренер – спортсмен его участникам является предиктором внутреннего локуса ответственности единоборца в ситуации соревнования.

Список литературы Каузальная атрибуция успешности спортивной деятельности школьников, занимающихся таэквондо

- Батурин Н.А. Психология успеха и неудачи. Челябинск: ЮУрГУ, 1999. 100 с.

- Веракса А.Н., Иголкина А.Е. Модели использования образов в спортивной психологии // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2011. Т. 3, № 1. URL: https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2011/n1/39953.shtml (дата обращения: 12.11.2021).

- Глассер У. Школы без неудачников. М.: Прогресс, 1991. 184 с.

- Гордеева Т.О. Оптимистическое мышление личности как составляющая личностного потенциала // Психологическая диагностика. 2007. № 1. С. 32–65.

- Гордеева Т.О., Осин Е.Н., Шевяхова В.Ю. Диагностика оптимизма как стиля объяснения успехов и неудач: Опросник СТОУН. М.: Смысл, 2009. 152 с.

- Довжик Л.М., Бочавер К.А. Эффективное совладающее поведение в спорте: что выводит из равновесия и как его снова обрести // Клиническая и специальная психология. 2016. Т. 5, № 2. С. 1–22. DOI: 10.17759/cpse.2016050201

- Жедь А.В. Взаимосвязь личного атрибутивного стиля, отношения к мигрантам и аккультурационных ожиданий учащихся старших классов // Психолого-педагогические исследования. 2017. Т. 9, № 2. С. 96–106. DOI: 10.17759/psyedu.2017090209

- Лукьянченко Н.В. Каузальная атрибуция как предиктор мотивации достижения успеха у школьников // Личность в изменяющихся условиях: сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. Красноярск, 6–8 ноября 2013 г. / Е.В. Гордиенко (отв. ред.); ред. кол.; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2013. С. 419–426.

- Лукьянченко Н.В. Каузальная атрибуция классного руководителя как предиктор стилевых особенностей педагогического управления // Социальная психология и общество. 2014. Т. 5, № 4. С. 74–90.

- Лукьянченко Н.В., Довыденко Л.В., Аликин И.А. Ценности успеха в представлении студенческой молодежи поколения Z // Социальная психология и общество. 2019. Т. 10, № 2. С. 82–94. DOI: 10.17759/sps.2019100207

- Рудина Л.М. Тест на оптимизм, метод определения атрибутивных стилей. М.: Наука, 2002. 24 с.

- Сагова З.А., Донцов Д.А. Постановка и достижение целей как факторы спортивной эффективности // Вестник практической психологии образования. 2017. Т. 14, № 2. С. 111–116. URL: https://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/2017/n2/Sago_Dontsov.shtml (дата обращения: 12.11.2021).

- Светлова А.А. Взаимоотношения спортсмена и тренера как фактор успешности спортивной деятельности // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2014. Т. 6, № 3. С. 181–187. DOI: 10.17759/psyedu.2014060318

- Селигман М. Как научиться оптимизму. М.: Альпина Паблишер, 2018. 544 с.

- Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / сост. И.П. Волкова. СПб.: Питер, 2002. 384 с.

- Федунина Н.Ю. Эволюция понятия «ментальная прочность» в зарубежной спортивной психологии // Современная зарубежная психология. 2017. Т. 6, № 4. С. 77–83. DOI: 10.17759/jmfp.2017060408

- Хвацкая Е.Е. Взаимодействие в системе «психолог – тренер» при реализации психологического сопровождения спортивного резерва // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму: матер. XV Междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2016 г., посвященной 80-летию университета, Минск, 30 марта – 17 мая 2017 г.: в 4 ч. Минск: БГУФК, 2017. Ч. 3. С. 249–252.

- Catina P.D., Iso-Ahola S.E. Positive illusion and athletic success // International Sports Journal. 2004. No. 8. P. 80–93.

- Conroy D.E., Poczwardowski A., Henschen K.P. Evaluative criteria and consequences associated with failure and success for elite athletes and performing artists // Journal of Applied Sport Psychology. 2001. Is. 3. P. 300–322.

- Gilovich T., Griffin D.W., Kahneman D. (Eds.) Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment. N.Y.: Cambridge University Press, 2002. 882 p.

- Green S., Mitchell T. Attributional processes of leaders in leader – member interactions // Organizational behavior and human performance. 1979. Vol. 23, is. 3. P. 429–458.

- Hechausen H. Motivation und Handeln. Berlin; Heidelberg; New York: Springer Verlag, 1980. 677 p.

- McClelland D.C. Human Motivation. New York; New Rochelle; Melborne; Sidney: Cambridge University Press, 1987. 663 р.

- Weiner B. A theory of motivation for same classroom experiences // Journal of Educational Psychology. 1979. Vol. 71, No. 1. P. 3–25.

- White P.A. Causal attribution from covariation information: the evidential evaluation model // European Journal of Social Psychology. 2002. Vol. 32.