"Казацкому роду нет переводу". Динамика воспроизводства населения в Забайкальском казачьем войске (вторая половина XIX - начало XX века)

Автор: Зверев Владимир Александрович, Линейцева Юлия Владимировна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Российская история

Статья в выпуске: 1 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель публикации - охарактеризовать хронологические изменения масштабов, темпов и режима возобновления населения в Забайкальском казачьем войске периода от 1860-х гг. до 1914 г. При анализе различаются все население, проживавшее на войсковой территории, и собственно казачье население. Установлено, что на войсковой территории в изучаемый период существовал традиционный, «затратный» режим воспроизводства населения. Уровень репродукции во второй половине XIX в. повышался, но в 1901-1914 гг. наметился перелом этой тенденции. Начиная с 1908 г. происходило также небольшое снижение смертности. В начале ХХ в. прирост казачьего населения повышался от одного 4-5-летнего этапа к другому, как это происходило со всем населением Забайкалья и всей Сибири. После 1908 г. прирост достиг «взрывных» величин, присущих начальной фазе демографического перехода.

Забайкальское казачье войско, воспроизводство населения, смертность, рождаемость, естественный прирост населения, традиционный режим воспроизводства населения, начало демографического перехода

Короткий адрес: https://sciup.org/147219235

IDR: 147219235 | УДК: 94

Текст научной статьи "Казацкому роду нет переводу". Динамика воспроизводства населения в Забайкальском казачьем войске (вторая половина XIX - начало XX века)

Забайкальское казачье войско – иррегулярное воинское формирование, созданное в 1851 г. с целью усиления военного потенциала Российской империи на востоке, завершения присоединения к империи Приамурья и Приморья, охраны восточных границ. Войско размещалось на своей «коренной» территории к востоку от Байкала до 1920 г. Существует обширный круг научной литературы по его истории (см.: [Апрелков, Константинова, 2010; Зуев, 2010; Константинова Н., 2000] и др.), однако социально- демографические аспекты этой истории изучены явно недостаточно. В частности, применительно к досоветскому периоду процесс воспроизводства населения – смены одних поколений другими – еще не становился предметом специального исследования. Цель настоящей статьи – раскрыть в хронологической динамике масштабы и темпы воспроизводства населения в Забайкальском казачьем войске (ЗКВ) периода 1860-х гг. – 1914 г.; проверить на этой основе гипотезу о начале в досоветскую эпоху демографического перехода на войсковой территории как составной части Забайкальской области и Сибири в целом.

Воспроизводство населения обычно понимается как «постоянное возобновление поколений людей в результате взаимодействия рождаемости и смертности , а также связанных с ними других демографических процессов… протекающих в рамках определенных общественных отношений…» [Воспроизводство населения, 2013. С. 127]. Демографическим переходом называют важную составную часть модернизации традиционного общества – «переход от извечного равновесия высокой смертности и высокой рождаемости к новому равновесию низкой смертности и низкой рождаемости», который «кардинально обновляет… тысячелетние социальные механизмы, управляющие воспроизводством человеческих поколений» [Демографическая модернизация…, 2006. С. 9].

В качестве главного вида источников, привлеченных для построения динамических рядов количественных показателей воспроизводства населения, в данном случае используется текущая административная статистика населения ЗКВ. Она размещена в годовых отчетах губернатора Забайкальской области и наказного атамана ЗКВ, статистических отчетах Войскового хозяйственного правления, периодически составлявшихся статистических сведениях о состоянии войска и т. д. К сожалению, эти источники не позволяют составить полные динамические ряды показателей, охватывающие все без исключения годы существования ЗКВ (1851– 1920). Составленные нами ряды ограничиваются временем с 1866 по 1914 г., с перерывами, длящимися иногда несколько лет. Однако пробелы относительно невелики, и потому собранная информация дает возможность делать достаточно достоверные выводы.

Прежде чем перейти к рассмотрению динамических рядов вычисленных показателей, необходимо объяснить некоторые особенности предпринятых нами подсчетов. Ежегодные показатели смертности и рождаемости (общие демографические коэффициенты) измерялись путем деления количества умерших или родившихся за год на среднегодовую численность населения с последующим 1 000-кратным увеличением полученного числа. Годовые коэффициенты естественного прироста населения представляют собой разность между годовыми коэффициентами рождаемости и смертности. Среднегодовое население (количество жителей на середину года) исчислено путем деления пополам суммы численности населения на начало текущего и начало последующего года.

В ходе дальнейшего анализа народонаселение ЗКВ разделено нами на две составные части: 1) все население, проживающее на войсковой территории Забайкалья, независимо от его сословной принадлежности; 2) собственно казачье население, принадлежащее к соответствующему сословию, – оно являлось важнейшей частью населения тех земель, что принадлежали войску. В 1867 г. казачество составляло 95,8 % населения ЗКВ, а в начале 1914 г. – 94,5 % 1 [Отчет о состоянии ЗКВ…, 1915. С. 5]. Мы знаем, что воспроизводство населения в ЗКВ на протяжении второй половины XIX – начала XX в. было расширенным: людность обеих названных категорий жителей Забайкалья увеличивалась одновременно с ростом численности населения всей Забайкальской области, хотя и не столь быстрыми темпами. Например, в промежутке между 1867 и 1914 г. население Забайкалья возросло на 775 %, ежегодный его рост составил в среднем 104,4 % 2 [Отчет о состоянии народного здравия…, 1915. С. 66–67]. За те же 47 лет население в ЗКВ выросло на 226 % (со 119,5 тыс. до 270,3 тыс. чел.), среднегодовой его рост равнялся 101,8 %. Собственно казачье население увеличилось со 114,5 тыс. до 255,5 тыс. чел., т. е. на 223 %, при среднегодовых темпах роста, равных 101,7 % 3 [Отчет о состоянии ЗКВ…, 1915. С. 5].

Перейдем непосредственно к характеристике масштабов и темпов естественного движения, или воспроизводства, населения в Забайкальском казачьем войске и начнем с динамики показателей смертности. Исследователи, пользовавшиеся материалами и Европейской России, и Сибири, установили, что смертность населения страны во второй половине XIX – начале XX в. оставалась в основном традиционной. Она была обусловлена главным образом внешними факторами среды, мало зависящими от возраста и потому служащими источниками ранней преждевременной смерти. В России еще не стали достаточно зрелыми экономические, социальные, культурные и ментальные предпосылки уверенного перехода к новому, «экономному» типу смертности, когда она в большей степени оказывается результатом действия внутренних факторов, порождаемых естественным развитием и старением человеческого организма [Демографическая модернизация…, 2006. С. 18– 28; Зверев, 2012. С. 233–236].

Хронологические изменения уровня смертности в населении ЗКВ отражают колебания показателей, сведенных в динамические ряды в табл. 1. Спорадическое уве- личение летальности вызывали природные, социально-экономические и политические факторы – эпидемии, неурожаи, военные и революционные события. Всплески смертности на войсковой территории Забайкалья имели место в 1888–1889, 1894–1895, 1904– 1905, 1907, 1911 гг. Бросается в глаза взлет смертности в казачьем населении с 30 ‰ в 1888 г. до 37 ‰ в 1889 г. Вероятно, это было связано с неурожаями предшествовавших лет, а также с бушевавшей на всей территории России в 1889–1890 гг. эпидемией гриппа. Высокие показатели смертности (36,5 ‰ во всем населении ЗКВ, 35 ‰ у казаков) также отмечены в 1905 г. в связи с тяготами Русско-японской войны, обострением социального и политического противоборства внутри страны.

Количество умерших в населении ЗКВ в исторической динамике

Таблица 1

|

Год |

Во всем населении войска |

В казачьем населении |

||

|

абс. |

‰ |

абс. |

‰ |

|

|

1866 |

3 353 |

27,2 |

– |

– |

|

1867 |

3 384 |

27,2 |

– |

– |

|

1869 |

3 511 |

27,5 |

– |

– |

|

1871 |

3 579 |

27,2 |

– |

– |

|

1887 |

– |

– |

– |

29,0 |

|

1888 |

– |

– |

5 017 |

30,0 |

|

1889 |

– |

– |

– |

37,0 |

|

1890 |

– |

– |

4 372 |

25,9 |

|

1891 |

4 870 |

26,8 |

4 679 |

26,6 |

|

1892 |

– |

– |

– |

25,1 |

|

1893 |

– |

– |

– |

26,8 |

|

1894 |

– |

– |

5 860 |

31,7 |

|

1895 |

6 136 |

31,3 |

5 888 |

31,2 |

|

1901 |

6 063 |

28,0 |

5 663 |

27,0 |

|

1902 |

5 585 |

25,3 |

5 270 |

24,7 |

|

1903 |

6 561 |

29,2 |

6 439 |

29,7 |

|

1904 |

7 149 |

31,4 |

6 834 |

31,1 |

|

1905 |

8 386 |

36,5 |

7 744 |

35,0 |

|

1906 |

7 211 |

31,2 |

6 626 |

29,8 |

|

1907 |

7 262 |

30,9 |

7 159 |

31,8 |

|

1908 |

6 712 |

27,9 |

6 279 |

27,4 |

|

1909 |

7 197 |

29,3 |

6 950 |

29,7 |

|

1910 |

7 166 |

28,6 |

7 046 |

29,0 |

|

1911 |

7 541 |

29,4 |

7 464 |

30,2 |

|

1912 |

7 127 |

27,2 |

6 736 |

27,1 |

|

1913 |

7 034 |

26,3 |

6 573 |

26,0 |

|

1914 |

7 371 |

27,0 |

6 820 |

26,5 |

* Данные табл. 1, 3, 4 подсчитаны по: ГАЗК. Ф. 30. Оп. 1. Д. 140. Л. 150–163; Д. 264. Л. 11–12; Д. 278. Л. 6 – 6 об.; Оп. 3. Д. 7. Л. 131; Д. 23. Л. 12, 27, 67, 80, 90, 92, 93, 108; Оп. 4. Д. 12. Л. 167–177; [Отчет о состоянии ЗКВ…, 1905. С. 2–7; 1909. С. 2–5; 1913. С. 5–8; 1915. С. 5–9].

Масштабы младенческой и детской смертности во всем населении ЗКВ

*

Таблица 2

|

Год |

Общее количество умерших за год |

Из них умерло в возрасте |

|||

|

до одного года |

от 1 до 5 лет |

||||

|

чел. |

% к общему количеству умерших |

чел. |

% к общему количеству умерших |

||

|

1866 |

3 353 |

971 |

28,9 |

601 |

17,9 |

|

1867 |

3 384 |

967 |

28,5 |

658 |

19,4 |

|

1869 |

3 511 |

989 |

28,1 |

562 |

16,0 |

|

1871 |

3 579 |

770 |

21,5 |

671 |

18,7 |

* Подсчитано по: ГАЗК. Ф. 30. Оп. 1. Д. 140. Л. 150–163; Оп. 3. Д. 7. Л. 131; Д. 23. Л. 12, 27, 67, 80, 90, 92, 93, 108; Оп. 4. Д. 12. Л. 167–177.

Минимальные показатели в рядах уровней смертности относятся к 1902 г.: 25,3 ‰ во всем населении ЗКВ, 24,7 ‰ – в среде казачества. Характерно, что в том же и в предыдущем годах в обеих категориях населения происходит некоторое сокращение рождаемости, как будет показано ниже. Дело в том, что в изучаемую эпоху показатели смертности задавались главным образом сверхвысоким уровнем младенческой и детской смертности, а потому подъем или спад рождаемости влекли за собой аналогичные изменения в динамике показателей смертности. О масштабах смертности младенцев и детей во второй половине XIX в. на войсковой территории Забайкалья свидетельствуют данные, обобщенные нами в табл. 2.

Из табл. 2 следует, что на рубеже 1860– 1870-х гг. из каждого десятка умиравших жителей войсковой территории 4–5 чел. являлись младенцами и детьми в возрасте до 5 лет. Обращает на себя внимание еще и следующий факт: на первый год жизни приходилась очень большая доля (около 27 %) случаев смертности. Это было связано главным образом с экзогенными причинами: бушевавшими эпидемиями, неправильным питанием, неудовлетворительным в гигиеническом отношении содержанием роженицы и ребенка, отсутствием квалифицированной медицинской помощи и др. Таким образом, усиленная летальность на первом году жизни, наряду с огромными масштабами гибели детей, большими общими коэффициентами смертности населения, свидетельствует о господстве традиционного типа летальности во второй половине XIX – на- чале XX в. на войсковой территории Забайкалья.

По нашему мнению, препятствовали прогрессивной перестройке режима смертности в ЗКВ, как и во всей Сибири, следующие факторы: недостаточная медицинская помощь населению, недостаток у него гигиенических знаний и навыков вследствие низкого уровня образования, антисанитарная обстановка повседневного труда и быта, тяжелые жилищные условия, неудовлетворительное питание, пороки традиционных для русской деревни приемов вскармливания младенцев, обычаев ухода за детьми [Зверев, 2012. С. 235]. Однако в войсковом населении Забайкалья некоторые из перечисленных факторов выглядели ослабленными. Например, питание и жилищные условия более зажиточных в своей основной массе казаков оценивались наблюдателями гораздо выше, чем у соседствующих с ними крестьян Забайкальской области. Грамотность русского казачества была выше, чем у иных сословных групп, и, судя по данным 1912 г., до половины казачат школьного возраста посещали начальные школы [Константинова Т., 2000б. С. 180].

Возникает вопрос: достаточными ли были такие условия для того, чтобы мог начаться переход от традиционного типа смертности к современному, обнаруживаются ли в статистике признаки такого перехода. Попытаемся ответить на него, соблюдая необходимую осторожность.

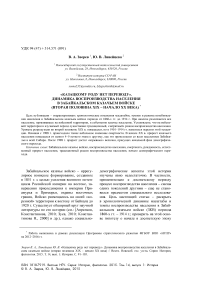

Данные, которые можно расценивать как признаки некоторого снижения со временем общего коэффициента смертности и у всего, и у собственно казачьего населения войска, содержит табл. 1. Однако тенденция к снижению, проявившаяся в 1890–1893 гг. в казачьей среде, затем сменилась скачкообразным приростом смертности, и это отразилось также на общевойсковых показателях. Но все-таки произошедший в 1894– 1895 гг. всплеск смертности не позволил ей достичь уровня 1889 г.; кроме того, после этого всплеска возобновилось снижение. Исключение составили лишь военные и революционные 1904–1907 гг. Чтобы более точно ответить на поставленный выше вопрос, полученные нами данные о смертности во всем населении войска мы свели в линейную диаграмму с добавленной полиномиальной (полином 3-й степени) траекторией тренда (рис. 1).

Линия тренда показывает, что на войсковой территории Забайкалья долгое время господствовала тенденция медленного роста смертности, но начиная с 1908 г. уровень летальности стал сокращаться. Однако наблюдаемый период сокращения был небольшим, поэтому достигнутый масштаб снижения оказался скромным, и уверенно говорить о развернувшемся переходе от традиционного к современному типу смертности на этом основании вряд ли возможно. Уместней напомнить об основных факторах, обусловивших на рубеже XIX–XX вв. ранние проявления перестройки структуры и масштабов смертности населения ЗКВ: а) развитие на войсковой территории Забайкалья, как и во всей Сибири, образователь- ной сети, формирование сети медицинских учреждений, следствием чего стали некоторые улучшения в медицинском обслуживании, в санитарно-гигиенической культуре и витальном поведении населения; б) определенный рост благосостояния казачества как проявление социально-экономического прогресса [Константинова Т., 2000а. С. 171; 2000б. С. 177–182; Цуприк и др., 2000. С. 241–243].

Судя по привлеченной нами статистике, на войсковой территории Забайкалья признаки демографического перехода в области смертности в изучаемый период только наметились, но еще не стали зрелыми. На рубеже XIX–XX вв. подобное состояние было характерно для смертности населения на всей территории Сибири, особенно в селениях [Зверев, 2012. С. 236].

Рассмотрим теперь изменения рождаемости населения ЗКВ. Исследования историков показывают, что в изучаемый период и в Европейской России, и в Сибири в основном сохранялся традиционный тип рождаемости: она была очень высокой, что обусловливалось почти всеобщим и ранним вступлением в брак, слабым распространением внутрисемейного регулирования деторождения. Высокая смертность как объективный фактор, традиционные нормы сексуального и детородного поведения не позволяли воздерживаться от вступления в брак, рожать детей вне брака, вовсе отказываться от рождения детей либо систематически регулировать рождаемость [Демографическая модер-

Рис. 1. Динамика смертности населения ЗКВ (1866–1914 гг.), ‰

Количество родившихся в населении ЗКВ в исторической динамике

Таблица 3

|

Год |

Во всем населении войска |

В казачьем населении |

||

|

абс. |

‰ |

абс. |

‰ |

|

|

1866 |

4 789 |

38,9 |

– |

– |

|

1867 |

4 725 |

38,0 |

– |

– |

|

1869 |

5 661 |

44,3 |

– |

– |

|

1871 |

5 372 |

40,9 |

– |

– |

|

1887 |

– |

– |

– |

44,0 |

|

1888 |

– |

– |

8 026 |

47,9 |

|

1889 |

– |

– |

– |

44,0 |

|

1890 |

– |

– |

7 567 |

44,9 |

|

1891 |

8 041 |

44,3 |

7 748 |

44,0 |

|

1892 |

– |

– |

– |

46,9 |

|

1893 |

– |

– |

– |

44,8 |

|

1894 |

– |

– |

8 670 |

46,8 |

|

1895 |

9 236 |

47,1 |

8 831 |

46,7 |

|

1901 |

9 380 |

43,3 |

8 808 |

42,0 |

|

1902 |

9 426 |

42,7 |

9 064 |

42,6 |

|

1903 |

9 677 |

43,1 |

9 230 |

42,6 |

|

1904 |

10 658 |

46,9 |

10 213 |

46,5 |

|

1905 |

7 973 |

34,7 |

7 522 |

34,0 |

|

1906 |

10 565 |

45,7 |

9 719 |

43,7 |

|

1907 |

11 261 |

47,9 |

10 292 |

45,6 |

|

1908 |

11 032 |

45,9 |

10 569 |

46,0 |

|

1909 |

11 648 |

47,5 |

11 121 |

47,4 |

|

1910 |

10 613 |

42,4 |

10 434 |

42,9 |

|

1911 |

12 137 |

47,4 |

11 446 |

46,2 |

|

1912 |

11 529 |

44,0 |

11 017 |

44,3 |

|

1913 |

11 994 |

44,8 |

11 505 |

45,5 |

|

1914 |

11 740 |

43,0 |

11 082 |

43,0 |

низация…, 2006. С. 29–43; Зверев, 2012. С. 236–239].

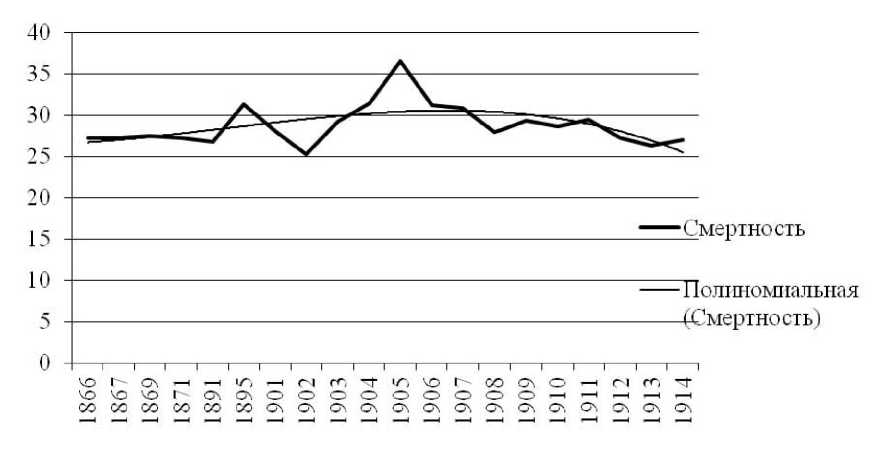

Сравнительный анализ общих коэффициентов рождаемости, приведенный в табл. 3, показывает, что на войсковой территории Забайкалья рождаемость в последние десятилетия имперской истории держалась на очень высоком уровне, превышающем 40 ‰. Наибольшей интенсивности она достигала в 1888 (по данным, относящимся к казачеству) и 1907–1909 гг. Связано это было, прежде всего, с предшествовавшими неурожаями 1886–1887 гг. и политическими потрясениями 1904–1906 гг. В последующие относительно благоприятные годы наблюдалось компенсаторное повышение рождаемости, необходимое для восполнения демографического потенциала войска. Минимальное число рождений на территории ЗКВ отмечено в 1905 г., когда на период Русско-

Японской войны в вооруженные силы было призвано около 19 тыс. мужчин-казаков в брачном и репродуктивном возрасте [История казачества…, 1995. С. 96].

Анализ табл. 3 обнаруживает долговременную, охватывающую всю вторую половину XIX в. тенденцию увеличения масштабов репродукции в населении ЗКВ. Чтобы надежнее зафиксировать эту тенденцию и обнаружить ее верхний хронологический предел, высчитаем средние общие коэффициенты рождаемости по многолетним этапам. Этот показатель в среде казачества равнялся в 1887–1890 гг. 45,1, в 1891–1895 гг. – даже 45,8 ‰. Однако на заключительном этапе 1901–1914 гг. наметился перелом указанной тенденции. Репродуктивность казачества снизилась до 43,7 ‰ 4.

Рис. 2. Динамика рождаемости населения ЗКВ (1866–1914 гг.), ‰

Чтобы проверить правильность наблюдений о постепенном росте рождаемости населения ЗКВ во второй половине XIX в. и наметившемся ее сокращении в начале XX в., сведем данные табл. 3 в диаграмму (рис. 2). Добавленная полиномиальная линия тренда (полином 3-й степени) представляет собой слабовыраженную дугу с центром равновесия, приходящимся на первые годы ХХ в. Впрочем, снижение репродукции к концу изучаемого периода линией тренда уловлено в очень малой степени. «Дугообразность» динамики, тенденция к спаду репродукции в начале ХХ в. лучше фиксируются с помощью привлечения других показателей. Высчитав среднее ежегодное количество рождений, приходившихся на 100 женщин казачьего сословия, независимо от их возраста, мы увидим следующую картину. В 1866–1869 гг. таких рождений было 8,3; в 1891–1895 гг. – 9,2; в 1904– 1908 гг. – 9,0, а в 1912–1914 гг. – всего 8,7. Каждые 100 женщин, имеющих возраст 16 лет и старше, в 1904–1908 гг. ежегодно в среднем рожали 16,2, а в 1912–1914 гг. – только 15,7 раза 5 [Отчет о состоянии ЗКВ…, 1905. С. 4–6; 1909. С. 3–4; 1913. С. 5–7; 1915. С. 5–7].

Привлеченные нами источники позволяют проследить динамику еще одной важной группы демографических показателей – коэффициентов рождаемости по полу. В 1866– 1869 гг. на каждую 1 000 мужчин в войско- вом населении ежегодно в среднем рождалось 40 мальчиков, а на каждую 1 000 женщин – 30 девочек. В 1891–1895 гг. указанные показатели находились на уровне 42 мальчиков и 44 девочек 6. Таким образом, рождаемость мальчиков, при общем своем росте, обнаруживала тенденцию к ослаблению по сравнению с рождаемостью девочек. Этот факт, возможно, сыграл негативную роль в период войн и революций 1914– 1920 гг., когда стране потребовалось большое количество молодых мужчин.

Признаки начинавшихся перемен в режиме рождаемости населения, проживающего на войсковой территории Забайкалья, искать нужно не столько в динамике общих показателей, сколько в особенностях репродуктивного поведения населения ЗКВ, которое на рубеже XIX–XX вв. подверглось серьезным изменениям. При анализе форм репродуктивного поведения жителей ЗКВ мы опирались главным образом на статистические, этнографические и фольклорные материалы, собранные в изучаемый период учеными и энтузиастами-дилетантами в процессе «полевой» работы в среде русского и отчасти «инородческого» (бурятского, эвенкийского) казачьего населения.

Привлеченные нами исторические источники показывают, что рождение ребенка в семье забайкальских казаков, как правило, являлось отрадным событием. Особенно радовались казаки появлению сына, говоря следующее: «Дочерями красуются, сыновь- ями в почете живут» [Крыжанстовская, 2012. С. 28]. У казаков-«инородцев» по этому поводу имелась следующая присказка: «Имеющий детей – поднимается, дерево с корнями листвой покроется» 7. Судя по всему, казаками лучше всего осознавался семейно-экономический смысл деторождения. «Детные» супруги могли рассчитывать, что через некоторое время в их семье будет достаточное количество работников для успешного ведения хозяйства, ведь в основе экономической деятельности большинства дворов лежала рабочая сила семьи домохозяина.

По традиции в период беременности казачке, как и любой другой женщине, предписывалось принимать специальные меры к сохранению жизни и здоровья будущего ребенка. Считалось, что ей угрожает много опасностей: «порча» злыми людьми с последующим выкидышем; обмен младенца чертом на его неопрятного, непослушного отпрыска либо даже на веник или полено; вынимание недоношенного ребенка ведьмой, поедающей плод или заменяющей его посторонними предметами; рождение увечных, болезненных детей и т. д. Чтобы избежать подобных напастей, беременная женщина не должна была принимать на себя обязанности крестной матери и свахи, она старалась не ходить далеко в лес, не касаться собак и свиней, не переступать через оглоблю и веревку [Логиновский, 1904. С. 11–12].

При обилии таких магических способов сохранения плода реальные условия предродового, родильного и послеродового периодов в населении ЗКВ трудно было назвать благоприятными для нормального деторождения и сохранения детей. Трудовая семья рассматривала «молодуху» в качестве полноценной рабочей силы. Даже в случае беременности она, как правило, не освобождалась от тяжелой работы. Особенно это было характерно для казачьих семей, где муж длительное время отсутствовал на службе вдали от дома, в результате чего все хозяйственные хлопоты ложились на женские плечи.

Из-за ненормальных условий предродового и родового периодов в изучаемой среде была довольно высокой доля преждевре- менных родов, выкидышей и мертворождений. Судя по данным официальных медицинских отчетов за 1904–1907 гг., на 1 000 рождений в ЗКВ приходилось 5–7 мертворожденных младенцев 8 [Отчет о состоянии ЗКВ…, 1905. С. 42]. Однако реальная величина здесь сильно занижена, так как учтены только те случаи, где участие в родах принимали акушерки или повивальные бабки. Особенностью ситуации, существовавшей в казачьей среде и отличавшей ее от обстановки, характерной для сибирского крестьянства, был тот факт, что повитухи, состоящие на службе в войске, принимали хотя и небольшую, но заметную часть родов (по данным 1907 г. – 5,8 %, в 1909 г. – 14,2 %) 9. И все же большинство женщин-казачек рожали самостоятельно, не обращаясь за акушерской помощью или не дождавшись ее. Имевших специальную подготовку акушерок было недостаточно для обеспечения растущих нужд населения. Так, в 1904 г. на одну повитуху в ЗКВ приходилось 5 179 женщин-казачек [Там же]. Деятельность акушерок затрудняли недоверие к ним значительной части населения, слишком большая величина участков их работы, огромные расстояния от одного населенного пункта до другого.

Там, где была возможность, к помощи акушерок женщины все-таки обращались, особенно в трудных случаях. В отчете ЗКВ за 1908 г. имеется такое описание постановки акушерской помощи в войске: «Повивальные бабки имеют хотя бы то значение, что медленно, но верно уничтожают массу предрассудков и суеверий, учат чистоте и бережному обращению с роженицами, делают довольно большие операции: повороты, извлечение последов» [Отчет о состоянии ЗКВ..., 1909. С. 44]. В итоге услуги акушерок востребовались все чаще, о чем свидетельствуют, например, следующие данные: в 1907 г. акушерки приняли у забайкальских казачек 599 родов, а в 1909 г. – уже 1 581, т. е. в 2,6 раза больше 10. Можно заключить, что со временем происходило улучшение положения рожениц в казачьем населении Забайкалья, рос авторитет квалифицированных специалистов.

Распространение в населении ЗКВ акушерской помощи роженицам не исключало возможности отрицательного исхода родов для молодой казачки. Из-за неблагоприятных факторов, влиявших на здоровье женщины в предродовой период, из-за несвоевременности оказания помощи, неправильных действий акушерки немало женщин умирало во время родов или вскоре после них. Так, в 1904 г. из 611 рожениц, официально обращавшихся за акушерской помощью, две женщины умерли. В 1907 г. из 599 рожениц умерло 10, а в 1908 г. отрицательный исход родов для женщин зафиксирован в 7 случаях 11 [Отчет о состоянии ЗКВ…, 1905. С. 42; 1909. С. 45].

Среди войскового населения Забайкалья встречались и бездетные семьи. Бездетность рассматривалась обычно как большое несчастье семьи. С ней пытались бороться различными способами – как медицинскими, так и магическими. Например, казаки-«инородцы» обращались к шаманам или ламам, ходили молиться к святым источникам, прося о детях, преподносили «богатые дары» [Стахеев, 1869. С. 63–64]. Среди русских казаков существовало такое поверье: «Если у кого нет детей, тому нужно найти в лесу мертвую (лежачую) деревину с суком. Отрубить этот сук и положить его под супружескую постель, тогда будут дети» [Ло-гиновский, 1904. С. 27]. Бывало, что бездетные семьи казаков брали на воспитание осиротевших детей родственников и воспитывали их, как родных. Иногда брали на воспитание детей из семей, терпящих большие материальные затруднения. Кроме того, соблюдалось законодательно оформленное правило о призрении силами станицы осиротевших малолетних детей казаков и сохранении их имущества до совершеннолетия. Общий надзор за такими семьями возлагался на Войсковое хозяйственное правление.

При рассмотрении репродуктивного поведения казаков необходимо выяснить возраст женщин, при котором происходило рождение первого и последнего ребенка, а также продолжительность репродуктивного периода – параметры, которые непосредственно сказывались на масштабах рождаемости и естественного прироста населения.

Обратимся к рассмотрению этого вопроса, воспользовавшись данными, собранными врачом и антропологом Ю. Д. Талько-Грин-цевичем в Троицкосавском округе Забайкальской области в 1894–1902 гг. [1903. С. 29, 41]. При анализе этих материалов выясняется, что средний возраст рождения первого ребенка у казачек составлял 19–20 лет. Между вступлением казачки в брак и рождением первого ребенка проходило немного времени, в среднем – 11 месяцев и 23 дня. Средний возраст последних родов составлял 36 лет 8 месяцев. Таким образом, период активного деторождения длился приблизительно 20 лет, находясь в промежутке между возрастами 19–20 и 36–40 лет. Говоря о продолжительности репродуктивного периода у забайкальских казачек, вполне можно применить вывод историка Б. Н. Миронова, относящийся к крестьянству Европейской России: «…Тяжелые условия жизни и громадные физические нагрузки преждевременно лишали женщину способности к деторождению» [1977. С. 95].

Итак, в изучаемой социальной среде господствовал традиционный, «неэкономный», весьма затратный режим рождаемости. Считается, что на ранней стадии демографической модернизации общества такой режим может сохраняться, что отражается на относительной стабильности коэффициентов рождаемости при их возможном небольшом росте или слабом снижении [Иванов, 1985. С. 116]. Выявленная нами динамика коэффициентов рождаемости во всем населении ЗКВ и в отдельно взятом казачьем населении вполне соответствует закономерностям первой фазы демографического перехода.

Анализ исторической динамики показывает, что масштабы погодовых колебаний репродукции населения ЗКВ не были велики, так как рождаемость в изучаемую эпоху в основном зависела не от ситуативных социальных или политических, а от долговременных биологических и структурных факторов. Она в решающей степени определялась уровнем брачности, половым и возрастным составом населения и напрямую зависела от детородных возможностей женского населения. Признаки начинавшихся перемен в режиме репродукции населения нужно искать не столько в динамике общих показателей, сколько в проявлении дифференциации рождаемости в разных социально-экономических, этнических, конфессио- нальных группах населения ЗКВ. Например, разорившиеся семьи казаков, члены которых вынуждены были наниматься в батраки или уходить на промысел в города и на прииски, имели рождаемость в 1,2 раза меньшую, чем домохозяйства зажиточных казаков. Как установили историки, наибольший размах это явление приняло в начале XX в. [История казачества…, 1995. С. 137]. Значительную часть населения ЗКВ составляли «инородцы», преимущественно буряты. Наблюдатели указывали, что «в округах, где преобладает бурятское население, [естественный прирост] самый незначительный, что объясняется меньшей рождаемостью среди этого населения» 12. Характерен такой факт: в 1869 г. на войсковой территории родился 5 661 младенец, из них 516 – в бурятском населении, что составило всего 9 % к общему числу рожденных 13. Буряты в указанном году составляли около 25 % населения войска 14, и можно уверенно сделать вывод, что «инородцы» тянули вниз показатели рождаемости по войску.

Пока демографический переход не начался, в населении ЗКВ преобладало однотипное традиционное детородное поведение, поэтому показатели рождаемости у всех групп, населяющих территорию войска, являлись сходными. Отмеченная же выше дифференциация свидетельствует о том, что одна за другой некоторые группы населения вступали на путь перехода к «экономному» типу рождаемости. Значимы были не столько репрессируемые и малоэффективные еще в изучаемый период практики сознательного регулирования деторождения, сколько более широко распространявшиеся инновации в брачном поведении.

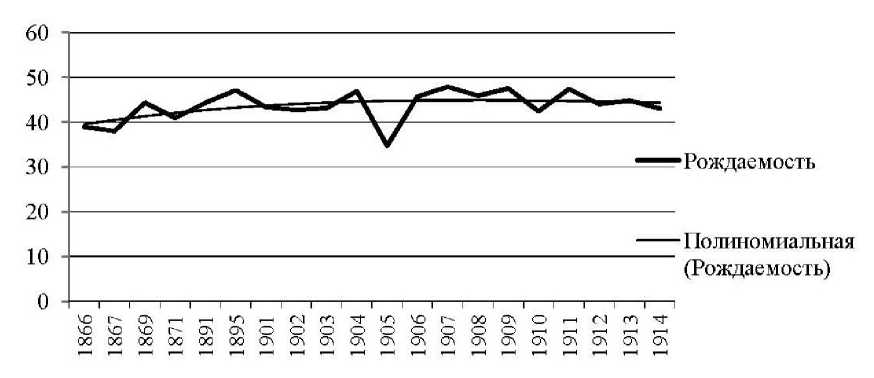

Обратимся, наконец, к рассмотрению динамики естественного прироста населения ЗКВ – процесса, объединяющего смертность и рождаемость в рамках единой системы непрерывного возобновления поколений. Более детальное, с погодовым «раскладом», представление о динамике прироста всего населения ЗКВ и собственно казачьего населения за длительный период дает табл. 4.

Данные табл. 4 свидетельствуют, что ежегодное увеличение численности обеих названных категорий населения на протяжении 1866–1914 гг. обеспечивалось главным образом естественным приростом, т. е. превышением рождаемости над смертностью. Среднегодовая абсолютная величина естественного прироста населения ЗКВ за те 20 лет, которые имеют соответствующие показатели, равная 3 213 душам, в 5,5 раза превышает среднегодовую величину механического прироста, равную 580 чел. Естественный прирост за все годы, введенные в рассмотрение, был относительно устойчивым и положительным, за исключением 1905 г., ознаменованного Русско-японской войной и началом первой российской революции. Механический же прирост был подвержен сильным колебаниям и четырежды (1895, 1903, 1906, 1908 гг.) сменялся механической убылью населения, когда с территории ЗКВ уезжало больше людей, чем приезжало сюда на жительство.

В каком же направлении менялись показатели естественного прироста населения ЗКВ в изучаемый период? Интересующая нас динамика наглядно представлена на рис. 3 с добавленной линией полиномиального тренда (как и на графиках, показывающих историческую динамику смертности и рождаемости, здесь использован полином 3-й степени).

На рис. 3 мы видим, что общий коэффициент естественного прироста в войсковом населении, изменяясь со временем, имел явно выраженную тенденцию к увеличению. Определенность этого тренда в некоторой степени нарушило только катастрофическое падение прироста в 1905 г. После 1910 г. линия тренда вышла на уровень, превышающий 16 ‰.

Впрочем, пока мы рассматриваем ряды ежегодных показателей, любые тенденции динамики естественного движения населения ЗКВ даже если и обнаруживаются, то с большим трудом могут быть достаточно определенно описаны и объяснены. Важно сравнить масштабы и направление изменений, происходивших в области естественного прироста населения ЗКВ с соответствующими показателями динамики народонаселения, взятого в более широких территориальных границах (табл. 5).

Данные табл. 5 показывают, что смертность на войсковой территории была выше,

Масштабы и источники ежегодного прироста населения ЗКВ

Таблица 4

|

Год |

Увеличение численности населения ЗКВ |

Естественный прирост казачьего населения |

|||||

|

абс. |

в том числе прирост |

||||||

|

механический |

естественный |

||||||

|

абс. |

‰ |

абс. |

‰ |

абс. |

‰ |

||

|

1866 |

1 652 |

216 |

1,8 |

1 436 |

11,7 |

– |

– |

|

1867 |

1 540 |

199 |

1,6 |

1 341 |

10,8 |

– |

– |

|

1869 |

2 546 |

396 |

3,1 |

2 150 |

16,8 |

– |

– |

|

1871 |

2 283 |

490 |

3,7 |

1 793 |

13,7 |

– |

– |

|

1887 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

15,0 |

|

1888 |

– |

– |

– |

– |

– |

3 009 |

17,9 |

|

1889 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

7,0 |

|

1890 |

3 509 |

– |

– |

– |

– |

3 195 |

19,0 |

|

1891 |

3 276 |

105 |

0,6 |

3 171 |

17,5 |

3 069 |

17,4 |

|

1892 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

21,8 |

|

1893 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

18,0 |

|

1894 |

2 939 |

– |

– |

– |

– |

2 810 |

15,1 |

|

1895 |

2 943 |

–157 |

–0,8 |

3 100 |

15,8 |

2 943 |

15,5 |

|

1901 |

4 269 |

952 |

4,4 |

3 317 |

15,3 |

3 145 |

15,0 |

|

1902 |

5 633 |

1 792 |

8,1 |

3 841 |

17,4 |

3 794 |

17,9 |

|

1903 |

1 813 |

–1 303 |

–5,8 |

3 116 |

13,9 |

2 791 |

12,9 |

|

1904 |

3 795 |

286 |

1,3 |

3 509 |

15,5 |

3 379 |

15,4 |

|

1905 |

1 545 |

1 958 |

8,5 |

–413 |

–1,8 |

–222 |

–1,0 |

|

1906 |

1 298 |

–2 056 |

–8,9 |

3 354 |

14,5 |

3 093 |

13,9 |

|

1907 |

6 400 |

2 401 |

10,2 |

3 999 |

17,0 |

3 133 |

13,8 |

|

1908 |

4 160 |

–160 |

–0,7 |

4 320 |

18,0 |

4 290 |

18,6 |

|

1909 |

5 678 |

1 227 |

5,0 |

4 451 |

18,2 |

4 171 |

17,7 |

|

1910 |

4 482 |

1 035 |

4,1 |

3 447 |

13,8 |

3 388 |

13,9 |

|

1911 |

6 307 |

1 711 |

6,7 |

4 596 |

18,0 |

3 982 |

16,0 |

|

1912 |

5 704 |

1 302 |

5,0 |

4 402 |

16,8 |

4 281 |

17,2 |

|

1913 |

5 775 |

815 |

3,0 |

4 960 |

18,5 |

4 932 |

19,5 |

|

1914 |

4 767 |

398 |

1,5 |

4 369 |

16,0 |

4 262 |

16,5 |

Рис. 3 . Динамика естественного прироста населения ЗКВ (1866–1914 гг.), ‰

*

Таблица 5

|

Годы |

ЗКВ |

Забайкальская обл. |

Сибирь |

|

Смертность |

|||

|

1901/05 |

29,5 |

23,9 |

31,0 |

|

1906/09 |

29,6 |

22,3 |

34,0 |

|

1910/14 |

27,7 |

24,6 |

31,8 |

|

Рождаемость |

|||

|

1901/05 |

41,5 |

34,5 |

48,3 |

|

1906/09 |

45,6 |

35,0 |

52,3 |

|

1910/14 |

44,3 |

40,4 |

51,4 |

|

Естественный прирост |

|||

|

1901/05 |

12,0 |

10,6 |

17,3 |

|

1906/09 |

16,0 |

12,6 |

18,3 |

|

1910/14 |

16,6 |

15,8 |

19,6 |

* Подсчитано и составлено по: [Зверев, 2008. С. 119; Отчет о состоянии ЗКВ…, 1905. С. 2–7; 1909. С. 2–5; 1913. С. 5–8; 1915. С. 5–9].

Поэтапное естественное движение населения ЗКВ в сравнении

со всем населением Забайкалья и Сибири, ‰

чем у всего населения Забайкальской области. Это было связано с несением воинской службы казаками и частыми войнами начала XX в., где казачество принимало большее участие, нежели остальное население области. Однако в сравнении с масштабами всей Сибири смертность населения ЗКВ была относительно невысокой. В ЗКВ заметна тенденция к снижению со временем общих коэффициентов смертности, в отличие от всей Забайкальской области, где прослеживается увеличение в показателях смертности. Причина такого снижения связана с развитием на рубеже XIX–XX вв. сети медицинских и образовательных учреждений, наметившимся прогрессом в витальном поведении населения, как в целом по всей Сибири, так и в ЗКВ, в отличие от невойсковой территории Забайкалья, где эти положительные тенденции проявились слабее.

Если мы посмотрим на показатели рождаемости на войсковой территории и во всей Забайкальской области, то увидим, что у казачества они были выше. Однако уровень репродукции в населении ЗКВ заметно уступал общесибирским показателям. По всей Сибири, включая Забайкалье и ЗКВ, рождаемость в начале XX в. находилась на высоком уровне и стремилась к увеличению. Лишь с 1908 г. на территории ЗКВ и в масштабах всей Сибири прослеживается некоторая тенденция к уменьшению показателей рождаемости.

В табл. 5 отражен любопытный демографический факт: естественный прирост и всего населения ЗКВ, и его собственно казачьей части в начале ХХ в. был заметно более высоким, чем естественное приращение населения всей Забайкальской области, но гораздо более низким, чем прирост, наблюдавшийся в масштабах Сибири. Это означает, что в Забайкалье именно казачество «тянуло» вверх областные показатели прироста: у других групп населения рождаемость не так сильно превышала смертность. Однако в масштабах всей Сибири естественный прирост численности ЗКВ не выглядит впечатляющим. Крестьянство наиболее заселенных и освоенных югозападных зауральских земель, куда к тому же был силен приток аграрных мигрантов с их очень высокими показателями естественного прироста населения, обеспечивало Сибири, взятой в целом, более высокие показатели.

Данные табл. 5 фиксируют еще одну важную закономерность. В начале ХХ в. коэффициенты естественного прироста казачьего населения в Забайкалье повышались от одного 4–5-летнего этапа к другому точно так же, как это происходило со всем населением Забайкальской области и всем населением Сибири. После 1908 г. соответствующие показатели достигли «взрывных» величин, характерных для начальной фазы демографического перехода. Население За- байкальского казачьего войска вместе с жителями других регионов Сибири и Европейской России накануне Первой мировой войны постепенно втягивалось в процесс демографической модернизации.

Список литературы "Казацкому роду нет переводу". Динамика воспроизводства населения в Забайкальском казачьем войске (вторая половина XIX - начало XX века)

- Апрелков В. Ю., Константинова Н. Н. Забайкальское казачье войско//Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск: Ист. наследие Сибири, 2010. Т. 1: А-И. С. 565-566.

- Воспроизводство населения//Демографическая энциклопедия/Под ред. А. А. Ткаченко. М.: Энциклопедия, 2013. С. 127-130.

- Демографическая модернизация России, 1900-2000/Под ред. А. Г. Вишневского. М.: Нов. изд-во, 2006. 608 с.

- Зверев В. А. Люди детные: воспроизводство населения сибирской деревни в конце имперского периода. Новосибирск, 2012. 261 с.

- Зверев В. А. «Родится на смерть, умрет на живот»: естественное движение населения Сибири за 30 лет (1884-1914)//Современное историческое сибиреведение XVII -начала XX в. Барнаул, 2008. Вып. 2. С. 106-123.

- Зуев А. С. Казачество Азиатской России//Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск: Ист. наследие Сибири, 2010. Т. 2: К-Р. С. 8-13.

- Иванов С. Ф. Демографический переход//Демографический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1985. С. 115-117.

- История казачества Азиатской России: В 3 т./Под ред. В. В. Алексеева. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1995. Т. 2. 252 с.

- Константинова Н. Н. Казачество//Энциклопедия Забайкалья: Читинская область. Новосибирск: Наука, 2000. Т. 1. С. 212-215.

- Константинова Т. А. Забайкалье в XIX -начале XX в.//Энциклопедия Забайкалья: Читинская область. Новосибирск: Наука, 2000а. Т. 1. С. 159-175.

- Константинова Т. А. Народное образование в XVIII -начале XX в.//Энциклопедия Забайкалья: Читинская область. Новосибирск: Наука, 2000б. Т. 1. С. 175-182.

- Крыжанстовская Е. В. Основы казачьего семейного воспитания//Из истории и культуры линейного казачества Северного Кав каза. Армавир: ИП В. Е. Шурыгин, 2012. URL: http://history-kuban.ucoz.ru/publ/istorija _kubani/osnovy_kazachego_semejnogo_vospit anija/2-1-0-405 (дата обращения 30.10.2014).

- Логиновский К. Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков. Владивосток: О-во изучения Амур. края, 1904. 135 с.

- Миронов Б. Н. Традиционное демографическое поведение крестьян в XIX -начале XX в.//Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР. М.: Статистика, 1977. С. 83-104.

- Отчет о состоянии Забайкальского казачьего войска в 1908 г. по гражданской части. Чита: Тип. Войск. хоз. правления, 1909. 56 с.

- Отчет о состоянии Забайкальского казачьего войска в 1912 г. по гражданской части. Чита: Тип. Войск. хоз. правления, 1913. 182 с.

- Отчет о состоянии Забайкальского казачьего войска в 1914 г. по гражданской части. Чита: Тип. Войск. хоз. правления, 1915. 45 с.

- Отчет о состоянии Забайкальского казачьего войска за 1904 г. Часть гражданская. Верхнеудинск: Печатня «Прогресс» С. Б. Нодельмана, 1905. 141 с.

- Отчет о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи в России за 1913 г. Пг.: Упр. гл. врачеб. инспектора МВД, 1915. 403 с.

- Стахеев Д. И. За Байкалом и на Амуре: Путевые картины. СПб.: Тип. К. Вульфа, 1869. 359 с.

- Талько-Гринцевич Ю. Д. К вопросу об изучении физиологических явлений половой жизни женщин в Забайкалье. СПб.: Типолит. «Герольда», 1903. 45 с.

- Цуприк Р. И., Журавлева К. И., Сариева Р. А. и др. Здравоохранение//Энциклопедия Забайкалья: Читинская область. Новосибирск: Наука, 2000. Т. 1. С. 240-250.