Казахские боевые топоры в изобразительных источниках XVIII-XIX веков

Автор: Бобров Леонид Александрович, Пронин Алексей Олегович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 5 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Систематизированы изобразительные материалы по казахским боевым топорам позднего Средневековья и раннего Нового времени. Проанализированы 58 изображений казахских боевых топоров, выполненных художниками XVIII- XIX вв. Выделены четыре основные группы изображений: рисунки топоров, выполненные с натуры российскими путешественниками и этнографами; картины и гравюры цинских художников середины XVIII в.; картины и гравюры российских и европейских художников, выполненные по устным описаниям современников; изображения топоров, нанесенные кочевниками на кулпытасы (погребальные памятники) Западного Казахстана. К отдельной группе изобразительных источников отнесены фотографии казахских топоров второй половины XIX - начала XX в. Сопоставление изображений с подлинными казахскими боевыми топорами из музейных собраний и частных коллекций показало, что большинство рисунков выполнены с высокой степенью достоверности. В частности, в изобразительных материалах нашли отображение все основные разновидности казахских боевых топоров, в том числе узколезвийные топоры с треугольным клинком («шакан»), широколезвийные топоры с треугольным клинком («балта»), топоры с треугольным клинком и месяцевидным лезвием («айбалта»), топоры с асимметричным клинком, а также многочисленные переходные формы. Профильные изобразительные материалы разделены на группы по степени достоверности передачи деталей. К числу наиболее точных изображений отнесены рисунки, выполненные с натуры российскими путешественниками и этнографами, а также изображения топоров на кулпытасах Западного Казахстана. Менее точно и детализировано переданы топоры на цинских и европейских картинах и гравюрах. Это вполне закономерно, так как восточноазиатские и европейские художники часто не имели возможности лично ознакомиться с экзотическим оружием кочевников и изображали его на основе рассказов своих соотечественников, побывавших на территории Казахстана. Проведенный анализ показал, что изобразительные материалы являются ценным источником по изучению топоров казахских воинов XVIII-XIX вв. и могут привлекаться для реконструкции ударно-рубящего оружия тюркских номадов Центральной Азии позднего Средневековья и раннего Нового времени.

Центральная азия, казахстан, оружие, боевые топоры, изобразительные источники

Короткий адрес: https://sciup.org/147219102

IDR: 147219102 | УДК: 903.22

Текст научной статьи Казахские боевые топоры в изобразительных источниках XVIII-XIX веков

Боевые топоры («шакан», «балта», «ай-балта», «балташык») являлись важной частью оружейного комплекса казахских кочевников позднего Средневековья и раннего Нового времени. Ни у одного другого степного народа (кроме, возможно, киргизов) они не были так популярны и не получили столь широкого распространения. Многие российские и европейские путешественники, посещавшие центральноазиатские степи, упоминали боевые топоры среди основного оружия казахских кочевников. И. Г. Андреев, описывая воинов отряда Дусан-Султана (1787 г.), отмечал: «…оружие их состояло

∗ Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00045).

Бобров Л. А. , Пронин А. О. Казахские боевые топоры в изобразительных источниках XVIII–XIX веков // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 5: Археология и этнография. С. 255–262.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 5: Археология и этнография

по большей части из великих укрючин без пик, копий, по большей части деревянных, обожженных; топорков, насаженных на палки, а весьма мало с ружьями и сайдаками» [1998. С. 84, 85]. Аналогичную характеристику казахским ополченцам дал И. П. Шангин (руководитель российской экспедиции в Казахстан в 1816 г.), который подчеркивал, что кочевники были вооружены: «…большою частию укрючинами или длинными палками с навязанною на конце петлею, также дубинами, копьями и топориками, насаженными на обозженные деревянные палки; малая же часть имели ружья и луки… Главное оружие Киргизов огнестрельное; ружья их длинны и без замков: стреляют зажигая фитилем порох, которой частию приготовляют сами и достают из Бухарии, равно как и свинец; употребляют также луки, получаемые от Китайцев, Калмыков и Монголов, и секиры, насаженные на длинныя черенья. Часто вооружаются они саблями, надевают медные шлемы, кольчуги и панцири…» [1820. С. 193, 212]. Генерал-майор Г. М. Бро-невский, анализируя военное дело казахов первой трети XIX в., обращал внимание читателей на особенности конструкции казахских боевых топоров: «Вооружение Киргиз-цев состоит из ружья с фитилем, сабли, лука со стрелами и айбалты, или топора на длинной рукояти, особо устроения с железным лезвием на оной; есть у некоторых кольчуги со шлемами и наручниками (панцы-ри)…» [1830. С. 174, 175]. Упомянул узколезвийные «чаканы» на длинном топорище и А. И. Левшин (первая треть XIX в.): «…Киргиз-кайсаки сражаются копьями, саблями, стрелами, ружьями и чаканами, а для защиты от неприятельских ударов надевают на себя панцири и иногда шлемы… Чакан есть топорик, насаженный на длинную рукоятку. Раны, им наносимые в голову, большею частию смертельны» [1996. С. 196].

Российские офицеры, несшие службу на территории Казахстана в первой половине XIX в., перечисляя вооружение противостоявших им кочевников, наряду с пиками, саблями и фитильными ружьями, регулярно упоминали в своих донесениях и боевые топоры [Национально-освободительная борьба…, 1996. С. 59, 60, 68, 107, 210]. Судя по перечню трофеев, ударно-рубящее оружие действительно занимало видное место в казахском оружейном комплексе. Так, напри- мер, в ходе сражения с отрядом Кенесары Касымова в 1837 г. русские казаки захватили 33 пики, 9 ружей, 5 сабель и 10 топоров («айбалтов») [Там же. С 59, 60]. Английский путешественник Т. Аткинсон, посетивший Казахстан в середине XIX в. и проживший в степях около семи лет (1845–1853), относил боевые топоры к числу важнейших видов вооружения воинов Кенесары Касымова: «Проводник [казах] рассказал мне, что Кене-сары, сам необычайно смелый, пользовался безграничным авторитетом среди своих удальцов. Ему подчинялись беспрекословно, а ослушника ожидала смерть. В отчаянных схватках с противником он всегда первым бросался в бой с громким кличем, размахивая боевым топором… Судя по всему, Кене-сары готовил из киргизов прекрасных бойцов. Многие говорили, что именно необычайная ловкость в обращении с копьем и боевым топором позволяла джигитам Кене-сары столь успешно воевать с превосходящими силами противника» [1972. С. 43]. Подполковник генерального штаба российской армии Л. Мейер, рассматривая вооружение казахов середины XIX в., полагал, что «национальным древним оружием их был небольшой топорик на длинной рукоятке, называемый чекан или ай-балта (топор в виде месяца), и потом пика (по-киргизски найзя); первый вышел почти из употребления, вторая существует и теперь…» [1865. С. 250]. Учитывая высокую значимость ударно-рубящего оружия в военном деле казахов, российские власти согласовали особый вид герба князя Ахмет-Гирея Чин-гиса (сына правителя Букеевской орды хана Джангира), на котором «золотой топор», наряду с луком и стрелами, был помещен на верхнее поле гербового щита княжеской фамилии.

Рост популярности боевых топоров среди казахских кочевников в позднем Средневековье и раннем Новом времени был обусловлен широким распространением доспехов среди главных противников казахов – узбеков и ойратов (джунгар, волжских калмыков). В этих условиях боевые топоры, наряду с ударными пиками и ружьями, выполняли роль «бронебойного» оружия, предназначенного для поражения панцир-ников противника. После того как доспехи стали выходить из широкого военного обихода (начиная со второй половины XVIII в.), топоры продолжали применяться казахами в качестве эффективного оружия ближнего боя. Еще одной причиной популярности топоров среди казахских кочевников была ре-сурсоемкость и относительно низкая цена данного вида оружия, что позволяло организовать его массовое производство непосредственно в степных улусах.

Изучение казахских боевых топоров возможно на основе комплексного анализа вещественных, изобразительных и письменных источников. Если подлинные образцы ударно-рубящего оружия изучаются отечественными и зарубежными исследователями давно и плодотворно [Курылев, 1978. С. 11– 13; Кушкумбаев, 2001. С. 65, 66; Ахметжан, 2007. С. 121–123], то изобразительные материалы стали привлекаться для анализа относительно недавно [Ахметжан, 2007. С. 10, 121–123]. Нами собраны 58 изображений казахских боевых топоров, выполненных художниками XVIII–XIX вв. Значительная часть данных изображений ранее не публиковалась. Целью настоящей статьи является систематизация изобразительных материалов по казахским боевым топорам XVIII– XIX вв., а также определения степени достоверности и точности данных изображений.

В результате систематизации профильных материалов представляется возможным выделить пять групп изображений.

Первая – рисунки топоров, выполненные с натуры российскими путешественниками, этнографами и художниками XIX в. К этой группе относятся карандашные и акварельные рисунки П. М. Кошарова (1857 г.), В. Н. Плотникова (1861 г.), М. С. Знаменского (1865 г.), Н. Н. Каразина (1874 г.) и др. Наибольшее число изображений топоров кочевников принадлежит П. М. Кошарову. Первый рисунок, выполненный карандашом и проходящий под названием «Этнографические рисунки: Одежда, утварь, оружие и другие вещи Дико-каменных и Большой Орды Киргизов. Рис. С нат. худож. Кошаровым», хранится в МАЭ (МАЭ, колл. № 2643/1). Судя по данной подписи, а также названию альбома («Описания Одежд, утвари, оружия и прочих домашних вещей Дико-каменных Киргизов Племени Богинцев и Большой Орды»), два изображенных на рисунке топора могли принадлежать киргизам-богинцам или казахским воинами Старшего жуза. Ценной информацией является указание на тот факт, что предметы вооружения были зарисованы П. М. Кошаровым с натуры. Второй рисунок художника выполнен акварельными красками и помещен в «Этнографический альбом Дико-каменных Киргизов племени Богинцев с картою. Рисованный с натуры Художником Кошаровым во время ученой экспедиции Члена Имп. Рус. Геогр. Общества П. П. Семенова в 1857м году» (Отдел IV, таблица VIII)» (МАЭ, колл. № 116). Наконец, третий рисунок П. М. Кошарова, хранящийся в фондах РГО, выполнен пером и акварельными красками. Можно предполагать, что во всех трех случаях художником изображены одни и те же топоры в разных проекциях. Казахский топор на длинном изогнутом топорище приведен на акварельном рисунке В. Н. Плотникова, датированном 1861 г. Богато украшенный топор «айбалта» с миниатюрным молотом на обухе зарисован, вместе с другим казахским оружием, художником М. С. Знаменским. Этот же топор (в другой проекции) показан на портрете казахского «оруженосца», выполненном тем же художником. Трофейные топоры народов Средней Азии приведены на рисунках и гравюрах Н. Н. Каразина, Ф. Н. Берга и др.

Вторая группа – картины и гравюры цин-ских художников середины XVIII в. К данной группе относятся живописные картины и свитки, посвященные военным экспедициям цинских войск в Джунгарию и Восточный Туркестан, а также сделанные на их основе гравюры. Изображения вооруженных топорами кочевников присутствуют на свитке «Битва у р. Кара-усу» (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Кат. 194), цветной картине «Битва при Курмане» и соответствующей ей гравюре (Императорский музей, Тайбэй) и др.

Третья группа – рисунки и гравюры российских и европейских художников, выполненные по описаниям современников. К этой группе относятся работы художников еженедельного журнала «Всемирная иллюстрация» (М. Федоров и др.), гравюры английских художников к книге Т. В. Аткинсона «Travels in the regions of the upper and lovers amoor and the Russian acquisitions on the confines of India and China» (Лондон, 1860 г.), рисунки немецких художников к книге А. фон Етцеля и Х. Вагнера «Reisen in den Steppen und Hochgebirgen Sibiriens und der angrenzendenden Lander Central-Asiens: Nach Aufzeichnungen von Atkinson» (Лейпциг, 1864),

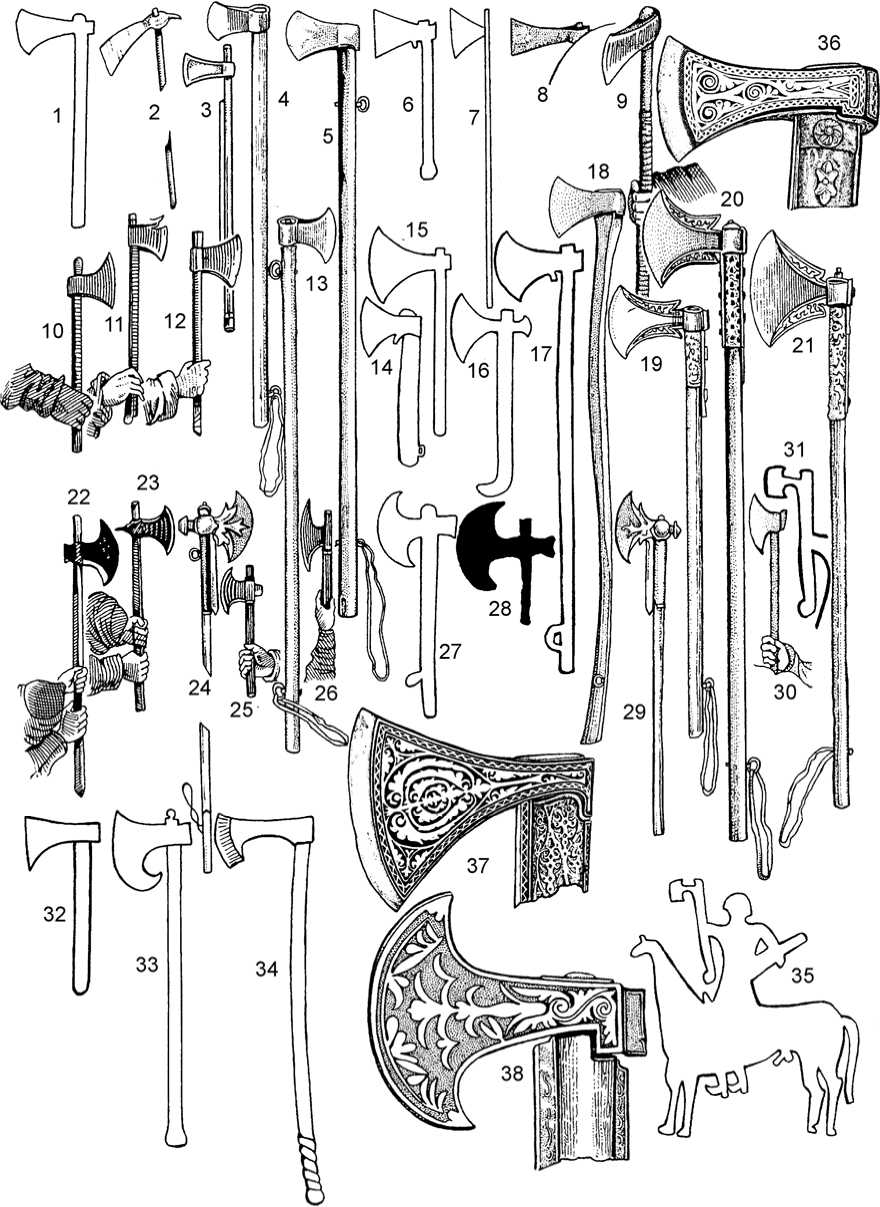

Прорисовки изображений боевых топоров XVIII–XIX вв. ( 1-35 ) и казахские боевые топоры из фондов МАЭ (36–38) (без масштаба):

-

1 , 6 , 7 , 14–17 , 27 , 28 , 31–35 – изображения топоров на кулпытасах Западного Казахстана; 2 – изображение казахского топора с рисунка Б. Залесского, 1865 г. (частная коллекция); 3 – изображение «золотого топора» с герба князя Ахмет-Гирея Чингисхана, 1858 или 1866 г.; 4 , 19 – изображения топоров с акварельного рисунка П. М. Ко-шарова из «Этнографического альбома Дико-каменных Киргизов племени Богинцев с картою. Рисованный с натуры Художником Кошаровым во время ученой экспедиции Члена Имп. Рус. Геогр. Общества П. П. Семенова в 1857-м году (Отдел IV, таблица VIII)» (МАЭ, колл. № 116); 5 , 20 – изображения топоров с акварельного рисунка

П. М. Кошарова из «Альбома к путешествию П. П. Семенова на Тянь-Шань. 1857» (Коллекция «Русского географического общества»); 7 – казахский топор с рисунка неизвестного художника XIX в. (частная коллекция); 8 – топор с рисунка Н. Н. Каразина «Оружие и доспехи наших противников в Средней Азии», 1874 г. (журнал «Нива», № 15 за 1874 г.); 9 – с изображения казахского воина из книги Т. В. Аткинсона «Travels in the regions of the upper and lovers amoor and the Russian acquisitions on the confines of India and China» (Лондон, 1860 г.); 10–12 – изображения воинов-кочевников с цинской гравюры «Битва при Курмане», начало второй половины XVIII в. (Императорский музей, Тайбэй); 13 , 21 – изображения топоров с карандашного рисунка П. М. Кошарова «Этнографические рисунки: Одежда, утварь, оружие и другие вещи Дико-каменных и Большой Орды Киргизов. Рисунок с натуры худ. Кошаровым» из альбома «Описания Одежд, утвари, оружия и прочих домашних вещей Дикокаменных Киргизов Племени Богинцев и Большой Орды», 1857 г. (МАЭ, колл. № 2643/1); 18 – с рисунка В. Н. Плотникова, 1861 г. (Российский этнографический музей); 22 – изображение топора с гравюры из книги Х. фон Ланкенау и Л. Оельзница «Das heutige Russland. Bilder und Schilderungen aus allen Theilen des Zarenreih» (Лейпциг, 1880/1881 гг.); 23 , 25 – с гравюры «Набег казахов на вражеский аул (барымта)» из книги А. фон Етцеля и Х. Вагнера «Reisen in den Steppen und Hochgebirgen Sibiriens und der angrenzendenden Lander Central-Asiens: Nach Aufzeichnungen von Atkinson» (Лейпциг, 1864); 24 , 29 – с рисунков М. С. Знаменского, 1865 г. (МАЭ); 26 – с гравюры «Нападение казахов на враждебный аул» к статье Т. Аткинсона «Путешествие по русско-китайской границе и степям Центральной Азии», 1871 г. (журнал «Всемирный путешественник», 1871 г.); 30 – с изображения воина-кочевника со свитка «Битва у р. Кара-усу», середина XVIII в. (Государственный Эрмитаж, Кат. 194); 36 – казахский топор «шакан» (МАЭ, № 313–112); 37 – казахский топор «балта» (МАЭ, № 313–119); 38 – казахский топор «айбалта» (МАЭ, № 410–38)

к книге Х. фон Ланкенау и Л. Оельзница «Das heutige Russland. Bilder und Schilder-ungen aus allen Theilen des Zarenreih» (Лейпциг, 1880/1881 гг.) и др. К данной категории может быть отнесен и рисунок казахского «золотого топора» на гербе князя Ахмет-Гирея Чингиса (сына правителя Букеевской орды хана Джангира).

Четвертая группа – изображения топоров на кулпытасах (погребальных памятниках) Западного Казахстана, выполненные самими казахскими кочевниками.

К самостоятельной группе изобразительных источников могут быть отнесены фотографии казахских топоров, выполненные российскими и европейскими фотографами во второй половине XIX – начале XX в.

Сопоставление изображений с подлинными казахскими боевыми топорами из музейных собраний и частных коллекций показало, что большинство рисунков выполнены с высокой степенью достоверности. В частности, в изобразительных материалах нашли отображение все основные разновидности казахских боевых топоров, в том числе узколезвийные топоры с треугольным клинком, известные среди казахов, как «шакан» или «чакан» (см. рисунок, 1–5, 8, 36) 1, широколезвийные топоры с треугольным клинком – «балта» (6, 7, 9–12, 37), топоры с широким месяцевидным лезвием – «айбалта» (22–29, 31, 35, 38), топоры с асимметричным клинком (32–34), а также многочисленные переходные формы. Зафиксированы плоскообушные (3–5, 7, 9–14, 18, 26, 31, 34, 35), низкообушные (6, 15, 17, 19–22, 30, 32, 33) и высокообушные топоры (2, 16, 23–25, 27–29). В последнем случае обух часто оформлен в виде клевца (2, 23) или миниатюрного молота (16, 24, 28, 29), что в точности соответствует конструкции подлинных казахских боевых топоров XVII–XIX вв. На рисунках П. М. Кошарова и М. С. Знаменского нижний и верхний края казахских и киргизских боевых топоров оформлены парными остроугольными зубцами (19–21, 24, 29). Подобные зубцы (даже в большем количестве) можно видеть на казахском «шакане» из МАЭ (№ 313–116). В ряде случаев топоры изображены с «бородкой» под клинком (6, 14, 17). Это не художественная условность. Часть подлинных казахских боевых топоров действительно снабжена «бородками» различных форм и размеров. При этом некоторые экземпляры представляют собой рабочие топоры русского производства, использовавшиеся казахскими номадами в качестве оружия, что также нашло свое отображение в изобразительных материалах (14). Художниками подмечены такие характерные элементы казахских боевых топоров, как металлические накладки и «отрезы» на топорище (3, 19–21, 24, 29). Сами топорища различаются по длине и особенностям оформления. Наряду с топорищами малых (6, 14, 32) и средних размеров встречаются образцы на очень длинных «кавалерийских» рукоятях (4, 7, 13, 17–21, 22, 24, 34), что подтверждается вещественными материалами и письменными источниками (см. выше). На кулпытасах Западного Казахстана нижний конец топорища оформлен в виде уплощенного шара (6, 31, 33, 35). Подобное навершие препятствовало соскальзыванию руки воина при нанесении мощного проносного удара. Оформленные подобным образом топоры хранятся в музейных собраниях России и Казахстана [Ахметжан, 2007. С. 120, 123, 124. Рис. 7, 8].

В качестве наглядной иллюстрации высокой достоверности рассматриваемых изобразительных материалов можно провести сравнение топоров на рисунках М. С. Знаменского и подлинного «айбалта» из ЦГМРК (КП № 14076). Проушный топор из ЦГМРК имеет характерное «месяцевидное» лезвие, его боек украшен стилизованным растительным орнаментом, проух заклепан полусферической пластиной на-вершия, обух снабжен миниатюрным молотом, верхняя часть топорища окована металлом и снабжена «отрезом». Все эти элементы (вплоть до стилистики узора) зафиксированы на рисунках М. С. Знаменского ( 24 , 29 ). Можно было бы даже предположить, что образцом для изображения послужил именно топор из ЦГМРК, если бы не характерные остроугольные зубцы на бойке, которые отсутствуют на подлинном оружии ( 24 , 29 ).

Подчеркивая сходство подлинных боевых топоров кочевников и их изображений, выполненных художниками XVIII–XIX вв., нельзя не отметить и некоторые важные отличия. Так, например, поверхность большинства топоров на изображениях никак не украшена, в то время как подлинные образцы покрыты густым растительным и геометрическим орнаментом (36–38). Объяснение данного феномена заключается в следующем. В музейные и частные собрания передавалось, как правило, лишь наиболее качественное и богато оформленное оружие. Что касается простых топоров, захваченных российскими войсками в ходе столкновений с номадами, то, судя по сообщениям современников, они не забирались в арсеналы, а зарывались в землю неподалеку от места сражения. Оставшиеся на руках у номадов простые боевые топоры во второй половине XIX – первой половине XX в. использова- лись в ходе различных хозяйственных работ. По данной причине процент богато украшенных топоров в музейных и частных собраниях непропорционально высок.

Представляется возможным дифференцировать выделенные группы рисунков по степени достоверности в передаче деталей. К числу наиболее точных изображений, отличающихся высокой степенью реалистичности, можно отнести цветные и чернобелые рисунки, выполненные с натуры российскими путешественниками, художниками и этнографами. Что касается изображений боевых топоров, нанесенных степными мастерами на кулпытасы Западного Казахстана, то они лишь немногим уступают по точности изображения картинам профессиональных художников и этнографов. Они весьма достоверно отображают особенности конструкции и системы оформления удар-но-рубящего оружия казахских кочевников. Значительно более схематично переданы топоры на цинских и европейских картинах и гравюрах. Это вполне закономерно, так как восточноазиатские и европейские художники часто не имели возможности лично ознакомиться с экзотическим оружием номадов и изображали его на основе рассказов своих соотечественников, побывавших на территории Казахстана.

Высокая степень достоверности изобразительных материалов позволяет привлекать их для реконструкции тех элементов казахских боевых топоров, которые в силу различных причин не дошли до нашего времени. Так, например, многие топоры на изображениях снабжены металлическими кольцами, которые часто отсутствуют на подлинных топорищах, хранящихся в музейных и частных собраниях. Изобразительные источники свидетельствуют, что железное кольцо обычно приклепывалось к нижней части рукояти и служило для крепления кожаного темляка (4, 5, 13, 14, 17–21, 24, 27). Еще одним элементом оформления боевых топоров кочевников, который редко сохраняется до нашего времени, была обмотка рукояти кожаным ремешком или тканью. Этот способ оформления топорища фиксируется как на рисунках европейских художников (9), так и на кулпытасах Западного Казахстана (34). Среди известных нам 112 казахских боевых топоров отсутствуют образцы с Г-образной рукоятью. Однако подобное оружие зафиксировано на стенах кулпытасов Западного Казахстана (16), это позволяет предположить, что такие топоры также применялись кочевниками данного региона.

Проведенный анализ показал, что изобразительные материалы являются ценным источником по изучению топоров казахских воинов XVIII–XIX вв. и могут привлекаться для реконструкции системы оформления, вида и боевого применения ударно-рубяще-го оружия тюркских номадов Центральной Азии позднего Средневековья и раннего Нового времени.

Список литературы Казахские боевые топоры в изобразительных источниках XVIII-XIX веков

- Андреев И. Г. Описание средней орды киргиз-кайсаков. Алматы: Гылым, 1998. 232 с.

- Аткинсон Т. Путешествие в казахские степи // Простор. 1972. № 3. С. 36-52.

- Ахметжан К. С. Этнография традиционного вооружения казахов. Алматы: Алматыкитап, 2007. 216 с.

- Броневский Г. М. Замечания о киргизах (Записки ГенералМайора Броневского о Киргиз-Кайсаках Средней Орды) // Отечественные записки. СПб., 1830. С. 76-88, 162-194, 357-364.

- Курылев В. П. Оружие казахов // Сборник Музея антропологии и этнографии. Л., 1978. Вып. 34. С. 4-22.

- Кушкумбаев А. К. Военное дело казахов в XVII-XVIII веках. Алматы: Дайк-Пресс, 2001. 172 с.

- Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей. Алматы: САНАТ, 1996. 655 с.

- Мейер Л. Киргизская степь Оренбургского ведомства. СПб.: Тип. Э. Веймара и Ф. Персона, 1865. 288 с.

- Национально-освободительная борьба казахского народа под предводительством Кенесары Касымова (Сборник документов). Алматы: Гылым, 1996. 512 с.

- Шангин И. П. Извлечения из описания експедиции бывшей в Киргизскую степь в 1816 году // Сибирский Вестник, издаваемый Григорием Спасским. СПб.: Морская типография, 1820. Ч. 9. 373 с.