Казахские деревянные надмогильные сооружения Павлодарского Прииртышья

Автор: Ахметова Ш.К., Толпеко И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

На материалах экспедиции 2023 г. рассматриваются деревянные надмогильные сооружения на казахских кладбищах, расположенных в пределах Государственного лесного природного резервата «Ертк орманы» (Щербактинский и Ацкулу р-ны Павлодарской обл.). Целью исследования стало выявление общих и специфических черт деревянных надмогильных сооружений на казахских некрополях резервата. Самые ранние даты на сохранившихся оградах относятся к 1960-м гг. По используемым элементам деревянные надмогильные сооружения можно разделить на четыре вида конструкций: из бревен, жердей, досок и штакетника. Ограды могут быть как открытого типа, так и иметь сверху четырехскатное или двускатное перекрытие. При их строительстве нельзя быто использовать элементы из металла. К наиболее ранним и типичным для рассматриваемой территории следует отнести прямоугольные ограждения по типу сруба, но без примыкания бревен друг к другу по горизонтали. Особенностью этой конструкции является перекладина из бревна, уложенная посередине по длинной оси ограды, которая символизирует шацырац. Встречаются также сооружения в виде полноценного сруба из жердей, досок или штакетника. Все эти варианты оград хорошо представлены на кладбище с. Мергалым Аццулу р-на. Некрополь выделяется многочисленностью, разнообразием и хорошим состоянием деревянных надмогильных сооружений. На некоторых оградах сохранились деревянные доски с вырезанными на них именами и датами жизни покойных. Первый мавзолей известного религиозного деятеля Габдул Уахит Хазрета, жившего и похороненного в этих местах, быт также сооружен в 1962 г. из деревянных досок. В настоящее время деревянные надмогильные сооружения вытеснены другими строительными материалами.

Казахи, кладбище, надмогильные сооружения, деревянные ограды, срубы, павлодарское прииртышье

Короткий адрес: https://sciup.org/145146557

IDR: 145146557 | УДК: 393 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.1004-1010

Текст научной статьи Казахские деревянные надмогильные сооружения Павлодарского Прииртышья

На традицию сооружения ограды вокруг захоронения у казахского населения юга Западной Сибири значительное влияние оказали природно-географические условия. На начальных этапах захоронения защищали наиболее доступным материалом – могилы закрывали дерновыми пластами или возводили вокруг них ограды из дерновых кирпичей. В дальнейшем активно начали использовать саман и дерево. Различные варианты деревянных оград получили распространение только в тех местах проживания казахского населения, где был лес (лесостепная зона и территории распространения реликтовых сосновых лесов в Среднем Прииртышье). Так, в лесостепной зоне Омской обл. до 1970–1980-х гг. ограды могил делали из бревен, жердей или из штакетника: зират Бараба Шербакульского р-на и др. Конструкции из бревен и жердей, по информации, полученной от имама мечети аула Большой Ис-как К.Х. Тютина, являются более ранними [Ахметова, Толпеко, 2019, с. 669–670, рис. 4]. Популярность дерева в тех местах, где были леса, объяснима. На сооружение ограды из этого материала требовалось меньше времени и ресурсов, чем на возведение ограждения из самана. К тому же оно в полной мере соответствовало традиции ислама, изначально предполагавшей со временем разрушение конструкции. Деревянные ограды за несколько десятков лет сгнивали и обрушивались, они также часто сгорали во время пожаров.

Согласно исламу, вокруг могил нельзя устанавливать ограждения из жженого кирпича и металла. С одной стороны, применение огня (с которым ассоциировались металлические изделия) рассматривается по аналогии с адскими муками. С другой – человек из земли (по Корану – глины) пришел и в землю ушел, поэтому и надмогильные сооружения должны со временем разрушиться и слиться с почвой. Знание казахами различных типов соединения деревянных деталей позволяло избежать использования в погребальных конструкциях металла. Однако в дальнейшем дерево и саман все же повсеместно сменили ограды из металла, промышленного кирпича, бетона и разнообразные комбинированные конструкции. Таким образом, традиция возведения деревянных оград вокруг могил практически исчезла, как и сами такие сооружения из-за быстрого разрушения. Однако в ряде мест Северного Казахстана все еще можно фиксировать и изучать этот реликт.

Работа основана на материалах этнографической экспедиции, проведенной в рамках проекта «Сакральные ландшафты Степного Прииртышья» Института археологических исследований ППУ им. А.Х. Мар-ғулана в июне 2023 г. в Щербактинском и Аққулу (бывшем Лебяжинском) р-нах Павлодарской обл. В 2003 г. территории этих районов вошли в состав Государственного лесного природного резервата «Ертiс орманы» («Иртышский лес») Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Резерват расположен в подзоне сухих ковыльно- типчаковых степей в провинции Иртышско-Обских сосновых (ленточные боры Прииртышья) и березовых остепненных лесов Павлодарского песчано-степного района. Основной лесообразующей породой на территории резервата является сосна обыкновенная, что стало важным фактором в рамках данного исследования.

Экспедиция работала по целому ряду направлений изучения сакральной проблематики Павлодарского Прииртышья. Целью настоящего исследования стало выявление общих и специфических черт деревянных надмогильных сооружений на казахских кладбищах резервата. Основные результаты были получены при помощи методов полевой этнографии. Наиболее продуктивными оказались работы на кладбище с. Мерғалым Аққулу р-на, где было выявлено большое количество разнообразных погребальных сооружений из дерева, в т.ч. хорошей сохранности. Последний фактор очень важен, т.к. в большинстве случаев фиксируемые ограды из этого материала сильно разрушены, что не позволяет проследить все особенности их конструкции и оформления.

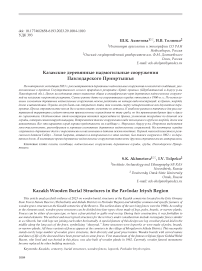

Распространенным типом надмогильных сооружений из дерева были четырехугольные (преимущественно прямоугольные) ограды. Ранние варианты представлены бревенчатыми срубами или ограждениями из жердей. Для сооружения оград срубного типа использовались тонкие ошкуренные бревна. Диаметр их, как правило, составлял 10–15 см. Для ограждения детских могил, как правило, применялись более тонкие бревнышки, хотя иногда и такие же, как у взрослых по диаметру, но само сооружение делали меньше по размеру. Типичная конструкция представляла собой прямоугольное сооружение срубного типа с вертикальными стенками шириной от 1,5 до 2,5 м и длиной от 2 до 4 м (рис. 1, 1 ). Размеры изменялись пропорционально. Нижний уровень сооружения представлял собой два бревна, уложенные по длине ограды, которые устанавливали прямо на землю. Отмечено всего несколько случаев, когда о снованием конструкции становились бревна короткой стороны. Иногда по углам под нижние бревна подкладывались чурки, чтобы приподнять их над землей. Количество бревен по сторонам варьировало. Самым распространенным было соотношение 4 (здесь и далее – по ширине) × 4 (по длине), реже 3 × 3 и 4 × 3. Другие сочетания – 2 × 2; 2 × 3 и 3 × 2; 3 × 4, 4 × 5 и 5 × 4, 5 × 5 встречаются, но значительно реже. Угловые соединения во всех случаях выполнялись по типу «в чашу» – неглубокая полукруглая выемка оформлялась в верхней части бревна. Туда устанавливалось следующее бревно, в верхней части которого также делась выемка под следующее. Неглубокая чаша не позволяла бревну осесть на то, которое располагалось ниже. В результате расстояние между бревнами составляло практически их диаметр. Угол формировался с остатком (бревна выходили за пре-

Рис. 1. Кладбище с. Мерғалым, Ақкулу р-н, Павлодарская обл. Фото И.В. Толпеко, 2023 г.

1 – ограды срубного типа; 2 – палка, удерживающая центральное бревно; 3 – бревно с крученой древесиной и палкой-опорой внизу; 4 – надмогильное сооружение в виде шестиугольного сруба.

делы стен). Преобладающая высота оград варьирует в пределах 0,7–1 м и зависит от количества установленных бревен. Редко, но встречаются варианты высотой 0,5–0,6 м или до 1,2 м.

Особенностью этой конструкции является перекладина из бревна, уложенная посередине по длинной оси ограды. Сооружения такого типа не перекрывались крышей или кумбезом. Вероятно их заменяло это бревно, имитирующее в срубной конструкции центральную балку дома – матицу (опора крыши дома, идентичная шаңырақу). По сведениям информантов, это символ пути человека – от перекладины на казахской колыбели до последней колыбели в месте упокоения. О важности рассматриваемого элемента свидетельствует тот факт, что его стремились сохранить на своем месте как можно дольше. Одиночное расположение способствовало тому, что эту перекладину могло сдуть ветром, быстрее шло ее разрушение (прогнивая, она обрушивалась, ломаясь посередине). Прослежено несколько способов, применяемых для удержания этого элемента конструкции на месте: 1) прибивание гвоздем к бревну, на которое оно опиралось; 2) привязывание в том же месте или к бревнам по бокам проволокой; 3) прибивание рядом палки – со стороны, противоположной воздействию господствующего ветра (рис. 1, 2); 4) установка палки-опоры снизу по центру (рис. 1, 3). Прослежено, что такое бревно во многих случаях имело крученую структуру (древесина закручена по спирали) (рис. 1, 3). Такие деревья называют вертолетными (или ветреничными), а само явление – косослойностью.

Косослойность может проявляться у разных пород деревьев, но особенно часто встречается у сосны, ели, лиственницы и граба. Именно сосна доминирует в лесных массивах на территории резервата и являлась в этих местах основным строительным материалом для надмогильных сооружений из дерева. Кручение связано со специфическим направлением деления клеток при образовании древесины. Считается, что из-за холодного ветра, дующего преимущественно в одном направлении, почки на дереве образуются в основном с противоположной стороны ствола. Стараясь равномерно распределить ветви, древесина ствола закручивается по спирали. Это значительно повышает ее прочность и, соответственно, устойчивость к ветрам [Суханова]. О большей надежности (крепости) таких стволов, несомненно, знало местное население, которое по возможности использовало их в качестве продольного бревна, венчающего срубную надмогильную конструкцию. Анализ деревянных оград показал, что наибольшему воздействию неблагоприятных факторов (влага, солнце, ветер), соответственно и разрушению, подвергался верхний ряд бревен, а особенно – верхнее одиночное бревно. Именно для него старались использовать крученый ствол. Интересно, что пока дерево покрыто корой, крученые и обычные стволы внешне практически никогда не отличаются. Так что наблюдать винтообразно закрученные стволы можно только если оголен ствол.

Несмотря на открытую конструкцию сооружения, верхний ряд бревен частично защищал нижние от намокания, обеспечивая им лучшую сохранность. Сильнее всего на старых оградах разрушены сверху верхние бревна и нижний ряд, находившийся у самой земли. В нарушение установок ислама мы видим по- пытки обеспечения сохранности деревянных ограждений путем использования металла: связывание бревен проволокой, скрепление металлическими скобами и гвоздями.

На кладбище с. Мерғалым были встречены две срубные ограды с плотно прилегающими бревнами, угловое соединение которых было обеспечено рубкой в «косую лапу» («ласточкин хвост») с небольшим остатком. В остальном (размеры, продольное бревно-перекладина) они не отличались от срубных конструкций, описанных выше.

Срубные ограждения, вероятно, самые ранние. Именно они представлены в разрушенном виде на старой части кладбища с. Мерғалым и на других обследованных казахских некрополях резервата. В пользу их более раннего возраста свидетельствует и тот факт, что при их сооружении не предполагалось использование металлических соединений.

Не сколько особняком стоит шестиугольная ограда-сруб, расширяющаяся (раскрывающаяся) снизу вверх (рис. 1, 4 ). Угловое соединение выполнено рубкой в «косую лапу». Снаружи бревна обтесаны (образуют прямую стену), изнутри оставлены круглыми. Сверху выполнена расширенная обвязка высотой в два бревна. Углы сверху украшены фигурными деревянными элементами с полумесяцем вверху. Крыши нет, но присутствует дверь и два окна, выполненных по типу бойниц (маленькие, расположены высоко). Это оригинальное сооружение было построено не ранее 1996 г. Шестиугольная форма оград редко, но регулярно встречается на казахских кладбищах. Есть подобное сооружение, выложенное из белого кирпича, и на некрополе с. Мерғалым.

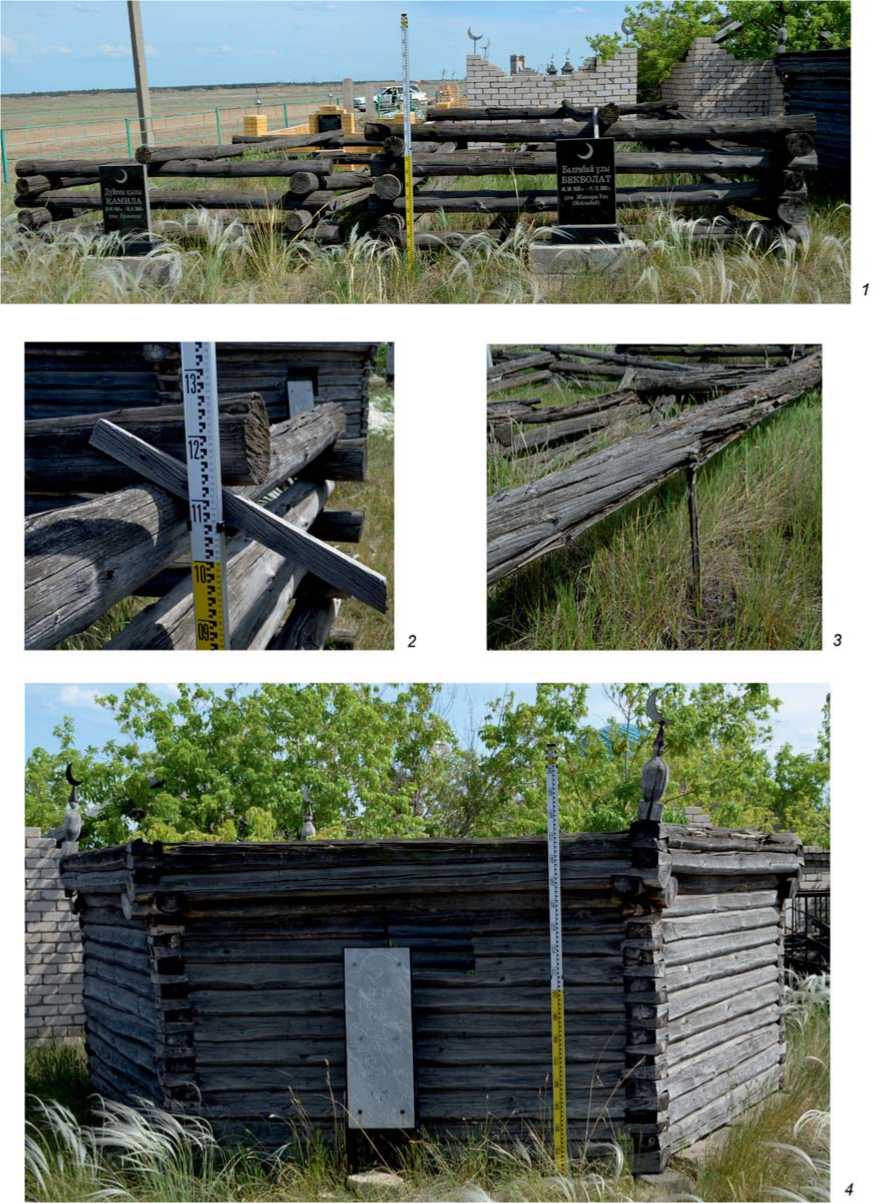

Довольно многочисленны на кладбище с. Мер-ғалым ограды следующего вида: массивные столбы (квадратные в сечении, шириной до 20–25 см, при-остренные сверху) образуют прямоугольник. Пространство между ними по сторонам может быть заполнено: 1) тремя горизонтальными жердями (рис. 2, 1 ); 2) 2–3 широкими досками, установленными горизонтально на расстоянии друг от друга (рис. 2, 2 ); 3) прожилинами со штакетником или неширокими досками, установленными вертикально и заостренными сверху по типу штакетника (рис. 2, 2 ). Все такие конструкции собирались с использованием гвоздей. Лишь в одном случае на старой части кладбища удалось изучить сильно разрушенную ограду, которая была собрана по принципу шип–паз. Прожилины были вставлены в отверстия в столбах, а фигурные штакетины продеты в отверстия в прожилинах (рис. 2, 3 ). Штакетины и доски стали использовать в советское время с появлением деревообрабатывающих предприятий. Самые ранние такие сооружения можно датировать по датам смерти серединой 1960-х гг.

Интересно, что крыши сооружали только над оградами из штакетника. Они представлены двумя вариантами: 1) над прямоугольными в плане ограж-

Рис. 2 . Кладбище с. Мергалым, Аккулинский р-н, Павлодарская обл. Фото И.В. Толпеко, 2023 г.

1 – ограда из жердей; 2 – ограды из досок и штакетника; 3 – остатки ограды из штакетника, техника шип – паз.

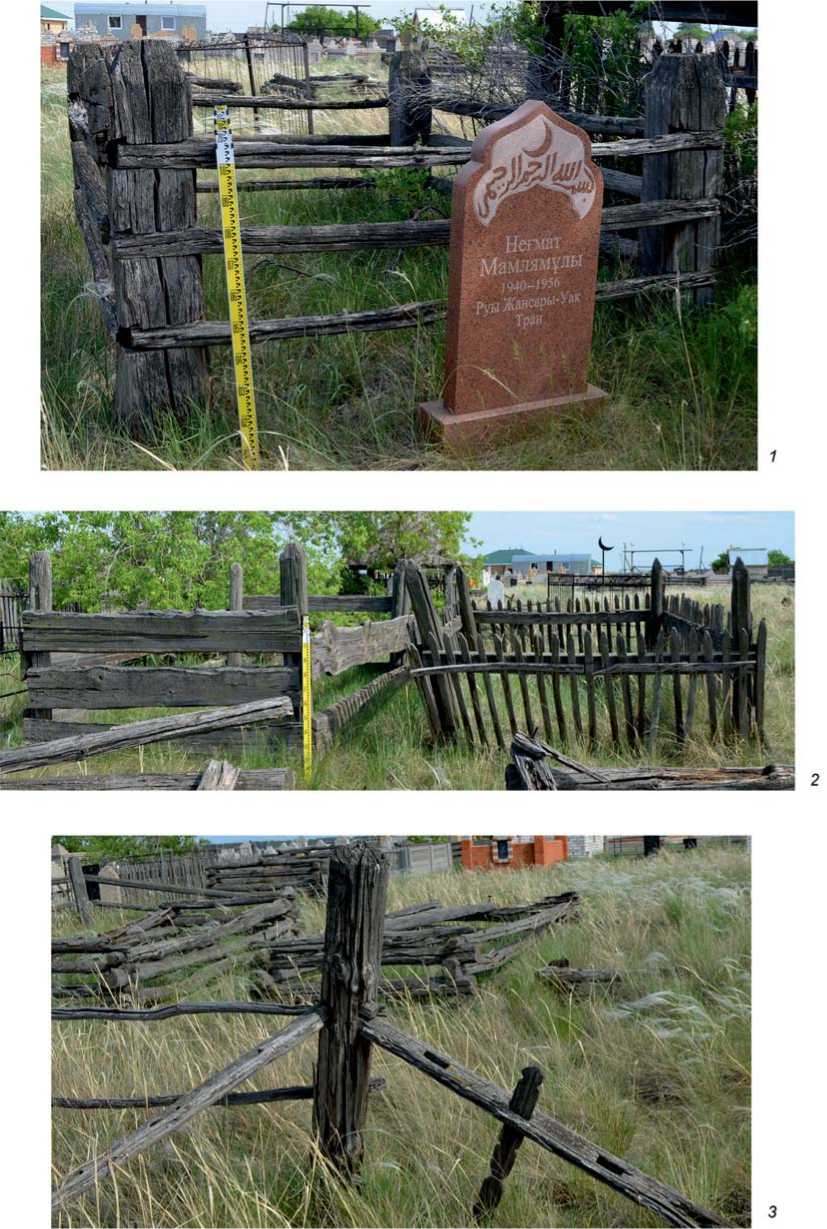

дениями воздвигалась двускатная крыша без сплошного перекрытия (доски образовывали разреженную решетку) (рис. 3, 1); 2) над квадратными – четырехскатная сплошная (рис. 3, 2). Крыши и кумбезы над деревянными надмогильными сооружениями делал мастер из с. Мерғалым Ақкулу р-на. После его смерти устанавливать их стало некому. Именно на оградах из штакетника выявлены первоначальные

Рис. 3. Кладбище с. Мергалым, Аккулинский р-н, Павлодарская обл. Фото И.В. Толпеко, 2023 г.

1 – ограда из штакетника с двускатной крышей с возведенным вокруг торткулаком; 2 – остатки четырехскатной крыши; 3 – деревянная доска с вырезанной надписью.

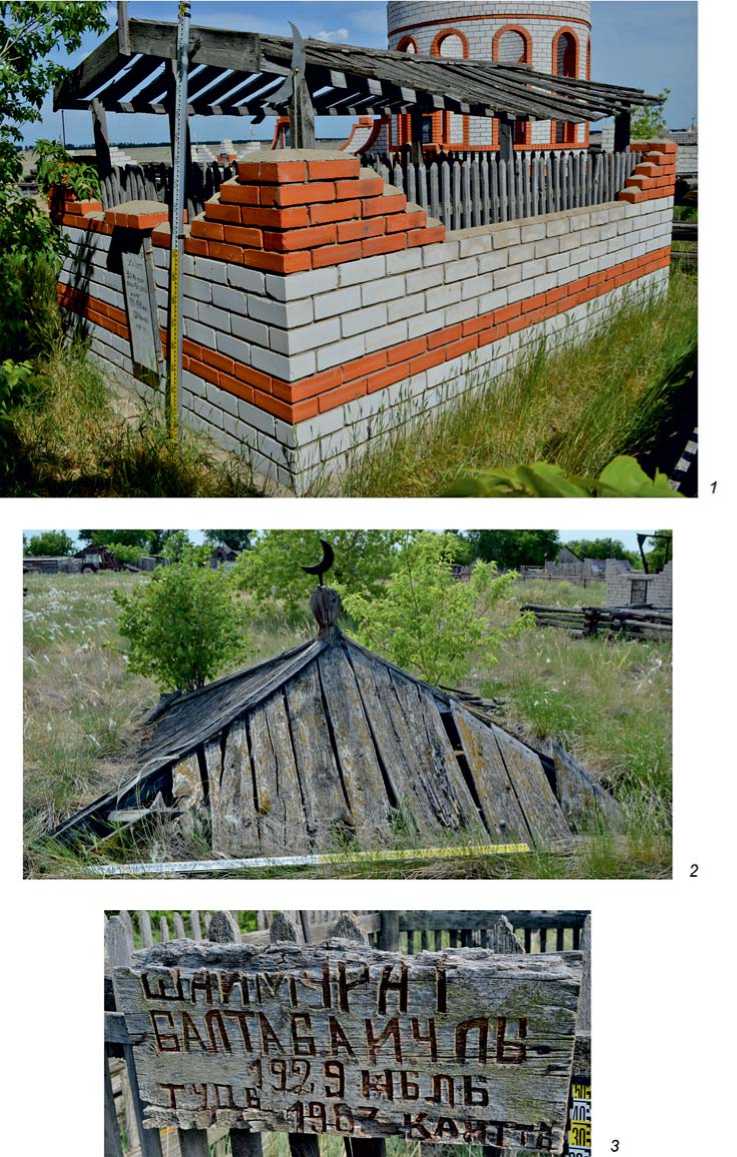

надписи со сведениями об умерших, вырезанные на деревянных досках (рис. 3, 3 ). Еще одна особенность – вокруг нескольких подобных оград (хорошей сохранности) из штакетника с двускатными крышами позднее были возведены кирпичные надмогильные сооружения (рис. 3, 1 ).

В ракурсе рассмотрения традиции строительства надмогильных сооружений из дерева в Павлодарском Прииртышье в целом и на территории Государственного лесного природного резервата «Ертiс орманы» в частности необходимо отметить, что первый мавзолей Габдул Уахит Хазрета был построенн в 1962 г.

тоже из деревянных досок. Он сохранился и стоит рядом с новым кирпичным мавзолеем на казахском кладбище в живописном сосновом бору недалеко от с. Арбиген (от Арба иген ).

Экспедиционные работы 2023 г. позволили собрать ценный материал по строительству на казахских кладбищах надмогильных сооружений из дерева. В большинстве мест на юге Западной Сибири эта категория источников практически или полностью исчезла в результате естественного разрушения и пожаров. Сама же традиция ушла в прошлое, дерево давно сменили другие, более стойкие материалы. На территории резервата строительство оград из этого материала продолжалось до недавнего времени. На кладбище с. Мерғалым последние деревянные надмогильные сооружения появились уже в ХХI в. Местное население владеет информацией, которая может прояснить многие аспекты этой традиции. Ограды из дерева на территории резервата разнообразны: конструкции из бревен, жердей, досок, штакетника, с крышами и без них. Уже само по себе это является яркой специфической чертой погребального обряда казахского населения резервата. На одном только кладбище с. Мерғалым выявлены все типы надмогильных сооружений из дерева, с которыми нам приходило сь сталкиваться ранее. А очень хорошая сохранность многих конструкций дает возможность вникнуть в конструктивные детали, что ранее было сделать весьма затруднительно из-за малочисленности и плохой сохранности деревянных строений в других местах. Целый ряд черт можно обозначить на данный момент как специфические, возможно, имеющие региональную специфику. К таким можно отнести оригинальные разреженные срубные конструкции с возможным реликтом – бревном-перекладиной по центру, двускатные крыши-решетки над прямоугольными и четырехскатные сплошные над квадратными оградами из штакетника. На данный момент можно лишь предположить, что эти особенности, судя по всему, свойственны для многих казахских кладбищ на территории резервата. В ходе экспедиции работы проводились в общей сложности на пяти некрополях и исследованные там деревянные ограды, в первую очередь срубного типа, были практически идентичны. Возможно, такая локализация традиции связана с зоной ленточных боров, что требует дальнейшей проверки.

Исследование проведено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0002 «Население Сибири и Северного Казахстана: социокультурные процессы и трансляция культурного наследия».

Список литературы Казахские деревянные надмогильные сооружения Павлодарского Прииртышья

- Ахметова Ш.К., Толпеко И.В. Особенности внутреннего и внешнего обустройства погребальных сооружений у казахов юга Западной Сибири // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. -Т. XXIV. - С. 665-671. DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25 EDN: USHWCV

- Суханова Е. Вертолетные деревья. Интернет-журнал "Живой лес". - URL: https://givoyles.ru/articles/zhizn-zamechatelnyh-rastenii/vertoletnye-derevya (дата обращения: 29.08.2023).