Казахские секирки айбалташык позднего средневековья и раннего нового времени

Автор: Бобров Л.А., Орозбекова Ж.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены казахские секирки «айбалташык» из музейных и частных собраний Российской Федерации и Республики Казахстан. Отличительной чертой данной разновидности ударно-рубящего оружия является месяцевидное лезвие шириной менее 10 см. Благодаря изогнутому С-образному лезвию удар секиры обладал не только рубящим, но и рубяще -режущим эффектом, что представляло особую угрозу для легковооруженных воинов противника. На основании комплексного анализа источников выявлены особенности конструкции, оформления и боевого применения секирок «айбалташык». Установлено, что резкий рост популярности секир «айбалта» и их миниатюрных аналогов - «айбалташык» во второй половине XVIII - XIX в. был обусловлен вытеснением металлического защитного вооружения из широкого военного обихода кочевников Центральной Азии.

Центральная азия, казахстан, ударно-рубящее оружие, боевые топоры, секирки "айбалташык"

Короткий адрес: https://sciup.org/14522069

IDR: 14522069 | УДК: 903.22

Текст научной статьи Казахские секирки айбалташык позднего средневековья и раннего нового времени

Комплекс ударно-рубящего оружия казахских кочевников позднего Средневековья и раннего Нового времени отличается значительным типологическим разнообразием. Пожалуй, самой известной разновидностью казахских боевых топоров XVIII–XIX вв. являются секиры айбалта («лунный топор»), снабженные оригинальным месяцевидным (С-образным) лезвием, концы которого были отогнуты в сторону топорища. Секиры айбалта неоднократно привлекали внимание отечественных и зарубежных археологов, историков и этнографов [Курылев, 1978, с. 11–13; Кушкумбаев, 2001, с. 65, 66; Ахметжан, 2007, с. 116, 117]. Однако исследователями нередко игнорировался тот факт, что казахскими номадами, наряду с классическими секирами айбалта (с шириной лезвия 15–20 см), применялись их миниатюрные аналоги, ширина лезвия которых не превышала 10 см. Данную разновидность казах- ского ударно-рубящего оружия можно обозначить как секирки (айбалташык).

Целью настоящей статьи является анализ конструкции, декоративного оформления, особенностей эволюции и боевого применения секирок айбалташык .

Нами собраны сведения о 117 казахских боевых топорах, хранящихся в музейных и частных собраниях России, Казахстана, Узбекистана, Китая и других стран. Двенадцать из них могут быть отнесены к секиркам айбалташык .

По материалу изготовления все бойки рассматриваемой серии относятся к классу железных, по способу насада на топорище к отделу проуш-ных. По сечению бойка выделяется две группы.

Группа I. Плоскообушные.

Тип 1. Плоскообушные секирки с трапециевидным клинком и месяцевидным лезвием.

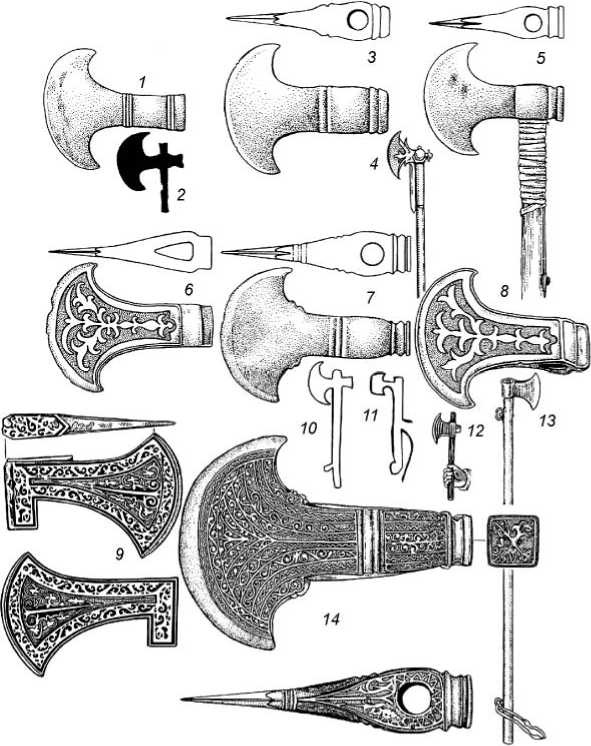

Вариант 1. Плоскообушные секирки с трапециевидным орнаментированным клинком и месяцевидным лезвием (см. рисунок, 9 ).

Включает один экз. из Карагандинской обл. РК (Центральный Казахстан). Боек с массивным отогнутым вниз обухом снабжен клинком со слабо выраженным С-образным лезвием. Проух заклепан орнаментированной железной пластиной. Большая часть бойка покрыта частым орнаментом, выполненным в технике серебряной насечки по металлу. По краю клинка пропущена широкая серебряная кайма, украшенная силуэтами летящих хищных птиц в окружении цветочных зарослей. На внутреннем поле клинка помещено стилизованное изображение дерева, гибкие ветви которого заканчиваются трехлепестковыми бутонами. Казахские и киргизские секиры подобной конструкции приведены на рисунках и картинах XVIII–XIX вв. [Бобров, 2014, с. 43, рис. 1, 18, 19, 31, 35 ]. Система оформления секирки позволяет локализовать время ее изготовления XVIII – серединой XIX в.

Тип 2. Низкообушные секирки и отвести удар. При определенных обстоятельствах остро заточенный «отрез» мог использоваться и в качестве оружия ближнего боя. Второе топорище усилено железными пожилинами, кожаной обмоткой и тремя медными «браслетами» (см. рисунок, 5). На нижний конец топорища насажен медный наконечник с шаровидным навершием.

Изобразительные материалы свидетельствуют, что секиры айбалта и секирки айбалташык применялись казахскими воинами XVIII–XIX вв. [Бобров, 2014, с. 43, рис. 13, 22, 24, 25, 27–29, 30, 31, 35]. Этим же историческим периодом можно датировать и рассмотренные выше образцы из российских и казахстанских музейных и частных собраний.

Вариант 2. Низкообушные секирки с орнаментированным трапециевидным клинком и месяцевидным лезвием (см. рисунок, 6, 8, 14 ).

Включает 3 экз. из ЦГМРК, РЭМ и частной российской коллекции.

с трапециевидным клинком и месяцевидным лезвием.

Вариант 1. Низкообушные секирки с трапециевидным клинком и месяцевидным лезвием (см. рисунок, 3, 5, 7 ).

Включает 8 экз. из музейных собраний и частных коллекций Российской Федерации и Республики Казахстан.

Длина бойка 6,3–18,0 см, ширина лезвия 5,4–9,2 см. Концы ярко выраженного С-образного лезвия отогнуты в сторону топорища. Обух бойка выполнен в виде приземистой (одинарной или двойной) «платформы», играющей роль противовеса клинку, что позволяло наносить более точный и концентрированный удар. На большинстве се-кирок серии клинок и обух отделены от «щечек» выпуклыми бортиками. Проух имеет треугольную или округлую форму (см. рисунок, 3, 5, 7 ). Два топора сохранили аутентичные деревянные рукояти (длина 68,0–75,2 см; диаметр 3,0–3,5 см). Первое топорище снабжено железным «отрезом», представляющим собой узкую заточенную железную пластину (длина 18,0 см), приклепанную к рукояти непосредственно под клинком. «Отрез» защищал рукоять топора от рубящих ударов противника, а также не позволял вражескому воину перехватить топорище

Секирки айбалташык из ЦГМРК ( 1, 8 ), РЭМ ( 14) , частных коллекций ( 3, 5–7, 9 ) и их изображения в XVIII–XIX вв. ( 2, 4, 10–13 ). Рисунок Л.А. Боброва.

От рассмотренных выше низкообушных секи-рок с месяцевидным лезвием данные экземпляры отличаются наличием орнамента на поверхности бойка. Топоры из ЦГМРК и частной коллекции весьма близки по конструкции и системе оформления (см. рисунок, 6, 8 ). Не исключено, что они изготовлены одним и тем же мастером. Поверхность клинка и часть «щечек» покрыты узором в виде стилизованного дерева с тремя большими ветвями и множеством малых остроугольных отростков (светлый рисунок на темном фоне). Узор на топоре из РЭМ более сложный и изящный (см. рисунок, 14 ). Тонкое серебряное «дерево» или «куст» образует каркас композиции, в то время как пространство между «ветвями» заполнено вьющимися побегами и зубчатыми лентами различных форм и размеров. Аналогичный узор покрывает «щечки», обух и верхнюю часть бойка. Особенности конструкции и системы оформления позволяют предположить, что секирки были изготовлены мастерами Казахстана или Мавераннахра XVIII–XIX вв.

Топоры с месяцевидным лезвием в целом не характерны для комплекса ударно-рубящего оружия тюркских и монгольских кочевников раннего и развитого Средневековья. Находки секир, датированных данным историческим периодом, крайне редки [Горелик, 2002, с. 66, рис. 6]. Резкий рост популярности секир среди номадов Центральной Азии пришелся на вторую половину XVIII – XIX в. Он был обусловлен постепенным вытеснением металлических доспехов из широкого военного обихода народов региона. В условиях сокращения численности панцирников на полях сражений теряют популярность «бронебойные» разновидности боевых топоров, снабженные узким клинком удлиненно-треугольной формы (казахск. шакан ). Лидирующие позиции в казахском комплексе ударно-рубящего оружия постепенно занимают универсальные топоры балта и секиры айбалта . Благодаря широкому С-образному клинку удар секиры обладал не только рубящим, но и режущим эффектом [Ахметжан, 2007, с. 116]. Такое оружие было исключительно опасно для воинов противника, лишенных защитного вооружения. Секира не только перерубала и дробила кости, но и разрезала кожный покров, оставляя после себя длинные раны, приводившие к обильной кровопотере. Данные свойства секир айбалта были характерны и для секирок айбалташык с той только разницей, что боек меньшего размера и веса позволял более свободно действовать (а, возможно, и фехтовать) при помощи данного оружия. Особенно опасны были стремительные и неожиданные удары в голову противника.

Комплексный анализ вещественных и изобразительных материалов позволяет реконструировать особенности боевого применения казахских топоров и секир позднего Средневековья и раннего Нового времени [Бобров, 2014]. Судя по сохранившимся рукоятям, секирки айбалташык использовались, преимущественно, в конном строю. На рисунках XVIII–XIX вв. казахские всадники, вооруженные секирами, удерживают оружие одной рукой, ухватившись за нижнюю часть топорища. Размахнувшись через правое плечо, они наносили мощный проносной удар, стараясь попасть в голову врага. В спешенном положении воин мог удерживать секиру двумя руками. При столкновении с всадником секироносец поднимал свое оружие высоко над головой, а затем резко обрушивал его на противника, стараясь поразить колени всадника, голову или шею его боевого коня. В искусстве владения боевым топором казахские номады достигли выдающихся результатов. Английский путешественник Т. Аткинсон, проживший в казахских степях около семи лет (1845–1853) и лично общавшийся с соратниками известного степного правителя Кенесары Касымова, отмечал, что именно необычайная ловкость в обращении с копьем и боевым топором позволяла джигитам Кенесары столь успешно воевать с превосходящими силами противника [Аткинсон, 1972, с. 43].

Эффективность секир с месяцевидным лезвием обусловила длительность их бытования среди тюркских кочевников Центральной Азии. Казахские оружейники продолжали изготавливать данную разновидность ударно-рубящего оружия вплоть до конца XIX – начала XX в.

Список литературы Казахские секирки айбалташык позднего средневековья и раннего нового времени

- Аткинсон Т. Путешествие в казахские степи//Простор. -1972. -№ 3. -С. 36-52.

- Ахметжан К.С. Этнография традиционного вооружения казахов. -Алматы: Алматыкитап, 2007. -216 с.

- Бобров Л.А. Казахское ударно-рубящее оружие позднего Средневековья и раннего Нового времени в изобразительных материалах XVIII-XIX вв.//Казахи в Евразийском пространстве: история, культура и социокультурные процессы. -Омск: Амфора, 2014. -С. 40-44.

- Горелик М.В. Армии монголо-татар X-XIV вв. Воинское искусство, снаряжение, оружие. -М.: Восточный горизонт, 2002. -84 с.

- Курылев В.П. Оружие казахов//Сб. Музея антропологии и этнографии. -Л., 1978. -Вып. 34. -С. 4-22.

- Кушкумбаев А.К. Военное дело казахов в XVII-XVIII веках. -Алматы: Дайк-Пресс, 2001. -172 с.