Кедровый промысел шорцев: традиции и современность

Автор: Арбачаков А.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнореальность в фотообъективе. Культурное наследие и промыслы народов Евразии

Статья в выпуске: 2 (38), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье дается характеристика кедрового промысла шорцев - одного из коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Кемеровской обл. Зона расселения шорцев совпадает с экологическим оптимумом кедра в Северной Азии. Добыча кедрового ореха традиционно является частью природопользования шорцев, до настоящего времени во многом сохраняет архаичный облик. Доход от заготовки орехов - важная часть бюджета многих шорских семей. Сохранение и развитие кедрового промысла рассматриваются как основа для сохранения традиционной культуры Горной Шории и укрепления местной экономики.

Шорцы, коренные малочисленные народы России, традиционная культура, кедровый промысел

Короткий адрес: https://sciup.org/14522711

IDR: 14522711

Текст научной статьи Кедровый промысел шорцев: традиции и современность

Ареал кедра сибирского простирается с запада на восток от низовий Вычегды до Алданского нагорья, с севера на юг – от Игарки в низовьях Енисея до верховий Орхона в Монголии. Как показали исследования лесоводов, одной из зон экологического оптимума кедра является Горная Шория, расположенная на юге современной Кемеровской обл. Российской Федерации. Здесь, на горно-таежных пространствах в верховьях Томи, по рекам Мрассе, Кондоме, Кобырзе, Мунды-башу и др., формировался один из коренных тюркоязычных народов Сибири – шорцы. В ХVII–ХVIII вв. предков современных шорцев русские называли кузнецкими татарами – по их специализации на обработке металла ковкой. Различные тюркоязычные группы, населявшие горно-таежную зону, именовались по местопребыванию (черневые татары, мрассцы, кондомцы и т.д.) или по названиям основных родов (абинцы, шорцы, калары и т.д.). К коренным шорским родам, известным с ХVII в., относили: кара-шор, са-рыг-шор, ак-шор, узют-шор, таеш, кечин, кызай, ко-бый, кый, карга, челей, чебидер, калар. Самым многочисленным был род челей (в 1897 г. 1 472 чел.); ему немного уступали роды таеш и шор.

К приходу русских в верховья Томи процессы интеграции разных по происхождению групп местного населения были в основном завершены. Их дальнейшая история была связана с Кузнецким уездом, образованным в ХVII в. К началу ХХ в. здесь сформировались три крупные этнотерриториальные группы: северная лесостепная «абинская», ориентированная на скотоводство и земледелие, и две южные горно-таежные – кондомская и мрасская, сохранявшие традиционную промысловую специализацию.

Этноним «шор» (название локализованного на р. Кондоме одного из 17 тюркоязычных родов) в качестве названия народа был предложен акад. В.В. Рад-ловым и закрепился в крае лишь в начале ХХ в. в результате деятельности Комиссии по изучению племенного состава народов России. В 1925 г. в границах Кузнецкого округа постановлением Сибревкома был создан Горно-Шорский национальный район, включавший 34 (35) сельских и четыре поселковых совета. В 1925–1930 гг. он подчинялся Кузнецкому исполкому, в 1930–1937 гг. – Западно-Сибирскому краевому Совету, в 1937–1939 гг. – Ново сибирскому областному исполкому. После ликвидации в 1939 г. район был реструктурирован – разделен на Таштагольский, Мысковский и Кузедеевский. Сегодня эти районы относятся к Кемеровской обл. РФ. В ее границах и на сопредельных территориях проживают шорцы, численность которых в России, по данным переписи 2002 г., составляет 13 975 чел. В пределах Кемеровской обл. насчитывается ок. 90 поселков, где преобладают представители коренного населения (более 50 %); их численность в области превышает 13 100 чел.

Шорцы, проживающие в поселках предтаежной и горно-таежной зон, сохраняют многие традиционные занятия. Кедровый промысел занимает важное место в жизнеобеспечении народа. Кедрачи и сегодня являются народным достоянием.

Чаще на первых картах Сибири, составленных в 1701 г. тоболяком Семеном Ремезовым, были указаны кедровники, где ловили соболей. В шорской тайге заготовка орехов – шишкование кузуктарга – издавна имела промысловое значение. Из века в век шорцы использовали кедровые орехи как пищевой и лекарственный продукт; их употребляли в сыром, вареном и жареном виде. Кедровое масло входило в традиционный рацион. Вареники с начинкой из кедрового ореха были деликатесом, а каша, приготовленная на кедровых орехах, спасала от сильного истощения. Шорцы знали, что кедровые орехи способствуют сохранению высокой работоспособности, предупреждают туберкулез и малокровие.

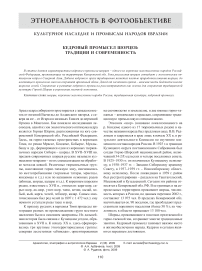

Для сбора кедрового ореха собиралась артель; обычно она состояла из близких родственников. Для шорцев, как и для многих других коренных народов, характерно распределение угодий на основе обычного права. Каждый род имел свои участки для охоты, сбора дикоросов, сенокошения и заготовки кедрового ореха.

В ходе освоения Горной Шории русскими поселенцами, с изменением административных практик и распространением торговых отношений родовые традиции в сфере распределения зон хозяйственного освоения ослабли. Основной единицей промысла стала большая семья отцовского или братского типа. Промысловый участок передавался по наследству и не менял своих границ несколько десятилетий.

Любой шорец, будучи в тайге, обязательно всматривался в верхушки кедров и оценивал количество молодых шишек, которые должны поспеть к концу лета – началу осени. Известно, что плодоносить кедр начинает с 30–40 лет, если он растет в благоприятных условиях. Кедры средней и южной тайги вступают в эту пору в 70–80 лет. Плодоношение у кедров, произрастающих в северной тайге, наступает на 20–50 лет позже. Обычно кедр плодоносит раз в три – пять лет. Урожай во многом зависит от климатических факторов; особенно важное значение имеют погодные условия весной и в начале лета. Поздние заморозки или затяжные дожди могут погубить завязь. За процессом цветения кедра и формирования шишек велось постоянное наблюдение, отмечалось, на каких деревьях больше шишек: молодых или старых. Окончательное заключение делал старейшина, который совершал обход всей территории. В конце июля – начале августа он и кто-нибудь из близких родственников приходили на стан и осматривали заветные кедры.

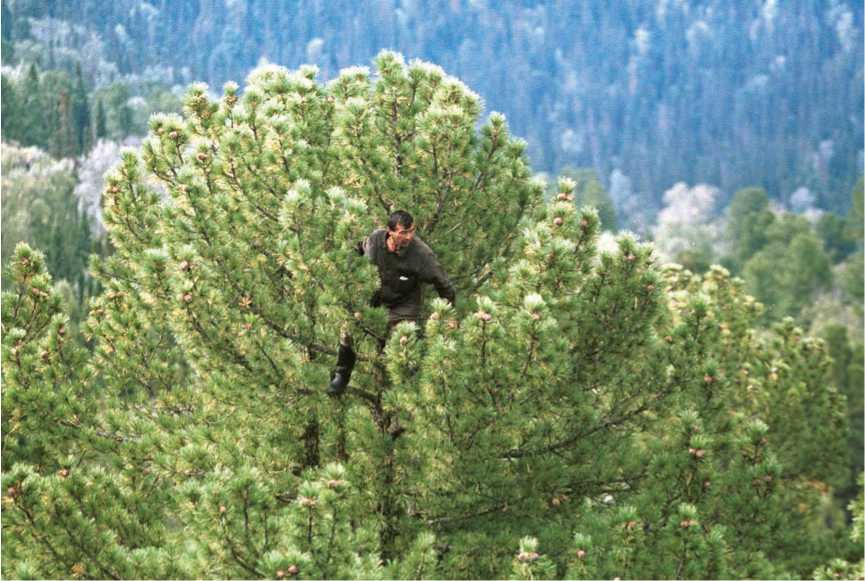

Заготовка ореха начиналась в середине августа и продолжалась до первого снега. Место промысла – стан пакла – обустраивали заранее: возводили временное жилище одаг , лабаз, подготавливали место для шелушения шишек и просеивания ореха, костро-вище. Расположение всех элементов стана определялось главой рода или семьи и оставалось в неизменном виде многие годы.

После прибытия на место кедрового промысла люди совершали обряд шачиг , во время которого просили у духов-хозяев гор, тайги заступничества и помощи. Обычно с собой брали человека, который хорошо знал традиции. Это мог быть сказитель кай-чи или уважаемый старец улуг кижи . Такой человек совершал обряды, давал советы, рассказывал сказки, иногда лечил. Соблюдение обычаев, основанных на одухотворении природного окружения, являлось неотъемлемой частью промысловой деятельности. Значительным было религиозное наполнение промысла; он представлялся чем-то священным. Во время заготовки постоянно задабривали таг эзи - духов гор и лесов и суг эзи - духов воды: им брызгали абыртку (слабый алкогольный напиток) и приговаривали заклинания.

По приходу на стан промысловики обновляли одаг, лабаз, приводили в порядок оборудование. Шорцы считали грехом рубить деревья для разведения огня, для этой цели они собирали сушняк.

После обустройства стана кто-нибудь из молодых залезал на ближний кедр и сбивал первые шишки, чтобы все могли попробовать на вкус новый урожай. Вечером все промысловики собирались у костра, пекли на углях шишки и, щелкая жареные орехи, слушали сказки, рассказы, делились своими воспоминаниями и первыми впечатлениями. На следующий день расходились по разным тропам к «своим» кедрам.

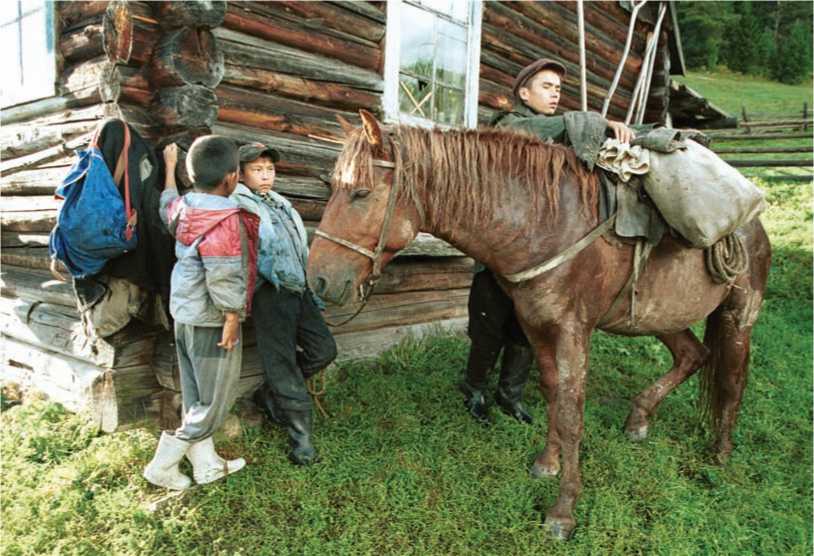

По степени доступности кедры, согласно шорской традиции, делятся на «лазовые» и «нелазовые». «Нелазовые» ( чал ) – высокие кедры, у которых самые нижние ветки расположены значительно выше человеческого роста, от 2 м и выше. Для того, чтобы залезть на такой кедр, используют чапты ( тап-ты ) – обычно сухостойную сучковатую пихту, которую под наклоном приставляют к стволу кедра. По такой своеобразной стремянке промысловик добирается до нижних кедровых ветвей и начинает свое восхождение.

«Лазовые» кедры ( пагым ) – деревья с низко расположенными ветвями, на которые можно взобраться без особых проблем. Такие осваиваются в первую очередь и дают основную часть урожая. Выделяли также «условно лазовые» кедры – рядом с ними росли какие-нибудь деревья, которые и позволяли добраться до нижних ветвей.

Взобравшись на дерево, промысловики сбивают шишки, ударяя ногой или рукой по ветвям. Используют также длинный прут с крючком на конце – сыргай. Таким прутом можно ударить по концу ветки с шишками либо, зацепив ее, подтянуть к себе и сильно потрясти рукой. Использование колота – громадного деревянного молота, – по всей видимости, пришедшее с русскими переселенцами, не получило широкого распространения в шорской тайге. При таком способе кора на стволе повреждалась, кедр начинал болеть и сохнуть. Для таежных жителей с их анимистическими представлениями об окружающем мире эта технология была неприемлемой.

Лазание на кедр таежные шорцы осваивают с детства, и некоторые достигают большого мастерства, перепрыгивая на головокружительной высоте с одного столетнего кедра на другой. Постоянное наблюдение за природой, опыт и тренировки сводят риск к минимуму. Шорцы хорошо знают, что перед дождем ветки кедра опускаются вниз, а перед установлением сухой погоды поднимаются вверх. Поэтому рано утром, когда лежит роса, промысловики не лазают на кедры за шишками – ветки скользкие и опущены вниз.

Промысловый календарь шорцев определяется природными циклами. В сентябре наступает тушке-на – период, когда созревшие шишки под собственной тяжестью падают и становятся доступными для человека и обитателей тайги. В это время активно осваиваются кедровники, расположенные в непосредственной близости от поселков; местные жители собирают опавшие шишки – паданку. Припоселковые кедровники являются зоной общего пользования и опромыш-ляются всеми желающими.

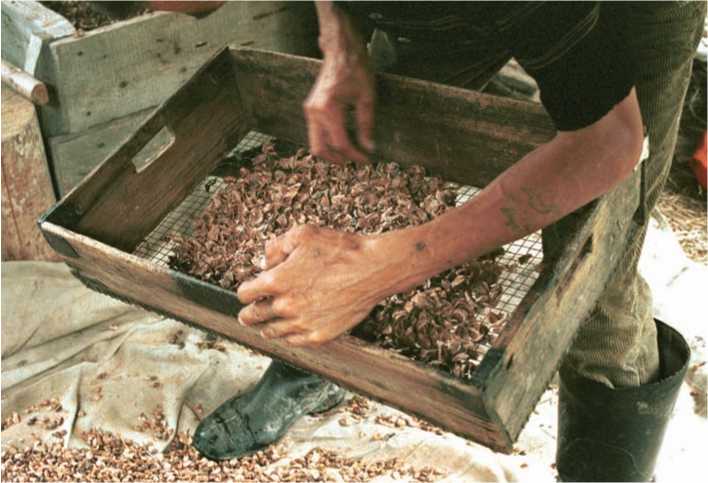

Хорошим шорцы считают урожай, когда с одного кедра собирают более одного мешка шишек. Сбитые и собранные шишки приносят на стан. Традиционно их перетирали с помощью двух ребристых досок паспак . Крупную шелуху отделяли через сито элек , а затем, чтобы получить «чистый» орех, использовали специальную веялку саргаш . Позднее для шелушения шишек стали применять своеобразные мельницы – металлический вал с шипами, установленный в деревянный короб. Соотношение полученного ореха к собранным шишкам составляет примерно 1:4; 1:5, т.е. с четырех-пяти мешков шишек получают один мешок орехов.

Заготовка кедрового ореха для шорских семей всегда имела большое значение. Если в первой половине XX в. в таежных поселках Горной Шории основной доход приносила охота на пушного зверя, то в последующем ее доля сократилась. В 1970-е гг., когда существовали кооппромхозы и лесхозы, средний годовой заработок охотника в Горной Шории редко превышал 300 руб. (на горно-рудных предприятиях региона он составлял ок. 3 тыс. руб., а в гослесхозах – ок. 1,5 тыс. руб.). В конце 1970 – начале 1980-х гг. доход семьи от сданного кедрового ореха достигал более 1 тыс. руб. В урожайные годы он обеспечивал более половины семейного бюджета.

В 1989–1993 гг., несмотря на изменения в системе заготовок, только в Таштагольском р-не сдача кедрового ореха давала ежегодно от 84 до 96 % заработка промысловикам, охота – от 3 до 14 %, заготовка лекарственного и технического сырья – от 0,9 до 3,4 %. Исследования, проведенные в Горной Шории в конце 1990 – начале 2000-х гг., показали, что 91,5 % шорских семей заготавливали кедровый орех для пополнения бюджета. По сле ликвидации госпромхозов, в которых работали охотники-шорцы, и прекращения функционирования леспромхозов в отдаленных поселках шорцев безработица достигала 95 %. В этих условиях заготовки лесного сырья и орехов становились порою единственным надежным источником доходов.

Кедровый промысел играет заметную роль в жизни коренных обитателей края. Однако площадь кедровых лесов сегодня сокращается. В 1930-х гг. кедрачи Горной Шории составляли почти 3 млн га, а к началу XXI в. их остало сь ок. 200 тыс. га. С уменьшением ареала кедровников и промысловых территорий связано разрушение основ природопользования коренных народов региона. Сохранение экологии края и развитие кедрового промысла как наиболее рентабельного вида природопользования могут послужить хорошей базой для сохранения традиционной культуры Горной Шории и укрепления местной экономики.

А.Н. Арбачаков

* *

Фоторепортаж подготовлен Андреем Рудаковым.

А. Рудаков родился в 1976 г., окончил физический факультет Кемеровского государственного университета. С 1997 по 2001 г. работал фотографом «МК в Кузбассе», сотрудничал с различными агентствами. А. Рудаков являлся призером конкурса «Пресс Фото России» 2001–2004 гг. В 2004 г. в номинации «Природа и окружающая среда» его фотопроект «Кеты» был отмечен первой премией «Пресс Фото России».

*

Основные выставки: «Россия. Переходный возраст. 34 000 000» (г. Москва, UNICEF, 2000 г.), «Лицо опасности» (г. Москва, UNICEF, 2002 г.), «Река Истории/ Истории Реки» (г. Москва, 2003 г.).

А. Рудаков постоянно сотрудничает с изданиями: «Итоги», «Огонёк», «Business Week», «US News and World Report», «GEO France», «GEO Germany and Russia» и др. С 2004 г. он является фотографом журнала «Русский Newsweek».

1. Шорский поселок Усть-Анзасс расположен на р. Анзасс – притоке р. Мрассу.

«Кто научил людей злу?» – «Огонь», – был ответ. «Кто научил их быть сильными?» – «Вода», – был ответ. «А кто научил их добру?» – «Дерево», – ответил мудрец. Деревья окружают людей в таежном крае. Шорские поселки по рекам Мрассу, Кондоме, Кобырзе, их притокам находятся на границе тайги. От леса зависит жизнь людей.

2. Сборы в тайгу.

3. Лазание на кедр – важная часть орехового промысла.

Для шорцев кедр был деревом-кормильцем и хозяином тайги. В сказаниях кедр, растущий с изначальных времен в центре вселенной, соединял землю и небо. С его вершины для каждого промысловика открывался вид на бескрайний простор горного края.

4. Сбор шишек, сбитых с кедров.

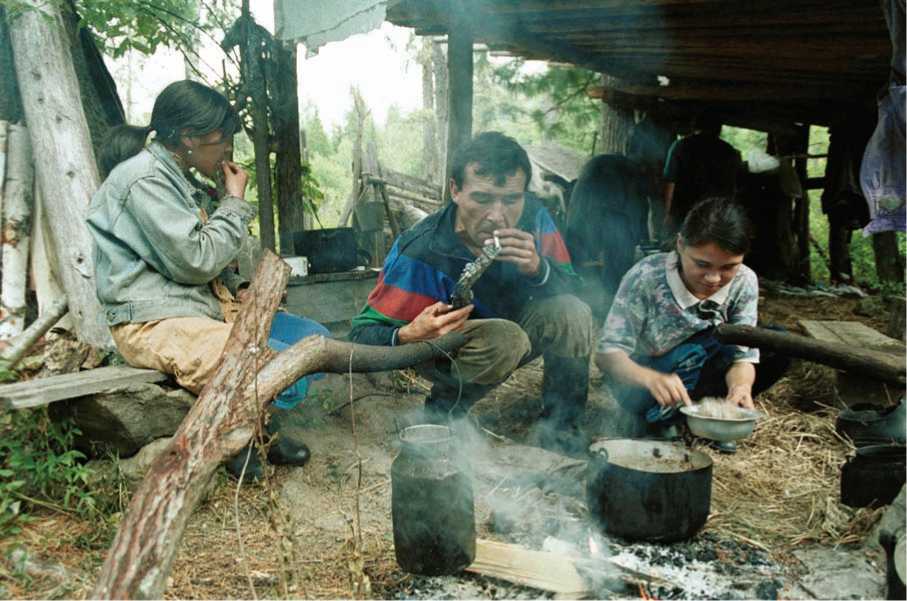

5. Артель для сбора кедрового ореха состоит из близких родственников и имеет свой стан в тайге.

Кедр сибирский – вечнозеленое дерево. В шорской традиции он является символом силы, стати и красоты. Цветет кедр в июне. От закладки почек на верхушке побега до созревания орешков проходит 26 мес. Кедровая шишка символизирует полезность, многодетность и сплоченность. Старинное шорское имя Топак имеет значение «подобный шишке».

6. В период тушкена, когда созревшие шишки падают с ветвей, шорцы начинают сбор паданки.

7. Собранные шишки перетирают с помощью двух ребристых досок паспак.

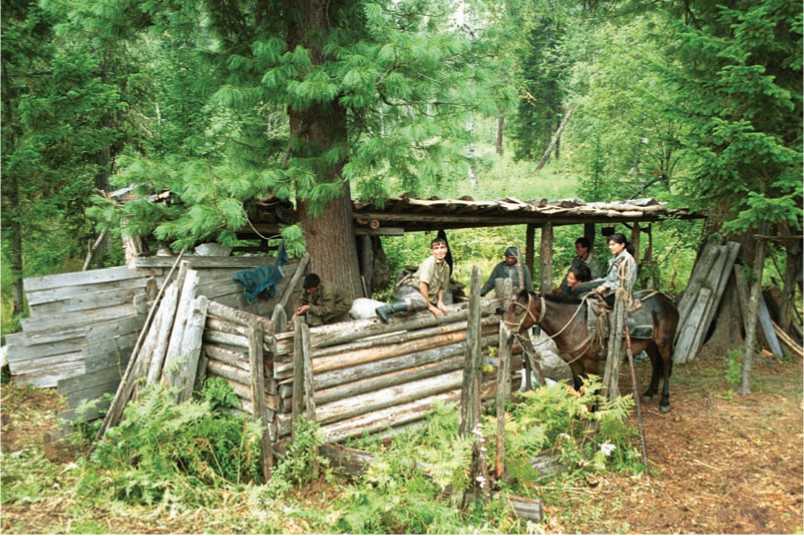

Одна из шорских заповедей гласит: не говори, что не будешь ночевать под кедром, т.к. все равно придется переночевать. Кедрачи являются надежным пристанищем промысловиков. Рядом со стволами кедра они сооружают свои станы. В таежных ритуалах шорцев кедр выступает посредником между тайгой и человеком.

8. Шелушеный орех «откидывают» – провеивают, подкидывая его деревянной лопатой.

9. Для шелушения шишек используют мельницы с металлическим шипованным валом, установленным в деревянный короб.

Известна шорская поговорка: «Если будет ездить, – дорога будет, если вырастет трудясь, – мужчиной будет». Труд промысловика нелегок. Тайга, посылая человеку свои дары, испытывает его на прочность. В нынешних условиях при массовой безработице в таежных поселках сезонная заготовка ореха определяет годовой бюджет многих шорских семей, позволяет жить и учить детей.

10. При просеивании орехов крупную шелуху отделяют через сито элек.

11. Семейный стан таежного кедрового промысла.

В таежных станах у костра звучат шорские песни. В самые тяжелые времена они напоминают о красоте мира, в котором царят кедры. Заветные кедры дарят людям орехи. В шорских загадках они называются золотым хлебом. Старинная поговорка гласит: голод не страшен, если есть кедровый орех.

12. Кедровые орехи, собранные в шорской тайге.