Керамическая пулелейка из Саянского острога

Автор: Скобелев Сергей Григорьевич, Чуриков Роман Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии и Северной Америки

Статья в выпуске: 5 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

Традиционно считается, что у русского населения в XVIII-XIX вв. для литья пуль применялись специальные стальные приспособления в виде клещей (щипцов), либо каменные формы. Однако нами в ходе раскопок Саянского острога XVIII в. на Енисее обнаружена половинка керамической пулелейки, аналогичной таким каменным формам. При ее помощи в остроге отливались пули калибром в 12 мм. Таким образом, можно утверждать, что русским населением в Сибири в XVIII - начале XIX в. для отливки пуль могли применяться (кроме стальных и каменных) также керамические литейные формы. Одновременно, состав керамического комплекса русского населения Сибири можно пополнить еще одной категорией изделий.

Сибирь, xviii в., русские первопроходцы, саянский острог, археологические исследования, огнестрельное оружие, керамическая пулелейка, пули

Короткий адрес: https://sciup.org/14737298

IDR: 14737298 | УДК: 903.052

Текст научной статьи Керамическая пулелейка из Саянского острога

Вопросы истории русского освоения Си бири в позднем средневековье и начале Нового времени , несмотря на наличие зна чительного количества письменных источ ников русского и иностранного происхож дения , в исторической литературе решаются еще недостаточно полно и объективно . Сла бо изучен и уровень вооруженности русских первопроходцев , что убедительно показы вают результаты археологических исследо ваний русских поселенческих памятников . Так , в составе материалов из раскопок лю бого из объектов русского происхождения присутствуют предметы , являющиеся со вершенно неизвестными для историков по данным письменных источников . В качестве подобных примеров из произведенных нами раскопок Саянского острога XVIII в . на Енисее ( построен в 1718 г ., существовал до начала XIX в .) можно привести факты нахо док костяного орнаментированного спуско вого крючка ружья [ Скобелев , 1999], желез ных наконечников шомполов , по своему внешнему виду не укладывающихся в принятые ранее представления об этих при надлежностях огнестрельного оружия [ Ско белев , 2003], каменных пушечных ядер

[Скобелев, 2007], ружейных кремней, изготовленных на месте из местных пород камня [Там же] и иного. В число этих находок входит и такой оригинальный для известной на настоящий момент по письменным и археологическим данным культуры русских первопроходцев Сибири предмет из состава комплекса принадлежностей ручного огнестрельного оружия, как керамическая пуле-лейка. Необычным его можно считать по той главной причине, что традиционно по данным письменных источников, сведениям из археологических раскопок и этнографическим свидетельствам для литья пуль в русской среде в XVIII–XIX вв. применялись специальные приспособления в виде стальных щипцов (клещей) со смыкающимися широкими уплощенными губками, с размещенными на каждой из них углублениями полушаровидной формы, называвшиеся по-разному – пулелейка, льяк, льяло, место, гнездо, литейная форма, муль (из французского языка), калып (из тюркских языков) и т. д. Более того, подобные металлические принадлежности для огнестрельного оружия были известны на Руси уже с самого начала XVII в. – например, один из таких предметов происходит из Тушинского лагеря 1608–1610 гг. [Никитин, 1971. С. 40]. Известны они и у русских первопроходцев в Сибири – например, очень похожее изделие обнаружено при раскопках Албазинского острога [Артемьев, 1999. С. 133]. Поэтому предполагалось, что в XVIII в. и позднее в русской среде для литья пуль использовались именно стальные пулелейки либо каменные формы, подобные обнаруженным в Мангазее [Белов и др., 1981. С. 47, 79], Албазинском остроге и зимовье Девиткан [Артемьев, 1999. С. 133–134]. В связи с указанными обстоятельствами ввод в научный оборот сведений об этом интересном предмете позволит составить более полное представление о специфике культуры, уровне развития производства боеприпасов и способов обеспечения ими у первопроходцев и старожилов XVIII в. на юге Средней Сибири.

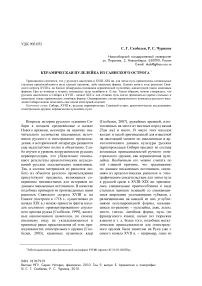

Данное совершенно необычное для кера мического комплекса в составе культуры русских первопроходцев изделие представ ляет собой створку литейной формы , кото рую вполне доказательно можно определить именно как пулелейку ( см . рисунок ). Пред мет в виде керамического бруска близок по форме к прямоугольной трапеции – такой же вид прямоугольной трапеции имеют и все шесть ее сторон , включая торцевые . На стоящая длина предмета полностью не мо жет быть установлена в связи с обломлен ным зауженным концом , но имеющийся фрагмент имеет длину в 6,5 см . Изделие вы полнено грубо – поверхности большей ча стью неровные , бугристые , плохо заглажен ные . Тесто плотное , с многочисленными включениями крупных ( около 0,5 мм ) зерен кварца . Преобладающий цвет большинства поверхностей – коричневый . На одной из широких сторон предмета имеется литейное ложе правильной полусферической формы диаметром 1,2 см , поверхность которого , по сравнению с остальными участками , очень гладкая . Это может быть следствием его оформления еще в сыром тесте с помощью готового предмета - образца ( вероятнее все го – пули ). Пуля , использованная в таком качестве , видимо , была изготовлена из куска свинца механическим способом – скорее всего , методом обкатки , о чем могут свиде тельствовать оставившие свой след на стен ках литейного ложа отдельные мелкие па раллельные « рубцы » с поверхности образца .

Со стороны скошенной стенки предмета это ложе соединяется с литком – канальцем , через который расплавленный металл нали вался в форму . Литок ( литник ) имеет вид половины воронки , обращенной к литейно му ложу . Его поверхность также гладкая , хотя и не в такой степени , как у литейного ложа . Судя по сохранившемуся отпечатку , литок был выполнен в сыром тесте при по мощи конусообразно оформленного конца деревянной палочки ( видны легкие следы отпечатков обструганных наискось древес ных волокон ). На той же поверхности , где находится и литейное ложе , по обе стороны сбоку от него , непосредственно вдоль края предмета , выполнены два углубления – их глубина 1,1 и 1,2 см , дно углублений ров ное . Одно из них , расположенное непосред ственно у прямого угла предмета , имеет форму полукруга ( видимо , было выполнено в сыром тесте при помощи расщепленного вдоль обрезка прутика диаметром около 0,7 см ), второе – почти правильную форму круга ( видимо , было сделано при помощи обрезка прутика почти такого же диаметра , как и у расщепленного прутика ). Эти углуб ления , вероятно , использовались для встав ления штифтов , обеспечивавших правиль ную фиксацию относительно друг друга обеих створок пулелейки – соответственно в отсутствующей створке также должны иметься аналогичные углубления .

Предмет достаточно долгое время нахо дился в эксплуатации . Об этом свидетельст вует более темный цвет поверхности литни ка , заметно отличающийся от соседних участков обеих поверхностей . Кроме того , само литейное ложе похоже на отслаиваю щуюся чашечку , что могло произойти в ре зультате имевшей место существенной раз ности температур между непосредственно примыкающей к ложу частью предмета и остальной поверхностью пулелейки . Ве роятно , между двумя створками изделия такого вида и качества изготовления плот ного примыкания не обеспечивалось и рас плавленный свинец заливался в щели , в ре зультате чего на заготовке пули , по ее окружности , образовывался ободок - прилив застывшего металла , который затем прихо дилось дополнительно удалять .

Некоторые особенности внешнего вида предмета позволяют реконструировать про цесс его изготовления . В частности , поверх ность , на которой выполнено литейное ложе ,

Створка керамической пулелейки из состава культурного слоя Саянского острога

т . е . рабочая сторона , отличается от осталь ных стенок полным отсутствием заглажен - ности ( кроме самого ложа ), а также наличи ем хорошо заметных вмятин в глине от песка и самими приставшими песчинками . Это может говорить о том , что имевшуюся пулю - образец до середины ( по « экватор ») утопили в песок , а затем по уровню песка покрыли сверху уже сформированным бру ском сырой глины . Возможно , одновремен но в песок были воткнуты и деревянные стерженьки , хотя эту операцию можно было проделать и после получения готового гли няного отпечатка . Для того чтобы пуля - образец и стерженьки не прилипали к гли няному тесту , их , видимо , покрывали тон ким слоем жира ( или масла ). Таким спосо бом могла быть получена найденная нами половинка пулелейки . Видимо , она была подвергнута , как минимум , сушке ( а воз можно , и обжигу ), после чего в нее перело жили пулю - образец , в имеющиеся углубле ния вставили деревянные стерженьки и сверху наложили подобный же брусок сы рого теста . Вероятно , для исключения при липания сырой глины вся контактирующая поверхность готовой половинки пулелейки также смазывалась каким - то жировым ве ществом .

Аналогий такой находке из археологических памятников на территории Сибири нет. Но имеются образцы разъемных литейных форм из камня, аналогичные по технологии применения. Таковы упомянутые предметы из Мангазеи и створка пулелейки из зимовья Девтиткан. Однако в наибольшей степени на обнаруженное нами керамическое изделие, как по форме и размерам, так наличию и местам расположения на нем основных конструктивных элементов, похожа створка каменной пулелейки из Албазин-ского острога второй половины XVII в. [Артемьев, 1999. С. 133, рис. 80, 10]. Поэтому можно предполагать, что в конце XVII – XVIII в. в Сибири получили распространение каменные пулелейки в виде бруска трапециевидной формы, по образцу которых была выполнена и керамическая пулелейка из Саянского острога.

Известно, что в сибирских острогах и форпостах боезапас к ручному огнестрельному оружию выдавался гарнизону в виде слитков свинца. Несколько таких фрагментов кусков металла со следами их обрезания ножом было обнаружено и на площади двора Саянского острога [Скобелев, 2006. С. 186]. Кроме того, здесь же найдены многочисленные фрагменты керамических тиглей (часто с оплавленными стенками), вероятно, использовавшихся и для плавки свинца [Скобелев, Чуриков, 2009]. Обнаруженные нами железные наконечники шомполов были предназначены для обслуживания в остроге оружия калибром около 10 мм [Скобелев, 2003], что соответствует диаметру литейного ложа створки нашей пулелей- ки. Все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что в остроге существовало собственное литье пуль, в частности¸ с использованием такого простейшего приспособления. Вероятно, при помощи подобного изделия (либо даже именно этого предмета) были отлиты пули близкого калибра, обнаруженные с еще необрезанными ободками-приливами застывшего свинца по окружности в позднем погребении на р. Табат [Худяков, 2002. С. 87, рис. 5, 2–5], находящемся в непосредственной близости к месту расположения Саянского острога (известно, что до 60-х гг. XVIII в. охрану границы в При-саянье несли вооруженные отряды из числа коренных жителей региона).

Таким образом , приведенные сведения позволяют говорить , что русские первопро ходцы и старожилы , а возможно , и иные категории русского населения в Сибири и даже Европейской части страны в XVIII–XIX вв ., могли применять для литья пуль не только самые совершенные для того времени металлические приспособления в виде щипцов ( клещей ), но и такие простей шие изделия , как обнаруженная нами пуле - лейка , изготовить которую было довольно легко из материала , имеющегося практиче ски повсеместно . Одновременно , состав ке рамического комплекса русского населения Сибири можно пополнить еще одной кате горией находок .

THE CERAMIC DEVICE FOR MOULDING BULLETS FROM SAYANSKY OSTROG