Керамические комплексы скифо-сарматского времени с верхнедонского городища у с. Верхнее Казачье (опыт микроморфологического сравнения)

Автор: Разуваев Ю.Д., Меркулов А.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 274, 2024 года.

Бесплатный доступ

Технология производства глиняной лепной посуды, распространенной в донской лесостепи на поселениях VI в. до н. э. - III в. н. э., специализированно не исследовалась. Между тем, она важна для понимания хода региональных этнокультурных процессов. В статье анализируется микроморфология 100 образцов, представляющих пять керамических комплексов раннескифского («текстильная» и груболепная посуда), скифского (гладкостенные и «рогожные» сосудов скифоидной и городецкой культур) и сарматского времени, происходящих с одного из укрепленных поселений округи г. Задонска (Липецкая область). Проведено сопоставление минерального и химического состава формовочной массы, рецептур теста и режимов обжига глиняных изделий. Определена специфика керамической технологии на каждом из этапов функционирования городища. Обоснованы предположения об отсутствии этнокультурного взаимодействия социумов, являвшихся пользователями разновременных наборов посуды.

Лесостепное подонье, скифо-сарматская эпоха, городище, лепная керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/143182911

IDR: 143182911 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.274.296-313

Текст научной статьи Керамические комплексы скифо-сарматского времени с верхнедонского городища у с. Верхнее Казачье (опыт микроморфологического сравнения)

Материалы VI в. до н. э. – III в. н. э. на поселениях лесостепного Подонья отражают неоднократную смену культурных традиций, главным образом обусловленную ротацией населения. Так, заметным трансформациям подвергалась лепная глиняная посуда. Видоизменялся ее экстерьер, а вот возможные новшества в технологии изготовления оставались сокрытыми от исследователей. Описания процедуры производства сосудов скифо-сарматского времени по существу

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-2800030, сводились к перечислению визуально определимых проявлений, таких как наличие и состав примесей в глиняном тесте, фактура поверхности, вид излома черепков (см., например: Медведев, 1999. С. 33, 67; Пузикова, 1969. С. 51; Са-рапулкина, 2008а. С. 230–234). Специализированное микроморфологическое изучение керамики начато лишь недавно и пока имеет ограниченный характер2.

Для восполнения недостатка технологических данных нами была исследована серия из 100 обломков лепных сосудов разной культурно-хронологической принадлежности, происходящих с городища, расположенного на левом берегу Дона у с. Верхнее Казачье в Задонском р-не Липецкой обл. и раскопанного на площади 1299 кв. м. Это поселение имело разновременные укрепления, не раз горевшие и возобновлявшиеся ( Разуваев , 2021). Оно примечательно тем, что в своих напластованиях содержит помимо прочих разнообразные материалы, датированные второй половиной VI – началом V в. до н. э., IV–III вв. до н. э. и концом I в. до н. э. – первой половиной I в. н. э. ( Разуваев, 2018; 2020; 2022). Тем самым, это один из немногих в донской лесостепи памятников, где присутствует керамика настолько широкого хронологического охвата.

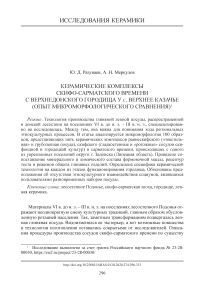

Находки раннескифского времени представлены горшками двух разновидностей. Одни обладают внешней поверхностью, покрытой так называемыми «нитчатыми», изредка «рябчатыми» или «бороздчатыми» отпечатками, образовывавшими вертикальные или немного наклонные ряды (рис. 1: 1‒5 ). Эти «текстильные» сосуды имели вертикально поставленную или плавно отогнутую горловину, обычно были лишены орнамента, но иногда украшались пальцевыми защипами по венчику, проколами или вдавлениями на шейке.

Горшков второй разновидности, назовем их груболепными, вдвое больше. Они имели заглаженную или бугристую внешнюю поверхность, как правило, более-менее профилированное тулово и отогнутую, реже вертикальную, шейку (рис. 1: 6‒11 ). Орнамент чаще всего отсутствовал либо состоял из пальцевых защипов по краю или срезу венчиков. Есть сосуды со сквозными проколами, вдавлениями щепки или круглой палочки на шейке, нередко сочетающимися с защипами. На некоторых сосудах по срезу венчика были нанесены вдавления палочкой или насечки.

Та и другая посуда в культурных отложениях, как будто, не разделялась стратиграфически. По-видимому, она образовывала единый комплекс, историко-культурная сущность составных частей которого, впрочем, пока непонятна. Аналогичную «текстильную» и груболепную керамику, найденную ранее на Пекшевском городище, А. П. Медведев соотнес с переселенцами из лесной зоны и из западных районов лесостепи, положившими начало городецкой и ски-фоидной культурам, синхронно существовавшим в Подонье в V–III вв. до н. э. ( Медведев , 1999. С. 33–36, 67–76).

Керамика обеих названных культур представлена в слое городища и также не поддается стратиграфическому разделению. Нужно сказать, что совместное нахождение разнокультурных материалов на поселениях донской лесостепи не редкость и объясняется, скорее всего, их разной хронологией ( Разуваев , 2016).

Рис. 1. Фрагменты «текстильных» ( 1–5 ) и груболепных ( 6–11 ) керамических сосудов раннескифского времени

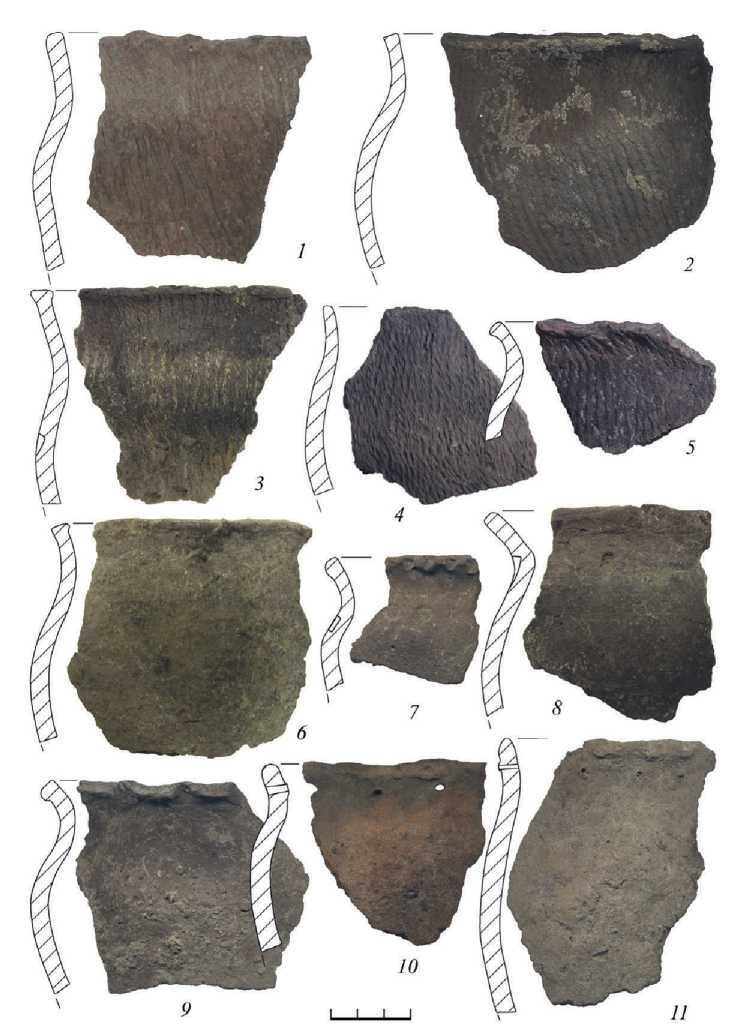

В скифоидный керамический комплекс входят преимущественно горшки, некоторое количество мисок и кувшинов (рис. 2: 1‒7 ). Горшки имели довольно тщательно заглаженную поверхность, были хорошо профилированы и в большинстве своем орнаментированы пальцевыми защипами по краю венчика.

Городецкая посуда, представленная меньшим количеством фрагментов, отличается характерной «рогожной» или реже встречающейся «сетчатой» внешней поверхностью (рис. 2: 8‒15 ). Это исключительно горшки как неорнаментирован-ные, так и украшенные пальцевыми защипами или насечками по венчику. Если абстрагироваться от вида поверхности, их легко спутать со скифоидными. Как известно, среди городецких были и даже преобладали гладкостенные сосуды, но по названной причине выделить их из общей массы не представилось возможным.

Некоторые исследователи сближение облика посуды считают результатом этнической миксации, в ходе которой носители городецкой культуры в Подонье утратили свою самобытность ( Медведев , 1999. С. 45; Сарапулкина , 2010. С. 23).

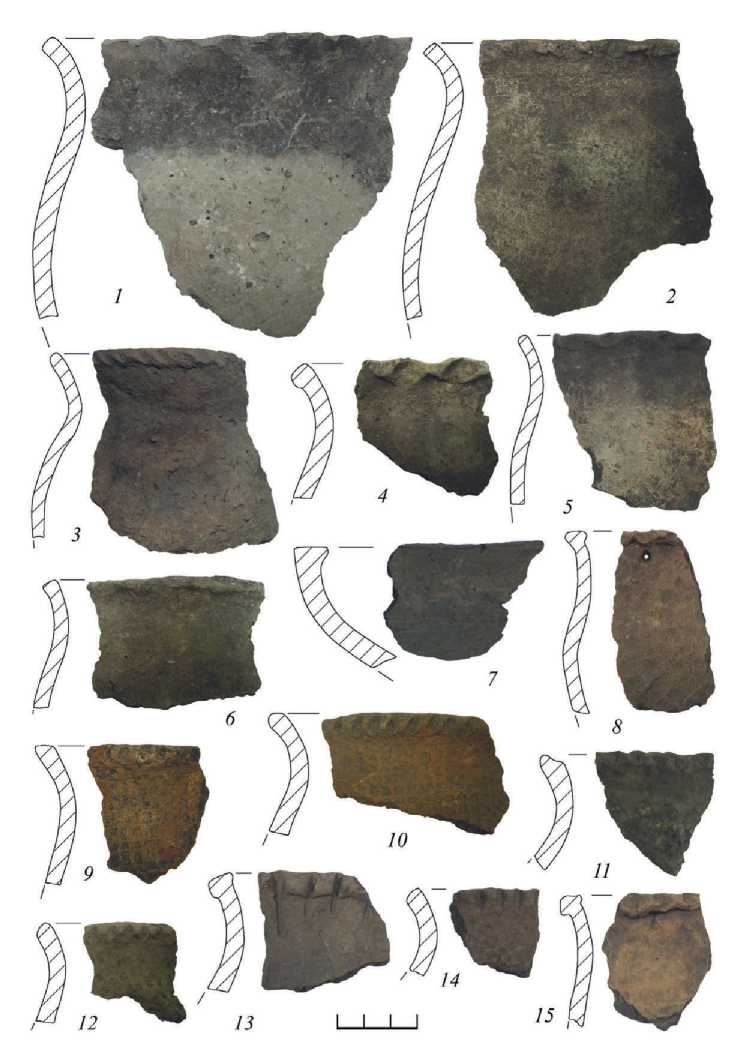

Происходящие с городища обломки гладкостенных сосудов начала новой эры в большинстве своем принадлежат горшкам, в нескольких случаях – мискам, кувшинам и крышкам (рис. 3: 1‒11 ). Характерной особенностью многих горшков была раструбовидная горловина. Орнамент на сосудах, при его наличии, составляли насечки или пальцевые вдавления по краю венчика.

В целом, керамика поселений I–III вв. н. э. вполне своеобразна, но немало в ней и форм, имеющих более древние аналогии и позволяющих предполагать демографическую сопряженность скифской и сарматской эпох ( Медведев , 2008. С. 67; Разуваев , 1998. С. 88).

Исходя из общей локализации разновременных комплексов посуды, можно было надеяться, что изучение гончарной технологии поможет ответить на вопрос о степени этнокультурной близости сообществ, обитавших на городище в разные периоды его функционирования.

Ввиду этой цели из вышеназванных пяти керамических групп было отобрано по двадцать образцов. Петрографическое и геохимическое исследование выборки, проведенное М. А. Кульковой на лабораторном оборудовании РГПУ им. А. И. Герцена, дало информацию о минеральном и химическом составе формовочной массы, рецептуре теста и режиме обжига сосудов (табл. 1).

Как следует из этих данных, керамика раннескифского времени разнится не только с виду. «Текстильные» сосуды изготовлены исключительно из тощих глин, по составу распределяющихся на семь разновидностей. В другой группе тощие глины использовались, но не в таком разнообразии. Почти треть горшков была из жирных глин иных химических характеристик. Показательно, что в 17 «текстильных» образцах наличествовала невыгоревшая органика, в то же время в другой группе она встречена только в 6 случаях. Надо полагать, что сырье для производства сосудов с разной фактурой поверхности происходило из разных источников.

У керамических групп оказалась несхожа и рецептура теста. «Текстильные» образцы характеризуются значительной запесоченностью. Песок присутствовал в каждом, составляя от 15 до 43 % объема (в среднем – 32,8 %). В 16 случаях он являлся единственным отощителем, в четырех – сочетался с дресвой (дробленые магматические породы).

Рис. 2. Фрагменты керамических сосудов скифоидной ( 1–7 ) и городецкой ( 8–15 ) культур

Рис. 3. Фрагменты керамических сосудов сарматского времени

В другой серии песок встречался тоже часто, но в меньших объемах: в 16 образцах он составлял от 5 до 37 % объема (в среднем – 19,5 %). Лишь в четырех образцах присутствовал только он. Чаще же использовался вместе с дресвой, с дресвой и шамотом (дробленой керамикой отличного от образца состава), а в одном случае сочетался с шамотом. Тем самым, по числу наборов отощите-лей эта керамика превосходила «текстильную» в три раза.

Большинство «текстильных» сосудов (14 экз.) обжигалось кратковременно в окислительной среде, пять – в восстановительной. Окислительно-кратковременному обжигу подвергалось немногим более половины горшков с заглаженной поверхностью. Восстановительный режим почти не применялся, исключение составили два изделия, обжигавшиеся в два приема.

Сосуществование двух гончарных традиций, по-видимому, свидетельствует о неоднородном составе основавшего городище социума. Можно предполагать и наличие двух последовательных этапов заселения, хотя стратиграфические основания к тому, как было сказано, отсутствуют.

Спустя годы, в скифское время, сырьевая база во многом стала иной. На выделку скифоидной посуды преимущественно шла глина, не встречавшаяся в груболепной. Отмечено лишь по шесть совпадений этого показателя. «Рогожная» керамика, как и «текстильная», характеризуется разнообразием химического состава формовочных масс. При этом три разновидности состава аналогичны ранее известным, четыре – новые. Даже в случаях совпадения наблюдается явная диспропорция: из гидрослюдисто-смектитовой глины изготовлено десять «текстильных» горшков, «рогожных» же – только два. Кроме того, для городецких сосудов использовалась жирная глина и глина, содержавшая водную органику.

В сравнении с более древней, керамика скифского времени раза в полтора менее пористая. Зачастую она содержит уже знакомый набор отощителей: песок + дресва, песок + дресва + керамика, дресва. Но песок в качестве единственной примеси нашел применение только в двух «рогожных» сосудах («текстильных» было 16). Довольно много образцов с выгоревшей органикой.

Несмотря на отмеченные параллели, гончарное производство IV–III вв. до н. э. вряд ли напрямую было связано с тем, что существовало в раннескифское время. Скорее, изготовление керамики с заглаженной поверхностью базировалось на принципах, общих для всей скифской лесостепи ( Гейко , 2011; Пеляшен-ко , 2020). О технологической же преемственности «текстильной» и «рогожной» посуды, похоже, вообще не приходится говорить 3 .

Керамика городецкой и скифоидной культур заметно различается. Прежде всего это касается химического состава глины. Так, половина «рогожных» сосудов изготовлена из гидрослюдисто-смектитовой глины, в другой серии неизвестной. В свою очередь производители скифоидной посуды эксклюзивно пользовались хлорит-смектитовой и хлорит-гидрослюдистой глинами.

В той и другой керамике доминировали два набора отощителей: песок + дресва, песок + дресва + шамот. Гораздо реже использовалась отдельно дресва. Другие примеси зафиксированы в единичных образцах. Как уже упоминалось, два городецких сосуда содержали песок. Еще в одном песок сочетался с керамикой того же состава. Один образец скифоидной керамики содержал шамот.

Подавляющее большинство сосудов обеих культур подвергалось окислительному обжигу, кратковременному или долговременному. Восстановительный обжиг применялся лишь в нескольких случаях.

Несовпадение химических характеристик сырья, пожалуй, косвенно подтверждает, что производители городецкой и скифоидной посуды обитали в разновременных поселениях. Вместе с тем, по другим технологическим показателям (выше уже отмечалось, что и по внешнему виду) продукция тех и других демонстрирует значительную степень близости. Тем не менее мы далеки от мысли трактовать этот факт как свидетельство этнокультурного единства двух групп населения донской лесостепи, хозяйственно-бытовой уклад жизни которых свидетельствует об обратном ( Разуваев , 2019; Разуваев, Меркулов , 2023).

В сарматское время использовались четыре разновидности глин, характерные для скифоидной керамики. Вместе с тем, хлорит-смектитовая глина оказалась невостребованной, а известная в раннескифское время глина смектит-гидрослюдистого состава стала вновь применяться.

В формовочную массу добавлялись песок с дресвой, к которым, как правило, добавлялся шамот. В то же время, появились ранее неизвестные сочетания примесей: песок + дресва + шамот + дробленая кость и дресва + шамот. Не выявлено ни одного образца с выгоревшей органикой.

Способ обжига большинства сосудов оставался традиционным. Инновация проявилась в том, что шесть экземпляров подверглись двойному обжигу, сначала восстановительному, а затем – окислительному.

Взаимосвязь керамического производства сарматского времени с предшествующей эпохой остается под вопросом. Вместе с тем, вполне очевидно, что на рубеже эр в технологическом процессе появились некоторые дотоле неведомые приемы.

База данных, сформированная для первого для донской лесостепи опыта кроссхронологического изучения микроморфологии керамики скифо-сарматского времени, обладает, следует признать, ограниченным информационным потенциалом. Тем не менее результаты ее анализа убеждают в том, что на каждом этапе заселения городища, отделенном от предшествующего значительным временным промежутком, история местного гончарства начиналась, так сказать, с «чистого листа». Специфику керамической технологии отдельных хронологических периодов принципиально важно учитывать при исследовании древних этнокультурных процессов.

Авторы выражают глубокую признательность М. А. Кульковой за сотрудничество .

Список литературы Керамические комплексы скифо-сарматского времени с верхнедонского городища у с. Верхнее Казачье (опыт микроморфологического сравнения)

- Гейко А., 2011. Гончарство населения скiфського часу Днiпровського Лiсостепового Лiвобережжя. Полтава: ACMI. 248 с.

- Медведев А. П., 1999. Ранний железный век лесостепного Подонья. Археология и этнокультурная история I тысячелетия до н. э. М.: Наука. 160 с.

- Медведев А. П., 2008. Сарматы в верховьях Танаиса. М.: Таус. 252 с.

- Меркулов А. Н., Разуваев Ю. Д., Кулькова М. А., 2021. К изучению технологии изготовления среднедонской керамики скифского времени // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. № 1. С. 74-80.

- Пеляшенко К. Ю., 2020. Лiплений посуд скiфського часу населення Днiпро-Донецького Лiсостепу. Киiв; Котельва: IA НАНУ: iсторико-культурний заповдник «Бiльськ». 378 с.