Керамические комплексы слоя 2 стоянки Устье Реки Кутарей в Северном Приангарье

Автор: Чеха А.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

С широкомасштабными спасательными работами, связанными со строительством Богучанской ГЭС, начался новый этап археологического исследования территории Северного Приангарья. В результате исследований представительные коллекции археологического материала были получены на памятниках в устье р. Кутарей (Устье Реки Кутарей, Сенькин Камень, Гора Кутарей, Ручей Поварный). В силу специфики формирования отложений (памятники носят преимущественно стояночный характер с отсутствием закрытых комплексов, отложения на краю прибрежных террас, где располагается большинство местонахождений, слабо стратифицированы -компрессионный характер отложений (макрослоистость)) особенно важно детальное изучение археологического материала и его планиграфического контекста. Керамика выступает в качестве основного культурно-хронологического маркера. В данной работе представлены результаты анализа неопубликованного керамического материала слоя 2 стоянки Устье Реки Кутарей, в сравнении с ранее изученной и опубликованной коллекцией археологических материалов слоя 3, каменной индустрией слоя 2 с целью уточнить культурно-хронологическую принадлежность материалов памятника. Декоративно-морфологический анализ показал, что большую часть керамики можно датировать II-I тыс. до н.э. Однако, с учетом присутствия в слое пластинчатых трех-четырехгранных каменных наконечников, близких куолбинской культурной традиции (8000-6000 л.н.), а также примеси более ранней керамики (усть-бельской, сетчатой) нельзя исключать наличие более раннего компонента. Проведенные исследования позволяют расширить источниковую базу неолита - эпохи палеометалла и в дальнейшем уточнить культурно-хронологическую шкалу региона.

Северное приангарье, неолит, палеометалл, каменная индустрия, компрессионный характер отложений, керамические комплексы, спасательные археологические работы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145595

IDR: 145145595 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.635-641

Текст научной статьи Керамические комплексы слоя 2 стоянки Устье Реки Кутарей в Северном Приангарье

Цель работы – с помощью декоративно-морфологического анализа выявить основные культурнохронологические группы керамического материала слоя 2 стоянки Устье Реки Кутарей и сопоставить ее с ранее изученными и опубликованными коллекциями керамики и каменными индустриями из слоев 2 и 3, что позволит более четко разграничить культурно-хронологические комплексы памятника.

Стоянка Устье Реки Кутарей располагается на левом берегу р. Ангара в 15 км ниже по течению от с. Кежма (Кежемский р-н Красноярского края), на правом берегу в устье р. Кутарей.

Наиболее насыщенным и перспективным (представительная коллекция артефактов, минимум техногенных повреждений) можно считать ранее изученный слой 3 данной стоянки. В нем в результате планиграфического анализа удалось выявить «чистый» неолитический комплекс и «смешанный» – с примесью более поздней керамики [Чеха, 2016].

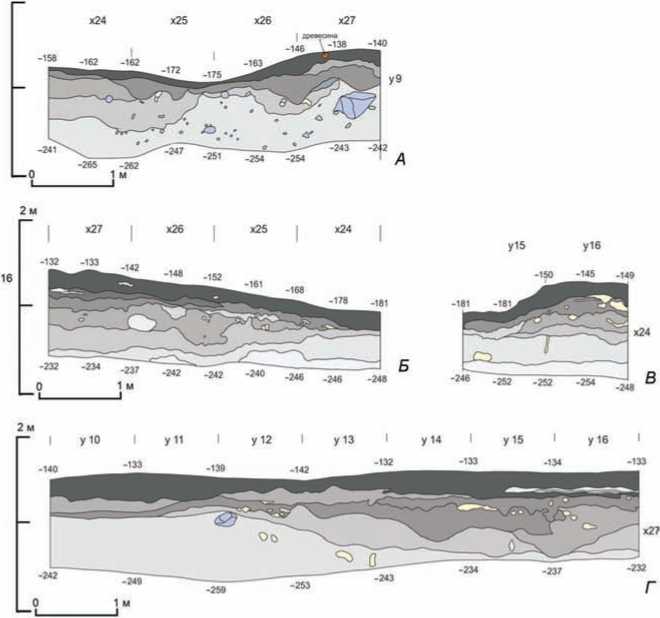

Однако, с учетом того, что отложения носят «компрессионный» характер и материал мог быть частично перемешан, поскольку имеются следы техногенных нарушений, имеет смысл подробное рассмотрение материалов вышележащего слоя 2. Он представляет собой темно-гумусированную супесь, равномерно подстилающую стратиграфический слой 1 (почвенно-растительный горизонт) на всей исследованной площади памятника. Слой слабоувлажнен, рыхлый, пылеватый, бесструктурный с неоднородной пятнистой текстурой (рис. 1). Он содержал археологические материалы – фрагменты керамики, изделия из камня. На отдельных участках слой 2 перерезает нижележащие культурные напластования и до стигает мощности 0,2 м. Нижняя граница слоя нечеткая, волнистая, с переходом до 0,07 м.

Ранее был проведен технико-типологический анализ коллекции каменных артефактов, а также определен ее петрографический состав [Чеха, 2019].

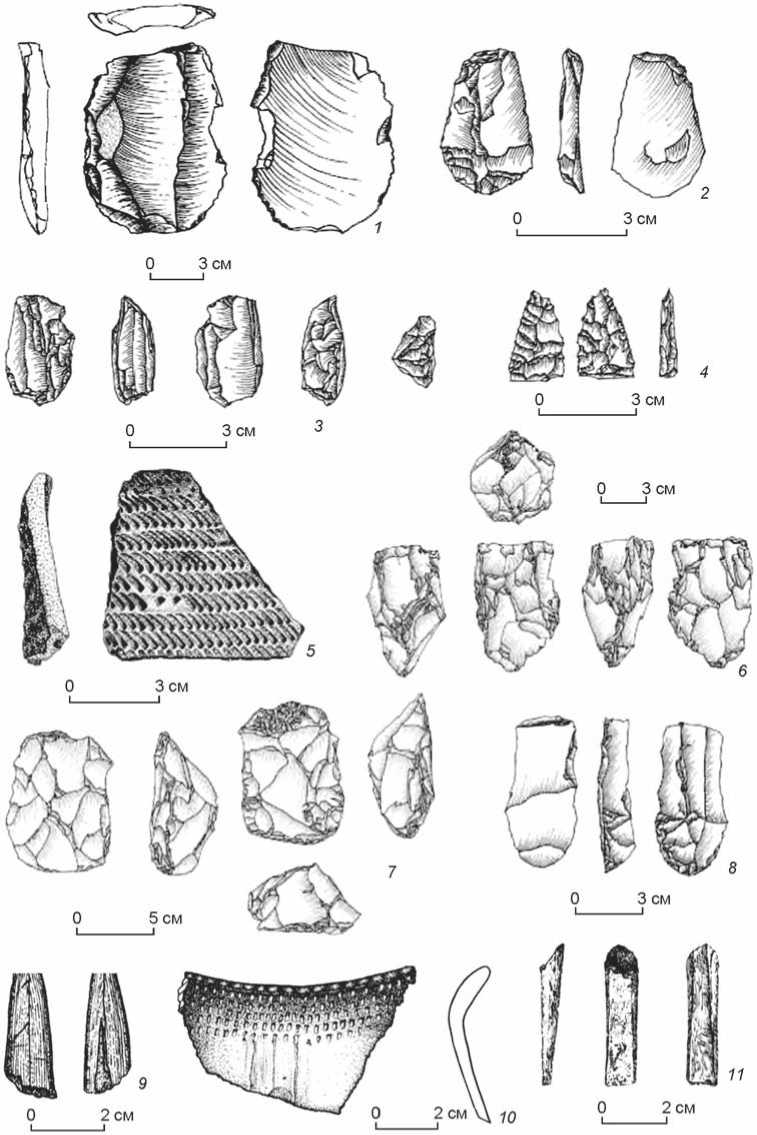

Коллекция каменных артефактов слоя 2 насчитывает 4345 экз. (рис. 2).

Хотя слой 2 стоянки Устье Реки Кутарей менее насыщен каменными артефактами, его в сравнении со слоем 3 отличает небольшое количество массивных орудий и тесел, отсутствие скребел, небольшое количество двойных скребков, исключительно объемное расщепление, направленное в основном на получение мелких пластинчатых снятий, сре-636

ди которых преобладают сколы шириной 7–10 мм. Несмотря на то, что основу коллекции составляют изделия из роговиков (алевролитов) местного происхождения, существенно увеличилось процентное содержание артефактов из кремня (до 13 %), что может говорить о несколько иной сырьевой стратегии. Установлено, что в районе устья реки Кутарей и вверх по ее течению выходов кремнистых пород не отмечалось. Таким образом, данный тип материала вероятнее всего является принесенным. Предположительно, его источником могли оказаться осадочные толщи Ангаро-Илимского междуречья.

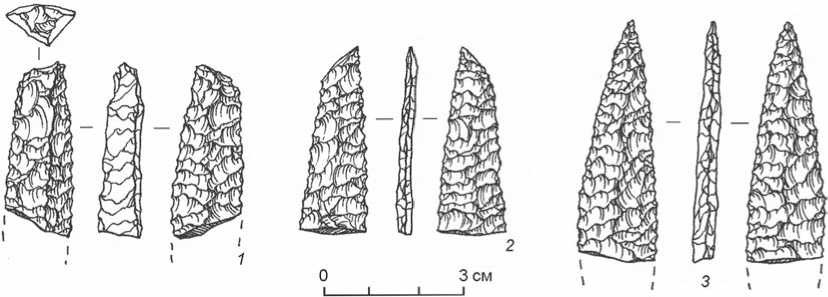

Наиболее интересные аналогии прослеживаются с выделенным на Верхней Колыме раннеголоценовым комплексом с черешковыми пластинчатыми наконечниками (рис. 3), широко распространенными на северо-востоке Азии.

Для уточнения культурно-хронологической принадлежности памятника был также выполнен анализ керамического материала слоя 2. В основу группировки посуды был положен декоративно-морфологический анализ концентраций фрагментов и развалов in situ крупных частей сосудов. При анализе соотнесения группы керамики со слоем и горизонтом приоритет отдавался также контекстам со скоплениями крупных частей сосудов. Основой для хронологической интерпретации послужили планиграфические наблюдения, отмеченные еще во время раскопок, а также данные по стратифицированным объектам и погребальным комплексам, расположенным в бассейне Среднего Енисея (Пещера Еленева, Няша), Канской лесостепи (Казачка), Северном Приангарье (Усть-Кова) и Прибайкалье (Саган-Заба II, Горелый Лес). Были учтены радиоуглеродные даты, полученные по материалам отложений, погребений, нагаров из комплексов Северного Приангарья и стратифицированных памятников сопредельных территорий. Представления о хронологии дополнялись опубликованными сведениями о стратиграфическом положении керамической посуды на ряде памятников Северного Приангарья, изученных в ходе работ Богучанской археологической экспедиции в 2008–2012 гг. [Богучанская археологическая экспедиция…, 2015; Стоянка…, 2016].

В слое 2 стоянки Устье Реки Кутарей зафиксировано 2069 фрагментов керамики (включая мелкие

■ почвенно-растительный горизонт (стратиграфический слой 1)

■ черная гумусированная супесь (стратиграфический слой 2)

светло-желтая супесь (стратиграфический слой 3)

светло-серая подзолистая супесь (стратиграфический слой 4) кротовина мешанная светло-желтая супесь (материковый выброс)

слой рыхлой черной супеси

^В пятнистая мешанная черно-желтая супесь отвал 2009 г.

слой прокаленной почвы красного цвета светлый сажистый слой, мешаный с черной гумусированной почвой и мелкими вкраплениями прокаленной почвы красного цвета фрагменты истлевшей древесины

^ кирпич

^Х/ камень

——* линия ожелезнения

Рис. 1. Устье Реки Кутарей. Стратиграфический разрез на участке п. 20.

и неорнаментированные). Определимые фрагменты можно разделить на несколько групп.

Тонковаликовая керамика раннего железного века – круглодонные сосуды с тонкими налепными заглаженными валиками, зафиксированные в южнотаежной зоне среднего Енисея [Мандрыка, 2011].

Керамика цэпаньской культуры – тонкостенные сосуды, поверхность которых оформлена параллельными горизонтальными или волнообразными тонкими «обмазочными» валиками. Данная группа сосудов представляет керамическую традицию эпохи раннего железного века [Привалихин, 1993], она аналогична керамике карабульского типа, выделенной по материалам стоянки Усть-Карабула (Богучанский р-н Красноярского края) [Баташев, Макаров, 2000; Макаров, Быкова, 2011]. Ареал ее охватывает территорию от района г. Братска до устья Ангары, а также «прилегающую таежную территорию долины Енисея от Казачинского порога до окрестностей г. Енисейска» (т.е. территорию Северного Приангарья). Похожая керамика с налепными лентами по венчику по материалам Енисейского Приангарья выделе-

Рис. 2. Материалы слоя 2 стоянки Устье Реки Кутарей.

1, 2, 8 – скребки; 3, 6 – нуклеусы; 4 – каменный наконечник стрелы; 5 – фрагмент венчика (керамика цэпаньской культуры);

6, 7 – тесло; 9, 11 – фрагменты костяных наконечников стрел; 10 – фрагменты венчика керамического сосуда (тонковаликовая керамика раннежелезного века).

на в каменско-маковский тип [Мандрыка, 2008]. Исследователями отмечается, что разница между двумя этими типами заключается лишь в отсутствии у ка-менско-маковской посуды пояса ямочных вдавлений под венчиком в месте крепления нижнего края дополнительной ленты к верхней части сосуда. В слое 2

стоянки Устье Реки Кутарей данная посуда составляет 6,7 %, выявлено всего 12 фрагментов керамики с венчиками, поэтому четко отнести ее к какому-либо типу достаточно проблематично. На соседнем памятнике Гора Кутарей выделяется карабульский тип [Выборнов, Нестерова, 2015].

Рис. 3. Пластинчатые наконечники из слоя 2 стоянки Устье Реки Кутарей.

Керамика шилкинского типа - фрагменты сосудов с объемными круглыми «рассеченными» валиками со следами прищипов и насечками в верхней части, представляют собой закрытые горшечные формы с короткой шейкой, отогнутым венчиком и расширяющимся плечиком. Данные характеристики более всего сопоставимы с посудой шилкинской культуры (VI–I вв. до н.э.) южно-таежной зоны Средней Сибири и нижепорожинской (VII–III вв. до н.э.) Енисейского Приангарья [Мандрыка, 2008].

Керамика ковинского типа - тонкостенные, по всей вероятности круглодонные горшковидные сосуды закрытой формы с ангобом; характерным признаком служат гладкие «рассеченные» и «обмазочные» валики, которые покрывают верхнюю часть сосуда. В памятниках Северного Приангарья данная посуда встречена на стоянках Гора Кутарей, Усть-Кеуль-1 (культурные горизонты 2 и 3), Хеду-гин Ручей, Сережкино, Усть-Кова-1 (в культурном слое 1), Парта (во втором слое), Усть-Кода, на стоянке и могильнике Сергушкин-3. По мнению исследователей, эта посуда относится к первой половине I тыс. н.э., к раннему Средневековью.

Керамика усть-бельского типа - крупные круглодонные тонкостенные формы с прямыми стенками. На срез венчика нанесены косые насечки, овальные вдавления. Сосуды (чаще полностью) орнаментированы прямолинейными горизонтальными рядами однообразных наклонных оттисков (насечки, гребенчатый штамп, отпечатки ногтя, оттиски угла лопаточки, овальные вдавления, реже прочерченные линии). Существует довольно широкий круг работ, посвященных проблеме выделения, происхождения и культурно-хронологической позиции керамики усть-бельского типа относительно других керамических пластов [Бердников, Бердникова, 2007; Герман, Леонтьев, 2013]. Исследователями также отмечается и терминологическая несогласованность в зависимости от места расположения объекта – «унюк-ская», «казачинская», «западно-ангарская». Ареал распространения данной керамики охватывает Ми- нусинскую котловину, Средний Енисей, Северное Приангарье, западное побережье Байкала и Южное Приангарье [Бердников, Бердникова, 2007, c. 53].

Керамика посольского типа - закрытые или открытые тонкостенные сосуды с округлым дном, утолщением венчика с внешней стороны подтреугольным в сечении налепом. Толщина стенок у венчика существенно увеличивается. Венчик профилирован. По самому краю среза венчика фиксируется ряд мелких сквозных отверстий, располагающихся поверх наколов или прочерченной линии. Верхняя часть сосудов орнаментирована в отступающее-на-кольчатой или протащенной технике. Встречаются прочерченные горизонтальные линии, оттиски зубчатого штампа или лопаточки). Ареал бытования данной посуды совпадает с ареалом усть-бельской керамики [Макаров, 2012]. На некоторых североангарских памятниках (стоянка Парта (4 слой), Усть-Кеуль I (культурный горизонт 7), в т.ч. на стоянке Устье Реки Кутарей) керамика усть-бельского и посольского типа залегает совместно [Савин, 2010].

Сетчатая (текстильная) керамика (сосуды открытого типа, как правило, без орнамента, с отверстиями в привенчиковой зоне и декорированные редкими наколами или прочерченными линиями). Данный тип сосудов встречается на всей территории юга Средней Сибири. Керамика с «текстильными отпечатками» в Северном Приангарье наиболее просто поддается идентификации, однако сильная фрагментарность зачастую не позволяет группировать посуду и определять ее типологию. Можно встретить разную терминологию относительно данного типа керамики: «с псевдотекстильным орнаментом», с «отпечатками сетки или ткани», с «текстильным орнаментом», но чаще исследователи пользуются термином «сетка-плетенка». Для памятников Северного Приангарья (Аплин-ский порог, Пашино, могильник и стоянка Отико) был выделен «аплинский» тип [Бердников, 2013]. В работе, посвященной систематизации керамических типов Средней Сибири, И.М. Бердников вы- деляет в данной группе два типа сосудов: овалоид-ной или параболоидной, закрытой или открытой формы, «декорированный ямочными вдавлениями в верхней части, простыми наколами или гребенчатым штампом по срезу венчика»; сосуды «закрытой формы с профилировкой в верхней части, округлым или приостренным дном. Срез венчика прямой или скошенный, декорирован наколами. Встречаются сосуды без орнамента с отверстиями в привенчиковой зоне и с редкими наколами (ямки, гребенчатый и гладкий штампы) или прочерченными линиями» [Там же, с. 207–208].

В слое 2 стоянки Устье Реки Кутарей тонковаликовая керамика раннего железного века составляет 377 фрагментов/28 венчиков (44,5 %), посуда шилкин-ского типа – 102/29 (12 %), посуда ковинского типа – 33/9 (3,9 %), керамика цэпаньской культуры – 57/12 (6,7 %) посуда с текстильными отпечатками – 61/3 (7,2 %), керамика усть-бельского типа – 62/6 (7,4 %), посольского типа – 5/0 (0,5 %), возможно, аплинского типа – 2/0 (0,2 %), смешанная группа (недостаточно диагностирующих признаков, не относящаяся к эпохе неолита) – 27/7 (3,2 %), неорнаментированные фрагменты – 118 экз. (14 %), техническая керамика – 3 экз. (0,4 %). Остальные 1 223 фрагмента являются мелкими и неорнаментированными.

На стоянке не зафиксировано характерной для региона керамики с «жемчужником», распространенной также на территории Канско-Рыбинской котловины, время существования которой оценивается в 4–2,8 тыс. л.н.

На современном этапе исследования получены новые данные по хронологии керамических комплексов региона, в т.ч. для ранненеолитической керамики по материалам Холмушино-3, Еловка-Нуган I (в Тункинской долине) (8510–8380 л.н.), для усть-бельской керамики по материалам памятника Деревня Пашина (SPb-352: 5034 ± 80 л.н., SPb-351: 4990 ± ± 90 л.н.). По материалам памятника Сергушкин-1 (датировки которого позволяют отнести ранний период бытования усть-бельского комплекса к концу VI – началу V тыс. до н.э. [Герман, Леонтьев, 2013, с. 151]), выделен ангарский вариант сетчатой керамики (аплинский), хайтинского типа. Однако указанные данные сложно назвать однозначными [Бердников, Бердникова, Воробьева, 2017].

«Чистые» комплексы бронзового века выделены на крайне малом числе стоянок региона (Усть-Карабула, Парта, Ручей конный-3, Усть-Верея-2, Капонир) и до настоящего времени в полной мере не введены в научный оборот.

Таким образом, в слое 2 стоянки Устье Реки Кута-рей преобладает керамика, относящаяся к раннему железному веку (тонкожгутиковая (2300–2100 л.н.), посуда шилкинского типа (2400–2100 л.н.)), керамика цэпаньской культуры (2800–2200 л.н.). Неолитический компонент присутствует в небольшом количестве, что можно связать с техногенными нарушениями, особенностями формирования культурного слоя и перепадом высот. В целом большую часть материалов слоя можно датировать II–I тыс. до н.э., однако наличие неолитической керамики и пластинчатых, трех-четырехгранных каменных наконечников, близких уолбинской культурной традиции (8000–6000 л.н.), не исключают наличие более раннего компонента.

Список литературы Керамические комплексы слоя 2 стоянки Устье Реки Кутарей в Северном Приангарье

- Баташев М.С., Макаров Н.П. Культурогенез таежных народов Нижнего Енисея. – Красноярск: Красторгтрей LTD, 2000. – 36 с.

- Бердников И.М. Ключевые аспекты историко-культурных процессов на юге Средней Сибири в эпоху неолита (по материалам керамических комплексов) // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2013. – № 1 (2). – С. 203–229.

- Бердников И.М., Бердникова Н.Е. Усть-бельская керамика: проблемы, характеристика, хронология // Северная Евразия в антропогенезе: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропология. – Иркутск: Оттиск, 2007. – Т. 1. – С. 51–57.

- Бердников И.М., Бердникова Н.Е., Воробьева Г.А. Мультислойчатые местонахождения как основа для палеогеографических и культурных реконструкций в среднем голоцене Байкало-Енисейской Сибири // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2017. – Т. 21. – С. 5–32.

- Богучанская археологическая экспедиция: очерк полевых исследований (2007–2012 гг.) / А.П. Деревянко, А.А. Цыбанков, А.В. Постнов, В.С. Славинский, А.В. Выборнов, И.Д. Зольников, Е.В. Деев, А.А. Присекайло, Г.И. Марковский, А.А. Дудко. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – 564 с. – (Тр. Богучанской археологической экспедиции; т. 1).

- Выборнов А.В., Нестерова М.С. Керамика на стоянке Гора Кутарей в Северном Приангарье // Материалы IV Северного археологического конгресса. – Екатеринбург; Ханты-Мансийск: ИИиА УрО РАН, 2015. – С. 118–120.

- Герман П.В., Леонтьев С.Н. Комплекс археологических материалов с Усть-Бельской керамикой стоянки Сергушкин-1, пункт «А» // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2013. – № 1 (2). – С. 133–156.

- Макаров Н.П. Керамика посольского типа в Байкальской и Средней Сибири // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. – Улан-Батор: Изд-во Монг. гос. ун-та, 2012. – Вып. 3. – С. 67–72.

- Макаров Н.П., Быкова М.В. Керамика карабульского типа // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2011. – С. 227–231.

- Мандрыка П.В. Комплексы раннего железного века Енисейского Приангарья // Тр. II (XVIII) Всерос. археол. съезда в Суздале. – М.: ИА РАН, 2008. – Т. II. – С. 162–164.

- Мандрыка П.В. Тонковаликовая керамика раннего железного века из южно-таежной зоны среднего Енисея // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2011. – Т. 10, вып. 3. – С. 118–126.

- Привалихин В.И. Ранний железный век Северного Приангарья (цэпаньская культура): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Кемерово, 1993. –24 с.

- Савин А.Н. Керамика многослойной стоянки Парта // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. – Т. XVI. – С. 582–586.

- Стоянка Пашина в Северном Приангарье (исследования 2008–2009 годов) / А.Е. Гришин, Ж.В. Марченко,

- Ю.Н. Гаркуша, Д.А. Гурулев, С.В. Шнайдер, Н.А. Кулик, С.К. Васильев, Е.А. Кребс. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – 168 с. – (Тр. Богучанской археологической экспедиции; т. 2).

- Чеха А.Н. Каменные индустрии слоя 3 стоянки Устье Реки Кутарей в Северном Приангарье // Вестн. Том. гос. ун-та. Сер.: История. – 2016. – № 6 (44). – С. 106–113.

- Чеха А.Н. Каменная индустрия слоя 2 стоянки Устье Реки Кутарей (Северное Приангарье) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2019. – Т. 18. – № 3: Археология и этнография. – С. 62–73.