Керамические коронковые вкладки как альтернатива замещения дефектов боковых зубов светоотверждаемыми композитами

Автор: Олесов Е.Е., Новоземцева Т.Н., Тихонов В.Э., Олесова В.Н., Каганова О.С.

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.9, 2018 года.

Бесплатный доступ

Проведено клинико-функциональное обследование челюстно-лицевой области 280 пациентов, у которых дефекты боковых зубов три года назад замещались керамическими коронковыми вкладками или светоотверждаемыми композитами. Использовались компьютерные методы оценки артикуляции, окклюзии и тонуса жевательных мышц на аппаратах «T-Scan III» и «Bio EMG III». В трети боковых зубов установлено необоснованное расширение показаний к композитным пломбам - при разрушении более 50% окклюзионной поверхности. Показатели стоматологического статуса существенно лучше при использовании керамических вкладок в сравнении с пломбами из композитного материала в отдаленные сроки после лечения множественного кариеса. Керамические коронковые вкладки предотвращают окклюзионно-артикуляционные нарушения и дисфункцию жевательного аппарата, характерные в отдаленные сроки для пациентов с множественным кариесом при замещении дефектов боковых зубов пломбами из композитного материала.

Вкладки, пломбы, керамика, композит, окклюзия, артикуляция, эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/143166525

IDR: 143166525 | DOI: 10.17816/clinpract09123-27

Текст научной статьи Керамические коронковые вкладки как альтернатива замещения дефектов боковых зубов светоотверждаемыми композитами

Эпидемиологические исследования стоматологической заболеваемости, проведенные в течение последних десяти лет, показывают высокую распространенность и интенсивность кариеса среди взрослого населения [1, 2]. Нуждаемость в лечении кариеса усугубляется недостаточной эффективностью метода замещения полости в зубе пломбировочными материалами, о чем свидетельствует частое выявление рецидива кариеса [3-5].

Наиболее распространенные реставрационные материалы – композиты светового отверждения постоянно совершенствуются, однако, их физико-механические свойства часто недостаточны для долговременной эксплуатации в связи с деградацией в ротовой жидкости и систематическими функциональными нагрузками [6, 7].

В то же время керамические материалы обладают большей прочностью и устойчивостью в жидкой среде, в связи с чем рекомендуются в виде керамических вкладок при разрушении окклюзионной поверхности зубов от 50 до 80% [8, 9].

Ряд исследований описывает характерные для лиц с множественным кариесом, несвоевременным и неадекватным его лечением, нарушения окклюзии и артикуляции, способные привести к мышечно-суставной дисфункции челюстно-лицевой области [10-12]. При этом, на практике и в научной литературе аспекты устранения и профилактики развития или прогрессирования артикуляционноокклюзионных нарушений при лечении кариеса изучены недостаточно, что обуславливает необходимость выбора с этих позиций адекватного способа замещения множественных дефектов зубов, в частности, с использованием керамических коронковых вкладок.

Цель исследования: сравнение показателей стоматологического статуса и результатов функционального обследования артикуляции и окклюзии у пациентов с множественным кариесом в отдаленные сроки после лечения с использованием пломб из композитного материала и керамических вкладок.

Материал и методы

Обследованы 210 пациентов с 1894 пломбами из композита светового отверждения, замещающими дефекты боковых зубов с обеих сторон зубного ряда (группа КП). Для сравнения вызваны для обследования 70 пациентов с 318 керамическими вкладками в боковых зубах, изготовленными по технологии Impress (Ivoclar Vivadent, Лихтенштейн) при лечении множественного кариеса (группа KB) (рис. 1). Средний возраст в группах КП и КВ составлял соответственно 36,8±4,6 лет и 40,3±3,2 лет; женщины в указанных группах составляли 62,4% и 61,4%, мужчины – 37,6% и 38,6%. По распространенности замещенных дефектов боковых зубов группа КП делилась на 38,1% человек с пломбами всех боковых зубов, 24,8% – с единичными интактными антагонистами (молярами или премолярами) при наличии запломбированных других боковых зубов, 37,1% – с единичными интактными молярами и премолярами в контакте с запломбированными зубами; в группе КВ перечисленные характеристики были у 27,1%, 37,1% и 35,8% пациентов. Более половины зубов, восстановленных композитными пломбами, были с интактной пульпой – 59,4%; в группе КВ интактных зубов было меньше – 43,1%. Среди зубов в группе КП 43,7% зубов имели замещенные полости I класса и 56,3% зубов – II класса по Блэку; в группе КВ I и II класс встречался в 62,9% и 37,1% зубов соответственно. Среди II класса по Блэку локализация полости типа МО, МОД и ОД встречалась в группе КП у 31,0%, 29,6% и 39,4% зубов, в группе КВ – у 34,7%, 39,0% и 26,3%. По степени разрушения окклюзионной поверхности зубов (менее 50%, 50%, менее 80%, 80% и более 80%) пломбы из композитного материала составляли 32,4%, 39,5%, 23,2%, 3,9% и 1,0%; в группе КВ – соответственно 30,2%, 32,7%, 21,7%, 11,0% и 4,4%. Общепринятые показания для замещения дефектов пломбами из композитного материала (ИРОПЗ до 0,5) были расширены при лечении 28,1% зубов, керамическими вкладками (ИРОПЗ до 0,8) – 4,4%.

Гамбургское тестирование состояния жевательного аппарата предполагало клиническую экспресс-оценку состояния мышц и височнонижнечелюстного сустава по шести признакам нарушения (асимметричное открывание рта,

Рис. 1. Керамическая вкладка в зубе 2.6: до и после фиксации.

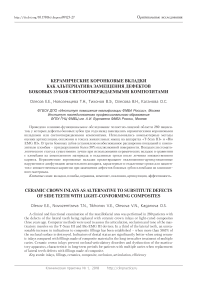

Рис. 2. Картины компьютерного анализа окклюзии на аппарате «T-scan III».

ограниченное открывания рта или чрезмерное открывание рта, наличие внутрисуставных шумов, асинхронность окклюзионного звука при смыкании зубов, травматичность эксцентрической окклюзии зубных рядов, болезненность при пальпации жевательных мышц) с последующим выделением состояний: норма, риск дисфункции, дисфункция жевательного аппарата [13]. С помощью аппарата «T-Scan III» графически выявляли преждевременные и суперконтакты при смыкании зубов, топографию окклюзионных контактов, баланс окклюзионных контактов правой и левой стороны зубных рядов, вектор движения нижней челюсти в процессе достижения максимального окклюзионного контакта [14] (Рис. 2). Электромиография жевательных мышц с помощью аппарата «Bio EMG III» (BioRESEARCH, США) регистрировала их биоэлектрический потенциал (mV) в вариантах записи: состояние относительного физиологического покоя; окклюзионный контакт; максимальное волевое сжатие в привычной окклюзии [15].

Результаты исследований

Анализ состояния зубочелюстной системы у пациентов в группе КП (пломбы из композита светового отверждения) показал более частое выявление гингивита (p<0,001) в сравнении с группой КВ (керамические вкладки): распространенность гингивита (K05.1) и пародонтита (K05.3) в группе КП составляла соответственно 51,9% и 18,1%, в группе КВ – 32,9% и 15,7%. Распространенность повышенного стирания зубов (К03.0) в группе КП 10,0% против 2,9% в группе КВ (p<0,010). Индекс КПУ и его компоненты в группе КП были статистически значимо выше по сравнению с группой КВ: КПУ соответственно 12,4±0,5 и 10,6±0,4 (p<0,001), кариес – 1,5±0,1 и 0,3±0,1 (в том числе рецидив 0,8±0,1 и 0,1±0,1) (p<0,001), пломбы или вкладки 10,2±0,3 и 9,7±0,2 (p<0,001), количество удаленных зубов соответственно 0,7±0,1 и 0,6±0,1 (р<0,026). Статистически значимая разница выявлялась при анализе индекса CPI в группах КП и КВ (p<0,001): CPI соответственно 2,6±0,3 и 1,9±0,3 секстантов, кровоточивость 1,2±0,1 и 1,0±0,1, зубной камень 1,0±0,1 и 0,7±0, паро-донтальные карманы 0,4±0,1 и 0,2±0,1 секстантов. В группе КП уровень гигиены рта ИГР-У был хуже: 2,7±0,2 против 2,4±0,2 в группе КВ. Более негативные показатели стоматологического статуса у лиц с пломбами из композитного материала в отдаленные сроки можно объяснить не только более низкими физико-химическими свойствами композитных материалов, подверженных биодеградации и микробной колонизации, а также стиранию, но и применением композитного материала при значительном разрушении окклюзионной поверхности боковых зубов сверх показаний, ограничивающих эффективность композитов пломбами не более 50% ИРОПЗ.

Гамбургское тестирование выявило дисфункцию жевательного аппарата (наличие трех и более признаков патологии) у 4,8% пациентов в группе КП при отсутствии дисфункции у лиц с керамическими вкладками; риск дисфункции (два признака) – у 18,1% против 5,7% в группе КВ. Функциональная норма жевательного аппарата в отдаленные сроки после фиксации керамических вкладок при множественном кариесе обеспечивалась у 94,3% пациентов и только у 77,1% пациентов с пломбами из композита (p=0,005). Наличие интактных антагонистов снижает, но не устраняет выявляемость дисфункции жевательного аппарата.

Электромиография жевательных мышц выявила у пациентов с пломбами из композитного материала через 3-5 лет после наложения следующие биоэлектрические потенциалы: 3,1±0,4mV

(max 3,9mV) в состоянии физиологического покоя, 6,0±1,1mV (max 7,7mV) при окклюзионном контакте зубов, 40,6±4,2mV (max 43,8mV) при максимальном волевом сжатии зубов; использование керамических вкладок дает меньшие значения биоэлектрической активности мышц: соответственно 2,4±0,3mV (max 2,9mV), 5,3±0,8mV (max 5,9mV), 37,1±3,0mV (max 40,0mV) (p<0,001 при максимальном сжатии зубов). Нарушение симметрии биоэлектропотенциалов левой и правой жевательных мышц выявлено у 16,7% обследованных в группе КП и у 8,6% в группе КВ (p<0,001).

Частота выявления нарушений окклюзии по данным аппарата «T-Scan III» статистически значимо различается в группах КП и КВ (<0,001): преждевременные и суперконтакты встречались соответственно у 85,7% и 4,3% обследованных, отклонение вектора движения челюсти при достижении множественного контакта от средней линии – у 54,3% и 7,1%, нарушение окклюзионного баланса правой и левой стороны зубных рядов более чем на 20,0% – у 34,3% и у 2,8%. Время достижения множественного контакта у пациентов в группе КП 0,55±0,17 сек, в группе КВ – 0,27±0,12 сек (<0,001).

Заключение

Проведенное клинико-функциональное исследование позволяет констатировать, что в практической стоматологии около трети пломб из композитного материала в боковых зубах в нарушение показаний замещают дефекты твердых тканей с разрушением более 50% окклюзионной поверхности. Показатели стоматологического статуса существенно лучше при использовании керамических вкладок в сравнении с пломбами из композитного материала в отдаленные сроки после лечения множественного кариеса. Керамические коронковые вкладки предотвращают окклюзионно-артикуляционные нарушения и дисфункцию жевательного аппарата, характерные в отдаленные сроки для пациентов с множественным кариесом при замещении дефектов боковых зубов пломбами из композитного материала.

Список литературы Керамические коронковые вкладки как альтернатива замещения дефектов боковых зубов светоотверждаемыми композитами

- Кузьмина Э.М. Стоматологическая заболеваемость населения России. Москва. 2009. 236с.

- Янушевич О.О., Сохов С.Т., Сабгайда Т.П. и др. Стоматология России в цифрах и фактах. М., 2010

- Лёвкин А.В., Гринин В.М. Оценка качества пломбирования зубов современными композитными материалами в условиях долгосрочного наблюдения. Dental Forum 2013; 4 (50): 10-12.

- Макеева И.М., Авдеенко О.Е. Особенности стоматологического статуса у членов организованных коллективов и профессиональных сообществ. Стоматология 2016; 1 (95): 63-66.

- Bottacchiari S. Composite Inlays and Onlays: Structural, Periodontal, and Endodontic Aspects. 1st Edition. Quintessence Publishing Co., Inc., 2016.

- Dong X. Stress Distribution and Failure Mode of Dental Ceramic Structures Under Hertzian Indentation. Open Dissertation Press, 2017.

- Kelly J.R. Ceramics in Dentistry: Principles and Practice. Quintessence Publishing Co., Inc., 2016.

- Кисельникова Л.П., Ковальчук М.А., Плюхина Т.П., Мастерова И.В., Лебеденко И.Ю. Клиническая и лабораторная оценка эффективности применения прямых композитных реставраций и керамических вкладок, изготовленных на аппарате CEREC 3, у детей. Российский стоматологический журнал 2013; 4: 27-32.

- Elsworth A. Porcelain Inlay: A Treatise on Its Theory and Practice in Dentistry (Classic Reprint). Peck Forgotten Books, 2015.

- Арсенина О.И., Попова А.В., Гус Л.А. Значение окклюзионных нарушений при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Стоматология 2014; 6: 64-67.

- Гелетин П.Н., Карелина А.Н., Романов А.С., Мишутин Е.А. Способ диагностики болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Российский стоматологический журнал 2016; 2: 82-84.

- Самохлиб Я.В., Макеева И.М. Влияние стабильной окклюзии на активность жевательных мышц у здоровых молодых людей. Стоматология 2016; 6-2 (95): 96-97.

- Лебеденко И.Ю., Арутюнов С.Д., Антоник М.М. Инструментальная функциональная диагностика зубочелюстной системы. М: 2010.

- Перегудов А.Б., Маленкина О.А., Гвасалия Л.В. Применение компьютеризированного аппарата баланса окклюзии Т-СКАН для проведения научных исследований в ортопедической стоматологии. Сборник трудов VIII Всероссийской научнопрактической конференции «Образование, наука, и практика в стоматологии» 2010; 117-118.

- Осипов А.В., Локтев Б.А. Сравнительный анализ изменения биоэлектрического потенциала напряженного состояния мышц лица в зависимости от вертикального положения нижней челюсти. Стоматология для всех 2010; 2: 24-25. 107.