Керамические крышки из археологических материалов города Енисейска

Автор: Аболина Л.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

Во время археологических работ с 2015 по 2018 г. в г. Енисейске, расположенном на границе между Восточной и Западной Сибирью, было обнаружено более 160 экземпляров керамических крышек и их фрагментов. Две трети из них принадлежали посуде, одна часть - печным вьюшкам. В связи с массовостью находок крышки, которые до этого не рассматривались как самостоятельный объект изучения, были исследованы нами как один из типов керамики. Приводится ряд статей с упоминанием крышек среди археологических находок. Одни из самых ранних экземпляров были обнаружены на территории Древней Греции и Китая. Вероятно, что распространение крышек в Северо-Западной и Центральной Европе было связано с заменой открытых очагов закрытыми. Тема эта требует дальнейшего изучения. Учитывая морфологическое сходство формы крышек с формой низких мисковидных сосудов, автором были внесены некоторые изменения в общепринятую для этих сосудов терминологию. Наружная выступающая донная часть названа «держателем». Нижний край, сформированный под углом к полю, - «бортиком». В качестве определяющего признака для выявления подтипов взята форма изделия, в ряде случаев зависящая от характера взаимосвязи с основным сосудом. В качестве дополнительных признаков в таблице фиксировался диаметр изделия и держателя, высота крышки по центру, углы наклона полей и бортиков, толщина стенок, а также состав теста и цвет изделия (табл. 1). В результате проведенной работы было выявлено три подтипа крышек, у самого архаичного из них отмечено три варианта формы держателя. В г. Енисейске в период XVII-XIX вв. зафиксированы два способа применения крышек: это крышки вьюшек, используемые для перекрытия дымоходов печи, и посудные крышки. Полученная информация в своей основе позволит идентифицировать крышки среди прочей керамики, систематизировать их в соответствии с выявленными подтипами и в процессе дальнейшего изучения может быть дополнена.

Восточная сибирь, археология енисейска, керамика, типология, крышки, печная вьюшка, держатель

Короткий адрес: https://sciup.org/143173163

IDR: 143173163 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.509-539

Текст научной статьи Керамические крышки из археологических материалов города Енисейска

Целенаправленное археологическое изучение г. Енисейска, одного из старейших сибирских городов, основанного в 1619 г. и расположенного на границе между Западной и Восточной Сибирью, проводилось с 2013 по 2019 г. в связи с подготовкой к его 400-летнему юбилею. Культурный слой территории острога и посада, сформированный хозяйственной деятельностью русского населения на протяжении ХVII–ХIХ вв., содержал огромное количество керамики (горшки, крынки, миски, латки и др.), среди которой значительное место занимали крышки (рис. 1). Экземпляры их из различных горизонтов культурного слоя отличаются по форме, составу формовочной массы, способу формообразования и особенностям обжига, что свидетельствует об активном использовании крышек на этой территории и их местном производстве.

Рис. 1. Керамические крышки из г. Енисейска

Керамические крышки и раньше встречались в других регионах, в том числе при раскопках памятников. Основной причиной их недостаточной изученности, вероятно, является то, что крышки, будучи отдельным предметом, не были функционально самостоятельным изделием. К тому же основные сосуды или устройства, с которыми они были связаны, не всегда имеют признаки их использования, такие как выступ на внутренней или внешней стороне горловины. Вторая причина – это конструктивное и визуальное сходство крышек с низкими сосудами типа мисок. Выделение крышек из массы енисейской керамики затруднила также и плохая сохранность большого количества крышек вьюшек, которые при перекрытии ими дымоходов из-за экстремального температурного режима во время использования разрушались (расслаивались и крошились).

Цель и методы исследования

Целью данного исследования является изучение крышек из г. Енисейска, разработка их типологии и введение полученной информации в научный оборот. Работа носит предварительный характер, поскольку вся керамика времени существования города находится в стадии обработки. В задачи данного исследования входило:

-

1. Выявление характерных признаков крышек для выделения их из сходных по строению и форме сосудов.

-

2. Выявление признаков функционального использования крышек в различных температурно-влажностных режимах (при хранении, готовке пищи и при перекрытии дымохода).

-

3. Исследование способов формообразования крышек, связанное в том числе с развитием технологии их изготовления.

Методически рассмотрение крышек как отдельного типа гончарных изделий осложнялось множеством разнообразных подходов к типологии посуды как в археологии, так и в этнографии, где до сих пор не сложились общие принципы и методика изучения этого источника. В археологии крышки в числе подробно изученной московской керамики были внесены в список посуды еще в 1949 г. М. Г. Рабиновичем, но по причине большого ассортимента посуды его методика не нашла широкого применения в других регионах ( Рабинович , 1949). В 1994 г. крышки как тип керамики были описаны Т. В. Сергиной в составе смоленской керамики. Визуально она делит их на 3 типа и пишет, что «материала недостаточно для прослеживания развития их форм» и что количество крышек заметно сократилось в ХV в. ( Сергина , 1994. С. 13, 14). В отдельный тип изделий крышки были выделены Н. Г. Артемьевой из числа албазинской археологической керамики на территории Дальнего Востока ( Артемьева , 1995). На современном этапе различным исследовательским подходам в изучении археологической керамики посвящены работы Ю. Б. Цетлина и В. Ю. Коваля ( Цетлин , 2012; 2017; Коваль , 2014; 2016).

Среди ученых-этнографов Сибирского региона проблемой типологии местной керамики занимались Е. Ф. Фурсова и А. Н. Голендеев, каждый из них предложил свой вариант. Е. Ф. Фурсова, рассматривая посуду русского населения юга Западной Сибири конца XIX – начала XX в., выделила типы в зависимости от ее «конфигурации» (формы. – Л. А.) (Фурсова, Голеев, 2003). А. Н. Голен-деев на основе исследования керамики русского населения Иркутской области, и С. А. Милюченков, изучавший до него южнорусскую керамику, в построении типологии использовали функциональный принцип, заключающийся в делении посуды на типы по способу ее бытового применения (Голендеев, 2005; Ми-люченков, 1984). В 1997 г. археологическая и этнографическая керамика Прииртышья комплексно была изучена Л. В. Татауровой (Татаурова, 1997). Свою типологию гончарной продукции Алтая конца XIX – первой половины XX в. выстроила О. С. Мамонтова (Мамонтова, 2014). Большинство исследователей использовали функциональный метод. Однако во всех приведенных исследованиях крышки лишь единично упоминаются и ни в одну из перечисленных типологий не входят. В настоящее время недостаточная изученность крышек как одного из видов гончарных изделий препятствует пониманию развития и совершенствования посуды и конструкций теплотехнических устройств.

Настоящее исследование опирается также на функциональный метод, но границы охвата соответствуют историко-культурному подходу, наиболее полно и разносторонне рассматривающему объект изучения ( Бобринский , 1978; 1999; Цетлин , 2017. С. 94, 95). Большое количество крышек периода ХVII–ХIХ вв. среди енисейской керамики способствовало выделению их в особый тип изделий с двумя вариантами использования: посудные (в составе емкостей для хранения и приготовления пищи) и крышки вьюшек ( Аболина , 2017). В качестве основного признака взята форма крышек, в большинстве зависящая от сочетания с накрываемым предметом и позволившая выделить подтипы.

Обсуждение

Для определения роли и места крышек среди массы керамических изделий важно понимание причины их появления. История этого процесса пока недостаточно изучена. На основе имеющихся материалов очевидно, что в разных культурах это происходило не одновременно. Тенденция накрывать сосуды для хранения пищевых запасов появилась еще в древности, для чего могли использоваться любые плоские предметы, которые либо не сохранились, либо не рассматривались учеными в этом качестве. Движущей тенденцией развития формы стало стремление к достижению наибольшей герметичности. Среди археологической керамики к одним из ранних экземпляров можно отнести крышки Древней Греции и Китая (Электронный ресурс: httds://yandex.ru/ images/search ?text=керамика+древней+Греции+фото, httds://yandex.ru/ images/search?text=ке рамика+древнего+Китая+фото). На территории Приенисейской Сибири крышки упоминаются Л. Р. Кызласовым в составе «кыргызских ваз», характерных для культуры ранних чаатасов VI в., со ссылкой на исследования Л. А. Евтю-ховой (Кызласов, 1981. С. 46–52; Евтюхова, 1948. С. 92–94). Вышеперечисленные крышки были составной частью высоких сосудов для хранения вина. Иногда археологические крышки относили к «тарелкам» из-за внешнего сходства (Рутковская, 1958. С. 122). Время начала использования крышек в процессе приготовления пищи пока не установлено. Известно, что на территории Смоленска крышки в составе одного вида горшков были распространены с домонгольского времени (Сергина, 1994. С. 9, 12, 13, 14). Возможно, более широкому их распространению мог способствовать процесс замены открытых очагов закрытыми. Он повлек за собой не только изменение формы сосудов, но и культуру питания. В дальнейшем способы изготовления и совершенствование формы крышек напрямую связаны с развитием технологии гончарства, что прослеживается на примере енисейских образцов.

В составе древнерусской посуды крышки могли появиться не ранее чем низкие плоскодонные сосуды. Прототипом крышек послужили миски и ладки, что подтверждается не только сходством форм и конструктивных элементов, но и этнографическими свидетельствами об использовании их в этом качестве. 1. « Латки из глины как чашки закрывались крышкой. Можно было жарить, тушить, варить» (Посольск). 2. Ладка – крышка для закрывания дымохода. «А чтоб пар не выходил, дымоход закрывать ладка, а вот под ей блинок» (Шер-гино). 3. «Русска печь хороша, весь день жар доржится. Чтоб жар не выходил, латку задвигали» (Кабанск). «У дымника така с боку дверца: откроешь, латку положишь – тяпло» (Исток) (Словарь…, 1987. С. 17). Термин «крышка» в русском языке стал преобладать только в ХХ в., вытеснив предыдущие названия «ладка», «кровля», «покрышка», «накров».

Ладки (тарелки, миски) традиционной формы, первоначально использовавшиеся в качестве крышек, обладали значительным недостатком – слабо профилированным снаружи дном, неудобным для захвата рукой. Крышками они стали благодаря формированию «держателя» – выступа по внешнему краю дна (известны и другие варианты держателей).

География распространения крышек на территории расселения русских достаточно широка, об этом можно судить по упоминаниям их в ряде статей. Среди археологической керамики на территории Москвы и ее окрестностей крышки фиксировались с начала ХХ в. ( Городцов , 1901; Рабинович , 1949; Пещерева , 1959. С. 76, 77; Кренке , 2009. С. 295, 433, 461, 487; Коваль , 2016. С. 72–81, 117, 118, 134; Курмановский , 2017. С. 105–112; Стрикалов , 2017. С. 114; Болдин . К проблеме типологии…; Кабатов и др. , 2016. С. 15; и др.). В. Ю. Коваль, рассматривая разные типы керамики из раскопок на Подоле Московского Кремля, пишет: «Хотелось бы обратить внимание на постоянное присутствие в комплексах обломков крышек от горшков, количество которых, однако, незначительно» ( Коваль , 2016. С. 460, 466). В приведенной им таблице среди 726 предметов крышек всего 19. Вероятно, что примерно такое соотношение характеризует общую картину их применения в этом регионе в ХIV–ХVI вв.

На территории первых городов Западной Сибири крышки были найдены в Тобольске ( Аношко , 2018. С. 61), Кузнецком уезде, Томской губернии ( Ширин , 2017. С. 489–494). Крышки упоминаются в обзоре письменных источников по томской керамике: «Часто встречаются миски с крышками, высокие банки (иногда с крышками)» ( Володина , 2012. С. 27).

На территории Енисейска первые вьюшки (неотъемлемой частью которых были крышки) могли появиться в связи с сооружением первых изразцовых печей примерно в 1670-х гг. «Печь образцовая ветхая», упомянута в документе 1697 г.

(Опись…., 1712 г. Ф. 214. Кн. 1148. Лл. 78–81). Изразцовые печи имели дымоход, который необходимо было закрывать после окончания топки. К сожалению, исследователи ранних изразцовых печей центральных регионов России, уделяя основное внимание их внешнему виду и декору, упускают этот важный элемент конструкции ( Кондратьев . Круглые надворные печи…; Протоизразцы из Великого Новгорода…; Андреева , 2015. С. 32–45; Бородина, Евсеев , 2015. С. 76–88).

Для перекрытия дымоходов в Енисейске массово применяли керамические печные вьюшки, состоящие из кольцевых желобов с крышкой (прототипы известных позднее металлических) ( Аболина , 2017. С. 37–40). Керамические кольцевые желоба упоминаются в ряде археологических статей: на территории Пскова ( Спегальский , 1968. С. 74–78), на территории Москвы ( Кашинцев , 2007. С. 82; Кренке , 2009. С. 487), в Северо-Восточном регионе ( Гиршевич , 2017. С. 282). М. В. Фролов приводит и письменные свидетельства об использовании крышек в конструкции московских печей: «да труба с покрышкою». Он отмечает, что рядом с керамическими желобами находились толстостенные керамические крышки диаметром 20–30 см ( Фролов , 1991. С. 12). Фрагменты желобов, аналогичных енисейским, были зафиксированы в Восточно-поморском г. Лаль-ске ( Трушкова , 2016. С. 53). На территории Восточной Сибири они обнаружены в г. Иркутске В. В. Краснощековым и С. А. Песковым в с. Бадай. Учитывая, что крышки были неотъемлемой частью вьюшек, все упоминания желобов косвенно свидетельствуют о наличии крышек.

На Дальнем Востоке крышки были выделены в отдельный тип албазинской и нерчинской керамики ( Артемьев, Артемьева , 1994. С. 167; Артемьева , 1995. С. 127). Большую долю населения этих острогов составляли выходцы из г. Енисейска, что могло способствовать распространению гончарной традиции.

Результаты

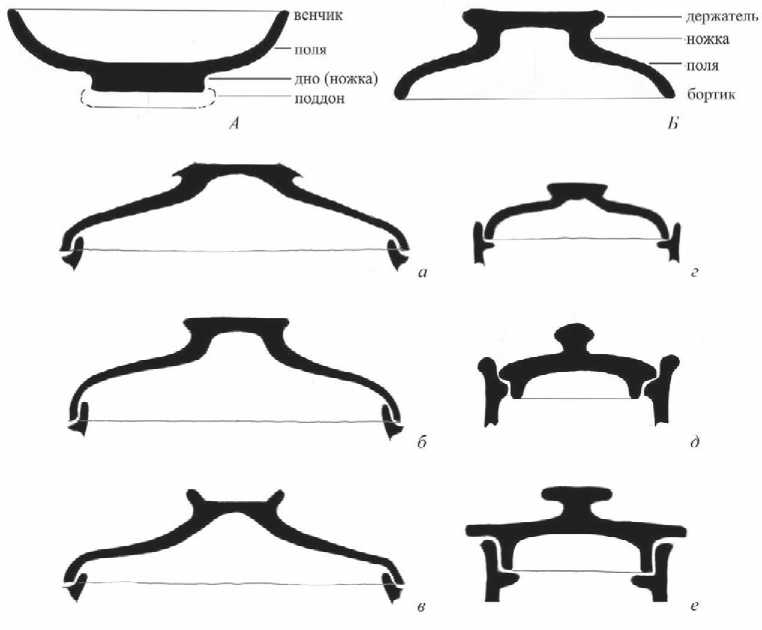

Основанием для выделения крышек в самостоятельный тип является их функциональное использование и значимые отличия от низких плоскодонных сосудов, состоящих из дна, полей и венчика, иногда дополнительно ножки и поддона ( Бердников, Лохов , 2014. С. 147). При превращении мисок в крышки, в связи с изменением их положения в пространстве, в названия частей крышки автором статьи были внесены изменения (рис. 2: А, Б ):

Держатель – верхняя выступающая часть крышки, сформирован из дна путем добавления к нему выступающего края для удобного захвата рукой, иногда в виде ножки и поддона.

Поля – основная плоскость крышки.

Бортик – нижний край крышки, расположенный под углом к полям, с целью более плотного прилегания к сосуду снаружи или внутри.

В ходе исследования выявлены два признака, отличающие крышки от низких сосудов. Плоскость держателя часто была неровной, поэтому крышки не могли стоять на ней и использоваться в качестве мисок. Второе отличие – это выемка на внутренней поверхности дна, часто грубо обработанная, с пологими или

Рис. 2. Названия частей керамических мисок ( 1 ) и крышек ( 2 ); подтипы крышек а – в – подтип 1, варианты держателя 1–3; г – подтип 2; д, е – подтип 3

вертикальными стенками, что связано с формированием ножки держателя. У тарелок и мисок дно внутри округлое и гладкое. Для идентификации крышек достаточно даже одного из этих признаков.

Всего в Енисейске было исследовано 170 крышек: 2/3 их составляли посудные и 1/3 – крышки вьюшек. В табл. 1 (см. в конце статьи) включено 143 экземпляра, имеющих наиболее полный профиль и не менее 4 показателей. К посудным были отнесены все крышки, покрытые поливой, и все изделия менее 17 см в диаметре. Посудными также являлись крышки большего диаметра с органическим нагаром на внутренней стороне, который мог образоваться только при термической обработке пищи. Крышки вьюшек имели диаметр от 17 до 34 см и характерные признаки использования в условиях дымохода печи: пересушенность и расслоение от регулярного воздействие высокой температуры, иногда следы задымления на внутренней поверхности. В результате исследования было выделено 3 подтипа крышек.

-

1. Охватывающие снаружи бортиками венчик сосуда или желоба (рис. 2: а, б, в ).

-

2. Опирающиеся краем на специально сформированный для этого выступ внутри горловины сосуда – «внутреннюю губу» (рис. 2: г ).

-

3. Опирающиеся на внутреннюю губу сосуда, как и крышки 2-го подтипа, но дополнительно имеющие поля, накрывающие венчик сосуда (рис. 2: д, е ).

У крышек первого подтипа (130 штук) было выявлено 3 варианта держателя. К более ранним отнесены 75 крышек с первым вариантом формы держателя: плоским и низким, без ножки, напоминающим дно сосуда. Основным признаком стал выступающий край на держателе, сформированный посредством фаски по его внешнему контуру (рис. 2: а ) С внутренней стороны, в центре, углубление с пологими бортами. Большинство крышек вылеплено вручную из природной глины, иногда с добавлением песка и доводкой на вращательном устройстве. Это заметно по следам заглаживания тряпкой или рукой. У держателя более поздних экземпляров появляется ножка, они становятся выше и тоньше, с более гладкой и ровной поверхностью. Большинство из них коричневого или темно-серого цвета.

Крышки со вторым вариантом держателя (24 экз.) изготовлены профессиональнее на гончарном круге с большей скоростью вращения, что прочитывается по следам. Изделия состоят из тщательно промешанной глины с добавлением крупного песка. Держатель на ножке, плоский, с округлыми выступающими краями (рис. 2: б ). Внутри него четко сформированная выемка с вертикальными бортами. Состав формовочной массы и более качественная форма свидетельствуют о появлении в городе другой традиции. Иногда наблюдается сочетание признаков: при округлом держателе внутреннее углубление с пологими бортами, что могло быть результатом совмещения двух традиций.

Держатель третьего варианта (31 экз.) имеет по краю сформированные вручную выступы (рис. 2: в ). Выемка внутри с четко оформленными на гончарном круге бортами. Возможно, это индивидуальная особенность формовки одного из мастеров на основе привнесенной традиции, что зачастую имело место в гончарном промысле ( Глушков , 1996. С. 110.1–110.8). Держатели подобного вида были зафиксированы на крышках парфянской керамики из Мерва III–II вв. до н. э. ( Рутковская , 1958. С. 122, 123), а также среди московских изделий ХVI– ХV вв. ( Коваль , 2016. С. 460, 466).

У семи крышек второго подтипа по краю полей отсутствует плоский выступающий край, т. к. они вкладываются внутрь горловины, опираясь на выступ. Встречаются в числе привозной поливной керамики (рис. 2: г ). Аналогии есть среди смоленских ( Сергина , 1994. С. 13, 14) и московских экземпляров ХVI– ХV вв. ( Коваль , 2016. С. 460, 466).

Крышки третьего подтипа имеют внутренний бортик и выступающий выше него плоский край. Этот вариант по форме можно отнести ко второму подтипу, но в ряде случаев он существует без внутренней губы на сосуде и функцию опоры вместо него выполняют плоские поля, что является общим с первым подтипом. Морфология появления этого варианта могла быть иной, чем у второго подтипа. В Енисейске это посудные крышки небольшого размера (10–12 см), покрытые зеленой или прозрачной глазурью, принадлежащие высоким сосудам типа крынок и кувшинов, большая часть из которых привозные. Подобные крышки встречаются у фарфоровых и фаянсовых чайников, проникших на территорию вропы в ХIV–ХV вв. из Китая. Чайники распространились среди русского населения вместе с культурой чаепития. Например, они завозились из СевероЗападной Европы в Поморье, где упоминаются уже в составе русской посуды: «…большие “чашки” и “мисы”, в которых готовили в печи и ели, а также горшки, чайники с “накровами”. У кубов крышек не было…» (Волкова. Соловецкий гончарный промысел). В конце ХIХ в. изделия гончарной мастерской Соловецкого монастыря среди других признаков имели «замки для крышек» (Коваль, 2016. С. 460, 466).

Среди формовочных масс, из которых изготовлены крышки Енисейска, присутствуют: односоставные (природная глина с естественными включениями), двусоставные (глина + песок, крупный непросеянный или мелкий просеянный) и трехсоставные (глина + песок + шамот). Несколько фрагментов поздних изделий, изготовленных на ножном гончарном круге и обожженных в горне, светло-охристого или молочного цвета с розоватым оттенком. В формовочной массе видны зольные включения, возможно, это сгоревшая во время обжига растительная органика, входившая в их состав.

По способу конструирования крышки можно поделить на 3 группы: 1) лепная керамика, сформированная лоскутным налепом, 2) керамика, сделанная на гончарном круге и 3) переходное между ними звено, самое многочисленное составляют крышки, вылепленные вручную с доводкой на примитивном вращательном устройстве. Какие из разновидностей механизмов вращения применяли енисейские гончары, пока не установлено.

В типологии обработки поверхности русской керамики Прииртышья Л. В. Та-таурова выделила 6 классов ( Татаурова , 1997. С. 22). Среди енисейских крышек присутствует лишь 3 из них. Большая часть крышек имеет поверхность со следами заглаживания руками или тряпкой, на некоторых видны потеки от обвары, остальные покрыты поливой.

Выводы

Енисейские керамические крышки, отнесенные к одному типу, делятся на три подтипа. Первый подтип имеет 3 варианта держателя. Выявлено 2 способа применения крышек первого подтипа: посудные и крышки вьюшки. Второй и третий подтипы идентичны по форме и предназначены для узкогорлых сосудов: крынок и кувшинов для хранения продуктов, но, учитывая различные способы опоры, могли иметь различное происхождение. Вероятно, что крышки в Енисейске начали использовать в конце ХVII в., и примерно до середины ХVIII в. их изготавливали самостоятельно из местной глины. Способ формовки менялся от лоскутного налепа до вытягивания на гончарном круге. Предположительно, большинство крышек обжигались в домашних печах, об этом свидетельствует качество обжига, они имеют серо-охристый и коричневый цвет. На вскрытой городской площади размером около 25 000 кв. м наряду с обнаруженными печами для обжига изразцов и кирпича специальные горны для обжига посуды пока не были обнаружены.

Изменение формы крышек внутри первого подтипа на протяжении всего периода, с конца ХVII по ХХ в., в основном связано с развитием технологии. Начи- ная с середины ХVIII в. появляются крышки, выполненные на ножном гончарном круге, и дальнейшее развитие продолжается в русле взаимодействия двух разных традиций. В результате более совершенная внесенная традиция стала доминантной. Большая часть поливных крышек по способу формовки принадлежит к местной традиции, первому подтипу с первым вариантом держателя. Предварительно они отнесены к середине – второй половине ХVIII в. Появление привозных крышек в составе посуды, безусловно, связано с развитием путей сообщения. На протяжении активного использования керамической вьюшки заметна тенденция уменьшения ее размера, связанная с уменьшением размеров печей и их дымоходов (Аболина, 2017. С. 37–40). Предварительные исследования также показали вероятность взаимосвязи типов посуды с типом теплотехнических сооружений, что предполагает перспективность этого направления.

Более точные и полные результаты по ряду технологических вопросов и датировкам крышек будут получены после обработки всего массива енисейской керамики. Полученная информация позволит идентифицировать крышки среди прочей керамики, систематизировать их в соответствии с выявленными подтипами и в процессе дальнейшего изучения может уточняться и быть дополнена.

Список литературы Керамические крышки из археологических материалов города Енисейска

- Аболина Л. А., 2017. Керамические печные вьюшки из города Енисейска // Культура русских в археологических исследованиях: сб. науч. ст. / Под ред. Л. В. Татауровой. Омск: Наука. С. 34-37.

- Андреева Е. А., 2015. Отопительные приборы первой четверти XVIII в. на примере дворцов А. Д. Меншикова в Петербурге и пригородах // Меншиковские чтения. Вып. 6 (15). СПб.: XVIII век. С. 32-45.

- Аношко О. М., 2018. Базарный раскоп в Тобольске // Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 3 (42). С. 53-61.

- Артемьев А. Р., Артемьева Н. Г., 1994. Керамика Албазинского острога // Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. (Историко-археологические исследования). Т. 1. Владивосток. С. 165-170.

- Артемьева Н. Г., 1995. Керамика Нерчинского острога // Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. Историко-археологические исследования. Т. 2 / Ред. А. Р. Артемьев. Владивосток: Дальневосточный центр РАН. С. 124-131.

- Бердников И. М., Лохов Д. Н., 2014. Керамика в археологии: описание, анализ, методы исследования. 2-е изд., испр. и доп. Иркутск: Изд-во Иркутского гос. ун-та. 164 с.

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы (Источники и методы изучения). М.: Наука. 272 с.

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Бобринский А. А., Цетлин Ю. Б., Внуков С. Ю., Глушков И. Г., Гребенщиков А. В., Жущиховская И. С., Васильева И. Н., Салугина Н. П., Скарбовенко В. А., Калинина И. В., Глушкова Т. Н. Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: коллективная монография. Самара: Изд-во Самарского гос. пед. ун-та. С. 5-110.

- Болдин И. В. К проблеме типологии позднесредневековой керамики (по материалам археологических раскопок в г. Козельске) [Электронный ресурс]. URL: https://museum-murom.ru/ scientific-work/materialy-konferencij-muzeya/konferenciya-uvarovskie-chteniya/uvarovskie-chteniya-ii/i.-v.-boldin.-k-probleme-tipologii-pozdnesrednevekovoj-keramiki-po-materialam-arhe-ologicheskih-raskopok-v-g.-kozelske (дата обращения: 09.08.2020).

- Бородина С., Евсеев Е., 2015. "Отпор враждующему хладу.".. Эволюция отопительных систем в русских усадьбах // Мир искусств. № 3 (11). С. 76-88.

- Волкова Е. В. Соловецкий гончарный промысел [Электронный ресурс]. URL: http://www.solovky. ru/sites/default/files/pdf/volkova_ev_soloveckiy_goncharnyy_promysel.pdf (дата обращения: 09.08.2020).

- Володина В. С., 2012. Русское гончарное производство в Томской губернии XVII - начала XX в. По материалам письменных источников // Вестник Томского государственного университета. № 2 (18). С. 111-118.

- Гиршевич М. А., 2017. Конструктивные особенности некоторых печей начала XVIII века // АП. Вып. 13 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 280-283.

- Глушков И. Г., 1996. Керамика как археологический источник. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 328 с.

- Голендеев А. Н., 2005. Гончарный промысел в Иркутской губернии // Тальцы. № 3 (26). С. 18-27.

- Городцов В. А., 1901. Русская доисторическая керамика. М.: Московское археологическое общество. 101 с.

- Евтюхова Л. А., 1948. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). Абакан: Советская Хакасия. 109 с.

- Кабатов С. А., Курочкина С. А., Алибеков С. Я., 2016. Использование естественнонаучных методов при анализе керамического материала селища Вёжи // Вестник Костромского государственного университета. Т. 22. № 2. С. 14-20.

- Кашинцев А. Ю., 2007. "Город Вологда на реке на Вологде, да на речке Золотухе". // Археология Вологды: история и современность / Отв. ред. Н. Б. Васильева. Вологда: Древности Севера. С. 76-84.

- Коваль В. Ю., 2018. Керамика из раскопок на подоле Московского Кремля. Малосерийные группы // АП. Вып. 14 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 414-441.

- Коваль В. Ю., 2016. Керамика из раскопок на Подоле Московского кремля // АП. Вып. 12 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 437-475.

- Кондратьев И. Круглые надворные печи. Второй сюжет из истории обогревательных устройств на Руси [Электронный ресурс]. URL: https://www.academia.edu/27893604/ (дата обращения: 09.08.2020).

- Кондратьев И. Протоизразцы из Великого Новгорода. Первый сюжет из истории обогревательных устройств на Руси [Электронный ресурс]. URL: https://www.academia.edu/27893108/ (дата обращения: 09.08.2020).

- Кренке Н. А., 2009. Археология Романова двора. Предыстория и история центра Москвы в XIIXIX вв. М.: ИА РАН. 521с. (Материалы охранных архитектурных исследований; т. 12.)

- Курмановский В. С., 2017. Смоленская керамика XI-XVIII веков: опыт рабочей классификации // Памятники средневековой археологии Восточной Европы: сб. к юбилею М. Д. Полубояриновой / Отв. ред. А. В. Чернецов; сост. И. Н. Кузина. М.: ИА РАН. С. 105-112.

- Кызласов Л. Р., 1981. Древнехакасская культура чаатас VI-IX вв. // Степи Евразии в эпоху средневековья / Ред. С. А. Плетнева. М.: Наука. С.46-52. (Археология СССР.)

- Мамонтова О. С., 2014. Гончарство русского населения Алтая в конце XIX - XX в.: дис. канд. ист. наук. Барнаул. 258 с.

- Милюченков С. А., 1984. Белорусское народное гончарство. Минск: Наука и техника. 183 с.

- Опись строениям Енисейского острога при передаче стольника воеводы Михаила Даниловича Римского-Корсакова стольнику воеводе Богдану Даниловичу Глебову, 1712 г. // Российский государственный архив древних актов. Ф. 214. Кн. 1148. Л. 78-81.

- Пещерева Е. М., 1959. Гончарное производство Средней Азии. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 396 с. (Труды Института этнографии. Новая серия; т. 42.)

- Рабинович М. Г., 1949. Московская керамика // Материалы и исследования по археологии Москвы. Т. 2 / Под ред. А. В. Арциховского. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 57-105. (МИА; № 12.)

- Рутковская Л. М., 1958. Парфянская керамика древнего Мерва // СА. № 3. С. 120-133.

- Сергина Т. В., 1994. Керамика Смоленска второй половины XIII - XVII века: автореф. дис. канд. ист. наук. М. 28 с.

- Словарь русских говоров Прибайкалья. Вып. 2. К-Н / Сост. Ю. А. Кашевская. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1987. 130 с.

- Спегальский Ю. П., 1968. О некоторых приемах устройства отопительных печей XVII в. (по находкам в Пскове) // КСИА. Вып. 113. С. 74-78.

- Стрикалов И. Ю., 2017. Новые данные о керамике XI в. Старой Рязани // Памятники средневековой археологии Восточной Европы: сб. к юбилею М. Д. Полубояриновой / Отв. ред. А. В. Чернецов; сост. И. Н. Кузина. М.: ИА РАН. С. 112-125.

- Татаурова Л. В., 1997. Керамическое производство Нижней Тары в XVII-XIX вв. (по данным археологии и этнографии): дис.. канд. ист. наук. Омск. 285 с.

- Трушкова И. Ю., 2016. Экономика восточно-поморского города Лальска: вопросы этноархеологического изучения // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. № 3. С. 51-58.

- Фролов М. С., 1991. Мастера-изразечники Москвы XVII - начала XVIII в.: справочник. М.: Спецпроектреставрация. 70 с.

- Фурсова Е. Ф., Голеев М., 2003. Традиционные гончарные изделия. Посуда юга Западной Сибири конца XIX - начала XX в. // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края: материалы регион. науч.-практ. конф. Вып. 13. Барнаул: Изд-во Барнаульского гос. пед. ун-та. С. 161-166.

- Цетлин Ю. Б., 2012. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН. 384 с.

- Цетлин Ю. Б., 2017. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. М.: ИА РАН. 346 с.

- Ширин Ю. В., 2017. Гончарный комплекс преподобного Василиска Сибирского // Культура русских в археологических исследованиях: сб. науч. ст. / Под ред. Л. В. Татауровой. Омск: Наука. С. 489-494.