Керамические сосуды из некрополя Чудова монастыря Московского Кремля

Автор: Панченко К.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 251, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье дается морфологическое и технологическое описание керамических погребальных сосудов XIV-XVI вв. из захоронений, раскопанных в 2016-2017 гг. в Чудовом монастыре Московского Кремля, рассматриваются некоторые закономерности обряда погребения с использованием керамических сосудов и связь полученных археологических данных с историческими источниками.

Чудов монастырь, некрополь, керамические погребальные сосуды, погребальный обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/143164045

IDR: 143164045

Текст научной статьи Керамические сосуды из некрополя Чудова монастыря Московского Кремля

По мнению Т. Д. Пановой, в Московском Кремле в эпоху Средневековья располагалось не менее 14 кладбищ и до 2016 г. на 7 кладбищах были обнаружены керамические погребальные сосуды ( Авдусина и др. , 1984. С. 205–208, Панова , 1989. С. 220). К сожалению, полученные ранее данные по кремлевским погребениям и сосудам в них не равноценны и не равнозначны, т. к. на этих кладбищах проводились только локальные выборочные археологические исследования, а часть информации утеряна. Раскопки участка некрополя под руководством Н. А. Макарова и В. Ю. Коваля1 при церкви Чуда архистратига

1 Автор выражает глубокую благодарность руководителям работ за предоставленную возможность обработки керамических сосудов из погребений и предварительной публикации материала.

Михаила в 2016–2017 гг. впервые за все время позволили получить большой объем материала для научных исследований и должны стать отправным образцом для последующих сравнений и исследований могильников и погребального инвентаря на территории Московского Кремля.

В ходе археологических раскопок на некрополе при церкви Чуда архистратига Михаила было найдено 14 погребальных керамических сосудов. 12 из них происходят из захоронений: 10 найдены in situ и представлены полными формами, одна полная форма из потревоженного захоронения, половина одного сосуда из погребения, нарушенного поздним подзахоронением. Один нецелый сосуд нашли в перекопе ХХ в. и один мелкий обломок сосуда происходит из строительного горизонта XVI в., задевшего ранние погребения.

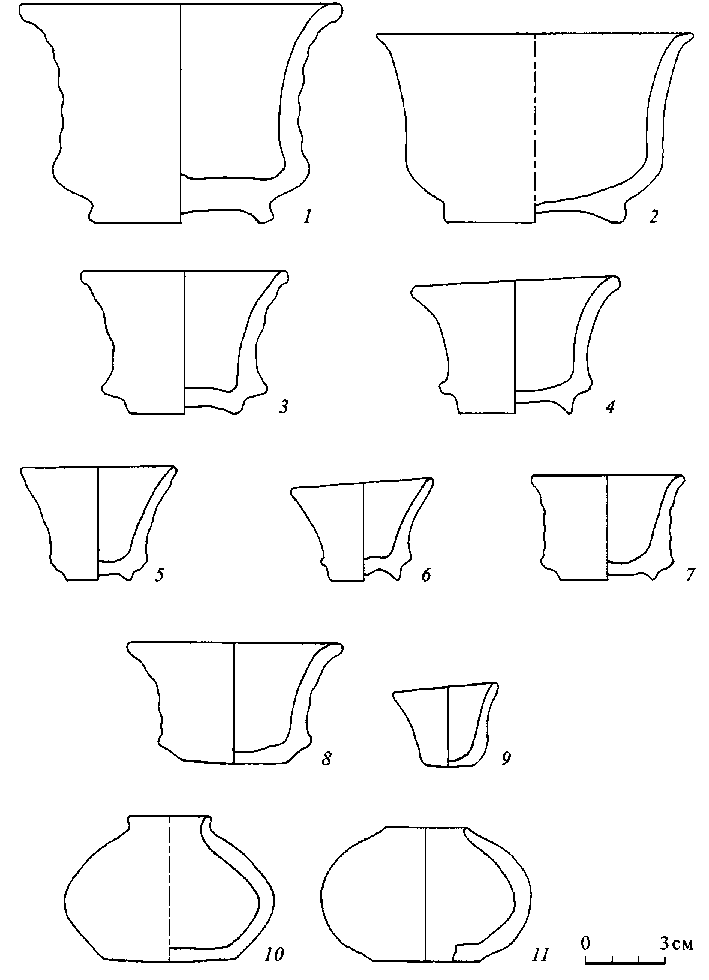

По технологическим характеристикам керамические погребальные сосуды из Чудова монастыря делятся на 2 группы: поливные и неполивные. Поливные сосуды составляют подавляющее большинство (93 %). Полива прозрачная или полупрозрачная, в основном не очень хорошего качества: потрескавшаяся, патинированная, плохо скреплена с черепком и отслаивается (рис. 1–2: 1–10 ).

Неполивная керамика впервые найдена in situ в погребении на территории Московского Кремля и представлена чернолощеной мини-кубышкой. Необходимо отметить, что при исследованиях в 2014 г. на территории 14-го корпуса был найден обломок краснолощеной чашечки, атрибутированной как погребальная. К сожалению, сосуд нашли в мусорном слое ХХ в. и он имеет явные признаки вторичного пребывания в огне. Все это не позволяет считать его происходящим из погребения ( Макаров, Беляев , 2015. С. 12).

В глиняном тесте всех групп изделий присутствовал песок в концентрации не менее 25 %. В подавляющем большинстве случаев (около 80%) размер зерен песка не превышал 0,6–0,8 мм. В тесте одной миниатюрной чашечки зафиксирована очень мелкая фракция песка (зерна до 0,4 мм). У двух сосудов большой чашечки и мини-кубышки помимо мелких песчинок присутствовало около 50% крупных зерен (0,8–1,3 мм). Отдельно следует отметить, что у белоглиняной мини-кубышки и белоглиняной маленькой чашечки цвет песка имеет красноватый оттенок. Этот факт с большой долей вероятности свидетельствует о наличии как минимум двух центров производства белоглиняной поливной посуды, бытовавшей в Москве в позднем Средневековье.

По цвету глин поливные сосуды из Чудова монастыря делятся на 2 типа: крас-ножгущиеся (красноглиняные) из ожелезненных глин и светложгущиеся (белоглиняные) из неожелезненных и слабоожелезненных глин. Полива наносилась на всю поверхность изделий, исключение зафиксировано только у одной мини-кубышки. Поливная красноглиняная погребальная посуда полностью покрывалась белым ангобом под поливу, белоглиняная – не ангобировалась. Т. Д. Авдусина и другие исследователи выделили изделия из слабоожелезненных глин в отдельный тип: розовоглиняные сосуды ( Авдусина и др. , 1984. С. 207). В действительности керамика из таких глин занимает промежуточную позицию между красноглиняной и белоглиняной посудой, т. к. при очень слабонасыщенных оттенках красного цвета поверхность сосуда не ангобировалась под поливу, а при более насыщенном цвете покрывалась ангобом. Соответственно, логичнее будет разделять поливные сосуды на 2 типа: 1 – красноглиняные ангобированные, 2 – белоглиняные.

Рис. 1. Поливные погребальные керамические сосуды конца XIV – XVI в.

1–7 – чашечки, подтип 2; 8–9 – чашечки, подтип 1; 10–11 – мини-кубышки

1, 2, 8 – сосуды из красножгущихся глин; 3–7, 9–11 – сосуды из светложгущихся глин

2, 5 – светло-желтая полива; 1, 3–4, 6–11 – зеленая полива

Рис. 2. Погребальные керамические сосуды конца XIV – XVI в.

Номера сосудов с 1 по 10 соответствуют номерам на рис. 1.

12 – чернолощеная мини-кубышка

По результатам раскопок на некрополе при церкви Чуда архистратига Михаила доминируют сосуды второго типа, их доля составляет 64% всей погребальной керамики, 29% приходится на тип 1 и 7 % – на чернолощеную керамику.

В группе поливной керамики преобладают погребальные сосуды с поливой зеленого цвета разных оттенков и насыщенности – 85 %. Полива светло-желтого тона или прозрачная составляет 15 %.

В погребениях некрополя найдено 2 типа форм сосудов: чашечки и миникубышки. Как назывались чашечки в средние века, неизвестно, в археологической литературе встречаются и другие названия: лампадки, кубки ( Беляев , 2017. С. 120–123). Однако даже М. Г. Рабинович, говоря о погребальных сосудах как о лампадках, описывает их как «небольшие сосудики в виде чашечек» ( Рабинович , 1949. С. 78). На данный момент «чашечки» и «чаши» для сосудов большого размера, вероятно, наиболее подходящее название для такого типа изделий. Термин «мини-кубышки» был введен в научный обиход Л. А Беляевым, после того как они были впервые найдены в погребениях Богоявленского и Данилова монастырей. Название этих сосудиков также достаточно условное, скорее всего, они являлись чернильницами. Интересно, что наличие мини-кубышек в захоронениях на данный момент известно только на монастырских кладбищах г. Москвы, эта особенность ранее была отмечена Л. А. Беляевым ( Беляев , 1995. С. 79–82).

Среди керамических сосудов доля поливных чашечек в погребениях Чудова монастыря составляет 3/4. По форме поливные чашечки из погребений делятся на два подтипа: подтип 1 (2 шт.) – без кольцевого поддона (рис. 1–2: 8, 9 ), подтип 2 (8 шт.) – с кольцевым поддоном (рис. 1–2: 1–7 ). Красножгущиеся и светло-жгущиеся сосуды представлены поровну в подтипе 1, соотношение красноглиняной и светлоглиняной керамики в подтипе 2 составляет 2 : 6.

По объему2 чашечки из Чудова монастыря делятся на большие (чаши) (2 шт.) 375–400 мл (рис. 1–2: 1 , 2 ), маленькие (3 шт.) 80–125 мл (рис. 1–2: 3 , 4 , 8 ) и миниатюрные (5 шт.) 15–40 мл (рис. 1–2: 5–7 , 9 ). Размеры у больших сосудов колебались в следующих пределах: высота 71–84 мм, диаметр венчика 120–123 мм, диаметр поддона 67–69 мм. Найденные на некрополе чаши сделаны только из красножгущихся глин и покрыты светло-зеленой и светло-желтой (прозрачной) поливой. Стенки одного сосуда имели волнистую поверхность.

Размеры у маленьких чашечек имели следующие параметры: высота 45–55 мм, диаметр венчика 75–82 мм, диаметр дна, поддона 40–44 мм. Два сосуда этого размера сделаны из светложгущихся глин, один – из красножгущейся глины. В качестве декора 2 чашечки имели слаборифленую поверхность.

Размеры у мини-чашечек были следующие: высота 31–40 мм, диаметр венчика 39–60 мм, диаметр дна или поддона 20–35 мм. Все найденные миничашечки сделаны из светложгущихся глин. Цвета поливы – светло-зеленый, зеленый, оливковый и прозрачный. Две мини-чашечки имеют слаборифленую поверхность.

Погребальные чашечки из некрополя Чудова монастыря по форме и технологическим характеристикам не отличались от найденных ранее на средневековых кладбищах Московского Кремля и г. Москвы ( Авдусина и др ., 1984; Беляев , 1991; 2017; Розенфельдт , 1968). По количеству керамических чашечек из захоронений с монастырского некрополя при церкви Чуда архистратига Михаила можно сравнить данные исследований погребений Вознесенского монастыря в Кремле. Однако такое сравнение возможно при условии серьезной оговорки, т. к. сосуды из Вознесенского некрополя собраны только из элитных захоронений в каменных саркофагах, а погребальные чашечки из Чудова монастыря происходят в основном из грунтовых могил, за исключением одной из саркофага.

При сравнении керамических чашечек из Чудова и Вознесенского монастырей выделяется ряд отличий.

Первое – в Вознесенском монастыре доминируют красноглиняные сосуды (70 % против 33 % Чудова), а в Чудовом – светлоглиняные (67 % против 30 %). Что послужило причиной такого различия, пока сказать сложно, это может быть связано как с временным фактором, так и с особенностями выборки из некрополей.

Второе – на некрополе Чудова монастыря мини-чашечки составляют половину от всех чашечек, тогда как при церкви Вознесения только десятая часть, а чашечки среднего размера (объем 140–250 мл), найденные на Вознесенском некрополе, на Чудовом отсутствуют. Преобладание чашечек большего объема в захоронениях Вознесенского некрополя, скорее всего, связано с тем, что они происходят, с одной стороны, из захоронений высшей знати, с другой – в выборке отсутствуют погребения XIV в.

Третье – мини-кубышки обнаружены только в погребениях Чудова монастыря. По цвету поливы, типам форм и декору чашечек показатели из некрополей Чудова и Вознесенского монастырей отличаются не более чем на 5 %.

Основной проблемой до сих пор остается время бытования чашечек, т. к. очень мало датированных погребений. Т. Д. Авдусиной и другими исследователями бытование керамических погребальных чашечек датируется серединой XIV в. – рубежом XV–XVI вв. ( Авдусина и др ., 1984. С. 208). Л. А. Беляевым допускается появление такого типа сосудиков в XIV в., но их распространение он относит к середине XV – середине XVI в. ( Беляев , 2017. С. 121–122). Предположение о том, что небольшие чашечки самые ранние, можно считать вполне обоснованным ( Беляев , 1995. С. 117), но у нас пока нет доказательств, что они совсем не встречаются на позднем этапе бытования погребальной посуды. К тому же, если все небольшие чашечки датировать концом XIV – первой половиной XV в., можно говорить только о поступлении данных сосудов из других регионов в Москву, т. к. в большинстве случаев они изготовлены из светложгу-щихся глин с примесью песка в тесте и покрыты поливой, а такие традиции гончарного производства не встречаются в Москве в это время. Красноглиняные сосуды с ангобом под поливу также не могли производиться московскими гончарами ранее второй половины XV в., т. к. ангобированная керамика неизвестна в Москве до этого времени (Московская керамика…, 1991. Табл. А. Рис. 2).

Мини-кубышки среди средневековых некрополей Московского Кремля найдены пока только в Чудовом монастыре, хотя такие сосуды известны по находкам в Богоявленском, Даниловом монастырях (Беляев, 1995. С. 79, 116–117). По форме они похожи на московские кубышки, но не имеют горла и состоят из одного ту-лова с почти невыделенным венчиком. На некрополе Чудова монастыря 2 миникубышки изготовлены из светложгущихся глин, одна из них полностью покрыта поливой, другая только с внешней стороны (рис. 1: 10–11; 2: 10). Еще одна миникубышка чернолощеная (рис. 2: 12), лощение сплошное всей внешней поверхности. Объем этих сосудов составляет 51, 95 и 105 мл, высота 45–54 мм. Аналогичные мини-кубышки из других монастырей датируются второй половиной XV – первой половиной XVI в. (Беляев, 1995. С. 79). Скорее всего, поливные и чернолощеные мини-кубышки были распространены в XVI в., потому что в погребениях Чудова монастыря, которые можно отнести к XV в., такие формы сосудов не найдены.

На раскопанном участке некрополя у церкви Чуда архистратига Михаила около 11 %3 захоронений были с сосудами, подавляющее большинство из них керамические (92%). Последнее объясняется тем, что сохранились только захоронения последней трети XIV – XVI в., а могилы XVII–XVIII вв. были в основном уничтожены во время строительства 14-го корпуса.

Особый интерес представляет планиграфия погребений с сосудами, их можно разделить на три отдельные группы. Первая группа, не менее 8 захоронений (по найденным сосудам), достаточно компактно располагалась у западной половины северной стены церкви. Вторая группа, 3 погребения, разрежена у югозападного угла церкви. Третья группа, 3 могилы, наиболее удаленная от церкви, приблизительно в 3–4-м ряду захоронений на западе. Таким образом, больше всех выделятся 1-я группа погребений. Этот участок, вероятно, был местом захоронений одного или двух знатных родов, т. к. именно там найдены женские погребения с сосудами. Примечательна также третья группа захоронений, потому что в них найдены только мини-кубышки поливные и чернолощеная. Данный факт может дополнительно подтверждать поздний период бытования таких сосудов.

Традиция помещать стеклянные бальзамарии в христианские захоронения известна еще с позднеантичного времени. Исследователь византийского погребального обряда М. В. Фомин предположил, что в сосудах было освященное масло ( Фомин , 2001. С. 115). Интересно отметить, что византийские захоронения по усредненным показателям из христианских могильников содержат около 12 % сосудов для елея (Там же. С. 255), что очень близко к данным из Чудова монастыря. Такую закономерность вряд ли можно считать случайной для христианского погребального обряда. Однако при учете доли погребений с сосудами нужно брать в расчет, где и при какой церкви сделаны захоронения. Например, доля погребений с сосудами в Коломенском не превышает 2 % ( Беляев , 1991. С. 46–51), в то время как в элитных захоронениях из некрополя Вознесенского монастыря Московского Кремля она доходит до 30%.

В целом наличие сосуда в погребении, скорее всего, указывает на статус и достаток погребенного, особенно в России, где масло для елея было труднодоступным товаром. Даже в начале XX в. взамен поливания елеем усопшего посыпали пеплом от кадила ( Булгаков , 1913. С. 1323).

Чудов монастырь был мужским, поэтому преобладание мужских погребений с сосудами, составлявшими 83 %, над женскими (17 %) вполне естественно. В 7 мужских погребениях керамические сосуды найдены у головы покойных, с правой стороны у четырех человек, с левой у трех. В одном случае сосуд находился в ногах погребенного между колен. Один сосуд, предположительно, отнесен к нарушенному погребению, поэтому его расположение в захоронении неизвестно. В женских погребениях 1 сосуд находился слева от головы, другой у тазовых костей. Скорее всего, последний сосуд сместился со своего первоначального положения по причине сильной просадки погребения в раннюю яму.

К сожалению, выборка по погребениям недостаточна для обоснованных заключений, но в целом на раскопанном участке могильника прослеживается некая закономерность и преобладают захоронения с сосудами в головах. Такое положение сосудов, в которых был елей для последнего возлияния на усопшего, неслучайно для христианского погребального обряда. Елей на голове очень символичен в христианстве. Во-первых – он отождествляется с помазанием на царство: «возьми сосуд с елеем, и вылей на голову его, и скажи: “так говорит Господь: помазую тебя в царя над Израилем”» (4 Цар. 9:1–3) Во-вторых, это получение благополучия и божественного благословения: «да не оскудевает елей на голове твоей» (Екк. 9:8). В-третьих – это очищение души и тела: «а остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа» (Лев. 14:18). Таким образом, расположение сосуда для елея в головах у мирянина завершало символический акт последнего очищения и благословения покойного на последующую жизнь.

Одним из признаков захоронения священника является сосуд, поставленный в ноги погребенного ( Киприан , 1880, Стб. 245–246), по крайней мере, следование именно такой традиции зафиксировано в погребениях XV–XVI вв. в Троице-Сергиевом монастыре ( Панченко , 2016. С. 553). На некрополе Чудова монастыря только один погребенный был с сосудом в ногах. Погребение этого человека вообще выделяется среди всех: он положен в белокаменный антропоморфный саркофаг, который перекрыт ранней белокаменной прямоугольной могильной плитой, а не стандартной крышкой. Поливная красноглиняная чаша (рис. 1–2: 1 ), обнаруженная в саркофаге, имеет самый большой объем из всех найденных погребальных сосудов. Само захоронение находилось рядом с северной стеной церкви Чуда архистратига Михаила. Чудов монастырь долгое время был местом захоронения иерархов православной церкви, в том числе опальных ( Панова , 2003 . С. 107–108), поэтому вполне можно предположить, что так был погребен один из представителей духовенства. В то же время из-за недостатка имеющихся на сегодняшний день фактов нельзя исключить вероятность, что это погребение какого-то очень знатного мирянина.

В целом можно отметить, что найденные в погребениях при церкви Чуда архистратига Михаила керамические сосуды стали важным источником для реконструкции христианского средневекового погребального обряда на Руси, а наличие ранних чашечек является дополнительным археологическим подтверждением существования Чудова монастыря во второй половине XIV в.

Список литературы Керамические сосуды из некрополя Чудова монастыря Московского Кремля

- Авдусина Т. Д., Владимирская Н. С., Панова Т. Д., 1984. Русская поливная керамика из раскопок московского кремля//СА. № 2. С. 201-212.

- Беляев Л. А., 1991. Средневековый некрополь Коломенского//Коломенское. Материалы и исследования. Вып. 2. М.: Гос. музей-заповедник «Коломенское». С. 47-57.

- Беляев Л. А., 1995. Древние монастыри Москвы по данным археологии. 2-е изд. М.: ИА РАН. 310 с.

- Беляев Л. А., 2017. К истории и методике изучения погребальных сосудов Позднего Средневековья//De mare ad mare. Археология и история: сб. ст. к 60-летию Н. А. Кренке/Отв. ред.: Л. А Беляев, М. И. Гоняный. Смоленск: Свиток. С. 119-136.

- Булгаков С. В., 1913. Настольная книга для священно-церковно-служителей. 3-е изд. Киев: Тип. Киево-Печерской Успенской лавры. 1794 с.

- Киприана, смиренного митрополита Киевского и всея Руси, ответ ко Афанасию, вопросившему о некоих потребных вещах//Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. Т. 6. СПб. С. 244-270.

- Макаров Н. А., Беляев Л. А., 2015. Отчет о проведении археологических исследований на территории Московского Кремля (корпус № 14, двор № 2) в 2014 году//Архив ИА РАН. № 356.

- Московская керамика: новые данные по хронологии/Отв. ред. С. З. Чернов, М. Д. Полубояринова. М.: ИА АН СССР, 1991. 198 с. (Материалы и исследования по археологии Москвы; т. 5.)

- Панова Т. Д., 1989. Погребальные комплексы на территории Московского Кремля//СА. № 1. С. 219-234.

- Панова Т. Д., 2003. Кремлевские усыпальницы. История, судьба, тайна. М.: Индрик. 224 с.

- Панченко К. И., 2015. Керамические сосуды XV-XVI веков из погребений Троице-Сергиевой лавры//АП. Вып. 12/Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 547-554.

- Рабинович М. Г., 1949. Московская керамика//Материалы и исследования по археологии Москвы. Т. II. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 57-105. (МИА; № 12.)

- Розенфельдт Р. Л., 1968. Московское керамическое производство XII-XVIII веков. М.: Наука. 125 с.

- Фомин М. В., 2001. Погребальная традиция и обряд в византийском Херсоне (IV-X вв.). Харьков: Коллегиум. 290 с.