Керамический комплекс городища Крохалёвка-18 (верхнеобская культура)

Автор: Демахина Марина Сергеевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Впервые рассматривается керамический комплекс городища Крохалёвка-18. Находки, полученные на памятнике, главным образом керамика, концентрировались в виде развалов и скоплений внутри построек, а также возле хозяйственных ям. Материалы представлены обломками 48 сосудов. Выявлены основные морфологические особенности посуды - низкогорлая, с четко профилированной шейкой. Определены орнаментальные мотивы, а также способы нанесения узора на поверхность сосуда. Часто встречаемые декоративные элементы - ямки и ряды треугольников или полуовалов, нанесенных оттиском угла палочки или гребенки. Основной чертой посуды на памятнике является скудность орнаментальной схемы. Проведенные параллели с синхронными памятниками Новосибирского и Томского Приобья продемонстрировали существование локальной специфики формы и декора керамического комплекса Крохалёвки-18. Преобладающая масса изученного материала дает основание датировать изучаемый памятник V-VI вв. н. э. и отнести его к одинцовскому этапу верхнеобской культуры.

Верхнеобская культура, одинцовский этап, низкогорлый сосуд, декоративные элементы, морфологические особенности

Короткий адрес: https://sciup.org/147219552

IDR: 147219552 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Керамический комплекс городища Крохалёвка-18 (верхнеобская культура)

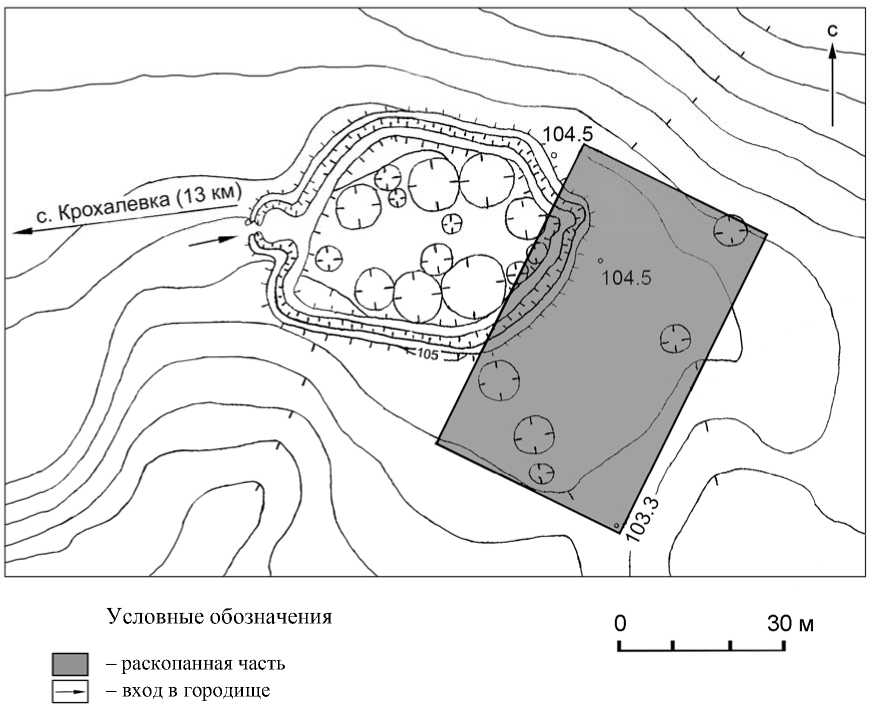

Городище Крохалёвка-18 является одним из поселенческих комплексов верхнеобской культуры в Новосибирском Приобье. Памятник располагается в Коченёвском районе Новосибирской области на надпойменной террасе оз. Калиновое у с. Крохалёвка. Объект представлял собой укрепленное поселение, расположенное на возвышенности и окруженное двумя валами (рис. 1). Жилища располагались в основном в защищенной части, однако зафиксированы и за пределами бастионов. Находится на холме, окруженном рвом и двумя валами, имеет овальную форму с двумя выступами (бастионами) (см. рис. 1). На территории памятника обнаружено 14 жилищных западин округлой формы, диаметром от 4 до 12 м. Рядом с городищем, вне защищенной части, с восточ- ной стороны, зафиксировано еще 5 котлованов диаметром от 5 до 8 м. Длина городища с запада на восток - 60 м, ширина с севера на юг – 42 м. Исследовано Е. А. Сидоровым в 1985 г. (снят глазомерный план) и В. Б. Малиновским в 2000–2001 гг. (см. [Сумин и др., 2013. С. 68–71]). Частично исследована юговосточная часть оборонительной системы, котлованы 5 жилищных западин, ямы различных параметров. Материалы памятника были частично опубликованы автором статьи [Демахина, 2015. С. 93–94].

Длительное время датировка и культурная атрибуция археологического памятника Крохалёвка-18 были предметом дискуссии. Примерная первоначальная датировка (VVI вв. н. э.) была определена Е. А. Сидоровым по единичному подъемному материалу.

Рис. 1. План городища Крохалёвка-18

В 2000–2001 гг. при более масштабных исследованиях В. Б. Малиновским обнаружены материалы, относящиеся к нескольким эпохам: керамика V-VI вв. н. э., обломки сосудов ирменской культуры, обломок шлифованного каменного топора, а также захоронение коров, относящееся к этнографическому времени. Однако материалы опубликованы не были. В связи с этим возник вопрос об уточнении датировки и культурной атрибуции памятника.

Находки представлены главным образом керамикой, которая является основным культурно-диагностирующим материалом. Материалы раскопок хранятся в многопрофильном музее НГПУ (коллекционные номера 583 и 711) и публикуются впервые 1. Таким образом, цель работы – определение культурной и хронологической принадлеж- ности памятника на основе керамических материалов. Одна из основных задач исследования – на примере изучения керамики как основного и наиболее массового источника выявить морфологические особенности посуды с городища Крохалёвка-18 и сравнить их с материалами прилежащих и сопредельных территорий.

На городище отмечено небольшое количество керамики, как, в целом, и на других поселенческих памятниках верхнеобской культуры. Основное место нахождения – межжилищное пространство вне оборонительной системы. Керамика здесь встречена несколькими большими скоплениями. Первое располагалось севернее жилища № 1 – кв. К-М/1. Представлено развалом одного сосуда, небольшими отдельными скоплениями и единичными фрагментами, локализованными на территории площадью 27 кв. м; второе – в северо-восточной части раскопа (кв. Ж-З/12-13). Скопление состояло из небольших групп обломков сосудов, располо- женных на небольшом расстоянии друг от друга. Занимало площадь 36 кв. м.

Внутри некоторых жилищ керамика практически не встречена (жилища № 4, 5), зафиксированы лишь единичные небольшие фрагменты. В жилище № 1 отмечается небольшое скопление вдоль южной стенки. В котлованах, расположенных внутри оборонительной системы (жилища № 2, 3), керамики зафиксировано гораздо больше. В связи с тем что эти два объекта раскопаны не полностью, мы можем судить о местоположении посуды лишь по исследованным частям. В жилище № 2 распространение керамических фрагментов встречено в небольшом углублении около северной стенки и, вероятно, продолжается около западной. Несколько единичных обломков отмечены рядом с объектом. Около западной стенки в жилище № 3 найдено небольшое скопление керамики, продолжающееся и за пределами жилища.

Внутри хозяйственных ям, кроме ямы № 42 (около рва), керамика не обнаружена. В заполнении этого объекта отмечены несколько обломков и развал одного сосуда. Единичные фрагменты встречены около рва и в его заполнении.

Такое расположение керамики можно объяснить слабым ее использованием жителями городища незащищенной части.

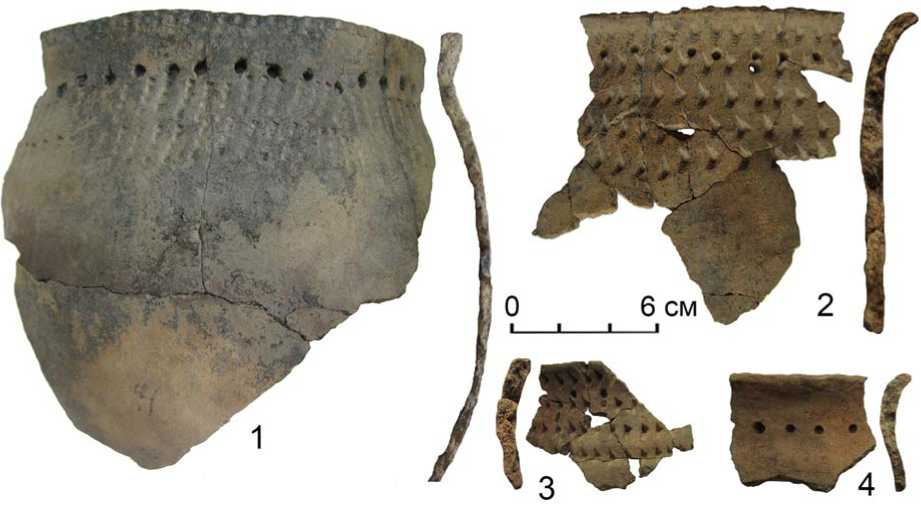

Нами изучены фрагменты 45 сосудов (учет велся по венчикам), из них 9 – археологически целые (рис. 2). Согласно классификации В. Ф. Генинга [1973], посуда представлена низкогорлыми горшками, их шейка четко профилирована, плавно переходит в округлое тулово. Его диаметр чуть больше диаметра венчика и превышает высоту сосуда. Горло слегка отогнутое, редко прямое, плечики слегка выпуклые. По форме венчика выделяются две группы: сосуды с прямым венчиком (12 фрагментов) и сосуды со слегка выгнутым наружу венчиком (33 обломка). Орнаментация встречена на всех 45 изделиях.

На некоторых фрагментах встречается один мотив орнамента, на других – их совокупность (2–3 мотива). Для керамики городища Крохалёвка-18 характерны 4 способа нанесения узора - ямки, затертые изнутри; оттиск угла палочки или гребенки; оттиск гребенчатого штампа; собственно ямки. Самым распространенным способом (32 сосуда) на памятнике являлись затертые ямки, реже всего встречены обычные ямки – 13 фрагментов. Более чем в половине случаев узор представлен оттиском угла палочки – 26 сосудов. Гребенчатый штамп, как способ нанесения, фиксируется на 18 сосудах.

Орнаментальных мотивов в керамическом комплексе исследуемого памятника

Рис. 2 (фото). Керамический инвентарь городища Крохалёвка-18: 1–4 – керамика V–VI вв. н. э.

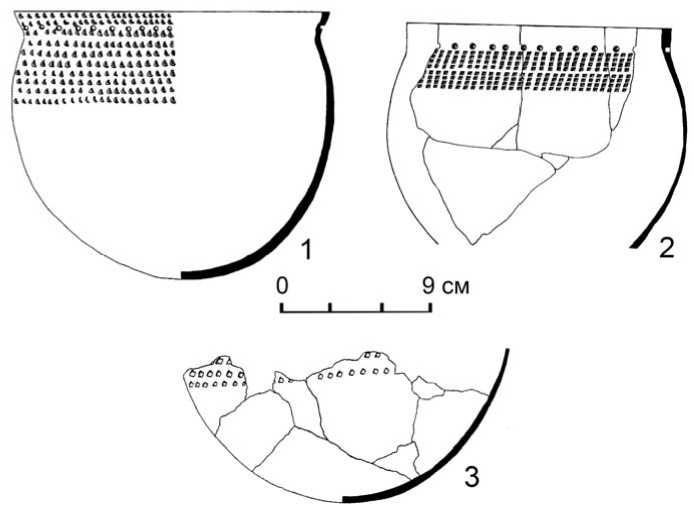

Рис. 3. Реконструкция сосудов

выделяется пять: ямки как разделители зон; ряды треугольников или полуовалов; ряды наклонных или вертикальных линий; ямки как узор; ямки поверх орнамента.

Преобладающим узором являются ямки – разделители зон (встречается на 34 венчиках). Самый редкий – ямки, располагающиеся поверх орнамента (встречен лишь на одном фрагменте). Еще один мотив – собственно ямки как узор, выявлен на 10 сосудах. В половине случаев на керамических изделиях встречены ряды треугольных и полуовальных вдавлений. Ряды наклонных или вертикальных линий зафиксированы на 14 сосудах.

На большей части посуды зафиксировано сочетание двух и более орнаментальных мотивов. В основном это соединение ямок и вдавлений, реже – ямок и наклонных или вертикальных линий, комбинация трех мотивов (ямок, линий и вдавлений) встречена лишь на единичных фрагментах керамики.

Выделены две зоны нанесения орнамента, отделенные друг от друга рядом ямок, расположенных чаще всего по линии шейки. Верхняя (горло сосуда) состояла обычно из одной строки либо не украшалась вовсе. Нижняя строка орнамента наносилась на плечики. Следует обратить внимание на расположение каждого из мотивов на частях сосуда. Основным узором горла являлся ряд вертикальных или наклонных линий (в одном случае он чередуется с ямками), при этом половина изучаемых фрагментов отличается отсутствием узора на горле. Шейка орнаментировалась ямочными вдавлениями (встречены на всех сосудах). Плечики в большинстве случаев украшались рядами вдавлений, нанесенных углом лопаточки (на нескольких фрагментах вдавления располагались хаотично). На одном экземпляре плечики украшены наклонными линиями оттиска гребенчатого штампа. Около 11 % сосудов (5 экз.) не имеют узора на этой части изделия. Как отмечала Т. Н. Троицкая, расположение узора на сосуде не зависело от его формы [1981. С. 103].

Приведенная выше характеристика керамического комплекса памятника находит аналогии в формах (рис. 3) и орнаментальных мотивах сосудов, встречающихся на памятниках Новосибирского (Черный Мыс-1, 2; Юрт-Акбалык-1, 2, 9 и др.) [Троицкая, 1992] и Томского Приобья (Тимирязевский курганный могильник) [Беликова, Плетнева, 1983], на могильнике Рёлка [Чиндина, 1977] и других памятниках Среднего Приобья [Чиндина, 1991], на памятниках Барнаульско-Бийского Приобья [Казаков, 2014], одним из примеров которого является городище Сошниково-1 [Казаков, 1998], датирующихся V–VI вв. н. э., что соотносится с одинцовским этапом верхнеобской культуры.

Однако при сравнении узоров сосудов изучаемого городища и синхронных памятников мы можем выявить существенное отличие. Оно заключается в скудности узоров на керамике городища Крохалёвка-18. По результатам анализа декора сосудов на городище Черный Мыс-2 [Троицкая, Новиков, 1998. С. 61] отмечается использование при украшении керамики 10 видов узоров и 6 способов нанесения орнамента (на 106 экз.). На поселенческих комплексах Томского Приобья, на одном городище, орнаментальных мотивов насчитывается до 13 при таком же количестве горшков [Беликова, Плетнева, 1983. С. 66–67]. Подобную ситуацию можно объяснить существованием территориальных особенностей в декоре керамики. Орнаментальную «скудность» посуды городища относительно синхронных памятников можно объяснить и значительно меньшей выборкой керамического материала. Имеющийся набор мотивов и способов нанесения, несомненно, относится к верхнеобской традиции, но характерен, по сути, лишь для городища Крохалёвка-18.

Таким образом, керамический комплекс городища Крохалёвка-18 представлен в основном материалами одинцовского этапа верхнеобской культуры, что позволяет отнести памятник к V–VI вв. н. э. Этой датировке в целом не противоречат и другие предметы, найденные на памятнике. В частности, таковым является железный нож, датируемый VI–IX вв. н. э. [Демахина, 2015. С. 93–102].

Список литературы Керамический комплекс городища Крохалёвка-18 (верхнеобская культура)

- Беликова О. Б., Плетнева Л. М. Памятники Томского Приобья в V-VIII вв. н. э. Томск: Изд-во ТГУ, 1983. 246 с.

- Генинг В. Ф. Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок//СА. 1973. № 1. С. 114-136.

- Демахина М. С. Городище верхнеобской культуры Крохалёвка-18//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 7: Археология и этнография. С. 93-102.

- Казаков А. А. Городище Сошниково-1//Древние поселения Алтая. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1998. С. 192-205.

- Казаков А. А. Одинцовская культура Барнаульско-Бийского Приобья. Барнаул, 2014. 152 с.

- Сумин В. А., Евтеева Е. М., Ануфриев Д. Е., Росляков С. Г. Археологические памятники Коченёвского района Новосибирской области/Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области. Новосибирск, 2013. 272 с.

- Троицкая Т. Н. Одинцовская культура в Новосибирском Приобье//Проблемы западносибирской археологии. Эпоха Железа. Новосибирск: Наука, 1981. С. 111-120.

- Троицкая Т. Н. Орнаментация керамики верхнеобской культуры//Орнамент народов Западной Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1992. С. 22-35.

- Троицкая Т. Н., Новиков А. В. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. 152 с.

- Чиндина Л. А. Могильник Рёлка на Средней Оби. Томск: Изд-во ТГУ, 1977. 194 с.

- Чиндина Л. А. История Среднего Приобья в эпоху раннего средневековья (рёлкинская культура). Томск: Изд-во ТГУ, 1991. 184 с.