Керамический комплекс памятника Березовый остров-1 в Новосибирской области: по материалам раскопа 06/01

Автор: Мыльникова Людмила Николаевна, Дураков Игорь Альбертович, Кобелева Лилия Сергеевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

Процесс перехода от бронзового века к железному был многоплановым, сложным и, очевидно, относительно продолжительным. Но единые хронологические рамки этого периода для территории Западной Сибири установить трудно. При этом нижний и верхний пороги, фиксируя соответственно начало трансформации культур поздней бронзы и завершение формирования культур раннего железного века, в разных регионах Сибири могут иметь различные даты. Анализ новой керамической коллекции, полученной из раскопа 06/01 памятника Березовый Остров-1, и аналогичных из памятников переходного времени подтверждает высказанную ранее гипотезу об одновременном существовании гончарных традиций переходного времени от бронзового к железному веку и раннего железного века. Предложена дата позднего этапа существования для переходных памятников, а также момента прихода нового населения раннескифского облика - конец VII - VI в. до н. э.

Западная сибирь, переходное время от бронзового к железному веку, ранний железный век, поселение, керамический комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/14737073

IDR: 14737073 | УДК: 903.2.23

Текст научной статьи Керамический комплекс памятника Березовый остров-1 в Новосибирской области: по материалам раскопа 06/01

Выгодное положение лесостепной зоны Сибири способствовало широким контактам носителей местной культуры переходного времени от бронзового к железному веку с представителями соседних регионов. В ходе многолетних исследований памятников переходного времени от бронзового к железному веку созданы определенные типологические схемы развития керамических комплексов, инвентаря, экономики (см., например: [Зах, 1997; Молодин, 1985; Молодин, Колонцов, 1984; Молодин и др., 2001; 2004; Троицкая, 1985] и др.). Однако у исследователей сложилось неоднозначное отношение к датировкам и интерпретации некоторых керамических комплексов. Особенно это касается начального периода раннего железного века. Высказана гипотеза об одновременном существовании культурных образований переходного времени от бронзового к железному веку и раннего железного века [Молодин, 1985. С. 163; Полосьмак, 1987. С. 101]. Анализ новой керамической коллекции, полученной из раскопа 06/01 памятника Березовый Остров-1, подтверждает эту точку зрения.

Памятник Березовый Остров-1 расположен в Мошковском районе Новосибирской области (рис. 1), в широкой пойме левого берега р. Обь, на одноименном урочище, поросшем березовым лесом. Урочище (примерно 550 × 220 м) возвышается над окружающей местностью и находится на правом берегу р. Уень, в 0,2 км от нее, в 4 км к северо-западу от с. Старо-Дубровино, в 3–5 км к юго-западу от с. Черный Мыс [Адамов, 2000. С. 106–110]. Памятник, представляющий собой курганную группу, обнаружен В. А. Дремовым, частично исследован в 1962, 1968, 1974, 1985, 1986 гг. Т. Н. Троицкой, А. В. Матвеевым и А. А. Адамовым.

В археологической литературе известен как курганный могильник средневековья

Березовый Остров-1 (именно на нем велись все

Рис. 1. Место нахождения памятника Березовый Остров-1

работы) и городище Березовый Остров-2 [Троицкая и др., 1980. С. 83]. При раскопках средневековых объектов исследователи отмечали, что погребения были впущены в слой эпохи поздней бронзы [Адамов, 2000. С. 106-107; Троицкая, 1985. С. 59. Рис. 5, 3 , 5 ; Троицкая и др., 1980].

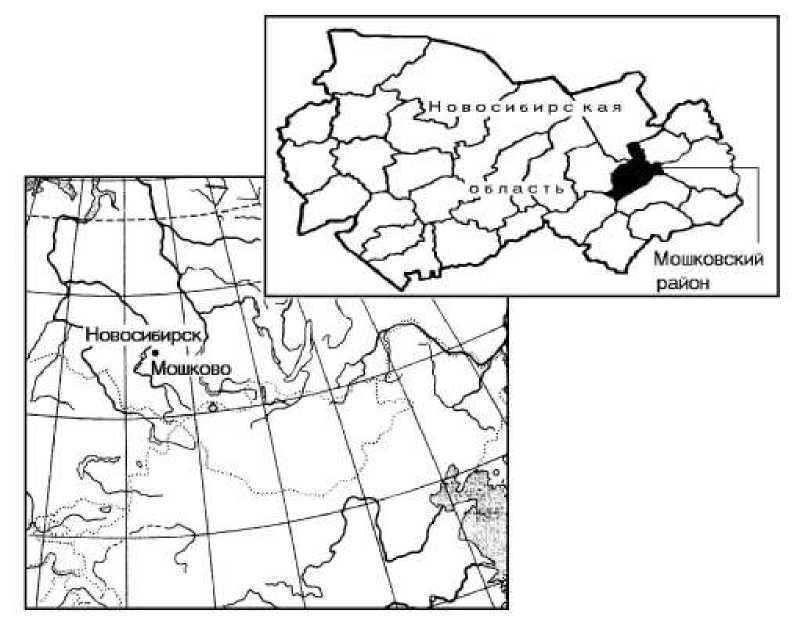

Целью работ 2006 г. было изучение межкурганной площади памятника, выявление

Рис. 2. План расположения раскопов 2006 г.

на территории памятника Березовый Остров-1 материалов эпохи поздней бронзы. Четыре раскопа общей площадью 264 кв. м были заложены в восточной, южной, юго-восточной и юго-юго-восточной частях памятника. Для удобства фиксации и учета находок каждому раскопу был присвоен номер: 06/01; 06/02; 06/03; 06/04 (рис. 2). В данной работе анализируются материалы, полученные из раскопа 06/01.

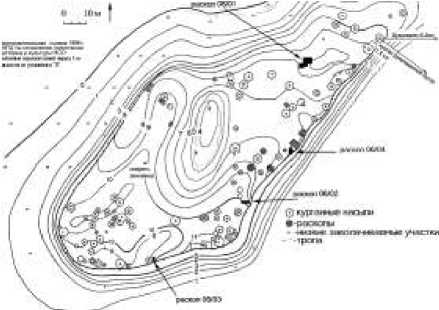

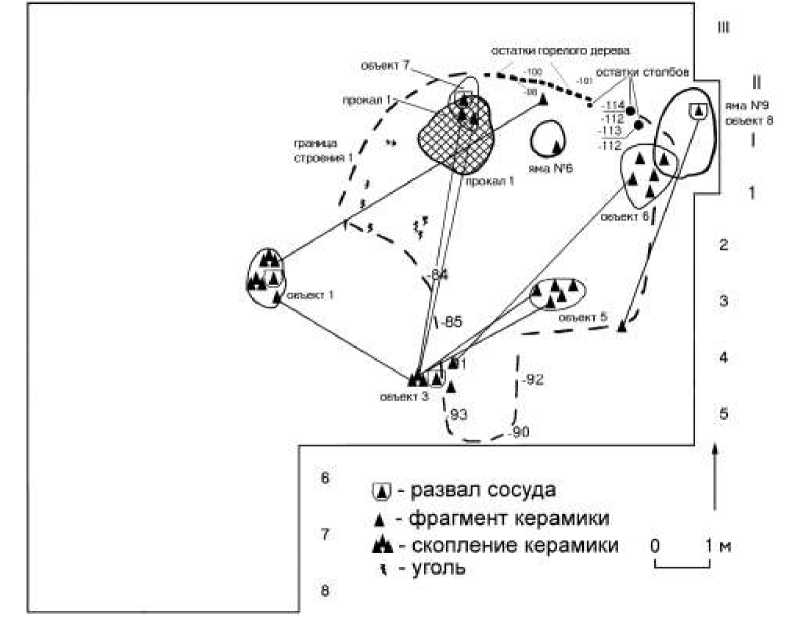

Раскоп № 06/01 (рис. 3, 1) разбит в восточной части памятника, на границе с неглубокой природной западиной, в межкурганном пространстве. В этой части объекта курганы расположены редко, не кучно.

Раскоп площадью 145 кв. м, состоявший из трех прямоугольников размерами 7x8, 5 х 11 и 6 х 6 м, накрыл небольшую западину и невысокий холмик [Мыльникова и др., 2006]. Нивелировка сектора по метровой сетке показала, что перепады между высшей и низшей точками поверхности составляют 0,72 м.

В работе предложено описание бровок ci/III-5 и Д1-h1/4 как наиболее информативных по предлагаемой теме. Стратиграфическая колонка представляла собой следующее чередование основных слоев:

слой 1 - дерн;

слой 2 - темная гумусированная супесчаная почва;

слой 3 - светло-серый песок, мешанный с темной почвой;

слой 4 - светло-коричневый крупнозернистый песок;

слой 5 - светло-серый, мелкий песок;

слой 6 - прокал оранжевого цвета;

слой 7 (заполнение ямы 2) - темно-серый песок с угольками;

слой 8 - черная, сажистая супесь;

материк - желтый плотный суглинок

В бровке по линии с7111-5 (рис. 3, 2) разница между нижней и верхней точками составила 0,25 м. Верхний дерновый слой имел мощность до 0,16 м. Центральную часть бровки, в кв. 01/2, перерезал муравейник. Ниже дерна располагался слой темной гумусированной супесчаной почвы (слой 2). Мощность слоя - от 0,08 до 0,2 м. В нем, в кв. с1/111-1, содержались фрагменты горелого дерева и угля. Слой 2 лежал на слое 3, светло-сером песке, мешанном с темной почвой. В кв. с1/11-1 в слоях зафиксирован прокал 1, ярко оранжевого цвета, описание которого дано ниже. В кв. eV4-5 - слой 3 частично являлся заполнением ямы 4, которое также включало прослойку из слоя 8, мощностью до 0,3 м. Над ямой, точнее, на яме, в кв. с1 /4, в слое мешанного светло-серого песка с темной супесчаной почвой, залегал объект 3. Материк - желтый слоистый суглинок.

Бровка по линии Д1-Ь1/1 (рис. 3, 3 ) перпендикулярна вышеописанной. Разница между нижней и верхней точками составила 0,14 м. Верхний дерновый слой имел мощность до 0,16 м. Ниже залегал слой 2 с неровной нижней границей. В кв. Ь71 слои разрушены муравейником. Под слоем 2 по всему раскопу располагался слой светлосерого песка, мешанного с темной суглинистой почвой (слой 3). Его мощность - от 0,05 до 0,3 м. В кв. Д1 - Г 1 /1 и hV1 под слоем 3 залегал слой 4 - светло-коричневого крупнозернистого песка мощностью до 0,2 м.

В кв. ci-eV1, eV1, hx/1 слой 3 перерезал черную, сажистую супесь (слой 8). Этот слой являлся непосредственным заполнением строения 1. Его мощность составила от 0,08 до 0,24 м.

Рис. 3. План (1), стратиграфические разрезы по линии c'/III-5 (2) и Г'-h' (3) раскопа 06/01 памятника

Березовый Остров-1

Таким образом, для раскопа 06/01 основными слоями, которые содержали большую часть находок, являлись 2 и 3 – темная супесчаная почва и светло-серый песок, мешанный с темной супесчаной почвой. Материк по всей площади раскопа одинаков – желтый суглинок.

Дерновый слой (1) по всей площади раскопа довольно тонкий и имел мощность не более 0,16 м. При вскрытии дернового слоя были обнаружены фрагменты костей и зубы животных.

Под дерном залегал слой темной супесчаной почвы, который в сыром состоянии имел черный, а в сухом – серый цвета

(слой 2). Слой 2 составил в отдельных квадратах два горизонта. Однако это разделение условно, так как по всей толщине он представлял единую массу.

В горизонте 1 находки были сосредоточены в большей степени в кв. Д¹-c¹/III–5.

В основном это фрагменты керамики, реже – необработанные камни (кв. b1/2, c1/2, b1/ 4, Д1/8, В1/8), иногда зубы (кв. c1/II, a1/1)

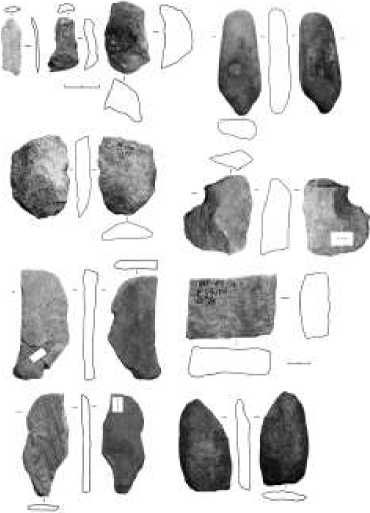

или кости животных (Б1/5). В кв. В¹/3 зачищено скопление костей животных (н. о. –76, –79). В кв. Б¹/2 зафиксирован фрагмент горелого дерева, в кв. Г¹/6 – два фрагмента керамики и обломок каменного орудия, н. о. –70 (рис. 4, 3 ). Точильный камень обнаружен в кв. Б1/2, н. о. –79 (рис. 4, 10 ).

Рис. 4. Каменные изделия памятника Березовый Остров-1

Горизонт 2. По всей площади раскопа разбирался слой 2, насыщенный массовым материалом. В заполнении горизонта 2 частично располагались объекты 2 и 3. Их характеристика приводится при описании разборки горизонта 3.

В кв. b¹-с¹/1 был выявлен прокал-очаг 1, мощностью 0,28 м. Размеры прокала: 1,6 × 1,0 м. Кроме этого, в кв. е¹-f¹/II, h¹/I, b¹/1 и Б¹/5 обнаружены кусочки горелого дерева. Абразивный камень найден в кв. b1/III. Плитка из сланцевого песчаника разделена на две части. При этом боковые грани каждой части имеют различную форму, что дает основание для предположения их самостоятельного использования (рис. 4, 7 , 9 ).

Горизонт 3. В кв. К¹-З¹/7-9 был выявлен прокал 2, заполнение которого представляет собой сильно прокаленный песок ярко оранжевого цвета, мощностью до 0,2 м. Размеры прокала – 2,25 × 1,4 м. В заполнении находок нет. При разборке горизонта 3 зачищено четыре объекта, включая 2 и 3, выявленные в предыдущем горизонте.

Объект 1 располагался в кв. А¹/2-3 (н. о. –73, –79). Представлял собой скопление фрагментов керамики раннежелезного облика. Объект 2 находился в кв. Д¹/2 (н. о. –72, – 85). Состоял из скопления очень мелких фрагментов керамики периода ранней бронзы и трех необработанных камней (гранитоиды). Подобная керамика зафиксирована также и в раскопе № 06/03. Объект 3 занимал кв. b¹-с¹/4-5 (н. о. –79, – 89). Состоял из скопления костей животных и развалов 2-х сосудов. Объект 4 находился в кв. Б¹-В¹/I (н. о. –75, –79). Это скопление очень мелких фрагментов керамики, относящихся к средневековью. Объект 5 располагался в кв. е¹/3 (н.о. –88, –95) и представлял собой скопление костей животных (среди которых были зубы травоядного), фрагментов керамики от одного сосуда и скребок (рис. 4, 6).

Из индивидуальных находок стоит отметить фрагмент грузила в кв. А¹/7(н. о. – 81) (рис. 4, 5 ), каменные пластины в кв. Ж1/8 (рис. 4, 1 , 2 ).

Горизонт 4. После зачистки горизонта 3 в северо-восточной части раскопа выделен слой 8, являющийся, как выяснилось, заполнением строения. Строение № 1, по-видимому, было наземным и имело подквадратную форму. В кв. d¹-h¹/I-II по остаткам горелого дерева прослежены северо-восточная стенка и три столбовые ямы вдоль нее. Длина стенки – 1,65 м. Очевидно, вдоль стены внутри строения были вкопаны три столба, снаружи стенку подпирала доска. У северо-западной стенки располагался прокал-очаг 1 мощностью 0,28 м, верхняя часть которого зафиксирована еще при зачистке горизонта 2. В его заполнении ярко-красного цвета найдена челюсть животного и большой фрагмент керамики. Рядом с очагом находился объект № 7. Также вокруг очага встречаются фрагменты горелого дерева. Юго-западная стенка конструкции (кв. а¹-с¹/1-3) прослеживается слабо и выявлена по цветности слоя заполнения.

Объект 7 находился в кв. с¹/I-II (н. о. –100, –110). Включал развалы двух сосудов, точило и ударник (рис. 4, 4 , 8 ), два необработанных камня и скопление костей, среди которых есть челюсть животного. Объект 6 помещался в кв. f¹-h¹/1 (н. о. –106, –115). Состоял из скопления фрагментов от трех сосудов.

С южной и западной сторон прокала 2, описанного выше, обнаружено пятно светло-коричневого крупнозернистого песка. Оно четко отличалось от окружающей почвы, имело подпрямоугольную форму с вытянутым западным углом. Длинной стороной ориентировано по линии северо-запад – юго-восток. Размеры: 2,9 × 2,5 м. В заполнении находок нет.

Горизонт 5. В кв. Д1-А1/III-8 шла подчистка материкового слоя. В кв. a1-h1/III-5 выбраны остатки заполнения строения 1 (слой 8), дочищены объекты 7 и 6, разобран слой 4 (крупно-зернистый песок), окружающий строение. К юго-западной стенке строения примыкала яма № 4. В заполнении ямы, в верхней части, – кости животного (отдельные из них обожжены) и фрагменты керамики. По-видимому, развал сосуда (объект № 3), зачищенный выше костей, относится к этой же яме. В кв. Л1-Е1/6-11, на уровне горизонта 5, выявлены неглубокие канавки и возвышения. Канавка-ровик в кв. Л1-И1/6-7 – с закругленными концами, чашевидным дном, ориентирована по линии запад – восток с отклонением к югу. Размеры: длина 2,5 м, ширина 0,85–0,9 м; глубина – 0,06–0,07 м. Заполнена светло-корич-невым мелкозернистым песком. Находок нет. В 2,5–3 м к югу от нее, в кв. К1-И1/10, располагалась еще одна канавка-ровик с таким же заполнением. Размеры: 1,8 × 0,93 м, глубина 0,05 м, ориентирована по линии запад-восток с малым отклонением к югу.

В кв. И1/10 в канавке почти на самом дне зачищено скопление мелких угольков и камень без следов обработки (н. о. –70). Еще одна канавка располагалась в кв. И1-Е1/8-11. Размеры: 4,0 × 0,4–0,5 м, глубина 0,04–0,06 м. В заполнении обнаружен фрагмент керамики (н. о. –82). Между этими канавками-ровиками, образующими неправильный незамкнутый круг, находились два возвышения (выбросы из канавок?). На одном из них, в кв. И1/7, зачищено скопление угольков (н. о. –73).

После снятия и зачистки 5 горизонта на уровне материка выявились черные пятна, разносгруппированные и разнонаправленные, разного размера. Все они (9 объектов на площади раскопа) выбирались как грунтовые ямы. Ямы № 5–7 находились внутри выявленной границы конструкции, а № 8–9 – за границами, примыкая к северной и восточной стенкам.

Как уже было отмечено, по-видимому, конструкция использовалась в качестве временного летнего жилища. Стенки с подветренной стороны, в районе очага, были укреплены досками. Жилище сгорело, возгорание произошло в районе очага. Анализ найденной на памятнике ихтиофауны, происходящей из хозяйственной ямы № 9, расположенной у хорошо сохранившейся северо-восточной стенки строения № 1, также указывает на сезонный характер строения. В плане яма 9 имела форму неправильной трапеции. Западная стенка – наклонная, южная, северная и восточная – отвесные. Дно неровное, слегка понижается к южной стенке. Размеры ямы – 1,6 × 1,15 м, глубина 0,25–0,3 м. В яме зачищен объект 8. Объект 8 располагался в кв. h¹/I-II (н. о. –125, –148) и состоял из скопления фрагментов керамики от одного сосуда, костей животных, среди которых был череп лошади с верхней челюстью, костей и чешуи рыб. Скопление рыбьих костей и чешуи прослежено ниже, ближе к дну ямы.

Найденные здесь ихтиологические материалы отличаются разнообразием. Определение возраста рыб проводилось по чешуе. Она промывалась в растворе до обнажения годичных колец, после чего подвергалась бинокулярному изучению. Размеры и вес рыбы выявлен исходя из размеров костей. Судя по склеритам чешуи, вся найденная здесь рыба выловлена в один период, в начале лета (май-июнь) [Конева и др., 2006]. Проведенный анализ показывает наличие в коллекции пяти видов рыб. Все выявленные особи относятся к так называемым туводным (речным) породам.

Окунь (Perca fluviatilis) – сохранились костные останки, в частности кости черепа, ребра, туловищные и хвостовые позвонки, чешуя. Судя по склеритам чешуи, можно сказать, что в основном отлавливались средние половозрелые особи (≈ 3,5–4,5 года, весом ≈ от 0,2 до 0,5 кг).

Щука (Esox lucius) представлена чешуей, костей мало, в основном это ребра, два позвонка и фрагмент черепа – парасфеноид. Как правило, в коллекции встречаются крупные взрослые особи 6,5–7,5 лет весом 3–7 кг.

Стерлядь (Acipenser ruthenus) – костные останки представлены достаточно большим количеством жаберных крышек.

Сибирская плотва (Rutilas rutilas) представлена чешуей и глоточными зубами. В изученной коллекции встречена чешуя только от крупных старых особей возрастом до 10,5 лет.

Язь (Leuciscus idus) представлен только чешуей. Отсутствие в слое костей этого ви-

да рыб предположительно объясняется их тонкостью и хрупкостью, что могло привести к полному разрушению.

Яма № 2 находилась в кв. И1-З1/6-8. Размеры: 1,59 × 1,4, глубина 0,72–0,77 м от уровня материка. Имела неправильную форму. В заполнении ямы выявлено определенное напластование слоев. В верхней части (на глубину до 0,21 м) располагался слой светло-коричневого крупнозернистого песка. Под ним залегал слой темно-серого песка с угольками мощностью до 0,42 м. В нем находилась линза прокаленной почвы оранжевого цвета мощностью 0,18 м, диаметром 0,41 м. Прокал лежал на слое темно-серого песка мощностью 0,14 м. В углу ямы выклинивалась линза серого крупнозернистого песка. Находок в заполнении нет.

По-нашему мнению, возвышенность, фиксируемая визуально до начала раскопок, очевидно, является сооружением без погребения (кенотаф) средневекового времени, к которому относится основная масса курганных насыпей на памятнике.

Основные характеристики ям, выявленных на площади раскопа 06/01, представлены в таблице (см. ниже).

Таким образом, изучение памятника Березовый Остров-1 позволило выявить се-

Характеристика ям раскопа 06/01 памятника Березовый Остров

|

Номер ямы |

Квадрат |

Размер |

Глубина |

Заполнение |

Находки |

|

1 |

Ж¹/6 |

0,32 × 0,32 |

0,09–0,16 |

Крупнозернистый песок желтого цвета |

– |

|

2 |

И¹-З¹/6-8 |

1,59 × 1,4 |

0,72–0,77 |

– |

– |

|

3 |

Г¹/8 |

0,2 × 0,2 |

0,17 |

Светло-серый мелкий песок, мешанный с темной почвой |

– |

|

4 |

c¹-d¹/4-5 |

1,52 × 1,6 |

0,39 |

Светло-серый мелкий песок, мешанный с темной почвой; черная, сажистая супесь |

Фрагменты керамики (стенки) – 3 Кости жженые – 3 |

|

5 |

а¹-в¹/I-II |

1,0 × 0,8 |

0,39 |

Серый песок |

Камень – 2 |

|

6 |

е¹/I |

0,58 × 0,6 |

0,15 |

Серый песок |

Камень – 1 |

|

7 |

d¹/I |

0,12 × 0,12 |

0,08–0,01 |

Серый песок |

|

|

8 |

с¹-f¹/III-II |

1,0 × 0,58 |

0,07–0,11 |

Мешаный черно-желтый песок |

|

9 |

h¹/II-1 |

1,60 × 1,0 |

0,23 |

Мешаная серо-черная почва |

Объект 8 |

Д1 Г ' В' Б ' д' а1 Ь' с1 d ’ е f' h ’

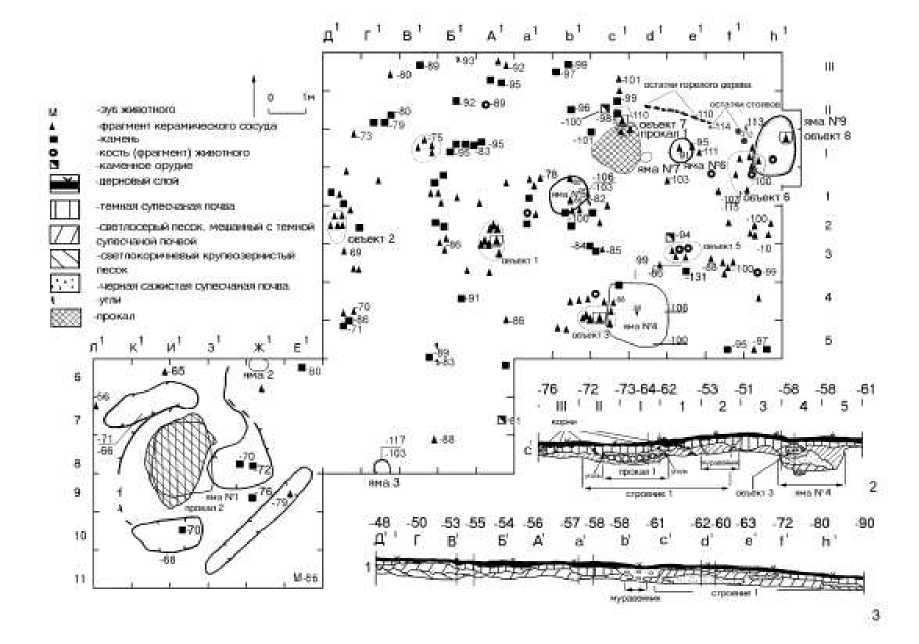

Рис. 5. Распределение фрагментов от одного сосуда по объектам на площади раскопа 06/01 памятника Березовый Остров-1

зонную конструкцию. Шесть объектов (№ 1, 3, 5–8) – развалы или скопления фрагментов керамики с костями животных, планиграфическое распределение которых доказывает их связь со строением, фиксирует перемещение фрагментов и связь сосудов с очагом 1 и хозяйственными ямами № 9 и 4 (рис. 5), располагающимися, очевидно, с внешней стороны конструкции.

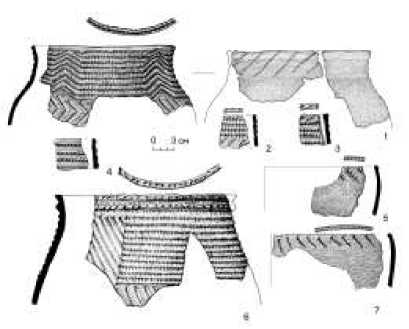

Объект 1 включал развалы трех сосудов. Один из них – с ушками-пеньками, баночной формы (рис. 6, 2 ). Второй сосуд, также баночной формы, орнаментирован рядом вдавлений (рис. 6, 3 ). Фрагмент от него зафиксирован внутри строения в кв. e1/II.

От третьего сосуда реконструирована верхняя часть. Объект 3 включал развалы от двух сосудов (рис. 6, 4 ). Фрагменты от сосуда 1 фиксируются в объектах: № 1 – один, № 5 – два, № 7 – два. Обломок венчика от сосуда 2 находился в объекте 6.

Объект 5 включал развал сосуда, баночной формы (рис. 6, 6). Фрагменты от него также зафиксированы в объектах 3, 1. Объект 6 перекрывал яму 4, содержал фрагменты не менее чем от трех сосудов. Фрагменты одной из частей фиксировались в объекте 3. Особый интерес в этом объекте представляет скопление фрагментов от двух сосудов (рис. 6, 7, 8). Подобная керамика обнаружена авторами данной статьи при разборке материалов этого же памятника из кургана 10 (инвентарный номер 525/1) раскопа 1986 г. А. А. Адамова в погребенном под насыпью кургана слое. Аналогии известны также в материалах поселения переходного времени от бронзового к железному веку Линево-1 [Мыльникова и др., 2003. С. 462. Рис. 3, 5; 2004. С. 392–393; 2005. С. 435]. В. И. Молодин и Л. Н. Мыльникова [2005] отнесли данный материал к пятой группе керамики. Для памятника Линево-1 это сосуды с высокой прямой или воронкообразной горловиной, высокими плечиками, а также изделия баночной формы. Своеобразно оформление венчика: орнамент наносился сильными надавливаниями концом палочки, что превращало срез венчика в площадку с опущенными краями. Сосуды имели светлую, бежевую окраску. Рецепт формовочных

Рис. 6. Керамика памятника Березовый Остров-1: 1 , 5 – объект 7; 2 , 3 – объект 1; 4 – объект 3;

6 – объект 5; 7 , 8 – объект 6

Рис. 7. Керамика из заполнения жилища 17 ( 1–4 ) и зольника ( 5–7 ) поселения Линево-1

масс – глина + породные обломки. При жгутовом способе формовки жгуты, накладываясь друг на друга, очень сильно разминались. Специфичен орнамент изделий: горизонтальные, наклонные и меандрообразные линии, выполненные прочерчиванием и отступанием лопаточкой с треугольным по форме рабочим краем (крестовый штамп?). Бордюрный способ нанесения орнамента на одном сосуде сочетается с сетчатым. Зачастую под декором читается слой технического орнамента в виде сгруппированных следов расчесов зубчатым инструментом. На одном фрагменте сосуда орнамент в виде наклонных длинных линий присутствует на внутренней стороне горловины. Есть сосуд с двумя рядами налепных валиков, рассеченных оттисками лопатки (как и по срезу венчика), расположенных на горловине (рис. 7).

Следует заметить, что подобная керамика обнаруживалась и ранее, но в силу своей необычности оставалась без надлежащей оценки: В. А. Зах опубликовал фрагмент сосуда среди материалов переходного времени [Зах, 1997. С. 90. Рис. 34, 14], однако никак его не обозначил. По мнению В. И. Молодина и Л. Н. Мыльниковой, высказанному в 2005 г., данная гончарная традиция – явно пришлая и принадлежит к какому-то особому, пока еще не известному, культурному образованию. Технология изготовления этой посуды, ее форма и орнамент более всего ассоциируются с керамикой Средней Сибири (Северное Приангарье) [Дроздов и др., 1990. Рис. 90– 91]. Высказано предположение о том, что носители данной керамической традиции обитали в таежной зоне. Судя по встречаемости этой посуды в комплексе с керамикой с «крестовым» орнаментом и позднеирменской, это следы носителей особой культуры переходного от бронзы к железу времени, памятники которой еще предстояло найти и исследовать в очерченном регионе [Молодин, Мыльникова, 2005. С. 403]. В настоящее время по материалам стоянок Самоделка-2, Малая, поселений Островки-2, Подъемная-2 1 . П. В. Мандрыка выделил самоделкинский тип керамики [2008], датировав его в пределах финальной стадии бронзового века. Происхождение керамики самоделкинского типа он видит в смешении традиций изготовления керамики носителей посуды бобровского типа с гребенчато-пунктирной орнаментацией, которая характеризует культуру местного енисейского населения в ранний и развитой периоды бронзового века [Мандрыка и др., 2003. С. 170], и носителей ымыяхтахской традиции изготовления керамики (с «вафельным» и рубчатым техническим декором) [Мандрыка, 2008]. Очевидно, движение этой группы населения на запад и фиксируют находки на поселениях Линево-1 и Березовый Остров-1.

Объект 7 (см. рис. 6, 1 , 5 ) состоял из развала сосуда и фрагментов от изделия из объекта 3. В объекте 8 (заполнение ямы 9) находился развал сосуда, фрагмент от которого зафиксирован в кв. f1/3.

Из всех перечисленных объектов выявлено 11 сосудов, два из которых – археологически целые. Все изделия – баночной формы, у реконструируемых форм плоское дно. Орнамент очень простой и однотипный, расположен на плечике сосуда. Представлен рядами оттисков лопатки (в том числе ребристой), гребенки и жемчужин. Один из сосудов – с дополнительными деталями в виде ушек-пеньков, расположенных на плечиках на уровне орнаментальной зоны (рис. 6, 2 ).

Керамику подобного типа принято относить к кругу культур раннего железного века. Например, в Новосибирском Приобье можно назвать следующие объекты, где она найдена: поселение Ордынское-9, городище Каменный Мыс, могильник Новый Шарап [Троицкая, Бородовский, 1994. Табл. IV, 16, 19; XXI, 2, 4, 5, 13], а также отнести сюда материалы памятников раннего железного века Томского Приобья [Плетнева, 1977. Рис. 5, 3; 18, 1]. Однако раскопки памятников переходного времени от бронзового века к железному – поселения Линево-1, городища Чича-1 [Молодин и др., 2001; 2004], Завьялово-5, также выявили подобную керамику. В Линево-1 развалы сосудов «раннежелезного облика» зафиксированы на полу жилища 17 и в зольнике [Мыльникова и др., 2003; 2004; 2005]. На Чиче-1 она встречена в материалах заполнения жилищ переходного времени 3а, 8а [Молодин и др., 2004]. Присутствие керамики с чертами посуды раннего железного века описанного типа вместе с позднеирменской на городище Чича-1 отмечала также Н. В. Полосьмак [1987. С. 101]. Т. Н. Троицкая нашла несколько обломков сосудов такого типа в осыпи слоя городища Завьялово-5 [Троицкая, Бородовский, 1994. С. 11. Табл. XI,

7 – 8 ]. В материалах поселения Мыльникова также имеются изделия с подобными характеристиками [Папин, Шамшин, 2005. С. 167. Рис. 41, 3 ].

Стратиграфическая ситуация и контекст нахождения керамики в слоях переходного времени позволяют говорить об одновременном существовании двух керамических традиций. А это значит, что для переходных памятников подобная керамика маркирует их поздний этап существования, а также момент прихода нового населения раннескифского облика. При этом керамика переходного времени зафиксирована в материалах памятника раннего железного века [Троицкая, Бородовский, 1994. С. 8, 40], что подтверждает идею контакта двух разных групп населения.

Для поселения Березовый Остров-1, раскоп 06/01, прокал 1, получены две даты: СО АН-6659 2390 ±80 (калибровка по 2 sigma BC 785–358); СО АН-6660 2275 ±60 (калибровка по 2 sigma BC 481–468).

Соответственно, один и тот же объект датируется от VIII до V вв. до н. э. Момент сосуществования или контакта носителей традиций культуры переходного времени и раннего железного века, видимо, приходится на конец VII – VI в. до н. э. Вероятнее всего, исходя из радиоуглеродных дат и наличия переходной керамики в данном комплексе, датировать строение 1 следует концом VI в. до н. э. Городище Каменный Мыс, где подобная керамика выявлена в «чистом виде», очевидно, синхронно строению 1 раскопа 06/01. Находки на городище деталей раннескифского уздечного набора в виде бронзовых удил и распределителя для перекрещивающихся ремней [Троицкая, Бородовский, 1994. С. 41, рис. 2, 7 ], аналогии которому известны в материалах городища Чича-1 [Молодин и др., 2001. С.

188, рис. 30, 4 ], могут служить подтверждением одновременного существования памятника Каменный Мыс и строения 1 Березового Острова-1. Очевидно, с этим же периодом связано движение населения из Восточной Сибири – носителей своеобразной керамики, которая фиксируется на памятниках Линево-1 и Березовый Остров-1.

THE CERAMIC COMPLEX OF OBJECT BEREZOVY OSTROV-1 (REGION OF NOVOSIBIRSK) FROM EXCAVATION 06/01