Керамический комплекс слоя 3 стоянки Устье Реки Кутарей в Северном Приангарье

Автор: Чеха Анна Николаевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

В 2010-2011 гг. в рамках широкомасштабных археологических работ, связанных с возобновлением строительства Богучанской ГЭС на Ангаре, проведены исследования на памятниках в устье р. Кутарей - Устье Реки Кутарей, Сенькин (Синий) Камень, Гора Кутарей. В результате были выявлены наиболее перспективные участки, получена представительная коллекция артефактов, которая требует осмысления и согласования с культурно-хронологической схемой региона. В данной работе с учетом планиграфических данных проведен анализ керамического материала слоя 3 стоянки Устье Реки Кутарей. Установлено, что статистически преобладает керамика эпохи неолита (усть-бельская, посольская, текстильная). В дальнейшем полученные результаты при сопоставлении с ранее опубликованной коллекцией каменного инвентаря из указанного слоя памятника позволят дать более подробную характеристику археологических комплексов стоянки в контексте основной проблематики и особенностей археологического исследования региона, а также расширят источниковую базу эпохи неолита - палеометалла на территории Северного Приангарья.

Северное приангарье, неолит, эпоха металла, компрессионный характер отложений, керамический комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/147219820

IDR: 147219820 | УДК: 902.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-7-84-89

Текст научной статьи Керамический комплекс слоя 3 стоянки Устье Реки Кутарей в Северном Приангарье

Бассейн Ангары в ее нижнем и среднем течении характеризуется сильно расчлененным рельефом, бореальными, резко континентальными южно-таежными ландшафтами, наличием естественных физико-географических границ в виде оз. Байкал, Приморского и Байкальского хребтов, Восточного Саяна, а также условной ландшафтно-климатической границы в виде Тунгусской провинции. Исследователями отмечается некоторая географическая, климатическая и орографическая обособленность региона, что уже в раннем неолите сказывалось на формировании и развитии в Средней Сибири самобыт- ных культурных общностей без серьезного влияния извне [Бердников, 2016. С. 4].

Однако отмечается и другая специфика региона: как правило, памятники Северного Приангарья носят стояночный характер с отсутствием закрытых комплексов; отложения на краю прибрежных террас, где располагается большинство местонахождений, слабо стратифицированы (компрессионный характер отложений, макрослоистость) [Гришин и др., 2011. С. 128]. Все это существенно осложняет культурно-хронологическую интерпретацию материала и периодизацию неолита и палеометалла региона. Данные проблемы оставались основными в изучении археологических комплексов региона [Гришин, 2000]. В связи с этим на раскопанных при впадении р. Кутарей в Ангару памятниках (левобережье Ангары, в 15 км ниже по течению от с. Кежма Красноярского края, на правом берегу устья р. Кутарей) проводился тщательный мониторинг подъемного материала, техногенных и естественных нарушений, позволивший выявить обширные участки (до 200 кв. м) с четким разделением стратиграфических слоев 1. В контексте представленной проблематики это особенно важно, в чем, собственно, и заключается актуальность данной работы. Учитывая специфику и проблематику археологического изучения региона, в качестве относительного культурно-хронологического маркера можно выделить керамический материал. Поэтому цель настоящей публикации – выявление с помощью технико-типологического анализа особенностей керамики комплексов слоя 3 стоянки Устье Реки Ку-тарей. Научная новизна работы заключается во введении в научный оборот неопубликованной ранее коллекции керамики этого слоя, что в дальнейшем позволит сопоставить ее с ранее изученным каменным материалом. Такое исследование позволит существенно расширить источниковую базу по осуществлению периодизации памятников эпох неолита и палеометалла региона.

Ввиду указанных выше особенностей и проблематики изучения археологических комплексов региона наиболее перспективным представляется анализ материалов слоя 3 памятника (представительная коллекция артефактов, наличие обширных участков без техногенных повреждений) 2. Еще на этапе раскопок в слое были отмечены участки концентрации материала, связанного с неолитической керамикой, т. е. условно выделены два горизонта (далее комплексы), что позже подтвердилось планиграфическим и технико-типологическим анализом коллекции. Выделение комплексов является инструментом для решения проблемы культурно-хронологической интерпретации материалов литологического слоя в условиях компрессионного залегания культурных отложений на стояночном объекте. Опорными условиями выделения являются полевые наблюдения автора раскопок и планиграфи-ческая изоляция керамических материалов. Дальнейшее описание коллекций и их анализ будут выступать в контексте выделенных комплексов. Условия залегания культурных слоев не позволяют строго разграничивать комплексы – наличие в статистике противоречивых артефактов может являться следствием нарушения методики раскопок на отдельном участке, техногенного воздействия или действия биоты.

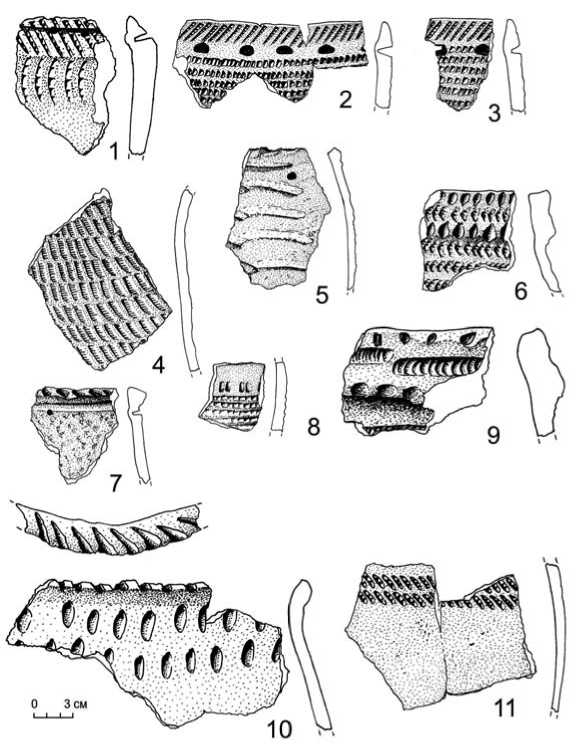

В слое 3 стоянки зафиксировано 1269 фрагментов керамики (включая мелкие и не-орнаментированные), которые разделяются на несколько групп (см. рисунок). По результатам исследований на основании 14С датирования без калибровки керамические комплексы региона можно определить следующим образом: керамика с оттисками плетеной сетки и хайтинского типа – 6900– 4100 л. н.; усть-бельского типа – 6600–4100; исаковского типа – 5200–4500; серовская и позднесеровская керамика – 5200–4300; ангарский вариант пунктирно-гребенчатой керамики – 5300–4500 л. н. [Бердников, 2013]. Близкая усть-бельской керамика ап-линского типа предварительно датируется 5500–4000 л. н. [Бердников, Лохов, 2013]. Новые данные по усть-бельской керамике получены в результате исследования стоянки Сергушкин-1, датировка которой позволяет отнести ранний период бытования усть-бельского комплекса к концу VI – началу V тыс. до н. э. [Леонтьев, 2013. С. 151]. Комплексы с керамикой посольского типа, как правило, относят к среднему неолиту и датируют по материалам Саган-Заба II (5,5– 5 тыс. л. н.).

Керамика усть-бельского типа – крупные круглодонные тонкостенные формы с прямыми стенками. На срез венчика нанесены косые насечки, овальные вдавления. Сосуды (чаще полностью) орнаментированы прямолинейными горизонтальными рядами однообразных наклонных оттисков (насечки, гребенчатый штамп, отпечатки ногтя, оттиски угла лопаточки, овальные вдавления, реже прочерченные линии). Изделия посольского типа – закрытые или открытые тонкостенные сосуды с округлым дном, утолщением венчика с внешней стороны, подтреугольным в сечении налепом. Толщина стенок у венчика существенно увеличивается. Венчик профилирован, по его срезу фиксируется ряд мелких сквозных

Керамика слоя 3 стоянки Устье Реки Кутарей:

1 - посольского типа; 2-4 - усть-бельского типа; 5 - тонковаликовая; 6 - цэпаньской культуры; 7 , 8 - текстильная; 9-11 - смешанная группа

отверстий, располагающихся поверх наколов или прочерченной линии. Верхняя часть сосудов орнаментирована в отступающе-на-кольчатой или протащенной технике. Встречаются прочерченные горизонтальные линии, оттиски зубчатого штампа или лопаточки, текстильный орнамент (сосуды открытого типа, как правило, без орнамента, с отверстиями в привенчиковой зоне и декорированные редкими наколами или прочерченными линиями). Тонковаликовая керамика раннего железного века (круглодонные сосуды с тонкими налепными заглаженными валиками) зафиксирована в южно-таежной зоне среднего Енисея [Мандрыка, 2011]. Материалы цэпаньского типа - тонкостенные сосуды, поверхность которых оформлена параллельными горизонтальными или волнообразными тонкими «обмазочными»

валиками. Имеется также техническая керамика, неорнаментированные и мелкие фрагменты, определение которых затруднено из-за фрагментарности данных.

В комплексе 1 керамика усть-бельского типа составляет 23 % (250 фрагментов / 22 венчика), посольского типа - 1 % (12 / 3), текстильная с выраженным орнаментом (? ап-линского типа) - 18 % (87 / 4), текстильная с более крупными, заглаженными отпечатками -6 % (68 / 3), текстильная с большой примесью песка 1 % (8), тонковаликовая керамика - 7 % (78 / 8) [Там же], смешанная группа (недостаточно диагностируемых признаков, чтобы установить хронологическую принадлежность, но более поздняя, чем эпоха неолита) - 3 % (26 / 9), керамика цэ-паньской культуры - 1 % (11 / 2); 50 % составляют мелкие и неорнаментированные фрагменты. Таким образом, в комплексе преобладают две керамические традиции: усть-бельская и текстильная.

Комплекс 2 содержит керамические материалы, относящиеся к эпохе неолита: усть-бельского типа – 9 % (16 / 1), посольская – 9 % (17), текстильная с выраженными отпечатками – 48 % (86 / 3), тонковаликовая (4 фрагмента) – 1 %, неорнаментированные и мелкие фрагменты – 32 % (56).

Аналогии на данном этапе исследований связываются с ближайшими памятниками на Ангаре (стоянка Усть-Кова I, Усть-Едар-ма II, Деревня Пашина), с территорией Енисея (поселение Унюк с комплексом усть-бельской керамики, пещера Еленева) [Томилова и др., 2014; Зяблин, 1973]. Схожие керамические группы фиксируются на стоянке Гора Кутарей [Выборнов, Нестерова, 2015]. Перспективным для более детального установления культурных и хронологических связей представляется и дальнейшее сравнение коллекции слоя 3 стоянки Устье Реки Кутарей с материалами кутарейского участка – Сенькин (Синий Камень), Ручей Поварный, Гора Кутарей), анализ палеоантропологического материала (под слоем 3 обнаружено погребение).

Таким образом, в составе обоих горизонтов преобладала керамика, относящаяся к неолиту. На уровне первого горизонта она смешана с материалами раннего железного века и Средневековья, что можно связать с техногенными нарушениями. На уровне второго условного горизонта керамика полностью неолитическая – преимущественно текстильная и посольского типа. Исходя из приведенного анализа видно, что археологические комплексы слоя 3 существенно отличаются друг от друга по составу керамического материала. При этом важно, что в слое отсутствуют тонкостенные сосуды с характерным «жемчужным» орнаментом в верхней части венчика («жемчужины» продавлены с внутренней стороны), широко распространенные на стоянках Северного Приангарья и относящиеся к эпохе бронзы. Однако очевидно, что комплексы смешанного характера требуют большой доли осторожности в выводах и индивидуального подхода.

Следующим этапом нашей работы по данной проблематике станет сопоставление изученной в настоящей статье керамики с происходящими из этих же комплексов пет- рографическими материалами, что позволит уточнить периодизацию такого интересного памятника археологии, как стоянка Устье Реки Кутарей.

Список литературы Керамический комплекс слоя 3 стоянки Устье Реки Кутарей в Северном Приангарье

- Бердников И. М. Ключевые аспекты историко-культурных процессов на юге Средней Сибири в эпоху неолита (по материалам керамических комплексов)//Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». 2013. № 1 (2). С. 203-229.

- Бердников И. М. Актуальные проблемы неолитоведения юга Средней Сибири: источниковая база и геоархеологический аспект//Изв. Иркут. гос ун-та. Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». 2016. Т. 18. С. 133-156.

- Бердников И. М., Лохов Д. Н. Сетчатая керамика аплинского типа//Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». 2013. № 2 (3). С. 72-83.

- Выборнов А. В., Нестерова М. С. Керамика на стоянке Гора Кутарей в Северном Приангарье//Материалы IV Северного археологического конгресса/Ин-т истории и археологии УРО РАН. Екатеринбург; Ханты-Мансийск, 2015. С. 118-120.

- Гришин Ю. С. Проблемы периодизации неолита и энеолита Прибайкалья и Забайкалья. М.: Старый сад, 2000. 128 с.

- Гришин А. Е., Гаркуша Ю. Н., Марченко Ж. В. К проблеме выделения культур в Северном Приангарье//Тр. Всерос. археологического съезда. СПб.; М.; Великий Новгород, 2011. Т. 1. С. 127-129.

- Зяблин Л. П. Неолитическое поселение Унюк на верхнем Енисее//Проблемы археологии Урала и Сибири. М.: Наука, 1973. С. 65-73.

- Леонтьев С. Н. Комплекс археологических материалов с усть-бельской керамикой стоянки Сергушкин-1, пункт «А»//Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». 2013. № 1 (2). С. 133-156.

- Мандрыка П. В. Тонковаликовая керамика раннего железного века из южно-таежной зоны среднего Енисея//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2011. Т. 10, вып. 3: Археология и этнография. С. 118-126.

- Томилова Е. А., Стасюк И. В., Акимова Е. В., Кукса Е. Н., Михлаева Ю. М., Горельченкова О. А., Харевич В. М., Орешников И. А. Многослойная стоянка Усть-Кова I в Северном Приангарье: итоги исследований 2008-2011 гг.//Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». 2014. Т. 8. C. 82-99.