Керамика древнеберингоморской культуры со стоянки возле утеса Кожевникова (мыс Шмидта): особенности технологии

Автор: Селин Д.В., Лебединцев А.И., Гребенюк П.С., Федорченко А.Ю.

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Заметки

Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

В ходе раскопок землянки на стоянке возле утеса Кожевникова (м. Шмидта) Н.Н. Диковым была получена коллекция керамической посуды древнеберингоморской культуры (14 изд.). Был выполнен анализ технологии изготовления керамики по методике, разработанной А.А. Бобринским. Определено, что гончары отбирали для производства посуды ожелезненные глины двух подвидов, различающихся количеством содержащегося естественного песка. Определено пять рецептов формовочной массы, в которые входят три несмешанных: 1) глина + песок (7 изд.); 2) глина + шерсть (3 изд.); 3) глина + органический раствор (2 изд.); и два смешанных: 4) глина + песок + органический раствор (1 изд.); 5) глина + песок + шерсть (1 изд.). Сосуды изготавливались на форме-основе, дополнительно форма придавалась при помощи выбивки. На внешней поверхности одного изделия была оформлена ручка с ушком для продевания веревочки, с внутренней стороны оставшееся отверстие залеплено лоскутом. Поверхности посуды были обработаны механическим заглаживанием твердым гладким орудием и/или пальцами. Обжиг проходил при температурах выше каления глины и мог выполняться в кострищах или очагах. Была установлена неоднородность гончарных традиций у населения, проживавшего в землянке. Выявленные два двухкомпонентных рецепта формовочной массы образовались в результате смешения приспособительных гончарных навыков у носителей разных традиций составления несмешанных рецептов формовочной массы. Это свидетельствует о начале процессов культурной интеграции носителей разных гончарных навыков, которые начали происходить в условиях доминирования традиции использования слабозапесоченной глины первого подвида и искусственной добавки песка в концентрации 1 : 1.

Чукотка, мыс шмидта, утес кожевникова, древнеберингоморская культура, керамика, технико-технологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/149145789

IDR: 149145789 | УДК: 903.2 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2024.2.8

Текст научной статьи Керамика древнеберингоморской культуры со стоянки возле утеса Кожевникова (мыс Шмидта): особенности технологии

DOI:

Древнеберингоморская культура распространялась на арктическом побережье от Анадырского залива до о. Шалаурова, а также на о-вах Св. Лаврентия, Диомида, Пунук и Рат-манова. Существовала в период со II в. до н.э.

до VI–VIII вв. н.э. Эта культура неоэскимос-ская и относится к железному веку. Она возникла в результате взаимодействия лабреточ-ных древнеэскимосских культур (Оквик, Чо-рис, Нортон и, возможно, Ипиутак) и безлаб-реточной Усть-бельской. Памятники этой общности представлены поселениями и могиль- никами. Первые расположены вблизи моржовых лежбищ. Могильники состоят из захоронений в прямоугольных оградках из каменных плит. Основу хозяйства составлял морской зверобойный промысел. Древнеберингоморцы занимались охотой на моржей, тюленей и китов. Основной категорией находок на разных памятниках являются многочисленные каменные и костяные изделия и фрагменты гончарной посуды. Керамика также помещалась в могилы как часть сопроводительного инвентаря [Руденко, 1947; Арутюнов, Сергеев, 1969; 1975; Окладников, Береговая, 1971; Диков, 1974; 1979; Лебединцев, 2006; Орехов, 2019].

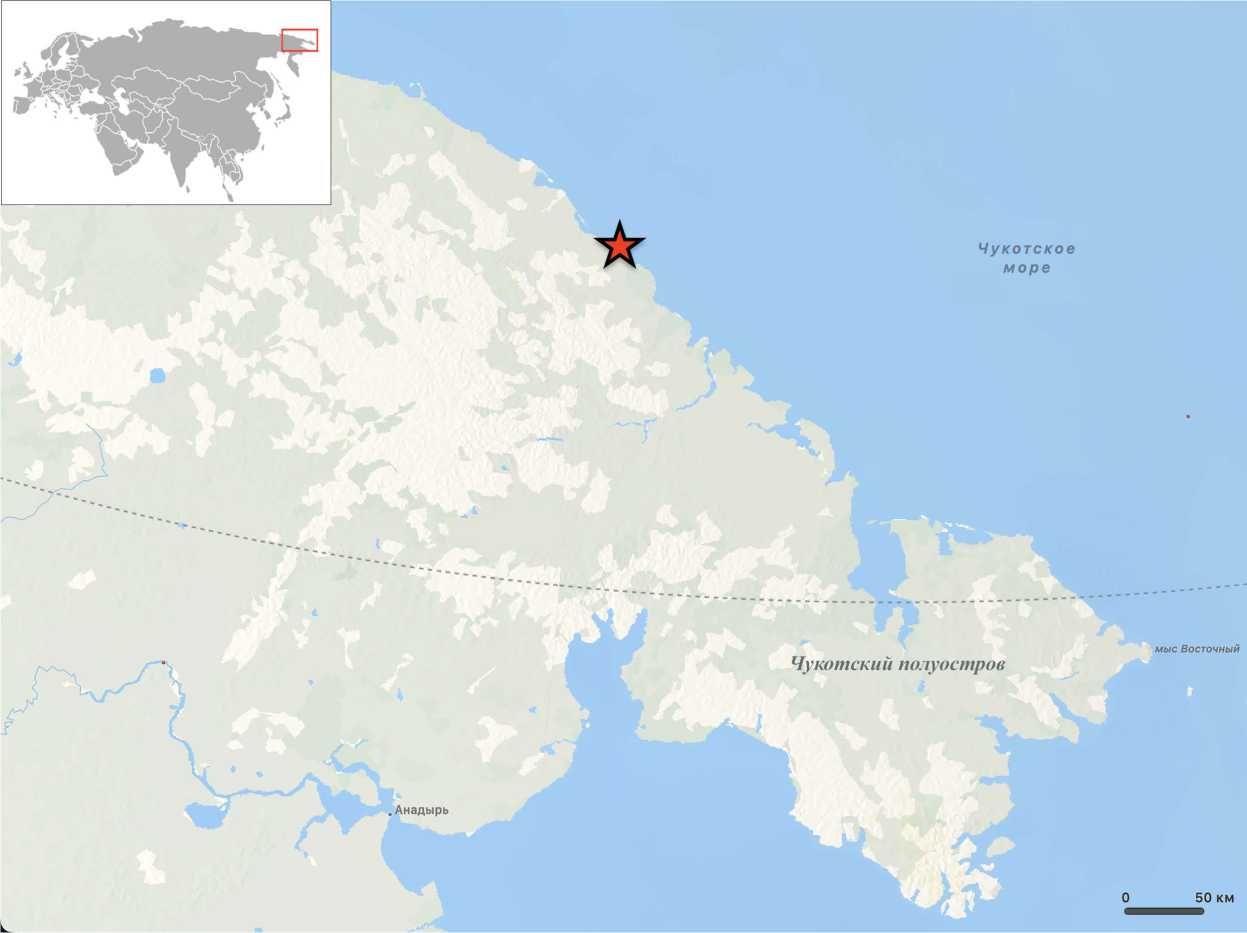

В 1975 г. Н.Н. Диковым были проведены раскопки древнеберингоморского культурного слоя возле утеса Кожевникова (м. Шмидта), а также собран подъемный материал (рис. 1). Было вскрыто жилище в виде землянки с опорными столбами внутри, которые поддерживали покрытую дерном крышу. Исследователем были зафиксированы нижние части этих опор, каждая из которых состояла из нескольких поставленных рядом плавниковых бревен. Для сооружения землянки также были применены китовые нижние челюсти и ребра. Землянка по периметру была облицована вертикально поставленными, тесно друг к другу, бревнами. В заполнении жилища были обнаружены многочисленные находки: кости различных животных, каменные и костяные изделия, фрагменты керамической посуды [Диков, 1977, с. 204–205].

Источниковой базой исследования являлись фрагменты венчиков, стенок и придонных частей от 14 сосудов со стоянки возле утеса Кожевникова (м. Шмидта), полученных Н.Н. Диковым по результатам раскопок землянки и сохранившихся в археологических фондах Северо-Восточного комплексного научноисследовательского института им. Н.А. Шило ДВО РАН. Морфологически посуда представляет собой миски или чаши с толстыми стенками (до 18 мм) с округлым верхним краем или загнутым на внешнюю сторону (рис. 2).

Цель исследования – реконструкция содержания ступеней гончарного производства у носителей древнеберингоморской культуры со стоянки возле утеса Кожевникова (м. Шмидта).

Керамическая посуда изучалась с использованием методики технико-технологи- ческого анализа, предложенной А.А. Бобринским [Бобринский, 1978; 1999]. Определения сделаны при помощи бинокулярной микроскопии (Leica M51) поверхностей и изломов разных частей сосудов. Выделение технологической информации проведено с опорой на экспериментальную коллекцию технологических следов и на специализированную научную литературу (см., например: [Бобринский, 1978; 1999; Цетлин, 2012; 2017; Васильева, Салуги-на, 2020; и др.]).

Результаты исследования керамики

Отбор, добыча и подготовка исходного пластичного сырья. Для лепки посуды гончары отбирали ожелезненные глины. Определено два подвида глин, отличающиеся друг от друга по количеству содержащегося естественного песка.

Глина 1 (10 изд.) – слабозапесоченная. Как естественная примесь выявлен окатанный песок. Размер фракций составлял 0,05– 0,9 мм, концентрация – до 2 включений на 1 кв. см. В одном сосуде размер естественного песка достигал 2 мм.

Глина 2 (4 изд.) – среднезапесоченная.

В этом сырье определена естественная примесь окатанного прозрачного и глухого песка. Размер включений составляет 0,05–2,9 мм, концентрация – до 20 включений на 1 кв. см.

Составление формовочных масс. Определено пять рецептов формовочной массы, включая три несмешанных: 1) глина + песок (7 изд.); 2) глина + шерсть (3 изд.); 3) глина + органический раствор (2 изд.); и два смешанных: 4) глина + песок + органический раствор (1 изд.); 5) глина + песок + шерсть (1 изд.).

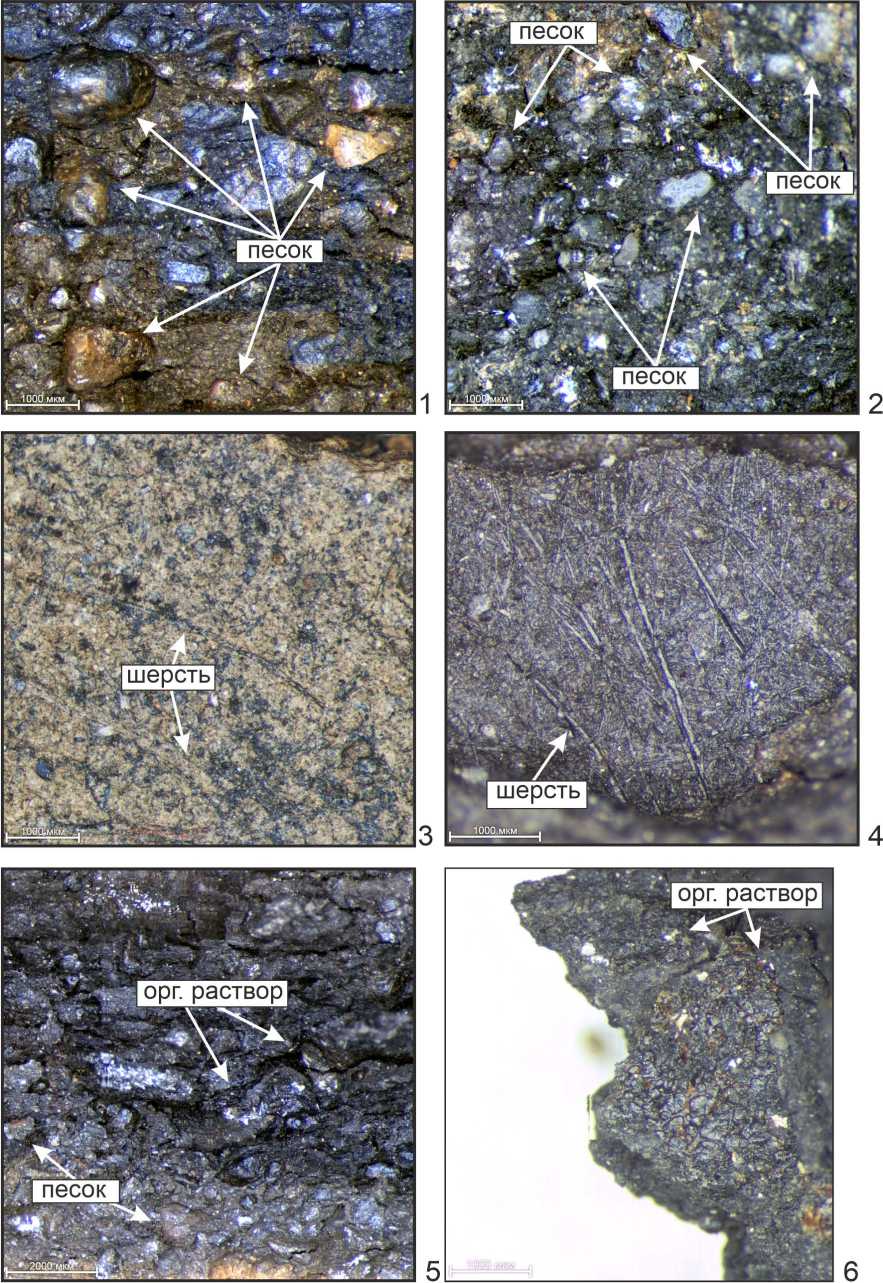

Искусственно введенный песок установлен в восьми изделиях (рис. 3, 1,2,5 ). Зафиксированы окатанные и угловатые глухие фракции размером 0,1–3 мм. Концентрация песка во всех сосудах составляет 1 : 1.

Органические добавки представлены шерстью животных и растворами (рис. 3,3–6). Шерсть выявлена в изломах и на поверхности посуды в виде длинных вытянутых тонких округлых в поперечине полостей, заполненных изнутри черным выгоревшим волосом (рис. 3,3,4). Растворы в изломах посуды зафиксированы в виде аморфных пустот раз- мером 0,5–3 мм, заполненных изнутри черным веществом (рис. 3,5,6).

Составлена корреляционная таблица выделенных подвидов глин и рецептов формовочной массы (табл. 1). Выявлено, что с разными рецептами формовочных масс использовались разные подвиды глин. Так, в Глину 1 всегда добавляли песок, и оба смешанных рецепта использовались с этим подвидом. Глина 2 употреблялась с органическими добавками – шерстью и растворами.

Конструирование начина и полого тела, придание сосудам формы. Полое тело изготовлено на форме-основе. Следы формы зафиксированы на внутренней поверхности посуды в виде крупных рубчатых отпечатков (рис. 4). Один сосуд был сконструирован при помощи лоскутного налепа, о чем свидетельствует зафиксированная в изломе многослой-ность. Внешняя поверхность пяти сосудов была дополнительно выбита рельефной колотушкой, которая оставила следы в виде параллельных углублений. Получившиеся отпечатки выбивки представляют собой технический орнамент.

Конструирование дополнительных деталей. На внешней поверхности одного изделия была оформлена ручка с ушком для продевания веревочки, с внутренней стороны оставшееся отверстие залеплено лоскутом.

Обработка поверхностей сосудов. Внешняя поверхность заглажена твердым гладким орудием (7 изд.) или пальцами (3 изд.). На двух изделиях выбивка рельефной колотушкой выполнена после заглаживания твердым гладким орудием. Внутренняя поверхность также заглаживалась твердым гладким орудием (8 изд.) или пальцами (3 изд.). На двух сосудах сохранились отпечатки формы-основы. На одном сосуде обе поверхности заглажены с использованием совместно твердого гладкого орудия и пальцев.

Придание изделиям прочности и вла-гонепроницаемости. Были зафиксированы следующие цветовые окрасы изломов керамики: одноцветные – коричневые (1 изд.), черные (10 изд.); темно-серые (1 изд.); двухцветные – коричневый внешний край до 3 мм, черный внутренний до 10 мм (1 изд.); трехцветные – светло-коричневые внешние края до 2 мм, темно-серый центр до 5 мм (1 изд.).

Эффект остаточной пластичности и следы спекания глины до стекловидного состояния не обнаружены. Можно предположить, что керамика была обожжена при температурах выше каления глины и до спекания глины в стекловидное состояние (от 550–650º до 900– 1100º). Обжиг изделий мог проходить в кострищах или очагах.

Использование сосудов в быту. На обеих поверхностях десяти сосудов выявлены слои нагара. У одного сосуда нагар был обнаружен только с внутренней стороны, еще у одного – только с внешней.

Обсуждение результатов

Проведенный технико-технологический анализ свидетельствует о неоднородности гончарных традиций проживавшего в землянке населения. Выделяется три группы посуды, изготовленные из трех разных несмешанных рецептов формовочной массы: 1) глина + песок; 2) глина + шерсть; 3) глина + органический раствор. Помимо разницы в искусственных примесях, эти группы отделяются и по подвидам глин. Так, посуду с искусственной добавкой песка изготавливали из слабо-запесоченной Глины 1, а сосуды с примесью шерсти и органического раствора – из сред-незапесоченной Глины 2. Важным является факт обнаружения двух сосудов, изготовленных из глины подвида 1 по двум смешанным рецептам – глина + песок + органический раствор (1 изд.) и глина + песок + шерсть (1 изд.). Это свидетельствует о том, что между проживавшими в землянке носителями разных гончарных традиций происходило смешение навыков составления формовочной массы. При этом доминирующей группой гончаров являлась та, которая использовала для изготовления керамики глину подвида 1 и искусственную добавку песка. На основе этой группы происходило смешение гончарных навыков и образовывались новые рецепты формовочной массы и расширялся ассортимент посуды. Подобная ситуация характерна, когда происходят процессы культурной интеграции «вещей», которые отражают начало разрушения культурной специфики одного человеческого коллектива (менее многочисленного и в силу этого – рецессивного) другим коллективом (более мно- гочисленным и доминантным) (по: [Цетлин, 2012, с. 242]).

В целом исследованная посуда из землянки со стоянки возле утеса Кожевникова (м. Шмидта) вписывается в общие гончарные традиции, характерные для древнеберинго-морской культуры. Искусственные добавки шерсти, песка и органики были выявлены ранее исследователями в керамике на поселениях Баранова Мыса, Кивак и Эквен, в посуде Эквенского могильника. Использование форм-основ определено на других памятниках Чукотки – поселениях Кивак, Эквен, Пай-пельгак, Наукан и Эквенском могильнике [Арутюнов, Сергеев, 1969; 1975; Окладников, Береговая, 1971; Бронштейн, Днепровский, 2001; Понкратова, 2001; Жущиховская, 2004; Gelbert-Miermon, 2006; Лопатин, 2012; Алексашенко, Яншина, 2017; Орехов, 2020; Яншина, 2022]. При этом в керамике со стоянки возле утеса Кожевникова (м. Шмидта) не установлено случаев добавки перьев птиц и формовки сосудов из одного комка глины или в форме-емкости.

Заключение

Таким образом, по результатам технико-технологического анализа посуды древне-берингоморской культуры из землянки со стоянки возле утеса Кожевникова (м. Шмидта) обнаружено, что гончары отбирали ожелезнен-ные глины для производства керамики. Выделено два подвида глин, которые отличаются друг от друга количеством содержащегося в них естественного песка. Определено пять рецептов формовочной массы, в которые входят три несмешанных и два смешанных. Сосуды изготавливались на форме-основе, дополнительно форма придавалась при помощи выбивки рельефной колотушкой. Поверхности керамики обрабатывались заглаживанием твердым гладким орудием и/или пальцами. Обжиг проходил при температурах выше каления глины и мог выполняться в кострищах или очагах.

Установлена неоднородность гончарных традиций у населения, проживавшего в землянке. Зафиксированные два двухкомпонентных рецепта (глина + песок + шерсть; глина + песок + органический раствор) образовались в результате смешения разных приспособительных навыков у носителей нескольких традиций отбора исходного сырья и составления формовочной массы. Это свидетельствует о начале процессов культурной интеграции, которые начали происходить в условиях доминирования традиции использования слабозапесоченной Глины 1 и искусственной добавки песка.

Следует также обратить внимание на разницу с гончарными традициями на другом памятнике древнеберингоморской культуры – Чинийском могильнике, расположенном на Чукотском п-ове. Как показало наше исследование керамики этого памятника [Селин и др., 2024], в отличие от ситуации на стоянке возле утеса Кожевникова (м. Шмидта), в Чи-нийском могильнике не выявлено смешения гончарных традиций, а носители разных гончарных традиций использовали для погребения умерших разные участки могильника.

Продолжение исследования гончарной технологии носителей древнеберингоморской культуры позволит получить новые данные для определения истоков гончарства на территории Северо-Востока Азии и описания его специфики, даст возможность получить новые источники для реконструкции историко-культурных процессов, которые проходили на этой территории в древности.

ПРИМЕЧА НИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Соотношение выделенных подвидов глин и рецептов формовочной массы в керамике древнеберингоморской культуры со стоянки возле утеса Кожевникова (м. Шмидта)

Table 1. Correlation of the selected clay subspecies and molding mass recipes in ceramics of the Old Bering Sea culture from the site near Kozhevnikov Cliff (Cape Schmidt)

|

Г+П |

Г+ШР |

Г+ОР |

Г+П+ШР |

Г+П+ОР |

|

|

Глина 1 |

7 |

1 |

— |

1 |

1 |

|

Глина 2 |

— |

2 |

2 |

— |

— |

|

Всего изд. |

7 |

3 |

2 |

1 |

1 |

Примечание. В таблице использованы следующие обозначения: Г – глина; П – песок; ШР – шерсть; ОР – органический раствор.

Note . The following designations are used in the table: Г – clay; П – sand; ШР – wool; ОР – organic solution.

Рис. 1. Месторасположение стоянки возле утеса Кожевникова (м. Шмидта)

Fig. 1. Location of the site near the Kozhevnikov Cliff (Cape Schmidt)

Рис. 2. Фрагменты венчиков сосудов древнеберингоморской культуры со стоянки возле утеса Кожевникова (м. Шмидта)

Fig. 2. Fragments of vessels’ rim of the Old Bering Sea culture from the site near the Kozhevnikov Cliff (Cape Schmidt)

Рис. 3. Микрофотографии изломов сосудов древнеберингоморской культуры со стоянки возле утеса Кожевникова (м. Шмидта):

1–2 – искусственно добавленный песок; 3–4 – искусственно добавленная шерсть животных;

5 – искусственно добавленный песок и органический раствор; 6 – искусственно добавленный органический раствор

Fig. 3. Microphotographs of the fractures of vessels of the Old Bering Sea culture from the site near the Kozhevnikov Cliff (Cape Schmidt):

1–2 – artificially added sand; 3–4 – artificially added animal hair;

5 – artificially added sand and organic solution; 6 – artificially added organic solution

Рис. 4. Отпечатки формы-основы на внутренней поверхности сосуда древнеберингоморской культуры со стоянки возле утеса Кожевникова (м. Шмидта)

Fig. 4. Imprints of the mold-base on the inner surface of the vessel of the Old Bering Sea culture from the site near the Kozhevnikov Cliff (Cape Schmidt)

Список литературы Керамика древнеберингоморской культуры со стоянки возле утеса Кожевникова (мыс Шмидта): особенности технологии

- Алексашенко Н. А., Яншина О. В., 2017. Керамические штампы Эквенского могильника // Археология Евразийских степей. № 1. С. 265–278.

- Арутюнов С. А., Сергеев Д. А., 1969. Древние культуры азиатских эскимосов (Уэленский могильник). М.: Наука. 204 с.

- Арутюнов С. А., Сергеев Д. А., 1975. Проблемы этнической истории древнеберингоморья (Эквенский могильник). М.: Наука. 240 с.

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука. 272 с.

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Самара: Изд-во СамГПУ. С. 5–109.

- Бронштейн М. М., Днепровский К. А., 2001. Жилище морских зверобоев древней Чукотки // Памятники культуры. Новые открытия. М.: Наука. C. 587–619.

- Васильева И. Н., Салугина Н. П., 2020. Электронный каталог эталонов по керамической трасологии. URL: http://archsamara.ru/katalog

- Диков Н. Н., 1974. Чинийский могильник (к истории морских зверобоев Берингова пролива). М.: Наука. 167 с.

- Диков Н. Н., 1977. Археологические памятники Камчатки, Чукотки, Верхней Колымы: (Азия на стыке с Америкой в древности). М.: Наука. 391 с.

- Диков Н. Н., 1979. Древние культуры Северо-Восточной Азии: (Азия на стыке с Америкой в древности). М.: Наука. 352 с.

- Жущиховская И. С., 2004. Очерки истории древнего гончарства Дальнего Востока. Владивосток: ДВО РАН. 312 с.

- Лебединцев А. И., 2006. Проблема происхождения древних приморских культур Чукотки // Вестник СВНЦ ДВО РАН. № 3. С. 71–81.

- Лопатин Н. В., 2012. О древнеэскимосском гончарстве (по материалам поселения Пайпельгак) // Вехи на мысах. К 80-летию С.А. Арутюнова. М.: Изд-во Гос. музея Востока. С. 60–69.

- Окладников А. П., Береговая Н. А., 1971. Древние поселения Баранова мыса. Новосибирск: Наука. 213 с.

- Орехов А. А., 2019. Древнеберингоморская культура // История Сибири. Т. 2: Железный век и Средневековье. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. С. 166–169.

- Орехов А. А., 2020. Керамика древнеберингоморского жилища древнеэскимосского поселения Кивак (Чукотский полуостров) // Труды ИИАЭ ДВО РАН. Т. 26, № 1. С. 83–97. DOI: https://doi.org/2658-5960-2020-10005

- Понкратова И. Ю., 2001. Гончарство Северо-Востока Азии и сопредельных территорий: общее и особенное // Диковские чтения: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию со дня рождения чл.-корр. РАН Н.Н. Дикова. Магадан: Изд-во СВКНИИ ДВО РАН. С. 133–146.

- Руденко С. И., 1947. Древняя культура Берингова моря и эскимосская проблема. М. ; Л.: Изд-во Главсевморпути. 117 с.

- Селин Д. В., Лебединцев А. И., Гребенюк П. С., Федорченко А. Ю., 2024. Гончарные традиции носителей древнеберингоморской культуры на Чукотском полуострове (по материалам Чинийского могильника) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 4. (В печати).

- Цетлин Ю. Б., 2012. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: Изд-во ИА РАН. 379 с.

- Цетлин Ю. Б., 2017. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. М.: Изд-во ИА РАН. 346 с.

- Яншина О. В., 2022. Керамика эквенского могильника (по материалам раскопок 1961–1967 гг.) // Кунсткамера. № 3 (17). С. 221–240. DOI: https://doi.org/10.31250/2618-8619-2022-3(17)-221-240

- Gelbert-Miermon A., 2006. Pottery from the Bluff at the Ekven Settlement // Archaeology in Northeast Asia on the Pathway to Bering Strait. Eugene: University of Oregon. P. 162–191.