Керамика эпохи раннего металла на памятнике Подолье-1 (Южное Приладожье)

Автор: Холкина Маргарита Алексеевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты комплексного анализа коллекции керамики эпохи раннего металла, происходящей из раскопок археологического памятника Подолье-1 в Южном Приладожье (95 сосудов). С помощью традиционных и современных методов исследования изучены основные рецепты состава формовочных масс, некоторые навыки в формообразовании и орнаментальные традиции древних гончаров региона. В рассматриваемом керамическом комплексе выделено три основные группы сосудов со сходными признаками. Охарактеризована численно преобладающая группа керамики, составляющая основу комплекса. Глиняная посуда памятника Подолье-1 со-поставлена с описанными в литературе керамическими традициями, распространенными в эпоху раннего металла на территории соседней Финляндии и Карельского перешейка, Прибалтики, Карелии и Верхнего Поволжья. В ходе сопоставления полученных данных сделаны предварительные выводы как о значительном своеобразии керамики стоянки Подолье-1, так и о некотором сходстве ее с рядом синхронных групп и типов керамики лесной зоны Восточной Европы, в особенности с пористой и асбестовой керамикой Карелии и волосовской керамикой Поволжья.

Восточная балтика, южное приладожье, эпоха раннего металла, керамические традиции, пористая и асбестовая керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/147219548

IDR: 147219548 | УДК: 903.023

Текст научной статьи Керамика эпохи раннего металла на памятнике Подолье-1 (Южное Приладожье)

В конце IV – III тыс. до н. э. на территории Восточной Балтики получила распространение керамика с примесью асбеста и со следами выгоревшей органической примеси. К настоящему времени для ряда регионов разработаны типологические схемы такой посуды (см. [Carpelan, 1978; Kriiska, 1995. P. 86–102; Жульников, 1999. С. 40–55] и др.). Разнообразие вариантов ее орнаментации и особенностей технологии изготовления необходимо, вероятно, рассматривать как следствие происходивших в это время сложных культурно-исторических процессов и активных контактов между отдельными группами населения. Территория Восточной Балтики находится на стыке различ- ных регионов лесной полосы Восточной Европы (Финляндии, Эстонии, северо-западных областей России), поэтому изучение этих материалов позволяет сопоставить существующие типологические разработки и получить новые данные для реконструкции культурно-исторических процессов конца IV – III тыс. до н. э.

Целью проводимого исследования является характеристика керамического комплекса памятника Подолье-1 в Южном При-ладожье, а задачами работы – выделение групп сосудов со сходными признаками, составляющих основу комплекса, и поиск ближайших аналогий на сопредельных территориях. Необходимость сопоставления имеющихся материалов с группами керамики лесной зоны Восточной Европы, описанными зачастую по разной методике, определила преимущественное внимание к таким признакам, как состав формовочной массы, особенности формы, элементы и мотивы орнамента. Таким образом, анализ сходства и различия керамики разных памятников и разных регионов проводился на основании отдельных отличительных признаков, поэтому полученные в результате выводы могут рассматриваться лишь как предварительные.

Базой источников исследования послужила коллекция керамики стоянки каменного века – эпохи раннего металла Подолье-1. Памятник был открыт в 2009 г. в 4 км к югу от южного берега Ладожского озера (рис. 1) в Кировском районе Ленинградской области. За четыре года раскопок на площади 177 кв. м были выявлены культурные отложения мощностью до 1–1,7 м, сложенные из торфа и дерева и содержащие множество крупных развалов сосудов. На основании совокупности данных о технологии, форме и орнаментации на памятнике было выделено всего 104 условных сосуда (крупные фрагменты в количестве 1 961). Общий массив керамики распадается на два комплекса: ямочно-гребенчатая керамика с примесью дресвы, относящаяся к развитому неолиту, и группа пористой и асбестовой керамики эпохи раннего металла. При значительной мощности культурных отложений выраженной стратиграфической или планиграфиче-ской закономерности в распределении сосудов двух комплексов выявить не удалось, поэтому разделение проводилось с опорой исключительно на данные типологии. В данном исследовании рассматривается только второй, более многочисленный комплекс, состоящий из 95 условных сосудов (всего 1 917 крупных фрагментов).

В настоящее время на объекте Подолье-1 получено 13 радиоуглеродных датировок, определяющих время существования памятника в пределах 4621–2586 л. до н. э. [Гусенцова и др., 2014. С. 128]. Имеются также три даты, сделанные по нагару на фрагментах пористой и асбестовой керамики: 3139–2832 л. до н. э. (SPb_1080: 4312 ± 100 л. н.); 2917–2458 л. до н. э. (SPb_977: 4116 ± 100 л. н.); 2635–1960 л. до н. э. (SPb_1081: 3860 ± 120 л. н.). Представляется, что основная часть керамиче- ского комплекса Подолье-1 относится к концу IV – первой половине III тыс. до н. э. На этот временной промежуток указывает большинство полученных датировок, что согласуется с принятыми хронологическими рамками бытования пористой и асбестовой керамики в регионе Восточной Балтики.

За основу изучения взята методика комплексного исследования древней керамики, разрабатываемая на базе Самарской экспериментальной керамической экспедиции (освоена автором в 2014 г. с учетом специфики источников и указанных задач исследования). Анализ состава формовочной массы фрагментов проводился с использованием бинокулярного микроскопа МБС-2 и цифрового микроскопа Leica DVM5000 в ресурсном центре СПбГУ «Геомодель» с увеличением до 35 раз. Особенности орнаментации описаны по схеме, предложенной Ю. Б. Цетлиным [2012].

По итогам проведенного анализа в составе формовочной массы керамики памятника Подолье-1 были выявлены следы таких примесей, как раковина (84 из 95 сосудов), перо (61 сосуд), асбест (16) и шамот (4).

Выделено девять различных рецептов состава формовочной массы. Среди них три несмешанных двухкомпонентных и шесть смешанных – трех- и четырехкомпонентных:

глина + раковина (22 сосуда);

глина + асбест (9);

глина + перо (1);

глина + раковина + перо (51);

глина + раковина + асбест (2);

глина + раковина + шамот (1);

глина + перо + асбест (1);

глина + раковина + перо + асбест (4);

глина + раковина + перо + шамот (3).

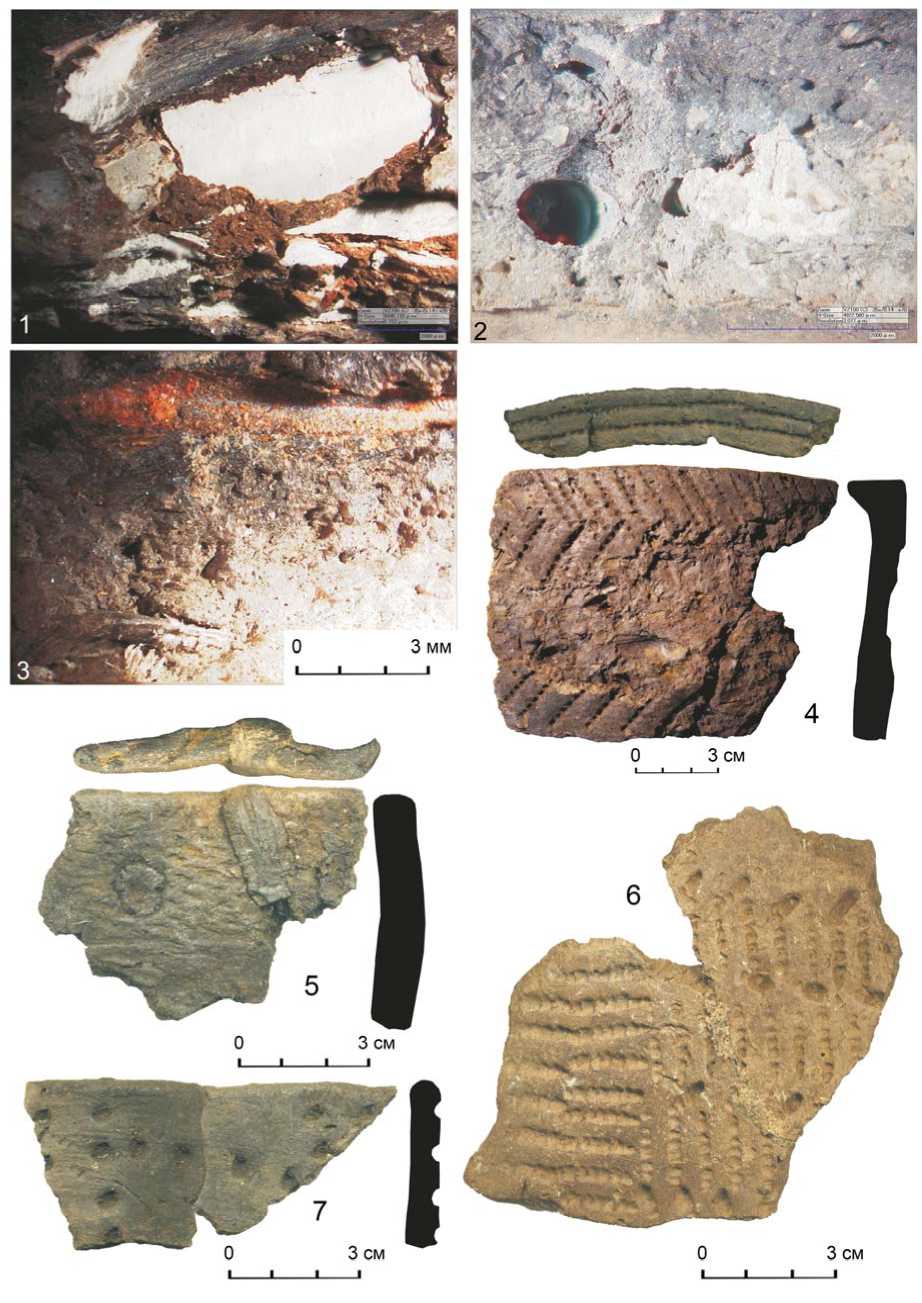

Проведенный анализ показал, что основу керамического комплекса памятника составляет посуда с добавлением раковины (рис. 2, 1 ). При этом две трети сосудов с раковинной примесью также имеют в своем составе птичье перо (рис. 2, 2 ). Шамот в качестве добавки встречается в единичных случаях – только в дополнение к раковине и (или) перу (см. рис. 2, 2 ). Примесь асбеста, напротив, чаще встречается в чистом виде, однако здесь, в отличие от керамики памятников Карельского перешейка, зафиксированы случаи добавления в асбестовую керамику также органической примеси – раковины и (или) пера (рис. 2, 3 ).

Рис. 1. Расположение археологического памятника Подолье-1

На памятнике Подолье-1 не зафиксировано целых или полностью реконструированных форм, и полный профиль не установлен ни в одном случае. Для двух крупных развалов сосудов удалось восстановить более половины окружности венчика и определить его диаметр – 58 и 42 см. Фрагменты стенок сосудов имеют толщину от 6 до 15 мм, преобладает средняя толщина – 8–10 мм (61 сосуд).

Во всех семи случаях, когда фрагменты верхнего края сосуда сохранились на высоту более чем 10 см, они имеют слегка прикрытую устьевую часть. Достигается это либо за счет небольшого утолщения на внутренней стороне стенок («Г-образный» венчик или венчик «с наплывом» изнутри) (рис. 2, 4 ), либо за счет небольшого изгиба верхней части стенки внутрь (рис. 2, 5 ). Сам срез венчика чаще всего прямой или слегка скругленный, иногда бывает срезан внутрь (11 из 60 сосудов). Донца имеют плавные округлые очертания (сохранились у двух сосудов).

В довершение описания формы глиняной посуды следует упомянуть также о нередко встречающихся сквозных отверстиях – следах починки. На фрагментах 13 сосудов встречено 18 конических просверленных снаружи отверстий, т. е. ремонту подвергался по крайней мере каждый шестой из рассмотренных сосудов. У двух из них сохранилось заполнение отверстий, которое может указывать на способ починки. В первом случае в отверстии обнаружены остатки берестяной ленты, которой, вероятно, стягивались два фрагмента. Во втором случае отверстия, как и сам разлом, заполнены плотной, вероятно, глинистой массой, на поверхности которой сохранился отпечаток такой же берестяной ленты (рис. 2, 5). Эта масса предположительно была подвергнута обжигу – по структуре она практически неотличима от самого черепка.

Сосуды, вероятно, украшались полностью – от устья до основания (орнамент проанализирован на 85 сосудах). Нередко встречается орнаментация среза венчика. Из 63 сосудов, у которых сохранились фрагменты венчиков, срез орнаментирован у 41, из них 38 украшены наклонными оттисками гребенчатого штампа (рис. 2, 4 ),

Рис. 2 (фото). Керамика с асбестом и органикой на памятнике Подолье-1: 1 – раковина в составе формовочной массы; 2 – перо и шамот в составе формовочной массы; 3 – перо и асбест в составе формовочной массы; 4 , 5 – фрагменты керамики с раковиной и пером; 6 – фрагмент керамики с асбестом и раковиной; 7 – фрагмент керамики с шамотом ( 1 – 3 – выполнено при помощи микроскопа Leica DVM 5000 с увеличением ×35 в ресурсном центре СПбГУ «Геомодель»)

иногда встречаются округлые или овальные ямочные вдавления и «отпечатки полой травы».

Элементы орнамента можно разделить на три основные группы. Две из них – отпечатки различных штампов и ямочные вдавле-ния, представлены широко. К третьей группе относятся так называемые «отпечатки полой травы», встреченные лишь на двух сосудах. Отпечатки различных штампов покрывают 71 сосуд. При этом лишь в двух случаях отмечен гладкий штамп, в остальных – гребенчатый. Ямочные вдавления отмечены на 18 сосудах. Они имеют две основные формы – округлую («ямочки») и овальную (7 и 11 сосудов соответственно).

Практически всегда на керамике памятника Подолье-1 мотив орнамента составлен из отдельных элементов (78 из 85 сосудов). Однако на семи сосудах зафиксированы узоры, среди них: неоконтуренный ромб (2 сосуда), штрихованный треугольник (2), «розетка» из трех (1) и четырех (1) ямочных вдавлений и группа параллельных наклонных линий (1).

Мотив орнаментации удалось уверенно установить для 68 сосудов. Наиболее распространен горизонтальный ряд: он присутствует в качестве основного и (или) дополнительного мотива во всех рассмотренных случаях. Иногда, наряду с горизонтальным рядом, использовались также диагональный (5) и вертикальный (6), горизонтальный зигзаг (4), сплошная горизонтальная линия (1). В этих случаях оба мотива являются основными и образуют чередующиеся орнаментальные зоны либо сетку пересекающихся перпендикулярных линий.

Наряду с простым чередованием рядов наклонных отпечатков штампа (32 сосуда) нередко используется чередование рядов отпечатков, наклонных попеременно в разную сторону, что образует елочку (15 сосудов).

Следует также упомянуть о единственном сосуде, поверхность которого покрыта с внешней стороны отпечатками, напоминающими «текстильные» (рис. 2, 5 ).

Сопоставление результатов анализа состава формовочной массы, формы и орнаментации керамики позволило выявить определенные закономерности. Установлено, что каждая из групп керамики с различным составом формовочной массы (керамика с органическими добавками, с волокнами ас- беста и с шамотом) обладает определенной спецификой в форме и орнаментации.

На памятнике преобладает керамика с органическими добавками. Среди многообразия рецептов состава формовочной массы эти сосуды наиболее близки между собой по ряду наиболее устойчивых в гончарной традиции навыков – технологии (сравнительно толстые, около 1 см, стенки; венчик с утолщением), набору элементов орнамента (абсолютное преобладание гребенчатого штампа, изредка дополненного ямочными вдавлениями) [Цетлин, 2012. С. 130–132, 203].

Следует отметить, что при сравнении групп сосудов с составом формовочной массы «глина + раковина» и «глина + раковина + перо» фиксируются определенные различия, заключающиеся, однако, лишь в орнаментальных мотивах и образах. Так, орнаментация в виде елочки из отпечатков гребенчатого штампа (см. рис. 2, 4 ) встречается на 14 из 51 сосуда с составом «глина + раковина + перо» и только на одном из 22 сосудов «глина + раковина». Напротив, срезанный внутрь венчик характерен для девяти из 19 сосудов с составом формовочной массы «глина + раковина» и лишь для двух из 37 сосудов с составом «глина + раковина + перо».

Примесь раковины встречается в чистом виде в 22 случаях, а примесь пера – только в одном. Это можно объяснить тем, что традиция изготовления керамики с составом формовочной массы «глина + раковина + перо» попала сюда уже в сложившемся смешанном виде.

Асбестовая керамика отличается более тонкими (7–9 мм) стенками и поверхностной орнаментацией, что объясняется спецификой самой примеси [Жульников, 1999. С. 43]. На одном сосуде с примесью асбеста и раковины зафиксирован орнамент из вертикальных и горизонтальных рядов отпечатков гребенчатого штампа, ограниченных с двух сторон короткими наклонными отпечатками (рис. 2, 6 ), который также встречается на шести сосудах с примесью раковины и пера. То, что такой достаточно сложный и редкий орнаментальный образ зафиксирован на сосудах с разным составом формовочной массы, вероятно, свидетельствует об их принадлежности к одному культурнохронологическому комплексу.

Асбест – единственная неорганическая примесь, встречающаяся в рассматриваемой керамике в чистом виде, что говорит о бытовании на определенном этапе самостоятельной традиции изготовления глиняной посуды с асбестом. Однако наличие смешанных рецептов и значительное сходство орнаментации указывают на то, что добавление в формовочную массу асбеста стало компонентом местной керамической традиции.

В рассматриваемом керамическом комплексе выделяется четыре сосуда, имеющих в составе формовочной массы шамот (рис. 2, 7 ). Их отличают особенности в технологии изготовления (тонкие, до 7–8 мм, стенки; заглаженная, почти глянцевая поверхность), форме (скругленный неорнамен-тированный венчик) и элементах орнамента (отпечатки короткого двух- и трехзубого штампа либо мелкие ямочные вдавления).

Шамот в составе формовочной массы не встречается ни в чистом виде, ни вместе с асбестом. Представляется, что его примесь, в отличие от асбеста, не являлся компонентом местной керамической традиции, а сами сосуды могли быть принесены на памятник в готовом виде.

В целом, в керамическом комплексе памятника Подолье-1 выделяется численно преобладающая группа сосудов со сходными признаками (примесь пера и раковины, утолщенный или загнутый внутрь венчик, орнаментация гребенчатым штампом), которая и сопоставлялась, в первую очередь, с материалами других памятников. Поиск аналогий с остальной керамикой, как и определение ее роли в керамическом комплексе, остается вопросом дальнейших исследований.

Комплекс пористой и асбестовой керамики Подолья-1 по всем основным признакам (состав формовочной массы, элементы и мотивы орнамента) обнаруживает ближайшее сходство с одной из групп керамики памятника Охта-1. Керамика обоих памятников отличается обилием смешанных рецептов состава формовочных масс и разнообразием орнаментальных образов, что свидетельствует о наличии на памятниках смешанных керамических традиций [Кулькова, Гусенцова, 2012]. Происхождение этих традиций можно отчасти проследить по аналогиям с материалами соседних территорий – Карельского перешейка и юго-вос- точной Финляндии, юго-запада Ленинградской области и Восточной Прибалтики, Карелии, верхнего Поволжья.

В регионе восточной части Финского залива в IV–III тыс. до н. э. наиболее распространена поздняя гребенчато-ямочная керамика со следами органической примеси и преимущественно ямочной орнаментацией [Carpelan, 1978. P. 12–18; Kriiska, 1995; Rosentau et al., 2013. P. 921; Янитс, 1959. С. 132; Äyräpää, 1930. S. 183]. В керамике Подолья-1 полностью отсутствуют глубокие конические ямки. При этом орнаментация округлыми и овальными ямочными вдавле-ниями не становится альтернативой ямкам – она чаще играет роль единственного, основного, элемента орнамента, а не разделителя или ограничителя для рядов отпечатков гребенчатого штампа, что говорит об ином построении орнаментального образа. И хотя размеры и форма сосудов Подолья-1 схожи с поздней гребенчато-ямочной керамикой, представляется невозможным отнести их к этому типу.

В Восточной Прибалтике, помимо поздней гребенчато-ямочной, были выделены группы пористой керамики, отличающиеся определенным своеобразием. Такова, например, глиняная посуда торфяниковой стоянки Сарнате [Ванкина, 1970. С. 114], пористая керамика Лубанской равнины [Лозе, 1979. С. 82], в том числе типа Пиестиня [Загорскис, 1967. С. 11]. Эти сосуды, как правило, также имеют примесь толченой раковины, а их орнаментация сходна с керамикой Подолья-1: здесь преобладают отпечатки гребенчатого штампа и мелкие ямочные вдавления. Но есть и принципиальные отличия: так, более половины сосудов стоянки Сарнате, как и пористая керамика стоянки Абора I, имеют отогнутый наружу венчик [Ванкина, 1970. С. 254; Лозе, 1979. С. 177–181]. Керамика типа Пиестиня характеризуется широким (до 35 %) распространением орнаментации прочерченными линиями и (или) гладким штампом [Загор-скис, 1967. С. 17]. Описанные различия могут объясняться тем, что керамический комплекс Подолья-1 формировался на основе иных, хотя, вероятно, и сходных, керамических традиций.

При сравнении керамики памятника Подолье-1 с пористой и асбестовой керамикой Карелии наибольшее сходство выявлено с типом Оровнаволок XVI, особенно, с его поздним этапом [Жульников, 1999. С. 50]. Здесь также преобладают оттиски гребенчатого штампа, практически отсутствуют ямки, а основные образы – чередование рядов и горизонтальная елочка (рис. 2, 4, 6). Однако керамике типа Оровнаволок XVI на памятнике Подолье-1 соответствуют лишь около половины сосудов: отличие оставшихся заключается в сохранении значительной доли геометрических мотивов (штрихованные фигуры, перекрещивающиеся полосы, зигзаги) (рис. 2, 6), а также ямочных вдав-лений.

Определенное подобие наблюдается и при сравнении керамики Подолья-1 с воло-совской керамикой Волго-Окского междуречья, учитывая, что северная граница ареала ее распространения близка к территории Южного Приладожья [Крайнов, 1987. С. 12]. В первую очередь, следует отметить схожесть в составе формовочной массы: сочетании птичьего пуха и перьев с раковиной [Бобринский, 1978. С. 102; Цетлин, 1988. С. 49]. Для сосудов с таким составом формовочной массы на памятнике Подолье-1 характерна орнаментация вертикальным зигзагом (рис. 2, 4 ) из отпечатков гребенчатого штампа, также распространенная на волосовской керамике. Орнаментация воло-совских сосудов имеет много общих черт с комплексом стоянки Подолье-1. Их сближают преобладание отпечатков гребенки и ямочных вдавлений разной формы; «менее структурированные», нежели у гребенчатоямочной керамики, образы. Вместе с тем такие характерные черты, как оттиски рам-чатого штампа, мотив сетки из прочерченных линий и мотив «отступающей» лопаточки, на керамике Подолья-1 отсутствуют [Цетлин, 2008. С. 136–137]. Представляется, что сходство керамического комплекса Подолья-1 с керамикой типа Оровнаволок XVI и волосовской выражено гораздо сильнее, нежели с поздней гребенчато-ямочной керамикой.

Таким образом, в результате проведенного исследования в комплексе керамики эпохи раннего металла на памятнике Подолье-1 в Южном Приладожье охарактеризовано три группы керамики с разным составом формовочной массы (с добавлением органических примесей, с асбестом, с шамотом), сопровождаемым различиями в форме и орнаментации. При этом четко выделилась группа сосудов с органикой (раковиной и пером), а также с асбестом, которая характеризуется целым рядом сходных признаков и составляет основу керамического комплекса. При сопоставлении описанного комплекса с известными в литературе группами и типами керамики, распространенными в лесной зоне Восточной Европы в конце IV – III тыс. до н. э., оказалось возможным заключить, что он имеет значительное сходство с целым рядом из них. В первую очередь следует отметить, что керамика Подолья-1, вероятно, не может быть отнесена к поздней гребенчато-ямочной керамике восточной Балтики. Некоторое сходство в технологии и орнаментации наблюдается с пористой не гребенчато-ямочной керамикой Прибалтики. Но более всего общих черт керамический комплекс Подолья-1 имеет с керамикой типа Оровнаволок XVI и волосовской керамикой Верхнего Поволжья.

Дальнейшее более детальное изучение этого и других подобных керамических комплексов позволит лучше разобраться в культурно-исторических процессах, происходивших в рассматриваемый период в лесной зоне Восточной Европы.

Список литературы Керамика эпохи раннего металла на памятнике Подолье-1 (Южное Приладожье)

- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

- Ванкина Л. В. Торфяниковая стоянка Сарнате. Рига: Зинатне, 1970. 267 с.

- Гусенцова Т. М., Сапелко Т. В., Лудикова А. В., Кулькова М. А., Рябчук Д. В., Сергеев А. Ю., Холкина М. А. Археология и палеогеография стоянки Подолье-1 в Южном Приладожье//Археология озерных поселений IV-II тыс. до н. э.: хронология культур и природно-климатические ритмы. СПб.: Периферия, 2014. С. 127-134.

- Жульников А. М. Энеолит Карелии (памятники с пористой и асбестовой керамикой). Петрозаводск, 1999. 416 с.

- Загорскис Ф. А. Ранний и развитый неолит в восточной части Латвии: Автореф. дисс. … канд. ист. наук. Рига, 1967. 27 с.

- Крайнов Д. А. Волосовская культура//Эпоха бронзы лесной полосы СССР. Археология СССР. М.: Наука, 1987. С. 10-27.

- Кулькова М. А., Гусенцова Т. М. Особенности технологии и источники сырья для изготовления глиняной посуды эпохи неолита -раннего металла на поселении Охта-1 в Санкт-Петербурге//Мезолит и неолит Восточной Европы: хронология и культурное взаимодействие. СПб., 2012. С. 200-206.

- Лозе И. А. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. Рига: Зинатне, 1979. 204 с.

- Цетлин Ю. Б. К проблеме сосуществования неолитических культур Верхнего Поволжья//Проблемы изучения археологической керамики. Куйбышев, 1988. С. 45-62.

- Цетлин Ю. Б. Неолит центра Русской равнины: орнаментация керамики и методика периодизации культур. Тула: Гриф и К., 2008. 352 с.

- Цетлин Ю. Б. Древняя керамика: теория и методы историко-культурного подхода. М., 2012. 379 с.

- Янитс Л. Ю. Поселения эпохи неолита и раннего металла в приустье р. Эмайыги (ЭстонскаяССР). Таллин, 1959. 384 с.

- Äyräpää A. Die Relative Chronologie der steinzeitlichen Keramik in Finland//Acta Archaeologica I. Helsinki, 1930. S. 165-190.

- Carpelan C. Om asbestkeramikens historia i Fennoskandien//Finskt Museum. Helsinki, 1978. P. 5-25. (на швед. яз.)

- Kriiska A. Narva jõe alamjooksu ala neoliitiline keraamika//Eesti arheoloogia historio-graafilisi, teoreetilisi ja kultuuriajaloolisi as-pekte. Muinasaja teadus. 3. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1995. P. 54-115. (на эст. яз.)

- Rosentau A., Muru M., Kriiska A., Subetto D. A., Vassiljev J., Hang T., Gerasimov D., Nordqvist K., Ludikova A., Lõugas L., Raig H., Kihno K., Aunap R., Letyka N. Stone Age settlement and Holocene shore displacement in the Narva-Luga Klint Bay area, eastern Gulf of Finland. An international journal of Quaternary research. Boreas, 2013. Р. 912-931.