Керамика переходного этапа от развитой бронзы к поздней (по материалам поселения Калиновка II)

Автор: Федорук А.С., Иванов Г.Е., Федорук О.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В работе анализируются сосуды поселения Калиновка II, в орнаментации которых сочетаются андроновские и позднебронзовые черты. По итогам изучения форм, техники орнаментации, композиционных схем, исходного сырья и формовочных масс выделяется три подгруппы сосудов. Посуда подгруппы 1 по форме и декору более близка андроновской керамике памятника, однако ее орнамент более прост. Сходство с саргаринско-алексеевской группой проявляется по ряду приемов орнаментации и частоте использования отдельных мотивов. Исходное сырье и соотношение сосудов, изготовленных по смешанным рецептам, указывают на близость саргаринско-алексеевской посуде поселения, хотя подобное исходное сырье встречается в андроновских коллекциях других памятников региона. Форма и орнамент керамики подгруппы 2 близки и андроновской, и саргаринско-алексеевской посуде памятника. Сходство с первой проявляется в преобладании банок, распределении декора по поверхности сосудов, используемых приемах и мотивах орнаментации. С второй сближает наличие узоров, выполненных пальцами. Исходное сырье ближе к андроновской серии памятника. Состав формовочных масс отличается от андроновской и саргаринско-алексеевской серий наличием рецептов с использованием только шамота. Посуда подгруппы 3 по форме и орнаменту сходна и с андроновской, и с саргаринско-алексеевской группами. С первой ее сближают формы сосудов, приемы и мотивы орнаментации, но ряд особенностей декора более близок саргаринско-алексеевской керамике поселения. Исходное сырье и рецепты формовочных масс близки образцам подгруппы 1 и саргаринско-алексеевской группе. Однако имеются отличия в выборе исходного сырья и рецептах формовочных масс. По итогам исследования определены общие для подгрупп черты и их особенности. Отмечается единовременность подгрупп сосудов, их переходный характер между андроновскими и позднебронзовыми сериями памятника. Полученные результаты свидетельствуют о сложности этнокультурных процессов, происходивших на рубеже развитого и позднего этапов бронзового века в регионе.

Переходное время от развитого к позднему этапу бронзового века, степной и лесостепной алтай, древние поселения, керамика, орнаментация, формы, технология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146731

IDR: 145146731 | УДК: 903.02 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0944-0952

Текст научной статьи Керамика переходного этапа от развитой бронзы к поздней (по материалам поселения Калиновка II)

Выделение комплексов, отражающих переход от андроновских традиций к традициям культур эпохи поздней бронзы – одна из актуальных задач, стоящих перед исследователями бронзового века юга Западной Сибири. Ее решение необходимо для понимания историко-культурной ситуации в регионе на рубеже эпох. Основным источником, позволяющим получить необходимую информацию, является керамика как наиболее чувствительный индикатор культурных изменений. Ранее исследователями отмечалось наличие в степном и лесостепном Алтае керамики, в орнаментации которой сочетались андроновские и позднебронзовые черты, но детального ее изучения не производилось [Гельмель, Ситников, 2000; Иванов, 2016, с. 22; Кирюшин, Иванов, Удодов, 1990, с. 109–111; Ситников, 2015, с. 246; Удодов, 1994]. Данная статья, продолжая публикацию результатов исследования керамики поселения Калиновка II [Федорук, Иванов, Степанова, 2022; 2023; Федорук, Иванов, Федорук, 2022], отражает предварительные итоги изучения посуды переходного этапа от развитой бронзы к поздней. На памятнике она была компактно сосредоточена в северной, возвышенной части мыса и связана с частично вскрытыми, видимо сгоревшими, жилищами.

Методика исследования

Анализ керамики производился по программе, включающей исследование форм, способов орнаментации, орнаментальных схем сосудов и технологии их изготовления (на этапе подготовки исходного сырья и формовочных масс). При изучении форм и орнаментации использовалась методика В.Ф. Генинга [Генинг, 1973, с. 115–116], технико-технологический анализ проводился по методике А.А. Бобринского [Бобринский, 1978; 1999] с помощью микроскопов МБС-10 и Stemi-2000-С.

Результаты

Анализируемая в настоящей работе серия насчитывает 115 единиц (доля в общем комплексе памятника 1,82 %). Обобщенное описание данной посуды представлено нами ранее [Федорук, Иванов, Федорук, в печати], но в ходе дальнейших работ была выявлена неоднородность сосудов серии, что позволило выделить три подгруппы.

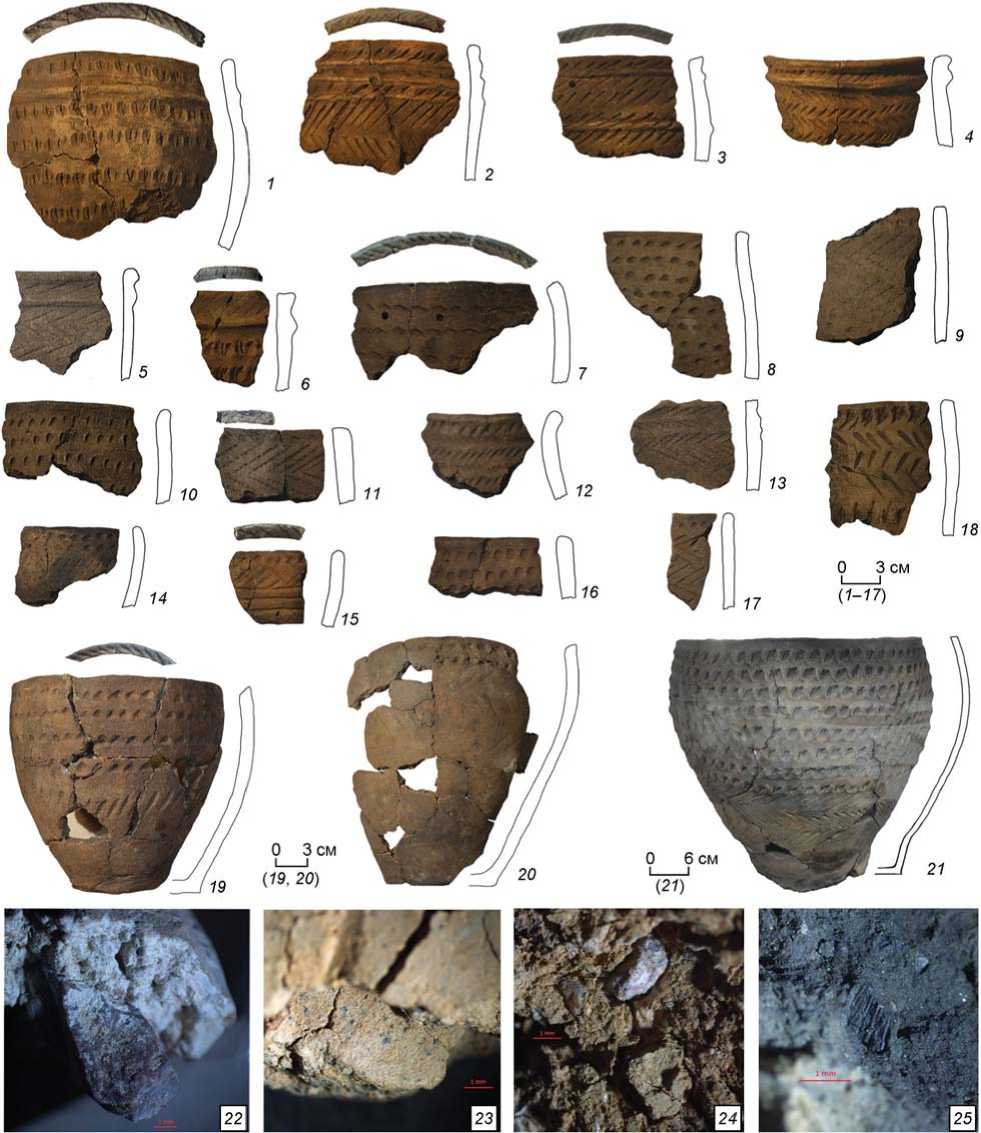

Подгруппа 1 (см. рисунок , 7–17, 19 ). Представлена 79 фрагментами не менее чем от 37 сосудов (1,25 % коллекции памятника). В 34 случаях определима форма сосудов: основная часть фрагментов – закрытые банки (94,1 %), два черепка – горшечно-баночные сосуды (5,9 %). По зонам сосудов декор распределен следующим образом: венчик – 29,2 % (в т.ч. их срез 8,9 %), шейка – 2,5 %, плечико – 45,6 %, тулово – 22,8 %. Отмечается использование четырех приемов орнаментации: штампование (50,8 %, в т.ч. гребенчатый штамп – 34,4 %, гладкий – 16,4 %), вдавле-ния (42,6 %), прочерчивание (3,3 %), насечка (3,3 %). Наиболее часто в декоре используются горизонтальные ряды оттисков уголка лопаточки (45,0 %), елочка из гребенчатого (12,2 %) или гладкого (0,8 %) штампов, ряды наклонных оттисков гладкого (11,5 %) или гребенчатого (9,9 %) штампов, вертикальная елочка, выполненная гребенчатым штампом (4,6 %). Все орнаментированные срезы венчиков имеют ряд наклонных оттисков гребенчатого штампа. На крупных фрагментах верхних частей сосудов преобладают узоры, состоящие из двух (54,1 %), реже одного мотива, повторенного три и более раз (32,4 %). По два раза встречены композиции из трех или четырех и более мотивов (по 5,4 %). На одном фрагменте один мотив повторен дважды (2,7 %).

Технико-технологический анализ образцов подгруппы (26 единиц от различных сосудов) позволил установить, что большинство из них изготовлено из среднеожелезненного сырья (92,3 %). При этом в одном случае к среднеожелезненной глине была добав-

Керамика переходного этапа от развитой бронзы к поздней поселения Калиновка II.

1–21 – фото керамики, 22–25 – микросъемка образцов с помощью микроскопа Stemi-2000-С: 22 – слабоокатанный обломок минерала в исходном сырье, 23 – отпечаток чешуи, 24 – шамот и естественные включения слабоокатанных минералов, 25 – отпечаток растительности.

лена слабоожелезненная. В двух случаях сырье было ближе к сильноожелезненному. Из низкозапесоченно-го сырья изготовлено 65,5 % образцов, из среднеза-песоченного 19,2 %, из сильнозапесоченного 15,3 %. В 10 (38,5 %) экземплярах в качестве естественных примесей встречен остроугольный или слабоокатан-ный песок размерами от 0,5 до 4 мм, а также слабо- окатанные обломки минералов размерами до 9 мм в различной концентрации (в одном случае, судя по концентрации, подобные частицы попали в глину скорее всего из шамота) (см. рисунок, 8–11, 17, 19, 22, 24). Подобное сырье встречается обычно в предгорных и горных местностях и для равнинной территории, на которой расположен памятник, не характерно [Степа- нова, 2017]. Кроме того, в исходном сырье встречены рыхлые включения аморфной формы светло-серого или желтых оттенков, бурый железняк оолитовой формы, размерами до 1 мм. В двух экземплярах зафиксированы единичные отпечатки\фрагменты чешуи рыб, что может указывать на то, что данное сырье добывали в непосредственной близости к водоему.

Сосуды подгруппы были изготовлены по пяти различным рецептам: глина + шамот + органический раствор (50 %), глина + шамот + органика (26,9 %), глина + шамот + дресва + органический раствор (15,4 %), глина + дресва + органический раствор (3,8 %), смесь двух глин + шамот + органика (3,8 %). Шамот использовался некалиброванным, средний размер частиц -0,5-4 мм (см. рисунок , 24 ). В двух образцах зафиксирован мелкий шамот (до 1 мм). Концентрация шамота в большинстве исследованных образцов составляет 1 : 3 - 1 : 4, в четырех экземплярах концентрация шамота составила 1 : 5, в одном случае - 1 : 2, еще в двух -1 : 7. Сосуды, использованные для изготовления шамота, были изготовлены из среднеожелезненного сырья. В одном экземпляре встречались фрагменты шамота черного цвета (ошлакованного?). В двух случаях в шамоте зафиксирован шамот. В четырех экземплярах в шамоте присутствовал остроугольный песок. Дресва использовалась кварцевая, размерами от 0,5 до 3 мм. Концентрация в трех экземплярах - 1 : 3, в одном 1 : 2, еще в одном 1 : 4. Органика представлена в большинстве случаев растворами, характеризующимися наличием в изломе рыжеватого налета, пустот аморфной формы, покрытых углистыми или прозрачными пленками с жирным блеском, а также небольшим количеством отпечатков измельченной растительности (см. рисунок , 25 ). В восьми экземплярах определить характер органики не удалось из-за малого ее содержания (рецепт глина + шамот + органика).

Сравнивая керамику подгруппы с ранее изученной и хронологически близкой андроновской [Федорук, Иванов, Федорук, 2022] и саргаринско-алексеевской [Федорук, Иванов, Степанова, 2023] посудой поселения, по форме и орнаментации отмечается наибольшее сходство с андроновским комплексом (табл. 1). Оно проявляется в значительном преобладании банок, их пропорциях, используемых приемах (высокая доля штампования, наличие вдавлений, отсутствие пальцевых узоров и валиков) и мотивах орнаментации (часто встречается горизонтальная елочка, имеются каннелюры, вертикальная елочка, отсутствуют пальцевые узоры и валики). При этом фрагменты подгруппы имеют более про стую, нежели на андроновской серии, орнаментацию (преобладание схем из двух мотивов, отсутствие сложных мотивов и композиций), что приближает их к традициям постандроновского времени, в частности, саргинско-алексеевской. На сходство с последней указывают наличие насечек, редкое использование прочерчиваний, мотива треугольников и, наоборот, относительно частое - горизонтальных рядов из оттисков штампа, насечек, резных линий. При этом ряд черт не находит аналогий в андронов-ской и саргаринско-алексеевской сериях памятника: орнаментация срезов венчиков, отсутствие узоров из одного и преобладание из двух мотивов. Обращает на себя внимание, что доля использования штампа, насечек, каннелюр имеет среднее значение между андро-новскими и саргаринско-алексеевскими комплексами, что косвенно может указывать на ее промежуточное положение.

Что касается технологии, керамика подгруппы по особенностям исходного сырья (присутствие в нем остроугольного песка и минералов) имеет большее сходство с саргаринско-алексеевской посудой поселения. Однако следует заметить, что со суды из подобного исходного сырья встречаются в андронов-ских коллекциях других (прежде всего, предгорных) памятников региона. По процентному соотношению сосудов, изготовленных по смешанным рецептам (с использованием и дресвы и шамота) (15,4 %) данная посуда также ближе к саргаринско-алексеевской серии поселения, чем к андроновской (табл. 2).

Подгруппа 2 (см. рисунок , 18 , 20 , 21 ). Насчитывает 17 единиц не менее чем от 13 сосудов (доля в комплексе поселения 0,27 %). Форма сосудов определима лишь в семи случаях - все это закрытые банки. Орнамент сосредоточен в зоне тулова (63,6 %) и плечиков (31,8 %). В одном случае орнаментирован срез венчика. Отмечено использование трех приемов орнаментации: штампование (37,2 %, в т.ч. гребенчатый штамп - 18,6 %, гладкий - 18,6 %), защипы пальцами или ногтями (11,6 %), оттиски уголка лопаточки (2,3 %) или оттиски ногтя/пальца (48,8 %).

Сосуды подгруппы имеют однотипную орнаментальную схему, состоящую из рядов пальцевых узоров (от 1 до 8) и рядов горизонтальной елочки из гладкого или гребенчатого штампа под ними. Наиболее частые мотивы - горизонтальные ряды оттисков пальца (44,2 %), елочки из гладкого (14 %) или гребенчатого (9,3 %) штампа, ряды оттисков наклонного гребенчатого (9,3 %) или гладкого (4,7 %) штампа, ряды ногтевых защипов (7 %), оттисков ногтя или пальцевых защипов (по 4,7 %). Единожды зафиксированы горизонтальные ряды оттисков уголка лопаточки. Венчик, орнаментированный по срезу, украшен рядом наклонных оттисков гладкого штампа. На крупных фрагментах верхних частей сосудов узоры состоят из двух (75 %) или трех (25 %) различных мотивов.

Технико-технологическому исследованию подвергнуто шесть образцов от различных сосудов. Из среднеожелезненных глин изготовлено пять сосудов (83,3 %), из сильноожелезненной - один. Два сосуда были изготовлены из среднезапесоченного сырья (33,3 %), остальные - из слабозапесоченного. Зафиксировано два рецепта формовочных масс: глина + + шамот + органический раствор (83,3 %), глина + шамот + органика (16,7 %). При изготовлении сосудов

Таблица 1. Сравнительная характеристика групп керамики поселения Калиновка II (формы, орнамент)

|

Подгруппа 1 |

Подгруппа 2 |

Подгруппа 3 |

Подгруппы 1-3 совокупно |

Андроновская группа (по: [Федорук, Иванов, Федорук, 2022]) |

Саргаринско-алексеевская группа (по: [Федорук, Иванов, Степанова, 2023]) |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Кол-во фрагментов |

79 |

17 |

19 |

115 |

24 |

142 |

|

|

Форма сосудов |

Горшки слабопрофи-лированные |

— |

- |

7,1 % |

1,8 % |

7,1 % |

39,5 % |

|

Горшки среднепрофи-лированные |

- |

- |

- |

- |

7,1 % |

24,7 % |

|

|

Горшечно -баночные формы |

5,9 % |

- |

7,1 % |

5,5 % |

- |

- |

|

|

Банки открытые |

- |

- |

- |

- |

28,6 % |

13,6 % |

|

|

Банки закрытые |

94,1 % |

100 % |

85,8 % |

92,7 % |

50,0 % |

||

|

Зона орнаментации |

Срез венчика |

8,9 % |

4,5 % |

11,1 % |

8,5 % |

- |

- |

|

Венчик |

20,3 % |

- |

2,8 % |

13,2 % |

- |

2 % |

|

|

Шейка |

2,5 % |

- |

2,8 % |

2,3 % |

5,5 % |

50,5 % |

|

|

Плечико |

45,6 % |

31,8 % |

47,2 % |

41,1 % |

38,9 % |

43,6 % |

|

|

Тулово |

22,8 % |

63,6 % |

36,1 % |

34,9 % |

52,8 % |

4 % |

|

|

Придонная часть |

- |

- |

- |

- |

2,8 % |

- |

|

|

Техника орнаментации |

Штампование |

50,8 % |

37,2 % |

41,6 % |

43,8 % |

72,9 % |

29,8 % |

|

Вдавления |

42,6 % |

2,3 % |

- |

15,4 % |

10,4 % |

- |

|

|

Прочерчивание |

3,3 % |

- |

- |

1,1 % |

16,7 % |

1,6 % |

|

|

Насечка |

3,3 % |

- |

- |

1,1 % |

- |

7,4 % |

|

|

Пальцевые узоры |

- |

60,4 % |

27,8 % |

26,1 % |

- |

19,2 % |

|

|

Формованный валик |

- |

- |

30,6 % |

12,5 % |

- |

- |

|

|

Мотивы ор намента |

Горизонтальный ряд оттисков уголка лопаточки |

45,0 % |

2,3 % |

- |

24,6 % |

- |

- |

|

Вертикальная елочка |

4,6 % |

- |

- |

2,5 % |

3,1 % |

- |

|

|

Каннелюры |

2,3 % |

- |

- |

1,2 % |

20,3 % |

- |

|

|

Горизонтальный зигзаг |

- |

- |

- |

- |

18,8 % |

1,0 % |

|

|

Горизонтальная елочка |

13,0 % |

23,3 % |

11,1 % |

11,9 % |

20,3 % |

5,5 % |

|

|

Горизонтальный ряд (поясок) наклонных оттисков штампа, насечек, резных линий |

21,4 % |

14 % |

30,6 % |

22,2 % |

7,8 % |

10,5 % |

|

|

Горизонтальная линия из гребенчатого штампа |

- |

- |

- |

- |

6,3 % |

1,5 % |

|

|

Горизонтальный ряд наклонных каплевидных вдавлений |

- |

- |

- |

- |

4,7 % |

- |

|

|

Горизонтальный ряд треугольников |

2,3 % |

- |

- |

1,2 % |

9,4 % |

2,5 % |

|

|

Вертикальный зигзаг |

2,3 % |

- |

- |

1,2 % |

- |

1 % |

|

|

Горизонтально прочерченная линия |

2,3 % |

- |

- |

1,2 % |

- |

- |

|

|

Горизонтальный ряд оттисков/защипов пальца/ногтя |

3,8 % |

60,6 % |

27,7 % |

18,3 % |

- |

22,4 % |

|

|

Валик без дополнительного узора |

- |

- |

30,6 % |

9 % |

- |

26,4 % |

|

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Сложность композиций орнамента |

Один мотив |

- |

- |

- |

- |

18,2 % |

77,1 % |

|

Два различных мо тива |

54,1 % |

75 % |

50 % |

56,7 % |

18,2 % |

13,7 % |

|

|

Три различных мо тива |

5,4 % |

25 % |

50 % |

20,9 % |

45,4 % |

2,3 % |

|

|

Четыре и более различных мотива |

5,4 % |

- |

- |

3 % |

13,6 % |

0,8 % |

|

|

Один мотив, повторенный три и более раз |

32,4 % |

- |

- |

17,9 % |

4,6 % |

3,8 % |

|

|

Один мотив повторенный дважды |

2,7 % |

- |

- |

1,5 % |

- |

2,3 % |

Таблица 2. Сравнительная характеристика групп керамики поселения Калиновка II (технология)

По форме и орнаменту керамика подгруппы близка и андроновской и саргаринско-алексеевской сериям памятника (см. табл. 1). Сходство с андроновской проявляется в преобладании банок, частом распространении декора на их тулово, использовании вдав-лений и высокому проценту штампования, мотива горизонтальной елочки, отсутствию насечек и валиков. С саргаринско-алексеевской посудой сближает, в первую очередь, наличие пальцевых узоров. Такие черты как орнаментация среза венчика, высокий процент горизонтальных рядов пальцевых узоров, преобладание композиций из двух мотивов, придают керамике подгруппы индивидуальный характер. Показатели встречаемости выполненных штампом узоров, мотива горизонтальных рядов наклонных оттисков штампа, насечек, резных линий могут указывать на ее промежуточное положение между андроновской и саргарин-ско-алексеевской посудой. По особенностям исходного сырья керамика подгруппы ближе к андроновской серии памятника (преобладание слабозапесоченного ожелезненного сырья) (см. табл. 2). По составу формовочных масс – отличается как от андроновской, так и от саргаринско-алексеевской керамики поселения наличием рецептов с использованием только шамота. Однако это может быть связано с малочисленностью исследованной серии.

Подгруппа 3 (см. рисунок , 1–6 ). Представлена 19 фрагментами, не менее чем от 14 сосудов (0,3 % керамики поселения). В 12 случаях это банки закрытого типа (85,8 %), в одном – горшечно-баночный сосуд, еще в одном – слабопрофилированный горшок. Доля орнаментации венчиков 13,5 % (в т.ч. среза 10,8 %), шеек 2,7 %, плечиков 45,9 %, тулов 35,1 %. Отмечается использование трех приемов орнаментации: штампование (41,6 %, в т.ч. гладкий штамп – 22,2 %, гребенчатый – 19,5 %), формование валиков (30,6 %), пальцевые узоры – 27,8 %, в т.ч. защипы пальцами и ногтями, оттиски пальцев (по 13,9 %). В орнаментации часто используются горизонтальные валики без дополнительного декора (30,6 %), ряды оттисков наклонного гладкого или гребенчатого (по 15,3 %) штампа, ряды оттисков пальца (13,9 %), пальцевых или ногтевых защипов (по 6,9 %), елочка из гладкого (6,9 %) или гребенчатого (4,2 %) штампа. Единожды зафиксированы горизонтальные ряды оттисков уголка лопаточки. Три орнаментированных среза венчиков украшены рядом наклонных оттисков гребенчатого штампа, один – гладкого. Узоры крупных фрагментов верхних частей сосудов состоят из двух или трех мотивов (по 50 %).

По результатам технико-технологического анализа 14 образцов установлено, что большинство из них изготовлено из среднеожелезненного сырья (92,9 %). В одном случае использовалось сильноожелезнен- ное сырье. Из слабозапесоченного сырья изготовлено 71,5 % образцов, из среднезапесоченного 21,4 %, из сильнозапесоченного 7,1 %. В двух (14,3 %) экземплярах также был встречен слабоокатанный песок размерами от 0,5 до 4 мм. В двух других образцах зафиксированы единичные фрагменты чешуи рыб (см. рисунок, 2, 4, 23). Из естественных примесей в сырье встречаются рыхлые серо-белые включения аморфной формы.

Сосуды подгруппы изготовлены по трем рецептам: глина + шамот + органический раствор (78,5 %), глина + шамот + органика (14,3 %), глина + дресва + + органический раствор (7,1 %). Шамот размерами от 0,5 до 6–8 мм использовался в концентрации 1 : 3 – 1 : 4. В одном случае концентрация была ниже – 1 : 5. Дресва, зафиксированная в одном экземпляре, имела размеры 1–3 мм и была добавлена в высокой концентрации – 1 : 2 (см. рисунок , 5 ).

Визуально посуда подгруппы также сходна и с ан-дроновской посудой поселения, и с саргаринско-алек-сеевской (табл. 1). Значительное количество банок, преобладание узоров из штампов, отсутствие насечек, высокий процент горизонтальной елочки сближает ее с андроновской серией. Наличие валиков, многочисленность пальцевых узоров, отсутствие вдавлений и каннелюр свойственно саргаринско-алексеевским материалам. Однако следует отметить, что на сарга-ринско-алексеевской керамике валики налепные, на исследуемой посуде – формованные. К индивидуальным чертам, отличным от андроновской и сарга-ринско-алексеевской серий, можно отнести декор на срезах венчиков, отсутствие композиций из одного мотива, высокий процент последних из двух и трех мотивов. Процент использования штампа, горизонтальной елочки, рядов наклонных оттисков штампа, насечек, резных линий косвенно может указывать на промежуточный характер керамики между андронов-ской и саргаринско-алексевской посудой. По особенностям исходного сырья и рецептам формовочных масс керамика подгруппы сближается с образцами первой подгруппы, и, соответственно, несколько ближе к саргаринско-алексеевской (табл. 2). Ее отличием является гораздо меньший процент сосудов со слабо-окатанным песком в исходном сырье, а также отсутствие сосудов, изготовленных по смешанным рецептам (с использованием и дресвы и шамота).

Обсуждение результатов

По результатам выполненного анализа можно отметить ряд внешних черт, общих для всей группы: закрытая форма основной части банок, декор на срезах венчиков, отсутствие орнамента на придонных частях сосудов, высокая доля использования штампа, горизонтальных рядов наклонных оттисков штампа, насечек, резных линий, преобладание композиций из двух мотивов. По остальным показателям отмеча- ются различия, иногда существенного характера, что и позволяет выделять подгруппы в единовременном комплексе, имеющем достаточно ярко выраженный переходный характер между андроновскими и позднебронзовыми сериями памятника.

Схожую картину дают и результаты технико-технологического анализа: во всех трех подгруппах ведущей являлась шамотная традиция, в качестве органических примесей в основном использовались различные растворы. В то же время выявлены и довольно существенные отличия. Наибольшее смешение традиций наблюдается в первой подгруппе. Здесь присутствуют сосуды с двумя различными минеральными примесями (шамот + дресва), а также один сосуд с дресвой. Кроме того, в 38,5 % сосудов серии встречен остроугольный и слабоокатанный песок, что указывает на неместное происхождение сырья. Эти сосуды, очевидно, привозные. Посуда с дресвой также могла быть привезенной либо изготовленной на месте с использованием привозного камня (поблизости от памятника его выходы отсутствуют). Кроме того, в большинстве случаев сосуды, в исходном сырье которых обнаружен остроугольный песок, были изготовлены по рецепту глина + шамот + органический раствор, что может указывать на присутствие как минимум двух различных не местных традиций.

Сосуды второй подгруппы, в отличие от первой, демонстрируют однородно сть – они изготовлены в рамках одной (шамотной) традиции.

В третьей подгруппе преобладают образцы с шамотом, зафиксирован лишь один черепок с дресвой. Кроме того, в исходном сырье двух сосудов (14,3 %), изготовленных по рецепту глина + шамот + раствор, также присутствовал слабоокатанный песок, что может указывать на неместное происхождение данных экземпляров.

Заключение

Полученные результаты указывают как на промежуточное положение исследуемой керамики между андроновскими и саргаринско-алексеевскими комплексами, так и на ее неоднородность. Последняя отражается и во внешних параметрах, и в технологии изготовления. Отмеченные особенности свидетельствуют о сложности происходивших этнокультурных процессов, вероятно, связанных с притоком нового населения в регион на рубеже развитого и позднего этапов бронзового века.

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи».

Список литературы Керамика переходного этапа от развитой бронзы к поздней (по материалам поселения Калиновка II)

- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. - М.: Наука, 1978. - 272 с.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. - Самара: Изд-во Самарск. гос. пед. ун-та, 1999. - С. 5-109. EDN: QTHWGO

- Гельмель Ю.И., Ситников С.М. Материалы поселения Новоильинка-1 и некоторые проблемы относительной хронологии андроновских памятников Алтая // Актуальные вопросы истории Сибири. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2000. - С. 60-65.

- Генинг В.Ф. Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок // СА. - 1973. - № 1. -С. 114-135.

- Иванов Г.Е. Алтайская деревня на перекрестках истории: летопись Мамонтовского района. - Барнаул: Азбука, 2016. - 516 с.