Керамика раннего неолита памятника Шуанта (провинция Цзилинь, КНР) в контексте связей с материалами сопредельных территорий

Автор: Медведев В.Е., Гирченко Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Исследование имеет своей целью предварительный анализ керамического комплекса первого и второго этапов памятника Шуанта. На памятнике выделены два культурных горизонта. Ранняя посуда украшена скупо, кромка венчика может быть покрыта косыми насечками или встречаются вариации налепов, наличие которых является наиболее типичной чертой керамического комплекса Шуанта. Они позволяют провести некоторые сопоставления с материалами сопредельных регионов. В Цзилине и Хэйлунцзяне аналогии данному открытию носят эпизодический характер - в основном, это немногочисленные фрагменты керамики с налепами под венчиком. В отличие от раннего этапа, материалы второго этапа находят некоторые аналогии в культуре Хуншань. Керамика нижнего слоя Шуанта выделяется из схемы неолита региона как в силу достаточно ранних датировок (образцы древесины показали даты - 9150-8760 гг. до н.э., а анализ нагара - 9252-6745 гг. до н.э.), так и по причине малочисленности аналогий некоторым орнаментальным мотивам, поэтому поиск аналогий затронул и российское Приморье и Приамурье. Керамика первого этапа Шуанта с убористым расположением налепов с насечками под венчиком встречается на посуде громатухинской культуры. В новопетровской культуре среднего Амура известна орнаментация с рассеченным валиком под венчиком, а в поздненеолитической осиноозерской культуре к характерной относится керамика с налепами под венчиком, образующими как сочетания прямых линий, так и волнообразные рисунки. В материалах Шуанта первого этапа были найдены три фрагмента керамики с антропоморфными личинами, напоминающими петроглифы из культового центра у сел Сикачи-Алян и Малышево. Таким образом, на раннем этапе аналогии в определенной степени прослеживаются не только на неолитической посуде памятников бассейна р. Нэньцзян, но и в материалах российского Приморья и Приамурья.

Приамурье, приморье, северный китай, неолит, памятник шуанта, керамика, орнаментация, культурные связи

Короткий адрес: https://sciup.org/145146424

IDR: 145146424 | УДК: 903.12 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0192-0199

Текст научной статьи Керамика раннего неолита памятника Шуанта (провинция Цзилинь, КНР) в контексте связей с материалами сопредельных территорий

Поиск аналогий в материалах памятников неолита сопредельных территорий Северного Китая и российского Дальнего Востока, а также построение единой периодизационной колонки, включающей все выделенные очаги гончарства, является одним из приоритетных направлений археологии региона. Данное исследование имеет своей целью предварительный анализ керамического комплекса первого и второго этапов памятника Шуанта, открытого в 2007 г. в районе г. Байчэн провинции Цзилинь, КНР. На данный момент в Цзилине и Хэйлунцзяне аналогии данному открытию носят в большей степени эпизодический характер. Находки нижнего слоя Шуанта выделяются из схемы неолита региона как в силу своих достаточно ранних датировок, так и по причине отсутствия аналогий некоторым орнаментальным мотивам, поэтому их поиск затронул не только среднее и верхнее течение р. Нэнь-цзян, равнину Саньцзян, но и российское Приморье и Приамурье. Ранняя керамика памятника Шуанта достаточно рыхлая, толстостенная, орнаментирована только в районе венчика, реже по плечикам. Посуда характеризуется разнообразными модификациями налепов – именно они, а также вариации форм профиля позволяют провести некоторые сопоставления с материалами сопредельных регионов Китая и российского Дальнего Востока. Данное исследование имеет своей целью характеристику некоторых возможных примеров контактов этого района бассейна р. Нэньцзян и более северных территорий.

Активные археологические работы по изучению неолита среднего и нижнего течения р. Нэнь-цзян ведутся с 1930-х гг. и их начальный этап связан с именем знаменитого китайского археолога, академика Лян Сыюна, исследователя культуры энеолита Анъанси (V–IV тыс. до н.э.). В основном все открытые археологические объекты неолита сконцентрированы на левом берегу р. Нэньцзян, на правом берегу и в верхнем течении – открытия эпизодические. Наиболее полно исследованными являются могильники Аобаошань [Чжан Чжун-бэй, 1990] и Башань [Ван Гофань, Чжан Чжили, 1988] в районе г. Байчэн, стоянки Хуанцзявэйцзы [Лю Цзинвэнь, Чэн Цзяньминь, Ван Хунфэн, 1988] и Цзюйбаошань [Ван Цзэ, 1998] в уезде Чжэньлай.

Памятник Шуанта локализован в монгольском автономном поселке Дэшунь в районе Таобэй городского округа Байчэн провинции Цзилинь КНР. В географическом отношении это запад равнины Суннэнь с преобладанием луговой и степной растительности, на севере и на во стоке по границе уезда протекает р. Нэньцзян; на юг до г. Тунъюй простираются бывшие пастбища, а ныне пустыня Хорцинь; на западе – район Дашэнь Большого Хин-гана со смешанными хвойно-широколиственными лесами. Памятник довольно сильно распахан, сейчас это активно используемые сельскохозяйственные угодья, в древности в окрестностях находилось большое озеро.

На памятнике выделены два культурных горизонта. К раннему слою относятся шесть зольников, одно погребение, два жилища полуземляноч-ного типа со рвами, вокруг которых зафиксированы 14 столбовых ям [Дуань Тяньцзин, Ван Лисянь, Тан Чжовэй, 2013, с. 59]. Проведенные анализы образцов древесины показали очень ранние даты (9150–8760 гг. до н.э.), анализ нагара на керамике – 9252–6745 гг. до н.э. [Там же, с. 68]. Из соотношения столбовых ям и рвов, опоясывающих жилища, можно составить предварительный план поселения. Так, один из рвов (имеющий в археологических отчетах шифр G2) в ширину составляет 1,2–2,1 м, в глубину – 0,4–0,96 м, другой ров (G3 в документации) шириной 2,4–3,1 м и глубиной 1,2–1,6 м. По форме эти два рва представляют собой вытянутые перевернутые трапеции, между ними зафиксирован «проход» шириной 3,2 м. G3 огибает этот участок с восточной стороны. G2 расположен с западной стороны, но сохранился лишь частично, его протяженность недостаточно понятна. Из 14 обнаруженных столбовых ямок 2 находятся между рвами, а 12 – к востоку от рва G3. С западной стороны ямки не найдены. Видно, что ямки D5, D6, D7 могут образовывать полукруг, а D8, D4, D11, D12, D10 – также в плане в виде полукруга. Восточное жилище представляло собой полуземлянку длиной ок. 6–7 м и шириной ок. 3,5 м. Глубина котлована ок. 1,2 м.

Орудийный набор представлен каменными, костяными изделиями, встречаются также предметы 193

из раковин. Наиболее типичны скребки, проколки, шилья, топоры, тесла, наконечники стрел, песты, ножи, грузила. Орудия выполнены из местных материалов и достаточно разнообразны - из сланца, кварца, обсидиана, гранита, базальта, известняка, опала и нефрита. Они изготовлены из микролитов методом отжимной техники, оббивки и шлифовки. Костяные орудия - шилья, рыболовные крючки, игольницы. Для их производства использовались кости крупных млекопитающих, таких как олени, косули, крупного рогатого скота, а т акже кости рыб и крупных птиц. Ножи из раковин сделаны из крупных двустворчатых раковин пресноводных моллюсков (коллекция памятника Шуан-та является самой большой среди всех известных материалов бассейна р. Нэньцзян). Во всех шести зольниках были обнаружены раковины моллюсков и кости животных. В одном из зольников (в полевом отчете - Н2) найдены жаберные крышки, а дно было покрыто твердой серо-белой коркой, являющейся высохшим слоем соляно-щелочного происхождения. Это говорит о том, что данная яма в течение долгого времени была хранилищем рыбы. Встречаются керамические пряслица, грузила, редко - украшения из клыков животных, костяные шпильки, кольца из нефрита и раковин. Таким образом, рацион и хозяйственный уклад обитателей памятника Шуанта были довольно разнообразными, о чем говорит большой набор орудий, как более массивных земледельческих, так и небольших - для рыболовства, собирательства, обработки твердых поверхностей и шкур.

Тесто ранней керамики имеет искусственные примеси мелкозернистого песка, дробленой раковины и растительных включений. Посуда преимущественно толстостенная с шероховатой поверхностью, где читаются крупные включения песка и пустоты, оставшиеся от органики в тесте. Наиболее распространенным является рецепт «раковина + песок» (ок. 98 % всей коллекции). Зафиксирована разноцветность, что объясняется неоднородностью низкотемпературного обжига. Сосуды слабопрофи-лированные баночных форм или с широким туло-вом, сужающимся к плоскому днищу, формовались методом спиралевидного кругового налепа; немногочисленная часть изделий вытягивалась из цельного куска глины. Керамика крайне фрагментирована, удалось выделить наиболее типичные формы: сосуды баночной формы, горшки с широким туловом и устьем, кувшины; небольшие миски и чаши на поддоне единичны. Стоит отметить разнообразные типы венчиков - как прямые (без выраженного перехода к горлышку/тулову), так и слегка суженные по сравнению с туловом, с различным углом отгиба; кромка венчика может быть слегка волнообразной.

Верхняя часть сосуда лишь в редких случаях уже тулова, в основном изделия имеют широкое устье и постепенно сужаются к плоскому дну.

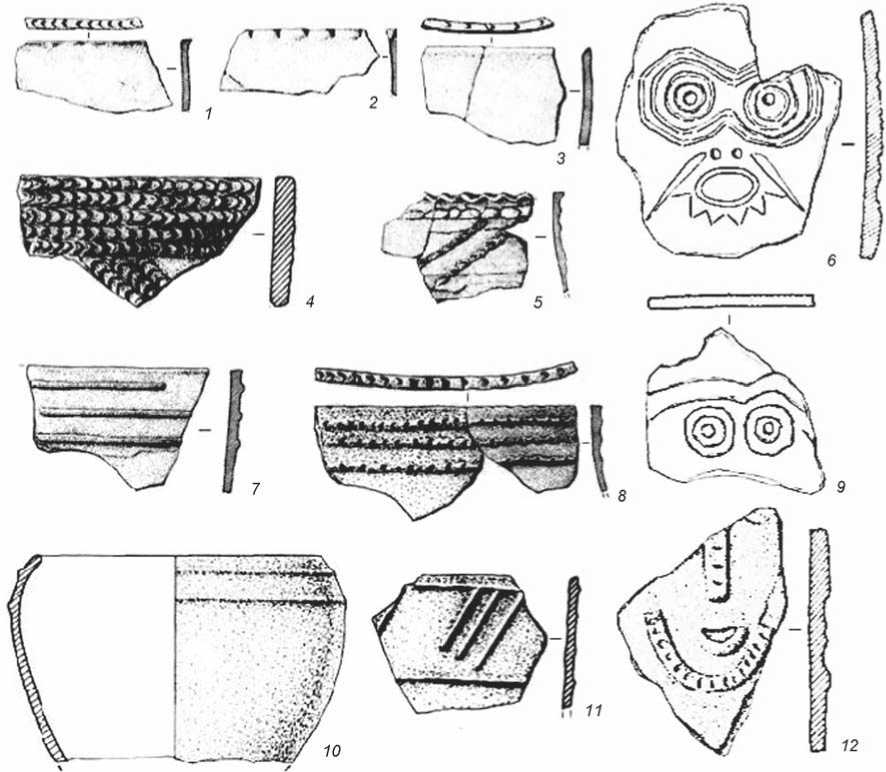

У посуды первого этапа не орнаментировались 2/ з поверхности. По типу орнаментации весь комплекс можно разделить на две группы. Первая группа украшена крайне скупо, кромка венчика может быть покрыта частыми косыми отпечатками гребенчатого штампа или насечками различных форм, как продолговатых, так и закругленных, оставленных разными по типу орудиями, в том числе в технике накалывания (рис. 1, 1-3 ). Орнаменты на средней и преддонной частях тулова, а также на дне отсутствуют. Вторая группа характеризуется различными вариациями налепов, наличие которых является наиболее типичной чертой керамического комплекса (рис. 1, 4-5 , 7-8 , 10-11 ): 1) горизонтальными одиночными или групповыми (не более четырех) налепами, сомкнутыми под венчиком; 2) горизонтальными тройными налепами, разомкнутыми под венчиком; 3) горизонтальными тройными налепа-ми, разомкнутыми под венчиком с дополнительными вертикальными или косыми налепами под ними; 4) горизонтальными сомкнутыми налепами под венчиком, украшенными насечками (часто в сочетании с насечками по кромке венчика); 5) горизонтальными сомкнутыми налепами под венчиком, украшенными круглыми вдавлениями; 6) горизонтальными сомкнутыми налепами под венчиком, украшенными насечками в пространстве между ними; 7) горизонтальными налепами, образующими замкнутые прямоугольные фигуры; 8) горизонтальными сомкнутыми налепами под венчиком, украшенными насечками и с дополнительными косыми налепами; 9) налепами в виде волнообразных, отдельных косых линий с круглыми вдавлениями по ним; 10) волнообразными налепами по кромке венчика при отсутствии орнаментации тулова.

Подобная керамика нечасто встречается в среднем и нижнем течении р. Нэньцзян. Исследователи отмечают, что эволюция форм обычно происходит от прямого венчика к широкому отгибающемуся, а по форме тулова - от баночных к скругленным широким [Чжу Юнган, 2006], однако на памятнике Шуанта в раннем слое наблюдается сосуществование нескольких типов форм венчика и тулова с похожим орнаментом - можем выделить три доминирующих типа венчика (прямой, волнообразный, с отгибом) и два типа тулова (баночные и скругленные широкие).

В 1985 г. на правом берегу р. Нэньцзян в уезде Чжэньлай был открыт памятник Хуанцзявэйцзы. Среди всех неолитических объектов региона здесь можно выделить наиболее близкие аналогии для керамики Шуанта раннего этапа. Похожим являет-

Рис. 1. Керамика раннего этапа и антропоморфные личины памятника Шуанта.

1–3 – орнаментация на керамике первой группы; 4 , 5 , 7–8 , 10–11 – орнаментация на керамике второй группы (по: [Дуань Тяньцзин, Ван Лисянь, Тан Чжовэй, 2013, c. 59– 61]).

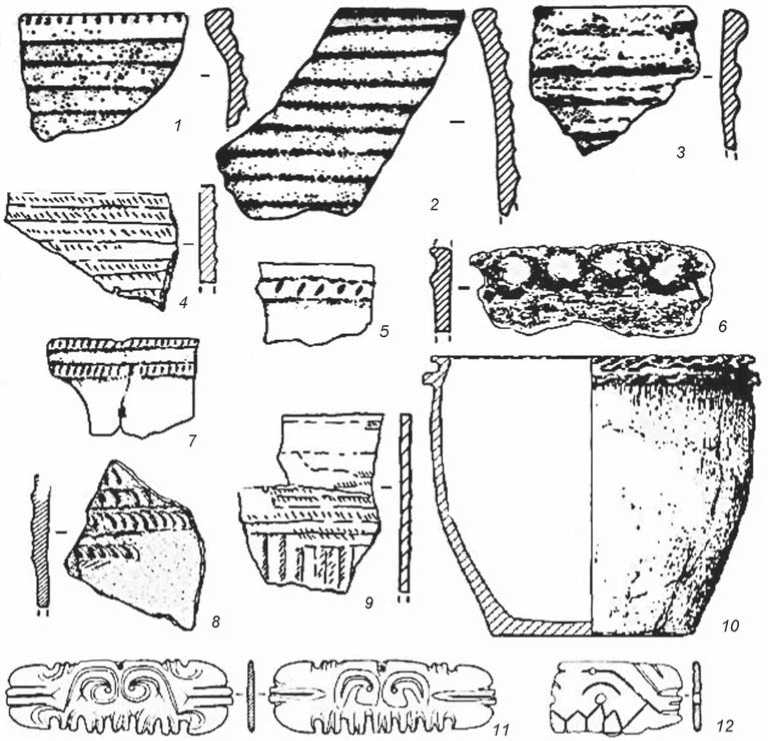

ся состав теста, содержащий в себе включения песка и дробленой раковины. Типы венчиков и тулова также похожи на найденные в Шуанта. Встречаются как неорнаментированные сосуды, так и с дополнительными налепами под венчиком, в том числе и с насечками, однако при всем сходстве мотивов, все налепы у Хуанцзявэйцзы более острые и выпуклые, не встречаются вертикальные и косые нале-пы, а также налепы по кромке венчика (рис. 2, 1–2 ). Находки очень малочисленны и радиоуглеродных дат по Хуанцзявэйцзы пока нет. Китайские археологи утверждают, что, судя по отпечаткам орнамен-тиров и большей тонкости рисунка, Хуанцзявэйцзы может быть немного более поздним по сравнению с Шуанта [Дуань Тяньцзин, Ван Лисянь, Тан Чжо-вэй, 2013, с. 62], но данное предположение требует большей аргументации.

Некоторые аналогии можно провести с материалами памятника Датоцзы в уезде Лаофу провинции Цзилинь. В Датоуцзы найден фрагмент керамики с обломанными вертикальными налепа-ми, но данная находка единична и иных подтверждений не обнаружено (рис. 2, 4, 9) [Чжу Юнган, Чжэн Цзюньфу, 2008]. Другие памятники с похожими орнаментами, где фрагменты венчика украшены горизонтальными налепами – Уланьту бэй-ган в уезде Чжэньлай провинции Цзилинь (рис. 2, 6), здесь налеп встречается и по самой кромке венчика, а также найден фрагмент с жемчужинами под венчиком; памятники Дунвэнгэньшань (рис. 2, 7) и Наньдацунь (рис. 2, 5) в уезде Тайлай провинции Хэйлунцзян, где венчики также оформлены налепами с насечками. В Цзилине еще один похожий объект – Таонань 4 (рис. 2, 8), но там налепы очень плотно прилегают друг к другу. Все эти находки зачатую являются отдельными фрагментами тулова или венчика, они не позволяют полностью воссоздать археологически целый сосуд и с точностью говорить о наиболее типичных формах, но орнаментальные мотивы в целом сходны. Един-

Рис. 2. Аналогии материалам памятника Шуанта на территории Северного Китая.

1 , 2 – Хуанцзявэйцзы; 3 – Анъанси; 4 , 9 – Датоуцзы; 5 – Наньдацунь; 6 – Уланьту бэйган; 7 – Дунвэнгэньшань; 8 – Таонань 4; 10 – Аобаошань; 11 – пластина культуры Хуншань; 12 – пластина памятника Шуанта (по: [Дуань Тяньцзин, Ван Лисянь, Тан Чжовэй, 2013, c. 63–64, 67]).

ственным исключением в данном случае является сосуд с памятника Аобаошань уезда Лаофу провинции Цзилинь, где были найдены как венчик, так и тулово и днище (рис. 2, 10 ). Это достаточно типичный для Шуанта горшок с идентичной орнаментацией однорядным налепом. Другой налеп создает волнообразную кромку венчика. Безусловно, определенные аналогии встречаются и в наиболее исследованной культуре региона Анъанси (рис. 2, 3 ), но она датируется значительно более поздним временем, а именно V–IV тыс. до н.э., что позже на 2 тыс. лет. В бассейне р. Нэньцзян это наиболее поздний неолитический объект.

К верхнему культурному горизонту памятника Шуанта, расположенному под пахотным слоем современной поверхности, относятся 4 захоронения, три из них расположены концентрированно, а одно – в 35 м от группы. Это прямоугольные грунтовые могилы с трупоположением на спине, головой на северо-запад [Ван Лисинь и др., 2013].

Наибольший интерес представляет захоронение М7, где найдена нефритовая поясная нашив- ка (рис. 2, 12), ближайшие аналогии которой можно встретить, например, в материалах памятника Нюхэлян (рис. 2, 11), датируемым временем от сер. IV до рубежа III–II тыс. до н.э. (поздний период культуры Хуншань), хронологические рамки бытования которой могут свидетельствовать о некоторой преемственности. Это прямоугольная пластина из желтоватого нефрита с изображением половины личины, вторая половина отсутствует. В районе глаз и бровей – отверстия, как и на нюхэлянской находке. По краю пластины – зазубрины и канавки, по всей видимости имитирующие шкуру данного зооморфного существа.

Что касается керамики, то в верхнем слое были обнаружены несколько фрагментов плоскодонного сосуда, на поверхности которого как будто сохранились оттиски стеблей или корней (или легких линий, оставленных тупым предметом). Они располагаются хаотично и не образовывают никакой последовательности. Керамики в погребении Ню-хэлян М 22, в которой была обнаружена нефритовая нашивка, найдено не было, однако данный па-

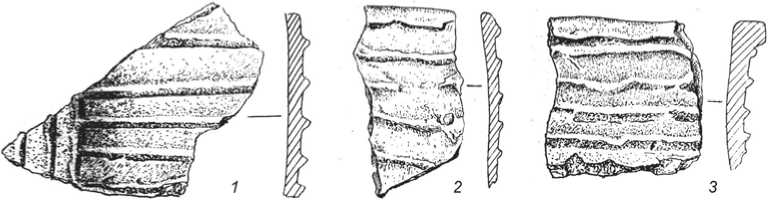

Рис. 3. Аналогии материалам памятника Шуанта в громатухинской культуре.

1–3 – памятник Сергеевка (по: [Окладников, Деревянко, 1977, табл. 92, 94]).

мятник в целом датируют периодом Дуншаньцзуй культуры Хуншань (соответствует 4 этапу Баньпо, то есть 3500–3000 гг. до н.э.), для которого характерна расписная керамика.

Аналогии в керамике для второго этапа Шуан-та можно найти в материалах памятника Хаминь-манха р-на Хорчин автономного р-на Внутренняя Монголия. Раскопки проводились в 2010 и 2011 гг., памятник принято также датировать периодом Дун-шаньцзуй культуры Хуншань. Миска с растительным оттиском очень близка по составу теста и орнаментации найденному в захоронении М8 Шуанта горшку [Цзи Пин, Чжэн Цзюньфу, Ху Чуньбай, 2012, с. 19].

Памятник Шуанта находится севернее песков Хорциня и южнее гор Малого Хингана, западнее восточной части гор Большого Хингана, в среднем и нижнем течении р. Нэньцзян. Как видно из вышеприведенных аналогий, керамика Шуанта представляется нетипичной для среднего течения р. Нэньцзян, большинство аналогий являются эпи- нальному этапу развития громатухинской культуры [Деревянко и др., 2017, c. 10]. Некоторые образцы керамики поздних этапов памятника Сергеевка имеют сходство с материалами раннего слоя Шу-анта. Она характеризуется утолщенным венчиком с орнаментом в виде налепных рассеченных валиков в три и более рядов [Окладников, Деревянко, 1977, с. 268, табл. 92, 3–5, 7, 10, 11]. В Сергеев-ке встречается вертикальный налепной валик, соединенный с горизонтальными полосами [Там же, с. 270, табл. 94, 1]. Диагонально расположенный валик, соединенный с горизонтальными полосами, и отпечатки текстильного орнамента имеются и на керамике эпонимного памятника Громатуха [Деревянко и др., 2017, c. 10, рис. 4]. В новопетровской культуре раннего неолита среднего Амура (пер. пол. Х – конец VI тыс. до н.э. [Медведев, Цетлин, Волкова, 2016, с. 123]) известна керамика с рассеченным валиком под венчиком (рис. 4, 1–3) [Деревянко, 1970, с. 193–194]. В поздненеолитической осиноозерской культуре (IV–II тыс. до н.э. [Кузь- зодиче скими или более поздними, поэтому единой культуры, в ареал которой входил бы памятник Шуанта, пока не выделено. В поисках аналогий можно обратиться к более северным территориям российского Дальнего Востока, поскольку р. Нэньцзян является крупнейшим притоком Сунгари, притока Амура.

Схожие орнаментальные мотивы наблюдаются в материалах памятника Сергеевка громату-хинской культуры (ранние слои XIII–Vl тыс. до н.э. – датировки образцов с органикой в тесте) в западной части Приамурья (рис. 3, 1–3 ). Сергеевская керамика поздних этапов датируется временем 6980–6640 гг. до н.э. и, возможно, соответствует фи-

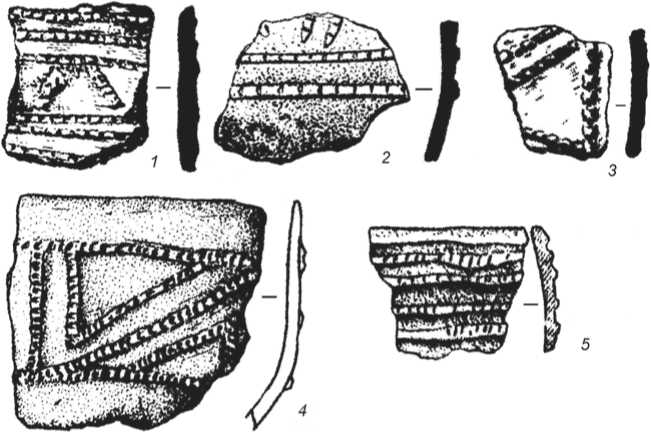

Рис. 4. Аналогии материалам памятника Шуанта в Среднем Приамурье.

1–3 – в новопетровской культуре (по: [Деревянко, 1970]); 4 , 5 – в осиноозерской культуре (по: [Деревянко, Канг Чан Хва, Бан Мун Бэ и др., 2004, рис. 1, 2 ; Окладников, Деревянко, 1977, табл. 99, 2 ]).

мин, Нестеров, 2010, с. 105]) Западного Приамурья также к характерной относится керамика с налепа-ми под венчиком, образующими как сочетания прямых линий, так и волнообразные рисунки (рис. 4, 4–5 ) [Деревянко и др., 2004, рис. 1, 2 ; Окладников, Деревянко, 1977, табл. 99, 2].

В материалах Шуанта первого этапа были найдены три фрагмента керамики с антропоморфными личинами (см. рис. 1, 6 , 9 , 12 ). Два из них представляют собой оббитые по краям фрагменты тулова сосудов, у них в одинаковой манере в виде окружностей выполнены глаза. У одной обозначены нос, рот и, возможно, лабретки, второй черепок обломан в районе глаз. Изображения личин напоминают петроглифы на базальтовых валунах в культовом центре у сел Сикачи-Алян и Малышево на нижнем Амуре. Похожими являются V-образные фигуры у круглых глаз при отсутствии или меньшей площади для носа и рта, наличие лабреток [Окладников, 1971, с. 152, табл. 16; Медведев, 2005, с. 67]. Подобные петроглифы в Приамурье относятся, прежде всего, к малышевской культуре среднего неолита. Продолжением антропоморфной традиции в Амурском регионе служат личины и радиальные рисунки вознесеновской культуры позднего неолита.

Бассейн р. Нэньцзян – уникальный в географическом отношении регион, находящийся на пересечении основных речных магистралей, связанный со степями Монголии и предгорными районами Большого и Малого Хингана. В настоящее время датировки Шуанта являются одними из самых ранних на северо-востоке Китая, в то время как большинство изученных культур северо-востока Китая укладываются в диапазон 6000–5000 гг. до н.э. Керамика второго этапа Шуанта имеет очевидные связи с культурами Цзоцзяшань и Хуншань, а на ранних этапах в определенной степени аналогии прослеживаются в материалах российского Приморья и Приамурья, однако контакты населения двух регионов были по всей видимости довольно ограниченными и непостоянными.

В заключение хотелось бы отменить, что представленные в работе наблюдения и выводы но сят в какой-то мере предварительный характер. Затронутые проблемы, касающиеся дальневосточного неолита, относятся к числу актуальных, заслуживающих дальнейшей разработки.

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0004 «Многообразие и преемственность в развитии культур в эпохи камня, палеометалла и Средневековья в дальневосточном и тихоокеанском регионах Евразии».

Список литературы Керамика раннего неолита памятника Шуанта (провинция Цзилинь, КНР) в контексте связей с материалами сопредельных территорий

- Ван Гофань, Чжан Чжили. Цзилинь Байчэн Башань муди фацзюэ цзяньбао (Краткий отчет о раскопках могильника Башань в Байчэне провинции Цзилинь) // Каогу. – 1988. – № 12. – С. 1072–1084 (на кит. яз.).

- Ван Лисинь, Цзинь Сюйдун, Дуань Тяньцзин, Тан Чжовэй. Цзилинь Байчэн Шуанта ичжи синьшици шидай ицунь (Неолитический слой памятника Шуанта, Байчэн, провинция Цзилинь) // Каогу сюэбао. – 2013. – № 4. – С. 501–533 (на кит. яз.).

- Ван Цзэ. Цзилинь Чжэньлай сянь Цзюйбаошань синьшици шидай ичжи (Памятник неолита Цзюйбаошань в уезде Чжэньлай провинции Цзилинь) // Каогу. – 1998. – № 6. – С. 39–41 (на кит. яз.).

- Деревянко А.П. Новопетровская культура Среднего Амура. – Новосибирск: Наука, 1970. – 204 с.

- Деревянко А.П., Деревянко Е.И., Нестеров С.П., Табарев А.В., Кадзунори Учида, Даи Куникита, Кацуки Морисаки, Хироюки Мацудзаки. Новые радио-углеродные даты громатухинской культуры начального этапа неолита в Западном Приамурье // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 4. – С. 3–12.

- Деревянко А.П., Канг Чан Хва, Бан Мун Бэ, Ко Чжэ Вон, Нестеров С.П., Кан Сун Сёк, Ким Чон Чан, Кан Си Нэ, Волков П.В., Комарова Н.А., Савелова А.В., Кудрич О.С., Мин Чжи Хён. Полевые исследования памятника Громатуха на реке Зее в 2004 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. – Т. 10, ч. 1. – С. 82–86.

- Дуань Тяньцзин, Ван Лисянь, Тан Чжовэй. Цзилинь Байчэн ши Шуанта ичжи и, эр ци ицунь дэ сянгу-ань вэньти (Слои первого и второго периодов памятника Шуанта в г. Байчэн провинции Цзилинь и связанные вопросы) // Каогу. – 2013. – № 12. – С. 58–70.

- Кузьмин Я.В., Нестеров С.П. Хронология неолитических культур Западного Приамурья // Традиционная культура востока Азии: сб. статей. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2010. – Вып. 6. – С. 103–110.

- Лю Цзинвэнь, Чэн Цзяньминь, Ван Хунфэн. Цзилинь Чжэньцзэ сянь Хуанцзявэйцзы ичжи фацзюэ цзяньбао (Краткий отчет о раскопках пасятника Хуанцзявэйцзы в уезде Чжэньлай провинции Цзилинь) // Каогу. – 1988. – № 2. – С. 141–156 (на кит. яз.).

- Медведев В.Е. Неолитические культовые центры в долине Амура // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2005. – № 4. – С. 40–69.

- Медведев В.Е., Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В. Предварительные результаты технико-технологического изучения керамики новопетровской и громатухинской культур Приамурья // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск, Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. 22. – С. 122–125.

- Окладников А.П., Деревянко А.П. Громатухинская культура. – Новосибирск: Наука, 1977. – 286 с.

- Окладников А.П. Петроглифы Нижнего Амура. – Л.: Наука, 1971. – 336 с.

- Цзи Пин, Чжэн Цзюньфу, Ху Чуньбай. Нэй Мэнгу Кэцзочжун ци Хаминьманха синьшици шидай ичжи 2010 нянь фацзюэ цзяньбао (Раскопки неолитического памятника Хаминьманха в Левом среднем знамени Хорциня во Внутренней Монголии) // Каогу. – 2012. – № 3. – С. 3–19 (на кит. яз.).

- Чжан Чжунбэй. Чжунго бэйфан каогу вэньцзи (Очерки археологии севера Китая). – Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1990. – 266 с. (на кит. яз.).

- Чжу Юнган. Лунь Силян ицунь цзи ци сянгуань вэньти (О памятнике Силян и сопутстсующих вопросах) // Каогу. – 2006. – № 2. – С. 15–25 (на кит. яз.).

- Чжу Юнган, Чжэн Цзюньфу. Тунъюй сянь саньчу шицянь ичжи дяоча юй ицунь фэньлэй (Исследование и периодизация трех доисторических памятников в уезде Тунъюй) // Бяньцзян каогу яньцзю (Исследования археологии окраин). – Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2008. – Вып. 7. – URL: https://www.doc88.com/p-3344685102967.html (дата обращения: 14.08.2022) (на кит. яз.).