Керамика с реки Архары в Западном Приамурье

Автор: Мыльников В.П., Нестеров С.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В 2014 и 2020 гг. сформировалась небольшая коллекция из фрагментов керамики, собранной в Архаринском р-не Амурской обл. местным жителем на неизвестном археологам памятнике. Этот район Приамурья после раскопок на о-ве Урилъском в начале 1960-х гг. в плане археологических стационарных исследований на долгие годы оказался законсервирован. Новые поисковые работы и раскопки начались после 2000 г. Несмотря на открытие в Архаринском р-не более 100 археологических памятников, он пока остается относительно слабо изученным, поэтому любые находки материала являются важным источником по картографированию мест проживания древнего и средневекового населения. После анализа керамической коллекции из случайных сборов на левом берегу протоки Архары сделан вывод о том, что в прошлом здесь было поселение, которое в основном было связано с носителями урильской культуры. Именно к этой культуре относится большая часть обломков сосудов. Однако наличие некоторого количества фрагментов керамики талаканской культуры раннего железного века предполагает второй этап заселения этого участка на левом берегу Архары. Присутствие в коллекции фрагментов сосудов с вафельным орнаментом на тулове можно увязать и с носителями михайловской культуры раннего Средневековья. В связи с тем, что данное местонахождение керамики пока не включено в реестр археологического культурного наследия Амурской обл. как археологический памятник и не имеет соответствующего паспорта, предлагаем предварительно его назвать «Аркадьевна», по расположенному рядом одноименному селу.

Амурская обл, архара, керамика, урилъская, талаканская, михайловская культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/145145642

IDR: 145145642 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.514-522

Текст научной статьи Керамика с реки Архары в Западном Приамурье

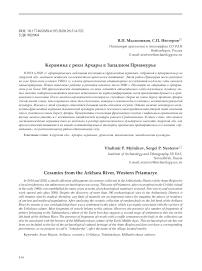

Архаринский р-н – это юго-восточная часть Амурской обл., граничащая с Еврейской автономной областью. Он начинается от левого берега р. Буреи на западе, с востока и севера ограничен хребтами гор Малого Хингана, на юге граница проходит по левому берегу Амура (рис. 1, 1 ).

Реки Архаринского р-на, на берегах которых селились люди в древности и в Средневековье, как правило, небольшой протяженности: Архара, Урил, Мутная, Малая и Большая Грязная, Олочи, Малая и Большая Карабча, Еракта, Тарманчукан, Ярчиха, Борзя, Хинган. В отрогах Малого Хингана долины рек узкие. При выходе на низменность реки приобретают типично равнинный характер. Течение спокойное, берега и дно илистые, русла извилистые. В долинах часто встречаются низинные травяные болота, зарастающие водной растительностью старицы, протоки и многочисленные озера. На равнинной части и вблизи ее имеется множество небольших озер старичного происхождения. Из крупных следует выделить оз. Долгое, Яценково, Клёшен-ское, Лебединые и Перешеечные озера.

Изучение древностей Архаринского р-на, несмотря на многочисленные археологические исследования в Амурской обл., к 1970-м гг., по сути, было законсервировано. Единственные раскопки были проведены на о-ве Урильском, а также обследована Архаринская писаница. Исследования были возобновлены только в начале XXI в.

Краткая история археологических исследований

Поселение на о-ве Урильском. Остров расположен в устье р. Урил в 6 км вверх по Амуру от с. Сагибово и в 12 км ниже с. Новопокровки, где был собран материал нижнеамурской (кондонской) культуры. В 1961 г. экспедиция под руководством А.П. Окладникова провела на острове раскопки, которые были продолжены в 1963 г. А.П. Деревянко [1973, с. 131].

На поселении из 36 жилищ, как установлено в 2019 г. в результате инструментальной съемки топографического плана [Волков и др., 2019], исследовано пять жилищ. Материалы поселения были выделены в отдельную урильскую культуру раннего железного века. В настоящее время урильская культура в Приамурье датируется XI–II вв. до н.э. В Западном Приамурье ее сменяет талаканская культура [Деревянко, 1973, с. 131–145; Нестеров, Гирченко, 2018].

Архаринская писаница находится в верховьях Архары, на правом берегу между устьями ее прито- ков Татакан и Дыды, примерно в 50 км от пос. Архара. Жители близлежащих поселков называют это место «Писаный камень». Под этим именем писаница была известна еще в начале ХХ в. Ее первое обследование состоялось в ходе работы Дальневосточной археологической экспедиции. Дневниковые материалы изучения Архаринской писаницы были опубликованы В.Е. Ларичевым только в 1999 г. [Окладников, Ларичев, 1999, с. 25–26]. В 1968 г. работу на памятнике продолжил А.И. Мазин, который снял копии рисунков и сделал подробное описание различных изображений, нанесенных охрой и черной краской [1986, с. 117–119]. С 2003 г. изучение рисунков писаницы продолжил А.П. За-бияко. На современном этапе исследования особое внимание уделяется неопубликованным прежде изображениям, знакам и иероглифическим надписям [История…, 2008, с. 162–164; Забияко, 2019].

Изображения Архаринской писаницы представлены бытовыми и мифическими сценами, антропоморфными и зооморфными существами, птицами, животными, геометрическими фигурами, ломаными сплошными линиями, сплетением линий и округлыми пятнами. Несмотря на некоторые различия в технике рисунка и цветовой палитре охры, памятник по стилю однороден и все рисунки относятся к раннему железному веку и Средневековью [Мазин, 1986, с. 117–119]. Знаки «черной группы», выполненные краской черного цвета, А.П. Забия-ко предположительно отнес к «большому» чжурч-жэньскому письму [2019].

В этом же районе Дальневосточной экспедицией были зафиксированы два поселения – у ручья Малый Талакан и у с. Татакан, видимо, раннего железного века [Окладников, Ларичев, 1999, с. 26–27]. Кроме описанных выше двух исследованных памятников, к 1960-м гг. в Архаринском р-не были известны такие археологические объекты, как Скобельцинская стоянка, Первое и Второе Иннокентьевские поселения, Иннокентьевский могильник, три Архаринских городища на левом берегу Архары между поселками Михайловка и Аркадиево-Семёновка, стоянки у Дубового мыса на о-ве Журавлёвском на Амуре и у пос. Новопокровка, а также некоторые другие. На них были проведены сборы материала (без раскопок), которые позволили предварительно определить время их существования. Так, стоянка на о-ве Журав-лёвском относится к эпохе неолита. Новопокровская стоянка по материалу датируется, видимо, ранним железным веком. Архаринские городища принадлежат мохэской культуре, Иннокентьевские поселения – к михайловской культуре раннего Средневековья [Новиков-Даурский, 1961, с. 47–50].

В 1961 г. у с. Михайловка на берегу Амура обследовано поселение, скорее всего, раннесредневе-515

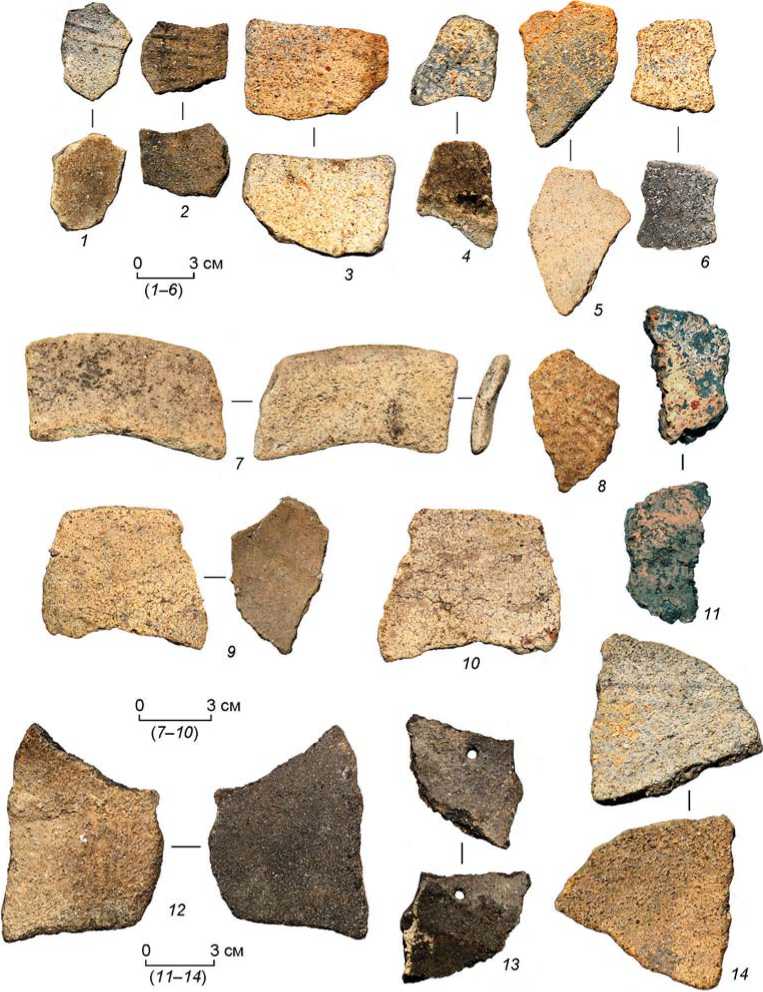

Рис. 1. Карта местонахождения керамики на Архаре ( 1 ) и урильская керамика из сборов 2020 г. ( 2–9), фото А.Л. Гаврилова, с. Аркадьевка Амурской обл.

кового периода. В 8 км от Михайловки в сторону пос. Касаткино также зафиксированы, скорее всего, мохэское поселение и могильник, в котором в одной из могил найдены челюсть и фрагмент черепа человека [Деревянко, 1975, с. 51].

В 2003, 2005 гг. «Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области» провел археологическое обследование южной части

Архаринского р-на. В результате были получены данные о 114 памятниках, среди них неолитические поселения громатухинской и новопетровской культуры у сел Журавлёвка, Красный Восток, Ново-покровка, Новоспасск, поселения урильской культуры, раннесредневековые поселения и могильники вблизи Михайловки, Иннокентьевки и Кундура [Зайцев, 2004, л. 30–193].

В ходе работ по инвентаризации и паспортизации памятников археологии Архаринского р-на Амурской обл. в 2004 г. были открыты городища Сохатиный Ключ и Чесночиха, которые предварительно датированы периодом раннего Средневековья и отнесены к троицкой группе мохэ [Волков, 2006].

Памятник Озеро Долгое (или Иннокентьевка, селище 13 – по археологическому паспорту) выявлен в 2005 г. Он расположен в 10,4 км северо-западнее Иннокентьевки и примерно в 10 км северо-восточнее устья р. Буреи, на северном берегу древней протоки, сейчас оз. Долгое. На берегу выявлено 57 западин подпрямоугольной и округлой в плане формы.

В 2008 г. на памятнике Озеро Долгое раскопаны две западины. Исследовано два жилища и погреб для хранения припасов. Жилища принадлежат к двум культурам: талаканской (№ 31) и михайловской (№ 32) [Деревянко и др., 2009]. В 2014 г. исследованы западины 16 и 17. Культурно-хронологическая атрибуция этих объектов однозначно не определена. Было предположено их погребальное назначение: как ранние захоронения бохайских сумо мохэ в Западном Приамурье [Нестеров, 2015]. Однако образец угля из ямы № 17 показал радиоуглеродный возраст 1760 ± ± 40 л.н., или кал. ± 2σ 139–385 гг. н.э., что не соответствует мохэскому периоду в истории Амурской обл. [Деревянко и др., 2017, с. 7].

Таким образом, несмотря на открытие в Архаринском р-не более 100 археологических памятников в начале 2000-х гг., он пока остается относительно слабо изученным, поэтому любые находки материала являются важным источником по картографированию мест проживания древнего и средневекового населения в данном регионе Амурской обл.

Характеристика коллекции керамики

Во время работ в 2014 г. на оз. Долгом С.В. Миринец и Н.Н. Юрченко – сотрудниками детского экологического лагеря на базе Хинганского заповедника, расположенного рядом с археологическим памятником, в наше распоряжение на время была предоставлена небольшая коллекция из 35 фрагментов керамики. Она была собрана на левом берегу небольшой протоки Ар- хары, примерно в 1,4 км южнее с. Аркадьевка, А.Л. Гавриловым в этом же году. Археологический памятник занимает мысовидный выступ небольшой практически пересохшей протоки, которая наполняется водой только во время большой воды в Архаре (рис. 1, 1). Так как передачи коллекции в ИАЭТ СО РАН не предполагалось, была проведена ее первичная обработка в полевых условиях. По методике, разработанной одним из авторов статьи, выполнена ее фотофиксация (рис. 2–5) [Мыльников, 2016, с. 23–35]. Для уточнения места подъема керамики А.Л. Гаврилов в конце октября 2020 г. посетил его вновь. По его сообщению, за шесть лет Архара «кардинально поменяла русло». Тем не менее им здесь на галечно-песчаном пляже были обнаружены новые фрагменты керамики урильской культуры (см. рис. 1, 2–9).

Визуальный осмотр керамики, собранной в 2014 г., показал, что она окатана водой. Обломки сосудов представлены венчиками (9 ед.), черепками тулова с орнаментом (10 ед.) и без него (12 ед.) и донышками (3 ед.). Один фрагмент небольшого

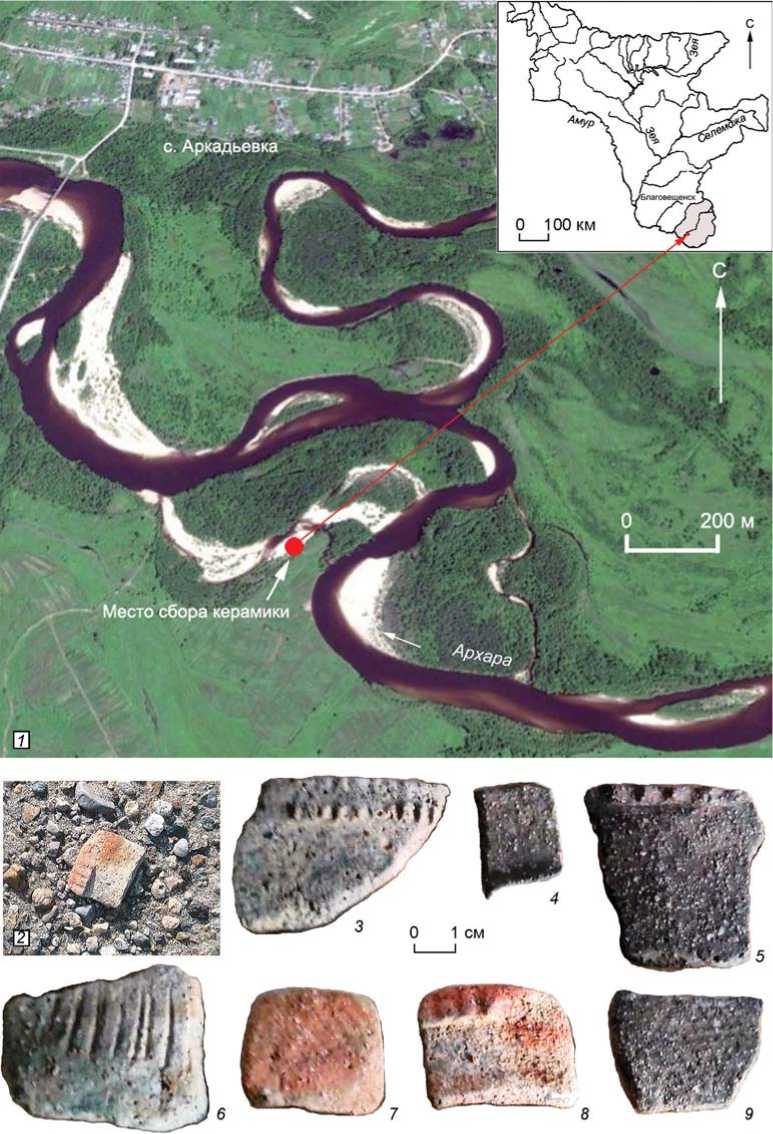

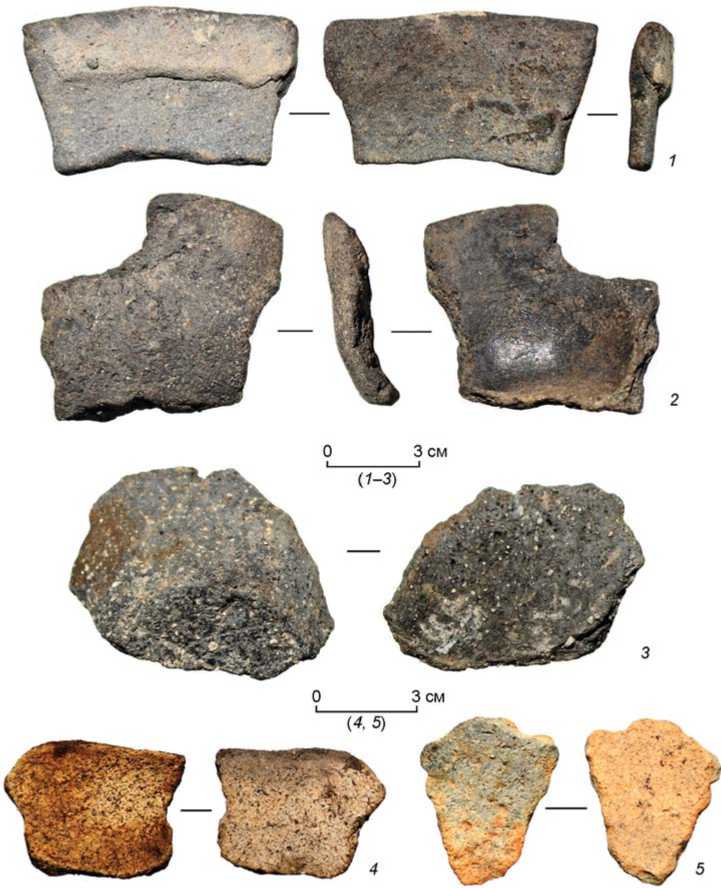

Рис. 2. Керамика урильской культуры.

сосудика представлен полным профилем. Керамика делится на три культурно-хронологические группы.

Посуда урильской культуры (XI–II вв. до н.э.) представлена венчиками и частью орнаментированных фрагментов тулова. Оригинальным предметом можно считать собранное из четырех обломков невысокое блюдце, изготовленное из придонной части сосуда. Его край волнистый из-за того, что ему путем мелких сломов пытались придать примерно одинаковую высоту стенок. Острые края заглажены (см. рис. 2, 1). Значительная ширина дна (диаметр 10,8 см), а также, предположительно, наличие следов окрашивания красной краской на внутренней поверхности позволяют отнести блюдце к уриль-ской культуре. Блюдцеобразные изделия в виде чаш-светильников гончары данной культуры из- готавливали как, собственно, чаши и миски [Деревянко, 1973, с. 324, табл. LI, 2; с. 332, табл. XLIX; с. 334, табл. LXI, 2; Гребенщиков, Деревянко, 2001, с. 48, рис. 41; с. 88, табл. IX, 1–18].

Один фрагмент венчика с частью горловины и тулова принадлежит сосуду-сфероиду (рис. 2, 2 ). У него по внешнему краю венчика идут насечки, придающие ему зубчатый вид. Немного ниже небольшой горловины видны шесть параллельных горизонтальных врезных линий. Аналогичные сосуды-сфероиды найдены на поселениях Урильский Остров, Бензобаки, Кочковатка, Петропавловка, Максим Горький [Гребенщиков, Деревянко, 2001, с. 89, табл. Х, с. 90, табл. XI].

Два венчика принадлежат, скорее всего, сосудам закрытых форм. У них край венчика отогнут нару-

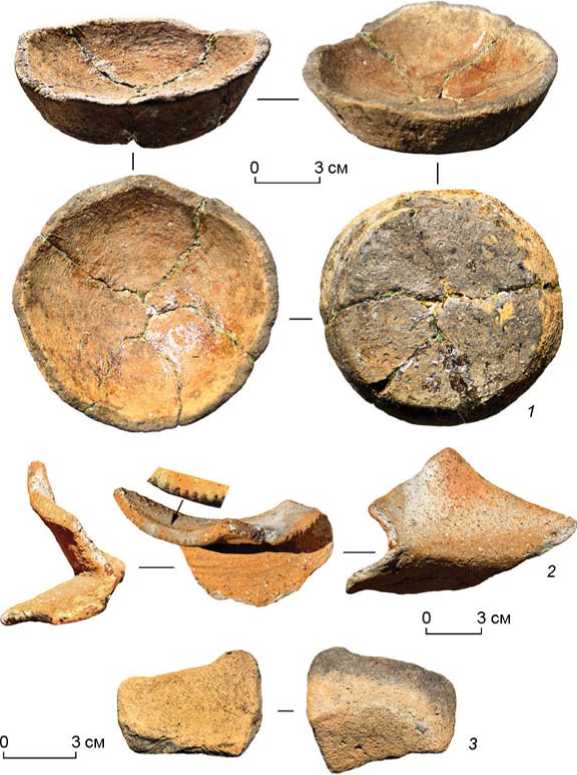

Рис. 3. Фрагменты керамики урильской культуры.

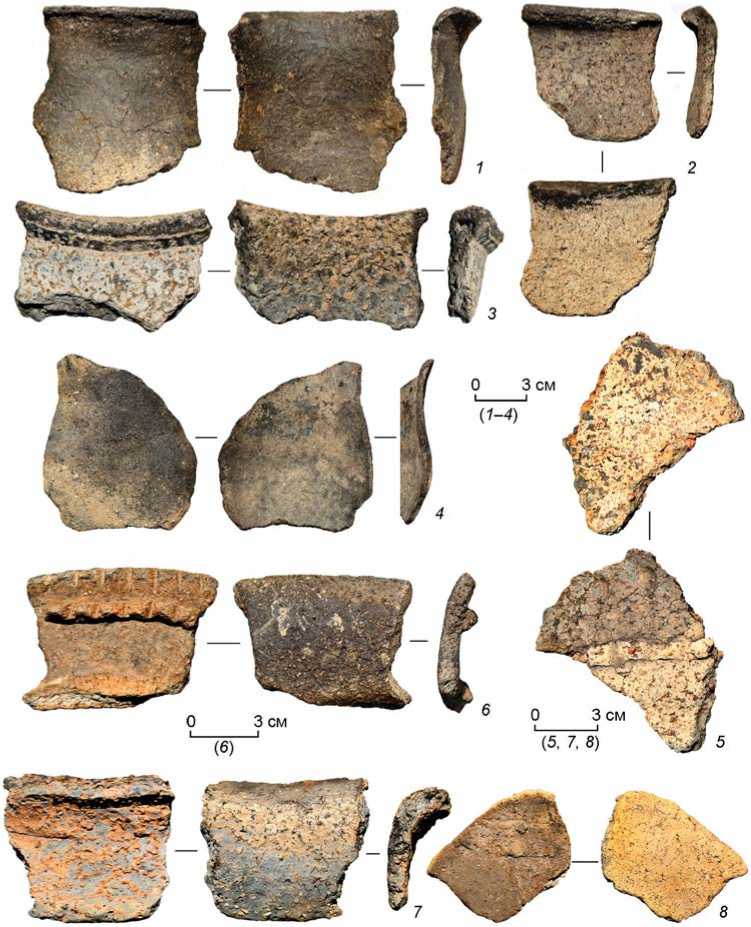

Рис. 4. Фрагменты керамики урильской ( 1, 3, 5–7, 9–14 ) и михайловской ( 2, 4, 8 ) культур.

жу, он гладкий (см. рис. 3, 1, 2 ). Возможно, к данному типу сосудов относится еще один венчик, только у него сразу под отогнутым наружу краем подлеплен рассеченный валик (рис. 3, 3 ). Невысокая плавно изогнутая горловина переходит в тулово без орнамента. Похожий сосуд был найден на стоянке Сухие Протоки-2 на р. Бурее [Там же, с. 87, табл. VIII, 7].

Один венчик мог быть от хорошо профилированного горшка. Он имеет ниже края венчика валик. Особенностью его является то, что и валик, и край венчика рассечены одновременно, одним движением, видимо, лопаточкой (рис. 3, 6). Такие сосуды обычно широкогорлые, с туловом средней и боль- шой высотности. Они имеют выпуклое плечико средней высоты. Их нижняя часть плавно переходит в довольно широкое дно. Исследователи считают, что данный тип горшков имеет устойчивую встречаемость среди посуды урильской культуры [Там же, с. 40, табл. 2, 1–8, 13].

Полный профиль фрагмента сосуда малой или низкой формы имеет диаметр дна ок. 6 см и высоту 6,7 см (см. рис. 5, 2 ). Аналогичные чаши и миски имели широкое бытование у населения урильской культуры в Приамурье (пос. Кочковатка, Уриль-ский Остров, Петропавловка, Рыбное Озеро) [Там же, с. 88, табл. IX]. К малым формам, вероятно, можно отнести и часть тулова с горловиной, про-

Рис. 5. Керамика урильской ( 2, 4, 5 ) и талаканской ( 1, 3 ) культур.

филь которой свидетельствует о небольшом размере горшка (см. рис. 3, 4 ). Большая часть фрагментов орнаментированных стенок сосудов также принадлежит керамике урильской культуры (см. рис. 4, 1, 3, 5–7, 9–14 ). Орнамент представлен уплощенными валиками-лентами, которые кроме подвенчиковой зоны часто налеплялись на месте перехода тулова к горловине сосуда (рис. 4, 12 ); выглаженными валиками (рис. 4, 1 ); прочесами гребенкой (рис. 4, 3 ).

Фрагментов керамики талаканской культуры (II в. до н.э. – III в. н.э.) в коллекции немного. Это венчик сосуда с подлепленной лентой-валиком у края среза с внешней стороны. Несмотря на за-мытость поверхности, можно увидеть, что на ленте имеются прочерченные разнонаправленные косые линии, образующие сетку (см. рис. 5, 1). Аналогичный орнамент на ленте-валике встречен на керамике с памятника Усть-Талакан на р. Бурее [Древ- ности…, 2000, с. 282, рис. 55, 3, 4]. Ближайший памятник, где в 2008 г. было раскопано жилище талаканской культуры, датированное III в. н.э., расположен примерно в 35 км к юго-западу – на северном берегу оз. Долгого [Материалы…, 2009, с. 21].

На фрагменте донышка, который, судя по небольшому диаметру, принадлежит талаканскому сосуду, просматриваются отпечатки листа дерева (рис. 5, 3 ). Аналогичные отпечатки листьев на донышках чаш, изготовленных из придонных частей талаканских сосудов, найдены в жилище 1 памятника Усть-Талакан и в жилище 31 Озера Долгого, где чаша стояла около очага [Древности…, 2000, с. 308, рис. 82, 1 ; Материалы…, 2009, с. 246, табл. 91, 3]. Использование при формовке сосудов в качестве подкладки листьев известно также и в гончарстве урильской культуры [Гребенщиков, Деревянко, 2001, с. 24, рис. 18].

В составе керамической коллекции присутствуют три фрагмента стенок сосудов со сплошным вафельным орнаментом (см. рис. 4, 2, 4, 8 ). Фрагменты небольшие, вафельный орнамент с ячейками среднего и крупного размера. Вафельные отпечатки наносились сплошным орнаментальным полем как на сосуды урильской, так и на поверхность посуды михайловской культуры [Шеломихин, Нестеров, Алкин, 2017, с. 35, рис. 15; с. 36, рис. 17]. Для горшков талаканской культуры такой орнамент не характерен.

Заключение

Проведенный анализ коллекции керамики, собранной на берегу протоки Архары, позволяет говорить о наличии в данном месте поселения, которое было связано с носителями урильской культуры. Именно к данной культуре отно сится большая часть обломков сосудов. Однако наличие некоторого количества фрагментов керамики талаканской культуры предполагает второй этап заселения этого участка на левом берегу Архары. Присутствие в сборах фрагментов сосудов с вафельными отпечатками на тулове можно увязать и с носителями раннесредневековой михайловской культуры. Жилище данной культуры, датированное III–IV вв. н.э., раскопано на памятнике Озеро Долгое, относительно недалеко от местонахождения описанной керамики.

Если нами правильно определена урильская принадлежность блюдца, изготовленного из придонной части сосуда, то необходимо отметить, что подобная реутилизация сломанных керамических емко стей для носителей урильской культуры не характерна. В последующих талаканской и михайловской культурах этот прием встречается чаще. По крайней мере, в материалах этих культур пока не обнаружены керамические изделия малых форм – чаши и пиалы. В их качестве использовали подработанные придонные части горшков.

В связи с тем что данное местонахождение керамики пока не включено в реестр археологического культурного наследия Амурской обл. как археологический памятник и не имеет соответствующего паспорта, предлагаем предварительно его назвать «Аркадьевка», по расположенному рядом одноименному селу.

Авторы благодарят А.Л. Гаврилова, жителя с. Арка-дьевки, С.В. Миринец, Н.Н. Юрченко из пос. Архара за возможность ознакомиться с керамической коллекцией из случайных сборов.

Список литературы Керамика с реки Архары в Западном Приамурье

- Волков Д.П. Новые городища в Амурской области // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. - Т. XII. - С. 304-307.

- Волков Д.П., Коваленко С.В., Адамов В.С., Крючко Е.И., Нестеров С.П. Результаты мониторинга поселения раннего железного века на острове Урильском на реке Амур в 2019 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. -Т. XXV. - С. 353-359.

- Гребенщиков А.В., Деревянко Е.И. Гончарство древних племен Приамурья (начало эпохи раннего железа). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. - 120 с.

- Деревянко А.П. Ранний железный век Приамурья. -Новосибирск: Наука, 1973. - 356 с.

- Деревянко А.П., Деревянко Е.И., Нестеров С.П., Табарев А.В. Кадзунори Учида, Дан Куникита, Кацуки Морисаки, Хироюки Мацудзаки. Новые радиоуглеродные даты громатухинской культуры начального этапа неолита в Западном Приамурье // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2017. - Т. 45, № 4. -С. 3-12. - DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.4.003-012

- Деревянко Е.И. Мохэские памятники среднего Амура. - Новосибирск: Наука, 1975. - 252 с.

- Древности Бурей. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. - 352 с.

- Забияко А.П. Ранний чжурчжэньский текст наскальных изображений на реке Архаре в Приамурье (история, результаты исследования и новые данные) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2019. - Т. 47, № 3. - С. 94-103.

- Зайцев Н.Н. Отчет об археологической разведке в Свободненском, Шимановском, Бурейском, Архаринском, Михайловском районах Амурской области в 2003 г. - Благовещенск, 2004. - 246 л. // Арх. Управления культуры Администрации Амурской обл. "Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области".

- История Амурской области с древнейших времен до начала XX века. - Благовещенск, 2008. - 424 с.

- Мазин А.И. Таежные писаницы Приамурья. - Новосибирск: Наука, 1986. - 260 с.

- Материалы и исследования Российско-Корейской археологической экспедиции в Западном Приамурье / А.П. Деревянко, Бон Гон Ким, С.П. Нестеров, Мэн Сик Чой, Хён У Хон, Ён Хван Бен, Джон Сэн Пак, Я.Ю. Хабибуллина. - Тэджон: Изд-во Ин-та культурного наследия, 2009. - Вып. II: раскопки поселения Озеро Долгое в 2008 году. - 286 с.

- Мыльников В.П. Фотография в отечественной археологии: по материалам исследований в Северной и Центральной Азии во второй половине XX - начале XXI века. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - 196 с.

- Нестеров С.П. Бохайские могилы в Амурской области // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества: мат-лы V междунар. науч.-практ. конф. (Благо вещенск-Хэйхэ-Харбин, 18-23 мая 2015 г.). -Благовещенск: Изд-во Благовещ. гос. пед. ун-та, 2015. -Вып. 5. - С. 69-73.

- Нестеров С.П., Гирченко Е.А. Концепции происхождения урильской культуры в Приамурье // Восток Азии: проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия региона. К 15-летию Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области. - СПб.: Росток, 2018. - С. 201-209.

- Новиков-Даурский Г.С. Историко-археологические очерки. Статьи. Воспоминания. - Благовещенск: Амурское кн. изд-во, 1961. - 192 с.

- Окладников А.П., Ларичев В.Е. Археологические исследования в бассейне Амура в 1954 году // Традиционная культура востока Азии. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 1999. - С. 4-29.

- Шеломихин О.А., Нестеров С.П., Алкин С.В. Долина Бурей в эпоху палеометалла: материалы и исследования памятников Букинский Ключ-1 и Безумка. - Благовещенск: Изд-во Благовещ. гос. пед. ун-та, 2017. - 194 с.