Кинематический и силовой анализ соревновательных упражнений при беге с препятствиями

Автор: Григоренко Д.Н., Бондаренко К.К., Шилько С.В.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 3 (53) т.15, 2011 года.

Бесплатный доступ

Оптимизация тренировочных нагрузок во многом определяется биомеханическими возможностями спортсмена, включая энергоэффективность организма, скорость и точность воспроизведения планируемых действий и т.д. В работе проведен кинематический и силовой анализ соревновательного упражнения «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» с оценкой усилия в ахилловом сухожилии на различных участках дистанции. Полученные данные позволяют определить параметры адресной тренировочной нагрузки, прогнозировать состояние связок и мышц спортсмена при выполнении сложно-координационных действий и обеспечить профилактику травматизма.

Соревновательное упражнение, структура движений, беговой шаг, центр масс, скелетные мышцы, ахиллово сухожилие

Короткий адрес: https://sciup.org/146216035

IDR: 146216035

Текст научной статьи Кинематический и силовой анализ соревновательных упражнений при беге с препятствиями

Для различных видов спорта высших достижений чрезвычайно актуально биомеханическое обоснование рациональной техники выполнения соревновательных упражнений. Это позволяет ввести в рассмотрение не только качественные, но и количественные параметры, в совокупности определяющие уровень спортивного мастерства. Так, основными параметрами, характеризующими структуру движения при беге с препятствиями, являются время и скорость бега, число, длина и частота шагов на отдельных участках дистанции [3, 4, 5, 8]. Анализ этих показателей является одним из условий организации эффективной подготовки спортсменов.

Цель настоящего исследования – кинематический и силовой анализ движений высококвалифицированных спортсменов-спасателей в условиях преодоления 100-метровой полосы с препятствиями.

Настоящая работа продолжает цикл исследований авторов в области биомеханики спорта [1, 2, 7] по практической реализации концепции «адресной тренировочной нагрузки» [6] применительно к сложно-техническим видам спорта. В качестве исходных данных использованы показатели соревновательной деятельности

Григоренко Дмитрий Николаевич, начальник кафедры пожарной аварийно-спасательной и физической подготовки, Гомель

Бондаренко Константин Константинович, к.п.н., заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, Гомель

Шилько Сергей Викторович, к.т.н., зав. отделом адаптивных материалов и биомеханики, Гомель ведущих спортсменов Республики Беларусь на чемпионатах мира по пожарноспасательному спорту – в 2008 г. в г. Софии (Болгария), в 2009 г. в г. Уфе (Россия) и в 2010 г. в г. Донецке (Украина).

Методика и организация исследования

Соревновательное упражнение «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» было условно разделено на четыре отрезка в зависимости от специфики выполняемых действий. Первый отрезок протяженностью 23 м характеризовался стартовым разбегом и был ограничен участком от старта (нулевая отметка движения) до начала «атаки забора». Второй отрезок протяженностью 5 м (от 23 до 28 м дистанции) включал «преодоление забора» с последующим бегом и подхватом пожарных рукавов. Третий отрезок дистанции (от 28 до 75 м) начинался с момента подхвата пожарных рукавов с последующим бегом по буму, соединением пожарных рукавов между собой и разветвлением. Четвертый отрезок протяженностью 25 м представлял собой максимально быстрое финиширование с одновременным соединением пожарного ствола с пожарным рукавом.

Исследование проводилось на учебно-тренировочной базе образовательного учреждения «Гомельский инженерный институт» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и в ходе соревнований различного уровня. В нем принимали участие спортсмены пожарно-спасательного спорта с квалификацией от кандидата в мастера спорта до мастера спорта международного класса. При выполнении соревновательного упражнения производили видеосъемку прохождения дистанции и регистрацию пространственно-временных параметров движения с последующей обработкой данных.

Выполнение упражнения «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» характеризуется относительно небольшой продолжительностью при большой (и даже максимальной на отдельных отрезках) мощности и относится к группе скоростносиловых видов пожарно-спасательного спорта. Высокие спортивные достижения в данном случае определяются скоростно-силовыми способностями. Вместе с тем значительную роль играет техника преодоления препятствий и выработка особого ритма бега по дистанции.

Результаты исследования

В таблице представлены результаты сильнейших спортсменов-спасателей Республики Беларусь по итогам чемпионата мира 2010 г. Время преодоления стометровой полосы с препятствиями варьировалось в пределах 15,02–15,90 с со средним значением 15,61 с.

Техника выполнения упражнения «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» определяется способом преодоления двух препятствий (забора и бума), выполнения ряда соединений (соединение пожарных рукавов между собой, подсоединение пожарного рукава к разветвлению и присоединение пожарного ствола к пожарному рукаву) и эффективностью бега по дистанции. Каждый элемент упражнения выполняется в определенном темпе и ритме.

Дистанцию спортсмен преодолевает за 60–64 беговых шага, включая 14–15 шагов от старта до забора (1-й отрезок), 4–4,5 шага от забора до подхвата пожарных рукавов (2-й отрезок), 27–29 беговых шага от подхвата пожарных рукавов до соединения разветвления (3-й отрезок) и 15–16 шагов на финише (4-й отрезок).

На первом отрезке дистанции 0–23 м необходимо набрать максимально возможную скорость на ограниченном участке и преодолеть двухметровый забор. Скорость выполнения упражнения составляет (6,7±0,07) м/с (около 94% от максимального значения) и достигается уже через 12–15 м после старта.

Кинематические параметры бега при выполнении упражнения «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями»

|

Длина отрезка дистанции, м |

Параметры |

Инициалы спортсмена |

Среднее значение со среднеквадратичным отклонением, X ± σ |

||||||

|

Т.А. |

С.В. |

С.С. |

Е.Б. |

К.А. |

Ш.М. |

М.А. |

|||

|

0–23 |

t, с |

3,42 |

3,40 |

3,40 |

3,42 |

3,46 |

3,48 |

3,46 |

3,43±0,03 |

|

v, м/с |

6,73 |

6,77 |

6,77 |

6,73 |

6,65 |

6,61 |

6,65 |

6,7±0,07 |

|

|

n, ш |

15 |

14 |

14 |

15 |

15 |

14 |

14 |

14,42±0,53 |

|

|

l, м |

1,54 |

1,65 |

1,65 |

1,54 |

1,54 |

1,65 |

1,65 |

1,6±0,06 |

|

|

r, ш/с |

4,39 |

4,12 |

4,12 |

4,39 |

4,34 |

4,03 |

4,05 |

4,21±0,16 |

|

|

24–28 |

t, с |

1,75 |

1,63 |

1,63 |

1,64 |

1,76 |

1,78 |

1,66 |

1,69±0,07 |

|

v, м/с |

2,86 |

3,07 |

3,07 |

3,05 |

2,84 |

2,81 |

3,02 |

2,96±0,12 |

|

|

n, ш |

4,5 |

4,0 |

4,0 |

4,5 |

4,0 |

4,5 |

4,5 |

4,29±0,27 |

|

|

l, м |

1,12 |

1,25 |

1,25 |

1,12 |

1,25 |

1,12 |

1,12 |

1,18±0,07 |

|

|

r, ш/с |

2,58 |

2,46 |

2,46 |

2,75 |

2,28 |

2,53 |

2,71 |

2,54±0,16 |

|

|

29–75 |

t, с |

7,08 |

7,06 |

7,11 |

7,02 |

7,12 |

7,02 |

7,12 |

7,08±0,04 |

|

v, м/с |

6,64 |

6,66 |

6,61 |

6,70 |

6,60 |

6,70 |

6,60 |

6,64±0,04 |

|

|

n, ш |

29 |

28 |

28 |

27 |

28 |

28 |

27 |

27,86±0,69 |

|

|

l, м |

1,62 |

1,68 |

1,68 |

1,74 |

1,68 |

1,68 |

1,74 |

1,69±0,04 |

|

|

r, ш/с |

4,10 |

3,97 |

3,94 |

3,85 |

3,94 |

3,99 |

3,80 |

3,94±0,1 |

|

|

76–100 |

t, с |

3,50 |

3,52 |

3,48 |

3,50 |

3,54 |

3,58 |

3,54 |

3,52±0,03 |

|

v, м/с |

7,15 |

7,11 |

7,19 |

7,15 |

7,07 |

6,96 |

7,07 |

7,10±0,08 |

|

|

n, ш |

15,0 |

15,5 |

15,5 |

15,8 |

15,2 |

15,0 |

15,2 |

15,31±0,3 |

|

|

l, м |

1,67 |

1,62 |

1,62 |

1,59 |

1,65 |

1,67 |

1,65 |

1,63±0,04 |

|

|

r, ш/с |

4,29 |

4,41 |

4,46 |

4,52 |

4,30 |

4,19 |

4,30 |

4,35±0,11 |

|

|

0–100 |

t, с |

15,75 |

15,61 |

15,62 |

15,58 |

15,88 |

15,86 |

15,78 |

15,73±0,12 |

|

v, м/с |

6,35 |

6,41 |

6,41 |

6,42 |

6,30 |

6,31 |

6,34 |

6,36±0,05 |

|

|

n, ш |

63,5 |

61,5 |

61,5 |

62,3 |

62,2 |

61,5 |

60,7 |

61,89±0,89 |

|

|

l, м |

1,58 |

1,63 |

1,63 |

1,61 |

1,61 |

1,63 |

1,65 |

1,62±0,02 |

|

|

r, ш/с |

4,04 |

3,94 |

3,94 |

4,00 |

3,92 |

3,88 |

3,85 |

3,94±0,07 |

|

Примечание: t – время бега на отрезках, с; v – скорость бега на отрезках, м/с; n – количество беговых шагов на отрезках; l – длина беговых шагов на отрезках, м; r – частота беговых шагов на отрезках, ш/с.

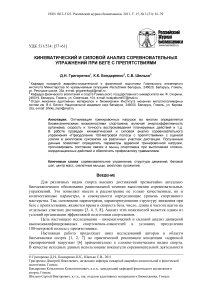

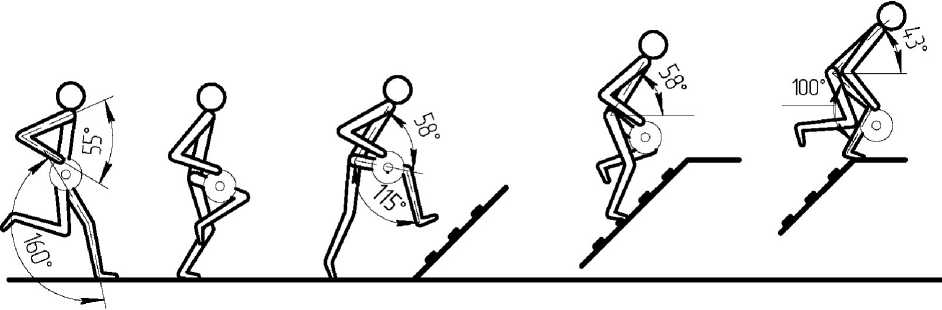

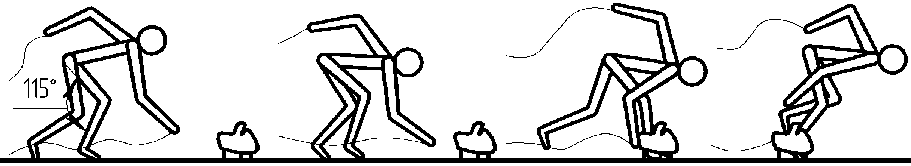

За 8 м до забора скорость несколько снижается вследствие подготовки к его преодолению. Шаги укорачиваются, корпус незначительно отклоняется назад. Происходит естественное торможение перед препятствием. Угол отклонения корпуса от вертикали составляет (79±3)° (рис. 1, а ). Частота шагов приближена к максимальной интенсивности (96–97%) и составляет 4–4,5 ш/с. Наилучшие результаты показывают

а б в

Рис. 1. Подготовка спортсмена к преодолению забора спортсмены, способные максимально приблизить скорость движения на этом отрезке к скорости, достигнутой за предыдущие 17 м. Сокращение длительности фазы амортизации достигается за счет предварительного напряжения и жесткости мышц, а также сохранения минимальных углов отклонения туловища от горизонтальной оси (86±2)° и сгибания ноги в коленном суставе (140±3)° (рис. 1, б). В то же время преодоление забора на очень высокой скорости сказывается на технической стороне выполнения упражнения. Избежать этого можно при минимальном отклонении туловища от вертикали (не более 20–25°) и мягкой постановке опорной ноги на забор со сгибом в коленном суставе на угол (117±3)° (рис. 1, в).

Важнейшим фактором эффективности техники бега на стометровой полосе с препятствиями является момент опоры, при котором потери скорости должны быть минимальны. Длительность контакта ноги с опорой в фазе амортизации также должна быть минимальной. Сокращение амортизационной фазы при несущественной потере горизонтальной скорости может быть достигнуто приближением плюсневой части стопы к проекции центра масс тела. Расстояние между точкой постановки стопы и линией проекции общего центра масс не должно превышать 0,35 м (см. рис. 1, б ).

Угол отталкивания определяется характером действий в период прохождения проекции вертикали и скоростью движения маховой ноги. В фазе амортизации и отталкивания мышцы действуют последовательно в уступающем и преодолевающем режиме, трансформируя потенциальную энергию спортсмена в кинетическую энергию.

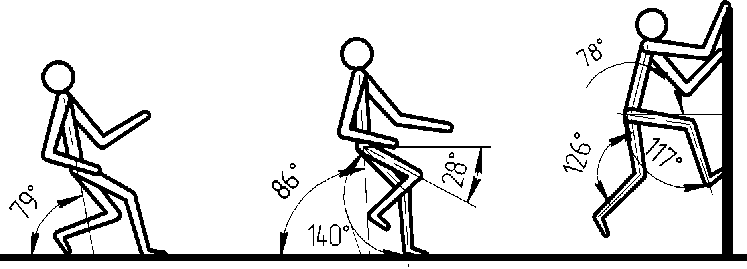

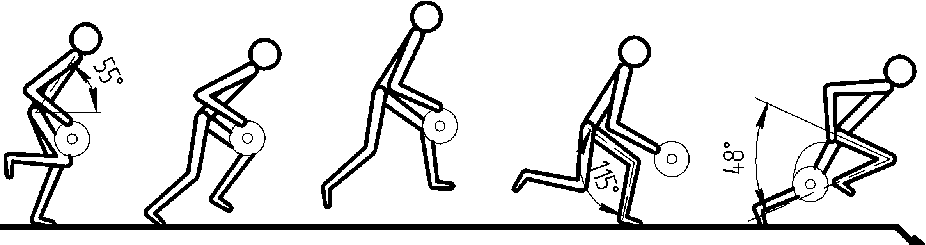

На следующем отрезке дистанции 23–28 м (преодоление забора) скорость составляет около 44% от максимальной. В момент непосредственной атаки тело спортсмена активно подтягивается двумя руками к забору, маховая нога ложится на забор под углом (45±3)° с отклонением туловища в противоположную сторону от точки опоры, под углом (40±5)° относительно горизонтали забора (рис. 2, а , б ), что предотвращает излишнее вертикальное перемещение над забором и тем самым потерю скорости движения. При преодолении забора значительная нагрузка приходится на руки, которые подтягивают туловище к препятствию и удерживают его в таком положении (см. рис. 2, б ). После перемещения за забор туловище остается практически в горизонтальном положении, а плечи перемещаются вперед относительно проекции центра масс. Проекция плечевых суставов находится на расстоянии 0,75–0,80 м за проекцией забора (рис. 2, в ). В этот момент выполняется активное отталкивание от забора толчковой ногой и опорной рукой.

Движение маховой ноги также свидетельствует о высокой эффективности техники бега и скорости преодоления препятствия. Сегменты маховой ноги (бедро, голень и стопа) создают инерцию движения вперед–вверх. Об эффективности и взрывном характере отталкивания свидетельствуют следующие параметры: угол подъема бедра (57±3)°, угол сгибания маховой ноги (150±3)°, угол наклона корпуса (58±2)° (рис. 2, г ). Скорость спортсмена на данном участке составляет около 42% от максимальной и колеблется в диапазоне 2,8–3,1 м/с.

а б в г д

Рис. 2. Преодоление забора и приземление спортсмена на беговую дорожку

а б в г д е

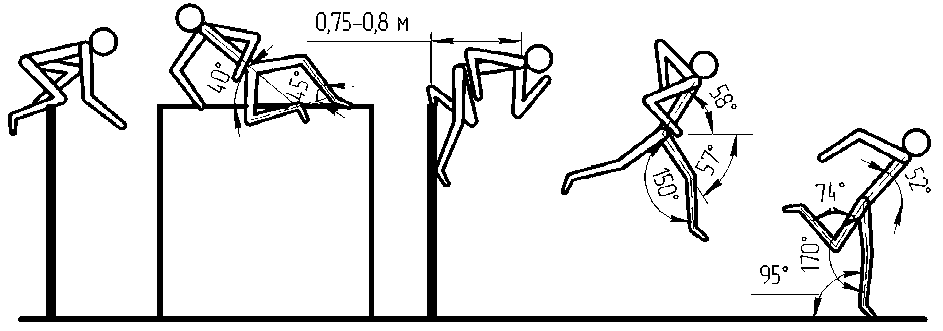

Рис. 3. Подхват пожарных рукавов

В момент приземления угол наклона туловища находится в пределах (52±2)° (рис. 2, д ). Общий центр масс тела расположен на расстоянии 0,15–0,20 м до точки опоры. Значительная нагрузка во время приземления приходится на опорную ногу. При постановке ноги на опору в момент приземления угол в коленном суставе в амортизирующей фазе равен (170±2)°, угол сгибания маховой ноги в коленном суставе (74±3)° (см. рис. 2, д ). Угол между голенью опорной ноги и беговой дорожкой составляет (95±2)°, что снижает тормозящий эффект и отрицательное воздействие нагрузки при постановке ноги на опору (см. рис. 2, д ).

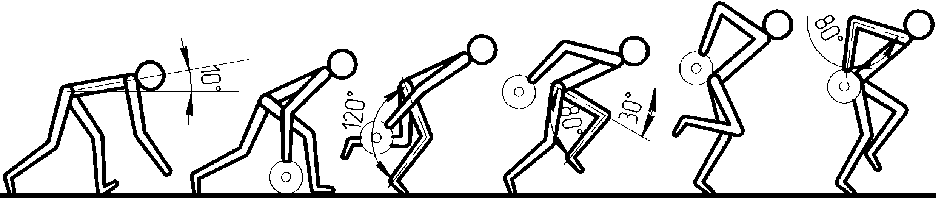

На отрезке 28–75 м (подхват рукавов, бег по буму, соединение рукавов между собой и подсоединение рукава к разветвлению) отмечается повышение скорости бега до 93–94% от максимальной (6,6–6,7 м/с). Средняя длина бегового шага постепенно растет, достигая значения 1,6–1,7 м. Полученную после приземления и отхода от забора кинетическую энергию спортсмены используют для начала движения по беговой дорожке. Важной задачей в данный момент является быстрый подхват пожарных рукавов без потери скорости бега. Спортсмен выполняет 2,5–3 беговых шага от момента касания беговой дорожки до подхвата пожарных рукавов. Угол наклона туловища составляет (10±2)° относительно горизонтальной оси тазобедренных суставов (рис. 3, а ). Основная нагрузка в момент подхвата рукавов приходится на опорную ногу. Угол в коленном суставе составляет около 120° (рис. 3, в ). После подхвата пожарных рукавов активно выносится бедро маховой ноги и происходит ее сгибание в коленном суставе до угла (80±3)° (рис. 3, г ). Угол сгибания локтевых суставов составляет (80±3)° (рис. 3, е ).

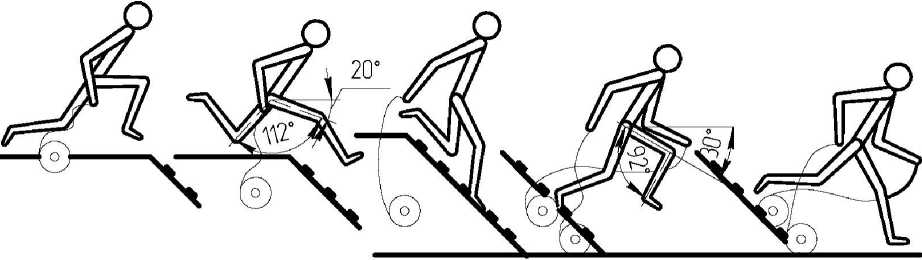

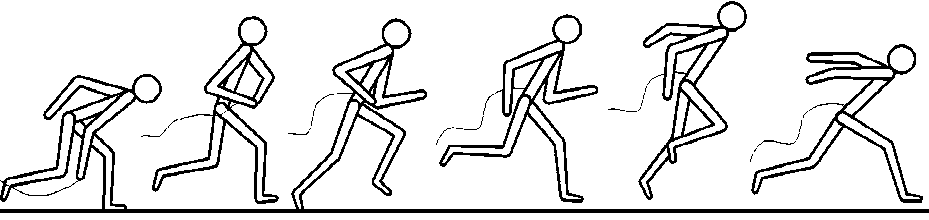

До преодоления очередного препятствия спортсмен делает 5–5,5 беговых шага. Скорость движения постепенно нарастает и к моменту захода на бум достигает максимума для данного отрезка дистанции. На последнем шаге перед бумом корпус выпрямляется, руки в локтевых суставах сгибаются до угла (55±3)°, угол в коленном суставе опорной ноги в фазе амортизации (160±5)° (рис. 4, а ). При следующем шаге угол в коленном суставе маховой ноги составляет (115±3)° (рис. 4, в ). В момент первого касания бума вновь происходит наклон туловища до (58±2)° относительно линии горизонта, проходящей через линию тазобедренных суставов (рис. 4, г ). Как и при преодолении забора, надлежащий выбор положения туловища позволяет избежать излишнего вертикального перемещения над бумом (см. рис. 4, в , г , д ). Значимым моментом выполнения первого шага по буму является низкая посадка на опорной ноге (угол в коленном суставе (100±5)°) и наклон туловища (43±2)°) (см. рис. 4, д ), что способствует плавному вбеганию. При заходе на бум опорная нога ставится ближе к началу бревна, что способствует сохранению набранной скорости, проекция плечевых суставов находится за проекцией оси опорной ноги (см. рис. 4, д ).

Бег по буму отличается от бега по беговой дорожке большим наклоном туловища (55±5)° (рис. 5, а , б , в ) и большей частотой шагов – до 3,5–4 ш/с. Перед сходом с бума углы в коленных суставах опорной и маховой ноги достигают минимальных значений (115±5)° (рис. 5, г ) и (48±3)° (рис. 5, д ) соответственно. Увеличенная частота шагов позволяет спортсмену преодолеть бум за 5 беговых шагов без существенной потери бега (6,2–6,6 м/с).

Отличительной особенностью схода с бума является низкое подседание на опорной ноге на последнем шаге, наклон туловища до 48–50° (рис. 6, а ), широкий «выпад» на сходню с углом между бедрами в (112±2)° и поднятием колена маховой ноги до угла (20±2)° относительно оси тазобедренных суставов (рис. 6, б ).

а б в г д

Рис. 4. Забегание на бум

а б в г д

Рис. 5. Бег по буму

а б в г д

Рис. 6. Сход на беговую дорожку

а б в г

д е ж з

Рис. 7. Присоединение пожарного рукава к разветвлению

Для максимального использования скорости, набранной при движении по буму, необходимо обеспечить мощное отталкивание от сходни, подъем бедра маховой ноги до угла (30±5)° относительно плоскости тазобедренных суставов и сгибание ноги в коленном суставе до угла (92±3)° (рис. 6, г ).

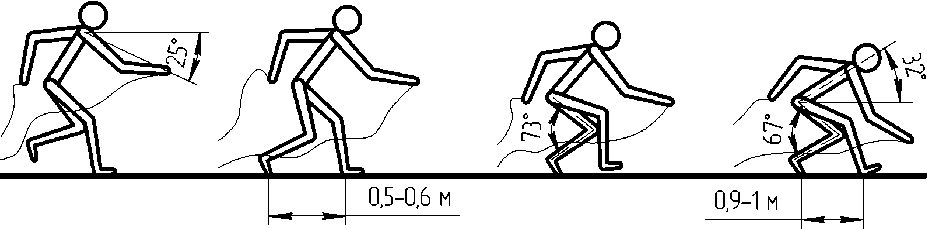

Подготовка к выполнению упражнения у разветвления отличается постепенным снижением центра масс за счет сгибания ног в коленном и тазобедренном суставах и наклоном корпуса вперед (рис. 7, а ). Для выполнения соединения пожарного рукава с разветвлением за 4–5 беговых шагов до разветвления спортсмен поднимает правую руку с полугайкой пожарного рукава до угла (25±5)° относительно горизонта оси плечевых суставов и направляет руку по прямой к соединительной головке разветвления (см. рис. 7, а ). Происходит постепенное укорочение 23–27-го беговых шагов до минимума 0,50–0,60 м (рис. 7, б ) и увеличение длины 28–29-го беговых шагов перед разветвлением до 0,9–1 м (рис. 7, г ). Во время выполнения 29-го бегового шага угол в коленном суставе опорной ноги составляет (73±3)° (рис. 7, в ). В дальнейшем происходит опускание общего центра масс тела за счет сгибания опорной ноги в коленном суставе до (67±3)° и увеличение наклона туловища до (32±2)° (см. рис. 7, г ).

Рис. 8. Присоединение пожарного ствола к пожарному рукаву и финиширование

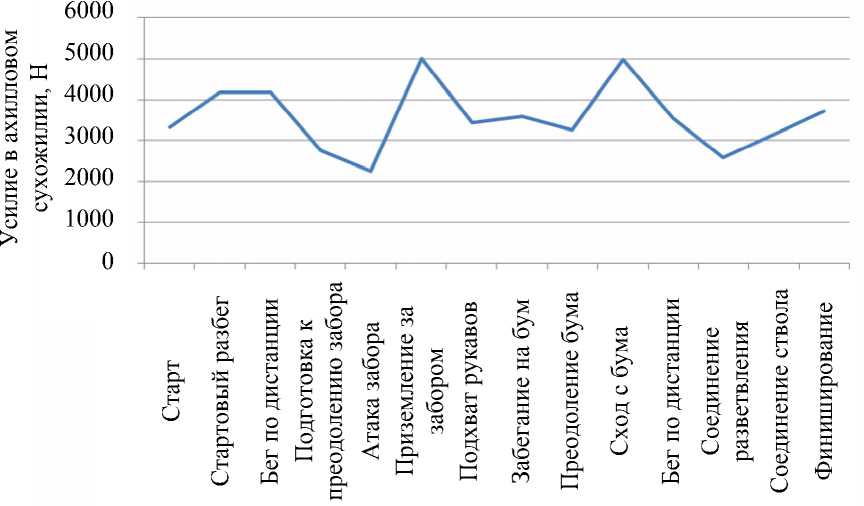

Рис. 9. Усилие в ахилловом сухожилии при выполнении соревновательного упражнения «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями»

За 2–3 беговых шага до разветвления и в момент соединения с ним центр масс тела движется параллельно беговой дорожке. Это позволяет плавно подойти к разветвлению и обеспечить точность соединения (рис. 7, д , е , ж , з ). В момент встречи правой руки с разветвлением центр масс тела переходит с опоры на две ноги на впереди стоящую ногу (см. рис. 7, е ).

На финишном отрезке (75–100 м) спортсмены показывают максимальную скорость бега и высокую частоту беговых шагов. Эти показатели составляют 6,96–7,15 м/с и 4,0–4,5 ш/с соответственно (рис. 8). Обращает на себя внимание способность спортсменов высокого класса наращивать скорость в момент присоединения пожарного ствола к рукаву, не опуская взгляд на место соединения полугаек.

При выполнении упражнения в части разветвления, во время преодоления забора и бума существенную нагрузку испытывают не только скелетные мышцы, но и сухожилия, в особенности ахиллово сухожилие. Это обусловлено изменением скорости и направления движения, а также угла между плоскостью стопы и поверхностью опоры.

При изменении состояния скелетных мышц (растяжении и сокращении) механическое напряжение передается от саркомера к сухожилию. Напряжение в сухожилии колеблется от 20–25% при сокращении скелетной мышцы до 90–95% при ее максимальном растяжении. Низкая, в сравнении со скелетной мышцей, эластичность сухожилия ограничивает величину усилия пороговым значением около 5000 Н.

По данным исследований авторов, такое усилие достигается при сходе с бума и преодолении забора в момент постановки ноги во время приземления за препятствием, когда критический угол между стопой и плоскостью опоры составляет (30±2,3)° (рис. 9). В условиях мышечного утомления, равно как и в условиях утомления сухожилий, снижается эластичность тканей и, как следствие, повышается вероятность получения травмы. Поэтому количественные критерии выполнения упражнений в зависимости от их интенсивности являются основой планирования как микро-, так и мезоциклов.

Выводы

Представленные данные позволяют охарактеризовать структуру бега на соревновательной дистанции пожарно-спасательного спорта «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» в условиях соревновательной деятельности следующим образом:

-

1. Особенностью дистанции является чередование отрезков с различной частотой бегового шага, скоростью и ритма бега, когда разгон сменяется торможением. Соревновательный результат зависит от скорости бега на данных отрезках, техники преодоления препятствий и затрат времени на подготовку и преодоление этих препятствий.

-

2. На участке дистанции 0–23 м достигается около 94% максимальной скорости (6,7±0,07) м/с. У сильнейших спортсменов стартовый разбег и достижение максимальной скорости отмечается через 12–15 м.

-

3. На участке дистанции 23–28 м скорость минимальна относительно остальных отрезков дистанции и составляет (2,96±0,12) м/с.

-

4. На участке дистанции 28–75 м отмечается дальнейшее увеличение скорости бега. На фоне увеличения скорости, (6,64±0,04) м/с, повышается длина, (1,69±0,04) м, и частота беговых шагов, (3,94±0,01) ш/с. Скорость соединения разветвления увеличивается за счет уменьшения угла сгибания в коленном суставе опорной ноги на 28–29-м беговых шагах, что позволяет быстрее пройти финишный отрезок, однако вероятность соединения пожарного рукава с разветвлением значительно уменьшается.

-

5. На финишном участке дистанции 75–100 м на фоне увеличения частоты шагов, (4,35±0,11) ш/с, и незначительного уменьшения длины шага, (1,63±0,04) м, спортсмены-спасатели достигают максимальной скорости, (7,1±0,08) м/с.

-

6. При сходе с бума и преодолении забора в момент постановки ноги во время приземления за препятствием, когда критический угол между стопой и плоскостью опоры составляет (30±2,3)°, в ахилловом сухожилии возникает усилие, близкое к пороговому.

Представляется, что информация такого рода о кинематических и силовых параметрах, полученная тренерами и спортсменами по итогам соревнований, позволяет определить оптимальный режим тренировок, снизить травматизм и психоэмоциональные нагрузки.

Список литературы Кинематический и силовой анализ соревновательных упражнений при беге с препятствиями

- Бондаренко К.К., Лисаевич Е.П., Шилько С.В., Бондаренко А.Е. Изменение кинематики гребка при утомлении скелетных мышц//Российский журнал биомеханики. -2009. -Т. 13, № 2. -С. 24-33.

- Бондаренко К.К., Хихлуха Д.А., Бондаренко А.Е., Шилько С.В. Влияние утомления мышц на кинематику движений при гребле на байдарке//Российский журнал биомеханики. -2010. -Т. 14, № 1. -С. 48-55.

- Григоренко Д.Н., Бондаренко К.К. Нормирование тренировочных средств в подготовке спортсменов пожарно-спасательного спорта//Совр. олимп. спорт и спорт для всех: материалы XI Междунар. науч. конгр.: в 4 ч. -Минск, 2007. -Ч. 4. -С. 24-26.

- Зациорский В.М., Аруин А.С., Селуянов В.Н. Биомеханика двигательного аппарата человека. -М.: Физкультура и спорт, 1981. -143 с.

- Мирзоев О.М. Сравнительный анализ кинематических параметров бега на 100 м у сильнейших спринтеров мира и России в условиях соревновательной деятельности/Сб. трудов ученых РГАФК. -М., 1999. -С. 51-58.

- Плескачевский Ю.М., Шилько С.В., Бондаренко К.К. Роль биомеханики в спорте высших достижений//Механика-2009: материалы 4-го Белорус. конгресса по теор. и прикл. механике 22-24 декабря 2009 г., Минск. -Минск, 2009. -С. 79-91.

- Шилько С.В., Черноус Д.А., Бондаренко К.К. Метод определения in vivo вязкоупругих характеристик скелетных мышц//Российский журнал биомеханики. -2006.-Т. 10, № 4.-C. 47-55.

- Hanley B., Bissas A. Kinematic characteristics of elite men's and women's 20 km race walking and their variation during the race//Sports Biomechanics. -2011. -Vol. 10, No. 2. -P. 110-124.