Кинетические характеристики процесса биологической очистки сточных вод масложировой промышленности

Автор: Саинова Виктория Николаевна, Костров Александр Николаевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Промышленная экология

Статья в выпуске: 1-8 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Анализ существующих методов очистки сточных вод масложировой промышленности показывает, что наиболее эффективный способ – биологическая очистка. Экспериментальное изучение кинетики окисления представляет большой практический интерес. Авторами впервые получены константы уравнений ферментативных реакций процесса двухступенчатой биологической очистки сточных вод масложировой промышленности.

Сточные воды, масложировая промышленность, константа, уравнение, ферментативная реакция, кинетика

Короткий адрес: https://sciup.org/148199972

IDR: 148199972 | УДК: [628.356:577.151.037]:[664.3+665.2]

Текст научной статьи Кинетические характеристики процесса биологической очистки сточных вод масложировой промышленности

Сегодняшняя ситуация с состоянием природной среды, особенно в промышленно развитых регионах, указывает на возрастание антропогенной нагрузки на природные экосистемы, в особенности по показателям сброса загрязнений в окружающую среду. На этом фоне выделяется ряд отраслей промышленности, производящих значительные выбросы различных групп отходов, в том числе и сточных вод с высоким удельным содержанием загрязнений. Одним из производств, оказывающим серьезное воздействие на загрязнение природной среды сточными водами, являются пищевые предприятия, в частности, масложировые производства.

Современное производство пищевых продуктов характеризуется сложной технологией, большим числом операций, сопровождающихся образованием побочного сырья и высоко концентрированных по органическим соединениям и загрязнениям сточных вод. В настоящее время разработка эффективной технологии очистки высококонцентрированных сточных вод является одним из наиболее сложных и наукоемких процессов. Анализ существующих методов очистки сточных вод масложировой промышленности показывает, что наиболее эффективным методом является биологическая очистка сточных вод. Процесс биологической очистки описывается уравнениями ферментативных реакций. Особенность

промышленность, константа, уравнение, фер- ферментативных реакций заключается в том, что скорость их не пропорциональна концентрации субстрата, она возрастает до определенного уровня. Кинетика ферментативных реакций основана на предположении существования фермент-субстратного комплекса и зависимости скорости реакции от скорости его распада. При этом предполагается, что комплекс образуется мгновенно, его концентрация остается постоянной и определяется термодинамическим равновесием между ферментом, субстратом и этим комплексом.

Экспериментальное изучение кинетики окисления органических веществ сточных вод представляет большой практический интерес, поскольку позволяет оценить степень и характер влияния присутствующих токсичных веществ на скорость окисления, что, в свою очередь, позволяет подобрать оптимальный тип схемы и правильные технологические параметры процессов биологической очистки сточных вод. Одним из методов интенсификации биологических процессов очистки сточных вод является разделение процесса на ряд ступеней. Известно, что скорость процесса биохимического окисления возрастает с увеличением концентрации субстрата и активного ила. В связи с этим при глубокой очистке концентрированных сточных вод для повышения производительности процесс целесообразно делить на ряд стадий. На первой стадии осуществляется очистка сточных вод с поддержанием достаточно высоких концентраций субстрата, обеспечивающих высокую скорость биохимического окисления. На второй стадии возможно более глубокое окисление оставшейся части органических веществ при меньших скоростях [1].

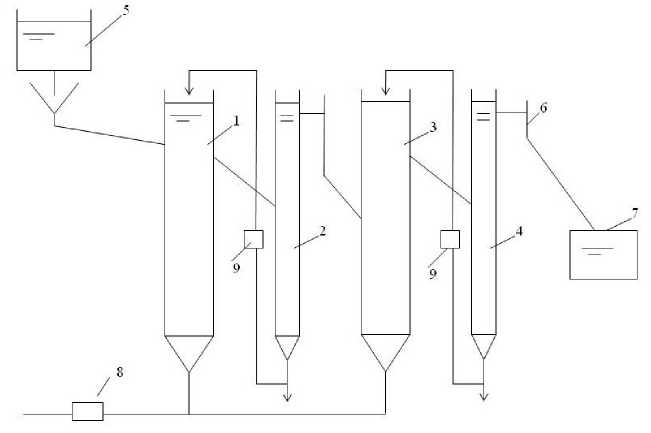

Объектом исследования служили сточные воды масложирового предприятия

«Астсырпром». Определение технологических параметров производилось на модельной установке, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Схема установки двухступенчатой очистки сточных вод:

1 – аэротенк I ступени, 2 – отстойник I ступени, 3 – аэротенк II ступени, 4 – отстойник II ступени, 5 – ёмкость со сточной водой, 6 – слив очищенной воды, 7 – емкость с очищенной водой,

8 – расходомер воздуха, 9 – циркуляционный насос

Работа установки осуществляется следующим образом. После отстаивания в первичном отстойнике для удаления грубодисперсных примесей и жироподобных веществ, вода поступает в установку биологической очистки. Сточная вода из сосуда с исходной водой подается в аэротенк I ступени, где происходит окисление загрязнений активным илом при непрерывной аэрации. Далее вода самотеком поступает в отстойник I ступени, где оседает активный ил. Из отстойника I ступени вода подается в аэротенк II ступени для дальнейшей биологической очистки, а затем в отстойник II ступени. Отстойники имеют выпуски для избыточного активного ила, оседающего в процессе очистки на дно, также из отстойников I и II ступени оседающий активный ил при помощи насоса-дозатора подается в аэротенк I ступени и II ступени соответственно для циркуляции активного ила в пределах каждой ступени. Из отстойника II ступени вода подается в емкость для сбора очищенной воды.

Известно, что скорость процесса биологической очистки при прочих равных условиях возрастает с увеличением концентрации активного ила ( Х 0 , г/л), концентрации растворённого кислорода ( C O 2 , мг/л) и температуры в аэротенке ( Т , °С). В связи с этим в ходе эксперимента контролировали: расход сточной воды

( Q , л/ч), воздуха, концентрацию растворенного кислорода. Кроме того, в аэротенках регистрировали величину рН, а также значения илового индекса ( I , см3/л). Период аэрации определяли по формуле:

TA

W A

Q ,

где W A – объем аэротенка, л.

Величину удельной скорости окисления рассчитывали по формуле:

р =

S0

^^^^^^^в

ST

Xо '(1 -Z)' Та

где S 0 и S T – концентрация субстрата в сточной и очищенной воде, определяемая по БПК 5 .

Эксперимент ставили с целью определения параметров оптимального режима работы установки, при котором достигается максимальная производительность при заданном качестве исходной и очищенной воды. Технологические параметры оптимального режима определяли с помощью расчетных зависимостей, константы и коэффициенты к которым находили в результате обработки опытных данных, полученных на модельной установке. Исследования состояли из нескольких серий опытов, в каждой из которых изменяли один из регулирующих

параметров. После расчёта параметров оптимального режима проводили контрольный опыт, который должен был их подтвердить. В ходе исследований варьировалась доза ила в аэротенках, период аэрации и концентрация растворенного кислорода на каждой ступени. Время пребывания воды в илоотделителях не изменялось и составляло 0,5 часа.

Как отмечалось ранее кинетика биохимического окисления растворенных органических загрязнений в ходе биологической очистки наиболее достоверно и информативно описывается уравнениями ферментативных реакций. В условиях нелимитированного процесса кислородом основное кинетическое уравнение имеет вид:

р т ■ L ex 1

р —---

Kl + Lex 1 + Ф-a где р - удельная скорость окисления, мгБПК/г^ч; Lex - концентрация загрязнений в аэротенке, мгБПК/л; a - доза ила в аэротенке, г/л.

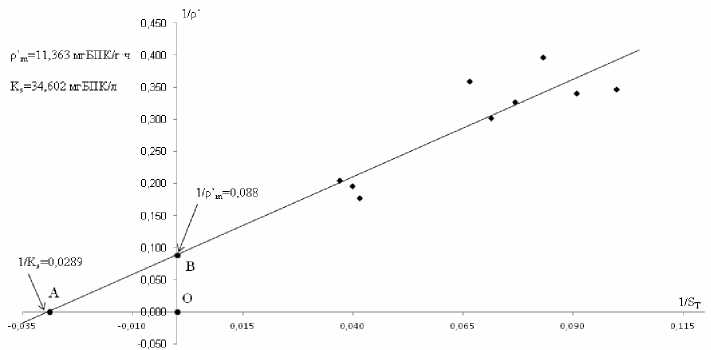

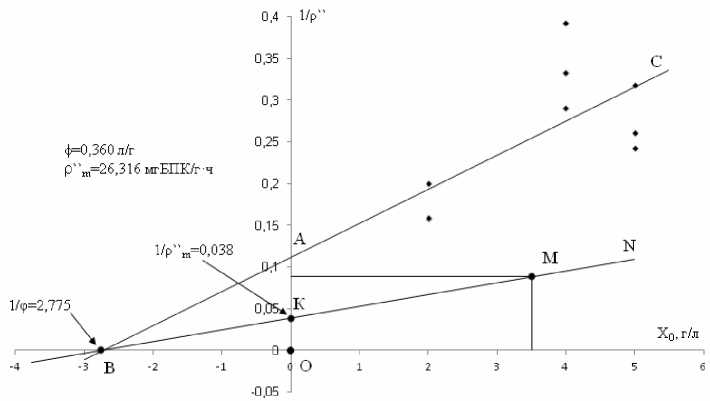

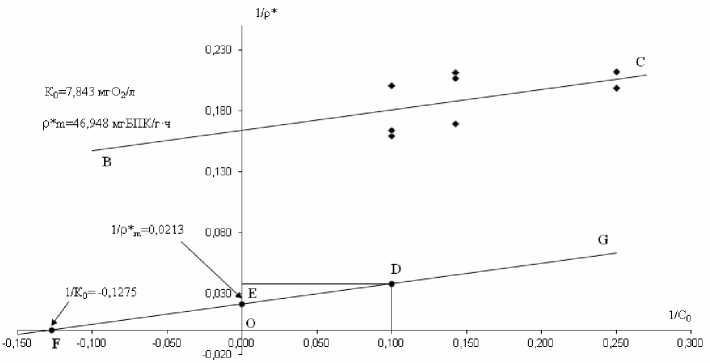

В результате математической обработки полученных данных по сериям опытов графоаналитическим методом (с помощью графиков двойных обратных величин), определялись значения константы полунасыщения ( KL , мгБПК/л), максимальной удельной скорости окисления ( p m , мгБПК/г^ч) и коэффициента ингибирования продуктами метаболизма ила ( ф , л/г). Исследования по определению констант уравнений ферментативных реакций для первой ступени очистки были ранее опубликованы [2]. Графики по определению констант уравнений ферментативных реакций для второй ступени очистки приведены на рис. 2, 3, 4.

Рис. 2. График двойных обратных величин зависимости удельной скорости окисления от величины БПК в очищенной воде

Рис. 3. График обратных величин зависимости удельной скорости окисления от концентрации активного ила в аэротенке

Рис. 4. График двойных обратных величин зависимости удельной скорости окисления от концентрации кислорода в аэротенке

Значение констант уравнений ферментативных реакций для двух ступеней очистки приведены в таблице 1. Анализ данных таблицы 1 указывает на тенденцию снижения константы K L при разделении процесса на стадии (ступени), что обусловлено адаптацией ила. Но при этом наблюдается возрастание величины коэффициента ингибирования φ , что снижает эффективность увеличения дозы ила в аэротенке.

Таблица 1. Константы уравнений ферментативных реакций

|

Константы |

Ступени очистки |

|

|

I ступень |

II ступень |

|

|

ρ m , мгБПК/г∙ч |

74,71 |

46,95 |

|

K L , мгБПК/л |

320 |

52 |

|

φ , л/г |

0,172 |

0,36 |

Вывод: полученные кинетические зависимости дают возможность оптимизировать исследуемую схему очистки. Использование уравнений ферментативных реакций позволяет выбрать рациональные соотношения объемов сооружений в многоступенчатых схемах и другие технологические параметры их работы.

Список литературы Кинетические характеристики процесса биологической очистки сточных вод масложировой промышленности

- Яковлев, С.В. Биологическая очистка производственных сточных вод. Процессы, аппараты и сооружения/С.В. Яковлев, И.В. Скирдов, В.Н. Швецов и др. -М.: Стройиздат, 1985. 208 с.

- Саинова, В.Н. Определение кинетических характеристик биохимического окисления веществ сточных вод масложировой промышленности/В.Н. Саинова, А.Н. Костров//Юг России: экология, развитие. 2010, №4. С. 130-135.