Кипящая Земля

Автор: Вильшанский А.Н.

Журнал: Доклады независимых авторов @dna-izdatelstwo

Рубрика: Геология

Статья в выпуске: 32, 2015 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время вообще отсутствует возможность своевременного краткосрочного предсказания сильных землетрясений в заданном районе. В статье изложен новый взгляд на причину разрушительных землетрясений. Предложена комбинированная система предупреждения о возможности сильного землетрясения, не требующая никаких первоначальных затрат на ее создание. Более того, ее создание может обеспечить большую прибыль тем, кто возьмется ее реализовать.

Короткий адрес: https://sciup.org/148311795

IDR: 148311795

Текст научной статьи Кипящая Земля

В настоящее время вообще отсутствует возможность своевременного краткосрочного предсказания сильных землетрясений в заданном районе. В статье изложен новый взгляд на причину разрушительных землетрясений. Предложена комбинированная система предупреждения о возможности сильного землетрясения, не требующая никаких первоначальных затрат на ее создание. Более того, ее создание может обеспечить большую прибыль тем, кто возьмется ее реализовать.

Содержание

Жизнь открытий

Землетрясение есть результат движения тектонических плит?

Ситуация с прогнозом землетрясений

Смена парадигмы

Основная идея предлагаемой гипотезы

Гравитационные явления и аномалии

Энергия выброса

«Спецэффекты»

Форма длиннопериодных колебаний

Глубокофокусные землетрясения

Цунами.Торнадо. Горообразование. Загадочные катастрофы

Диагностика «ядерных» объектов

«Второй удар»

О возможности предсказания землетрясений на основе изложенной гипотезы

Методика обнаружения фрагментов и предсказание места будущего землетрясения

Система предупреждения о землетрясении - коллективная или индивидуальная? Комбинированная!

Жизнь открытий

Работать над проблемами, лежащими вне пределов традиционно очерченных границ науки, значит рисковать вызвать к себе естественное недоверие со стороны части, если не всех, заинтересованных лиц и попасть в положение изгоя.

Владимир Кеппнер

В науке случается, что объяснение вновь открытого явления с уже установившихся позиций и взглядов (принятой парадигмы) встречает те или иные трудности. Крайним общеизвестным случаем неудачи трактовки явления с единых ранее установившихся позиций является, например, корпускулярноволновая теория света, объясняющая одни явления с позиций корпускулярной гипотезы, а другие – с позиций гипотезы волновой. Казалось бы, это был самый лучший случай попытаться «умножить сущности», то есть ввести некое новое предположение, которое объяснило бы все световые явления с единой позиции. Проблема состоит в том, что уже более ста лет такое предположение никто не сумел сделать.

Но если подобное предположение даже и может быть сделано, то возникают два случая.

В первом случае новая гипотеза полностью объясняет все известные явления. Вообще говоря, это первое требование к рабочей теории (и поэтому корпускулярно-волновая гипотеза обычно теорией не называется). Но следующим шагом, более важным по значимости, является такая гипотеза, которая объясняет не только все известные явления из данной области знания, но и другие явления, ранее к данной области не относимые, и существовавшие как бы сами по себе.

Все сказанное относится и к области науки, занимающейся

Доклады независимых авторов 2015 выпуск 32 выявлением причин землетрясений. До начала ХХ века не удавалось подступиться к этим причинам.

"В январе 1912 года Альфред Лотар Вегенер (1880—1930) ,немецкий геофизик и метеоролог, представляет общественности свою теорию дрейфа материков. Континенты являются независимыми плато , лёгкими по сравнению с более глубокими слоями земной коры . Из-за этого они могут, как льдины, дрейфовать по земной коре. В ходе истории континенты изменили положение и передвигаются до сих пор. Так, африканский континент «подползает» под плато Евразии , образуя Альпы . До Вегенера уже много известных учёных выражали подобные мысли, например Александр Гумбольдт или Евграф Быханов , но они не могли выработать теорию. Вегенер же нашёл множество доказательств в пользу своей теории. К примеру, западный берег Африки замечательно подходит к восточному берегу Южной Америки , а флора и фауна Европы и Америки, как живая, так и вымершая, чрезвычайно похожи, несмотря на расстояние между ними — более 5000 километров. Несмотря на массу доказательств, у теории было много противников. Это объяснялось тем, что Вегенер так и не смог объяснить механизмы, приводящие в движение континенты. В 1930—1940-е годы такое объяснение дал шотландский геолог Артур Холмс (1890—1965). Он предположил, что силой, движущей континенты, могли бы стать потоки вещества, существующие в мантии и приводимые в движение разностью температур между поверхностью и ядром Земли. При этом теплые потоки поднимаются вверх, а холодные опускаются вниз — происходит конвекция ." (Википедия, «Вегенер»)

Впервые гипотеза о дрейфе континентов была изложена Вегенером 6 января 1912 года на заседании Немецкого геологического общества во Франкфурте-на-Майне. Однако его доклад был провальным, реакция ученых на высказанную им точку зрения, была резко отрицательной

В связи с вышеизложенным, становятся понятными самые примечательные слова, сказанные о гипотезе Вегенера в 1953 году вышеупомянутым Артуром Холмсом: «Должен признаться, что, несмотря на все доводы «за», мне никогда не удавалось полностью освободиться от смутного предубеждения против гипотезы дрейфа континентов. Так сказать, всем геологическим нутром я чувствовал, что она фантастична»

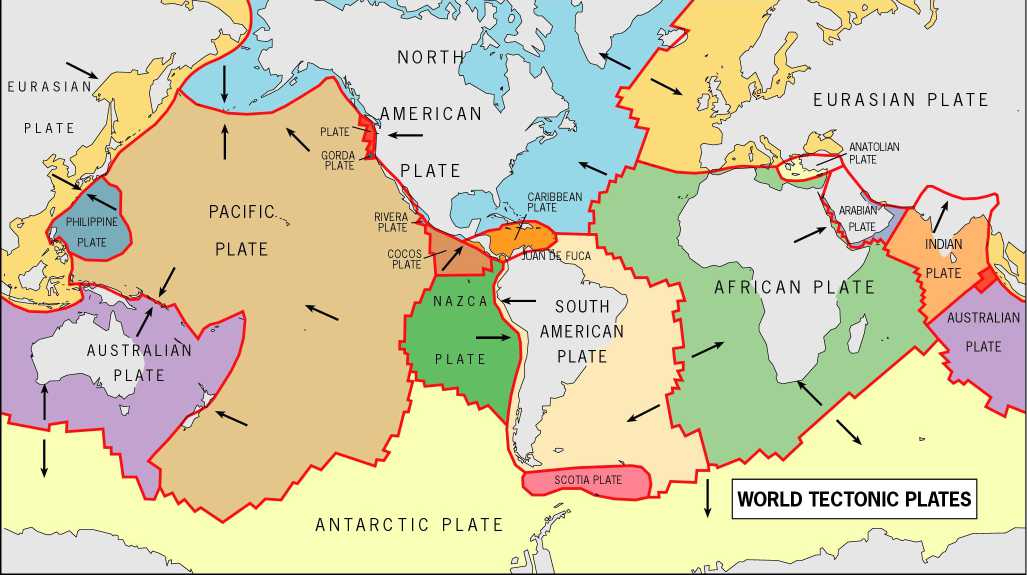

Понадобилось еще полвека, чтобы к концу 1960-х годов представления о крупных перемещениях земной коры превратились из гипотезы в развернутую теорию, в учение о тектонике плит. Сейчас, с помощью съёмок со спутников и компьютерных симуляций можно просчитать, как выглядела Земля сотни миллионов лет назад, и как она будет выглядеть в будущем. В начале Юрского периода все континенты были соединены в одном континенте Пангея , и лишь потом разошлись и заняли сегодняшние места (Википедия, «Вегенер»)

Впоследствии была создана также и теория разломов, возникающих по тем же причинам. Она была разработана на основании поведения образцов в лабораторных условиях, в то время как очевидно, что разломные процессы в природных условиях могут проходить по совершенно иным сценариям.

Землетрясение есть результат движения тектонических плит?

Теория тектоники плит сомкнулась с представлениями о дрейфе континентов, мгновенно обросла геологическими и геофизическими фактами и получила всеобщее признание. Несмотря на множество противоречий и недоказанных предположений, теория (гипотеза) движения литосферных плит стала основой теории возникновения (и прогноза) землетрясений. Причина проста – не было ничего другого.

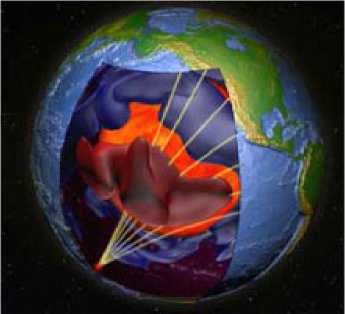

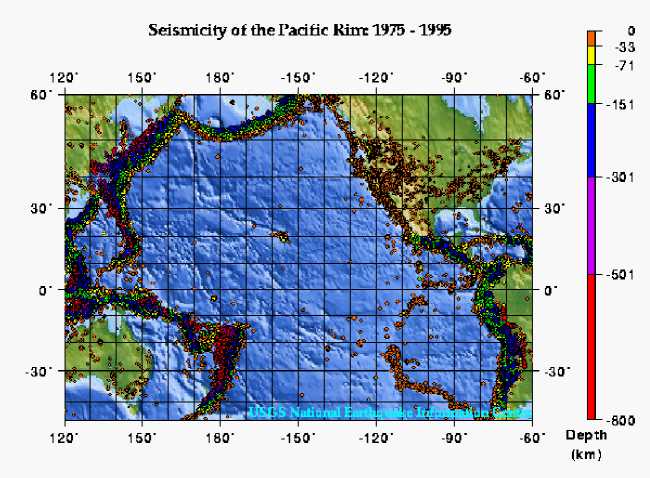

Рис. 1. Тектонические плиты находятся в постоянном движении.

На их движение влияют многие факторы, учесть которые крайне сложно

В самом начале развития этой гипотезы казалось, что создание глобальной сети сейсмостанций, наблюдающих за возникновением землетрясений, может привести к возможности их детального изучения и даже предсказания. Конечно, возможностей одних только научных учреждений для этого было недостаточно, но тут ученым «повезло». Аналогичную сеть стали создавать американские военные с целью наблюдения за ядерными взрывами в СССР. И уже впоследствии такая сеть стала расширяться сейсмологами. Сегодня таких сейсмостанций по всей планете насчитывается уже около 2000, в том числе станции вблизи полюсов.

Однако, общепринятая в данный момент версия о причинах возникновения очагов землетрясений в результате разломов пород под воздействием напряжений, вызываемых движением тектонических плит, встречает трудности при попытке объяснить с ее помощью некоторые, уже хорошо известные явления. Прежде всего, с ее помощью не удается удовлетворительно объяснить 8

возникновение гипоцентров землетрясений на глубинах, лежащих существенно ниже толщины литосферы. А таких гипоцентров возникает множество.

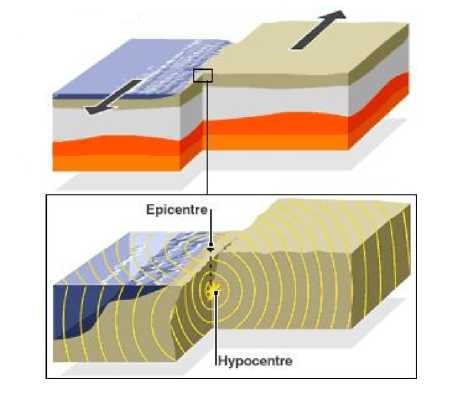

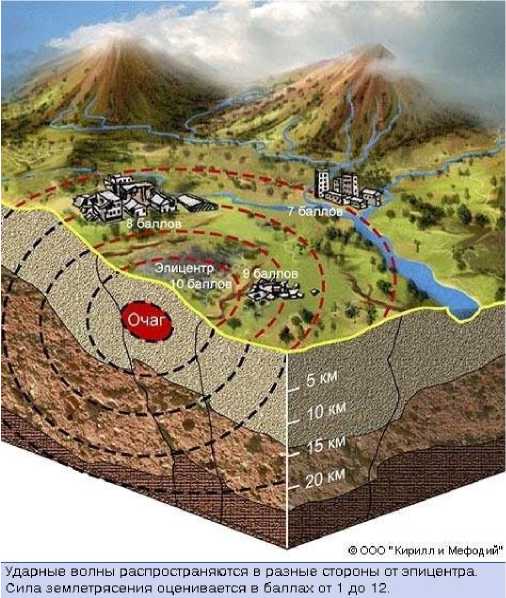

Рис.2. По этой теории землетрясения могут возникать при взаимном движении тектонических плит

Разные плиты в разных местах имеют разную толщину – от 8 км под океанами до 70 км под мощными материками. Однако гипоцентры землетрясений фиксируются до глубин около 700 км, в глубине астеносферы. Это никак нельзя отнести к взаимодействию плит. Кроме того, землетрясения происходят как на стыках плит, так и весьма далеко от их краев.

И, наконец, специалистам известно, что сами границы тектонических плит совпадают с зонами землетрясений только потому, что они проведены по этим зонам. То есть землетрясения как результат движения тектонических плит были объяснены самим расположением активных сейсмических зон. Такого масштабного подлога не знала, наверное, ни одна область науки. Общее представление о землетрясении можно получить из рис.3.

Последний гвоздь в гроб теории разломов тектонических плит как основной причины землетрясений загоняет возникший недавно разлом африканской тектонической плиты в центре Африки. Это явление не сопровождается заметной сейсмической активностью, хотя разлом растет буквально «на глазах».

Полное представление о проблеме землетрясений можно получить из [1].

Рис. 3.

Ситуация с прогнозом землетрясений

Долговременные наблюдения за ситуациями до и после землетрясений позволили выявить множество явлений, сопутствующих землетрясениям. Эти явления получили название «предвестников». Однако на данный момент «научная общественность» пришла к выводу, что, даже наблюдая весь комплекс разнородных «предвестников» землетрясений, не удается обеспечить удовлетворительный процент надежных предсказаний и «ложных тревог»; во всяком случае, вероятность уверенного прогноза ниже той, при которой принятие соответствующих защитных мер (эвакуация населения, остановка производств) могло бы считаться властями оправданным.

И вот, на Международном научном совещании в Лондоне 7-8 ноября 1996 г. известный сейсмолог д-р Р. Геллер заявил, наконец, о принципиальной невозможности краткосрочного (дни и часы) прогнозирования землетрясений.

«Надежное предоставление тревог о неизбежных сильных землетрясениях представляется …невозможным» - утверждает д-р Р.Геллер.

Возможно, что так оно и есть, если опираться на общепринятую гипотезу движения литосферных плит.

Поэтому сегодня считается, что наиболее правильным способом противодействия этому стихийному бедствию является правильное антисейсмическое строительство. Именно по этому пути пошли в США и в наиболее развитых странах Дальнего Востока.

Но как же быть с мнением сейсмологов о невозможности краткосрочных предсказаний?

Смена парадигмы

Ваш прогресс в познании мира зависит от парадигмы, которой вы пользуетесь.

Приписывается РАМБАМу

Гипотеза о движении литосферных плит была, возможно, продуктивной сто лет назад, или казалась таковой; но просто потому, что не было ничего другого. В настоящее время эта гипотеза уже не является единственной, и показано, что она страдает неполнотой, не отвечая на ряд важных вопросов.

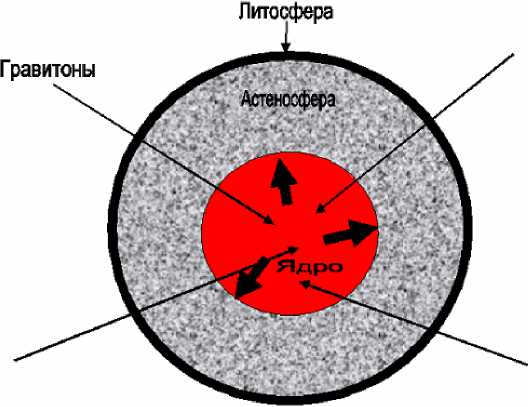

Существует, по меньшей мере, еще одна причина землетрясений, причем землетрясений именно сильных, разрушительных. Эта причина – процессы в ядре Земли, приводящие, в частности, к гравитационным аномалиям. Ниже (в упрощенном виде) излагается основа предлагаемого подхода. Но в этом подходе немаловажное значение имеют наши нынешние знания о внутреннем строении Земли.

Активные сейсмические зоны. Поверхность ядра Земли по всей его окружности не изотермическая – в одних местах (по разным причинам) температура выше, чем в других. Этим может объясняться распределение активных вулканических и сейсмических зон на поверхности Земли.

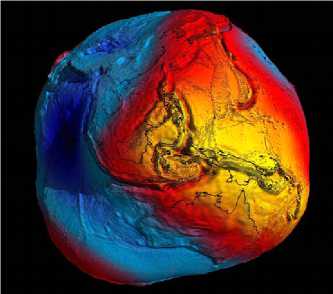

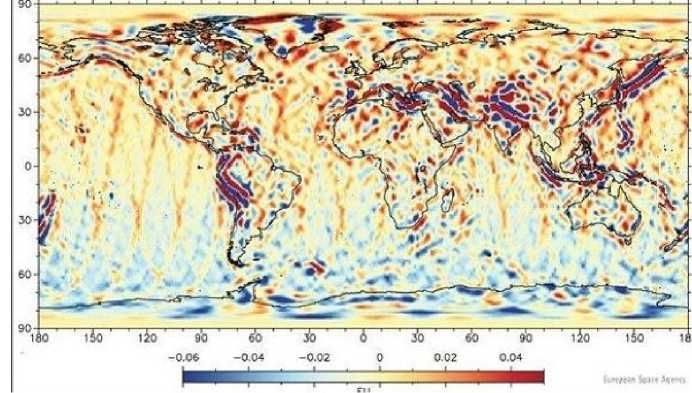

Для изучения параметров земного ядра 17 марта 2009 года был запущен в космос Европейский научный спутник GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer). С сентября 2009 года аппарат находился на высоте 254,9 километра над поверхностью планеты - ниже, чем любые другие спутники, которые ведут наблюдения за планетой. Его основная задача - выявить гравитационные аномалии и составить карту гравитационного поля Земли с точностью 1-2 сантиметра.

Рис.4

"GOCE - одна из самых инновационных миссий ESA... Я рад сообщить, что наша тяжелая работа и преданность цели принесли плоды. Спутник собрал данные, необходимые для составления карты геоида, гораздо более точной и с большим разрешением, чем любая другая имеющаяся у нас карта", - сказал руководитель программ наблюдений за Землей в ESA Фолькер Либиг (Volker Liebig). Спутник закончил работу над сверхточной картой гравитационного поля Земли.

Рис.5

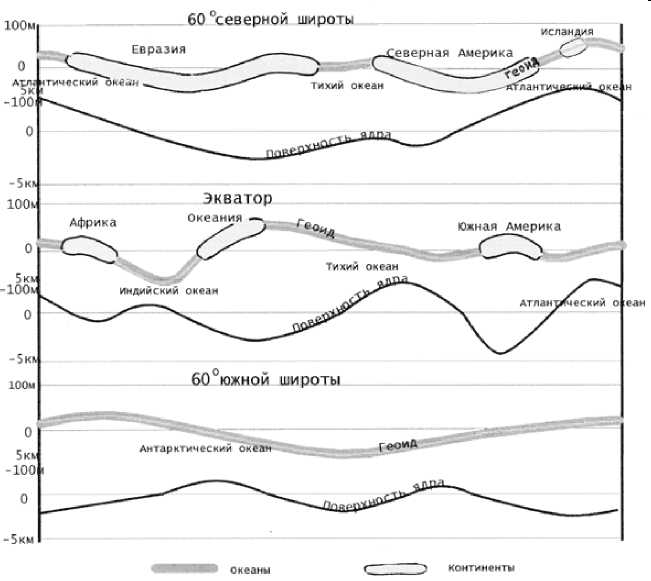

Так выглядит модель земного шара, если изобразить на глобусе участки, на которых ядро ближе (желто-красный цвет) и дальше (сине-голубой цвет) от поверхности. Рис.6, 7, 8 поясняют эту картину.

Рис. 6.

Рис.7

Рис.8

На карте рис. 8 показан наиболее активный в сейсмическом отношении так называемый Тихоокеанский тектонический пояс. Точками нанесены эпицентры сильных землетрясений только за ХХ век. Заметно совпадение активных участков на поверхности с участками, где ядро максимально приближено к центру Земли и, естественно, максимально удалено от поверхности. Очевидно, что эти участки ядра имеют и бόльшую температуру.

Основная идея предлагаемой гипотезы

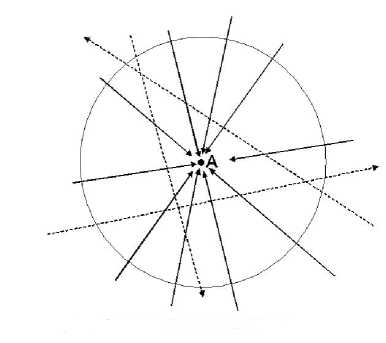

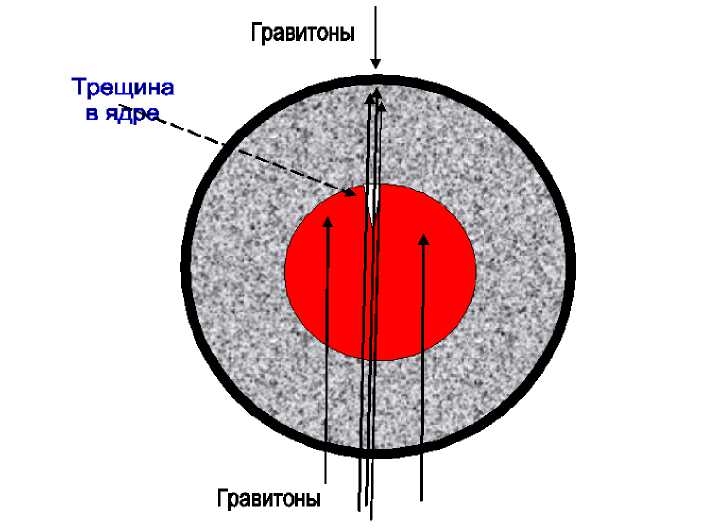

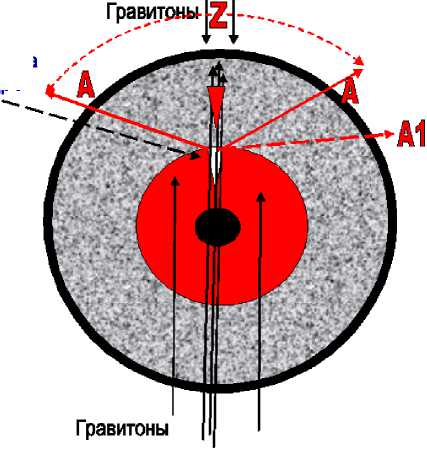

Как следует из [2], явление гравитации вызывается экранировкой крупными небесными телами хаотического потока гравитонов, образующих «гравитонный газ» (не путать с классическим «эфиром») (рис.9).

Из-за своих малых размеров гравитоны обладают высокой проникающей способностью. Проникая вглубь крупных небесных тел (планет, звезд), они отдают им свою часть своей кинетической энергии, что вызывает нагрев слагающих пород и ядра планеты, и, как следствие, - повышение давления в области ядра. Считается, что при этих условиях ядро, скорее всего, является твердым и даже металлическим; по крайней мере, оно обладает сверхвысокой плотностью в наших земных представлениях.

Рис. 9.

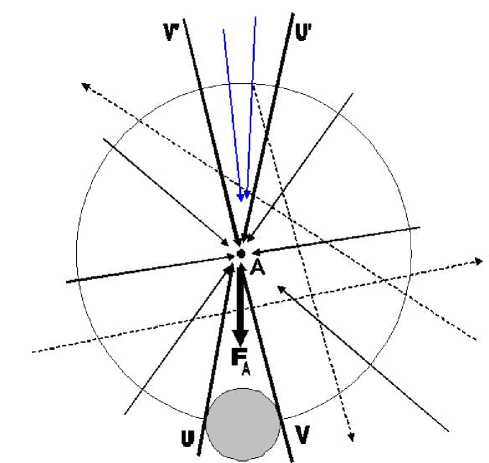

Ядра звезд поглощают значительную часть поступающих извне гравитонов, что и определяет температурный режим и процессы внутри ядра. Ядра планет (в зависимости от их размеров) поглощают меньшую часть поступающего извне потока гравитонов. Но и этого поглощения достаточно для того, чтобы в результате такой экранировки на поверхности планеты (и в ее окрестностях) возникла гравитация (подробнее гипотеза изложена в [2]); см. рис.10.

Рис. 10.

Величина гравитации (силы «притяжения», хотя на самом деле это сила «приталкивания») в точке «А» на рис.10 зависит только от степени экранировки потока гравитонов телом планеты (отношения потоков гравитонов «снаружи» и «изнутри»).

Внешний поток гравитонов (при отсутствии прочих крупных тел вблизи планеты) сравнительно постоянен. А вот поток гравитонов изнутри планеты к ее поверхности в некоторых случаях может меняться. Вследствие этого может изменяться и сила тяжести.

При этом очень важно, что при заметном торможении гравитонов в плотном ядре возникают условия для их захвата протонами вещества ядра, что, в конечном счете, ведет к нарастанию массы планеты в целом (в основном – за счет ядра, так как во внешних, менее плотных слоях астеносферы планеты не происходит достаточного торможения и поглощения гравитонов). По расчетам В.Блинова [3] масса Земли ежесекундно увеличивается приблизительно на 1,7 млн. тонн.

Поскольку это происходит внутри ядра планеты, возникает дополнительное (к температуре) давление изнутри наружу (толстые черные стрелки на рис.11). Именно ростом ядра планеты изнутри и может объясняться, в частности, наблюдаемое движение тектонических плит и материков (расширение Земли). Материки не «дрейфуют» (как это прямо следует из названия гипотезы «Дрейф континентов»); они расходятся на поверхности растущей планеты.

Рис. 11

К этому надо добавить, что в центральной части ядра сверхвысокая плотность может объясняться тем, что при огромном давлении протоны теряют возможность образовать ядра атомов. Атом вообще может существовать только в условиях, когда около протона имеется достаточное пространство для движения электрона. А при большом давлении протоны находятся друг к другу настолько близко, что такого свободного пространства между ними нет.

По мере удаления от центра ядра Земли давление уменьшается, и в какой-то момент появляется возможность для образования атома (из протонов). При этом возникает дополнительное давление от протона во внешнюю среду, и это давление изменяется скачком. То есть на некотором расстоянии от центра ядра возникает граница, вне которой атомы еще существуют как атомы, а внутри этой границы они превращаются в сплошную массу протонов (наподобие вещества нейтронной звезды). Нельзя исключить, что это и есть как раз та часть центрального ядра Земли со сверхвысокой плотностью, которая индицируется сейсморазведкой.

Рис. 12.

В результате образования в ядре нового вещества, в нем (и преимущественно на границе) возникают внутренние напряжения. Вследствие этого твердое ядро может растрескиваться (на рис.12 это условно показано белым треугольником на внутреннем круге).

При возникновении таких трещин (или любых крупных неоднородностей) вышеупомянутое соотношение потоков гравитонов неизбежно изменяется. Часть гравитонов, которая должна была бы поглотиться в цельном ядре, теперь «проскакивает» насквозь (рис.12). В общем случае, для всего столба вещества между трещиной в ядре и поверхностью Земли экранировка гравитонов со стороны ядра уменьшается. Экранировка нарушается скачком (растрескивание), за очень короткое время. При этом практически мгновенно на поверхности Земли в сравнительно ограниченном районе изменяется сила тяжести. Землетрясение еще не произошло, но некоторые животные ощущают начало возникновения трещины по изменению гравитации (силы тяжести), и проявляют беспокойство и желание убежать из потенциально опасного места.

Рыбы могут чувствовать слабые изменения гравитации, и стараются развернуться в направлении возникновения градиента гравитации.

Гравитационные изменения распространяются практически мгновенно и на огромные расстояния. Поэтому может показаться, что по этой гипотезе все животные, находящиеся в огромной области вокруг очага будущего землетрясения, должны бы отреагировать немедленно и одновременно. Ниже будет показано, почему животные реагируют тем раньше, чем дальше они находятся от источника «сигнала». На это обратил внимание инж. А.Ягодин (Израиль), но дал ему совершенно иное истолкование [4].

Гравитационные явления и аномалии

Существует множество свидетельств изменения величины гравитации в районах землетрясений. Однако эти изменения, как правило, либо не зафиксированы в протоколах наблюдений, либо считаются следствием происходящих перемещений больших масс литосферы.

Аномалии во время землетрясений (и перед ними) были известны очень давно, но лишь в 80-х годах прошлого века инж.Барковский [5] на них обратил внимание как на возможную причину землетрясений. Стала более ясной их связь с малопонятными природными явлениями (цунами, атмосферные и ионосферные возмущения, водяные линзы в океанах, внезапные извержения вулканов, поведение животных).

Эффекты головокружения у людей также могут быть вызваны резкими изменениями «гравитационной обстановки» (силы тяжести и ее направления) при достаточно близком подходе фрагментов ядра к поверхности литосферы, или прямом воздействии изменения величины гравитонного потока.

Развитие событий в области, расположенной над разломом в ядре может происходить по разным сценариям в зависимости от местной ситуации. После возникновения разлома в ядре, в область разлома и над ним проникает (со стороны ядра) дополнительное количество гравитонов, которые ранее поглощались в этой области ядра.

Прежде всего, даже с первого взгляда очевидно, что раскрытие разлома (трещины) может происходить с разной скоростью, трещина может иметь разную глубину, а на границе ядра и астеносферы могут возникать разные ситуации.

Случай «А». Простая трещина.

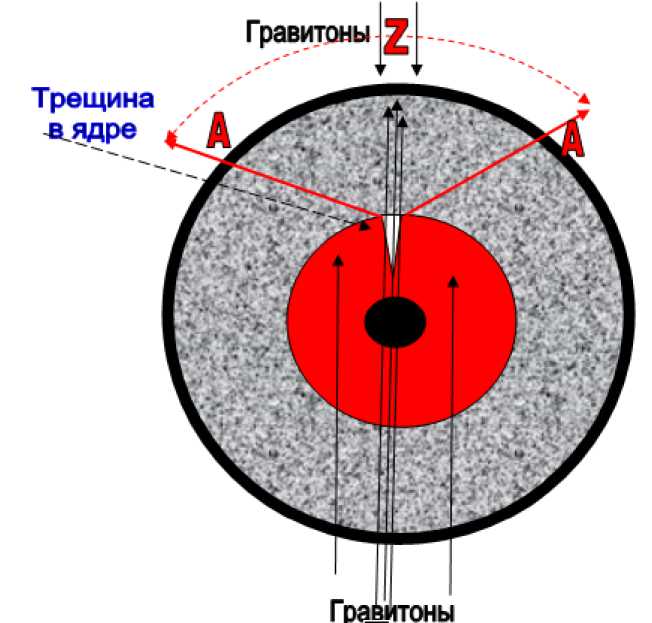

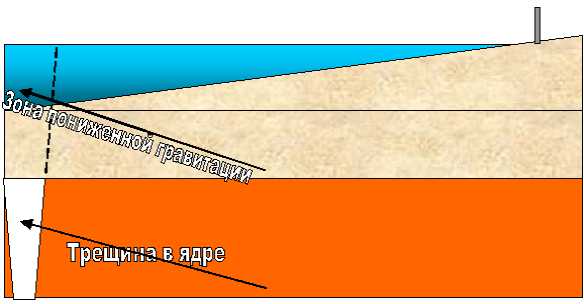

Из рис.13 следует, что при возникновении в ядре разлома (трещины) гравитационная ситуация на всем пространстве «A-Z-A» изменится; часть гравитонов уже не будет поглощаться в ядре и окажет «выталкивающее» действие на все объекты на своем пути.

Предметы на поверхности Земли (например, в точках «А») станут немного легче; гравиметры зафиксируют изменение величины гравитации. Однако землетрясение в точке «Z» произойдет в тот же момент при условии, что разлом в ядре представляет собой действительно раскрывшуюся трещину. В этом случае землетрясение может произойти внезапно, и его сила зависит, конечно, от параметров раскрывшейся трещины и изменения суммарного потока гравитонов.

Гравитационные изменения распространяются с исключительно высокой скоростью, и астеносфера для них – не преграда. Поэтому они могут быть обнаружены на поверхности Земли гравиметрами (и животными) практически в момент их возникновения во всей зоне «A-Z-A» (рис.13). Прочие сейсмические явления могут иметь различное запаздывание в зависимости от места их возникновения и скорости распространения.

Рис.13

При возникновении «трещины» в ядре столб астеносферы над трещиной высотой почти в 3000 км, прикрытый сверху литосферой, резко освобождается от чудовищного давления, и может удлиняться на несколько метров, что приводит к сильному удару из-под земли для объектов на ее поверхности. Выделяющаяся при этом в районе трещины в ядре энергия соизмерима с энергией взрыва водородной бомбы (см. далее раздел «Энергия выброса»). Однако, этот процесс происходит значительно медленнее, чем собственно изменение гравитации, так как он связан с распространением напряжений внутри астеносферы и литосферы. На практике в объеме астеносферы происходят более сложные процессы, что может приводить к возникновению гипоцентров землетрясений не вертикально над трещиной, даже ближе к поверхности Земли.

По мере приближения к поверхности Земли плотность этого потока гравитонов будет уменьшаться. Если этот поток поглощен

Доклады независимых авторов 2015 выпуск 32 «столбом» почти полностью, то может наблюдаться как раз описанное выше явление изменения гравитации на небольшую величину. Если же поглощение было недостаточным, то на поверхности мы будем иметь гравитационный удар, при котором «камни падают в небо» [6].

При возникновении подобного разлома от него вверх начинает распространяться волна сжатия в астеносфере. Следует только учитывать, что это – весьма медленный процесс в силу свойств астеносферы (пластичность). Кроме того, раскрыв разлома происходит не мгновенно, а за время от нескольких минут до часов. Поэтому волна эта является медленно нарастающей. Дойдя до литосферы, волна отражается и медленно возвращается к ядру. На некоторой глубине возрастающий фронт волны, отраженный от литосферы, может встретиться с нарастающим фронтом волны, которая продолжает идти от ядра. Здесь может возникнуть сложение напряжений, и образоваться гипоцентр глубокого землетрясения. Если процесс раскрытия разлома в ядре достаточно медленный, то этого может и не произойти.

Затем могут возникать дополнительные эффекты во всем «столбе» астеносферы от границы ядра до поверхности литосферы. «Столб» может менять свои размеры, и в нем могут возникать разного рода «подвижки» и «волны». Все это будет отражаться и в явлениях на поверхности Земли. Подвижки вещества астеносферы могут приводить к возникновению электрических и магнитных явлений, теллурических токов, к акустическим эффектам, изменениям уровня воды в скважинах, и даже к атмосферным явлениям типа облаков специфической формы.

Возможно, в данном случае неправильно говорить о «высвобождающейся» энергии. Она ниоткуда не высвобождается. До разрыва поверхности ядра энергия гравитонов поглощалась в области, которая теперь свободна от вещества; и в этой области энергия больше не поглощается.

Можно считать, что эта энергия теперь в значительной мере начинает поглощаться в «столбе». С одной стороны, столб освобождается от части прежнего давления и становится «легче» и менее плотным. С другой стороны, новые поглощаемые им гравитоны мгновенно воздействуют на весь столб, начиная со стороны ядра. Возникает местное избыточное давление на астеносферу со стороны столба. Это давление МОЖЕТ создать в астеносфере волну напряжения, которая также может быть причиной глубокофокусных землетрясений.

Однако, это лишь один из возможных «сценариев» раскрытия трещины в ядре. Возможны и другие случаи. Все эти явления требуют всестороннего изучения.

Случай «Б». Выброс из разлома

Возникновение разлома в ядре может сопровождаться отрывом частей ядра, как показано на рис.14. В этом случае процесс будет не слишком отличаться от случая «А». Он будет лишь более размазанным и слабым, так как часть гравитонов, ранее поглощенных в материале трещины, все же «вырвется из ядра».

Случай «B». Отрыв монолитной части ядра.

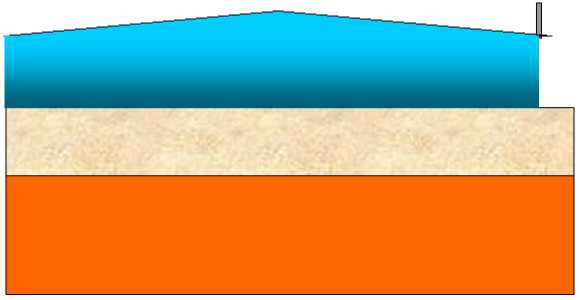

На рис.15 схематически показан этот случай. Оторвавшаяся часть ядра не разваливается на составляющие, а остается сравнительно монолитной. И это заметно меняет дело.

В самом общем случае локальное изменение величины гравитации приведет к изменению веса любой массы, находящейся в зонах, куда попадают измененные потоки гравитонов. В этом случае на поверхности литосферы непосредственно над местом выброса гравитационная обстановка изменится очень мало – на пути «вертикальных» гравитонов находится то же самое количество вещества ядра, что и до возникновения разлома. Но вокруг разлома возникнут боковые потоки гравитонов. И именно их могут зафиксировать приборы (и животные) на большом удалении от будущего эпицентра.

Рис.14

Рис. 15

В дальнейшем выброшенный из ядра фрагмент начинает подниматься к поверхности Земли (к нижнему краю литосферы), и траектории гравитонов изменяются, как бы сжимаясь к точке будущего эпицентра (рис.16).

Рис. 16

При этом у наблюдателя на поверхности Земли, регистрирующего уровень гравитации с помощью приборов, может возникнуть ощущение, что он наблюдает некую «волну», сходящуюся к эпицентру. Понятно, что в описанной ситуации, чем ближе находится наблюдатель (животное) к эпицентру, чем позже он обнаружит появление этой «квази-волны».

Более того, если оторвавшийся фрагмент ядра имеет размеры более километра, то наблюдатели в самом эпицентре и в зоне этого фрагмента вообще могут не почувствовать приближение фрагмента к поверхности, до самого момента землетрясения.

Возможны, конечно, и другие случаи, когда от ядра отрываются несколько фрагментов разного размера, причем не одновременно. Нечто подобное наблюдается перед извержениями на поверхности вулканов, когда в течение относительно короткого времени в разных местах вулканического конуса на поверхности открываются и почти сразу же закрываются огромные щели-разломы.

В этих случаях общая картина может быть «смазанной».

Энергия выброса

После отрыва от ядра отдельный его фрагмент поднимается сквозь астеносферу к поверхности Земли, к литосфере. И вот уже по достижении этим фрагментом нижней границы литосферы может произойти удар, вызывающий землетрясение.

Размеры «пузыря» или фрагмента ядра могут составлять десятки, и даже сотни километров. Чувствительные гравиметры могут обнаружить такой объект на очень большом расстоянии. Недавно было обнаружено воздействие сильных землетрясений на орбиты искусственных спутников Земли. Причем независимые наблюдатели отметили, что спутник изменил орбиту несколько раньше, чем произошло землетрясение.

Ориентировочный расчет кинетической энергии фрагмента ядра размером в 1 км3:

При плотности даже 10 г/см3 (в 10 раз плотнее воды(!) кубический километр имеет массу 10.109 =1010 кг

При скорости даже только 30 км в час (10 м/с) такой фрагмент будет иметь энергию Е=mv2=1010(кг).100(м2/с2) =1012 Дж.

Энергия взрыва атомной бомбы в Хиросиме была равна (в расчете на 4 МДж/кг = 4.109 на тонну тринитротолуола) Е= 4228 (к Дж / кг) . 20 (килотонн)= 20 000.4.109 ~80 000.109 =80.1012 Дж.

Это примерно равно энергии бомбы, примененной в Хиросиме. А при скорости 100 км/час энергия фрагмента уже в почти в 10 раз больше. При бόльших размерах фрагмента соответственно увеличивается и его энергия.

Возможность движения в астеносфере крупных образований высказывается, в частности, исследователями из ЮАР [7].

«Спецэффекты»

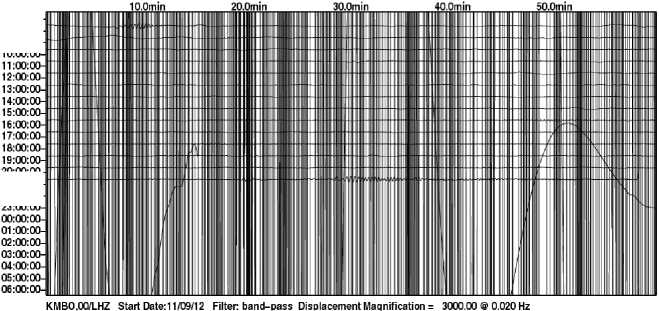

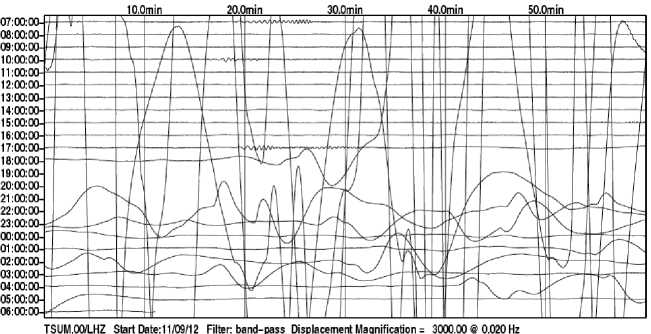

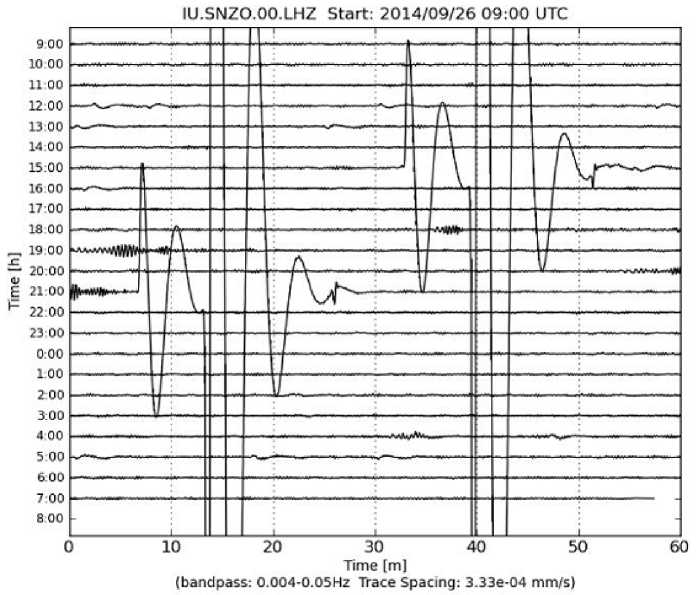

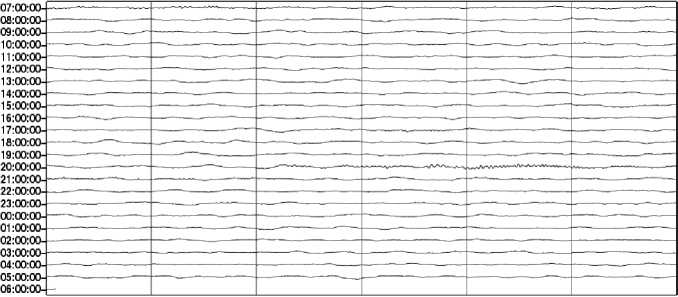

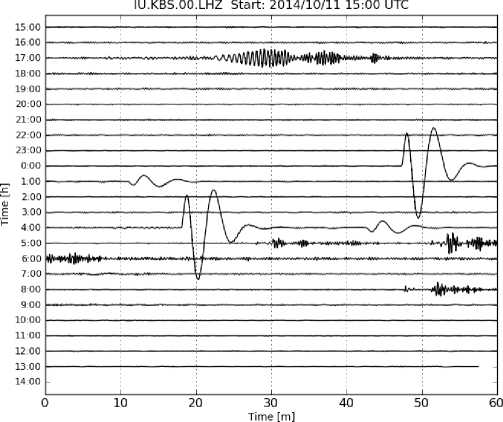

Согласно нашим предположениям, образование трещины, прежде всего, должно отразиться на показаниях сейсмометров, в конструкцию которых входит инерционная масса (не акселерометры). И действительно, на многих сейсмостанциях с сейсмометрами такого типа (Geotech KS-54000 Borehole Seismometr) кроме обычных сейсмосигналов с полосой частот выше 1 Гц, возникают так называемые «длиннопериодические» колебания длительностью более часа (Намибия, рис.17; Кения, рис.18; Новая Зеландия, рис.19).

07:00:00

08:00:00

09:00:00

10:00:00-

20:00:00—Л 21:00:0022:00:0023:00:00-

Рис.18. Кения (в то же время)

Рис.17. Намибия (09 nov 2012)

Сигналы от обычных землетрясений видны на этих сейсмограммах в виде более высокочастотных колебаний с небольшой амплитудой.

IU/SNZO South Karori. New Zealand 27 sept

Рис.19. Новая Зеландия

10.0min 20.0min 30.0min 40.0min 50.0min

Рис.20. Турция

При этом такие длиннопериодические колебания специалисты не относят к распространяющимся сейсмическим волнам, так как находящиеся даже на сравнительно небольшом удалении подобные станции (Турция, рис.20) не фиксируют этих колебаний ни в тот же момент, ни спустя какое-то достаточно большое время. Особенно явно это видно на аналогичных сейсмограммах станций, установленных в большом количестве на территории США.

Характерно, что в то же самое время в точке наблюдения и обнаружения длиннопериодического колебания никакого землетрясения не происходит. В соответствии с ранее изложенным, этот случай не может относиться к варианту процесса, описанному как «Случай А». Это может наблюдаться только в «Случае В», когда изменившийся поток гравитонов регистрируется на большом удалении от трещины (гравитоны выходят из разлома под большим углом), а отделившаяся часть ядра практически не изменяет общий поток непосредственно над разломом.

В случае «А» также возможно появление длиннопериодических колебаний, но уже на не столь большом расстоянии от будущего гипоцентра (см. ниже).

Замечено также, что во время такого колебания «фоновая» сейсмическая (сравнительно высокочастотная) активность практически не регистрируется, кривые выглядят довольно гладкими.

Акселерометры с полосой частот до 0,03 Гц неспособны регистрировать столь медленные колебания почвы (поверхности). Они могут регистрироваться сейсмометрами с полосой частот от 0,003 Гц (Geotech KS-54000 Borehole Seismometr). Большая инерционная масса такого «классического» сейсмометра может становиться легче или тяжелее из-за медленных изменений гравитационного поля. Именно это может происходить при разломах поверхности ядра Земли.

Если в районе сейсмостанции возникает медленное изменение величины гравитации, то даже при полной неподвижности опоры сейсмографа его основная инерционная масса начнет двигаться, и приводить в движение перо самописца. При этом полоса частот самописца практически не имеет значения. Для случая в Намибии (рис.17) период времени, в который наблюдалось это явление - от 18 часов до 23 часов, то есть около 5 часов. Для Кении (рис.18) время еще больше.

Множество этих графиков можно наблюдать на сайтах, обновляемых каждые 30 мин.:

Форма длиннопериодных колебаний

При рассмотрении указанных выше сейсмограмм можно заметить, что длиннопериодные колебания бывают разными. И поэтому их появление может объясняться разными их особенностями. На некоторых сейсмограммах (рис.21) амплитуда этих колебаний весьма мала и они имеют длительность не более двух-трех минут.

(bandpass: 0.004-0.05Hz Trace Spacing: 3.33e-04 mm/s)

Рис.21

На рис.17, 18 длиннопериодные колебания ярко выражены; при этом их форма аналогична колебаниям, возникающим от воздействия одиночного импульса на колебательную систему с определенным декрементом затухания.

Особое место занимает сейсмограмма рис. 19. На ней ясно видно, что через несколько минут после первичного воздействия имеет место воздействие с обратным знаком; это явление достаточно часто повторяется на очень многих сейсмограммах. Причиной его может быть процесс сравнительно быстрого раскрытия и последующего (через несколько минут) закрытия разлома. То есть этот случай эквивалентен воздействию на колебательную систему сейсмографа «прямоугольного импульса». При этом интересно, что вторая часть процесса («закрытие 28

разлома») выглядит более интенсивной; это возможно, если у процесса раскрытия и закрытия разная скорость.

Если принять сказанное выше в качестве гипотезы, то картина возникновения землетрясений оказывается более сложной, чем простое столкновение-сцепление тектонических литосферных плит; зато эта картина позволяет объяснить и привести в соответствие разнородные явления, наблюдающиеся в связи с землетрясениями (в том числе цунами, и, возможно, торнадо).

Глубокофокусные землетрясения

Гипоцентры землетрясений могут возникать на большой глубине (ниже нижней границы литосферы – 50-700 км). Причины таких землетрясений пока еще не вполне ясны. Данная гипотеза лишь позволяет наметить пути к решению этой проблемы.

Одна из таких возможных причин – местная слоистость астеносферы. В этом случае возникший поток гравитонов может воздействовать на промежуточный слой астеносферы как на мембрану, которая передает удар в более широком секторе, чем сектор самого гравитонного потока. С точки зрения наблюдателя на поверхности этот случай может выглядет ь как землетрясение с очень глубоким гипоцентром.

Такое же воздействие может оказывать и оторвавшийся фрагмент ядра, поднимающийся к поверхности. Промежуточный слой вовсе не обязательно может быть сплошным; крупные фрагменты ядра, поднимающиеся к поверхности, могут проходить через свободные от более плотного вещества зоны слоя, и доходить до литосферы. В таком случае в одном и том же районе могут наблюдаться как глубокофокусные землетрясения, так и гипоцентры на небольшой глубине. Оценка энергии глубокофокусных землетрясений до сих пор весьма приблизительна.

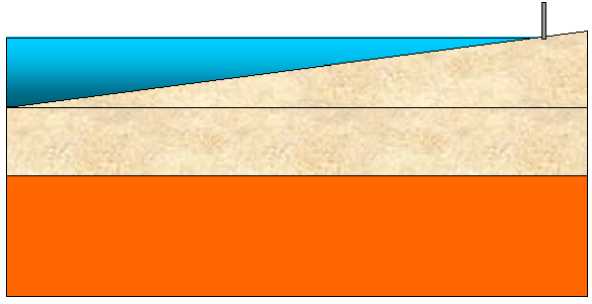

Цунами. Торнадо. Горообразование.Цунами

Цунами, очевидно, связаны с очень сильными землетрясениями только в Средиземном море и в Атлантическом океане, где они крайне редки. Но цунами довольно часты в Тихом океане, и именно там они вовсе не однозначно связаны с землетрясениями в океане. То есть бывают землетрясения без цунами, и бывают цунами без сильных землетрясений.

Развитая здесь гипотеза (Bubble-гипотеза) объясняет эти факты.

Разлом ядра ограниченной величины может привести как к местному землетрясению на дне океана, так и к выбросу столба воды, описанному многими очевидцами. Но такой местный выброс не может привести к цунами. На Земле, видимо, имеется всего несколько мест, где возможен разлом ядра большой линейной протяженности (по существу - в виде трещины в ядре длиной в сотни километров). Вот в этом случае уменьшение гравитационного воздействия может привести к явлению цунами – линейной волны огромной протяженности.

Поскольку гравитационный потенциал в этой (линейной) зоне уменьшается, то вначале вода «собирается» в область пониженной силы тяжести. Возникает эффект «корыта», аналогичный приливу, только меньшего масштаба. При этом возникает известное явление отката воды от берегов перед возникновением цунами.

При этом вода в своей основной массе не перемещается в больших пределах, как может показаться с первого взгляда. Все происходит так, как в длинном корыте, если вы его слегка наклόните. Сам этот наклон возникает из-за очень небольшого изменения направления суммарного вектора гравитации в системе «Земля-Луна-Солнце-разлом».

Упрощенная картина показана на рис. 22 (a,b,c)

Рис.22а. Разлом отсутствует, уровень моря нормальный.

Рис.22b. Возникает разлом.

Сила тяжести вблизи разлома уменьшается.

Вода собирается к области разлома и отходит от берега.

Рис.22с. Разлом закрывается.

Водяной горб возвратился к берегу. Цунами.

Именно поэтому цунами во внутренних морях, расположенных на тектонических плитах, имеют совершенно иную природу. В этих сравнительно небольших водоемах «эффект корыта» не проявляется, они слишком малы для этого. В подобных случаях причина местного «цунами» - это сильная волна, возникающая при взрывах вулканов или очень сильных землетрясениях. Но эта волна не имеет характерных признаков цунами (предварительный откат воды в море с последующим ее возвращением к берегу).

Небольшие разломы ядра вызывают аналогичные явления, но в меньшем масштабе – водяные линзы в океанах, наблюдаемые с космических кораблей, внезапные местные выбросы огромных масс воды, наблюдавшиеся с кораблей в океане, и даже, возможно, загадочные катастрофы.

Торнадо

Одновременно могут возникать и другие явления, внешне мало связанные с землетрясениями. Так, торнадо могут вызываться резкими изменениями гравитационного потока при возникновении разлома. Тот, кто видел хотя бы фильмы про торнадо, мог обратить внимание, что весьма массивные предметы поднимаются в воздух еще до того, как к ним вплотную подошел атмосферный вихрь. Более того, хорошо известны случаи, когда поднятые на большую высоту предметы, люди и животные, опускались затем на землю безо всякого для себя вреда. Это может свидетельствовать о том, что атмосферный вихрь торнадо есть лишь следствие местного изменения гравитонного потока. Время существования торнадо приблизительно соответствует времени гравитонного импульса, регистрируемого многими сейсмометрами (рис.19). До последнего времени причину возникновения торнадо искали в движениях самих атмосферных масс, наподобие причин тайфунов. Но при внешнем сходстве следствий причина их, все же, может быть различной.

Горообразование

Возникновение горных цепей может быть следствием подпора литосферы изнутри материалом накапливающихся фрагментов, отрывающихся от ядра, а вовсе не результатом горизонтального смятия поверхностных слоев (как утверждает гипотеза тектонических плит). Гипотеза о расширении Земного шара вообще исключает встречное движение плит. Местонахождение на глобусе горных цепей и целых «горных стран» практически совпадает с зонами постоянных землетрясений (западная часть «Огненного пояса» находится на краю сравнительно податливой части океанского дна), а вулканы в горных областях на материках – явление редкое, и располагаются они, по большей части, в прибрежных зонах.

Загадочные катастрофы

Многие катастрофы, причин которых так и не было найдено, могут быть следствием внезапных разломов в ядре и последующего выброса потока гравитонов. Такими явлениями могут быть одновременные отказы барометрических высотомеров и других электронных приборов на самолетах; возникновение «воздушных ям» и тряски при абсолютно ясной погоде на очень большой высоте; возникновение облаков специфической формы типа «стиральная доска»; внезапные вертикальные выбросы масс воды в морях и океанах, зарегистрированные во многих случаях, и иногда приводящие к катастрофам морских судов.

Диагностика «ядерных» объектов

Из всего изложенного следует, что вовсе не каждое «путешествие» фрагмента к поверхности, и не каждый разлом в ядре Земли вызывает даже слабое землетрясение и те или иные предвестники. Все зависит от конкретных условий в данной области коры и данной области ядра Земли. На краях тектонических плит даже небольшие фрагменты могут вызвать заметные сотрясения почвы. Фрагменты, поднимающиеся от ядра к нижней границе мощных тектонических плит материков в их центральных областях, как правило, не приводят к сильным землетрясениям. Возможно, происходит накопление вещества под литосферой с последующим его охлаждением, и выделением части газовой составляющей, вследствие чего возникают большие газовые месторождения (Сибирь, Туркмения, сейчас нашли нефть и газ в Центральной Африке).

Замечено также, что в океанах, где толщина литосферы сравнительно небольшая, землетрясения происходят значительно реже (хотя Каррыев [1] утверждает обратное). Видимо, тонкая кора легче прогибается под давлением изнутри на большой площади. Удары больших фрагментов в сравнительно тонкую океаническую кору могут приводить к кольцевому цунами, даже если разлом и не возникает. Вот почему, несмотря на довольно частые появления цунами, считается, что в океанах землетрясений почти не бывает. Этот же эффект может быть ответственен за кумулятивные выбросы воды, описанные многими очевидцами.

Наибольшая интенсивность сейсмической активности наблюдается на границах тектонических плит, в местах их «стыка». Эти области (линии, границы) имеют наименьшее сопротивление сдвигу в вертикальном направлении, что приводит к их большой чувствительности даже к сравнительно небольшим фрагментам, появляющимся на их нижней кромке. Однако не стоит забывать, что сами границы тектонических плит «проведены карандашом» по реальным точкам этой активности! Здесь следствие выдается за причину. Но это никого почему-то не смущает…

Та же причина может приводить и к периодическим извержениям вулканов, когда увеличивается вертикальное давление снизу на магматические слои.

Таким образом, проблема прогноза местных землетрясений несколько (а, может быть, и значительно) облегчается, если следить как за изменением величины гравитации, так и за изменением наклона земной поверхности, потому что только одновременное изменение этих величин (плюс изменение параметров электрического состояния атмосферы) может свидетельствовать о возможности предстоящего катаклизма. В ином случае возможен ложный прогноз.

Рассмотренный выше «механизм»» объясняет в частности, почему при некоторых типах землетрясений (особенно сильных и разрушительных) могут отсутствовать какие-либо предвестники. Это бывает в случаях очень больших и внезапных разломов в ядре. Резкое изменение гравитации (потока не поглощенных гравитонов) приводит возникновению ударного эффекта. Даже сравнительно небольшие по абсолютной величине перемещения коры, но происходящие в течение короткого времени (несколько секунд) ощущаются на поверхности как удар большой силы.

Также проясняется причина того, что определенные виды предвестников относятся только к определенным видам землетрясений. Приближение оторвавшегося фрагмента к поверхности может быть обнаружено заранее по возникновению форшоков, по появлению электромагнитных явлений, по изменению уровня грунтовых вод, по изменению наклона поверхности почвы по отношению к вертикали.

Становится также более понятно, почему так трудно бывает предсказать возникновение сильных землетрясений - ведь их причина находится не на поверхности, как предполагали ранее, а в ядре планеты. Тем не менее, представляется возможным создать пригодную для большинства случаев систему предупреждения о возможности сильного землетрясения (см. ниже).

Измерение величины и колебаний гравитационного потенциала является наиболее надежным способом диагностики движения фрагментов, отделившихся от ядра Земли. Несколько лет назад Халилов пришел к выводу, что диагностировать будущие землетрясения удобнее с расстояний в тысячи километров. Какими соображениями он при этом руководствовался, осталось неизвестным. Но такая диагностика требует специальной очень чувствительной аппаратуры, при условии, что нужно охватить большие пространства. Если же гравиметр установлен в точке возможного землетрясения (для предупреждения именно этого района), то приближающийся фрагмент может быть обнаружен даже сравнительно грубыми гравитационными датчиками. Условие при этом одно - эти датчики не должны реагировать на обычные сейсмические шумы («микросейсмы»), а это несложно осуществить.

«Второй удар»

Эта часть предсказаний землетрясений является едва ли не более важной, чем предсказание первого удара. Потому что чаще всего одним ударом дело не ограничивается, и люди боятся возвращаться в свои дома. Это тем более опасно, если всё происходит при плохой погоде.

И вот здесь наша гипотеза может оказаться весьма полезной. Даже имея всего одну станцию, наблюдающую за отрывом фрагментов от ядра под сейсмоопасным районом, момент возникновения второго и следующего фрагментов, идущих вслед за первым, может быть определен заблаговременно с высокой точностью. Именно так удалось А.Ягодину «увидеть» второй и третий удар при землетрясении в Сомали и второй удар при землетрясении в Италии (L’Aquilla). Ошибка во втором случае составила 2 часа. Имея всего лишь две станции наблюдения, можно с достаточно высокой определенностью предсказать область возможного будущего землетрясения. Три станции обеспечивают надежную диагностику места и, возможно, даже времени будущего землетрясения.

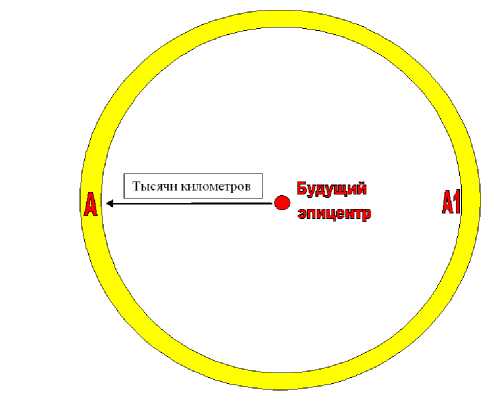

Методика обнаружения фрагментов и предсказание места будущего землетрясения

Если предположить, что длиннопериодные колебания возникают вследствие описанного выше явления разлома в ядре, то в ряде случаев эти колебания обнаруживаются одновременно на разных станциях, разнесенных на очень большие расстояния. При этом, как было описано ранее, в случае отрыва от ядра монолитного фрагмента, гравитационное воздействие проявляется не на всей сфере вокруг будущего эпицентра, а только по кольцу не слишком большой ширины (~100 км) (рис.24).

Вскоре после своего проявления гравитационное воздействие исчезает, так как трещина чаще всего закрывается в течение десятка минут. Поскольку сейсмостанций на земной поверхности не слишком много, воздействие проявляется чаще всего на одной станции. Но бывают случаи, когда гравитационный «импульс» воздействует сразу на 3-4 станции, случайно оказавшиеся в пределах узкой полосы на рис.24.

Трещина А ядре

Рис.23

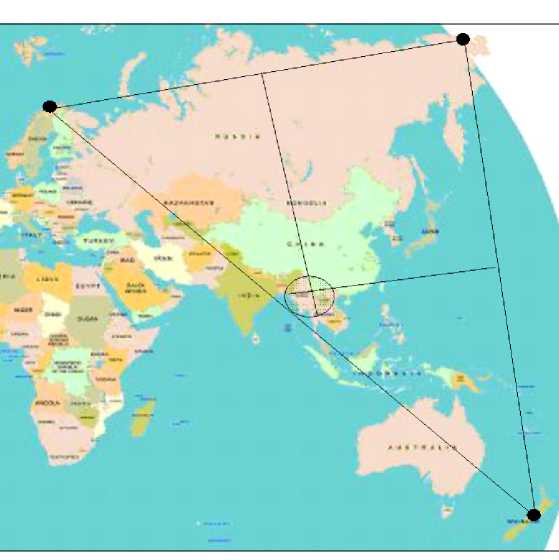

Рис. 24. Взгляд «сверху» на поверхность Земли. А, А1 – станции наблюдения

Простейшие построения дают возможность хотя бы приблизительно определить координаты будущего эпицентра. Если считать, что станции находятся на некоторой окружности, то ее центр находится простейшим способом восстановления перпендикуляров от середин хорд, соединяющих эти точки. (Следует учесть искажения на больших расстояниях в той или иной геофизической проекции.)

На рис.25 черными кружками обозначены станции в Норвегии, Магадане и в Новой Зеландии, длиннопериодные сигналы на которых были зарегистрированы почти одновременно. Примерно через 80 часов (время подъема фрагмента ядра к поверхности) произошло сильное землетрясение в Китае (провинция Юннань).

Рис. 25

В других «сценариях» отрыва фрагментов от ядра, описанных выше, картина не столь очевидна. При сравнительно небольшом числе станций длиннопериодный сигнал обычно наблюдается только на одной станции, что не дает возможности сделать какое-либо предсказание.

О возможности предсказания землетрясений на основе изложенной гипотезы

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

-

1. Одной из вероятных причин землетрясений могут быть разломы на поверхности ядра Земного шара. В свою очередь причиной разлома может быть расширение ядра, происходящее в соответствии с гравитонной гипотезой (о причине гравитации) и выводами В.Блинова.

-

2. Разлом обычно существует ограниченное время – от нескольких минут до часов (причем в последнем случае это могут быть несколько разломов, следующих один за другим).

-

3. Разлом может быть «открытым» (Случай «А», рис.13), закрытым (Случай «В», рис.15) и смешанным ( Случай «Б», рис.14).

-

4. При открытом разломе гравитационный импульс можно обнаружить с помощью гравиметра в относительно небольшом круге вблизи эпицентра. Но, с точки зрения предупреждения о землетрясении, это уже не всегда помогает – все происходит очень быстро. Тем не менее, при землетрясении в Никарагуа 14 октября 2014 и последовавшем за ним через 20 минут землетрясении на Кермадекских о-вах (почти в непосредственной близости), длиннопериодные колебания были зарегистрированы в сравнительно небольшом круге от эпицентра (Техас, восточные штаты США) за несколько часов до катаклизма.

При открытом разломе возникает направленный вверх поток непоглощенных гравитонов, вызывающих почти мгновенную реакцию в литосфере («гравитонный удар»).

При закрытом разломе не возникает вертикально направленного потока непоглощенных гравитонов; они поглощаются в отделившемся фрагменте, который начинает двигаться к поверхности Земли. Землетрясение возникает тогда, когда поднимающийся фрагмент ядра наталкивается на нижнюю границу литосферы.

В смешанном случае отделившийся фрагмент распадается на несколько частей. Часть гравитонного потока не поглощается и немедленно достигает поверхности, как в случае «А»; отдельные фрагменты движутся к поверхности, аналогично единому фрагменту (случай «Б» рис.14).

При закрытом разломе гравитоны распределяются по довольно узкому кольцу вокруг эпицентра, на большом расстоянии от него. Это «кольцо» существует сравнительно небольшое время. И вот это явление, видимо, можно использовать для прогноза. Оно также проявляется в виде так называемых «длиннопериодических колебаний».

Таким образом, в статье намечена методика обнаружения будущего эпицентра возможного землетрясения. Очевидно, что для надежного предсказания землетрясений типа «В» требуется довольно большое количество сейсмоприемников. С первого взгляда, это кажется крупным недостатком метода. Однако ниже обоснована возможность и способ построения системы, удовлетворяющей всем требованиям, предъявляемым к таким системам.

Система предупреждения о землетрясении - коллективная или индивидуальная? Комбинированная!

До последнего времени такой вопрос даже не ставился. Разрабатываемые методы прогноза землетрясений требовали, как правило, больших капитальных затрат на аппаратуру и научные исследования. Тем не менее, на сегодняшний день надежные методы прогноза отсутствуют, а государственные организации не решаются создавать общенациональные системы предупреждения, так как считается, что вероятность ложной тревоги достаточно велика, и это может нанести ущерб экономике. То обстоятельство, что люди не будут своевременно предупреждены даже при невысокой вероятности правильного прогноза, во внимание почему-то не принимается. Логический результат такого подхода продемонстрирован в Китае - сотни тысяч погибших в Сычуане.

Тем временем простой народ, действуя по принципам "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" и "На безрыбье и рак - рыба", искали и нашли "альтернативные" методы спасения собственной жизни (если уж нельзя спасти имущество). Методы очень простые - наблюдения за поведением животных (рыбок, пресмыкающихся и даже птиц). Те животные, которые чувствуют "пузом" приближающееся землетрясение (жабы, змеи, и даже крысы), уходят на открытые места заранее, иногда за несколько суток, чтоб не завалило. Те, кому в природе землетрясение грозит в меньшей степени (птицы, волнистые попугайчики), поднимают шум и крик минут за пять до удара, чего во многих случаях вполне достаточно, чтобы уйти из больших домов. Попугаи даже предпочтительнее рыбок и гадов, так как надежно разбудят вас ночью, а далекие землетрясения, на которые рыбы тоже реагируют, вас не интересуют.

Понятно, что многие из нас могут и не дождаться создания государственной системы, тем более, что на такую систему накладываются довольно жесткие требования по минимизации вероятности ложной тревоги. Частая подача сигнала тревоги снижает доверие к сигналам такой системы, как это было с тем пастушком из сказки, который пугал односельчан криками "Волк! Волк!".

Сообщения о возможности землетрясения, которые могут публиковаться в Интернете отдельными наблюдателями, также могут вызвать панику, и потому подобная деятельность государством не поощряется.

Индивидуальная же система подобными требованиями не ограничена. Вы сами принимаете решение - послушаться вам предупреждения приборов или нет. От того, что ложная тревога заставит вас "понапрасну" на всякий случай выйти из здания прогуляться на какие-то пять минут - ничего не случится. Но однажды она спасет жизнь вам и вашим близким.

Система предупреждения о землетрясении, вообще говоря, мало отличается от системы предупреждения о пусках ракет с территории противника (арабо-израильский конфликт). Ведь при запуске ракеты она вовсе не обязательно упадет вам на голову. Тем не менее, многие люди все же бегут в убежище, и никто не сетует по поводу ложной тревоги. Аналогично и в случае предупреждения о возможном землетрясении – заранее известно, что оно, возможно, и не произойдет. Но, по сути, Система предупреждает не о самом землетрясении, а о ВОЗМОЖНОСТИ, высокой вероятности этого события.

Основная идея комбинированной системы состоит в том, что любой человек, находящийся в сейсмоопасном районе, может приобрести относительно недорогую станцию предупреждения в личную собственность. Станция устанавливается в доме покупателя или на принадлежащей ему территории. В состав станции входят 34 прибора, совместно и автоматически анализирующих гравитационную обстановку и состояние электризации атмосферы (простой гравиметр и датчик атмосферного электричества).

Гравиметр реагирует отдельно как на гравитационный импульс от возникшего на большом расстоянии разлома, так и на постепенное изменение гравитационной обстановки в точке его нахождения. Последнее чаще всего связано с другими предвестниками землетрясения, в частности с изменением электромагнитного состояния атмосферы (атмосферное электричество), для измерения которого служит отдельный датчик.

При совпадении сигналов от датчика атмосферного электричества и датчика постепенно изменяющейся гравитации анализатор выдает сигнал непосредственной опасности в месте своего нахождения.

Одновременно сигнал от импульса гравитации, полученный от удаленного разлома, направляется автоматически на Центр сбора информации от множества аналогичных анализаторов, расположенных по всему миру. При этом анализатор не выдает сигнала тревоги на месте своего собственного расположения. Только Центр сбора информации анализирует приходящие сигналы от индивидуальных анализаторов и посылает сигнал предупреждения в зону возможного будущего землетрясения.

Таким образом, система подобных анализаторов выполняет функцию как индивидуальной, так и коллективной системы.

Вследствие того, что аппаратура появляется у множества независимых потребителей, обширная сеть наблюдения через некоторое время создается сама собой.

Сигналы о возможном разрушительном землетрясении обнаруживаются за много часов до того, как оно произойдет (6-12 часов). При этом непрерывно оценивается вероятность будущего землетрясения.

Существующие системы способны подать сигнал о землетрясениях лишь за несколько секунд до его наступления.

Заключение

В настоящее время вообще отсутствует возможность своевременного краткосрочного предсказания сильных землетрясений в заданном районе. В статье изложен новый взгляд на причину разрушительных землетрясений. Предложена комбинированная система предупреждения о возможности сильного землетрясения, не требующая никаких первоначальных затрат на ее создание. Более того, ее создание может обеспечить большую прибыль тем, кто возьмется ее реализовать.