Кириллические тюркоязычные надписи мастеров-камнерезов Восточной Европы XIV-XV веков

Автор: Медынцева А.А., Коваль В.Ю., Бадеев Д.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты изучения двух образцов кириллических тюркоязычных надписей на каменных изделиях. Одно из них - литейная форма (датирована серединой XIVв.) - было недавно найдено в г. Болгаре на югозападе Республики Татарстан, второе - каменная табличка (датирована в очень широком диапазоне) - обнаружено в г. Полоцке Витебской обл. Республики Беларусь более полувека назад. Обе надписи связаны тем, что звуки тюркской речи в них были зафиксированы при помощи кириллической азбуки. Рассмотрена палеография надписей, установлена тюркоязычность их авторов, предложены объяснение обстоятельств появления надписей, а также толкование отдельных слов и выражений. Подчеркивается наличие слов, свидетельствующих о родоплеменной структуре общества и остатках языческих представлений (тотемизма). Отмечено, что рассматриваемые материалы позволяют говорить об определенном явлении в письменности тюркоязычных народов, отражающем проникновение русской духовной культуры (слагаемыми которой были грамотность и христианское вероисповедание) в среду не только переселенцев из степей в лесную зону (Литовско-Русское государство), но и исламизированного населения золотоордынских степей и лесостепного Поволжья. Кириллическая письменность, безусловно, иллюстрирует не просто знакомство тюркоязычного населения Золотой Орды с русским языком и письменностью, но и свидетельствует о более глубоком усвоении духовных основ такой письменности, т.е. христианства.

Болгар, золотая орда, русь, тюркские языки, грамотность, кириллические надписи

Короткий адрес: https://sciup.org/145145960

IDR: 145145960 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.4.105-111

Текст научной статьи Кириллические тюркоязычные надписи мастеров-камнерезов Восточной Европы XIV-XV веков

На всем протяжении своей истории славянские племена и государственные объединения соседствовали в Восточной Европе с оседлыми, полукочевыми и кочевыми народами, в т.ч. ирано- и тюркоязычными. У Древнерусского государства наиболее тесные торговые и культурные связи установились с Волжской Булгарией – многоплеменным (но тюркским в основе) государственным образованием, сформировавшимся в Среднем Поволжье в Х в. Волжская Булгария была не только военным соперником Руси, но и постоянным партнером в сфере ремесла и торговли. На ее территории постоянно проживали русские, а в русских городах постоянно проживали булгарские купцы и ремесленники [Полубояринова, 1993, с. 116–118]. Столь же многоплановыми были отношения Руси IX–XIII вв. с тюркоязычными народами степной зоны Восточной Европы – хазарами, печенегами, торками (гузами) и половцами.

После завоевания монголами значительной части Восточной Европы все тюркоязычные народы, расселявшиеся на этой территории, вошли в состав улуса Джучи (Золотой Орды), основным разговорным язы- ком которого был тюркский язык кипчакского типа. Системы письма на территории как Волжской Булгарии, так и степной зоны отличались от древнерусской и по языку, и по алфавиту (кириллица), воспринятому из балканской Болгарии. В Волжской Булгарии с принятием ислама еще в X в. распространилась письменность на основе арабской графики. Но сами рукописные памятники на территории Волжской Булгарии домонгольского времени не сохранились. Представление о булгарском языке этого времени дают памятники эпиграфики – эпитафии на каменных надгробиях, исполненные либо куфическим письмом на языке тюрки, либо на арабском. Сохранившиеся ранние эпиграфические памятники Волжской Булгарии относятся к XIII–XIV вв. [Мухаметшин, Хакимзянов, 1987; Хакимзянов, 1987], но они не полностью отражают живой разговорный язык, который использовался в быту населением этого государства. Поэтому большой интерес вызывает редчайшая находка – надпись на литейной формочке, которая обнаружена на Болгарском городище при раскопках, проводившихся в 2016 г. Институтом археологии РАН и Институтом археологии АН Татарстана [Медынцева, Коваль, Бадеев, 2018] (рис. 1).

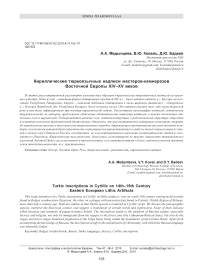

Рис. 1 . Фото и прорисовки литейной формы из Болгара с надписями. Место хранения – Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Фото А.А. Медынцевой .

а – плоская долевая поверхность одной из половинок; б – трапециевидный торец.

Описание находок из Болгара и Полоцка

Литейная форма с надписью обнаружена в самом центре золотоордынского Болгара. Она входила в состав крупного комплекса литейных форм, принадлежавших полностью разрушенной перекопами мастерской по отливке изделий из цветных металлов. В ходе исследований 2016–2018 гг. (раскоп CXCII) была вскрыта только часть усадьбы с этой мастерской, на территории которой собран комплекс из 86 целых и фрагментированных створок литейных форм [Бадеев, Коваль, 2018, с. 280–283, рис. 6]. Мастерская функционировала, вероятно, в середине XIV в. (в 1350–1360-е гг.), однако впоследствии формочки оказались переотложены и попали в заполнения ям, засыпанных в 1360–1380-х гг. Палеографические особенности надписи соответствуют времени, определяемому стратиграфической датой [Медынцева, Коваль, Бадеев, 2018, с. 144].

Формы изготовлены из различных материалов – местного белого камня (известняк, мергель), уральских сланцевых пород и обломков среднеазиатских талькохлоритовых котлов*. В них отлиты щитковые перстни, бусинные височные кольца, пластинчатые браслеты, игольник, различные привески и медальоны, грузики грибовидной формы, пуговицы, бусы, ременные бляхи, навершие головного убора [Бадеев, Коваль, 2018, pис. 6]. Украшения, как правило, не имели узкой этнической привязки, однако все они были характерны прежде вс его для территории Золотой Орды, хотя представлены и на памятниках средневековой Руси как импортные изделия. На многих створках имеются граффити в виде кругов, изображений птиц, линий, зигзагов, решеток, геометрических фигур (рис. 2). Некоторые створки со ставляли комплекты, полностью подходившие друг к другу. Среди них – две створки формочки для отливки щиткового перстня, на которых сохранились едва заметные надписи. Обе створки выточены из черного плотного сланца с мельчайшими искристыми вкраплениями. Надписи прочерчены очень неглубоко и состоят из мелких букв, поэтому трудны для прочтения и фотографирования. Они выполнены на трапециевидных торцах обеих створок и на плоской боковине одной из них. К сожалению, рядом с надписями были сделаны два сквозных отверстия для свинцовых соединительных штифтов, в результате коррозии которых две строки надписи оказались скрыты налипшими свинцовыми окислами. Надписи выполнены буквами кириллического алфавита, о чем свидетельствуют специфические кириллические буквы Ш, Ь, Ъ, “,R, но язык надписи не древнерусский. Скорее всего, буквами кириллицы была передана надпись на одном из тюркских наречий. Основное население Болгара до завоевания монголами и позднее состояло из тюркоязычных булгар и постоянно пополнялось тюркоязычными народами с обширных территорий Золотой Орды, Средней Азии и Кавказа. Тюркский язык кипчакского типа, как полагают исследователи, к XIV в. стал основным языком Золотой Орды [Халиков, 1989, с. 124, 129–131].

Лучше всего сохранились буквы на боковых поверхностях формы – здесь отчетливо читаются два слова (по одному на каждой створке), составляющие одну надпись: KykA(B)R )АРЛАКЪ. Первое слово сохранилось в живом татарском языке в форме ка-лып и означает «форма, изложница для отливки расплавленного металла» [Татарско-русский словарь, 1966, с. 218]. Оно известно и в современном болгарском языке в виде калъп со значением «форма, образец, колодка» [Бернштейн, 1975, с. 247].

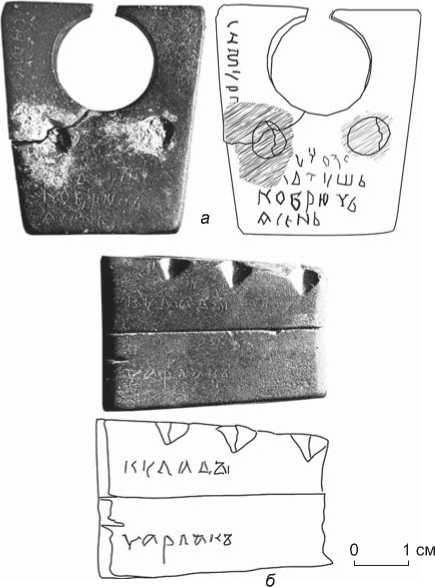

Рис. 2 . Граффити на литейных формах из Болгара. Фото В.Ю. Коваля. .

Таким образом, если учесть, что надписи прочерчены на створке каменной формы, их можно считать подписью мастера-камнереза, выточившего эту форму [Медынцева, Коваль, Бадеев, 2018, с. 142]. Такие подписи мастеров очень редко встречаются и на древнерусских изделиях. Это известные подписи на формочках Максима из ювелирной мастерской, погибшей во время разгрома Киева монголами в 1240 г., и две подписи с тем же именем из слоев на месте пожарища Серенска, уничтоженного монголами двумя годами раньше [Медынцева, 1978; 2000, с. 71–73]. Надписи, судя по притяжательной форме имени Максим, скорее всего, начертаны не резчиком, а ювелиром-литейщиком, пометившим свою собственность. Граффито на формочке XIII в. из Новгорода с изображением воина и именем Данила трактуют как подпись мастера-литейщика [Рыбина , 1998, с. 37-38]. На формах из Болгара надпись определенно оставлена мастером-камнерезом и может быть понята как «выточил форму» или «форма точильщика». Это прочтение дает ключ к расшифровке более пространной, но, к сожалению, поврежденной надписи на лицевой стороне одной из створок формы (на боковой стороне которой начертано слово чарлакъ .)

От двух первых строк, поврежденных окислами, сохранились лишь неясные знаки. В первой строке их различить нельзя вовсе, во второй – просматриваются четыре буквы ТУШЬ, из них три последние читаются вполне уверенно. Возможно, это остатки слова, сохранившегося в современном татарском как таш- ‘камень, каменный’ [Татарско-русский словарь, 1966, с. 523], записанного кириллицей с Ь на конце слова. Отметим, что в этой надписи кириллическая ижица используется для передачи звука близкого к А (см. выше слово кулабы). Гораздо лучше сохранились две последние строчки, в которых читаются слова: jn(b)p~)| “qem|. Последнее слово вполне ясно – это половецкое (кипчакское) имя, неоднократно зафиксированное в письменных источниках. По древнерусским летописям известен половецкий хан Ясень-Осень-Асень [Полное собрание..., 1962, л. 76, 97об.]. В Дунайской Болгарии два брата – Асен и Петр – в конце XII в. возглавили восстание половцев, а затем о сновали династию Асе-новцев [Златарский, 1972, с. 430-480]. Таким образом, такое имя исторически засвидетельствовано и его прочтение сомнений не вызывает. Слово ков-рючь (возможно прочтение кобрючь, что не меняет его смысла) означает, скорее всего, принадлежность к аилу (патриархальная семья, род, курень), называвшемуся по имени основателя рода. Такие коллективы входили в более крупные этнические образования, например, союзы черных клобуков, берендеев, тур-пеев, каевичей, а также «племена» могутов, татра-нов, шельбиров, ревугов и ольберов. Наибольшее созвучие со словом коврючь имеет название большого племенного объединения коуев (ковуев). По типу древнерусских образований форм слова Коврючь должно представлять собой посессив (т.е. притяжательную форму) от основы личного имени Коврют либо Коврюй с притяжательным суффиксом -ичь, который употреблялся для обозначения и отчества, и этнической (племенной) принадлежности. В древнерусских и куманских словарях личных имен подобное имя не встречено, хотя вполне допустимо, что оно существовало в других тюркских языках. Итак, можно предположить, что надпись сообщает о формочке, выточенной человеком по имени Ясень из рода Коврюев.

Теперь следует обратиться к началу надписи – строке, расположенной перпендикулярно четырем другим строкам (две первые из них повреждены окислами, а две конечные прочитаны выше). В ее начале читается слово qhlrp(c) *. Это имя мифического персонажа, широко известного в ираноязычном мире. В иранской мифологии Сенмурв (Симург) – крылатая собака с двумя лапами и когтями, посредник между небесным и земным мирами, покровитель посевов и растительности, имеющий две сущности – доброжелательную и демоническую [Тревер, 1937]. Известно, что у каждого половецкого (и торческого) племенного образования был свой родовой покро-

*От последнего знака просматривается только вертикальная черта.

витель (тотем) – животное или птица. Можно предположить, что именно имя родового тотема мастер указал в начале надписи, а за ним – свое родовое происхождение, занятие и собственность – выточенную им формочку. Распространение ислама в Болгаре еще с X в. не исключало сохранения языческих воззрений среди разноплеменного населения Золотой Орды и, вероятно, родовых тотемов (даже в XIV в.), особенно родового имени, передававшегося от поколения к поколению.

Возможно и иное толкование указанной подписи. В половецкой лексике наряду со словом semirgÜk (семург – мифическая птица) зафиксировано слово semÜrgÜk – название обычной певчей птицы [Древнетюркский словарь, 1969, с. 495]. С учетом этого можно допустить, что под словом СИМУР(Г) имелась в виду простая певчая птица. Такая интерпретация представляется более предпочтительной, поскольку еще на одной створке литейной формы из рассматриваемого комплекса имеются два граффити с изображениями птиц (рис. 2, 1, 2 ). Если предположить, что в одной мастерской работали не сколько мастеров-резчиков, принадлежавших к одному роду, то грамотный мастер, маркируя свое изделие, оставил довольно пространную благопожелательную (?) надпись, второй, неграмотный, пометил формочку изображениями птички-тотема, а другие мастера – орнаментами или рисунками. На торце одной из формочек в один ряд, напоминая надпись, расположены знаки, которые имеют сходство с тюркскими рунами (рис. 2, 4 ). Некоторые эпиграфические и нумизматические находки позволяют сделать вывод о том, что в среде ремесленников Булгарии и в условиях мусульманизации до XII и даже XIII в. сохранялось руническое письмо кубанского типа [Кызласов, 2012, с. 232]. В нашем случае руноподобные знаки лишь отдаленно напоминают руническое письмо*. Свидетельством знакомства мастеров-литейщиков Болгара с христианством является граффито в виде креста с криновидными концами на одной из формочек (рис. 2, 3 )**.

В целом, вся надпись несет концентрированную и при этом многоплановую информацию о профессии и происхождении резчика формочки. В контексте всего уникального комплекса литейных форм она может свидетельствовать о тесных контактах между тюркоязычным населением Болгара и грамотными русскими людьми, письменная культура которых была воспринята частью ме стных жителей. При этом нельзя исключать того, что наряду с письменностью воспринимались и какие-то базовые понятия православного христианства.

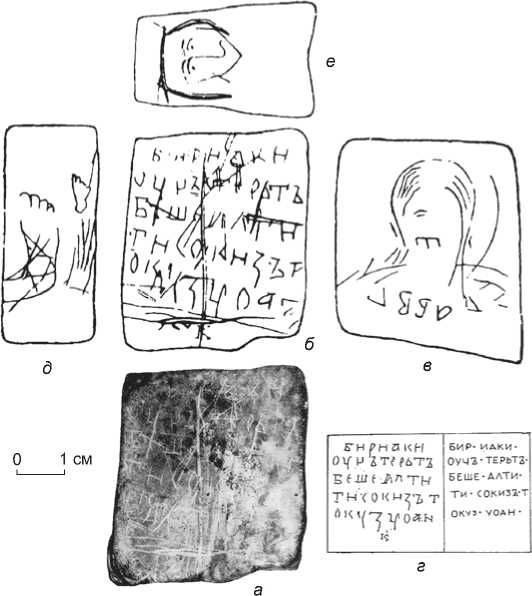

Известна еще одна кириллическая надпись на татарском языке, сделанная на плоской каменной табличке. Она найдена при раскопках в Полоцке более полувека назад. Надпись была опубликована Г.В. Штыховым [1963], прочитана и кратко прокомментирована Б.А. Рыбаковым [1963]. Находка обнаружена в слоях XIII–XVI вв. На табличке кириллическими буквами прочерчен перечень татарских числительных от одного до десяти (рис. 3 а , б , г ). Б.А. Рыбаков по палеографическим признакам без соответствующего комментария датировал надпись XIV–XV вв. и соотнес ее с татарами Великого княже ства Литовского, которые были поселены там Витовтом в 1397–1398 гг. Язык надписи назван татарским, но с учетом даты Б.А. Рыбакова речь скорее идет о диалекте татарского языка тюрки, на котором говорили переселившиеся из Урало-Поволжья тюркские племена, приглашенные Витовтом в конце XIV – начале XV в. для защиты от немецких рыцарей и получившие в дальнейшем название литовских татар. Однако необходимо отметить, что, согласно некоторым документам и легендам, именно половцы из рода Тугоркана, пришедшие в Литовское княжество, состояли на службе в Литве уже в XIII в. [Федоров-Давыдов, 1966, c. 228]. К сожалению, пласти-

Рис. 3 . Надпись на лицевой продольной стороне предмета ( а , б ) и ее реконструкция ( г ), прорисовка изображений на продольной оборотной стороне ( в ) и торцах ( д, е ). Фото предмета: [Штыхов, 1963, с. 247], надписи на лицевой стороне: [Рыбаков, 1963, с. 248].

на с надписями в момент обнаружения находилась в неясной стратиграфической ситуации, в перекопе с предметами XIII–XVI вв., поэтому уточнение даты невозможно.

Палеографически полоцкую надпись сложно датировать ввиду ее плохой сохранности. Но ближайшим ее аналогом по времени и типу является надпись на формочке из Болгара. Действительно, в обеих надписях архаиче скими для XIII–XIV вв. являются И с горизонтальной перекладиной, равновеликие петли В, треугольные петли Ь и Ъ в половину высоты буквы. При этом ' имеет «округлые» петли, что в рукописях служит признаком второй половины – конца XIII в. Буква у в двух случаях по форме напоминает цифру 4 с длинным изогнутым хвостом. Эта форма исследователями берестяных грамот названа Ч-образной, буквы такой формы известны в группе грамот второй половины XIV – начала XV в. [Зализняк, 2000, с. 189, табл. 21]. В третьем случае у имеет форму, как в надписи из Болгара (см. коммент. выше). Вероятно, обе надписи – из Болгара и из Полоцка – хронологически близки, поэтому у Б.А. Рыбакова были основания для датирования надписи из Полоцка концом XIV – XV в. Другие особенности этой надписи, не отмеченные издателями: 0 (ци) вместо ) (червь) в слове учь (три) и обратное обозначение дифтонга уО (уоан-ун - десять). Первая особенность может отражать диалектное «цоканье», характерное для древнерусских северозападных говоров [Зализняк, 2008, с. 34], вторая – передачу звуков раннетатарского языка при помощи кириллических букв. Вероятно, тюркологи найдут объяснение этих диалектных черт, которое поможет более точно охарактеризовать особенности тюркского диалекта обеих надписей, тем более, что в расшифровке Б.А. Рыбакова указаны региональные параллели татарским числительным.

Надпись из Полоцка, являющаяся важным материалом по региональному раннетатарскому языку населения, которое находилось в изолированной иноязычной среде, не стала объектом пристального внимания ее первых публикаторов. У них не вызвали особого интереса ни рисунки на оборотной долевой и торцовой поверхностях пластины, ни даже кириллические буквы, представляющие начало кириллического алфавита. Лишь в 2011 г. И.Л. Калечиц в обобщающей работе по белорусской эпиграфике привела кирилличе скую транслитерацию надписи на лицевой (?) долевой поверхности и описание рисунков на оборотной долевой и поперечных сторонах, а также прочтение начала кириллического алфавита на оборотной долевой стороне пластины [Калечыц, 2011, с. 58, 59, рис. 35]. Транслитерация надписи на лицевой долевой поверхности (у Б.А. Рыбакова и И.Л. Ка-лечиц r0| ошибочно транслитерировано как r)|): ahph`jh / nr0|Šep|Š/ aexe`kŠh / Šh-qnjhgzŠ/ njrgrn`Š/ j. На оборотной стороне И.Л. Калечиц прочитаны перевернутые четыре первые буквы алфавитного ряда `abc, начерченные под погрудным изображением человека с остатками нимба вокруг головы, в котором она обоснованно видит попытку воспроизвести икону. При определении даты И.Л. Калечиц принимает точку зрения Б.А. Рыбакова, но высказывает сомнения в связи с предложением считать автором надписи носителя татарского языка. Она допускает, что надпись, в т.ч. алфавит и счет, могла быть записана учеником, который практиковался в написании алфавита и татарских числительных на слух, не зная татарского языка. При этом И.Л. Калечиц соглашается с Г.В. Штыховым, справедливо назвавшим каменную дощечку «записной книжкой ученика». Вероятно, сомнения в использовании кириллицы татарским населением были вызваны отсутствием «бытовых» памятников такого типа. Теперь с обнаружением в Болгаре синхронных надписей на тюркском (поволжские тюрки ?) языке, выполненных кириллицей, обе эти находки теряют свою исключительность.

Присутствие татарского населения в Великом княжестве Литовском – не новость; не вызывает удивление и использование в письме кириллицы, поскольку не только в быту, но и в официальной письменности и летописании здесь употреблялись древнерусский язык в его западном варианте, а также кириллическое письмо.

Обсуждение результатов

Обращает внимание то, что обе кириллическо-тюрк-ские надписи, обнаруженные на территориях, которые находятся на большом расстоянии друг от друга, связаны с христианством: на одной формочке из Болгара имеется изображение креста (см. рис. 2, 3), на каменной дощечке из Полоцка – набросок фигуры святого и начальные четыре буквы кириллического алфавита. Как справедливо отмечает И.Л. Калечиц, начальные буквы алфавита, прочерченные на каменной дощечке, – свидетельство обучения грамоте. Важно отметить, что сам процесс написания букв алфавита в понимании человека эпохи Средневековья заключал в себе сакральный смысл, который становится понятным, если принять во внимание процесс обучения гра- моте, отличающийся от современного. Порядок букв и их названия, дожившие до XX в. и ставшие основой самого слова «азбука»: «Аз, буки, веди, глаголь, добро…» и т.д., известны по сохранившимся «Азбучным молитвам» – акростихам, в которых начальные буквы строк составляют фразы молитвенного текста. Их авторство приписывается Кириллу (Константину) и его ученикам. Следует учитывать, что обучение грамоте начиналось именно с азбучной молитвы, которую запоминали целиком. Позднее неизвестный книжник для облегчения процесса обучения письму предложил заучивать не целые стихи, а только начальные слова, которые и составили названия букв, выстроенные в определенном порядке – азбуки (абецедарии, алфавиты). При изучении азбуки запоминали полные названия букв и одновременно первые звуки слов, с которых начинали молитвенные фразы. Таким образом, процесс обучения письму был неразрывно связан с молитвенным текстом, обучение грамоте шло одновременно с запоминанием молитвы. Поэтому и написание абецедариев – алфавитов – имело не только обучающий, практический смысл, но и сакральный: пишущий произносил не звуки, как при современном обучении, а первые слова азбучной молитвы или всю ее полностью. Следовательно, неизвестный владелец дощечки был обязан одновременно с написанием букв алфавита произносить слова азбучной молитвы. Наличие кириллических букв в полоцкой надписи является доказательством того, что ее тюркоязычный автор был христианином, православным.

Выводы

Публикуемые в настоящей статье надписи относятся к эпохе бурных этнических изменений и формирования нового «татарского» языка на основе половецко-кипчакского. В эту же эпоху происходили перемещения в Орду больших масс русского населения, духовная культура которого включала уже кириллическую письменность и христианские религиозные воззрения. Кириллические тюркоязычные надписи, иллюстрирующие разговорный язык тюрки эпохи формирования новых этносов, являются важным материалом для лингвистической тюркологии и изучения контактов между русскими и степняками в области духовной культуры. Эти надписи – свидетельства не только знакомства тюркоязычного населения Золотой Орды с русским языком и письменностью, использования этой письменности для собственных деловых нужд, но и усвоения отдельными представителями этого населения духовных основ кириллической письменности – русского христианства.

Список литературы Кириллические тюркоязычные надписи мастеров-камнерезов Восточной Европы XIV-XV веков

- Бадеев Д.Ю., Коваль В.Ю. Исследования ремесленноторгового района средневекового Болгара // Поволжская археология. – 2018. – № 2 (24). – С. 270–289.

- Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь. – М.: Рус. яз., 1975. – 768 с.

- Древнетюркский словарь / под ред. В.М. Наделяева, Д.М. Насилова, Э.Р. Тенишева, А.М. Щербак. – Л.: Наука, 1969. – 676 с.

- Зализняк А.А. Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование // Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1990–1996 гг. – М.: Рус. словари, 2000. – Т. 10. – С. 134–274.

- Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. – 2-е изд., переработанное с учетом находок 1995–2003 гг. – М.: Языки славянской культуры, 2008. – 872 с.

- Златарский В.Н. История на Българската държава презсредните векове. – София: Наука и изкуство, 1972. – Т. 2. – 965 с.

- Калечыц I.Л. Эпiграфика Беларусi X–XIV стст. – Мiнск: Беларус. нав., 2011. – 272 с.

- Кызласов И.Л. Серебряные монеты с легендами кубанского рунического письма // Проблемы археологии Кавказа. – М.: Таус, 2012. – Вып. 1. – С. 226–246.

- Медынцева А.А. О литейных формочках с именем Максима // Древняя Русь и славяне. – М.: Наука, 1978. – С. 378–383.

- Медынцева А.А. Грамотность в Древней Руси. По памятникам эпиграфики X – первой половины XIII века. – М.: Наука, 2000. – 295 с.

- Медынцева А.А., Коваль В.Ю., Бадеев Д.Ю. Надпись на литейной форме из Булгара // Нескончаемое лето. – М.; Великий Новгород; СПб.: Любавич, 2018. – С. 141–145.

- Мухаметшин Д.Г., Хакимзянов Ф.С. Эпиграфические памятники Болгара // Город Болгар. Очерки истории и культуры / под ред. Г.А. Федорова-Давыдова. – М.: Наука, 1987. – С. 143–157.

- Полное собрание русских летописей. – Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – Т. 1: Лаврентьевская летопись. – 286 с.

- Полубояринова М.Д. Русь и Волжская Булгария в X–XV вв. – М.: Наука, 1993. – 124 с.

- Рыбаков Б.А. Татарская кириллическая надпись из Полоцка // СА. – 1963. – № 4. – С. 248–249.

- Рыбина Е.А. Рисунки средневековых новгородцев (по археологическим материалам) // Историческая археология. Традиции и перспективы. – М.: Памятники исторической мысли, 1998. – С. 15–27.

- Татарско-русский словарь. – М.: Сов. энцикл., 1966. – 864 с.

- Тревер К.В. Сэнмурв-Паскудж, собака-птица. – Л.: Гос. Эрмитаж, 1937. – 74 с.

- Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1966. – 276 с.

- Хакимзянов Ф.С. Эпиграфические памятники Волжской Булгарии и их язык. – М.: Наука, 1987. – 192 с.

- Халиков А.Х. Татарский народ и его предки. – Казань: Тат. кн. изд-во, 1989. – 222 с.

- Штыхов Г.В. Письмена на камне из Полоцка // СА. – 1963. – № 4. – С. 246–249.