Кишечный иммунитет у птиц: факты и размышления (обзор)

Автор: Фисинин В.И., Сурай П.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Обзоры, проблемы

Статья в выпуске: 4 т.48, 2013 года.

Бесплатный доступ

Иммунная система кишечника играет важнейшую роль в поддержании иммунной защиты организма, поскольку представляет собой передовую линию столкновения с различными патогенами, поступающими с кормом и способными колонизировать клетки и ткани хозяина. При этом роль защитных механизмов кишечника трудно переоценить. Процессы обучения распознаванию «свой—чужой», происходящие в кишечнике, относятся к основополагающим для выработки как эффективной иммунной защиты, так и толерантности к различным нутриентам. При этом микроструктурные изменения в кишечнике, в частности в слизистой, отвечают за снижение ассимиляции нутриентов. Следовательно, его состояние определяет здоровье птицы, эффективность использования питательных и биологически активных веществ, что, в свою очередь, связано с ростом и развитием, конверсией корма и другими важными промышленными показателями в птицеводстве. В обзоре обобщены современные представления о развитии и морфофункциональных особенностях защитных иммунологических механизмов кишечника у птиц. Особое внимание уделено возможности иммуномодуляции в кишечнике посредством использования эффективной комбинации различных биологически активных веществ.

Птица, стресс, иммунитет, кишечник, витагены, сhicken

Короткий адрес: https://sciup.org/142133424

IDR: 142133424 | УДК: 636.5:591.1:577.27

Текст обзорной статьи Кишечный иммунитет у птиц: факты и размышления (обзор)

Известно, что масса свежевылупившегося цыпленка за 1-ю нед жизни увеличивается в 4,4 раза, за 5 нед — на 5000 % и достигает 2 кг. Столь высокие показатели возможны благодаря интенсивной селекции на скорость роста, мероприятиям по поддержанию здоровья и оптимальных условий содержания поголовья, прогрессу в кормлении, способствующему удовлетворению потребности во всех основных питательных и биологически активных веществах. Поскольку период выращивания постоянно сокращается, а конверсия корма улучшается, поддержание здоровья птицы и оптимизация кормления относятся к приоритетным задачам. Все чаще детализация технологий выращивания осуществляется на тонком уровне, с учетом факторов, которым ранее ученые и практики не уделяли внимания. Например, микроструктурные изменения в кишечнике, в частности в слизистой, отвечают за снижение ассимиляции нутриентов. Следовательно, его состояние определяет здоровье птицы, эффективность использования питательных и биологически активных веществ, что, в свою очередь, связано с ростом и развитием, конверсией корма и другими важными промышленными показателями в птицеводстве. Кишечник представляет собой не только первую линию защиты от экзогенных патогенов, способных колонизовать клетки и ткани хозяина, но и самый большой орган, участвующий в обеспечении иммунитета.

В этой связи защитные механизмы кишечника, включая иммунную систему, требуют особого внимания. Отметим, что затраты на обеспечение функции иммунной системы для растущего организма весьма значительны. Например, в условиях острой фазы иммунного ответа у цыплят снижается потребление корма, падает продуктивность и расходуется дополнительно до 10 % питательных веществ, которые могли бы пойти на рост и развитие (1). У быстро растущего бройлера примерно 12 % вновь синтезируемых белков направляется на поддержание гомеостаза в пищеварительном тракте. Усиление пролиферации приводит к снижению возраста и зрелости гоблет-клеток (goblet cells, бокаловидные клетки), что способно по- влиять на качество секретируемого ими муцина и, как следствие, снизить всасывание нутриентов (2). К тому же быстрое обновление этих клеток повышает потребность в энергии для поддержания пластических и ферментативных процессов в кишечнике. Изменения в морфологии кишечника могут привести к подавлению всасывания, повышению секреции, диарее, снижению устойчивости к болезням и продуктивности в целом (3).

Целью настоящего обзора стало обобщение последних достижений в изучении защитных механизмов кишечника у птиц.

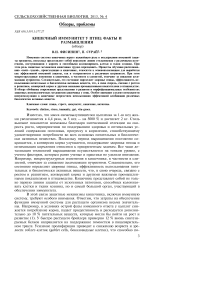

|

|Физические барьеры! V |

| Иммунные , механизмы] M-клетки NK-клетки B-клетки Т-клетки Лизоцим Фагоциты Антимикробные пептиды (дефенсины, кателицидины) |

| Микрофлора] |

|||

|

Муцин рН Секреты поджелудочной железы Перистальтика Аэробиоз |

Конкуренция за нутриенты и места прикрепления Бактериоцины Бактериофаги Короткоцепочечные жирные кислоты |

||||

Защитные механизмы желудочно-кишечного тракта птиц (описание см. в тексте) .

У сельскохозяйственных животных и птицы слизистая оболочка кишечника формирует наибольшую поверхность контакта с внешней средой и представляет собой основные ворота для проникновения чужеродных, в том числе вредных, антигенов (патогенов). Поэтому здесь существует специальный механизм, обеспечивающий эффективную защиту от инвазии. Главные гистологические особенности барьеров в разных слизистых идентичны, однако имеются и локальные различия вследствие особенностей анатомического строения и расположения ткани, а также ее физиологических функций. На этом основании иммунологические барьеры слизистой (MALT — mucosal-associated lymphoid tissue) разделены на ряд под- групп: GALT (gastrointestinal-associated lymphoid tissue), BALT (bronchus-associated lymphoid tissue), NALT (nasal - associated lymphoid tissue), представляющих лимфоидную ткань, ассоциированную соответственно с кишечником, бронхами, носоглоткой, а также имеющуюся в слюнных железах и мочеполовой системе.

GALT — главный компонент MALT, он представлен сложной инфраструктурой органов и иммунных клеток, находящихся в эпителиальном слое и прилегающих к собственной пластинке (lamina propria). GALT состоит из нескольких типов клеток, включая специализированные индукторы, иммунорегуляторы и эффекторы, отличающиеся от тех, которые участвуют в обеспечении функций системного иммунитета (4). У цыплят, для которых характерно отсутствие лимфатических узлов, свойственных млекопитающим, индукция и генерация иммунного ответа происходит в основном в GALT и селезенке. Поэтому понимание механизмов развития и функционального созревания GALT относится к фундаментальным задачам в познании иммунологического феномена у птиц, включая формирование иммунного ответа или толерантности по отношению к различным антигенам (4, 5). Важнейшая задача иммунной системы кишечника — распознавание «свой—чужой» и выработка толерантности к «своим» антигенам (например, нутриентам или синергической микробной популяции) при активном иммунном отклике на «чужих», включая различные патогены. Любые нарушения в этой системе могут привести как к аллергическим реакциям на нутриенты, так и к проявлению толерантности к патогенам, не говоря уже о перерасходе питательных и биологически активных веществ корма. Таким образом, тонкие механизмы регуляции указанной системы относятся к основополагающим, их особенности и отличия от общих механизмов, описанных для других видов животных, в частности млекопитающих, будут рассмотрены ниже.

Факторы неспецифической и специфической защиты. Физические барьеры кишечника. Слизистый слой кишечника покрыт простым микроворсинчатым цилиндрическим эпителием (энтероциты), который функционирует как физический барьер между внешней и внутренней средой организма и служит для переваривания и всасывания нутриентов. Энтероциты обладают специфическими рецепторами апикальной мембраны, распознающими бактериальные антигены, активация которых приводит к локальным иммунным реакциям (6). Наряду с энтеро-цитами в иммунной защите участвуют гоблет-клетки (бокаловидные клетки), М-клетки и клетки Панета. В кишечнике у птиц хорошо изучены лишь гоблет-клетки цилиндрического эпителия: их главная функция заключается в секреции муцина и они дифференцируются из того же предшественника (прогенитора), что и энтероциты (7, 8).

Роль муцинов в защите кишечника. Мукус образуется и секретируется бокаловидными клетками в слизистой оболочке кишечника (мукозе), где он действует как защитный барьер, своеобразная смазка и система транспорта между содержимым кишечника и эпителиальными клетками. Муцины представлены группой гликолизированных белков с молекулярной массой до 20 000 Да, играющих центральную роль в предотвращении проникновения различных патогенов через слизистую (9-11). Молекула муцина — сложный биополимер гликопротеиновой природы, в котором олигосахариды, составляющие до 50-80 % молекулярной массы муцина, через О-гликозидную связь прикреплены к гидроксигруппам серина или треонина белковых субъединиц. Муцины также содержат много сульфатных (сульфомуцины) и карбоксилатных (сиаломуцины) групп, что создает отрицательный заряд мукозного слоя.

Секретируемый муцин покрывает поверхность энтероцитов двумя слоями — внутренним плотным и внешним более разжиженным (10). Такие слои существенно затрудняют доступ бактерий к слизистой и возможность прикрепиться к клеткам эпителия. Кроме того, муцины связываются с бактериальными рецепторами, тем самым блокируя их способность адсорбироваться на поверхности клетки перед проникновением в нее (7). Активность генов, ответственных за синтез муцинов, на уровне транскрипции регулируют цитокины, бактериальные продукты и факторы роста. Биосинтез муцина также определяется условиями и/или агентами, которые влияют на дифференциацию предшественников в зрелые бокаловидные клетки. На него также оказывают эффект реакции гликозилирования и синтеза белка, ряд других процессов (12). Муцины, которые образуют слой над ворсинками, состоят из нейтральных и кислых молекул. С присутствием заряженных групп в молекуле муцинов часто связывают способность защищать эпителий от различных патогенов и участие во всасывании нутриентов. Следует также иметь в виду, что муциновый слой на поверхности слизистой служит источником нутриентов для многих кишечных организмов и некоторые виды бактерий, живущие в кишечнике, могут утилизировать полисахариды муцина.

Таким образом, в кишечнике существует тонкая связь между микрофлорой и количеством муцина. При этом два типа муцина, покрывающие поверхность клеток, кооперируют друг с другом и образуют несмешиваю-щийся водный слой в непосредственной близости от мукозного, благодаря чему создается и поддерживается на постоянном уровне специфическое значение рН. Молекулярные механизмы описанного явления расшифрованы пока не полностью, но есть предположения, что оно сопровождается связыванием ионов водорода бикарбонатом, секретируемым мукозным слоем. Принято считать, что среда здесь слегка кислая или нейтральная (рН ® 7). Водородный показатель (кислотность) влияет на рост микроорганизмов и, следовательно, играет важную роль в регуляции численности и состава кишечной микрофлоры. Кроме того, несмешивающийся водный слой действует как молекулярный фильтр между полостью кишечника и поверхностью микроворсинок. Главная стратегия пищеварения в тонком кишечнике заключается в том, чтобы ферменты поджелудочной железы смогли уменьшить частички корма до размеров, позволяющих пройти через такой слой для завершения пищеварения. При этом поверхностные ферменты защищены от протеолитической деструкции, в то время как продукты пищеварения не доступны микробам, находящимся в просвете кишечника. Интересен тот факт, что гоблет-клетки могут изменить состав секретируемого муцина в ответ на присутствие микроорганизмов (11). Например, при колонизации Clostridium perfringens вместо нейтральных молекул синтезируются кислые, что может рассматриваться как попытка поддержать оптимальное значение рН в изменившихся условиях. До попадания муцина в анаэробные условия толстого кишечника скорость его деградации невелика.

Диетические факторы, например фитат и клетчатка, способствуют секреции муцина. Усиление его продукции антипитательными факторами происходит из-за абразивного действия последних на слизистую, приводящего к удалению слоя муцина, потерю которого, в свою очередь, компенсируют гоблет-клетки за счет активизации синтеза. Белки и специфические аминокислоты также влияют на образование/секрецию муцина и могут взаимодействовать напрямую с гоблет-клетками или же с нервными окончаниями кишечника. Аминокислоты треонин, серин и цистеин существенно влияют на продукцию муцина, поскольку входят в его состав. В частности, треонин составляет примерно 11 % аминокислотной последовательности муцина. Подавление синтеза муцина у птиц может привести к нарушениям в слизистой кишечника и снизить происходящую здесь ути-6

лизацию нутриентов (13).

A^muмuкpoб^ыe пептиды. Известно, что у птиц в гетерофилах отсутствует фермент миелопероксидаза, которая требуется для образования токсичных метаболитов азота, вызывающих гибель патогенов. Поэтому бактерицидные функции гетерофилов основаны главным образом на неокислительных механизмах и реализуются благодаря действию ферментов и антибактериальных веществ, содержащиеся в гетерофильных гранулах (14, 15). Антимикробные пептиды (AMP) — важнейшие компоненты врожденного иммунитета в животном мире (от мух до млекопитающих). Эти соединения способны нарушать целостность мембран микроорганизмов (16). У позвоночных известны два семейства AMP: дефенсины и кателицидины. У млекопитающих различают а- и в-дефенсины (17). При этом а-дефен-сины уникальны для млекопитающих, в то время как в-дефенсины распространены более широко, и уже на ранних этапах исследований у цыплят идентифицировали четыре вида в-дефенсинов, известных как галлинацины (18-20). Гомологичные пептиды описаны и у индеек (18, 20). Галлинацины Gal-1, Gal-1a и Gal-2 были выделены из гетерофилов цыплят, в то время как Gal-3 обнаруживался в различных эпителиальных тканях, а при инфекции происходила его индукция, например, в трахее (20). Галлинацины характеризовались различной специфичностью действия в отношении значительного числа грамположительных и грамотрицательных видов бактерий. Кроме того, Gal-1 и Gal-1a также проявляли активность против дрожжей Candida albicans (14, 21, 22). Антибактериальные в-дефенсины Gal-1 и Gal-2, обнаруженные в гетерофилах птиц, рассматриваются в качестве главного фактора защиты от патогенных бактерий и грибов (23).

Кателицидины — еще одно семейство антимикробных белков, обнаруженных главным образом в не содержащих пероксидазу гранулах нейтрофилов. Кателицидины закодированы в геноме в виде пропептидов, из которых под действием протеаз образуются биологически активные пептиды длиной 12-97 аминокислот (30). Большинство кателицидинов по-разному презентированы в тканях, обладают неодинаковой антимикробной активностью против ряда грамположительных и грамотрицательных бактерий, грибов, простейших и вирусов (31). Они также связывают и нейтрализуют эндотоксины (32) и индуцируют хемотаксис нейтрофилов, T-клеток и моноцитов (33). Кателицидины широко представлены у млекопитающих (34) и обнаружены у цыплят (24). Основными продуцентами кателицидинов служат нейтрофилы.

Недавно у цыплят описан новый кателицидин — миелоидный антимикробный пептид 27 (CMAP27). Его наибольшую экспрессию зарегистрировали в миелоидных/лимфоидных тканях и семенниках. Активный синтез мРНК CMAP27 выявлен в фабрициевой сумке и костном мозге. Интенсивную продукцию этого полипептида отмечали в миндалинах слепых отростков кишечника, а также в лимфоидной ткани, локализованной возле соединения подвздошной кишки с ободочной, низкую — в других отделах, включая железистый желудок (35). Кателицидин-2 часто обнаруживается в гетерофилах, локализован в палочковидных гранулах, но отсутствует в иных периферических клетках крови и кишечном эпителии цыплят. Было установлено, что липополисахариды сальмонеллы стимулируют выделение кателицидина-2 гетерофилами, оказывая время-зависимый эффект (36). Таким образом, кателицидин-2 показал антибактериальную и фунгицидную активность в отношении ряда микроорганизмов, включая сальмонеллу. Кателицидины также оказывают иммунорегуляторное действием, влияя на образование цитокинов и обновление пула иммунокомпетентных клеток, кроме того, они связывают эндотоксины и снижают эн-дотоксинопосредованный воспалительный ответ (37).

Лизоцимная активность . Лизоцим (Е.С. 3.2.17) — фермент с относительно небольшой молекулярной массой, катализирующий расщепление специфических полисахаридов (пептидогликаны и хитодекстрин) в клеточной стенке бактерий. По аминокислотной последовательности лизоцимы животного происхождения делятся на три типа — c (куриный), g (гусиный) и i (тип беспозвоночных) (38). В яичном белке у большинства видов птиц, включая кур-несушек, имеется лизоцим с-типа, тогда как у гусей и страусов — лизоцим g-типа. Лизоцим яичного белка представляет собой полипептид с молекулярной массой 14 300 Да, содержащий 129 аминокислотных остатков. Молекула лизоцима состоит из двух доменов, между которыми расположен активный центр (39). На лизоцим приходится 3,5 % от общего количества протеинов яичного белка. Наибольшее содержание этого фермента наблюдается в яичном белке, а также в эмбрионе, пока адаптивный иммунитет развит еще не полностью и защитные функции обеспечиваются за счет неспецифических механизмов, то есть пока у эмбриона и цыпленка не начнут синтезироваться иммуноглобулины, биологическая роль яичного лизоцима связана с его протективными свойствами. У всех животных лизоцимы выполняют роль ключевых эффекторов врожденного иммунитета. Они гидролизуют в-гликозидную связь между N-ацетил-мураминовой кислотой и N-ацетилглюкозамином, составляющими основу пептидогликана — главного компонента клеточной стенки бактерий (40).

Лизоцим содержится в фагоцитарных и секреторных гранулах нейтрофилов, синтезируется моноцитами, макрофагами и эпителиальными клетками. Он в существенных количествах обнаруживается в слюне, слизистой дыхательных путей, молоке и других секретах организма и рассматривается в качестве фактора первой линии защиты против бактериальной инфекции. Многие грамположительные бактерии быстро погибают при действии лизоцима in vitro, однако грамотрицательные бактерии к нему устойчивы благодаря внешней мембране, предотвращающей прямой доступ фермента к пептидогликанам. Тем не менее, in vivo грамотрицатель-ные бактерии сенситируются (становятся узнаваемыми и чувствительными к лизоциму) компонентами врожденного иммунитета — специфическими антимикробными пептидами дефенсинами и системой комплемента, которые нарушают структуру внешней мембраны. Поскольку лизоцим широко распространен в животном царстве, бактерии выработали свои механизмы защиты: в частности, грамотрицательные формы способны выделять специфичные ингибиторы каждого из трех типов лизоцима (41).

Позвоночные имеют гены, кодирующие как c-, так и g-тип фермента, но их экспрессия видоспецифична. Например, геном цыпленка содержит гены одного с-типа и двух g-типов лизоцима. Для с-типа характерна высокая экспрессия в яйцеводе и контроль со стороны стероидных гормонов. Синтез того же типа лизоцима отмечен в макрофагах, причем он усиливается вод воздействием бактериальных липополисахаридов. В кишечнике молодых цыплят экспрессия лизоцима с-типа наблюдается до 8-суточного, g-типов — до 38-суточного возраста. У цыплят g-лизоцим обнаружен также в печени, почках, костном мозге, легких (38). Важность про-тективной функции лизоцима в кишечнике уже не вызывает сомнений, но экспериментальных подтверждений этого пока недостаточно.

Иммуноглобулины . Как уже отмечалось, защита кишечника достигается благодаря врожденному и приобретенному иммунитету. Очевидно, что наилучшая стратегия предотвращения инфекции — не допустить контакта и абсорбции патогена энтероцитом (42), что достигается за счет секреции неспецифических антибактериальных веществ клетками эпителиальной выстилки или, более специфически, при выделении нейтрализирующих антител в просвет кишечника (42). Преимущество антител заключается в «адресном» подавлении конкретного патогена, в то время как общий «антибактериальный арсенал» может убивать и симбиотическую микрофлору. В то же время многие непатогенные бактерии имеют общие антигенные детерминанты с патогенными и, как следствие, нейтрализующие антитела могут проявлять кросс-реактивность.

Функцию нейтрализации (предотвращения связывания бактерий с эпителиальными клетками), рассматриваемую в качестве главного защитного механизма в кишечнике, выполняют антитела — IgG, а также мономерные или димерные IgA (5, 43). IgG и мономерный IgA секретируются с желчью в верхнюю часть кишечника или через бурсальный канал в задний кишечник (44). Плазматические клетки, синтезирующие IgG или димерный IgA, находятся в стенке кишечника (кроме того, их выявили в костном мозге и селезенке) (45, 46). Димерные IgA, локально продуцируемые плазматическими клетками, секретируются через энтероциты (43): связываясь полимерными Ig-рецепторами (пока не описанными у птиц) в базальной мембране энтероцитов, они далее транспортируются к апикальной мембране и выделяются в просвет кишечника (6). Эта форма IgA защищена от протеолиза пептидом — так называемым секреторным компонентом (SC), который представляет собой фрагмент полимерного рецептора иммуноглобулина, ответственного за трансцитолиз димерного IgA из собственной пластинки в просвет кишечника (6). Подобно муцину, димерный IgA блокирует прикрепление бактерии к поверхности клеток. Будучи факторами врожденного иммунитета, IgA, по сути, обладают специфичностью, исторически обусловленной предыдущими воздействиями антигенов на собственную пластинку кишечника (43, 47).

Лимфоидная ткань кишечника (GALT). GALT в отличие от других элементов иммунной системы, связанных с полостями в организме, контактирует с двумя типами антигенных молекул — безопасными (часто это нутриенты, которые не должны вызывать иммунный ответ) и выделяемыми эндогенными или экзогенными патогенами. Таким образом, баланс между иммунным ответом и толерантностью регулируется очень тонко и зависит от взаимодействия между иммунными клетками и клетками паренхимы кишечника. Иными словами, любая антигенная молекула, всасываемая через энтероциты (внутриклеточный трансцитоз), толерогенна, в то время как все антигены, которые проникают через кишечный слой трансклеточ-но или через фагоцитарные клетки (М-клетки), иммуногенны (42, 48).

Процессы образования и функционирования B- и Т-лимфоцитов детально описаны нами ранее (57). Здесь упомянем только о формировании антиген-распознающего Т-клеточного рецептора как решающем событии в развитии Т-лимфоцитов. Очевидно, что для обеспечения возможности отличать любой антиген от других нужны миллионы разных по специфичности антиген-распознающих рецепторов. Формирование огромного разнообразия таких рецепторов возможно благодаря перестройке генов в процессе пролиферации и дифференцировки клеток-предшественниц. По мере созревания Т-лимфоцитов на их поверхности появляются антиген-распознаю-щие рецепторы и другие молекулы, опосредующие взаимодействие с анти-ген-представляющими клетками. Сочетание поверхностных молекул Т-лимфоцитов, которые принято обозначать порядковыми номерами кластеров дифференцировки (clusters of differentiation — CD), называют поверхностным фенотипом клетки, а сами молекулы — маркерами, так как они служат метками конкретных субпопуляций и стадий дифференцировки. В распознавании собственных молекул главного комплекса гистосовместимости (MHC) наряду с Т-клеточным рецептором участвуют молекулы CD4 или CD8. На поздних этапах дифференцировки у Т-лимфоцитов сохраняется один из этих маркеров, поэтому среди зрелых Т-лимфоцитов различают формы CD4 + (Т-хелперы) и CD8 + (цитотоксические Т-лимфоциты).

Лимфоидные фолликулы состоят из B-клеток, погруженных в сеть фолликулярных дендритных клеток с незначительным количеством CD4+ Т-клеток и макрофагов. Интерфолликулярные области представлены главным образом CD4+ и CD8+ Т-клетками (58-60). Популяция Т-лимфоцитов состоит из ав- и YS-T-клеток, имеющих соответственно гетеродимерные ав- и Yd-рецепторы. При этом ав-Т-клетки узнают антигенные пептиды в составе MHC I или II класса с помощью молекул CD8 или CD4. Установлена кристалличесткая структура тримерного комплекса, состоящего из ав-рецепторов Т-клеток (TCR-ав), пептида и MHC, и рас-10

шифрован точный механизм узнавания на молекулярном уровне (61-64). В свою очередь, YS-T-клетки распознают непептидные антигены, такие как пирофосфомоноэфиры и алкилированные амины, образуемые микробиальными патогенами, без участия MHC (65-68). Защитные механизмы против бактерий или других инфекционных агентов, способных нарушать эпителиальную выстилку, основаны на активности интерэпителиальных лимфоцитов, включая NK-клетки (клетки-убийцы), ав- и YS-T-лимфо-циты (62). Интересно, что уникальная популяции интрелейкин-17-проду-цирующих CD4 + Т-клеток (Th17-клеток), отличающихся от обычных Th1-или Th2-клеток, в основном локализована в собственной пластинке кишечника у здоровых животных (69, 70). До сих пор не ясно, являются эти клетки патогенными или защитными, а механизмы их дифференцировки и развития нуждаются в дальнейшем уточнении (71).

В более организованных лимфоидных структурах (миндалины слепых отростков и бляшки Пейера) присутствуют CD4 + ав-Т-клетки и B-клетки (58, 60), в то время как на участках с более дисперсным распределением лимфоидной ткани (эпителий и собственная пластинка) превалируют YS-T-клетки (49). В фабрициевой сумке значительно меньше CD4 + и CD8 + Т-клеток, поскольку она выполняет функцию первичного источника IgM-образующих М-клеток (60).

Лейкоциты, представляющие клеточное звено врожденного иммунитета, YS-T-лимфоциты и NK-клетки преимущественно локализованы в эпителии (72) и имеют большое сходство по развитию и функциям с таковыми у млекопитающих (49, 73). У цыплят YS-T-лимфоциты дифференцируются в тимусе (74, 75), но возможность их кишечного происхождения, как это показано у мышей (76), пока остается не исследованной в полной мере. Функционально y5-T- и NK-клетки способны отвечать на стимул немедленно после активации, что контролируется экзогенными цитокинами и антигеном (77, 78). Цитокины могут продуцироваться активированными CD4- или CD8-лимфоцитами при иммунном ответе (77) и, возможно, стрессированными энтероцитами в начальную фазу воспаления (79, 80). Таким образом, активированные клетки, участвующие в реакциях врожденного иммунитета в выстилке кишечника, вносят вклад в защиту и одновременно участвуют в активации клеток, находящихся на собственной пластинке. Особенность реакций приобретенного иммунитета обусловлена наличием лимфоидных фолликулов, образованных В- и Т-лимфоцитами, которые подвергаются дифференциации и делятся в процессе образования эффекторных лимфоцитов. Делящиеся лимфоциты отбираются по специфическому связыванию антигена, презентируемого фолликулярными дендритными клетками. Отселектированные клетки затем дифференцируются в эффекторные клетки или клетки памяти, которые могут мигрировать в ткани. Первичные фолликулы этой природы обнаруживаются в мизерном количестве в тонком кишечнике цыплят (54). Это не означает, что иммунный ответ не может быть генерирован в верхнем отделе кишечника, но все же в основном первичные ответы, вероятно, формируются в заднем кишечнике (hindgut), бурсальном канале, фабрициевой сумке и селезенке. Так, продемонстрировано значение клоакальной (фабрициевой) сумки в первичном иммунном ответе (81).

Морфологические особенности GALT. Внутренняя выстилка кишечника формирует ворсинки и крипты. Ворсинки покрыты простым всасывающим столбчатым эпителием со щеточной каемкой, в котором имеются секреторные гоблет-клетки, а также множество внутриэпителиальных лейкоцитов. В криптах происходит дифференцировка и созревание энтероцитов, гоблет- и энтероэндокринных клеток, клеток Панета (последние пока слабо охарактеризованы у птиц) (89, 90).

У цыплят внутриэпителиальные лимфоциты представлены разнообразной популяцией клеток, включающей NK-клетки (91), ав- и YS-T-клет-ки (49) и гетерофилы (последние отмечены в слепых отростках кишечника). У млекопитающих зона крипт содержит клетки Панета, способные секретировать лизоцим, дефенсины и другие антибактериальные вещества (92, 93). Хотя у птиц (в том числе у цыплят) эпителиальные дефенсины описаны, клетки, ответственные за их секрецию, до сих пор четко не определены (94). Поскольку клетки Панета встречаются у птиц очень редко, более вероятно, что главным источником антибактериальных субстанций могут быть не типичные клетки, подобные клеткам Панета млекопитающих, а макрофаги или гетерофилы (23, 95).

Собственная пластинка кишечника у птиц, как и у млекопитающих, содержит набор иммунных клеток всех типов, включая плазматические клетки, эффекторные Т-лимфоциты и лимфоциты памяти, макрофаги и гранулоциты (14, 73, 96). Еще одна отличительная особенность морфологии иммунной системы кишечника у птиц — недоразвитость бляшек Пейера. Так, на стороне тонкой кишки цыплят, противоположной брыжеечному краю, обнаруживалось до шести бляшек Пейера (54) (их еще называют кишечными гландами и они похожи на таковые у млекопитающих). Одна из бляшек находится в подвздошной кишке (54). Их лимфоидная ткань не только локализована в собственной пластинке, но также проникает через подслизистую оболочку. Она состоит из первичных и вторичных лимфоидных фолликулов, которые содержат главным образом В-лимфоциты и разделены интерфолликулярными областями, богатыми Т-лимфоцитами (51, 54, 97). Эпителий, который покрывает бляшки Пейе- ра, образуется из недифференцированных энтероцитов и выраженно инфильтрован лимфоидными клетками. Этот лимфоэпителий отвечает за контакт между химусом и кишечной иммунной системой. Бляшки Пейера развиваются очень быстро. У свежевылупившихся цыплят такие бляшки не просматриваются при микроскопировании гистологических препаратов, но инфильтрация лимфоидных клеток выявляется легко, поскольку с 10-х сут они видны невооруженным глазом. Их объем увеличивается до 3-месячного возраста. Из-за атрофии после 12-месячного возраста лишь одна бляшка Пейера остается в месте перехода подвздошной кишки в слепые отростки (54, 98).

Таким образом, большинство лимфоидных фолликулов обнаруживается в слепых отростках, в кродеуме и проктодеуме (54) и в бурсальном канале. Несмотря на то, что они меньше по размеру, их структура напоминает бляшки Пейера у млекопитающих: специализированный лимфоэпителий содержит М-клетки (97, 99, 100), а также фолликулярные структуры, богатые Т- и В-лимфоцитами, в которых они делятся и дифференцируются. Пограничные зоны фолликулов содержат макрофаги и эффекторные лимфоциты всех типов (73). Следовательно, у птиц (по аналогии с млекопитающими) в кишечном лимфоэпителии М-клеткам с мелкими, округлыми апикальными ворсинками принадлежит основная функция захвата, переработки и транспорта антигенов из полости кишечника через эпителиальный барьер в подлежащие иммунные клетки, где происходит представление антигенов и инициация иммунного ответа (97). На то, что М-клетки не вовлечены во всасывание и переваривание, указывает слаборазвитая щеточная каемка и отсутствие ферментативной активности на апикальной части. Лимфоидные фолликулы широко распространены в слепых отростках. Кроме главных лимфоидных фолликулов, которые известны как миндалины слепой кишки и локализованы в ее проксимальной части, обнаружено значительное количество лимфатических узлов по всему слепому отростку и их скопление в его апикальной части (101, 102). Выявлены также лимфоидные узелки на вершине слепой кишки (103). В толстой кишке лимфоидные фолликулы отсутствуют, однако их много в канале, ведущем к клоакальной бурсе — лимфоидному органу, расположенному в проктодеальной области клоаки и участвующему в первичном и вторичном иммунном ответе. Слизистая и подслизистая бурсального канала усеяны лимфоидными фолликулами (85). Отдельные лимфоидные узлы также обнаруживаются в прокдеуме (задней кишке) и уродеуме (часть клоаки, куда открываются мочеточники) (54). Бурсальный канал имеет структуру пищеварительного: столбчатый эпителий с собственной пластинкой под ним, подслизистый слой, содержащий экзокринные железы и, что наиболее важно, мышечный слой, функция которого заключается в проталкивании бурсальных секретов к клоаке. Слизистый и подслизистый слои густо усеяны лимфоидными фолликулами. Интраэпителиальные лимфоциты и лимфоидные клетки собственной пластинки, а также лейкоциты в кишечнике весьма многочисленны (49, 50). То есть в бурсе происходит дифференциация B-лимфоцитов и одновременно этот орган выполняет функцию периферического лимфатического узла.

Особенности развития GALT у цыплят после вывода. Пищеварительная система цыпленка подвергается системным изменениям сразу после вывода. Эти изменения включают значительное увеличение массы, числа и длины ворсинок, числа энтероцитов, глубины крипт и числа делящихся клеток. В кишечнике быстрое развитие лимфоидной ткани происходит одновременно с развитием пищеварительных структур и функций. Эта лимфоидная система действует в тесном контакте с паренхимой кишечника.

К выводу цыпленка в кишечнике содержится мало лейкоцитов и лимфоцитов, обеспечивающих адаптивный (специфический) иммунитет. Их число — результат ранних волн миграции клеток в эмбриогенезе из тимуса и фабрициевой сумки; следующие волны наблюдаются после 4-суточного возраста в течение всего онтогенеза. Одновременно с изменением числа лимфоцитов развивается адаптивный иммунитет, и его полная функциональность достигается к 10-14-м сут жизни (104). От вывода до созревания адаптивной иммунной системы защита в кишечнике осуществляется исключительно за счет врожденного иммунитета и материнских иммуноглобулинов, полученных через яйцо (следует отметить, что молекулярные механизмы регуляции этих процессов нуждаются в дальнейшей расшифровке). После созревания иммунной системы ее элементы в основном сосредоточены в дистальной части кишечника, включая бляшки (миндалины) слепой кишки и фабрициеву сумку, с последующим расселением соответствующих клеток в другие отделы тонкого кишечника.

Развитие GALT у цыплят перед и сразу после вывода не получило достаточного отражения в специальной литературе (за исключением данных об изучении В-лимфоцитов в фабрициевой сумке) (105, 106). На гистологических срезах кишечника у свежевылупившихся цыплят выявляется мало лимфоидных образований, обеспечивающих как врожденный, так и приобретенный иммунитет. Однако использование более чувствительных молекулярных методов, например, оценка экспрессии генов рецепторов B-и Т-клеток, свидетельствует о том, что в период вывода кишечник цыплят уже содержит лимфоциты (107). Отмечалось, что изменение их численности совпадает с волнами миграции Т-лимфоцитов из тимуса (74) и появлением периферических В-лимфоцитов (86, 108). Функционально эти лимфоциты находятся в неактивной форме вследствие слабой экспрессии цитокинов (IL-2 и IFN-y) в этот период (107).

Главная (вторая) волна расселения иммунных клеток (после 4-х сут жизни) совпадает с развитием кишечной паренхимы у цыплят и имеет одинаковую динамику для T- и В-лимфоцитов (107). В кишечнике и в миндалинах слепой кишки плотность популяции лимфоцитов примерно одинакова, но в кишечнике она формируется несколько ранее. Драматическое повышение экспрессии цитокинов (IL-2 и IFNy, соответственно факторы активации и эффекторной функции), свидетельствует о наличии в этот период полностью зрелых лимфоцитов, которые стимулируются в ответ на активацию (107). Усиление лимфоидной функции в кишечнике зависит от присутствия бактерий и совпадает по времени с развитием энте-роцитов и ворсинок (109). При этом функциональное созревание толстого кишечника (слепые отростки и ободочная кишка) происходит раньше, чем тонкого (107, 109). Имеющиеся данные подтверждают взаимосвязь между функциональной зрелостью кишечника и завершением формирования местной иммунной системы.

Важная роль материнских антител в предотвращении болезней в период вывода цыплят известна давно (110), однако в деталях она изучена недостаточно. Так, показано, что материнские антитела способны защищать кишечник цыплят от колонизации Campylobacter jejuni (111), но менее эффективны против таких бактерий, как Salmonella spp., стратегия распространения которых связана с внутриклеточным паразитизмом (112). Также требует дальнейшего анализа связь между активностью защитных механизмов врожденного иммунитета в 1-ю нед жизни и эффективностью защиты от патогенных энтеробактерий. В то же время, например, продемонстрировано, что при оральном инфицировании 1-суточных цыплят сальмонеллой происходит локальный хемотаксис фагоцитов и дальнейший фагоцитоз (113).

При наблюдении за развитием кишечной иммунной системы у здо- ровых цыплят в 1-ю нед жизни (114) была изучена экспрессия трех генов, кодирующих провоспалительные цитокины и хемокины ILie, IL8 и K203A. ILie — главный медиатор воспаления у млекопитающих и птиц, он синтезируется главным образом тканевыми моноцитами и макрофагами (115, 116), но также другими клетками, включая энтероциты (117-120). У цыплят IL1e вовлечен в воспалительный ответ, вызванный бактериальной инфекцией или стимуляцией липополисахаридом, и индуцирует лихорадку (жар), а также продукцию хемокинов (115, 116). В то время как в ободочной кишке и слепых отростках активность синтеза мРНК IL1e почти не изменялась по сравнению с регистрируемой на дату вывода, в 12-перстной кишке на 2-е сут после вывода анализируемый показатель почти удвоился (предположили, что это может быть последствием первого кормления и колонизации кишечника бактериями) (121, 122).

IL8 и K203 — главные хемокины, принадлежащие соответственно к подсемейству CXC (характеризуются наличием одной аминокислоты между N-концевыми цистеинами) и CC ( в -хемокины, у которых два N-концевых цистеина не разделены другими аминокислотами) (123, 124). Хемокины подсемейства СХС участвуют в активации нейтрофилов, усиливая хемотаксис, экспрессию адгезивных молекул и способствуя прилипанию к эндотелиальным клеткам. Кроме того, они повышают экзоцитоз лизосомальных ферментов ангиогенеза и экспрессию рецепторов к комплементу. Хемокины подсемейства CC индуцируют миграцию моноцитов, а также других клеток (в частности, NK и дендритных). Локальная продукция сигналов хемотаксиса (хемокины и их рецепторы) регулирует инфильтрацию лейкоцитов в ткани. Показано, что у цыплят IL8 и K203 вовлечены в рекрутинг мононуклеарных клеток и развитие миелоидных предшественников (125, 126). В разных участках кишечника экспрессия K203 и IL8 варьирует: если образование мРНК K203 усиливалось как в 12-перстной, так и в ободочной кишке, то в отношении мРНК IL8 активизацию экспрессии отмечали в основном в слепых отростках кишечника с незначительным повышением в ободочной кишке. Различная экспрессия хемокинов в изученных участках может объясняться неодинаковым распределении клеток, обусловливающих врожденный иммунитет. Например, большее число гетерофилов в ободочной кишке коррелирует с усилением экспрессии IL8 (127, 128). Ответственны ли эти клетки за образование IL8 (128) или этот хемокин, синтезированный в других клетках, просто привлек гетерофилы (128) , пока не совсем ясно. Недавно показано, что цыплята отвечают на естественную колонизацию слепых отростков повышенной экспрессией цитокинов (IL8 и IL17) в 1-ю нед жизни (129). Это позволяет модифицировать иммунный ответ и повышать устойчивость к сальмонеллезной инфекции. Допустимо предположить, что вариация в экспрессии генов хемокинов может быть результатом ответа механизмов врожденного иммунитета на индивидуальные различия в микробной популяции. При этом не вызывает сомнений тот факт, что нормальная микрофлора у цыплят (121) и млекопитающих неодинакова и способна по-разному модулировать экспрессию генов в тканях кишечника (130-132).

Что касается синтеза мРНК в-дефенсина, то он был повышен уже при выводе, причем во всех участках кишечника, и снижался в течение 1-й нед жизни, чему возможны два объяснения. Во-первых, секретировать в-дефенсины, вероятно, способны не только и не столько гетерофилы, сколько другие ткани, включая кишечный эпителий, и значительное количество этих антибактериальных пептидов у свежевылупившегося цыпленка может отражать подготовку выстилки энтероцитов к предстоящим бактериальным инвазиям (отметим, однако, что показать экспрессию галлинаци-нов в эпителии кишечника не удалось). Во-вторых, если в кишечнике гал- линацины связаны исключительно с гетерофилами или гранулами гранулоцитов, имеющиеся данные подтверждают, что белковые гранулы созревают при подготовке кишечника к периоду постнатального развития (независимо от колонизации бактериями). То есть оба объяснения связывают продукцию дефенсинов с подготовкой кишечника к бактериальной инвазии. Повышенная экспрессия дефенсинов у свежевылупившихся цыплят может свидетельствовать о созревании гетерофилов к этому сроку, что было подтверждено гистологически. Также выявлено усиление экспрессии дефенсинов в кишечнике цыплят после 7-суточного возраста, что, вероятно, связано с завершением развития незрелых гетерофилов (как поступивших в кишечник, так и образовавшихся здесь после дифференцировки).

В кишечнике цыплят также изучили экспрессию гена PS1 , влияющего на ранние этапы гранулопоэза (133, 134). У млекопитающих она связана с азурофильными гранулами полиморфно-ядерных лейкоцитов (133). У цыплят в верхней части кишечника (12-перстная и подвздошная кишка) до и сразу после вывода зарегистрировали активный синтез продукта PS1 (что предполагает усиление гранулопоэза), причем в дальнейшем он снижался. При этом в толстом кишечнике экспрессия PS1 постепенно нарастала от вывода к 7-суточному возрасту, что может быть результатом привлечения дополнительных гранулоцитов при бактериальной стимуляции.

Следовательно, полученные данные (114) указывают на зрелость системы врожденного иммунитета в развивающемся кишечнике, представленной двумя группами защитных механизмов. Относящиеся к первой не зависят от воздействия корма и бактерий и реализуются через локальные процессы экстрамедуллярного гранулопоэза. Это подтверждают как гистологические наблюдения, так и данные об экспрессии ряда генов ( PS1 , гены в-дефенсинов). Экстрамедуллярные изменения происходят перед выводом цыплят в тонком кишечнике и не наблюдаются в толстом кишечнике. Механизмы второй группы связаны с воздействием корма, микрофлоры, и их проявление сопровождается экспрессией генов провоспали-тельных цитокинов и хемокинов. Этот ответ развивается сразу после вывода и наиболее выражен в толстом кишечнике как основной зоне бактериальной колонизации. Быстрое усиление экспрессии указанных генов свидетельствует о способности иммунной системы кишечника оперативно реагировать на внешние стимулы. Установлено также увеличение числа полиморфно-ядерных клеток во всех отделах кишечника (особенно в слепой кишке) в первые 2 нед после вывода (114).

Таким образом, у свежевылупившегося цыпленка происходит стимуляция врожденного иммунитета в кишечном тракте с участием провоспа-лительных медиаторов, резидентных лейкоцитов и рекрутмента лейкоцитов крови, а позднее и лимфоцитов. Поскольку цыпленок сразу после вывода начинает есть, иммунная система кишечника сначала сориентирована на выработку толерантности, но при колонизации кишечника микрофлорой последняя встречается с иммунологически зрелой GALT, запрограммированной на иммунный ответ. Важно отметить, что поддержание анти-ген-специфичной толерантности, индуцированной в первые 4 сут жизни, зависит от повторного воздействия антигена, к которому она вырабатывается: при отсутствии контакта в течение 4-6-нед толерантность заменяется иммунным ответом на оральное поступление антигена. В настоящее время не известно, где индуцируется толерантность — в кишечнике, периферических или центральных органах иммунной системы.

В то время как созревание энтероцитов зависит от кормления, формирование функционально активной GALT более подвержено влиянию микрофлоры. Как следствие, созревание GALT в заднем кишечнике предшествует таковому в тонком, где популяция бактерий значительно 16

меньше, чем в толстом кишечнике. Это означает, что корм птице необходимо давать как можно быстрее после вывода, что позволит повысить толерантность к нутриентам, получить более ранний ответ иммунной системы, лучше обеспечить иммунную защиту и развитие кишечника цыплят. Дополнительно требуется стимулировать формирование мышечной ткани, что нами уже обсуждалось (135). Конечно, воздействие внешних агентов на фоне незрелой лимфоидной системы потенциально может иметь отрицательные последствия, но они частично преодолеваются благодаря присутствию материнских антител, что подчеркивает важность вакцинации кур родительского поголовья. И, наконец, ранний контакт цыплят с пометом стимулирует развитие иммунитета, поскольку ускоряет доступ внешней микрофлоры к заднему кишечнику.

Модуляция кишечного иммунитета. Иммунная система кишечника также подвержена стрессам, как и иммунная система организма в целом (57, 136, 137). Следовательно, здесь важны те же принципы иммуномодуляции, что и представленные нами ранее. В частности, главенствующую роль играет антиоксидант-прооксидантный баланс в кишечнике (138-140), который во многом определяет надежность иммунных механизмов. Кроме витамина Е и системы его рециклизации, для поддержания этого баланса необходимы Zn и Mn как элементы, входящие в активный центр основного антиоксидантного фермента — супероксиддисмутазы. Эти компоненты, а также аскорбиновая кислота и Se входят в состав антистрессового препарата нового поколения Feed-Food Magic Antistress Mix™, что позволяет обеспечить эффективность кишечного иммунитета.

Для сохранения целостности слизистых оболочек, препятствующих проникновению патогенов, в кишечнике необходимо обеспечить оптимальный осмотический баланс. Поэтому в состав Feed-Food Magic Antistress Mix™ входит осмолит бетаин в сочетании с смесью электролитов. Бетаин крайне важен для поддержания структуры тонкого кишечника у цыплят, особенно стрессированных (141, 142). Он играет роль осмопротектора для макрофагов, усиливая у них хемотаксис и образование окиси азота в ответ на стресс, вызванный кокцидиями (143). Защитный эффект бетаина во многом связан с подавлением фактора воспаления, перекисного окисления липидов (ПОЛ), предотвращением окислительного стресса в эндоплазматическом ретикулуме и апоптоза (144-147). Бетаин также способен ингибировать синтез толл-подобного рецептора 4 (TLR4, или CD284, — мембранный белок, участвующий в реакциях врожденного иммунитета), что оказывает защитный эффект при стрессе (148).

Процессы, происходящие с участием слизистой оболочки кишечника, относятся к числу наиболее динамичных в организме. Она служит физическим и химическим барьером для чужеродных агентов, попадающих в желудочно-кишечный тракт, и именно здесь клетки эпителия опосредуют взаимодействие между иммунной системой организма и различными белками, которые находятся в просвете кишечника и представляют определенную опасность. В качестве ключевого фактора в регуляции этих взаимодействий (наряду с окислительным стрессом, степенью активации иммунных клеток и целостностью эпителиального барьера) рассматривается еще один компонент антистрессовго препарата — карнитин (149). Он улучшает контроль за образования супероксид-радикалов в нейтрофилах (150) и макрофагах (151), полученных от старых крыс, а также усиливает их хемотаксис. Карнитин оказывает выраженное защитное действие при желудочных нарушениях у крыс (152). У мышей, дефицитных по специфическим транспортерам карнитина, развивается спонтанная атрофия эпителиальных клеток тонкого кишечника и воспаление в толстом кишечнике (153). У старых крыс введение карнитина в рацион в течение 21 сут досто- верно снизило образование продуктов ПОЛ и оптимизировало активность антиоксидантных ферментов, включая супероксиддисмутазу, каталазу, глутатионпероксидазу и глутатионредуктазу. При этом усиливалась пролиферация Т-лимфоцитов в ответ на различные воздействия, уменьшалась частота повреждения ДНК и апопотоза лимфоцитов (154). У старых животных присутствие карнитина нормализовало функцию нейтрофилов, иммунореактивность и повышало количество IgA и IgG (то есть старение было связано со снижением иммунокомпетентности, а карнитин восстанавливал эту функцию) (155). Включение карнитина в рацион растущих цыплят повышало гуморальный иммунитет (156) и усиливало синтез протеинов острой фазы воспаления (157). При тепловом стрессе положительный эффект карнитина проявлялся особенно четко (158): его выпаивание в течение первых 3 нед жизни достоверно увеличило потребление корма и улучшило рост цыплят (159). Интересно, что введение карнитина в рацион кур из родительского стада положительно сказывалось на развитии иммунитета в их потомстве (160).

Следующий важнейший элемент антистрессового препарата — витамин А, который, превращаясь в ретиноевую кислоту, участвует в регуляции активности Т-лимфоцитов в кишечнике (161, 162). Как известно, эндотелиальные клетки и дендритные клетки кишечника обладают ретин-альдегиддегидрогеназной активностью, которая необходима для превращения витамина А в ретиноевую кислоту. При этом ретиноевая кислота играет ключевую роль в установлении иммунотолерантности в кишечнике (163), то есть эффективного распознавания «свой—чужой», и предотвращении аллергических реакций. К тому же ретиноевая кислота необходима для образования кишечных дендритных клеток (164).

Фолиевая кислота — еще один витамин, важный для поддержания функции регуляторных Т-лимфоцитов. У них сильно выражен фолат-ре-цептор 4 (165), а фолиевая кислота относится к лимитирующим факторам выживания Т-лимфоцитов-регуляторов (166). Так, установлено, что Т-ре-гуляторные клетки дифференцируются из наивных Т-клеток, но сразу погибают при недостатке фолиевой кислоты. Особо подчеркивается, что дефицит фолиевой кислоты приводит к снижению числа Т-регуляторных лимфоцитов в кишечнике.

Дополнительное включение в антистрессовый препарат органических кислот положительно сказывается на гистологической структуре тонкого кишечника (167), что, в свою очередь, повышает функциональную реактивность его иммунной системы.

В связи с активным развитием иммунной системы кишечника в несколько первых суток после вывода антистрессовый препарат, получаемый цыплятами в этот период, способствует лучшему развитию кишечника и его иммунной системы (135, 168). Кроме того, в корме часто присутствуют микотоксины — важнейшие стрессоры, подавляющие как общий иммунитет, так и защитные системы кишечника (169). Выпаивание антистрессового препарата позволяет снизить отрицательное действие микотоксина ДОН (170, 171), охратоксина (172, 173) и Т-2 токсина (174, 175). Отметим также, что концепция влияния нутриентов на активность витаге-нов и повышение адаптивных возможностей организма в условиях стресса применима и к иммунитету кишечника (176).

Итак, анализ специальной литературы убедительно показывает, что иммунная система кишечника играет важнейшую роль в поддержании здоровья, продуктивных и воспроизводительных качеств сельскохозяйственных животных и птицы. Механизмы толерантности к нутриентам и полезным микроорганизмам (распознавание «свой—чужой») и иммунного ответа, проявляемого на этом уровне, конечно, нуждаются в дальнейшем изу-18

÷åíèè.  òî æå âðåìÿ îïûò âûïàèâàíèÿ ñ âîäîé ðàçðàáîòàííîãî êîìïëåêñ-íîãî àíòèñòðåññîâîãî ïðåïàðòà äëÿ èììóíîìîäóëÿöèè îêàçàëñÿ âåñüìà óñ-ïåøíûì, ÷òî äàåò îñíîâàíèå ðàçâèâàòü ïðåäëîæåííóþ íàìè êîíöåïöèþ.