Кистозные образования селезенки у детей

Автор: Морозов Дмитрий Анатольевич, Горемыкин Игорь Владимирович, Турковский Владимир Борисович, Напольников Федор Константинович, Погосян Карен Левонович, Лукьяненко Евгений Александрович

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 3 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Сравнивается эффективность методов лечения пациентов с кистозным поражением селезенки. Проанализированы результаты лечения девяти детей с кистами селезенки в возрасте от 9 до 16 лет в период с 1998 по 2009 г. Определение диагностической ценности ультрасонографии, компьютерной томографии и магниторезо-нансного исследования полостных образований селезенки выявило высокую схожесть картины при визуализации лимфангиом, гемангиом, а также истинных кист, поэтому окончательный диагноз ставился после проведения гистологического исследования. Предпочтение отдается малоинвазивным органосохраняющим операциям. Все имеющиеся на сегодня способы сопряжены с возможностью рецидивирования кисты вне зависимости от ее генеза. Перкутанная пункция с дренированием и продленным склерозированием, выполняемая под лапароскопическим контролем, по нашему мнению, является безопасным способом лечения кист селезенки и может выполняться повторно, так как не вызывает спайкообразования в брюшной полости

Дети, кисты селезенки, лапароскопия, пункция

Короткий адрес: https://sciup.org/14917395

IDR: 14917395

Текст научной статьи Кистозные образования селезенки у детей

Адрес: г. Саратов, ул. Ульяновская,. 42, кв. 85.

Тел.: (сот) 8-927-227-29-38.

кутанная аспирация и склерозирование кисты [10]. В работе сравнивается эффективность некоторых диагностических и лечебных методов.

Методы. Проанализированы результаты лечения девяти детей с кистами селезенки в возрасте от 9 до 16 лет, находившихся в клинике детской хирургии Саратовского медицинского университета в период с 1998 по 2009 г. Кистозное поражение селезенки чаще всего протекало бессимптомно и обнаруживалось при УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства по поводу других заболеваний. Только у двух детей отмечались ноющие боли в левом подреберье, которые носили приступообразный характер. В анамнезе ни у одного ребенка не было травмы или предшествующего инфекционного заболевания. При пальпации живота только у двух пациентов определялось опухолевидное образование, исходящее из левого подреберья, безболезненное, малоподвижное, плотноэластической консистенции, при этом объем кист превышал 500 мл с локализацией в нижнем полюсе селезенки. Спленомегалия выявлена у трех больных. Основными методами диагностики были УЗИ, КТ и МРТ селезенки.

В 1990-х годах двум детям была выполнена спленэктомия в связи с расположением кист в области ворот селезенки, при этом диагностированы лимфангиома и гемангиома. Лапаротомия с фенестрацией кисты была выполнена двум детям. У одного ребенка киста исходила из верхнего полюса по задней поверхности и не визуализировалась при лапароскопическом осмотре, что заставило выполнить конверсию. У другого пациента киста располагалась в области ворот селезенки в глубине паренхимы, размером 14,0×10,0×9,0 см. Гистологически диагностированы лимфангиома и врожденная киста селезенки.

В последнее время отдаем предпочтение малоинвазивным технологиям. Трем детям была выполнена лапароскопическая фенестрация. Кисты располагались в верхнем полюсе селезенки. Их наибольший диаметр составлял от 4 до 6 см. У двоих гистологически диагностирована лимфангиома селезенки, а у одного ребенка врожденная киста. Двум пациентам под лапароскопическим контролем был чрескожно установлен «нефростомический» дренаж в полость кисты с последующей склерозирующей терапией 96% раствором этилового спирта. Гистологическое исследование не проводилось из-за отсутствия материала при пункционном способе лечения.

Приводим описание нескольких клинических случаев.

Больной А., 10 лет, объективно определяется спленомегалия. При УЗИ органов брюшной полости в воротах селезенки обнаружено гипоэхогенное образование 6,0×5,8×5,4 см с четкими ровными контурами. Выполнена спленэктомия. Гистологическое заключение: гемангиома селезенки. Послеоперационный период протекал без осложнений.

Больной П., 16 лет, при УЗИ выявлено гипоэхо-генное образование в верхнем полюсе селезенки округлой формы 10,0×9,5×8,0 см, которое было подтверждено на КТ. Выполнена лапаротомия с широкой фенестрацией кисты. Гемостаз с использованием «Tachocomb». В полости кисты оставлен трубчатый дренаж с активной аспирацией в течение 10 дней. Гистологический диагноз: врожденная киста селезенки. Ребенок выписан на 12-е сутки в удовлетворительном состоянии. На контрольном УЗИ через год изменений нет, через 3 года в верхнем полюсе селезенки визуализируются образования в виде трех мелких кист диаметрами от 1 до 2 см.

Больная Л., 15 лет, в течение двух недель беспокоили периодические боли в левом подреберье. УЗИ и КТ выявили образование в верхнем полюсе селезенки размером 7,0×5,7×5,5 см. Выполнена лапароскопическая фенестрация кисты с тампонадой прядью сальника. Гистологический диагноз: лимфангиома селезенки. Послеоперационный период протекал без осложнений.

Больной З., 15 лет, при УЗИ выявлено гипоэхоген-ное образование в верхнем полюсе селезенки округлой формы 6,0×4,0×4,5 см, которое было подтверждено на КТ. Под лапароскопическим контролем был установлен «нефростомический» дренаж в полость кисты, в течение недели проводилась склерозирующая терапия 96% раствором этилового спирта с экспозицией 4–5 минут. При УЗИ через 6 месяцев киста не определялась.

Больной М, 13 лет, поступил в клинику с жалобами на наличие безболезненного опухолевидного образо- вания в левом подреберье. Спленомегалия. Выполнены УЗИ, КТ и МРТ, выявившие полостное образование с капсулой до 5 мм толщиной и внутренней трабекулярностью. Размеры кисты: 12,3×11,2×11,0 см. Под лапароскопическим контролем в полость установлен «нефростомический» дренаж и эвакуировано около 1 литра желтоватого прозрачного содержимого. В течение двух недель проводилась склерозирующая терапия 96% раствором этилового спирта до полного прекращения накопления жидкости в полости кисты. Ребенок выписан на 15-й день после операции и вновь поступил в клинику через две недели с фебрильной температурой и болями в левом подреберье. УЗИ селезенки показало, что полость кисты заполнена жидкостью с взвесью. Под лапароскопическим контролем крыша кисты рассечена и удалено около 700 мл мутного выпота без запаха. В полости оставлен трубчатый дренаж с последующей активной аспирацией в течение двух недель. Экссудация прекратилась на 8-е сутки. Ребенок выписан в удовлетворительном состоянии с остаточной ламинарной полостью в верхнем полюсе селезенки.

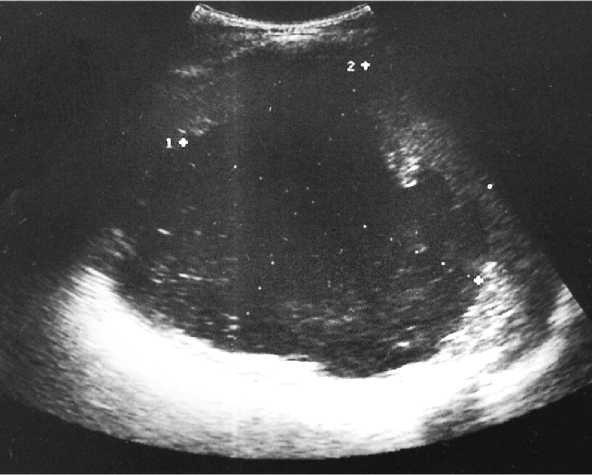

Результаты. Обсуждая диагностическую ценность УЗИ, КТ и МРТ полостных образований селезенки, следует отметить высокую схожесть картины при визуализации лимфангиом, гемангиом, а также истинных кист, поэтому окончательный диагноз устанавливается после проведения гистологического исследования. УЗИ при лимфангиомах и гемангиомах дает хорошо выраженное гипоэхогенное образование с внутренними септами и взвесью повышенной эхоплотности. Содержимое истинных кист, как правило, лишено взвеси и является гомогенным. При этом врожденные кисты обычно одиночные, правильной формы, хотя и могут достигать значительных размеров, в то время как крупные лимфангиомы окружены более мелкими образованиями (рис. 1) и в их содержимом обнаруживается взвесь повышенной плотности (рис. 2).

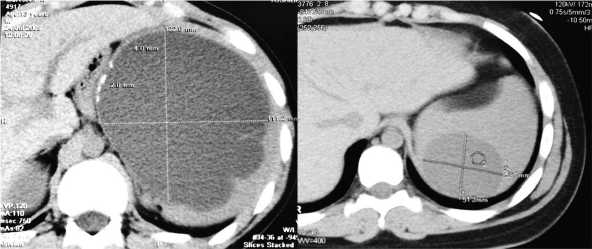

Отличительными особенностями гемангиом и лимфангиом селезенки от врожденных кист на КТ являются спленомегалия и обнаружение участков линейного и глыбчатого обызвествления (двое детей) (рис. 3 а). Граница с неизмененной паренхимой

Рис. 1. МРТ. Лимфангиома селезенки

Рис. 2. УЗИ. Лимфангиома селезенки: видны септы и неоднородное содержимое кисты

б

а

Рис. 3. КТ. Лимфангиома селезенки:

а – определяются кальцифицированные участки и септы внутри кисты; б – КТ. Врожденная киста селезенки обычно четкая как при истинных кистах, так и при лимфангиомах (рис. 3 а, б). При выполнении МРТ отличить сосудистые опухоли от истинных кист селезенки практически невозможно, так как они представлены округлыми образованиями повышенной интенсивности (рис. 1), поэтому МРТ мы использовали в основном для установления топического положения кисты в паренхиме.

Обсуждение. Сравнивая эффективность способов лечения полостных образований селезенки, мы не выявили каких-либо явных преимуществ того или иного способа. Спленэктомия, по нашему мнению, должна применяться только при наличии очаговых или диффузных изменений паренхимы селезенки, характерных для лимфомы, ангиосаркомы и гемангиоэндотелиомы [3]. Использование лапароскопии для фенестрации кисты или уточнения области пункции для дренирования со склерозированием значительно снижает травматичность вмешательства по сравнения с «открытой» фенестрацией. Применение УЗИ для контроля пункции и дренирования является наименее травматичным способом.

Наличие гигантской кисты (емкостью свыше 800 мл) диктует необходимость широкой фенестрации с удалением «крыши», так как большая площадь внутренней поверхности кисты обусловливает выраженную экссудацию, препятствующую слипанию стенок. Накопление экссудата, исходя из нашего опыта, может приводить к инфицированию даже на фоне массивной антибиотикотерапии.

Заключение. Доброкачественные полостные образования селезенки являются редкой патологией в детском возрасте и требуют индивидуального подхода при планировании оперативного лечения. Предпочтение отдается малоинвазивным органосохраняющим операциям. Все имеющиеся на сегодня способы сопряжены с возможностью рецидивирования кисты вне зависимости от ее генеза. Перкутанная пункция с дренированием и продленным склерозированием, выполняемая под лапароскопическим контролем, является безопасным способом лечения кист селезенки и может выполняться повторно.

Список литературы Кистозные образования селезенки у детей

- СТ of congenital and acquired abnormalities of the spleen/J.L. Freeman, S.Z. Jafri, J.L. Roberts [et al.]//Radiographics. 1993. № 13. P. 597-610.

- Cystic Masses of the Spleen: Radiologic-Pathologic Correlation/M. Urrutia, P. Mergo, L. Ros [et al.]//RadioGraphics. 1996. №16. P. 107-129.

- Primary Vascular Neoplasms of the Spleen/R.V. Abbott, A. D. Levy, N.S. Aguilera [et al.]//Radiologic-Pathologic Correlation. 2004. № 24. P. 1137-1163.

- Epithelial splenic cysts in children: surgical treatment by cyst-wall «peeling»/A. Calisti, M.L. Perrotta, Ph. Molle [et al.]//J. Pediatr. 2003. Sur. № 19. P. 300-302.

- Дронов А.Ф., Поддубный И. В., Котлобовский В. И., Залихин Д. В. Лапароскопическая хирургия при патологии селезенки у детей//Эндоскопическая хирургия. 1998. № 4. С.18-22.

- Лапароскопические вмешательства при кистах печени и селезенки/В.Н. Филижанко, Е.Г. Шеменева, A.M. Фомин [и др]//Эндоскопическая хирургия. 1998. № 1. С. 56-57.

- Open and laparoscopic treatment of nonparasitic splenic cysts/D. Gianom, A. Wildisen, T. Hotz, [et al.]//Dig. Surg. 2003. № 20. P. 74-78.

- Partial splenectomy: the preferred alternative for the treatment of splenic cysts/M.F. Brown, A.J. Ross, H.C. Bishop [et al.]//J. Pediatr. Surg. 1989. № 24. P. 694-696.

- Partial splenectomy for benign cystic lesions of the spleen/A. Khan, A. Bensoussan, A. Ouimet [et al.]//J. Pediatr. Surg. 1986. №21. P. 749-752.

- Spleniccysts: aspiration, sclerosis, orresection/C. Moir, F. Guttman, S. Jequier [et al.]//J. Pediatr. Surg. 1989. № 24. P. 646-648.