Китайско-российское сотрудничество: стратегические механизмы содействия энергоснабжению в наименее развитых странах

Автор: Чжэн Синье, Цзун Ибо, Сун Фэн

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Глобализация и мирохозяйственные процессы

Статья в выпуске: 2 (152), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются проблемы, с которыми сталкиваются наименее развитые страны (НРС) в сфере энергоснабжения, а также рассматриваются возможности многоуровневого сотрудничества Китая и России для улучшения энергетической безопасности НРС. Исследование выявило, что НРС повсеместно страдают от дефицита энергоресурсов и низкой доступности энергоснабжения, что существенно ограничивает их экономическое развитие и устойчивый рост. Китай и Россия могут содействовать построению чистой, эффективной и устойчивой энергосистемы НРС за счет следующих мер: разработки новой теории распределения прав на дополнительные выбросы углерода; углубления торгового сотрудничества в энергетической сфере; передачи технологий и наращивания потенциала; усиления инвестиций в инфраструктуру. Подобное сотрудничество не только обеспечивает критически важную поддержку энергетическому переходу и экономическому развитию НРС, но и вносит новый импульс в глобальное климатическое регулирование и оптимизацию мировой энергетической архитектуры.

Китайско-российское сотрудничество, наименее развитые страны, энергоснабжение

Короткий адрес: https://sciup.org/148331211

IDR: 148331211

Текст научной статьи Китайско-российское сотрудничество: стратегические механизмы содействия энергоснабжению в наименее развитых странах

Энергоснабжение является важной движущей силой глобального экономического развития. Однако наименее развитые страны (НРС) уже долгое время сталкиваются с серьезной нехваткой энергоснабжения, что стало ключевым препятствием для их экономического роста и социального развития. Как крупные мировые производители и потребители энергии, Китай и Россия обладают значительными взаимодополняющими преимуществами в энергетической сфере. Их сотрудничество не только способствует углублению двусторонних отношений, но и открывает новые стратегические пути решения глобальных энергетических проблем.

Данная статья направлена на изучение возможных путей сотрудничества Китая и России по содействию энергообеспечению наименее развитых стран и выработку стратегических рекомендаций, что может послужить теоретической основой и практическим ориентиром для международного энергетического сотрудничества.

Основные сведения о наименее развитых странах

Согласно классификации ООН, существует 44 наименее развитые страны, включая: 32 в Африке, 8 в Азии, 1 в Северной Америке, 1 в Океании. Общая численность населения этих стран составляет 1,15 млрд человек, что равно 14,3% мирового населения, и является значительной демографической группой. Однако их совокупный ВВП достигает лишь 1,5 трлн долларов, что серьезно уступает показателям Китая (17,79 трлн) и России (2,02 трлн) и составляет всего 1,4% мирового ВВП (105,44 трлн). Характеристики НРС приведены в таблице 1.

ВВП на душу населения в наименее развитых странах составляет лишь 1308 долларов, что примерно равно 1/10 от среднемирового уровня, отражая факт повсеместной бедности в этих странах. В аспекте экономического роста, хотя темп роста ВВП наименее развитых стран достигает 3,7%, превышая среднемировой уровень, некоторые страны по-прежнему сталкиваются с проблемой отрицательного экономического роста, что свидетельствует о крайней неравномерности процесса их экономического развития. С точки зрения развития народного благосостояния, средняя продолжительность жизни в наименее развитых странах составляет 65 лет, что значительно ниже среднемирового уровня. Этот разрыв отражает существующие системные недостатки в сфере здравоохранения и обеспечения качества жизни, что дополнительно усиливает уязвимость их социально-экономического развития.

Наименее развитые страны обладают двойственной характеристикой: значительная численность населения при слабой экономической базе. Их экономическое развитие длительное время находится в состоянии отставания, сталкиваясь с многочисленными вызовами, включая высокое демографическое давление, слабую экономическую базу и недостаток движущих сил развития, что делает задачи развития по-прежнему чрезвычайно сложными. Для достижения устойчивого социально-экономического развития НРС требуется постоянное внимание и эффективная поддержка международного сообщества. В данном контексте прогресс в ключевых областях, таких как энергоснабжение, представляет собой не только важную точку приложения усилий для преодоления текущих трудностей развития, но и служит ключевым рычагом для стимулирования экономического роста и социального прогресса в НРС.

Таблица 1

Демографические и экономические характеристики наименее развитых стран (2023 г.)

|

НРС |

Китай |

Россия |

Мир |

|

|

Население (млрд чел.) |

1,15 |

1,41 |

0,14 |

8,02 |

|

Доля в мировом населении (%) |

14.3% |

17.5% |

1.7% |

– |

|

ВВП (трлн долларов США, текущие цены) |

1.5 |

17.79 |

2.02 |

105.44 |

|

ВВП на душу населения (долл. США, текущие цены) |

1308 |

12614 |

13817 |

13138 |

|

Темпы роста ВВП (%) |

3.7 |

5.2 |

3.6 |

2.7 |

|

Ожидаемая продолжительность жизни (лет) |

65 |

79 |

73 |

72 |

Источник данных: Всемирный банк.

Изменение климата оказывает глубокое влияние на развитие всех стран, при этом НРС из-за их уязвимой экономической структуры и ограниченных возможностей реагирования оказываются особенно беспомощными перед этим глобальным вызовом [1]. Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) за 2023 год, среди 20 стран мира, наиболее уязвимых к воздействию изменения климата и наименее подготовленных к его преодолению, 18 относятся к категории НРС, что подчеркивает серьезность ситуации, с которой они сталкиваются перед лицом климатических изменений.

Эта уязвимость проявляется в нескольких ключевых аспектах: во-первых, наименее развитые страны в целом испытывают нехватку финансовых ресурсов, что затрудняет выделение достаточных средств на меры по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. Ограниченные бюджетные возможности обычно направляются на поддержание базовых государственных услуг и функционирование экономики, что не позволяет выделять адекватное финансирование для климатических программ. Во-вторых, инфраструктура в этих странах развита слабо, что делает их более уязвимыми перед экстремальными погодными явлениями и приводит к более значительным экономическим потерям и социальным потрясениям [2]. Кроме того, нехватка технологий и квалифицированных кадров дополнительно ограничивает возможности этих стран по принятию эффективных ответных мер, ставя их в заведомо невыгодное положение в вопросах технологических инноваций и практического применения методов противодействия изменению климата.

Еще более тревожным является тот факт, что изменение климата усугубляет существующие проблемы развития наименее развитых стран. Учащение экстремальных погодных явлений наносит серьезный удар по сельскому хозяйству, приводя к снижению урожайности и обострению продовольственной безопасности [3]. Постоянное повышение температур и изменение режима осадков еще больше ухудшают ситуацию с нехваткой водных ресурсов. Нестабильность энергоснабжения серьезно препятствует промышленному развитию и улучшению условий жизни населения. Эти проблемы переплетаются, образуя порочный круг: изменение климата усугубляет дефицит ресурсов, который ведет к снижению производительности и углублению бедности, а бедность, в свою очередь, еще больше ослабляет способность этих стран противостоять климатическим изменениям. Таким образом, помощь наименее развитым странам в повышении их потенциала по противодействию изменению климата представляет собой не только насущную потребность глобального экологического управления, но и важнейшую задачу для достижения целей устойчивого развития в мировом масштабе.

Энергетика, выбросы углерода и экономический рост

Энергетика является одним из основных двигателей экономического роста, обеспечивая не только поддержку промышленного производства, но и базовые потребности населения. Однако наименее развитые страны повсеместно сталкиваются с проблемами недостаточного энергоснабжения и низкой доступности энергоресурсов, что стало основным препятствием для их социально-экономического развития и ключевым барьером на пути преодоления бедности и достижения устойчивого развития.

Надежное энергоснабжение является базовым условием для индустриализации, а индустриализация, в свою очередь, представляет собой основной двигатель роста экономики. Исторический опыт глобального экономического развития показывает, что индустриализация является ключевым этапом экономического взлета для большинства стран. Теория кривой Кузнеца четко демонстрирует эту закономерность: по мере роста ВВП на душу населения доля промышленного производства в ВВП сначала возрастает, а затем снижается, образуя перевернутую U-образную кривую [4, 5]. На начальных этапах экономического развития доля промышленности значительно увеличивается вместе с экономическим ростом, что свидетельствует о неизбежности индустриализации как пути экономического взлета. Когда экономика достигает определенного уровня развития (вершина кривой), доля промышленности начинает снижаться, отражая переход к экономической структуре с доминированием сферы услуг. Однако такая трансформация экономической структуры основывается на прочном фундаменте индустриализации, а не на ослаблении промышленного развития.

В настоящее время наименее развитые страны в основном находятся в нижней левой части кривой Кузнеца, то есть на этапе, когда и ВВП на душу населения, и уровень индустриализации остаются низкими. Они еще не завершили эффективный процесс индустриализации. Одним из ключевых факторов, обуславливающих эту ситуацию, являются ограничения в энергоснабжении. Энергия, будучи базовым фактором производства в промышленности, напрямую определяет верхний предел производственных мощностей. Говоря более конкретно, стабильность энергоснабжения влияет на непрерывность и эффективность производства, а степень развитости энергетической инфраструктуры определяет возможность индустриализации и ее географическое распределение по регионам.

Поэтому для помощи НРС в достижении индустриализации и стимулировании экономического развития необходимо в первую очередь решить проблему энергоснабжения. Это требует не только увеличения общего объема энергопоставок, но и повышения надежности и доступности энергоснабжения, при одновременном учете требований экологической устойчивости. В этом контексте китайско-российское энергетическое сотрудничество предоставляет серьезные возможности для содействия развитию НРС. Рациональное использование энергетических ресурсов России и технологических преимуществ Китая в области чистой энергетики может обеспечить более диверсифицированные и устойчивые решения в области энергоснабжения, создавая необходимую энергетическую базу для их индустриализации.

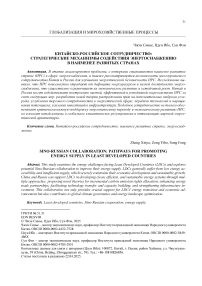

Наименее развитые страны повсеместно сталкиваются с серьезной нехваткой энергоресурсов. Объемы их энергоснабжения и уровень энергопотребления на душу населения значительно ниже среднемировых показателей. Согласно имеющимся данным, на долю наименее развитых стран приходится всего 1% общемировой выработки электроэнергии, а производство электроэнергии на душу населения составляет лишь 6,6% от среднемирового уровня. Этот значительный разрыв свидетельствует о серьезной нехватке энергоснабжения, в результате чего базовые энергетические потребности населения остаются неудовлетворенными.

Что касается структуры выработки электроэнергии, энергосистема наименее развитых стран отличается относительной однородностью и традиционностью (см. рис. 1). Основными способами электрогенерации являются гидроэнергетика и производство электроэнергии из природного газа, при этом доля ископаемого топлива составляет около 51%, а возобновляемых источников энергии (без учета гидроэнергии) – всего 2%. Такая высокая зависимость от традиционных энергоносителей не только ограничивает диверсификацию энергоснабжения, но и в определенной степени препятствует устойчивому развитию энергосистемы.

^н 其他国家发电总量 мм 最不发达国家发电总量

■■■■■■■в 其他国家人均发电量 ^^^^^v 最不发达国家人均发电量

Перевод:

первый столбец – прочие страны:

общий объем производства электроэнергии; объем производства электроэнергии на душу населения;

второй столбец – НРС:

общий объем производства электроэнергии; объем производства электроэнергии на душу населения.

Рис. 1 . Общий объем выработки электроэнергии и объем производства электроэнергии на душу населения в НРС по данным Всемирного банка

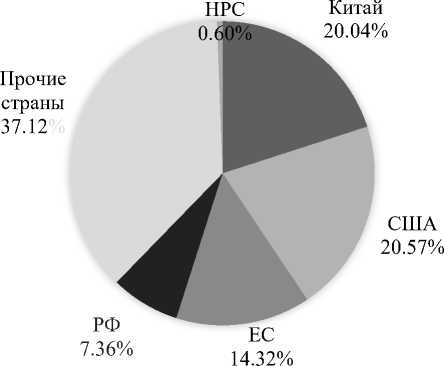

Низкая доступность энергии является еще одной острой проблемой для наименее развитых стран. В этих странах средний уровень электроснабжения составляет всего 55%, тогда как в большинстве других стран мира он достиг или приближается к 100%. По состоянию на 2022 год, только 7 наименее развитых стран имели уровень электрификации свыше 90%, в то время как в 21 стране этот показатель не достигал даже 50% (см. рис. 2). Эти страны с низким уровнем электрификации сосредоточены главным образом в Африке, что отражает существенное отставание НРС в развитии инфраструктуры электроснабжения.

Таким образом, увеличение объемов энергоснабжения и оптимизация энергетической структуры являются неотложной задачей для обеспечения устойчивого развития наименее развитых стран. Это требует не только расширения энергетической инфраструктуры и повышения уровня электрификации, но и ускоренного развития чистой энергетики для достижения диверсификации и экологизации энергопотребления. Поддержка международного сообщества, особенно в области финансирования, технологий и наращивания потенциала, станет важным катализатором преобразований в энергетическом секторе наименее развитых стран.

东帝汶

柬埔寨

阿富汗

也门共和国

冈比亚

多哥

埃塞俄比亚

莱索托

索马里

几内亚

几内亚比绍共和国

利比里亚

布基纳法索

马拉维

南苏丹_____ 1___________1___________I___________ I___________ I

0 20406080100

Перевод названий стран сверху вниз: Тимор-Лесте (Восточный Тимор), Камбоджа, Афганистан, Йемен, Гамбия, Того, Эфиопия, Лесото, Сомали, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Буркина-Фасо, Малави, Южный Судан.

Рис. 2. Уровень электрификации наименее развитых стран в 2022 г., % (по данным Всемирного банка)

Китайско-российское сотрудничество для поддержания наименее развитых стран

22 октября 2024 года в ходе встречи в Казани лидеры Китая и России подтвердили общность позиций сторон в содействии глобальному развитию. Как значимые страны с формирующейся рыночной экономикой, наши государства должны нести ответственность и обладать возможностями для большего вклада в построение сообщества единой судьбы человечества. Лидеры двух государств подчеркнули: «Современный мир переживает беспрецедентные за столетие изменения, международная обстановка крайне нестабильна, однако глубокая дружба между Китаем и Россией, передающаяся из поколения в поколение, останется неизменной, как и их чувство ответственности крупных держав за весь мир».

Китай и Россия также подчеркнули, что «БРИКС является важнейшей платформой сотрудничества развивающихся стран и государств с формирующимся рынком в современном мире, выступая опорой для построения справедливого многополярного миропорядка и инклюзивной экономической глобализации. Укрепляя стратегическое взаимодействие и практическое сотрудничество по всем направлениям, БРИКС открывает новые возможности для стран "Глобального Юга" и вносит весомый вклад в создание сообщества единой судьбы человечества». В данном контексте сотрудничество Китая и России не только отвечает двусторонним интересам, но и способствует поддержке глобальному развитию, особенно наименее развитых стран. Такое сотрудничество является воплощением принципов глобальной справедливости и соответствует целям содействия всеобщему процветанию и устойчивому развитию.

Китай и Россия обладают значительными взаимодополняющими преимуществами в энергетической сфере, что не только создает прочную основу для двустороннего сотрудничества, но и формирует уникальные возможности для содействия развитию НРС. Объединение ресурсов и технологий двух стран в сфере традиционной и новой энергетики позволяет предложить наименее развитым странам более комплексные и эффективные решения для развития их энергосистем.

Россия, являясь важной мировой энергетической державой, обладает богатыми ресурсами ископаемого топлива. На долю топливного экспорта приходится более 40% общего объема товарного экспорта, что демонстрирует мощные возможности по энергоснабжению. Россия не только обладает крупнейшими мировыми запасами природного газа и передовыми технологиями его добычи, но и располагает развитой системой добычи, транспортировки и реализации, а также богатым опытом международного сотрудничества. Эти преимущества позволяют России обеспечивать стабильные поставки энергии в НРС, помогать в строительстве энергетической инфраструктуры, а также предоставлять технологическую поддержку в разработке энергоресурсов и делиться управленческим опытом.

В то же время, Китай занял ведущее положение в мире в области возобновляемой энергетики. Особенно в производстве фотоэлектрических модулей и оборудования для ветровой энергетики Китай обладает не только технологическими преимуществами, но и полной производственной цепочкой, а также опытом реализации крупномасштабных проектов ВИЭ. Эти преимущества выражаются в высокой рентабельности фотоэлектрического и ветроэнергетического оборудования, экономической эффективности строительства объектов чистой энергетики, технологических инновациях, а также опыте подготовки кадров и передачи технологий.

Синергетический эффект от комплементарных энергетических потенциалов Китая и России способен обеспечить многоаспектные преимущества для НРС. В краткосрочной перспективе значительные углеводородные ресурсы России позволяют удовлетворить базовые энергетические потребности данных стран. В долгосрочной перспективе китайские технологии возобновляемой энергетики создают основу для устойчивого развития НРС. Интеграция ресурсного потенциала России с технологическими решениями Китая позволяет оптимизировать эффективность энергетического производства и потребления, снизить затраты на энергообеспечение, повысить надежность энергоснабжения, кроме того, разработать научно-обоснованный механизм энергетической трансформации НРС.

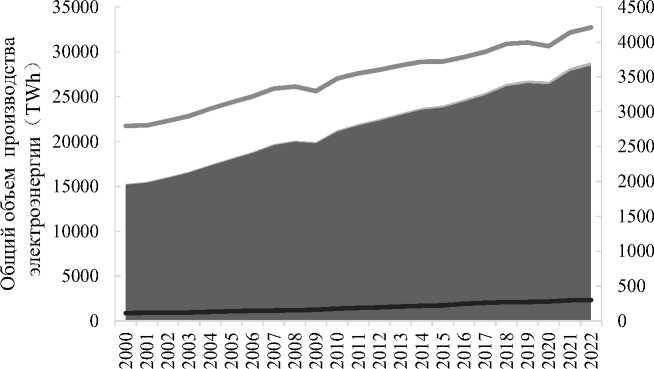

Наименее развитые страны занимают выраженно слабую позицию в глобальной структуре углеродных выбросов. Согласно историческим данным, за период 1970–2022 гг. совокупные выбросы наименее развитых стран составили лишь 0,60% от общемирового объёма, что значительно ниже показателей Китая (20,04%), США (20,57%), стран ЕС (14,32%) и России (7,36%). По данным за 2022 год, уровень выбросов CO 2 на душу населения в этих странах составил 0,36 тонны, что существенно ниже среднемирового значения (4,68 тонны). Приведённые статистические данные подтверждают, что наименее развитые страны характеризуются крайне низкими уровнями как кумулятивных исторических выбросов, так и текущих душевых показателей (рисунок 3, таблица 2).

Китай и Россия обладают как интеллектуальными преимуществами для инноваций, так и богатым практическим опытом развития, что полностью позволяет им – и возлагает на них ответственность – разработать и продвигать новую теорию о том, что «право на прирост выбросов углерода должно быть сохранено за наименее развитыми странами». Данная теория предполагает, что в рамках глобальной системы контроля общего объема выбросов углерода необходимо в приоритетном порядке обеспечить пространство для роста выбросов в наименее развитых странах, предоставив им справедливые возможности для развития.

Разработка и реализация новой теории не только предоставит наименее развитым странам эффективный механизм решения проблем энергетического дефицита и отставания в развитии, но и создаст необходимое пространство для их индустриализации посредством рационального распределения прав на выбросы углекислого газа. Одновременно со стимулированием экономического роста эти страны смогут постепенно улучшать энергоснабжение, достигая баланса между экономическим развитием и охраной окружающей среды. Данная инициатива будет способствовать сокращению глобального разрыва в развитии, содействуя достижению более инклюзивного и устойчивого развития, а также форми- рованию более справедливой и рациональной системы глобального климатического управления. Лидирующая роль Китая и России в этом процессе внесёт значительный вклад в построение международного сообщества единой судьбы.

Рис. 3 . Доля совокупных выбросов CO 2 за 1970–2022 гг. (по данным Всемирного банка)

Таблица 2

Выбросы CO 2 на душу населения, 2022 г. (по данным Всемирного банка)

|

Страна |

Выбросы CO 2 на душу населения (тонны) |

|

НРС |

0.36 |

|

КНР |

8.97 |

|

РФ |

13.24 |

|

США |

14.56 |

|

ЕС |

6.27 |

|

Мир |

4.68 |

Предложения по разработке государственной политики

Для решения проблемы выбросов, связанных с увеличением энергопотребления в наименее развитых странах, необходимо разработать системное решение, включающее распределение эмиссионных прав, механизмы финансирования и торговую политику. Данный подход должен одновременно гарантировать права наименее развитых стран на развитие и способствовать достижению глобальных целей климатического регулирования.

В первую очередь, следует четко определить права наименее развитых стран на выбросы. Эти страны заслуживают получения необходимого эмиссионного пространства для удовлетворения базовых потребностей развития. Распределение таких прав должно основываться на принципах исторической справедливости и права на развитие, с приоритетным выделением разумных квот на прирост выбросов для наименее развитых стран, чтобы предотвратить негативное влияние углеродных ограничений на процессы их индустриализации и экономического роста.

Во-вторых, в сфере финансирования необходимо внедрить инновационные механизмы углеродной нейтральности проектов с участием многосторонних институтов и создать скоординированную систему глобального углеродного налогообложения. Многонациональные многосторонние организации, обладая значительным экспертно-аналитическим потенциалом и способностями мобилизации ресурсов, могут более эффективно разрабатывать и реализовывать экологически-ориентированные проекты. Данные институты должны взять на себя ответственность за стимулирование глобального зеленого восстановления экономики, обеспечивая баланс между потребностями развития и охраной окружающей среды через механизмы углеродной нейтральности проектов. Параллельно создание скоординированной системы глобального углеродного налогообложения позволит избежать «дилеммы заключенного» при реализации экологических проектов в различных странах, формируя конструктивную модель глобального климатического регулирования.

В-третьих, на уровне торговой политики необходимо предусмотреть соответствующие нормативные исключения для стран и компаний, активно осуществляющих в климатических мероприятиях, чтобы избежать возникновения ситуации «вытеснения хороших денег плохими». Существующая система торговых правил требует реформирования, направленного на поддержку и стимулирование климатически ответственной торговой деятельности, а не на создание несправедливого конкурентного давления для субъектов, активно борющихся с изменением климата.

Проблемы энергетической безопасности НРС демонстрируют высокую степень взаимодополняемости со стратегическими интересами России в диверсификации рынков сбыта. Для наименее развитых стран характерна повсеместная высокая зависимость от импорта топливных ресурсов, при этом нестабильность их снабжения напрямую влияет на экономическое развитие и улучшение условий жизни населения. Формирование стабильных торговых отношений со странами-поставщиками позволяет эффективно гарантировать удовлетворение их энергетических потребностей и минимизировать риски перебоев поставок.

Россия, являясь одной из доминирующих сил на мировом энергетическом рынке, обладает всеми необходимыми возможностями для обеспечения стабильных энергопоставок в наименее развитые страны. В текущих условиях западных санкций наименее развитые страны могут стать новыми рынками сбыта и экономическими партнерами России. Данное сотрудничество способно одновременно удовлетворить насущную потребность наименее развитых стран в стабильном энергоснабжении и помочь России достичь стратегической цели диверсификации рынков сбыта.

Углубление данного энергетического сотрудничества станет не только важным катализатором экономического развития наименее развитых стран, но и будет способствовать диверсификации и стабилизации глобального энергетического рынка. Установление долгосрочных стабильных торговых отношений в энергетической сфере позволит наименее развитым странам обеспечить более надежное энергоснабжение, стимулируя экономический рост и улучшение качества жизни населения, в то время как Россия получит возможность расширить рынки сбыта энергоресурсов и повысить экономическую устойчивость. Активное развитие двустороннего сотрудничества внесет существенный вклад в формирование более справедливой и сбалансированной системы глобального энергетического управления.

Китайские технологические преимущества в сфере возобновляемых источников энергии демонстрируют значительную взаимодополняемость с инфраструктурными потребностями наименее развитых стран. Согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии [6], средняя стоимость электроэнергии от ветровых и солнечных электростанций в мире снизилась более чем на 60% и 80%, соответственно, причем это существенное снижение затрат во многом обусловлено вкладом Китая. Производимые Китаем высокоэффективные и экономичные солнечные модули, и ветроэнергетическое оборудование создали благоприятные условия для экономически целесообразного внедрения возобновляемой энергетики в глобальном масштабе.

В сфере инфраструктурных инвестиций совместное строительство объектов энергогенерирующих мощностей представляет собой ключевое направление для стимулирования энергетического развития НРС. Особое значение при этом имеет создание электросетевой инфраструктуры. Формирование полноценных систем передачи и распределения электроэнергии позволяет существенно повысить надежность и стабильность энергоснабжения. Это не только решает характерную для наименее развитых стран проблему дефицита электроснабжения, но и создает надежную энергетическую основу для их экономического развития. Параллельно строительство объектов возобновляемой энергетики открывает перед этими странами новые перспективы развития. Реализация проектов в области солнечной, ветровой и других видов чистой энергетики позволяет сократить зависимость от традиционных ископаемых видов топлива и оптимизировать структуру энергопотребления.

Передача технологий и развитие собственного потенциала представляют собой ключевое условие обеспечения долгосрочной устойчивости энергетических проектов в наименее развитых странах. Китайская сторона может посредством системной технологической поддержки и обучения персонала по- мочь этим странам овладеть современными технологиями, гарантируя устойчивую эксплуатацию и обслуживание энергетических объектов на местах. Развитие потенциала должно включать не только техническое обучение, но и комплексную передачу знаний в области управления проектами, эксплуатации и технического обслуживания, способствуя подготовке локализованных технических специалистов и управленческих кадров в наименее развитых странах.

Подобное всестороннее сотрудничество в области передачи технологий и инвестиционной поддержки не только повысит энергоэффективность наименее развитых стран, но и укрепит их способность к автономному энергетическому развитию, создавая основу для достижения энергетической независимости.

Китай ведет обширное сотрудничество в сфере глобальной зеленой энергетики. На сегодняшний день Китай реализовал проекты в области зеленой энергетики с более чем 100 странами и регионами, успешно построив и введя в эксплуатацию ряд знаковых объектов в сфере атомной, гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии. Эти проекты не только эффективно решают ключевые проблемы стран-партнеров, такие как дефицит электроэнергии и высокая стоимость энергоснабжения, но и обеспечивают эти страны чистыми, безопасными и надежными решениями в области энергоснабжения. Согласно опубликованным Государственным советом КНР в 2024 г. данным, благодаря экспорту ветроэнергетического и фотоэлектрического оборудования Китай способствовал сокращению выбросов CO 2 в других странах примерно на 810 миллионов тонн, что наглядно демонстрирует значительный вклад Китая в продвижение глобального развития зеленой энергетики.

Данный успешный опыт предоставляет ценные ориентиры для углубления сотрудничества с НРС в сфере зеленой энергетики. Реализация зеленых энергопроектов с учетом местных условий может ускорить трансформацию энергетического баланса в этих странах. В данном процессе могут быть максимально задействованы технологические и экономические преимущества Китая в области возобновляемой энергетики для разработки адаптированных решений по чистой энергетике, соответствующих национальным особенностям наименее развитых стран. Для дальнейшего развития сотрудничества необходимо: во-первых, продолжить совершенствование технологий чистой энергетики, последовательно снижая стоимость генерации на основе ВИЭ; во-вторых, увеличить объем инвестиций в зеленые проекты наименее развитых стран, включая строительство солнечных и ветровых электростанций с сопутствующей сетевой инфраструктурой для улучшения доступности и стабильности энергоснабжения; в-третьих, обмениваться опытом зеленого развития, содействуя разработке национальных стратегий развития ВИЭ с учетом специфики каждой страны. Данные меры будут способствовать вовлечению б о льшего числа наименее развитых стран в глобальный процесс зеленого развития для совместного противодействия климатическим вызовам.

Выводы

На ключевом этапе глобальной энергетической трансформации сотрудничество Китая и России с наименее развитыми странами демонстрирует ответственную роль крупных держав в построении сообщества единой судьбы человечества. Посредством реструктуризации энергетического ландшафта, выдвижения новой теории распределения прав на прирост выбросов, углубления сотрудничества в сфере создания энергетической инфраструктуры и расширения инвестиций в зеленую энергетику, взаимодействие между Китаем, Россией и наименее развитыми странами постепенно формирует модель взаимовыгодного партнерства. Данный процесс не только обеспечивает наименее развитым странам стабильное энергоснабжение, но и вносит значительный вклад в сокращение глобального разрыва в развитии и противодействие климатическим вызовам.

В перспективе, благодаря последовательному углублению сотрудничества, разработке более совершенной государственной политики и передаче технологий, сформируется более справедливая, устойчивая и диверсифицированная глобальная энергетическая архитектура, что заложит прочную основу для достижения целей общего процветания и устойчивого развития.