Клад микропластин из позднепалеолитического слоя стоянки Стрелка-1 в Красноярске

Автор: Барков А.В., Колесник А.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Многослойный археологический памятник Стрелка-1 находится в исторической части Красноярска. В 2021 г. был раскопан участок площадью 689,5 кв. м. В раскопе глубиной около 4 м исследованы культурные остатки Нового времени, бронзового века - неолита, позднего палеолита. Основной культурный слой позднего палеолита установлен на глубине 2,46-2,90 м. По двум радиоуглеродным датам слой датируется около 16 000 кал. л. н. (CalBP). В северо-западной части раскопа в пределах золисто-углистого пятна неправильной овальной формы обнаружено компактное скопление микропластин (12 шт.). Микропластины совмещаются в блоки по 5 и 6 сколов. На основании аналогий авторы определяют находку как клад. Он отражает производство, отбор и депонирование в слой небольшой группы микропластин. Предполагается неутилитарный контекст такого поведения.

Клад каменных изделий, микропластины, поздний палеолит, красноярск, средний енисей

Короткий адрес: https://sciup.org/147244535

IDR: 147244535 | УДК: 903.8 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-7-73-84

Текст научной статьи Клад микропластин из позднепалеолитического слоя стоянки Стрелка-1 в Красноярске

Изучение памятников позднего палеолита Красноярска и его окрестностей ведется на протяжении многих лет. Одним из таких памятников стала стоянка Стрелка-1, раскопанная в 2021 г. на площади 689,5 кв. м. В ходе разборки слоя в пределах скопления культурных остатков был обнаружен весьма важный объект – клад микропластин, изготовленный из местного галечного сырья. Клады, в том числе клады каменных изделий позднего палеолита, являются специфическим типом археологических источников в связи с особыми условиями депонирования. Клады каменной продукции – маленькое окно в большой мир ментальности человека каменного века, поэтому каждая такая находка нуждается в детальном обосновании и детальной публикации. Доказательно интерпретировать клад как таковой можно только после тщательного анализа стратиграфической и планиграфической ситуации, технологического анализа продуктов расщепления, ремонтажа сколов.

Целью настоящей статьи является введение в научный оборот клада каменных изделий, обнаруженного при раскопках 2021 г.

Материалы стоянки Стрелка-1: локализация, стратиграфия отложений

Памятник Стрелка-1 был выделен на основании раскопок 2021 г. Расположен на левом берегу Енисея в границах исторического центра Красноярска и занимает часть территории стрелки (южный фас мыса, обращенный к Енисею), образованной впадением в Енисей р. Ка-ча. В настоящее время стрелка расположена в пределах выровненной поверхности объединенного комплекса первой и второй надпойменных террас Енисея и относится к антропогенной форме рельефа.

Территория стрелки изучалась археологами с середины XX в. В границах выраженной в рельефе территории были выявлены локальные участки культурных слоев палеолита, мезолита, неолита (в том числе погребения), эпохи бронзы, железного века, Средневековья (в том числе погребения и остатки жилищ). Повсеместно в разведочных шурфах и раскопах фиксировались культурные слои Нового времени: Красноярского острога (с остатками оборонительных сооружений), «городской» культурный слой XVIII – начала XX в., исторические некрополи (Преображенский, Покровский, Воскресенский) [Лысенко, Тарасов, 2011; Павлов, Галухин, 2015].

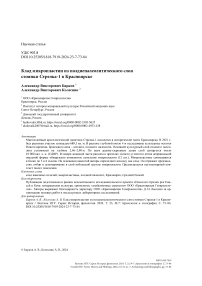

Раскоп 2021 г. подпрямоугольной формы (24,0 × 30,0 м, площадь 689,5 кв. м) был заложен в юго-восточной части стрелки и занимал часть поверхности выровненной террасы вблизи бровки и уступа II надпойменной террасы высотой около 12,0 м над современным уровнем воды в Енисее (рис. 1). Координаты центральной точки раскопа – N56.0117845, E92.8936641.

Раскопом была исследована толща отложений мощностью до 4 м, состоящая из нескольких литологических горизонтов (приведена усредненная мощность).

-

1. Техногенные отложения второй половины XX – начала XXI в.; мощность 2,10–3,70 м.

-

2. Локальные участки позднеголоценовой почвы, основная толща замещена техногенными отложениями; содержит культурные слои Нового времени и неолита – бронзового века; в разрезе сохранились в виде отдельных линз, рассредоточенных по площади раскопа.

-

3. Легкие лессовидные суглинки, кровля частично замещена техногенными отложениями и нарушена жилыми конструкциями Нового времени; содержат культурные остатки позднего палеолита; мощность 0,10–0,20 м.

-

4. Отложения пойменной фации субаквального генезиса, представлены ритмичным чередованием песков, супесей и суглинков; нарушены жилыми конструкциями Нового времени; в кровле и толще содержат культурные остатки позднего палеолита; мощность пойменных отложений 1,35–1,60 м.

-

5. Отложения русловой фации субаквального генезиса, представлены валунно-галечниковыми отложениями в дресвяно-песчаном заполнителе; на поверхности слоя найден единичный нуклеус; видимая мощность до 0,10 м.

Интересующий нас позднепалеолитический культурный слой был зафиксирован в лессовидных суглинках на контакте с пойменной толщей на глубине 2,46–2,90 м. Он значительно поврежден техногенными нарушениями и углубленными объектами Нового времени, сохранившаяся площадь в границах раскопа составляет около 265 кв. м. Культурный слой имеет мощность в среднем около 0,20 м (до 0,34 м на отдельных участках), помимо каменных изделий включает кости животных, изделия из кости, рога и бивня мамонта, участки золистоуглистой массы, остатки очагов. По предварительным наблюдениям, каменная индустрия этого культурного слоя сопоставима с памятниками афонтовской культуры позднего палеолита Енисея.

Рис. 1 . Расположение стоянки Стрелка-1 и раскопа 2021 г.:

1 – расположение на карте Красноярского края; 2 – расположение на карте Красноярска;

3 – вид на раскоп 2021 г. с юго-запада

Fig 1 . Location of the “Strelka-1” site and the 2021 excavation area:

1 – location on the map of Krasnoyarsk Krai; 2 – location on the map of Krasnoyarsk;

3 – view of the 2021 excavation area from the southwest

Материалы клада каменных изделий: планиграфический контекст, датировка, состав

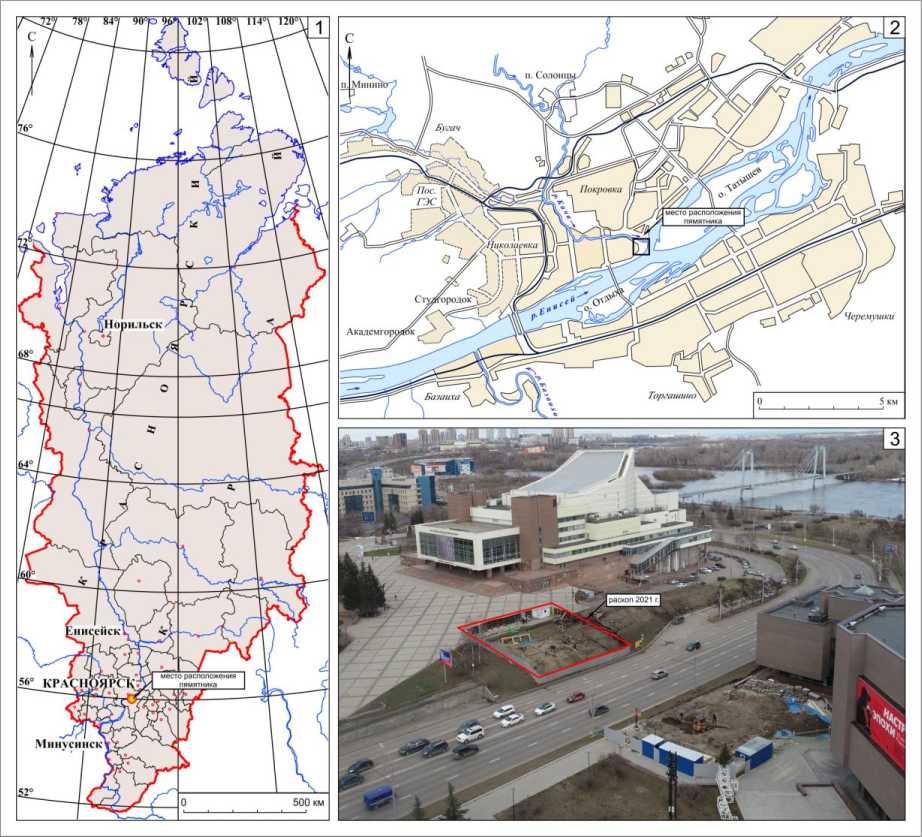

Планиграфический контекст. Находка клада была сделана в северо-западной части раскопа, на периферии золисто-углистого пятна неправильной овальной формы, вытянутого по направлению северо-северо-запад – юго-юго-восток. Размеры пятна по максимальным измерениям 7,05 × 3,92 м. Мощность меняется от 0,05–0,07 м в центральной части до 0,01–0,02 м на периферии. Границы пятна диффузные, прослеживаются по уменьшению насыщенности золисто-углистого заполнения и уменьшению его мощности. Заполнение пятна представляет собой золисто-углистую массу, смешанную с вмещающим легким суглинком. Его южная часть разрушена на площади около 2 кв. м современным перекопом и впущенной железобетонной сваей. В северо-западной части золисто-углистого пятна (в квадратах З–И/5–6) рас- положены остатки очага, деформированного морозобойными трещинами и частично перекрытого золисто-углистым заполнением. Очаг сохранился в виде трех аморфных пятен с неоднородным прокаленным заполнением: от светло-охристого до темно-охристого с сероголубыми примазками, включением мелких угольков и золы. Размеры очага 0,62 × 0,44 м, мощность заполнения до 0,10 м. Северо-западнее очага на границе углисто-золистого пятна в квадрате З/5 расположена яма. Она имеет неправильную округлую форму и чашеобразный профиль. Размеры ямы 0,58 × 0,46 м, глубина до 0,09 м. Яма заполнена аналогичной золистоуглистой массой. В заполнении описанных объектов отмечается сходный состав находок: каменные артефакты (преимущественно дебитаж), костные остатки северного оленя и зайца (в том числе обожженные). Клад был обнаружен в 0,12 м северо-западнее ямы за границами золисто-углистого пятна, среди рассеянных находок (рис. 2).

Рис. 2 . Стоянка Стрелка-1. План культурного слоя в квадратах Ж–М/4–9:

1 – темно-серая золисто-углистая масса; 2 – серая золисто-углистая масса; 3 – очаг; 4 – яма;

5 – морозобойные трещины; 6 – артефакты; 7 – клад; 8 – место отбора образцов для радиоуглеродного датирования

Fig. 2 . The “Strelka-1” site. Plan of cultural layer in grids G–M/4–9:

1 – dark gray ashy-charcoal paste; 2 – gray ashy-charcoal paste; 3 – fireplace; 4 – pit; 5 – frost cracks; 6 – artifacts; 7 – cache; 8 – place of sampling for radiocarbon dating

Микропластины составляющие клад залегали в виде плотной компактной массы с согласованной ориентацией продольных осей, в форме миниатюрной «вязанки хвороста» длиной около 5,5–6 см и диаметром около 2 см, концы некоторых артефактов выступают из «пучка». Все находки длинной осью ориентированы по направлению северо-запад – юго-восток. Описанный характер фиксации микропластин указывает на то, что клад был депонирован в культурный слой либо в обмотке из тонкого шнура (ремня), либо в небольшой емкости из органического материала. Уровень фиксации находок примерно соответствует поверхности углисто-золистого пятна, контуры какой-либо ямки не читались. Скопление сохранилось в ненарушенном состоянии, т. е. оказалось хорошо законсервированным. Скорее всего, эта связка микропластин (или емкость с ними) не была утеряна, а была специально сокрыта в небольшом углублении на поверхности обитания рядом с очагом.

Золисто-углистое пятно было датировано радиоуглеродным методом по образцам древесного угля и плечевой кости северного оленя из его заполнения. Образцы отобраны недалеко от места находки клада (см. рис. 2). Датирование выполнено в Центре коллективного пользования «Ускорительная масс-спектрометрия Новосибирского государственного университета и Новосибирского научного центра» (Новосибирск) и Royal Institute for Cultural Heritage (Брюссель, Бельгия). Получены две даты, которые хорошо сочетаются между собой (см. таблицу и рис. 2).

Стоянка Стрелка-1. Результаты радиоуглеродного датирования The Site Strelka-1. Results of radiocarbon dating

|

№ п/п |

Индекс |

Тип образца |

14C дата, л. н. |

Возраст, кал. л. н. (CalBP) * |

|

1 |

GV–4193 |

Древесный уголь из заполнения золисто-углистого пятна |

13 236 ± 66 |

16 120–15 680 |

|

2 |

RICH–34283.1.1 |

Фрагмент плечевой кости северного оленя |

13 301 ± 47 |

16 170–15 800 |

* Калибровочная кривая IntCal20, программа OxCal 4.4, вероятность 2 σ (95,4 %), округлены до 10 лет.

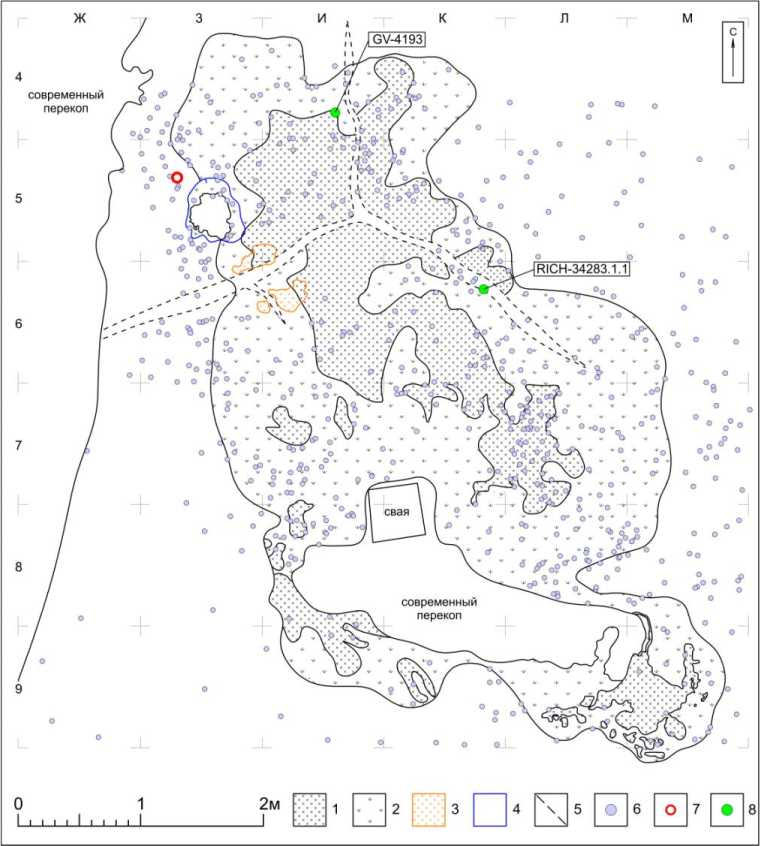

Состав клада. Клад состоит из 12 микропластин, отделенных от одного клиновидного нуклеуса. В качестве сырья использовалась мелкозернистая эффузивная порода камня темнобордового цвета без трещин и включений. Основную часть микропластин (кроме одной) из клада удалось совместить в два блока аппликаций – по 5 и 6 сколов.

Первый блок (рис. 3, 1 ) включает 6 изогнутых микропластин, сколотых (отжатых) с торцового микронуклеуса в начальной стадии его целевого расщепления. Раскалыванию подвергался нуклеус со сформированным рабочим фронтом и другими конструктивными элементами. Судя по этому блоку, высота фронта составляла не менее 42 мм, а ширина – в пределах 5–6 мм. Первичное ребро сформировано мелкими поперечно ориентированными сколами с одной стороны, плавно изогнуто к основанию. Микропластины первого цикла отличаются значительным продольным изгибом и относительной толщиной. Отмечена цикличность отжима микропластин на узком торцовом фронте (по две в пределах ширины фронта), в результате чего их площадки расположились в «паркетном» порядке.

Второй блок (рис. 3, 2) состоит из 5 слабо изогнутых в профиле микропластин и, вероятно, отражает последний этап расщепления нуклеуса. На этом этапе обработки фронт нуклеуса имел высоту не менее 34 мм и ширину в пределах 7–8 мм. Микропластины относительно тонкие, с двух-, трехскатной огранкой; такие микропластины принято считать «целевыми». При этом орудий, изготовленных из микропластин, в коллекции не отмечено. Зафиксированы только единичные микропластины или их фрагменты, продольные края которых несут следы ретуширования или выкрошенности. Понижение высоты торцового фронта было связано с подправкой ударной площадки нуклеуса. Между собой два блока сколов не совмещаются, хотя явно относятся к одному нуклеусу. Вероятные промежуточные между двумя блоками микропластины представлены только одним образцом, остальные в клад не попали. Как видно, по данным ремонтажа сколов реконструируются как минимум три цикла расщепления торцового микронуклеуса, из которых первый и третий документированы блоками микропластин, второй представлен только одной микропластиной.

Рис. 3 . Артефакты из клада:

1 – первый блок аппликаций; 2 – второй блок аппликаций; 3 – реконструкция клиновидного микронуклеуса

Fig. 3 . Artifacts from the cache:

1 – first cojoin; 2 – second cojoin; 3 – reconstruction of wedge-shaped microcore

Ширина фронта последовательно расширялась от реберчатого края к средней части нуклеуса, что характерно для нуклеусов из отщепов, с поперечным сечением в виде удлиненного сегмента. Глубина фронта определяется по реконструкции (рис. 3, 3 ) в пределах 22–25 мм. Микропластины второго блока, сколотые последними, имеют длину до 27 мм, что соответствует высоте фронта остальных остаточных торцовых клиновидных нуклеусов из коллекции этого слоя. Вместе с тем найдены несколько сечений и микропластин из того же сырья. Они рассеяны на значительной площади. Сечения и микропластины не апплицируются между собой и предметами клада. Какие-либо следы сработанности на них не отмечены.

Клад микропластин отражает краткосрочный эпизод деятельности одного из обитателей стоянки, связанный с производством, отбором и депонированием в слой небольшой группы сколов (микропластин), последовавшим вскоре после расщепления нуклеуса.

Обсуждение

Клады каменной продукции – достаточно распространенное явление в каменном веке и энеолите Северной Евразии. Анализу кладов посвящена весьма значительная литература (см.: [Сериков, 2010; Костылева, Уткин, 2011; Колесник, 2018]). Оценка кладов прошла дли- тельный путь эволюции от понимания кладов в качестве сокрытых материальных ценностей к признанию их преимущественно культового контекста [Бочкарев, 2002; Колесник, 2018]. В европейской части России позднепалеолитические клады пластин образуют два основных пространственных кластера – они встречены на Сейме и Среднем Дону, на памятниках кос-тенковско-авдеевского типа [Giria, Bradly, 1998; Гвоздовер, 1998; Колесник, Янюшкина, 2018], а также на Нижнем Дону, на разнокультурных памятниках в районе х. Недвиговка [Леонова и др., 2006, c. 136–145; Леонова, 2008; Колесник, Медведев, 2016]. В большинстве из них преобладают кремневые пластины. «Кладиковые пластины» – особый термин, отражающий пластины-заготовки ножей костенковского типа, происходящие из кладов Авдеево и Костенок-1, верхний слой [Булочникова, 2014]. В Сибири клады отмечены на позднепалеолитических и мезолитических стоянках (см. [Васильев, 1985; Сериков, 2010; Риман, 2010; Гиря и др., 2018] и др.).

В процессуальном плане, в плоскости производственной и бытовой повседневности людей каменного века Восточной Европы, клады кремневых пластин ассоциируются с индивидуальными ранцевыми наборами [Синицына, 2000; Колесник, 2016]. Понятие «индивидуальный ранцевый набор» отражает личностный характер организации производственного процесса. Яркой отличительной особенностью кладов / ранцевых наборов такого типа являются многочисленные эпизоды аппликации пластин. Это означает, во-первых, отбор определенного количества пластин из продуктов расщепления одного нуклеуса, во-вторых, концентрацию их в небольшой емкости, в-третьих, сокрытие в земле или в специальных объектах вскоре после микросессии расщепления, отбора и упаковки. Ранцевые наборы могут состоять не только из пластин, на стоянке Притубинск I найден набор, состоящий преимущественно из скребков [Гиря и др., 2018]. Хорошая сохранность кладов в непотревоженном состоянии практически исключает случайную утерю ранцевых наборов на поверхности обитания. Такая процедура отбора, комплектации и депонирования предметов кладов практиковалась от позднего палеолита до энеолита в культурно разнородной среде. Количество пластин в кладах / ранцевых наборах относительно небольшое, как правило, в пределах двух десятков, редко до трехсот, например в кладе микропластин из Недвиговки [Колесник, Медведев, 2016].

Уникальный клад микропластин из позднепалеолитического культурного слоя 3 стоянки Стрелка-1 формально сопоставим с восточно-европейскими кладами / ранцевыми наборами пластин. Средние и крупные по размеру пластины из европейской части России фактически являлись модульными заготовками для орудий с широким спектром функций, микропластины предназначались преимущественно для вкладышевых орудий с основой из органических материалов. Единственный известный нам клад ориньякских микропластин для вкладышевых лезвий происходит из упомянутого выше Недвиговского клада. Примечательно, что в составе этого клада, помимо микропластин без следов использования, выделяется несколько ретушированных сломанных микропластин вторичного использования, вероятно, снятых с поврежденных наконечников при их замене в условиях охотничьего рейда [Там же, c. 139].

Семантика эпизодов сокрытия кладов / ранцевых наборов нуждается в дополнительном изучении. Пока мы рассматриваем их как персональные «пожертвования» в рамках сложных систем представлений об устройстве мира первобытного человека, проявлением лично мотивированного поведения.

Заключение

Публикуемый клад микропластин может быть описан как «индивидуальный ранцевый набор», что предполагает личную собственность человека каменного века, наличие у каждого из пользователей каменными орудиями небольшого запаса заготовок. Повторяемость такого феномена на весьма удаленных территориях отражает устойчивый надкультурный архетип сознания людей, который выразился в определенном манипулировании продукцией расщеп- ления камня (пластины). Вероятно, в «живой» культуре периодически происходила группировка пластин, полученных в результате расщепления нуклеуса, на относительно небольшие порции с их последующим распределением в различных целях. Часть расходовалась сразу, часть откладывалась в составе ранца и могла изыматься из производственного процесса в формате клада. Уникальный клад микропластин из позднепалеолитического культурного слоя 3 стоянки Стрелка-1 является материальным отражением неутилитарного поведения человека поздней – финальной стадии палеолитической эпохи Среднего Енисея.

Список литературы Клад микропластин из позднепалеолитического слоя стоянки Стрелка-1 в Красноярске

- Бочкарев В. С. Проблема интерпретации европейских кладов металлических изделий эпохи бронзы // Клады: состав, хронология, интерпретация: Материалы тематической научной конференции. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. С. 45-55.

- Булочникова Е. В. Кладиковые пластины «костенковского типа». История вопроса // Проблемы археологии эпохи камня: Сб. науч. тр. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. С. 99-104.

- Васильев С. А. Клад каменных орудий из Майнинской палеолитической стоянки // СА. 1985. № 3. С. 238-240.

- Гвоздовер М. Д. Кремневый инвентарь Авдеевской позднепалеолитической стоянки // Восточный граветт: Сб. науч. тр. М.: Научный мир, 1998. С. 224-278.

- Гиря Е. Ю., Акимова Е. В., Харевич В. М., Стасюк И. В. Клад каменных орудий с позднепалеолитической стоянки Притубинск I (юг Красноярского края) // Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». 2018. Т. 23. С. 24-43.

- Колесник А. В. Ранцевые наборы кремневых изделий каменного века как отражение феномена индивидуальности (к постановке вопроса) // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. 2016. № 2/2016. С. 121-127.

- Колесник А. В. Эволюция взглядов на клады кремневой продукции эпохи неолита юга Днепро-Донского междуречья: от сокровищ к культовым комплексам // Stratum plus. 2018. № 2. С. 259-271.

- Колесник А. В., Медведев С. П. Клад кремневых изделий позднего палеолита из с. Недвиговки на Нижнем Дону // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. 2016. № 3/2016. С. 135-141.

- Колесник А. В., Янюшкина А. С. «Клады» кремневой продукции из верхнепалеолитической стоянки Авдеево на Сейме // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. 2018. № 3/2018. С. 141-152.

- Костылева Е. Л., Уткин А. В. Волосовские ритуальные клады в составе погребальных комплексов (хронология и типология) // Тверской археологический сборник: Сб. науч. тр. Тверь: Триада, 2011. Т. 1, вып. 8. С. 340-360.

- Леонова Н. Б. Клады верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка II // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер.: Історичні науки. 2008. Т. 96, вип. 83. С. 85-88.

- Леонова Н. Б., Несмеянов С. А., Виноградова Е. А., Воейкова О. А., Гвоздовер М. Д., Миньков Е. М., Спиридонова Е. А., Сычева С. А. Палеоэкология равнинного палеолита. М.: Научный мир, 2006. 342 с.

- Лысенко Д. Н., Тарасов А. Ю. Археологические исследования в историческом центре г. Красноярска // Тр. III (XIX) Всероссийского археологического съезда. СПб.; М.; Великий Новгород: Изд-во ИИМК РАН, 2011. Т. 2. С. 295-296.

- Павлов Р. В., Галухин Л. Л. Итоги археологических работ по уточнению границ объектов археологического наследия г. Красноярска // Археологические открытия 2010-2013 годов. М.: ИА РАН, 2015. С. 708-710.

- Риман Е. С. Клады каменных изделий на территории Сибири // Актуальные проблемы современной исторической науки и образования: Материалы IV Всерос. науч. конф. молодых исследователей. Н. Тагил: Изд-во НТГСПА, 2010. С. 52-54.

- Сериков Ю. Б. Клады каменных изделий на территории Среднего Зауралья как ритуальные комплексы // Человек и древности: памяти А. А. Формозова (1928-2009): Сб. науч. тр. М.: Гриф и К, 2010. С. 276-293.

- Синицына Г. В. «Клады» валдайской культуры и их хронология // Хронология неолита Восточной Европы: Тез. докл. Междунар. конф., посвящ. памяти д. и. н. Н. Н. Гуриной. СПб.: ИИМК РАН, 2000. С. 69-71.

- Giria Y., Bradley B. Blade Technology at Kostenki 1/1, Avdeevo and Zaraysk // Восточный граветт: Сб. науч. тр. М.: Научный мир, 1998. С. 191-213.