Клад пантикапейских монет III в. до н. э. из поселения Волна 1 (2017 г.)

Автор: Абрамзон М. Г., Бочковой В. В., Сударев Н. И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 266, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуется клад из 26 пантикапейских медных монет III в. до н. э., открытый во время раскопок боспорского поселения Волна 1 (Таманский полуостров) в 2017 г. Почти все монеты перечеканены из деградированной пантикапейской меди типа «безбородый сатир / лук и стрела» (Шелов, 1956. № 66) и снабжены надчеканкой в виде треножника. Всего несколько экземпляров отчеканены на новых кружках и не контрамаркированы. К середине III в. до н. э. принадлежит и тип «Аполлон/орел», также снабженный надчеканкой «треножник». Самым поздним является тип «Посейдон/прора» с надчеканкой в виде головы сатира, датируемый ок. 250-225 гг. до н. э., который определяет terminus post quem для тезаврации. Клад относится к небольшой группе кладов, в которых такие монеты являются позднейшими. Эти клады маркируют финальный этап денежного кризиса на Боспоре.

Боспор киммерийский, поселение волна 1, чеканка пантикапея, монетные клады, денежный кризис iii в. до н. э, денежное обращение

Короткий адрес: https://sciup.org/143179072

IDR: 143179072 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.194-200

Текст научной статьи Клад пантикапейских монет III в. до н. э. из поселения Волна 1 (2017 г.)

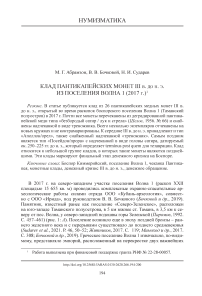

В 2017 г. на северо-западном участке поселения Волна 1 (раскоп XXII площадью 15 655 кв. м) проводились комплексные охранно-спасательные археологические работы силами отряда ООО «Кубань-археология», совместно с ООО «Ирида», под руководством В. В. Бочкового ( Бочковой и др ., 2019). Памятник, известный ранее как поселение «Северо-Зеленское», расположен на юго-западе Таманского полуострова, в 5 км южнее ст. Тамань, в 3,5 км к северу от пос. Волна, у северо-западной подошвы горы Зеленской ( Паромов , 1992. С. 457‒461) (рис. 1: А ). Поселение возникло еще в эпоху поздней бронзы – раннего железного века и с перерывами существовало до позднего средневековья ( Sudarev et al. , 2021. P. 46, 50‒52; Житников , 2017. С. 119; Мимоход и др. , 2017. С. 308; Бочковой и др. , 2019). Греческое поселение Волна 1 изначально, по-види-мому, представляло эмпорий, расположенный на перекрестке двух важнейших

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-28-00057.

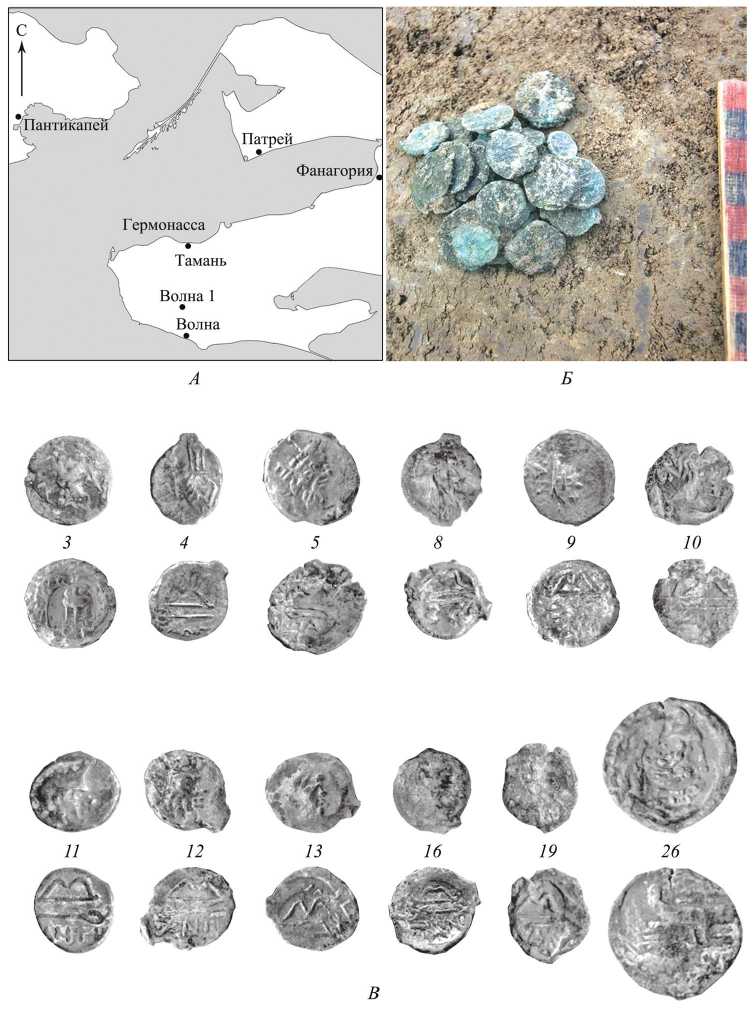

Рис. 1. Поселение Волна 1

А – локализация памятника; Б – клад in situ; В – монеты из клада древних дорог Таманского полуострова, ведущих к главной древней переправе через Керченский пролив в районе мыса и косы Тузла. Одна из этих дорог шла на юг в сторону Бугазской косы и затем через Благовещенский останец по Анапской пересыпи в сторону Синдской Гавани (Горгиппии) и далее на Западный Кавказ. Вторая дорога вела на восток, в сторону совр. хут. Белый, где в древности была переправа через дельту Кубани на территорию Синдики (совр. Анапский и частично Крымский районы Краснодарского края), и, далее, на территорию Левобережья Кубани и Западного Предкавказья (Иванов, Сударев, 2012. С. 193; Сударев, 2017. С. 525‒535. Рис. 1; Сударев и др., 2018).

Раскопки 2017 г. дали разнообразный археологический материал – от эпохи поздней бронзы (сабатиновская культура, XI‒IX вв. до н. э.) до античного времени начиная со второй половины VI в. до н. э. Основной массив находок датируется V‒IV вв. до н. э. – I‒II вв. н. э. Отдельные находки относятся к византийскому периоду (VIII‒X вв.) и эпохе Крымского ханства (XVII‒XVIII вв.). На данном участке поселения, в его восточной половине, в 2017 г. было выявлено два строительных горизонта: V‒II вв. до н. э. и I‒IV вв. н. э. Остатки каменных конструкций жилых построек локализовались в основном в восточной части раскопа. Полевой сезон дал и обильный нумизматический материал – 892 монеты, в том числе найденный в кв. 157 небольшой «клад» пантикапейской меди III в. до н. э. ( Бочковой и др. , 2019. С. 67. Рис. 3: 2 ; Abramzon, Kuznetsov , 2021. P. 19. No. 96).

Комплекс представлял скопление из 26 медных монет, частью слипшихся, образовавших компактную кучку, по форме которой можно заключить, что они хранились некогда в мягкой таре – мешочке-кошельке из ткани или кожи (рис. 1: Б ). Следов тайника-ямки и контейнера не обнаружено – монеты лежали просто на древней почве. В этой связи археологический контекст находки представляет особый интерес: в непосредственной близости от кошелька в хозяйственной яме № 20 того же времени был расчищен костяк мужчины, убитого и сброшенного на ее дно. Исходя из общей датировки монет и керамики из ямы и отсутствия каких-либо иных объяснений местонахождения кошелька, можно предположить, что погибший и мешочек с монетами могли быть связаны между собой.

Все монеты клада принадлежат чекану Пантикапея периода денежного кризиса III в. до н. э. на Боспоре. Самым ранним является дихалк типа «голова сатира / голова быка в ¾» ( Анохин , 1986. № 132), датируемый ок. 300–290 гг. до н. э. (№ 1). Абсолютное большинство монет клада (22 из 26) представлено типом «голова бородатого сатира / лук и стрела, ΠΑΝΤΙ» (Там же. № 145) середины столетия (№ 4–25). Почти все они перечеканены из деградированной пан-тикапейской меди типа «безбородый сатир / лук и стрела» ( Шелов , 1956. № 66) и снабжены надчеканкой в виде треножника. Среди этой массы лишь несколько экземпляров биты на новых кружках и не имеют надчеканки (рис. 1: В, 11, 12 ). К середине III в. до н. э. принадлежит и тип «Аполлон/орел», также снабженный надчеканкой «треножник» (рис. 1: В, 3 ).

По своему составу кошелек из Волны 1 наиболее близок к кладам из Мир-мекия 1934 г. ( Зограф , 1941; Abramzon, Kuznetsov , 2021. P. 18. No. 93), Керчи 1966 г. ( Абрамзон , 2013; Abramzon, Kuznetsov , 2021. P. 19. No. 94) и Куматыря 2004 г. ( Фролова и др. , 2009; Abramzon, Kuznetsov , 2021. P. 19. No. 95), которые отражают финальный этап денежного кризиса III в. до н. э. на Боспоре. Из них

Куматырский клад, подобно публикуемому, включал большое количество монет с клеймом «треножник». Позднейшими в кладах данной группы являются крупные монеты типа «Посейдон/прора», большая часть которых снабжена клеймами в виде голов Афины и сатира ( Анохин , 1986. № 151–153). Д. Б. Шелов аргументированно считал такие монеты заключительным выпуском автономной панти-капейской меди периода денежного кризиса. Это единственные монеты из всей пантикапейской чеканки III в. до н. э., поддающиеся сравнительно точной датировке. В свое время А. Н. Зограф, отметив сходство их аверса с македонскими тетрадрахмами с именем Антигона, правильно отнес их к третьей четверти III в. до н. э. ( Зограф , 1951. C. 179). Тем самым хронологически определяется конец денежного кризиса. Именно эти монеты составляли основную массу меди, обращавшейся на боспорском рынке к моменту проведения Левконом II денежной реформы. По-видимому, они были выпущены или непосредственно перед воцарением Левкона II, или в его правление ( Шелов , 1956. C. 112–113, 151–155). Наш клад содержит единственную монету с Посейдоном и пророй (рис. 1: В, 26 ), клейменную только с одной стороны. Присутствие данного типа позволяет датировать клад временем ок. 250–225 гг. до н. э. Таким образом, публикуемый комплекс отражает финальный этап денежного кризиса и представляет важное свидетельство денежного обращения Боспора третьей четверти III в. до н. э.

Список литературы Клад пантикапейских монет III в. до н. э. из поселения Волна 1 (2017 г.)

- Abramzon M. G., 2013. Klad pantikapeyskikh monet III v. do n. e. iz kollektsii N. N. Grandmezona v sobranii Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeya [A hoard of Panticapean coins of III c. BC from collection of N. N. Grandmaison in collection of State Historic museum]. Vtorye «Anfimovskie chteniya» po arkheologii Zapadnogo Kavkaza. Problemy khronologii arkheologicheskikh pamyatnikov epokhi drevnosti i srednevekov’ya [The second «Anfimov readings» on the archaeology of Western Caucasus. Problems of chronology of archaeological sites of Antiquity and Middle Ages]. Krasnodar: Krasnodarskiy gos. istoriko-arkheologicheskiy muzey-zapovednik imeni E. D. Felitsyna, pp. 4–9.

- Abramzon M. G., Frolova N. A., 2007–2008. Korpus bosporskikh kladov antichnykh monet [The corpus of Bosporan hoards of antique coins], I (1834–2005). Simferopol; Kerch: Adef-Ukraina. 872 p. (Bosporskie issledovaniya. Suppl. 2.)

- Anokhin V. A., 1986. Monetnoe delo Bospora [Bosporan coinage]. Kiev: Naukova dumka. 223 p.

- Bochkovoy V. V., Bulakh E. N., Danilin A. I., 2019. Arkheologicheskie raskopki severo-zapadnoy chasti poseleniya Volna 1 v 2017 g. (Raskop XXII) [Archaeological excavations of north-western part of settlement Volna 1 in 2017 (Excavation trench XXII)]. DB, 24, pp. 63–71.

- Frolova N. A., Abramzon M. G., Zav’yalov S. L., 2009. Klad mednykh pantikapeyskikh monet III v. do n. e. iz pos. Kumatyr’ (2004 g.) [A hoard of copper Panticapean coins of III c. BC from village Kumatyr (2004)]. VDI, 1, pp. 75–109.

- Ivanov A. V., Sudarev N. I., 2012. K voprosu o dogrecheskom naselenii Tamanskogo poluostrova [On the issue of pre-Greek population of Taman peninsula]. DB, 16, pp. 178‒199.

- Mimokhod R. A., Sudarev N. I., Uspenskiy P. S., 2017. Novyy «gorodskoy» nekropol’ arkhaicheskogo i klassicheskogo vremeni na Tamanskom poluostrove (predvaritel’naya informatsiya) [A new “urban” necropolis of the Archaic-Classical Period at the Taman peninsula (preliminary report)]. DB, 21, pp. 295–311.

- Paromov Ya. M., 1992. Arkheologicheskaya karta Tamanskogo poluostrova [Archaeological map of Taman peninsula]. Moscow. 1018 p. (Deposited.) Shelov D. B., 1956. Monetnoe delo Bospora VI‒II vv. do n. e. [Bosporan coinage in VI‒II cc. BC]. Moscow: AN SSSR. 221 p.

- Sudarev N. I., 2017. «Torgovlya: puti – tovary – otnosheniya» cherez prizmu izucheniya pogrebal’nykh pamyatnikov Aziatskogo Bospora [«Trade: Ways – goods – relationships» through the prism of studying burial sites of Asian Bosporus]. XVIII Bosporskie chteniya. Bospor Kimmeriyskiy i varvarskiy mir v period antichnosti i srednevekov’ya. Torgovlya: puti ‒ tovary ‒ otnosheniya [XVIII Bosporan readings. Cimmerian Bosporus and barbarian world in Antiquity and Middle Ages. Trade: ways – goods – relationships]. V. N. Zin’ko, E. A. Zin’ko, eds. Simferopol; Kerch: Solo-Rich, pp. 525‒535.

- Sudarev N. I., Porotov A. V., Garbuzov G. P., 2018. Put’ iz Sindiki v Sindiku: znachenie Anapskoy peresypi v istorii regiona [The way from Sindica to Sindica: significance of the Anapa embankment in the region’s history]. XIX Bosporskie chteniya. Bospor Kimmeriyskiy i varvarskiy mir v period antichnosti i srednevekov’ya. Traditsii i innovatsii [XIX Bosporan readings. Cimmerian Bosporus and barbarian world in Antiquity and Middle Ages. Traditions and innovations]. V. N. Zin’ko, E. A. Zin’ko, eds. Simferopol; Kerch: Solo-Rich, pp. 485‒493.

- Zhitnikov V. G., 2017. «Vostochnyy rayon» zhiloy i khozyaystvennoy zastroyki V–II vv. do n. e. na poselenii «Volna I» (Tamanskiy poluostrov) [«The Eastern district» of residential and economic development of V–II cc. BC at settlement «Volna I» (Taman peninsula)]. DB, 18, pp. 95–121.

- Zograf A. N., 1941. Mirmekiyskiy klad monet III v. do n. e., naydennyy v 1934 g. [Myrmecian hoard of coins of III c. BC found in 1934]. Arkheologicheskie pamyatniki Bospora i Khersonesa [Archaeological sites of Bosporus and Chersonesos]. S. A. Zhebelev, V. F. Gaydukevich, eds. Moscow; Leningrad: AN SSSR, pp. 152–155. (MIA, 4.)

- Zograf A. N., 1951. Antichnye monety [Antique coins]. Moscow; Leningrad: AN SSSR. 264 p. (MIA, 16.)