Клад предметов убора первых веков н. э. из Орловской области

Автор: Столяров Е.В., Радюш О.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 259, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуется комплекс находок - предметов убора I-II вв. н. э., найденных на территории южной части Верхнего Поочья. Данный комплекс представляет собой разрушенный распашкой клад. Он может рассматриваться в контексте сложных историко-культурных процессов, связанных с развитием памятников типа Упа 2, сложением комплекса раннего этапа позднедьяковской культуры, восточными и южными импульсами первых веков н. э.

Клад, украшения, поселение, верхнее поочье, орловская область, ранний железный век, рубеж эр

Короткий адрес: https://sciup.org/143173172

IDR: 143173172

Текст научной статьи Клад предметов убора первых веков н. э. из Орловской области

В ходе полевых разведочных работ 2015 г. Сейминско-Суджинской экспедиции ИА РАН на территории Орловской области от сотрудников Орловского краеведческого музея ее руководителем О. А. Радюшем была получена информация о находке серии вещей эпохи раннего железного века, которая происходила из Мценского района области. С помощью сотрудников музея удалось установить местонахождение вещей и убедить находчика передать их в музей, а также указать точное место их обнаружения. В настоящее время весь комплекс хранится в фондах Государственного музея-заповедника «Куликово поле» (ГМЗ-КП-1792), дополнив формирующуюся коллекцию находок металлопластики раннего железного века с территории Посемья, Верхнего Поочья и Подесенья.

Обстоятельства и место находки клада

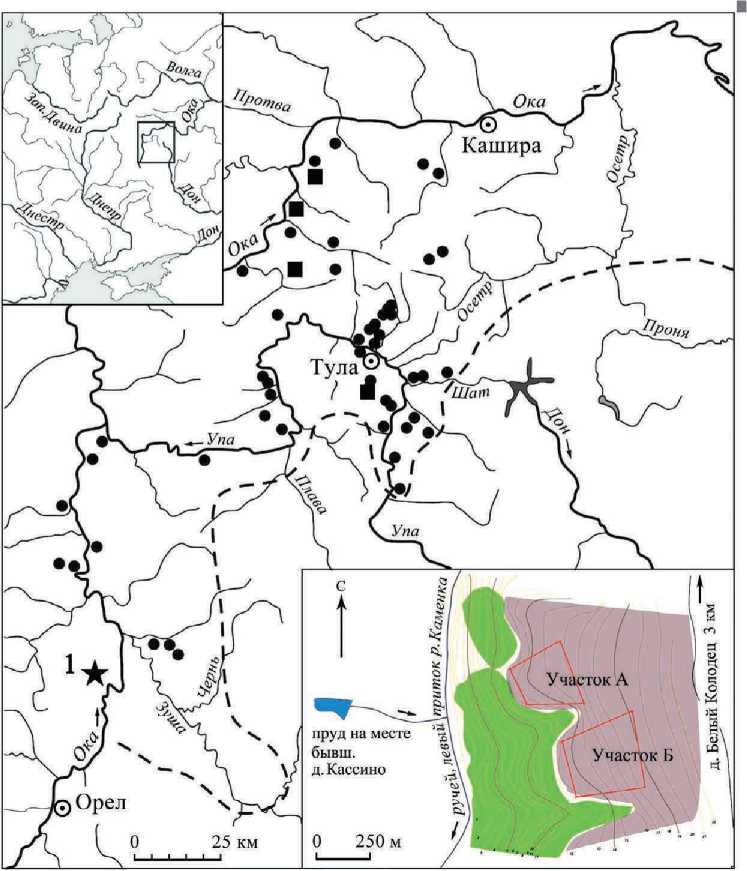

В результате обследования места находок было открыто селище Кассино в Мценском районе Орловской области (Радюш, 2016б. Л. 26–27). Селище расположено на склоне левого берега безымянного ручья, впадающего в реку Каменку, являющуюся левым притоком р. Оки (рис. 1), напротив устья небольшого http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.259.233-246

Рис. 1. Место находки клада на карте (1) Верхнего Поочья в контексте ареала памятников типа Упа 2

безымянного ручья, истоки которого находились на месте бывшей деревни Кас-сино, в 1 км к востоку от нее. В настоящее время деревня не существует, но сохранился пруд. Высота селища над уровнем воды в ручье составляет 13–19 м (рис. 1). Поверхность памятника полностью распахивается и достаточно насыщена подъемным материалом. В ходе обследования поселения были выявлены два участка концентрации подъемного материала: участок «А» – 300 × 280 м и участок «Б» – 250 × 280 м. Ввиду того, что современная распашка велась колесными боронами, количество собранного репрезентативного подъемного материала было крайне незначительно, и тот сильно фрагментирован.

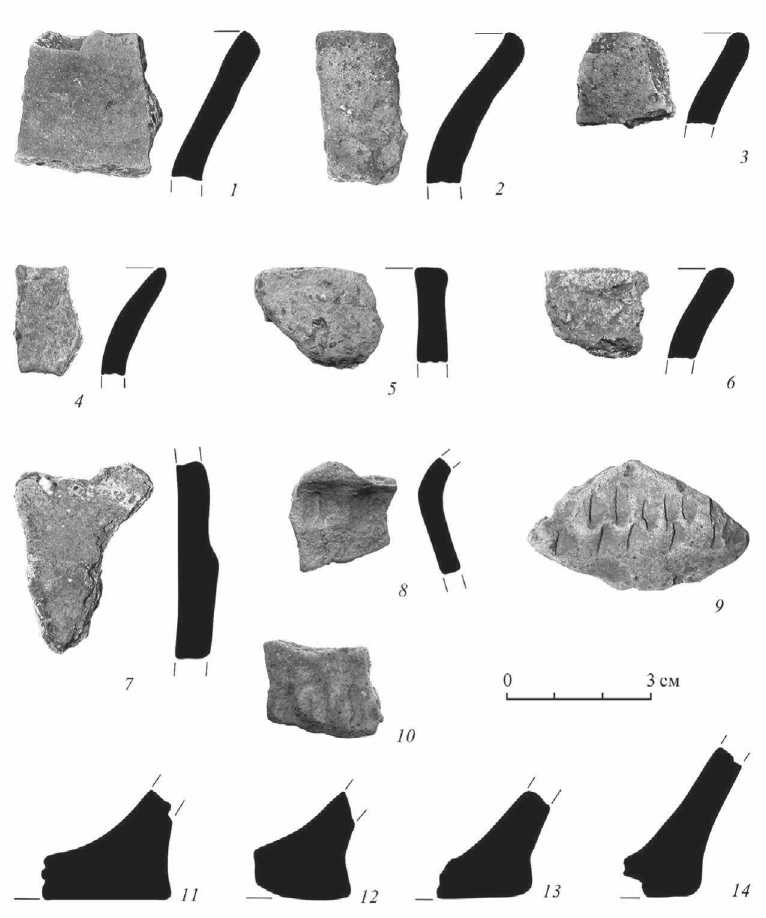

Массовый материал, собранный с поверхности селища, представлен грубой лепной гладкостенной керамикой, в которой главным отощителем выступает примесь дресвы, мелкого песка, и редко встречается примесь мелкотолченого железистого песчаника1. Цвет черепка, как правило, светло- или темнокоричневый, хотя встречаются фрагменты серого и бежевого цвета. Толщина стенок в среднем 6–8 мм, хотя есть несколько фрагментов стенок и венчика толщиной 4–5 мм (рис. 4: 4, 8 ).

Среди незначительного количества фрагментов венчиков (6 единиц), по которым нельзя реконструировать общую форму сосуда, необходимо отметить венчики двух типов: высокие изогнутые и отогнутые наружу (рис. 4: 1–4, 6 ) и один венчик прямой с плоско оформленным краем (рис. 4: 5 ). Также было найдено 4 фрагмента донцев с закраинами.

Из всего количества фрагментов керамики только 3 стенки имеют орнаментацию в виде пальцево-ногтевых вдавлений (рис. 4: 8–10 ), а один венчик – вдав-ления палочкой по срезу (рис. 4: 1 ). К сожалению, приходится отметить, что собранный керамический материал не позволяет дать ни культурную, ни хронологическую атрибуции данного типа древностей.

Следует отметить, что фрагменты лепной посуды раннего железного века встречались в основном на участке «А». Подъемный материал концентрировался двумя полосами – широкой – по нижней части поля и более узкой и менее насыщенной – в верхней его части. Находчик вещей указал, что они были найдены в верхней части поля. Это гипотетически позволило предположить, что вещи могли относиться к существовавшему могильнику. В то же время никаких антропологических материалов на поверхности найдено не было. Подъемный материл на участке «Б» был представлен преимущественно керамикой нового и новейшего времени.

Вещи, представляющие собой подъемный материал или «случайные находки» с селища, исходя из комплекса находок, могут происходить как из клада, так и из погребения, разрушенных распашкой. Находки подобного плана ни разу не были встречены в материалах археологических раскопок, разведок и случайных сборов на территории Верхнего Поочья, что было бы вероятным, исходя из грунтового типа могильников финала эпохи раннего железного века. В связи с чем более убедительной представляется гипотеза о кладовом происхождении вещей. В пользу данной версии свидетельствует общая сохранность находок и их набор. Они представляют собой комплекс предметов костюма (женского?) и, вероятно, головного убора. Уникальность подобного рода находок не только для Верхнего Поочья, но и сопредельных территорий послужила основанием для их публикации. Находка клада позволяет более рельефно осветить сложные историко-культурные процессы, протекавшие на территории бассейна Верхней Оки в эпоху раннего железного века.

Состав Кассинского клада

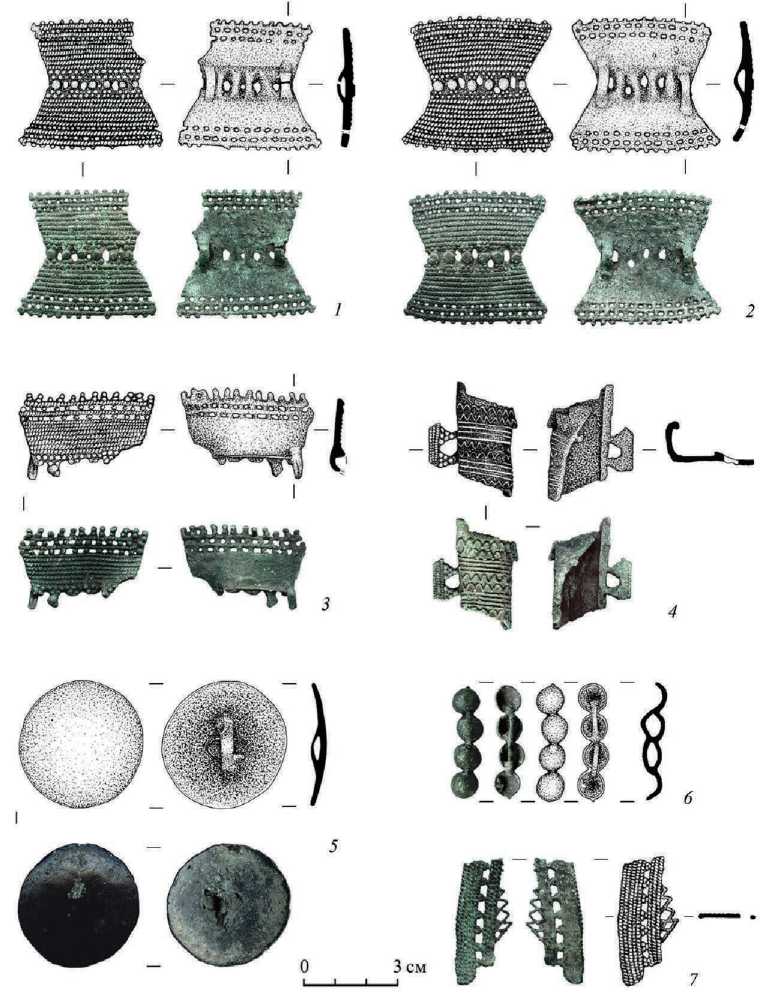

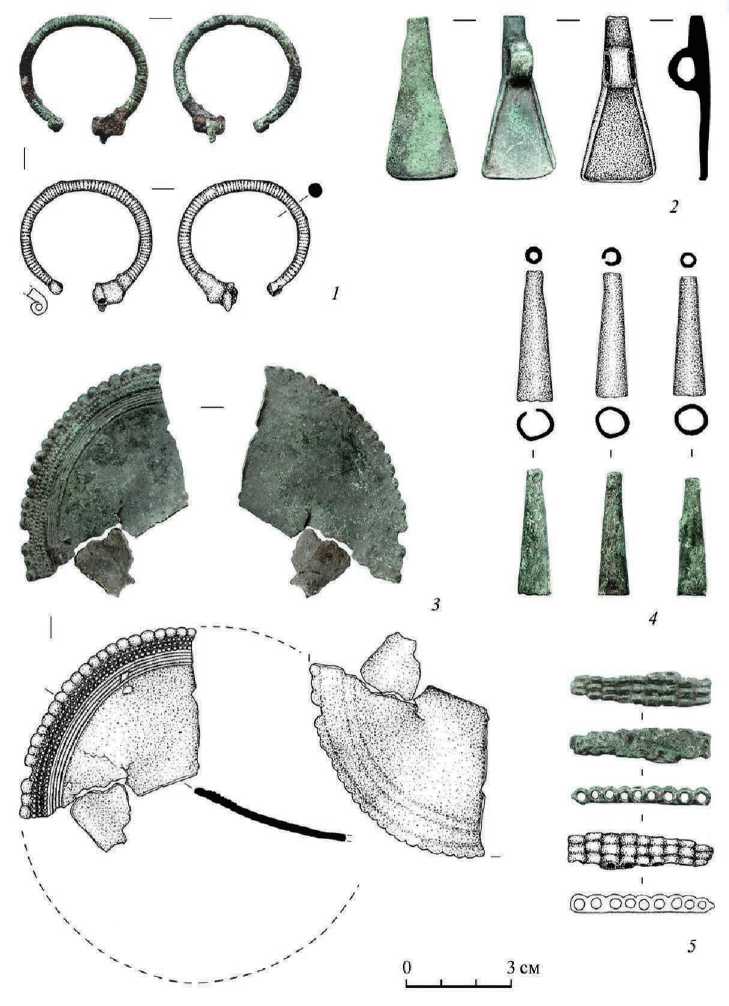

Кассинский клад состоит из 14 предметов (ГМЗ-КП-1792/1-14) (рис. 2; 3). Как уже было отмечено, клад был собран на участке «А», в верхней его части, наименее насыщенной подъемным материалом. К сожалению, мы не можем точно определить его полную комплектность ввиду того, что вещи были найдены разрозненно. По составу набора находок комплекс вещей представляет собой элементы костюма (крупная бляха, сюльгама, бронзовые бляшки, пронизки и нашивки) и головного убора (разделитель нитей и конусообразные подвески (накосники). Ажурные пронизки, нашивки, фрагмент ажурного украшения, сюльгама и разделитель нитей выполнены в технике воскового вязания и литья по восковой модели.

Крупная бронзовая бляха – плоская, диаметр 9,5 см, фрагмент – 1 экз. (1792/1) (рис. 3: 3 ). Край бляхи орнаментирован поясом из 5 нитей, мелкой и крупной зерни. По материалам пьяноборской культурно-исторической общности крупные бляхи служили для украшения нагрудной части женского костюма ( Голдина, Красноперов , 2012. С. 19).

Многочастная бронзовая бляшка (ременная накладка) из вертикально соединенных 4 бляшек-скорлупок в один ряд, с ушками для крепления по центру бляшки – 1 экз. (1792/2) (рис. 2: 6 ). Практически полностью аналогичные бляшки известны в древностях пьяноборской культурно-исторической общности, в частности в материалах Ныргындинского I могильника, который датируется II–III вв. ( Голдина, Красноперов , 2012. С. 66. Табл. 7: 1–16 ).

Округло-выпуклая бляшка с одним ушком для крепления – 1 экз. (1792/3) (рис. 2: 5 ). Целая серия аналогичных по типу бляшек происходит из вышеупомянутого Ныргындинского I могильника (Там же. С. 61. Табл. 2).

Пронизка битрапециевидная (соединение по короткой стороне) ажурная, бронзовая – 2 экз. (1792/4, 1792/5) и 1 фр. (1792/6) (рис. 2: 1–3 ). Близкие по форме находки нам неизвестны. Но имеется информация, что совершенно аналогичная пронизка была найдена в Белевском районе Тульской области. В целом ажурные пронизки, только прямоугольной формы, выполненные в технике литья по восковой модели, известны в кладах I–II вв. н. э. на памятниках дьяковской культуры Москворечья и юго-западного Подмосковья ( Кренке и др. , 2013. С. 61, 62. Рис. 2: 2, 3 ).

Бронзовое ажурное украшение – вероятно, фрагмент ажурного биметаллического навершия булавки (1792/7) (рис. 2: 7 ). Близкий по стилю исполнения фрагмент ажурного навершия булавки происходит со склона городища Малая Стрекаловка, на р. Упе под г. Тулой. На городище изучен горизонт памятников типа Упа 2 первых веков н. э. (Простяков, 2015. Рис. 241: 1 ).

Рис. 2. Селище Кассино, находки из клада

1–3 – пронизка битрапециевидная; 4 – нашивка прямоугольная; 5 – округло-выпуклая бляшка; 6 – многочастная бронзовая бляшка; 7 – фрагмент ажурного украшения (булавка?)

1–7 – бронза. Фото Е. В. Столярова, рис. С. Ю. Харченко

Рис. 3. Селище Кассино, находки из клада

1 – сюльгама; 2 – подвеска треугольная; 3 – крупная бляха; 4 – подвеска конусовидная; разделитель нитей. Фото Е. В. Столярова, рис. С. Ю. Харченко

Рис. 4. Селище Кассино. Грубая лепная керамика – подъемный материал с территории селища (участок «А»). Фото и рис. Е. В. Столярова

Нашивка прямоугольная, с ушками для крепления. Орнаментация лицевой стороны: рельефные два ряда горизонтальных линий и три ряда ломаных линий – 1 экз. (1792/8) (рис. 2: 4 ). Аналогичные находки нам неизвестны.

Подвеска конусовидная – 3 экз. (1792/9, 1792/10, 1792/11) (рис. 3: 4 ), или конусообразная колокольчатая привеска (отдел Ж, тип 1 по Б. Б. Агееву), которая по материалам пьяноборской культуры использовалась для украшения пояса ( Агеев , 1992. С. 44. Табл. 8: 34 ). Близкая по типу и размерам привеска известна из жилища I в. на Милоградском городище. Постройка имела смешанный милоградско-зарубинецкий комплекс керамики ( Мельниковская , 1967. С. 75. Рис. 31: 18 ).

Подвеска треугольная , с петлей на обороте в верхней части – 1 экз. (1792/12) (рис. 3: 2 ). Аналогии этому украшению нам неизвестны. Очень отдаленно она напоминает лапчатые литые подвески, которые впервые появляются в материалах памятников андреевско-писеральского типа и древностях пьяноборской культурно-исторической общности ( Мясников , 2017. С. 8).

Сюльгама круглорамчатая (диаметр 3,6 см) с проволочной обмоткой на кольце, с завернутыми перпендикулярно плоскими концами, не выступающими за ширину поперечного сечения кольца (1792/13) (рис. 3: 1 ). Аналогичная находка сюльгамы известна из материалов раскопок Андреевского кургана (погребение 4) (Степанов, 1980. С. 9. Табл. 3: 5 ).

Разделитель нитей (элемент головного убора) – 9 рядов спаянных трехчастных пронизок (1792/14) (рис. 3: 5 ). Единственная аналогия, известная авторам, происходит из раскопок городища Малая Стрекаловка на р. Упе. Из заполнения постройки горизонта типа Упа 2 происходят два разделителя нитей ( Столяров , 2017. С. 151. Рис. 3: 1, 2 ). Постройка датирована по находке железной проволочной одночленной лучковой подвязной фибулы с нижней тетивой 1-го варианта по А. К. Амброзу первой половиной I в. (Там же. С. 148). Ажурная бляха из Андреевского кургана имеет близкое к нашей находке оформление верхнего края. Она, вероятно, являлась элементом накосника ( Зубов , 2011. С. 56. Рис. 22: 7 ). Судя по рисунку, близкое по типу бронзовое украшение происходит из погребения на окраине Подгорцевского поселения (Киевское Поднепровье). Исходя из общей даты подгорцевских древностей, погребение датируется V–III вв. до н. э. ( Петровська , 1971. С. 14. Рис. 4: 1 ).

Культурно-исторический контекст

Данный тип находок на территории Верхнего Поочья ранее известен не был. Среди украшений первых веков н. э., выполненных в ажурном стиле, известны были преимущественно находки умбоновидных подвесок. Они происходят с памятников рубежа эр типа Упа 2. Место обнаружения клада находится на югозападной периферии ареала памятников типа Упа 2 (рис. 1).

В южной части Верхнего Поочья и севера Курского Посеймья выявлены и изучены, в том числе раскопками, памятники, которые также содержат датирующие находки этого хронологического периода, вероятно, позднего этапа лесостепной скифоидной культуры.

Так, в ходе разведочных работ ( Столяров , 2012) на поселении Шенский Мост (Орловская область, Новосильский район) была найдена бронзовая одночленная фибула со спиральным завитком на конце сплошного пластинчатого при-емника2, которая относится к группе 13, варианту 3 по А. К. Амброзу ( Амброз , 1966. С. 45) (рис. 5: 1 ). Общая длина фибулы составляет 4,9 см, имела, по всей видимости, нижнюю тетиву, приемник частично утрачен, от пружины сохранилось два витка. Спинка плоская, шириной до 0,85 см у головки, плавно сужается к ножке и имеет выраженное продольное ребро (на ножке отсутствует).

Рассматривая застежки этого варианта, А. К. Амброз отмечает, что формы спинок и приемников у них довольно разнообразны, что может послужить основой для выделения подвариантов, и предлагает для них датировку в рамках I, отчасти II в. ( Амброз , 1966. С. 45). Важным признаком является длина изделий – от 2 до 4 см. Фибула с Шенского Моста несколько больше (4,9 см), но среди находок из Пантикапея, приведенных А. К. Амброзом, одна фибула имеет длину 4,3 см. В сводке В. В. Кропотова ( Кропотов , 2010. С. 182–201) для подобных изделий допускаются размеры от 2 до 5 см. Им они отнесены к группе 8, серии I, форме 3, с датировкой в рамках второй половины I–II в., допуская хождение отдельных экземпляров в начале III в. (Там же. С. 183, 185. Рис. 55: 11–14, 16, 17 ).

Распространены такие фибулы главным образом на территории Северного Причерноморья, с отдельными выплесками в том числе и в Подонье (Там же. Рис. 56). Примечательно, что в сарматских могильниках первых веков на территории Верхнего Подонья их нет ( Медведев , 2008).

В связи с находкой фибулы крайне интересна находка медной пантикапейской монеты Асандра 34 г. до н. э. Она происходит из нижнего слоя эпохи раннего железного века городища Новосиль Орловской области ( Радюш , 2016а. С. 146) (рис. 5: 2 ). Дополняют вышеописанные находки два пряслица из обломков краснолакового сосуда I в. н. э., обнаруженные Т. Н. Никольской в ходе работ на городище Шуклинка близ г. Курска ( Никольская , 1958. С. 69).

Таким образом, кассинский клад находится на стыке двух культурных ареалов: с севера – памятники типа Упа 2, с юга – памятники лесостепной скифоидной культуры.

В целом же анализируемые вещи имеют в том или ином виде широкие аналогии. Близкие по типу вещи происходят из раскопок памятников рубежа эр, т. е. начального этапа позднедьяковской культуры. ( Кренке , 2011; Башенькин , 1996). Там находки подобного плана относятся к числу «культуроопределяющих». Интересно и то, что именно на этом этапе дьяковской культуры появляются вещи, имеющие аналогии в материалах Андреевского кургана. По мнению Н. А. Кренке, наиболее вероятный путь проникновения этих вещей в лесную зону пролегал с юга через посредничество сармат ( Кренке , 2016. С. 267, 268).

Поиск близких по типу вещей позволяет расширить предполагаемый культурный круг аналогичных находок территорией Прикамья (пьяноборскя культура) ( Агеев , 1992; Голдина, Красноперов , 2012; Лещинская , 2014) и Поволжья (памятники писеральско-андреевского типа) ( Гришаков, Зубов , 2009;

Рис. 5. Находки фибулы и античной монеты с поселений юга Верхнего Поочья

1 – поселение Шенский Мост, находка бронзовой фибулы, фото и рис. А. М. Воронцова; 2 – городище Новосиль, находка медной пантикапейской монеты. Фото О. А. Радюша

Степанов , 1980; Зубов и др ., 2011). Нельзя исключить, учитывая культурный круг вещей, что связующим звеном в культурно-исторических процессах указанных территорий, в том числе и Верхнего Поочья, выступают памятники андреевско-писеральского типа. Воинские миграции первых веков н. э. в этом контексте изучены пока очень слабо ( Воронцов, Столяров , 2019). Вероятно, они захватили более обширные территории. Возможно, именно поэтому аналогии нашему комплексу находок лежат как в древностях раннего этапа позднедьяковской культуры, так и в пьяноборских древностях, а также в материалах памятников андреевско-писеральского типа.

Вероятно, в древностях первых веков н. э. Верхнего Поочья, по крайней мере, его правобережья, мы имеем синтез как местных, так и южных (сарматский мир) и восточных (пьяноборская культурно-историческая общность) культурных компонентов.

Исходя из общей хронологии близких по типу вещей, широкая датировка данного комплекса определяется I в. до н. э. – II в. н. э. Принимая во внимание характерные особенности рассматриваемого вещевого комплекса, наиболее предпочтительные его узкие хронологические рамки следует определить в границах I–II вв. н. э.

Культурная атрибуция анализируемого клада, разумеется, нуждается в дополнительных исследованиях. В первую очередь необходимо проведение сплошной археологической разведки памятников раннего железного века верховьев р. Ока и составление свода материалов этого периода древностей.

Список литературы Клад предметов убора первых веков н. э. из Орловской области

- Агеев Б. Б., 1992. Пьяноборская культура. Уфа: Башкирский научный центр Уральского отделения РАН. 140 с.

- Амброз А. К., 1966. Фибулы юга европейской части СССР (II в. до н. э. - IV в. н. э.). М.: Наука. 111 с.

- Башенькин А. Н., 1996. "Домик мертвых" Куреваниха-XX на р. Мологе // Древности Русского Севера. Вып. 1. Вологда: Вологодский гос. пед. ун-т. С. 141-150.

- Воронцов А. М., Столяров Е. В., 2019. Война I века на границе лесной зоны: Окско-Донской водораздел // SP. № 4. С. 51-74.

- Голдина Р. Д., Красноперов А. А., 2012. Конструктивная и хронологическая классификация материалов Ныргындинского I могильника II-III вв. // Древности Прикамья эпохи железа (VI в. до н. э. - XV в. н. э.): хронологическая атрибуция. Ижевск: Удмуртский гос. ун-т. С. 9-104. (Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции; т. 25.)

- Гришаков В. В., Зубов С. Э., 2009. Андреевский курган в системе археологических культур раннего железного века Восточной Европы. Казань: Ин-т истории АН Республики Татарстан. 173 с. (Археология евразийских степей; вып. 7.)

- Зубов С. Э., 2011. Воинские миграции римского времени в Среднем Поволжье (I-III вв.). Миграционные процессы в формировании новой этнокультурной среды по материалам археологических данных. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 208 с.

- Зубов С. Э., Лифанов Н. А., Радюш О. А., 2011. Новые памятники Писеральско-Андреевского типа I-III вв. н. э. на территории Нижегородской области (предварительное сообщение) // Вояджер: мир и человек. № 1. С. 13-30.

- Кренке Н. А., 2011. Дьяково городище: культура населения бассейна Москвы-реки в I тыс. до н. э. - I тыс. н. э. М.: ИА РАН. 548 с.

- Кренке Н. А., 2016. Позднедьяковская культура на территории бассейна Москва-реки // Раннесредневековые древности лесной зоны Восточной Европы (V-VII вв.) / Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 261-332. (РСМ; вып. 17.)

- Кренке Н. А., Тавлинцева Е. Ю., Чаукин С. Н., 2013. "Клад" бронзовых украшений I-II вв. н. э. с городища Круглица // Оки связующая нить: археология Среднего Поочья: сб. материалов IV регион. науч.-практ. конф. (Ступино, 6 марта 2013 г.) / Под общ. ред. Э. Э. Фомченко. Ступино: Инлайт. С. 55-64.

- Кропотов В. В., 2010. Фибулы сарматской эпохи. Киев: Адеф-Украина. 384 с.

- Лещинская Н. А., 2014. Вятский край в пьяноборскую эпоху (по материалам погребальных памятников I-V вв. н. э.). Ижевск. 472 с. (Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции; т. 27.)

- Медведев А. П., 2008. Сарматы в верховьях Танаиса. М.: Таус. 252 с.

- Мельниковская О. Н., 1967. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке. М.: Наука. 196 с.

- Мясников Н. С., 2017. Клады и отдельные находки писеральско-андреевского времени в Сурско-Свияжском междуречье // Чувашский гуманитарный вестник. № 12. С. 3-26.

- Никольская Т. Н., 1958. Шуклинское городище // КСИИМК. Вып. 72. С. 66-78.

- Петровська Е. О., 1971. Пiдгiцiвськi памятки Киiвського Поднiпровья // Археологiя. № 2. С. 9-22.

- Простяков И. С. Отчет о разведочных работах в МО г. Тула в 2015 г. // Архив ИА РАН. Р-1.

- Радюш О. А., 2016а. Городище Новосиль // Россия как археологическое пространство / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 146-147

- Радюш О. А., 2016б. Отчет об археологических разведках, проведенных в 2015 году на территории Курской, Белгородской и Орловской областей // Архив ИА РАН.

- Степанов П. Д., 1980. Андреевский курган: К истории мордовских племен на рубеже нашей эры. Саранск: Мордовское кн. изд-во. 108 с.

- Столяров Е. В. Отчет об археологических разведках в Тульской и Орловской областях в 2012 г. Часть II. Работы в Новосильском и Малоархангельском районах Орловской области // Архив ИА РАН. Р-1.

- Столяров Е. В., 2017. К хронологии памятников типа Упа 2 (рубеж эр) // Ранний железный век от рубежа эр до середины I тыс. н. э. Динамика освоения культурного пространства. СПб.: Скифия-Принт. С. 146-152.