Клад раннезайсановских артефактов на памятнике Артемовский-птицефабрика в Приморье

Автор: Бродянский Давид Лазаревич, Попов Александр Николаевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

На вновь выявленном археологическом памятнике Артемовский-Птицефабрика исследован своеобразный археологический комплекс, который носит избирательный характер как по составу, так и расположению - клад или древнее погребение. Ряд оригинальных особенностей позволяют уточнить набор артефактов этапа формирования зайсановской археологической культуры, происходивший около 5 тыс. л. н. в южной части российского Дальнего Востока при взаимовлиянии мигрантов из Северо-Восточного Китая и местного, средненеолитического, субстрата.

Юг дальнего востока России, неолит, переход от среднего к позднему неолиту

Короткий адрес: https://sciup.org/14737498

IDR: 14737498 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Клад раннезайсановских артефактов на памятнике Артемовский-птицефабрика в Приморье

Более 50 лет археологами исследуются памятники зайсановской археологической культуры позднего неолита Приморья (5,3–3,5 тыс . л . н .). Но до сих пор не выяс нен генезис культуры , не определен типо лист ее начального этапа – на рубеже пере хода от среднего неолита к позднему . В связи с этим особое значение приобрета ют археологические комплексы , которые позволяют определить основные позиции ранней поры зайсановской культуры . Такой набор вещей был найден на вновь выявлен ном памятнике Артемовский - Птицефабрика на юге Приморья .

Старший механик вспомогательного судна Тихоокеанского флота В . В . Захаров неда леко от своего дома в г . Артем , в осыпаю щемся обрезе небольшого карьера обнаружил скопление археологических предметов – ка менные орудия и изделия , развалы керами ческих сосудов . Памятник находится на территории г . Артем ( юг Приморского края , 4 км от морского берега ), на северо восточной окраине пос . Артемовский , в 430 м к северо - западу от жилого дома по адресу ул . Московская , 1, в 3,4 км к северо - западу от АртемГРЭС , в 3,7 км к северу от пос . Олений , в 2 км к юго - западу от Арте мовской птицефабрики , отчего и получил наименование Артемовский - Птицефабрика .

Расположен на левом берегу р . Кневичанка ( Батальянза ,) в 700 м к югу от оз . Кролевец - кого , на оконечности мысовидного выступа , на высоте 8–10 м над долиной реки (17 м над уровнем моря ). На заросшей лесом и кустарником поверхности мыса фиксируют ся несколько задернованных чашевидных западин . Край мыса разрушен карьером , во инскими окопами и сооружениями .

В обрезе карьера прослежена следующая стратиграфия ( сверху вниз ): дерн – 5–8 см ; поддерновая темно - коричневая гумусиро ванная супесь – до 10 см ; коричневая супесь с мелким и средним щебнем – 12–20 см ; светло - серая плотная супесь с дресвой – 18–20 см ; желтая дресва – продукт разруше ния скального основания мыса . Артефакты располагались компактно в нижней части четвертого слоя ( светло - серая плотная супесь с дресвой ). На площади не более 2 кв . м (1 х 2 м ), на одном уровне залегания , В . В . Захаров обнаружил плотное скопление ( колчан ?) из 14 наконечников стрел из серо го кремнистого сланца , в 40 см к западу от него – восьмеркообразное украшение из светло - серого пятнистого жадеита , нако нечник - нож из бело - серого кремня , тесло - нож из того же материала , два крупных шлифованных тесла из серой плотной мел козернистой породы . Эти предметы состав -

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 5: Археология и этнография © Д. Л. Бродянский, А. Н. Попов, 201 1

ляли южную линию находок . Северная ли ния ( в 30–40 см ) состояла из развалов 3 ке рамических сосудов , располагавшихся в 40– 50 см друг от друга .

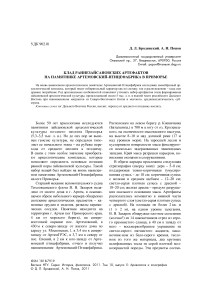

Крупные рубящие орудия из состава на ходок обработаны пикетажем и грубой шлифовкой . В поперечном сечении упло щенно - линзовидные . Лезвие у более корот кого (160 х 55 х х 20 мм ) заточено почти симметрично – топор ( рис . 1, 1 ), у длинного (180 х 55 х 20 мм ) - асимметрично с тре угольной в плане выемкой – лодкообразное тесло ( рис . 1, 2 ).

Восьмеркообразное украшение ( рис . 1, 3 ) – 58 х 29 х 2 мм , тщательно отполировано . Нижняя часть полуовальная , с отверстием диаметром 9 мм , края отверстия заполиро ваны , со стороны сверления осталась мил лиметровая фаска . От верхней части она от делена треугольными выемками с фасками с двух сторон , глубина выемок 3 мм . Верхняя часть – овально - подтреугольная с таким же отверстием . При расположении вертикаль но , с подтреугольной частью сверху , укра шение имеет отчетливо антропоморфные очертания . Размеры изделия , отверстий , возможно , несут смысловое содержание . Серия аналогичных вещей из нефрита най дена на юге Маньчжурии в святилищах и могилах культур хуншань , ябули [ Алкин , 2007. С . 118–119. Рис . 36, 2 ; 37, 7 ; Чжао Бинфу , 2003, С . 233. Рис . 75, 5 , 8 ; С . 361. Рис . 116, 19 ; С . 420. Рис . 2–4]. Три подоб ных изделия найдены в Ананси [ Синь Цзянь , 2002. С . 69. Рис . 37, 12 , 13 , 15 ]. В Приморье подобный предмет был обна ружен А . А . Крупянко на памятнике Усти - новка -8 [ Крупянко , 2008. С . 114–115. Рис . 9]. Древнейшие аналоги – украшение из ранне верхнепалеолитического слоя Денисовой пещеры на Алтае ( но по очертаниям и про порциям оно мало похоже на дальневосточ ные ) [ Деревянко , Рыбин , 2003 С . 44–45. Рис . 19] и овальная подвеска с двумя отвер стиями из Усть - Канской пещеры [ Там же ].

Наконечник - нож ( рис . 1, 4) -108 х 33 х 9 мм , листовидный , с овальной базой , линзовид ный в поперечном сечении . Бифасиально обработан отжимной стелющейся ретушью .

Тесло-нож (рис. 1, 5) - 87 х 39 х 20 мм, выполнено на бифасе, с тщательной обработкой отжимной ретушью и участками па-тинизированной корки. Овальная рабочая часть тесла с тыльной (выпуклой) стороны подшлифована. Одно продольное ребро орудия приострено как режущее лезвие. На обушке – скол с острым выступом.

Шлифованные наконечники стрел дли ной от 38 до 48 мм , шириной 7–8 мм – удлиненно - иволистные , с вогнутой базой и хорошо выраженными асимметричными жальцами ( рис . 1, 6 ); с ромбовидной базой (11 экз .) ( рис . 1, 7 , 8 ); с прямой базой (2 экз .) ( рис . 1, 9 ). Три длинных наконечника имеют ромбовидные сечение острия и уплощенно - линзовидное сечение тела , остальные – лин зовидные по всей длине .

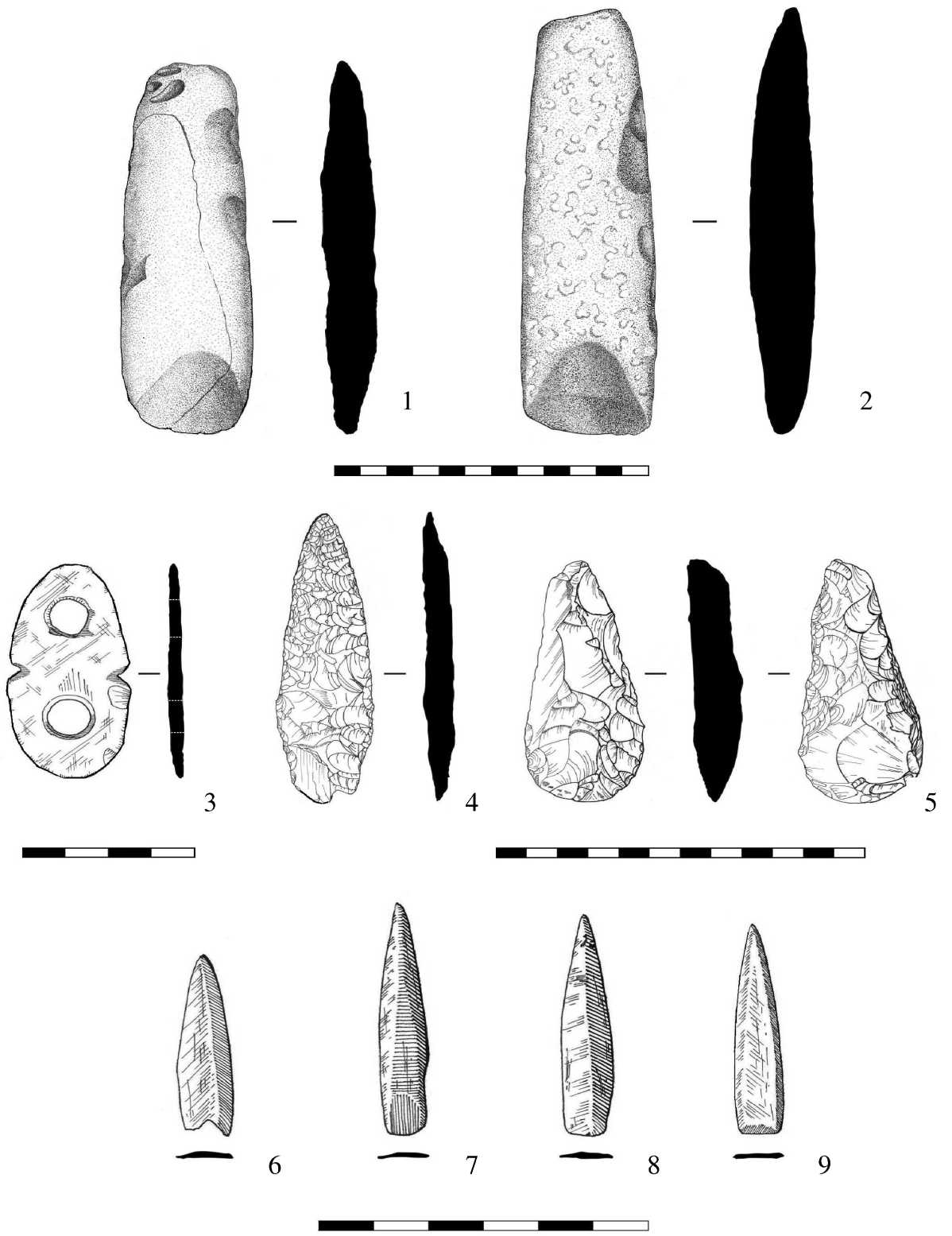

Керамическая посуда представлена сле дующей серией .

Сосуд № 1 ( рис . 2, 1 ). Ситулообразный , открытого типа , высотой 157 мм , имеет не большое дно ( диаметр 72 мм ) и широкое устье ( диаметр 120 мм ). Диаметр венчика равен диаметру максимального расширения тулова , линия максимального расширения тулова находится выше его средней линии , шейка отсутствует , венчик отогнут наружу , его кромка слабо приострена .

Тесто изготовлено по рецептуре « глина + дресва ». В качестве отощающей добавки использовалась естественная дресва , отли чающаяся гранулометрическим разнообра зием ( фракции от 0,1 до 3–5 мм ). Сосуд формовался по донно - емкостной программе кольцевым налепом из жгутов , крепившихся внахлест , спаи образовавшихся при фор мовке лент обращены внутрь . Дно имеет слабо выраженную закраину . Толщина сте нок в среднем около 7 мм . Поверхности со суда грубо выровнены и заглажены , фикси руется слабое лощение . Цвет черепков варьирует от светло - до темно - коричневого , в изломе – черная полоса , что свидетельст вует о костровом обжиге при невысоких температурах .

Орнамент покрывает все тулово сосуда за исключением донного начина . Состоит из семи горизонтальных параллельных рядов , выполненных наклонными оттисками оди ночного штампа с восьмеркообразным ра бочим краем ( обломок раковины моллю ска ?). Пятый и седьмой ряды имеют раздвоения .

Сосуд № 2 ( рис . 2, 2 ). Небольшой горш ковидный сосуд закрытого типа высотой 133 мм имеет дно диаметром 67 мм и широ кое устье ( диаметр 100 мм ). Диаметр венчи ка несколько меньше диаметра максималь ного расширения тулова (103 мм ), линия максимального расширения тулова находит -

Рис . 1. Каменные изделия с памятника Артемовский - Птицефабрика : 1–2 – шлифованные рубящие орудия ; 3 – шлифованный восьмеркообразный предмет ; 4 – 5 – ретушированные комбинированные орудия ; 6 – 9 – шлифован ные наконечники стрел

ся на уровне средней линии сосуда , шейка обозначена слабым сужением тулова в предвенечной части (20 мм под кромкой ), венчик прямой , утолщенный с уплощенной кромкой . Имеются следы пищевого нагара .

Тесто изготовлено по рецептуре «глина + дресва». В качестве отощающей добавки использовалась естественная дресва (в ос- новном кварцитовая), отличающаяся гранулометрическим однообразием (фракции 1–2 мм). Сосуд формовался по донноемкостной программе кольцевым налепом из жгутов, крепившихся встык, кроме венечного, который был подлеплен к верхнему жгуту тулова с внутренней стороны. Дно без закраины, которая была убрана древним мастером в процессе формовки сосуда. Толщина стенок в среднем около 6 мм. Поверхность сосудов грубо выровнена и заглажена. Цвет черепков варьирует от светло- до темно-коричневого, в изломе фиксируется черная полоса, что свидетельствует о костровом обжиге при невысоких температурах.

Декор покрывает верхнюю половину сосуда. Единственный мотив – горизонтальные параллельные ряды оттисков. Орнаментальная композиция имеет зональные различия по элементам. Первая зона, шири- ной 12–14 мм, расположена под кромкой венчика и состоит из одного ряда наклонных оттисков мелкозубчатого штампа. Вторая зона, шириной 18–20 мм, занимает шейку сосуда и состоит из шести рядов, выполненных горизонтальными оттисками мелкозубчатого штампа (прокатка зубчатым колесиком). Третья зона – в средней части тулова, состоит из двух рядов наклонных оттисков гладкого штампа.

Сосуд № 3 ( рис . 2, 3 ). Небольшой горш ковидный сосуд закрытого типа высотой 145 мм имеет дно диаметром 68 мм и широ -

Рис . 2. Керамические сосуды с памятника Артемовский - Птицефабрика : 1 , 4 – ситулообразные ; 2 , 3 – горшкооб разные

кое устье ( диаметр 90 мм ). Диаметр венчика несколько меньше диаметра максимального расширения тулова (104 мм ), которое фиксируется выше средней линии сосуда (90 мм ). Шейка обозначена слабым сужени ем тулова в предвенечной части (10 мм под кромкой ), венчик прямой , со слегка приост - ренной кромкой . Имеются следы пищевого нагара .

Тесто изготовлено по рецептуре « глина + дресва ». В качестве отощающей добавки использовалась естественная дресва ( в ос новном песчаниковая ), отличающаяся гра нулометрическим однообразием ( фракции 0,5–1 мм ). Сосуд формовался по донно емкостной программе кольцевым налепом из жгутов , крепившихся встык . Дно со слабо выраженной закраиной , на которой имеются следы попытки убрать ее в процессе фор мовки сосуда . Толщина стенок в среднем около 4 мм . Поверхность сосуда грубо вы ровнена и заглажена . Цвет варьирует от светло - до темно - коричневого , в изломе фиксируется черная полоса , что свидетель ствует о костровом обжиге при невысоких температурах .

Декор покрывает верхнюю часть сосуда . Единственный мотив – горизонтальные па раллельные ряды оттисков . Орнаментальная композиция имеет зональные различия по элементам . Первая зона шириной 8–10 мм расположена под кромкой венчика и состо ит из одного ряда наклонных оттисков мел козубчатого штампа , выполненного оруди ем со скобковидным рабочим краем ( край раковины морского моллюска ?). Вторая зо на шириной 22–24 мм занимает шейку сосу да и состоит из шести рядов , выполненных горизонтальными оттисками мелкозубчато го штампа ( прокатка зубчатым колесиком ?). Третья зона – чуть выше средней части ту - лова , состоит из трех рядов наклонных оттисков мелкозубчатого штампа , выпол ненного орудием со скобковидным рабо чим краем ( край раковины морского мол люска ?).

Представленный комплекс имеет явно избирательный характер, как по составу, так и по расположению. Ввиду отсутствия следов жилой постройки или иного сооружения можно предположить, что древние насельники произвели целенаправленные действия с целью сохранения данных изделий (клад на окраине поселения). С другой стороны, линейное расположение предметов на пло- щади 2 кв. м позволяет сделать вывод о ритуальном характере комплекса или древнем раннезайсановском погребении.

В 4 м к востоку от описанного выше комплекса в обрезе карьера , в слое серо желтой супеси , был найден сосуд № 4 ( рис . 2, 4 ). Ситулообразный сосуд открыто го типа высотой 205 мм имеет небольшое дно ( диаметр 78 мм ) и широкое устье ( диа метр 130 мм ). Тулово резко расширяется от дна к средней линии сосуда , а затем плав но – к венчику , достигая здесь максималь ного расширения . Шейка отсутствует , вен чик прямой , его кромка слабо приострена . Имеются следы пищевого нагара .

Тесто изготовлено по рецептуре « глина + дресва ». В качестве отощающей добавки использовалась естественная дресва , отли чающаяся гранулометрическим однообрази ем ( фракции 0,3–0,5 мм ), хотя встречаются редкие более крупные включения ( до 2 мм ). Сосуд формовался по донно - емкостной про грамме кольцевым налепом из жгутов , кре пившихся внахлест , спаи образовавшихся при формовке лент обращены внутрь . Дно имеет закраину . Толщина стенок 5–7 мм . Поверхности сосуда выровнены и заглаже ны , фиксируется слабое лощение . Цвет че репков варьирует от светло - до темно коричневого , в изломе – черная полоса , что свидетельствует о костровом обжиге при невысоких температурах .

Орнамент покрывает верхнюю половину сосуда . Верхняя зона орнаментальной ком позиции располагается непосредственно под кромкой венчика и представляет собой один горизонтальный ряд наклонных оттисков гладкого штампа . Вторая зона занимает ос тавшуюся часть верхней половины сосуда и состоит из семи горизонтальных параллель ных рядов , выполненных наклонными ног тевыми оттисками . Интересно , что верхний ряд оттисков второй зоны непосредственно прилегает к ряду первой так , что под каж дым оттиском гладкого штампа располага ется ногтевой оттиск . Сосуд по очертаниям , форме , технике орнаментации аналогичен сосудам из самого раннего зайсановского слоя в Оленьем В [ Бродянский , Артемьева , 2009. С . 77. Рис . 35].

В целом представленный комплекс артефактов можно отнести к зайсановской археологической культуре позднего неолита Приморья (5,3–3,5 тыс. л. н.). При этом следует отметить ряд оригинальных особенно- стей, позволяющих датировать находки этапом формирования культуры, происходившем при взаимовлиянии мигрантов из Северо-Восточного Китая и местного, средненеолитического, субстрата около 5 тыс. л. н. [Попов и др., 1997; Popov, Tabarev, 2008]. Ретушированные наконечник-нож и тесло-нож по сырью, морфологии и тщательности изготовления характерны для среднего неолита региона – подобные вещи обычны для бойсманской и руднинской культур и редки для зайсановской [Дьяков, 1992; Попов, 2006]. Длинные шлифованные наконечники стрел в неолите Приморья известны в материалах бойсманской культуры (колчаны из погребений Бойсмана-2) [Попов, 2008], а удлиненные шлифованные наконечники с жальцами – в материалах сергеевского этапа руднинской культуры [Попов и др., 2004; Батаршев, Попов, 2008]. Но в отличие от бойсманских, в артемовском колчане отсутствуют ретушированные экземпляры, а поздний вид им придает преобладание ромбического оформления базы. В то же время морфология артемовских шлифованных рубящих орудий типична для зайсановской культуры [Popov, Tabarev, 2008]. В керамическом комплексе прослеживается сочетание средне- и поздненеолитических признаков. Это выражается в нестабильности техники изготовления пологого тела: крепление жгутов-лент как встык, так и внахлест; применение в обработке поверхностей как простого заглаживания, так и лощения. Кроме того, можно отметить морфологическое разнообразие в оформлении закраины на донышках сосудов. Композиционное построение декора и применение мелкозубчатого штампа на сосудах № 2 и 3, преобладание линейно-горизонтального мотива и одиночного штампа на всех сосудах являются средненеолитическими признаками, но способ нанесения зубчатого штампа на сосудах № 2, 3 и морфология штампов на сосудах № 1, 4 – поздненеолитическими [Морева, Попов, 2000]. Свидетельством несомненного влияния мигрантов из СевероВосточного Китая является оригинальное восьмеркообразное украшение из пятнистого жадеита.

Таким образом, представленные в настоящей публикации материалы свидетельствуют о сложных культурных процессах, происходивших на юге Дальнего Востока России в переходную эпоху от среднего не- олита к позднему в условиях смены климаторитма от голоценового оптимума к более прохладному и сухому субатлантическому периоду [Popov, Tabarev, 2009. Р. 260].

CACHE ARTIFACTS OF THE EARLY STAGE OF ZAISAN CULTUR ON THE SITE ARTEMOVSKIY-PTITSEFABRIKA IN PRIMORSKI KRAI