Клад восточных монет с укрепленного поселения «Чёртово городище»

Автор: Гомзин А.А., Прошкин О.Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 273, 2023 года.

Бесплатный доступ

В научный оборот вводится клад серебряных восточных монет с укрепленного поселения «Чёртово Городище». Помещены атрибуции 45 входивших в его состав экземпляров, изучены их династическое, географическое и хронологическое распределения. Руководствуясь полученными данными, время формирования рассматриваемого клада может быть отнесено к середине 810-х гг. Это один из немногих достоверных комплексов, иллюстрирующих начальный период поступления восточного монетного серебра в Поочье по Донскому торговому пути. Сравнение с синхронными опубликованными кладами региона свидетельствует, что рассматриваемый комплекс является важным источником для исследования взаимосвязей населения бассейна Оки с Хазарским каганатом и мусульманским Востоком.

Донской торговый путь, поочье, «чёртово городище», клад серебряных восточных монет, драхма, дирхам

Короткий адрес: https://sciup.org/143182464

IDR: 143182464 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.273.259-272

Текст научной статьи Клад восточных монет с укрепленного поселения «Чёртово городище»

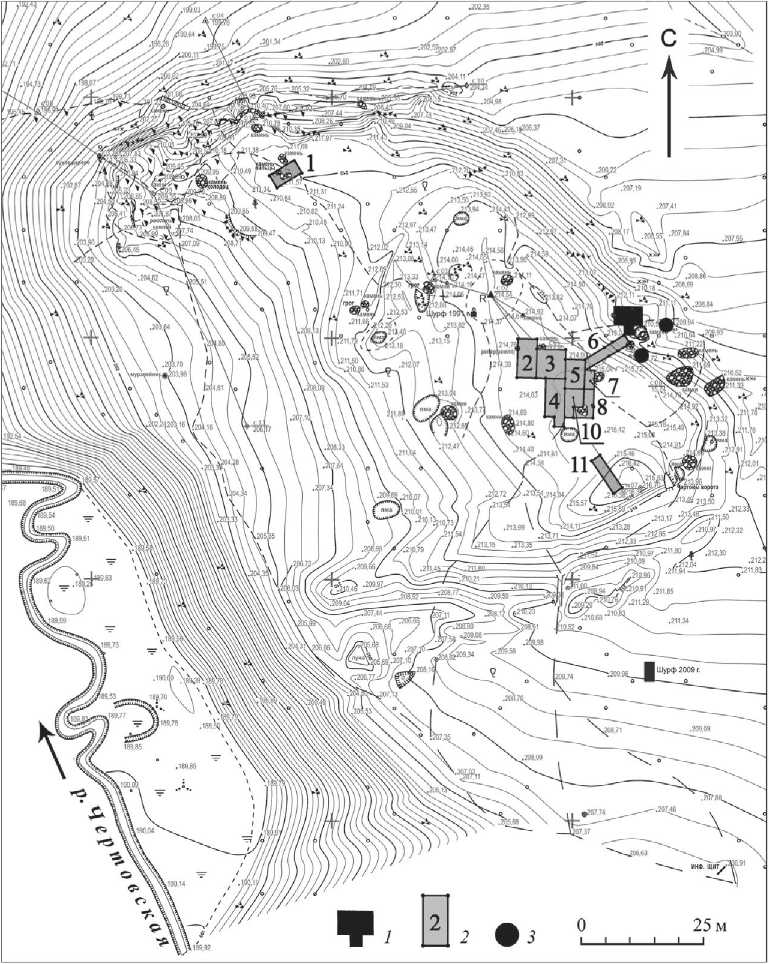

Городище в урочище «Чёртово Городище» расположено в 5 км северо-восточнее г. Сосенский Козельского района Калужской области на мысу правого берега р. Чертовская (правый приток р. Жиздра) при впадении ручья Черно-грязка (правый берег последнего). Площадь памятника, защищенная оборонительными сооружениями высотой до 2,5 м, составляет 0,6 га, высота над рекой достигает 15–24 м1.

Городище открыто и впервые обследовано в 1987 г. А. С. Фроловым ( Фролов , 1989. С. 2–3). В 1991–2012 гг. с перерывами здесь проводились разноплановые исследования под руководством О. Л. Прошкина (раскопки, разведки), в результате которых изучено 255,6 кв. м площади памятника. Получена большая коллекция индивидуальных находок (441 экз.) и фрагментов глиняной посуды

1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН «Города в культурном пространстве Северной Евразии в средневековье» (№ НИОКТР 122011200266-3).

(4055 экз.), свидетельствующая о значительной насыщенности культурного слоя артефактами2.

Разрез северо-восточного вала городища выявил остатки оборонительных конструкций, содержавших практически все строительные приемы, характерные для укрепленных поселений роменской культуры IX–X вв. Древо-земляная стена здесь сгорела и частично рухнула вниз по склону. О пожаре свидетельствуют прослойки прокаленного докрасна песка и обожженные камни, составлявшие внутреннее заполнение срубных конструкций. Вероятно, это произошло в первой половине X в. Артефактов более позднего времени здесь пока не обнаружено ( Прошкин , 2016).

В раскопе № 9 (площадь 28 кв. м), заложенном на северо-восточном склоне городища (рис. 1), под остатками укреплений было сделано большое количество находок, располагавшихся в слоях зольно-углистой (толщина до 30 см) и коричневой (толщина до 60 см) супесей. Сверху все это перекрывали более поздние наносы, оползни и дерн. Среди находок присутствовали многочисленные наконечники стрел, детали поясного набора и конской упряжи.

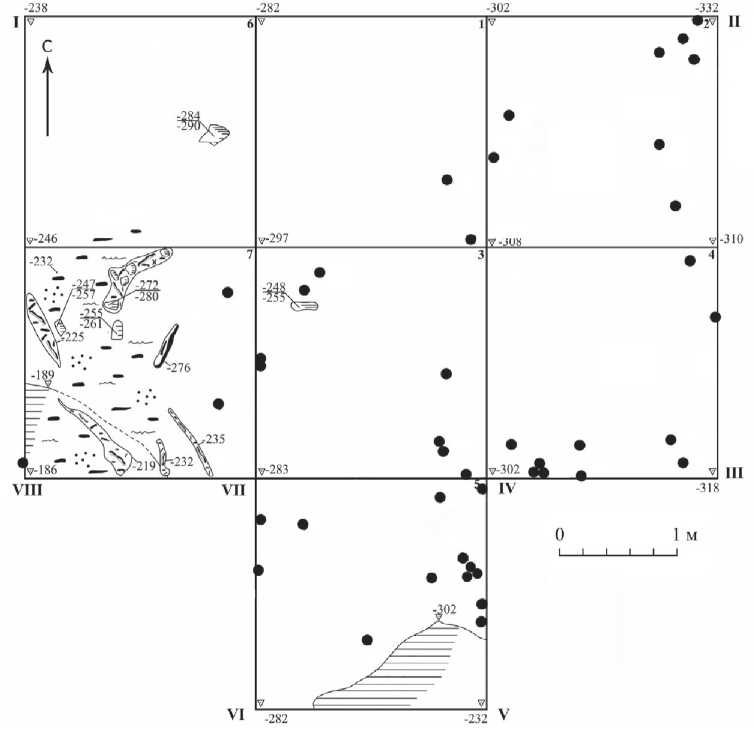

В 2008 г. здесь же на площади примерно 18 кв. м был собран клад из 45 серебряных восточных монет. Основная масса экземпляров располагалась в южной и восточной частях раскопа в пределах квадратов 2–5 (рис. 2) ( Прошкин , 2009. С. 8–14; 2010. С. 19)3. В целом характер их залегания и выпускные сведения не противоречат классификации находки именно как кладового комплекса, а не просто совокупности одиночных монет. Об этом же свидетельствуют и сплавившиеся экземпляры, позволяющие предполагать, что они помещались в каком-то несохранившемся вместилище и плотно прилегали друг к другу.

В составе клада 22 монеты целые, остальные представлены фрагментами, полученными преимущественно ломкой. Следует отметить заметное количество частей, появившихся в результате сочетания ломки и резки монетных пластин (8 экз.). 30 монет имеют насечки (царапины) на одной или обеих сторонах. У двух дирхамов зафиксированы граффити в виде неясных линий и угла соответственно; еще у двух – по одному отверстию округлой формы. Часть экземпляров несет на себе следы воздействия огня; в четырех случаях они сплавились друг с другом и разделить их не получилось.

Старшая монета клада – Сасаниды, Хосров II (590–628 гг.), WYHC (дискуссионное место чеканки в Фарсе), 38-й год правления (627 г.) (Список монет, № 1); младшая – ‘Аббасиды, ал-Ма’мун, Мадинат Самарканд, 198 г. х.

Рис. 1. Городище «Чёртово Городище». Топоплан.

Горизонтали проведены через 0,5 м

1 – раскоп № 9 с находками монет клада 2008 г.; 2 – раскопы 1–8, 10, 11; 3 – места обнаружения одиночных монет в 2009 г. (подъемный материал)

Рис. 2. Городище «Чёртово Городище». Раскоп № 9. Сводный план. Черными кружками показано расположение монет клада

(813/814 г.) ( Тизенгаузен , 1873. С. 186. № 1679; Lowick , 1996. Р. 290, 291. № 2663) (Список монет, № 31)4.

Династическое распределение комплекса: Сасаниды – 1, монеты арабо-саса-нидских типов – 2, ‘Аббасиды – 29, аббасидские наместники Табаристана – 6, Аглабиды – 1, Хариджиты и прочие современники Идрисидов – 3, неустановленные североафриканские эмитенты – 3 экз. Как видно, большинство здесь составляют монеты аббасидских эмиссий, которые распределяются по эмитентам следующим образом: ас-Саффах или ал-Мансур – 1, ал-Махди – 11, совокупно периодов правлений от ал-Мансура до Харуна ар-Рашида включительно – 6,

Харун ар-Рашид – 8, ал-Амин – 1, ал-Ма’мун – 1, неустановленные халифы – 1, наместники Табаристана – 6 экз.

Вместе с тем обращает на себя внимание полное отсутствие дирхамов Харуна ар-Рашида азиатской чеканки после 181 г. х., которые в хронологически более поздних кладах достаточно многочисленны либо, по крайней мере, заметны. Объяснить эту особенность и классифицировать ее как индивидуальную либо групповую пока не представляется возможным из-за небольшого числа синхронных комплексов, известных в Поочье.

Общая номенклатура мест чеканки: ал-‘Аббасийа – 13, ал-‘Аббасийа или Ифрикийа – 3, BYSh (Бишапур) – 1, Ифрикийа – 4, YZ или YZD (Йазд) – 1, Мадинат Джайй – 1, Мадинат ас-Салам – 4, Мадинат ас-Салам или ал-Мухам-мадийа – 1, Мадинат Самарканд – 1, Табаристан – 6, Тудга – 5, WYHC – 1, не установлено – 4 экз.

По имеющимся данным, исследуемый клад обладает набором характеристик, присущих ряду комплексов первой четверти IX в.: наличие сасанидской и арабо-сасанидской фракции; доминирование в династическом плане абба-сидских монет и преобладание в географическом ракурсе североафриканских дирхамов (ал-‘Аббасийа, Ифрикийа, Тудга), отчеканенных ‘Аббасидами, Агла-бидами, Хариджитами и их современниками. Руководствуясь составом и датой младшей монеты, время формирования рассматриваемого клада может быть отнесено к середине 810-х гг.

Для бассейна Оки это один из немногих достоверных комплексов указанного времени, иллюстрирующих начальный период поступления восточного монетного серебра в рассматриваемый регион. Подобрать ему близкую по составу аналогию пока затруднительно из-за небольшого количества известных опубликованных синхронных кладов в Поочье. Козельский комплекс – достаточно крупный, 937 сасанидских драхм и исламских дирхамов (младший 200 г. х. (815/816 г.)), целенаправленно сформированный в течение нескольких лет – в качестве сравнения определенно не подходит. От Лапотково-Покровского клада (младшая монета 201 г. х. (816/817 г.)), в силу давности обнаружения в 1823 г., сохранились только обобщающие характеристики. Оба эти комплекса имели также вещевую компоненту ( Гомзин , 2013. С. 59, 60, 71, 220, 221, 307. № 5, 54, там же библиография)5.

Некоторые сходные по составу черты наблюдаются у Венёвского клада с младшим дирхамом 200 г. х. (815/816 г.). Это небольшой сопоставимый по размерам комплекс (46 экз.), в котором аналогично доминировали аббасидские эмиссии, присутствовали сасанидская, арабо-сасанидская, североафриканская и табаристанская составляющие. Однако в нем наличествовали дирхамы Умай-адов и Идрисидов, и совсем не было аглабидских монет. Кроме того, не прослеживалось отсутствие азиатских дирхамов Харуна ар-Рашида после 181 г. х.; да и в целом номенклатура мест чеканки монет этой части Венёвского комплекса значительно шире ( Гомзин , 2022).

Как бы то ни было, клад с укрепленного поселения «Чёртово Городище» расширяет наши представления об обращении и использовании восточного монетного серебра в Поочье в первой четверти IX в., поступавшего в рассматриваемый регион в указанное время по Донскому торговому пути, и является значимым источником для исследования взаимосвязей населения бассейна Оки с Хазарским каганатом и мусульманским Востоком.

Список монет клада

Сасаниды

-

1) (№ 61)6. Хосров II (590–628 гг.), WYHC (дискуссионное место чеканки в Фарсе), 38-й год правления (627 г.), драхма. Целая, с трещиной. После чистки образовалась утрата по краю. На л. с. у края две насечки (царапины); на о. с. у края шесть насечек (царапин).

Монеты арабо-сасанидских типов

-

2) (№ 78). Эмитент не установлен, от л. с. видна только корона, YZ или YZD (Йазд), год чеканки частично утрачен, VII в. Обломок около 1/2, со следами воздействия огня. На о. с. у края одна насечка (царапина). Сплавился с № 37 (№ 77).

-

3) (№ 72). Эмитент не установлен, видна только о. с., BYSh (Бишапур), год чеканки утрачен, VII в. Фрагмент (обрезок-обломок) около 1/2 (деление по предварительной разметке), со следами воздействия огня. На о. с. у края одна насечка (царапина). Сплавился с № 28 (№ 71).

‘Аббасиды ас-Саффах или ал-Мансур

-

4) (№ 81). Место чеканки утрачено, 13х г. х., по типу – 134–139 гг. х. (751– 757 гг.). Обломок около 1/2.

ал-Махди

-

5) (№ 70). ал-‘Аббасийа, 161 г. х. (777/778 г.) ( Lowick , 1996. Р. 48, 49. № 65). Целый. Между первой и второй строками л. с. одна насечка (царапина). Поле о. с. с хаотически расположенными царапинами.

-

6) (№ 65). Мадинат ас-Салам, 161 г. х. (777/778 г.) ( Тизенгаузен , 1873. С. 97. № 907; Lowick , 1996. Р. 156, 157. № 1218). Целый. На л. с. у края две насечки (царапины) и одна в поле, задевая легенды. Кроме того, на поле нанесены две длинные наклонные тонкие черты. На о. с. у края три насечки (царапины) и одна в поле.

-

7) (№ 6). Мадинат Джайй, 162 г. х. (778/779 г.) ( Тизенгаузен , 1873. С. 100. № 923; Lowick , 1996. Р. 188, 189. № 1571). Целый, с отверстием округлой

формы. На л. с. у края три насечки (царапины); на о. с. одна насечка (царапина) в поле.

-

8) (№ 14). ал-‘Аббасийа, 163 (779/780 г.) или 166 (782/783 г.) г. х. Вверху поля о. с. – кольцо, внизу – Йазид. Целый, с трещиной. На л. с. у края одна насечка (царапина); на о. с. процарапана длинная неровная линия.

-

9) (№ 73). ал-‘Аббасийа, 164 г. х. (780/781 г.) ( Lowick , 1996. Р. 52, 53. № 97). Целый. На л. с. у края две насечки (царапины) и три в поле, две из которых концами пересекаются под углом друг с другом; на о. с. у края две насечки (царапины).

-

10) (№ 52). ал-‘Аббасийа, 166 г. х. (782/783 г.) ( Тизенгаузен , 1873. С. 108. № 996; Lowick , 1996. Р. 56, 57. № 138). Целый. Край немного подрезан. На л. с. у края две насечки (царапины).

-

11) (№ 45). Ифрикийа, 16х г. х., по типу – 165–168 гг. х. (781–785 гг.). Целый. На л. с. у края две насечки (царапины); на о. с. у края одна насечка (царапина).

-

12) (№ 85). Место чеканки утрачено, по типу и палеографии – ал-‘Аббасийа, 161–169 гг. х. (777–785 гг.). Вверху поля о. с. – кольцо; нижний дифферент поля о. с. утрачен. Фрагмент (обрезок-обломок) около 1/2. На л. с. у края три насечки (царапины).

-

13) (№ 57). Место чеканки утрачено, по типу и палеографии – ал-‘Аббасийа, 16х г. х. (776–785 гг.). Верхний дифферент поля о. с. утрачен; внизу – Йазид. Обломок около 2/3. На л. с. у края одна насечка (царапина) и одна у линии слома; на о. с. у края три насечки (царапины).

-

14) (№ 32). ал-‘Аббасийа, 16х г. х. (776–785 гг.). Верхний дифферент поля о. с. утрачен; внизу – [Йази]д. Фрагмент (обрезок-обломок) около 1/2. На л. с. у края две насечки (царапины) и одна у линии обрезки.

-

15) (№ 54). Выпускные сведения и дифференты утрачены, по типу и палеографии – ал-‘Аббасийа, 16х г. х. (776–785 гг.). Фрагмент (обрезок-обломок) около 1/4. На л. с. у края одна насечка (царапина).

Дирхамы периодов правлений ал-Мансура ‒ Харуна ар-Рашида

-

16) (№ 27). ал-‘Аббасийа, год чеканки и верхний дифферент поля о. с. утрачены, выпущен в период 159–170 гг. х. (775–786 гг.). Внизу поля о. с. – [Йази]д. Обломок около 1/6. На о. с. у края одна насечка (царапина).

-

17) (№ 43). ал-‘Аббасийа, год чеканки не виден, выпущен в период 161– 179 гг. х. (777–796 гг.). Данных о сохранности нет, на рисунках не представлен.

-

18) (№ 25). Выпускные сведения утрачены, по типу и палеографии – ал-‘Аббасийа или Ифрикийа, отчеканен в период 161–173 гг. х. (777–790 гг.). Вверху поля о. с. – лигатура букв бā и хā ; внизу – [Йази]д. Фрагмент (обрезок-обломок) около 1/2. На каждой стороне по две насечки (царапины) у края.

-

19) (№ 80). Выпускные сведения и дифферент внизу поля о. с. утрачены, по типу и палеографии – ал-‘Аббасийа или Ифрикийа, отчеканен в период 161– 178 гг. х. (777–795 гг.). Вверху поля о. с. – лигатура букв бā и хā . Фрагмент (обрезок-обломок) около 1/2.

-

20) (№ 76). Видна только о. с., по типу и палеографии – ал-‘Аббасийа или Ифрикийа, отчеканен в период 161–179 гг. х. (777–796 гг.). Вверху поля о. с. – лигатура букв бā и хā ; дифферент внизу поля о. с. утрачен. Фрагмент (обрезок-обломок) около 1/2. Сплавился с № 37 (№ 77).

-

21) (№ 64). Видна только л. с., место чеканки утрачено, хх7 или хх9 г. х., по типу и палеографии – 157–189 гг. х. (773–805 гг.). Целый, с утратами поверхностного слоя металла. Край обломан. Сплавился с № 29 (№ 63).

Харун ар-Рашид

-

22) (№ 53). ал-‘Аббасийа, 171 г. х. (787/788 г.) ( Lowick , 1996. Р. 62, 63. № 212 (?)). Целый. На л. с. у края четыре насечки (царапины); на о. с. у края одна насечка (царапина).

-

23) (№ 59). ал-‘Аббасийа, 171 г. х. (787/788 г.). Аннулеты и ободки л. с. частично утрачены и не просматриваются. Наличие дифферента вверху поля о. с. неясно; внизу – Йазид. Целый, с трещиной, подрезан по периметру. На л. с. у края одна насечка (царапина); на о. с. у края четыре насечки (царапины).

-

24) (№ 62). ал-‘Аббасийа, 172 г. х. (788/789 г.) ( Тизенгаузен , 1873. С. 128. № 1157; Lowick , 1996. Р. 64, 65. № 226). Целый. В поле л. с. между первой и второй строками неясное граффити. Между второй и третьей строками процарапаны две длинные черты. На л. с. у края одна насечка (царапина); на о. с. у края одна насечка (царапина) и одна в поле.

-

25) (№ 75). Ифрикийа, 1хх г. х., по типу – 173 г. х. (789/790 г.) ( Lowick , 1996. Р. 76, 77. № 361). Целый. На о. с. у края две насечки (царапины); в поле хаотически расположенные царапины.

-

26) (№ 58). Мадинат ас-Салам, 175 г. х. (791/792 г.) ( Lowick , 1996. Р. 164, 165. № 1297). Целый.

-

27) (№ 69). Ифрикийа, 180 г. х. (796/797 г.) ( Тизенгаузен , 1873. С. 143. № 1283; Lowick, 1996. Р. 82, 83. № 426). Обломок около 5/6. На л. с. у края одна насечка (царапина) и одна у линии слома. В поле о. с. между предпоследней и последней строками процарапаны четыре наклонные почти параллельные короткие черты.

-

28) (№ 71). Мадинат ас-Салам, 180 г. х. (796/797 г.) ( Lowick , 1996. Р. 166, 167. № 1327). Целый, со следами воздействия огня. На о. с. у края одна насечка (царапина). Сплавился с № 3 (№ 72).

-

29) (№ 63). Видна только о. с. с упоминанием Мухаммада б. Йахйи в последней строке поля, по типу – Мадинат ас-Салам или ал-Мухаммадийа, 180–181 гг. х. (796–798 гг.). Целый. Край обломан и оплавлен. Сплавился с № 21 (№ 64).

ал-Амин

-

30) (№ 66). Мадинат ас-Салам, 196 г. х. (811/812 г.) ( Тизенгаузен , 1873. С. 179. № 1616; Lowick , 1996. Р. 172, 173. № 1403). Обломок около 5/6. В поле л. с. между первой и второй строками граффито в виде угла с длинными сторонами и острием вправо. На л. с. у края две насечки (царапины).

ал-Маʼмун

-

31) (№ 15). Мадинат Самарканд, 198 г. х. (813/814 г.) ( Тизенгаузен , 1873. С. 186. № 1679; Lowick , 1996. Р. 290, 291. № 2663). Целый, с отверстием округлой формы. На л. с. у края три насечки (царапины).

Неустановленные аббасидские халифы

-

32) Выпускные сведения не установлены, видна только о. с., вторая половина VIII – начало IX в. Мелкий обломок. Сплавился с № 33 (№ 68).

Аббасидские наместники Табаристана

-

33) (№ 68). ‘Умар б. ал-‘Ала, Табаристан, 128 г. т. э. (779/780 г.), дирхам табари (Zeno.ru. Oriental Coins Database. № 301045). Целый, со следами воздействия огня. Край согнут. Сплавился с № 32.

-

34) (№ 51). ‘Умар б. ал-‘Ала, Табаристан, год чеканки частично утрачен, дирхам табари. Обломок около 1/2, погнут.

-

35) (№ 13). Анонимный чекан, Табаристан, 130 г. т. э. (781/782 г.), дирхам табари. Целый, с крупной утратой по краю.

-

36) (№ 19). Эмитент не установлен, Табаристан, год чеканки частично утрачен, дирхам табари. Обломок около 1/4, со следами воздействия огня.

-

37) (№ 77). Эмитент не установлен, Табаристан, год чеканки не виден, просматривается только часть о. с., дирхам табари. Фрагмент (обрезок-обломок) около 1/2, со следами воздействия огня. Сплавился с № 2 (№ 78) и № 20 (№ 76).

-

38) (№ 82). Эмитент не установлен, Табаристан, год чеканки утрачен, дирхам табари. Обломок около 1/4. На о. с. у края две насечки (царапины).

Аглабиды

-

39) (№ 12). Ибрахим б. ал-Аглаб, Ифрикийа, 186 г. х. (802 г.) ( Lavoix , 1891. Р. 346. № 824). Целый, с разрывами. На л. с. у края четыре насечки (царапины) и две в поле; на о. с. у края две насечки (царапины).

Современники Идрисидов

-

40) (№ 74). Хариджиты, Халаф б. ал-Муда’, Тудга, 175 г. х. (791/792 г.) ( Марков , 1896. С. 80. № 1). Целый, с отслоениями металла. На л. с. у края четыре насечки (царапины); на о. с. у края две насечки (царапины). В поле о. с. нанесена длинная неровная черта.

-

41) (№ 56). Хариджиты, Халаф б. ал-Муда’, место чеканки не видно, 17х г. х., по типу и палеографии – Тудга, 176 г. х. (792/793 г.) ( Марков , 1896. С. 80. № 3–7). Целый, погнут. На л. с. у края одна насечка (царапина); на о. с. у края четыре насечки (царапины).

-

42) (№ 79). «Вариз»7, Тудга, 177 (793/794 г.) или 179 (795/796 г.) г. х. (ANS. № 1972.170.701). Обломок около 2/3. На л. с. у края одна насечка (царапина) и одна в поле.

Неустановленные североафриканские эмитенты

-

43) (№ 55). Выпускные сведения утрачены, по типу и палеографии – Тудга, 170-е – 180-е гг. х. Обломок около 1/3.

-

44) (№ 26). Имя или дифферент внизу поля о. с. не видны, Тудга, хх3 г. х. Обрезок около 1/2.

-

45) (№ 83). Выпускные сведения утрачены. Мелкий обломок. На л. с. у края две насечки (царапины).

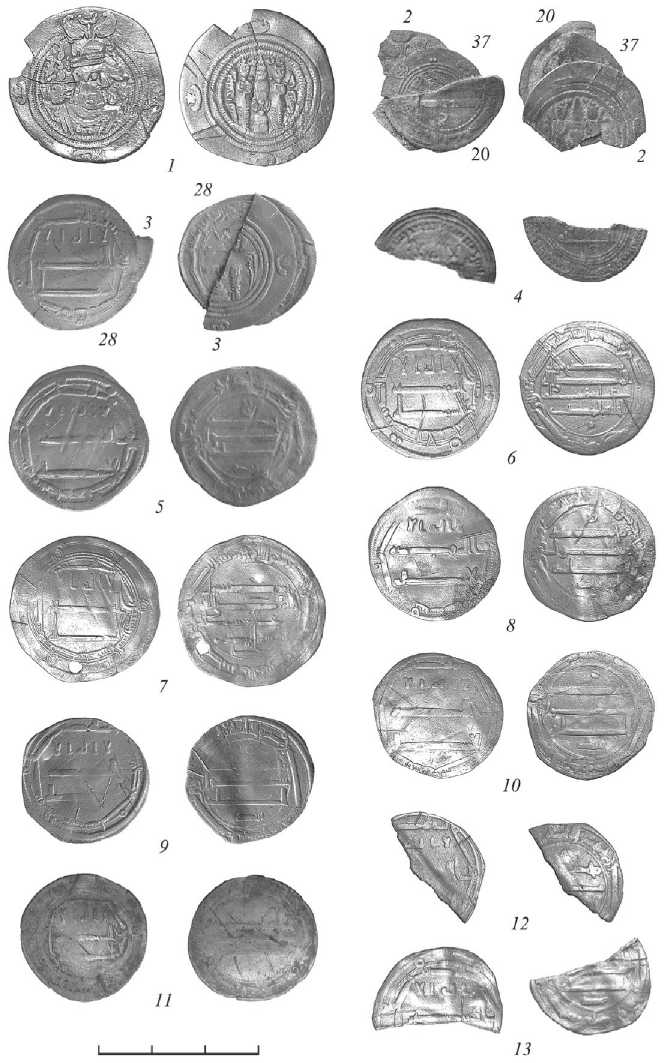

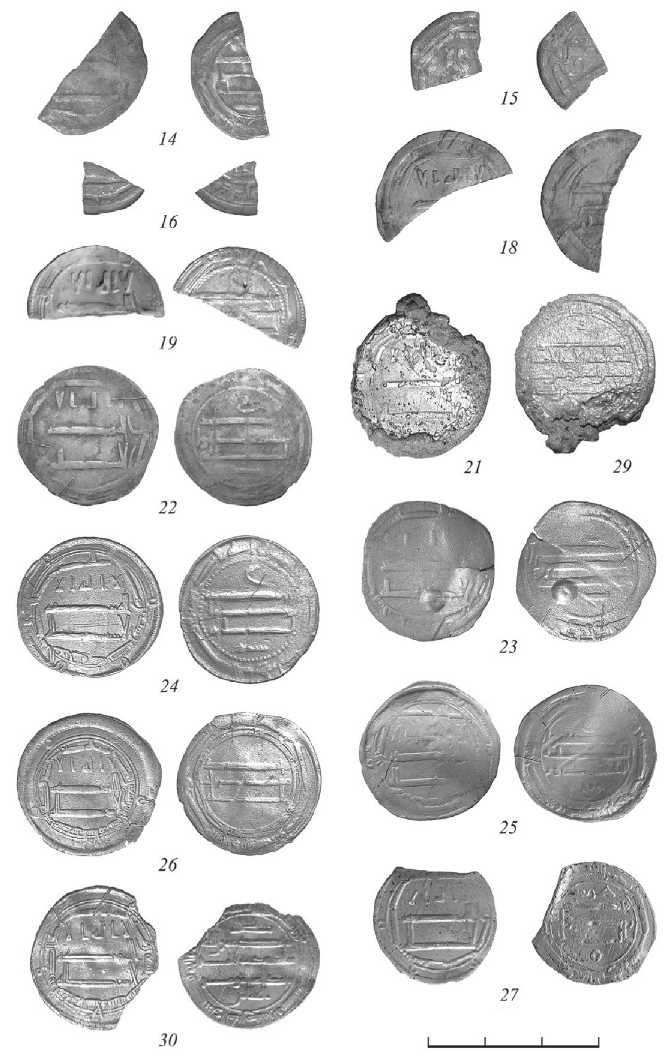

Рис. 3. Монеты клада с укрепленного поселения «Чёртово Городище»

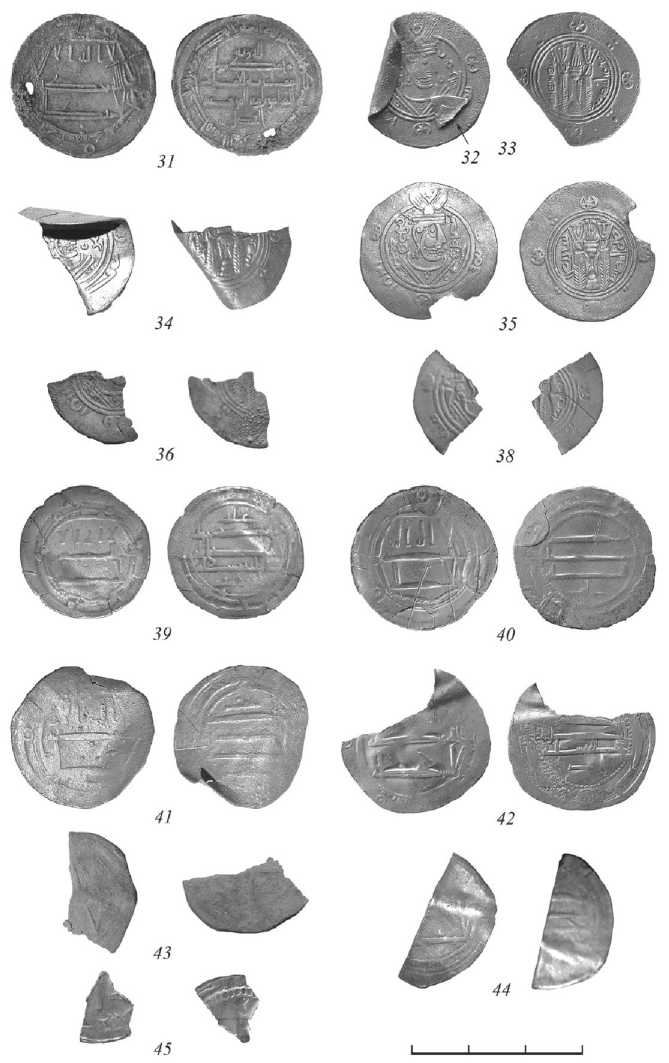

Рис. 4. Монеты клада с укрепленного поселения «Чёртово Городище»

Рис. 5. Монеты клада с укрепленного поселения «Чёртово Городище»

Авторы выражают искреннюю признательность А. В. Акопяну (ИВ РАН) за консультацию по экземпляру № 1.

Список литературы Клад восточных монет с укрепленного поселения «Чёртово городище»

- Гомзин А. А., 2013. Восточное монетное серебро IX - начала XI в. в Среднем и Нижнем Поочье: дис.. канд. ист. наук. М. 499 с. EDN: SUQYUL

- Гомзин А. А., 2022. Ранний клад восточных монет из окрестностей Венёва // Нумизматические чтения ГИМ 2022 года. К 150-летию Государственного исторического музея: материалы докл. и сообщ. / Отв. ред. Е. В. Захаров. М.: ГИМ. С. 52-60.

- Марков А. К., 1896. Инвентарный каталог мусульманских монет Императорского Эрмитажа. СПб. IV. 873 с.

- Прошкин О. Л., 2009. Отчет об археологических исследованиях на городище "Чёртово Городище" Козельского района Калужской области и на объектах новостроек Калужской области. 2008 г. // Архив ИА РАН. Р-1.

- Прошкин О. Л., 2010. Отчет об археологических исследованиях на объектах новостроек Калужской области и на городище "Чёртово Городище" Козельского района Калужской области в 2009 г. // Архив ИА РАН. Р-1.