Классифицирование видов спорта как теоретическая основа расширения арсенала средств и методов тренировочного процесса спортсменов массовых разрядов

Автор: Орлов А.И., Колесникова О.Б., Шнайдер М.Г.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Спортивная тренировка

Статья в выпуске: 3 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: теоретически обосновать необходимость расширения арсенала средств и методов тренировочного процесса спортсменов массовых разрядов на основе классифицирования видов спорта по характеру основного взаимодействия при выполнении соревновательного упражнения. Материалы и методы. Достижение поставленной цели осуществляется на основе применения анализа, обобщения и интерпретации данных научно-методической литературы по спортивной тренировке и смежных научных дисциплин. Результаты. В результате анализа наиболее распространённых в теории спортивной тренировки классификаций видов спорта формулируется вывод о возможности новых подходов к их систематизации с учётом вновь вводимых классификационных признаков. Это позволит выявить дополнительные средства и методы тренировочного процесса спортсменов массовых разрядов, потенциально содержащие в себе возможность повышения его эффективности. На основе разработанной матрицы классифицирования видов спорта по характеру основного взаимодействия при выполнении соревновательного упражнения выделяются субъект-субъектные и субъект-объектные виды спорта, предполагающие как одиночное, так и командное участие. С опорой на положения психологической теории деятельности и результаты исследований, проведённых в области профессионального образования, конкретизируются средства развития свойств произвольного внимания, детерминирующих соревновательную результативность в каждой выделенной группе, и обосновываются методы формирования способности к планированию соревновательной деятельности в группе субъект-субъектных видов спорта. Заключение. Классифицирование видов спорта позволяет не только конкретизировать место каждого из них в целостной системе, но и даёт возможность выявить средства и методы тренировочного процесса, потенциально позволяющие повысить его эффективность. В данном контексте является перспективным систематизация видов спорта с позиций субъектности соревновательной деятельности, позволяющей расширить арсенал средств и методов тренировочного процесса спортсменов массовых разрядов.

Классификации видов спорта, соревновательное упражнение, характер основного взаимодействия, расширение арсенала средств и методов тренировки

Короткий адрес: https://sciup.org/147247653

IDR: 147247653 | УДК: 796.011 | DOI: 10.14529/hsm240315

Текст научной статьи Классифицирование видов спорта как теоретическая основа расширения арсенала средств и методов тренировочного процесса спортсменов массовых разрядов

A.I. Orlov, ,

O.B. Kolesnikov, ,

M.G. Schneider, ,

Введение. Современный этап развития отечественного детско-юношеского спорта характеризуется наличием самых разнообразных тенденций: культивирование новых видов спорта (Д.Н. Мордвинцев, 2021), ранняя спортивная специализация (Н.Н. Чесноков, В.Г. Никитушкин, А.П. Морозов, 2022), инерционность при выборе содержания тренировочного процесса (Л.Д. Айсуев, 2013, А.Ш. Гусейнов, 2016) и целый ряд других. При этом, как отмечают исследователи (С.Б. Фатин, Н.И. Литенков, 2019, О.Н. Шестаков, 2019), в сложившихся условиях традиционно применяемые и апробированные временем средства и методы организации тренировочного процесса юных спортсменов уже не в полной мере обеспечивают достижение желаемого результата. Как следствие, у практикующих спортивных педагогов возникают существенные трудности при планировании спортивной подготовки, что и актуализирует проблему поиска новых подходов к её организации (Н.И. Литенков, 2020).

Говоря о необходимости поиска и внедрения в тренировочный процесс юных спортсменов новых подходов к его организации, нельзя сказать, что данная проблема не была предметом исследований спортивных педагогов. В результате проведённых экспериментов была обоснована возможность его совершенствования посредством:

– заимствования средств из других видов двигательной активности (П.В. Абраменков, 2022; В.П. Лукьяненко, Н.В. Муханова, 2020);

-

– использования возможностей электронно-образовательного оборудования в технической подготовке (К.О. Арзибаев, 2013; К.В. То-рохтун, И.И. Алексеев, С.С. Добровольский, 2022; Е.Е. Яворская, А.Г. Родионова, Е.А. Ко-линенко, С.Ю. Власенко, 2020);

-

– интеграции физической и технико-тактической подготовок (И.О. Галкина, А.О. Реве-гук, Г.В. Наполова, 2018; Н.В. Ямбаева, 2021);

-

– индивидуализации тренировочного процесса (С.А. Литвинов, 2015; И.Г. Максименко, 2012);

-

– планирования нагрузок с учётом данных врачебного контроля (М.С. Копылов, Е.А. Короткова, 2013; А.Я. Лактионова, 2020, Н.Б. Солошенко, М.В. Алексеева, Д.Н. Мака-ридин, 2015);

– внедрения различных психотехник оптимизации эмоционально-волевой сферы (А.В. Кондратьев, 2021; В.Н. Смоленцева, И.В. Нагибин, 2016; М.А. Широкова, А.А. Щуров, Н.С. Покрин, 2020) и др.

Не оспаривая значимости результатов проведённых исследований, следует отметить, что в большинстве своём они проведены в контексте традиционного подхода к организации тренировочного процесса, основанного на методических рекомендациях, разработанных ещё в середине и в конце прошлого столетия. Их реализация на практике, без учёта современных условий развития детско-юношеского спорта, не позволяет в корне решить проблему активизации спортивной подготовки. Если рассматривать формируемое мастерство юного спортсмена как некое системное образование (А.А. Новиков, 2012 [5]), то внедрение полученных результатов проведённых исследований в рамках традиционно организуемого тренировочного процесса приводит лишь к некоторой флуктуации в формируемой системе. Это дает основание констатировать, что традиционный подход к организации учебно-тренировочного процесса спортсменов массовых разрядов приблизился к своему дидактическому пределу, что и обусловливает поиск новых подходов к выбору его содержания.

Цель исследования: теоретическое обоснование средств и методов тренировочного процесса спортсменов массовых разрядов, потенциально содержащих в себе возможность его совершенствования.

Материалы и методы. В соответствии со сформулированной целью исследования и заявленной темой в качестве основных методов выступали анализ, обобщение и интерпретация данных научно-методической литературы по спортивной тренировке и смежных научных дисциплин.

Результаты. Приступая к теоретическому осмыслению обозначенной проблемы, необходимо отметить, что поиск средств совершенствования учебно-тренировочного процесса спортсменов массовых разрядов должен осуществляться с учётом специфики соревновательной деятельности конкретного вида спорта [7], что исходит из принципа первичности соревновательной деятельности по отношению к тренировочной [5]. Только в этом случае результаты поиска будут иметь непосредственное практическое значение. При этом анализ соревновательной деятельности нужно начинать прежде всего с определения места конкретного вида спорта в системном их многообразии [6]. Как представляется, классифицирование видов спорта создаёт не только некую систему координат, позволяющую определить сущность вида спорта и его специфику, но и в идеале подобрать более релевантные средства спортивной подготовки.

Ретроспективный анализ научно-методической литературы показывает, что в эволюционном развитии теории спорта было предпринято немало попыток систематизации его видов по группам. При этом, исходя из поставленных задач, авторы опирались на различные признаки, ввиду чего и по-разному их подразделяли. В настоящее время наиболее упрощённый вариант классификации – это подразделение на зимние и летние виды спорта, олимпийские и неолимпийские, командные и индивидуальные и т. д. Несколько развёрнутый вариант систематизации представляет собой олимпийская система. В её рамках выделяются шесть групп: циклические виды спорта, скоростно-силовые, сложно-координационные, единоборства, спортивные игры, многоборья.

В 1969 году В.С. Фарфелем был предложен вариант классификации видов спорта, основанный на особенностях организации движений спортсмена и работы функциональных систем, обеспечивающих рабочий эффект. В рамках данной классификации выделены три группы. К первой группе отнесены ациклические виды спорта, в которых преимущественная роль принадлежит аппарату тонкой регуляции движений и способности к проявлению значительных мышечных уси- лий (тяжелая атлетика, легкоатлетические метания и др.). Ко второй группе приписаны виды спорта, имеющие циклическую двигательную структуру выполняемых действий, реализуемых в условиях аэробного энергообеспечения мышечной деятельности субмаксимальной и умеренной мощности (бег на средние и длинные дистанции в легкой атлетике и др.). К третьей группе причислены комбинированные (комплексные) виды спорта, характерной особенностью которых является высокая вариативность соревновательных действий (спортивные игры и единоборства).

Чуть позже в основу классифицирования видов спорта Л.П. Матвеевым (1977) были положены особенности предмета состязаний и характер двигательной активности. С их учётом автором тоже выделено шесть групп. Первая группа представлена видами спорта, характеризующимися активной двигательной деятельностью с предельным проявлением психофизических качеств. По сути, она является основной, так как в неё входит большинство видов спорта. Вторая группа образована видами спорта, предполагающими управление техническими средствами передвижения. Третья группа объединяет виды спорта с жёстко лимитированными условиями поражения цели. Четвёртая группа интегрирует в себе виды спорта, в основе которых лежит модельно-конструкторская деятельность. Пятая сформирована видами спорта, предполагающими абстрактно-логическое обыгрывание соперника. В шестую группу включены различные виды многоборья [9].

В 1986 году В.С. Келером была представлена классификация видов спорта, в основе которой лежал способ оценивания соревновательного результата. Исходя из этого, автором были выделены четыре группы. К первой группе им отнесены виды спорта с метрически измеряемыми результатами соревновательной деятельности. Ко второй – виды спорта, в которых соревновательный результат фиксируется в виде суммы баллов. К третьей – виды спорта с ограниченным временем соревновательной борьбы или предусмотренным конечным результатом. К четвёртой – комплексные виды спорта, в которых итоговый результат зависит от суммы частных результатов видов соревновательной деятельности, включённых в программу соревнований.

Появление новых видов спорта и форм двигательной активности побудило исследо- вателей к разработке новых классификаций. Так, Ю.Ф. Курамшенным (2004) была предпринята попытка их систематизации по: целевым установкам (спорт высших достижений и базовый спорт); масштабу организации (олимпийский и неолимпийский); характеру экономических отношений (коммерческий и некоммерческий спорт); основному роду деятельности (профессиональный и любительский); формам организации (учебный как обязательный процесс, осуществляемый в системе общего и специального образования, и самодеятельный); возрастным категориям (детско-юношеский спорт, спорт для взрослых и ветеранский спорт); социально-профессиональному статусу участников (школьный, студенческий, армейский спорт и т. д.); характеру подготовки (профессионально-прикладной и военно-прикладной спорт); характеру использования в сфере досуга (оздоровительно-рекреационный и физкультурно-кондиционный спорт); характеру отклонений в состоянии здоровья (для слепых, спорт для глухонемых, спорт для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата, спорт для лиц с недостатками в развитии интеллекта); предмету состязаний и характеру активности (легкоатлетический, водный, конькобежный, лыжный, автомобильный, шахматный и др.).

На наш взгляд, предложенная классификация носит несколько дискуссионный характер. Так, если опираться на вторую статью Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ [8], то детско-юношеский спорт, профессиональный, ветеранский, массовый спорт, спорт высших достижений, студенческий спорт, школьный спорт и т. д. являются не видами спорта, а его частями. К тому же в соответствии с понятием «спорт», представленным в федеральном законе, предлагаемый автором учебный спорт, трактуемый как обязательный процесс, осуществляемый в системе общего и специального образования, по сути, есть физическое воспитание, так как далеко не каждый обучающийся принимает обязательное участие в соревнованиях и в целенаправленной подготовке к ним.

В зарубежной литературе встречаются классификации видов спорта не только по интенсивности нагрузки, но и по опасности телесных повреждений [11, 12] а также по характеру выполняемых движений, изотонических или изометрических [10, 13].

Рассматривая наиболее распространённые варианты систематизации, следует признать, что в виду многообразия видов спорта разработка универсальной и всеобъемлющей классификации достаточно проблематична. Как правило, общепринятые классификации в основном отражают биомеханические и физиологические особенности соревновательной деятельности. На наш взгляд, ограничение данными особенностями не позволяет в полном объёме раскрыть феномен каждого вида спорта и соответственно подобрать наиболее полный арсенал тренировочных средств.

Обращая внимание на многоаспектность соревновательной деятельности, А.Ц. Пуни дополняет классификацию Л.П. Матвеева психологическим содержанием. В его интерпретации виды спорта подразделяются на циклические, ациклические, сложно-координационные и ситуативные. В первой группе, согласно автору, ведущая роль принадлежит стабильности мышечно-двигательных корректировок, во второй - концентрации внимания, в третьей - точному пространственно-временному дифференцированию, в четвёртой -психическим качествам, в основе которых лежит система перцептивно-интеллектуальных и эмоционально-волевых процессов [6].

Выделяя психологическую составляющую соревновательной деятельности, Т.Т. Джам-гарова (1979) предложила свою классификацию. В её основу было положено взаимодействие участников соревновательного процесса, проявляющееся как в форме противоборства, так и в форме сотрудничества. В первом случае психический и физический контакт осуществляется непосредственно и может быть жёстким, как в единоборствах и контактных спортивных играх, и опосредованным, как в неконтактных спортиграх. Во втором случае данный контакт проявляется условно, когда спортсмены не входят в непосредственный физический контакт в ходе выполнения соревновательного упражнения.

Исходя из особенностей психологической подготовки спортсменов, А.Ф. Щекин, Ю.И. Журавлева и Е.В. Ярошенко выделяют: индивидуальные виды спорта с учётом специфики судейства, по количественному измерению соревновательного результата, прямые единоборства, командные виды спорта, эстафеты [9].

В свою очередь американский психолог Б.Дж. Кретти в психологическом контексте разделяет виды спорта по степени агрессивности: поощряемая, ограниченная, косвенная, агрессивность, направленная против объектов, практически не наблюдаемая. К первой группе отнесены все виды единоборств и контактно-силовые спортивные игры (регби, американский футбол и т. д.), ко второй - контактные спортивные игры, к третьей - неконтактные спортигры, к четвертой - упражнения с предметом соревновательной деятельности (гимнастические упражнения на снарядах, некоторые виды легкой атлетики, тяжёлая атлетика и т. д.), к пятой - вольные гимнастические упражнения, фигурное катание, танцы и т. д. [3].

Принимая во внимание психологические особенности соревновательной деятельности, Л.К. Серова подразделяет виды спорта на три группы. В первую группу контактных видов спорта отнесены те, в которых психологическим содержанием является непосредственное противоборство соперников (все спортивные игры и виды единоборств). Во вторую группу причислены виды спорта, в которых победа определяется по большей сумме баллов, выставляемых судейской бригадой. В авторском изложении это так называемые художественные виды спорта. В третью группу рекордных видов спорта включены те, в которых победа оценивается по лучшему количественно измеряемому результату [6].

Как следует из анализа представленных вариантов психологических классификаций, несмотря на то что к классифицированию авторы подходят с несколько разных позиций, по существу, все они отражают требования к уровню психологической соревновательной готовности, проявляющейся в состоянии эмоционально-волевой сферы спортсмена, в сформированности его психомоторных функций, а также в соответствии типа нервной системы условиям состязательной деятельности. Как показывает практика, в рамках данных требований спортивными педагогами осуществляется селекционная работа и выбор средств педагогических воздействий для развития личностных качеств юных спортсменов. Безусловно, как и в случае с классификациями видов спорта, основанными на биомеханических и физиологических особенностях, подразделение их с учётом психологических специфик представляет собой достаточно сложную задачу. Однако организация исследований в данном направлении, на наш взгляд, потенцирует в себе возможность актуализации дополнительных средств тренировочного процесса.

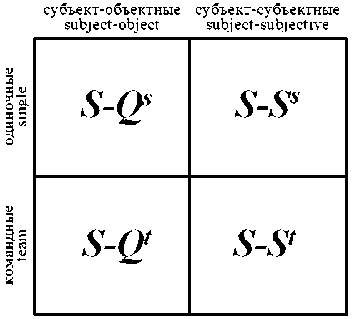

Отсутствие в теории спорта единой психологической классификации [2] даёт нам основание рассматривать в качестве перспективного направления изучение интересующего нас вопроса с позиций субъектности соревновательной деятельности. В его плоскости бытийное пространство личности спортсмена следует понимать как субъективно-объективную реальность, в которой он выступает не как пассивный объект внешних воздействий, а как активный субъект, структурирующий своё соревновательное бытие [1]. В рамках данного подхода видится логичным обсуждение видов спорта с точки зрения характера основного взаимодействия при выполнении соревновательного упражнения (деятельности). При таком подходе всё многообразие спорта может быть представлено в виде некой матрицы, предполагающей деление на субъ-ект-объектные и субъект-субъектные виды, которые также могут быть подразделены как на одиночные, так и командные, значительно отличающиеся не только по условиям соревновательной деятельности, но и по особенностям проявления процессов высшей нервной деятельности, в частности внимания и мышления (см. рисунок).

Матрица классифицирования видов спорта по характеру основного взаимодействия при выполнении соревновательного упражнения Classification of sports, grounded in the delineation of primary interactions inherent to competitive exercises

В данном аспекте виды спорта, отнесённые к группе S-Q, будут отличаться стандартностью условий при выполнении соревновательного упражнения и отсутствием непосредственного физического контакта в ходе его выполнения, а спортивный результат во мно- гом будет зависеть от качества взаимодействия с предметом соревновательной деятельности. Причём результативность упражнения напрямую будет обусловливаться способностью субъекта соревновательной деятельности к концентрации внимания при выполнении заранее разученных двигательных действий, выполняемых на фоне заочного противоборства. К данной группе следует отнести такие виды спорта, как спортивная гимнастика, индивидуальные виды художественной гимнастики, сольная акробатика, большинство видов легкой атлетики, лыжного и стрелкового спорта, силовые виды спорта, футбольный фристайл, одиночные виды санного спорта, виды многоборья и модельноконструкторского спорта, мототриал, выполнение формальных комплексов технических действий в некоторых видах единоборств (ката в карате, таолу в ушу, тхылю в тхэквондо) и т. д. Выделяя специфику видов спорта, относимых к данной группе, нельзя не отметить, что соревновательный результат в них также будет зависеть и от состояния эмоциональноволевой сферы спортсмена и развитости его личностных качеств. Однако в условиях заочного противоборства и отсутствия непосредственного физического контакта решающее значение приобретают его способность к концентрации внимания и качество двигательной памяти.

В пределах предлагаемой матрицы следующая группа видов спорта (S-Q) будет отличаться от предыдущей тем, что субъект-объектное взаимодействие уже будет носить командный характер. При этом необходимость внутри командного взаимодействия при выполнении соревновательного упражнения выдвигает дополнительные требования к проявлению свойств внимания. А именно к его распределению как способности удерживать в фокусе внимания несколько разнородных субъектов или объектов деятельности. Как показывает практика, вне зависимости от сложности решаемых задач проявление данного свойства при определённых условиях может быть автоматизировано [14], что, соответственно, предполагает выбор средств достижения данного состояния при подготовке к выполнению соревновательного упражнения. В дополнение к ним ввиду необходимости обеспечения эффективного внутрикомандного взаимодействия также актуализируется проблема поиска средств обеспечения эмоцио- нального комфорта между соучастниками соревновательной деятельности. Учитывая специфику данной группы, к ней следует отнести такие виды спорта, как парная и групповая акробатика, все виды фигурного катания, кроме одиночного, синхронное плавание, групповые упражнения в художественной гимнастике, бобслей и т. п.

В отличие от субъект-объектных видов спорта с их неизменяемыми условиями выполнения соревновательного упражнения, в субъект-субъектных соревновательный результат в большей степени зависит не столько от техники владения соревновательными действиями, сколько от способности рационально их применять и приспосабливать к динамически изменяющимся условиям соревновательной деятельности. Ввиду данной особенности в ситуационных видах спорта существенное значение приобретают такие свойства внимания, как переключение и распределение, понимаемые как изменение направления сознания с одного предмета деятельности на другой в ходе её осуществления и способности субъекта деятельности удерживать в центре внимания несколько разнородных объектов одновременно [14], что позволяет осуществлять несколько действий параллельно. Именно они в условиях изменяющейся тактической ситуации позволяют оперативно переключаться с выполнения одних действий на другие. Так, например, не каждый спортсмен, специализирующийся на выполнении формальных комплексов, может успешно конкурировать с соперником в вольном поединке, несмотря на его отточенную технику движений. Или же далеко не каждый футбольный фристайлер может успешно взаимодействовать с игроками своей команды и коллективно противодействовать команде соперников, когда приходится удерживать в фокусе внимания и действия с соревновательным предметом, и действия игроков своей команды, и игроков команды соперников. Всё это и ведёт к необходимости целенаправленного развития способности к переключению и распределению внимания у представителей субъект-субъектных видов спорта. И как свидетельствуют результаты проведённых ранее исследований, данные свойства внимания, впрочем, как и другие, достаточно хорошо поддаются развитию [4].

Говоря о способности субъекта соревновательной деятельности к переключению и распределению внимания, следует отметить, что данные свойства приобретает свою практическую ценность только вкупе с его способностью к мышлению. При этом первостепенное значение в субъект-субъектных видах спорта приобретают конвергентные и дивергентные интеллектуальные способности. Первые отражают скорость и эффективность мышления, а вторые - его нестандартность, что в скоротечных и мало предсказуемых условиях состязательной деятельности в первую очередь определяет соревновательную результативность.

Акцентируя внимание на необходимости развития дивергентного мышления у представителей субъект-субъектных видов спорта, видится естественным рассмотреть результаты исследований, проведённых в области теории и методики профессионального (Г. Л. Драндров, В. А. Бурцев, Е.В. Бурцева, 2014; Л.Р. Яруллина, 2014; М.В. Богданова, М.Ю. Богданова, 2021) и общего образования (Е.А. Алексеева, 2015; М.А. Куликовская, И.Г. Поспелов, 2016; Г. А. Шиян, 2016; Е.А. Бабенко, П.А. Хаткина, 2021 и др.). В указанных работах теоретически обоснована и экспериментально подтверждена высокая эффективность применения активных методов обучения при подготовке к выполнению предстоящей деятельности. Экстраполируя их практику тактической подготовки в ситуационных видах спорта, можно ожидать повышение эффективности соревновательной деятельности спортсменов массовых разрядов за счёт формирования у них способности к самостоятельному поиску средств достижения цели деятельности в виде разработки вариантов развёртывания тактической ситуации. При этом, как свидетельствует многолетний опыт, применение так называемых репродуктивных методов обучения далеко не всегда обеспечивает оперативное достижение желаемого результата. Из этого можно заключить, что если в субъ-ект-объектных видах спорта применение репродуктивных методов обучения, суть которых заключается в строгом выполнении рекомендаций спортивного педагога, достаточно эффективно в технической подготовке спортсмена, то в субъект-субъектных арсенал методов технико-тактической подготовки должен быть дополнен активными методами обучения технико-тактическим действиям.

Заключение. Проведённый теоретический анализ научно-методической литературы позволяет заключить, что современный этап развития детско-юношеского спорта характеризуется самыми разнообразными тенденциями в своём развитии и поиском новых подходов к организации учебно-тренировочного процесса. Однако следует признать, что большинство исследований проведены в рамках традиционного подхода к его организации.

Как следует из изложенного выше, при решении задачи выявления средств и методов, позволяющих повысить продуктивность учебно-тренировочного процесса спортсменов массовых разрядов, целесообразно опираться на принцип первичности соревновательной деятельности по отношению к тренировочной. В свою очередь, его реализация предполагает классифицирование видов спорта, что обеспечит не только конкретизацию каждого из них в целостной системе, но и позволит дополнительно выявить средства и методы учебно-тренировочного процесса, потенциально позволяющие повысить его эффективность.

В настоящее время в теории спорта наряду с уже разработанными классификациям видов спорта предпринимаются новые попытки их систематизации, в основу которых положены различные признаки. К числу перспективных направлений следует отнести систематизацию видов спорта с позиций субъектности соревновательной деятельности. В данном контексте появляется возможность классифицировать виды спорта по характеру основного взаимодействия при выполнении соревновательного упражнения. Это позволяет, во-первых, определить специфические свойства внимания, обусловливающие эффективность соревновательной деятельности, и, соответственно, подобрать средства их целенаправленного развития. Подтверждение этому мы видим в положении психологической теории деятельности, согласно которой внимание в значительной степени обусловливает эффективность осуществляемой деятельности (Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); во-вторых, рассматривать юного спортсмена как активного субъекта деятельности, самостоятельно структурирующего своё соревновательное бытие. Исходя из этого, появляется возможность выбора наиболее адекватных методов технико-тактической подготовки спортсменов массовых разрядов.

Список литературы Классифицирование видов спорта как теоретическая основа расширения арсенала средств и методов тренировочного процесса спортсменов массовых разрядов

- Гусейнов, А.Ш. Новые тенденции развития психологии спорта: субъектно-бытийный подход / А.Ш. Гусейнов // Ресурсы конкурентоспособности спортсменов: теория и практика реализации. – 2016. – № 1. – С. 62–71.

- Дерябина, Г.И Краткий курс лекций по спортивной психологии / Г.И. Дерябина. – https://studfile.net/preview/9586751/ (дата обращения: 24.102022).

- Кретти, Б.Дж. Психология в современном спорте / Б.Дж. Кретти. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 224 с.

- Маркиянов, О.А. Развитие свойств психических процессов как составляющая психологической подготовки спортсмена / О.А. Маркиянов, А.И. Орлов, Т.И. Орешкина // Вестник спортивной науки. – 2009. – № 2. – С. 8–11.

- Новиков, А.А. Основы спортивного мастерства / А.А. Новиков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Совет. спорт, 2012.– 254 с.

- Серова, Л.К. Психологическая классификация видов спорта // Ученые записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 1 (155). – https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-klassifikatsiya-vidov-sporta (дата обращения: 27.10.2022).

- Федоров, А.Г. Технико-тактические характеристики соревновательной деятельности кикбоксёров различных стилей ведения поединка / А.Г. Федоров // Актуальные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровления различных категорий населения ХМАО-Югры: сб. материалов. – Ханты-Мансийск, 2019. – С. 81–84.

- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (последняя редакция). – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/ (дата обращения: 27.10.2022).

- Щекин, А.Ф. Классификация видов спорта / А.Ф. Щекин, Ю.И. Журавлева, Е.В. Ярошенко // Технологии, образование, наука: стратегия прорыва: сб. науч. тр. – Белгород: АПНИ, 2020. – С. 50–53.

- Asmussen, E. Similarities and dissimilarities between static and dynamic exercise / E. Asmussen // Circ Res. – 1981. – Vol. 48. – Р. 13.

- Gallagher, K.M. Classification of sports and the athlete’s heart. In: The Athlete and Heart Disease / K.M. Gallagher, P.B. Raven, J.H. Mitchell / Edited by R.A. Williams. – Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 1999. – Р. 9.

- Mitchell, J.H. Cardiovascular adaptation to physical activity. In: Physical Activity, Fitness, and Health / Edited by C. Bouchard, R. Shephard and Stephen T. Champaign / J.H. Mitchell, P.B. Raven. – IL: Human Kinetics, 1994. – 286 р.

- Mitchell, J.H. Static (isometric) exercise and the heart: physiological and clinical considerations / J.H. Mitchell, K. Wildenthal // Annu Rev Med. – 1974. – Vol. 25. – Р. 369.

- Spelke, E. Skills of divided attention / E. Spelke, W. Hirst, U. Neisser // Cognition. – 1976. – Vol. 4. – Р. 215–230.