Классификация и моделирование отраслей промышленности по показателям топливоёмкости

Автор: Орлов А.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена группировка отраслей промышленности по показателям топливоёмкости. Для снижения размерности статистической совокупности выполнен корреляционный анализ, позволивший определить факторы, оказывающие наибольшее влияние на формирование топливоёмкости промышленности. С помощью метода регрессионного анализа рассмотрено влияние факторов на топливоёмкость отраслей промышленности.

Топливоёмкость, многомерная классификация, корреляция, кластерный анализ, уравнение регрессии, моделирование, отрасль промышленности

Короткий адрес: https://sciup.org/14083653

IDR: 14083653 | УДК: 338.2:338.012

Текст научной статьи Классификация и моделирование отраслей промышленности по показателям топливоёмкости

В структуре потребления энергии в России доминирует промышленность: в потреблении первичной энергии доля промышленности в 2011 г. составляла 26 %, а с учетом использования топлива на неэнергетические нужды – 32 %; в конечном потреблении энергии доля промышленности остается довольно значительной: 35,3 % в 2011 г. (43,6 % при учете неэнергетических нужд), но постепенно снижается (на 3 % в 2000–2011 гг.) [1].

В 2011 году на промышленное производство приходилась самая высокая доля конечного потребления природного топлива (37,7 % от всего конечного потребления, или 76,5 млн т.у.т.). Потребление природного газа промышленным производством в 2011 году составило 67,4 млн т.у.т., или 36,5 %, а потребление тепловой энергии – 83,5 млн т.у.т., или 45,4 %.

Высокая энергоемкость российской экономики дорого обходится стране с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, доходной части государственного бюджета, конкурентоспособности промыш- ленности, здоровья населения и охраны окружающей среды, но в то же время предоставляет значительные возможности для экономии.

Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью российской экономики, и позволит России:

-

- повысить энергетическую безопасность;

-

- стимулировать стабильное экономическое развитие, в частности повысить конкурентоспособность промышленности, получить дополнительные доходы от экспорта нефти и газа и высвободить бюджетные ресурсы;

-

- улучшить экологическую обстановку [2].

Специфика повышения энергоэффективности в отдельных отраслях промышленности предопределила необходимость выделения секторальных направлений по реализации программных мероприятий по повышению энергоэффективности и снижению энергоёмкости.

Цель исследований . Классифицирование отраслей промышленности по показателям топливоёмкости.

В качестве метода классификации данных объектов нами был выбран кластерный анализ.

В данной работе проведена классификация множества объектов по множеству переменных. Для проведения такой многомерной классификации используются методы кластерного анализа. Группы близких по какому-либо критерию объектов обычно называются кластерами.

Кластерный анализ – это способ группировки многомерных объектов, основанный на представлении результатов отдельных наблюдений точками подходящего геометрического пространства с последующим выделением групп как «сгустков» этих точек [3, 4].

Для оценки степени различия топливоёмкости был проведен кластерный анализ по 13 отраслям промышленности.

Перед использованием метода кластерного анализа были выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на формирование топливоёмкости промышленности и которые целесообразно использовать как основу многомерной классификации.

В данной работе методом для выбора факторов является корреляционный анализ, который позволяет выбрать из всей совокупности рассматриваемых факторов для дальнейшего анализа наиболее существенные.

Главным инструментом корреляционного анализа является матрица корреляций, представляющая собой таблицу, в которой по вертикали и горизонтали располагаются наборы факторов, а внутри – парная корреляция факторов.

Для проведения корреляционного анализа исходными данными послужили данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики за 2005–2011 годы [5].

В качестве зависимого показателя (Y) была взята топливоёмкость промышленности (т.у.т./тыс. рублей), факторными признаками (Х) выступили следующие:

-

X 1 – затраты на технологические инновации организаций промышленности по видам экономической деятельности, млн руб.;

-

Х 2 – удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций, %;

-

Х 3 – удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, %;

-

Х 4 – среднегодовая численность работников организаций, тыс. чел.;

-

Х 5 – инвестиции в основной капитал, трлн руб.;

-

Х 6 – удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объеме основных фондов, %;

-

Х 7 – степень износа основных фондов в организациях, %;

-

Х 8 – коэффициент выбытия основных фондов в организациях, %;

-

Х 9 – коэффициент обновления основных фондов в организациях, %;

-

Х 10 – число предприятий и организаций промышленности, единиц.

Влияние вышеназванных факторов на топливоёмкость определяется с помощью корреляционной матрицы (табл. 1).

По данным, приведенным в таблице 1, можно заметить, что все факторы ( X 1 – X 10 ) в разной степени связаны с результативным показателем. Парные коэффициенты корреляции определяют не только между зависимыми и факторными признаками. Большое значение имеют также коэффициенты корреляции, рассчитанные между факторными признаками.

Таблица 1

Матрица парных коэффициентов корреляции для совокупности отраслей промышленности

|

Y |

X 1 |

X 2 |

X 3 |

X 4 |

X 5 |

X 6 |

X 7 |

X 8 |

X 9 |

X 10 |

|

|

Y |

1,00 |

||||||||||

|

X 1 |

-0,92 |

1,00 |

|||||||||

|

X 2 |

-0,54 |

0,51 |

1,00 |

||||||||

|

X 3 |

-0,22 |

0,24 |

0,54 |

1,00 |

|||||||

|

X 4 |

0,82 |

-0,93 |

-0,16 |

-0,03 |

1,00 |

||||||

|

X 5 |

-0,98 |

0,95 |

0,60 |

0,25 |

-0,84 |

1,00 |

|||||

|

X 6 |

-0,44 |

0,64 |

0,39 |

0,66 |

-0,57 |

0,54 |

1,00 |

||||

|

X 7 |

-0,58 |

0,74 |

0,11 |

0,43 |

-0,81 |

0,62 |

0,89 |

1,00 |

|||

|

X 8 |

0,84 |

-0,83 |

-0,25 |

-0,38 |

0,86 |

-0,82 |

-0,71 |

-0,89 |

1,00 |

||

|

X 9 |

-0,74 |

0,55 |

0,65 |

-0,03 |

-0,35 |

0,71 |

-0,13 |

-0,10 |

-0,27 |

1,00 |

|

|

X 10 |

0,72 |

-0,51 |

-0,43 |

-0,33 |

0,43 |

-0,58 |

-0,15 |

-0,29 |

0,61 |

-0,56 |

1,00 |

Для отбора наиболее значимых факторов x i учитываются следующие условия:

-

- связь между результативным признаком и факторным должна быть выше межфакторной связи;

-

- связь между факторами должна быть не более 0,7. Если в матрице есть межфакторный коэффициент корреляции r xjxi > 0,7, то в данной модели множественной регрессии существует мультиколлинеарность;

-

- при высокой межфакторной связи признака отбираются факторы с меньшим коэффициентом корреляции между ними.

Из данных таблицы 1 видно, что мультиколлинеарность между факторными признаками существует. Проверка значимости парных коэффициентов корреляции показала, что связь между (y и x x1 ), (y и x x4 ), (y и x x5 ), (y и x x8 ) является существенной.

Следовательно, в основу классификации целесообразно включить следующие признаки:

-

X 1 – затраты на технологические инновации организаций промышленности по видам экономической деятельности, млн руб.;

-

Х 4 – среднегодовая численность работников организаций, тыс. чел.;

-

Х 5 – инвестиции в основной капитал, трлн руб.;

-

Х 8 – коэффициент выбытия основных фондов в организациях, %.

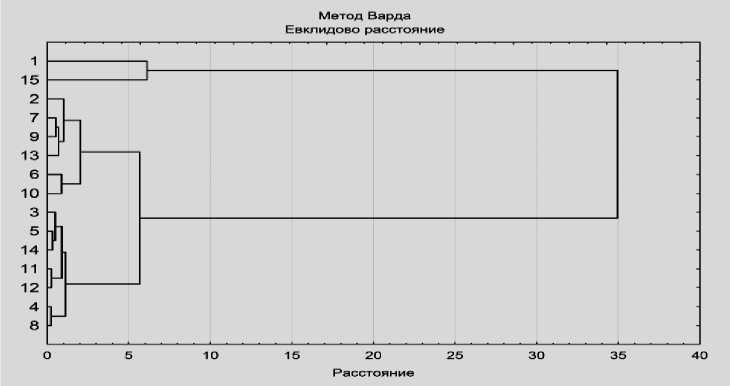

Для объединения отраслей промышленности в кластеры по признакам, указанным выше, воспользовались методом Варда и евклидовым расстоянием. Исследование проводилось с использованием программно-прикладного пакета STATISTICA [2].

Результатом объединения является дендрограмма (рис. 1), по оси ординат которой отражены отрасли промышленности, а по оси абсцисс показано значение интегрального показателя, представленного величиной, сформированной на основе исследуемых показателей. Данный показатель не имеет единицы измерения, а является многомерной статистической оценкой.

Рис. 1. Дендрограмма кластеризации методом Варда

По результатам многомерной группировки получены 3 кластера (табл. 2), определяющие топливоём-кость отраслей промышленности.

Результаты кластеризации отраслей промышленности

Таблица 2

|

Номер кластера |

Количество отраслей |

Наименование отраслей промышленности |

|

1 |

2 |

1 – добыча полезных ископаемых 15 – производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

|

2 |

6 |

|

|

3 |

7 |

|

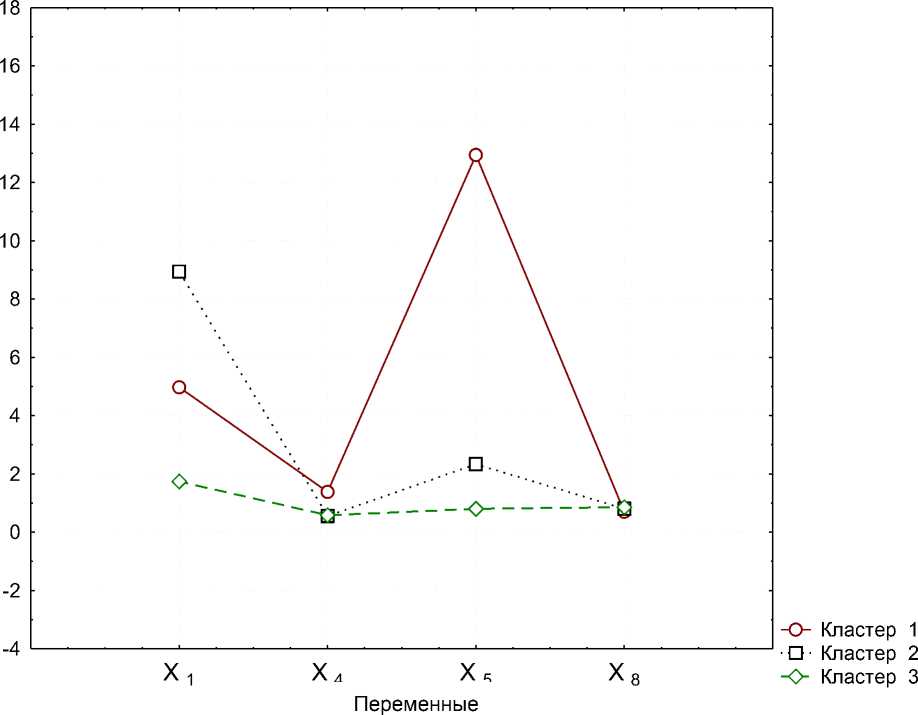

Анализируя полученные описательные характеристики (табл. 3), можно отметить, что по средним значениям отрасли промышленности, попавшие в первый кластер, можно отнести к отраслям, характеризующимся средними затратами на технологические инновации и высоким объёмом инвестиций в основной капитал. Среднегодовая численность работников организаций в первом кластере превышает этот показатель во втором и третьем кластере. Коэффициент выбытия основных фондов во всех трех кластерах примерно одинаков.

Характеристика отраслей промышленности по факторам топливоёмкости

Таблица 3

|

Номер кластера |

X 1 |

X 4 |

X 5 |

X 8 |

|

1 |

4,97 |

1,38 |

12,94 |

0,70 |

|

2 |

8,94 |

0,55 |

2,33 |

0,80 |

|

3 |

1,74 |

0,58 |

0,80 |

0,85 |

Второй кластер характеризуется высокими затратами на технологические инновации и средним объёмом инвестиций в основной капитал.

Третий кластер характеризуется низкими затратами на технологические инновации и низким объёмом инвестиций в основной капитал.

Графически средние значения факторов топливоёмкости представлены на рисунке 2.

Рис. 2. График средних значений по кластерам

С помощью метода регрессионного анализа, позволяющего определить аналитическое выражение связи между результативными и факторными признаками, рассмотрено влияние факторов на топливоём-кость отраслей промышленности. Исследование проводилось с использованием программного пакета Statgraphics. Полученные результаты представлены в таблице 4.

Характеристика регрессионных моделей

Таблица 4

|

Номер кластера |

Модель |

Множественный коэффициент детерминации |

F-критерий (табличное значение при α =0,05) |

|

1 |

Y = -0,864 X 5 + 3,996 |

0,825 |

23,53 (6,61) |

|

2 |

Y = -5,08 X 5 + 8,31 |

0,893 |

41,77 (6,61) |

|

3 |

Y = 3,46-1,54∙10-4 Х 1 - 5,26∙10-4 Х 4 |

0,782 |

7,18 (6,94) |

Зависимость результирующего фактора (Y – топливоёмкость отраслей промышленности, т.у.т./тыс. рублей) для трех кластеров описывается экономико-математическими моделями, приведенными в таблице 4.

Качество и достоверность полученных регрессионных моделей были проверены с помощью статистики R2 – коэффициента детерминации. По расчетам, коэффициент детерминации для 1-, 2- и 3-го кластера составляет соответственно 82,5 %, 89,3 и 78,2 %. Статистическая значимость полученной модели подтверждается при помощи F-теста критерия Фишера. Расчетные показатели F приведены в таблице 4. Табличные значения F-критерия меньше фактических, отсюда подтверждается значимость полученных для каждого кластера уравнений регрессии и множественного коэффициента детерминации.

Следовательно, можно утверждать, что разработанные экономико-математические модели являются достоверными.

Анализ уравнений регрессии для первого и второго кластера показал, что с ростом инвестиций в основной капитал топливоёмкость будет иметь тенденцию к снижению, причём во втором кластере влияние данного фактора выше, чем в первом.

Рост затрат на технологические инновации и среднегодовой численности работников для отраслей третьего кластера приведет к снижению топливоёмкости.

Из вышесказанного следует, что использование кластерного анализа позволяет классифицировать отрасли промышленности по показателям теплоёмкости и определить направления инвестиций в каждый из этих объектов анализа, а также является основанием для разработки программ по повышению энергоэффективности и снижению энергоёмкости в отраслях промышленности.