Кластеризация крымских дестинаций в правовом поле России

Автор: Василенко Валентин Александрович, Василенко Александр Валентинович

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Экономические проблемы и перспективы развития крыма как туристского региона

Статья в выпуске: 1 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье дается краткая характеристика рекреационных ресурсов, потенциал рекреационной привлекательности Крымского полуострова в целом, который в условиях нахождения в составе Украины остался нереализованным. Структурная перестройка Украины, начатая более 20 лет назад, привела к кризису санаторно-курортного комплекса Крыма, представляющего в недавнем прошлом мощную курортную базу, именуемую всесоюзной здравницей. Возрождение курортно-рекреационной сферы Крыма в новых условиях является важнейшей социальной задачей и важным сегментом развития экономики, остро нуждающегося в обеспечении конкурентных преимуществ отечественных субъектов хозяйственной деятельности на внутреннем и международном рынке. Обосновывается возможность и необходимость использования этого потенциала на практике в новых, российских условиях хозяйствования путем создания новых организационных форм функционирования санаторно-курортных предприятий (СКП). Доказывается перспективность такой формы организации производства предприятий, какой являются интеграционные кластерные объединения на основе сотрудничества как между самими СКП, так и другими смежными предприятиями, учреждениями, организациями, которые принимают участие в выработке санаторно-курортных продуктов. Кластерные объединения, в отличие от работающих в одиночку предприятий, СКП, как более эффективные, способны не только совместно выживать, но и отчислять часть средств на восстановление природных и антропогенных рекреационных ресурсов и тем самым сохранять уникальную привлекательность дестинаций. Предлагается логическая модель формирования курортных кластеров дестинаций, ориентированная на обеспечение доступности оздоровления широких слоев населения в соответствии с задачами социальной туристской политики государства.

Курортные кластеры дестинаций, формирование, развитие, модель

Короткий адрес: https://sciup.org/140206372

IDR: 140206372 | УДК: 338.48 | DOI: 10.12737/7920

Текст научной статьи Кластеризация крымских дестинаций в правовом поле России

С возвращением в Россию крымчане обрели надежду на поступательное и динамичное развитие всех ведущих отраслей экономики своего полуострова, в т. ч. и рекреационной сферы. Рекреационная привлекательность Крыма как традиционной туристской дестинации не вызывает сомнений. Это уникальное природно-климатическое, ресурсно-антропогенное образование с благоприятными условиями развития конкурентоспособного и диверсифицированного санаторно-курортного и туристского секторов региональной экономики.

Главными природными рекреационными ресурсами (РР) региона являются уникальные климатические условия, пляжи, лечебные грязи, источники различных минеральных вод (бальнеологические ресурсы), объекты природно-заповедного фонда, пейзажные ресурсы, спелеоресурсы и др. Однако доля вовлечения в рекреационную деятельность имеющегося потенциала незначительна — в систему экскурсионного обслуживания РК включено, по разным оценкам, лишь до 50% возможных природных объектов [1, с. 13].

На территории Крымского федерального округа (КФО) находятся более 11,5 тыс. памятников истории, культуры, архитектуры, из которых около 150 историко-архитектурных объектов внесены в каталоги ЮНЕСКО. Однако разрушение и неудовлетворительное состояние объектов исто- рико-культурного наследия обуславливает потерю ими туристической ценности или ограничения посещения. В систему экскурсионного обслуживания включено 219 объектов показа, а из 11,5 тыс. памятников истории и культуры в настоящее время в туристических целях используется только 20% [1, с. 13].

В настоящее время в Республике насчитывается свыше 650 объектов размещения, в т. ч. 245 — круглогодичного функционирования и 411 — сезонного (62,6%). Основным средством размещения традиционно являются санаторно-курортные предприятия (СКП) — 553 объекта, рассчитанные на 119,5 тыс. мест. Санатории в основном сосредоточены в районе Большой Ялты и Сакско-Евпаторийском регионе, пансионаты получили распространение в Алуште, Ялте, Судаке, Феодосии, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах [1, с. 13].

Как видно из краткой и далеко не полной характеристики рекреационных и других ресурсов Крыма, потенциал рекреационной привлекательности полуострова весьма ощутим. Тем не менее, его практическая реализуемость, с точки зрения экологических, социальных и экономических компонент, наталкивается на множество проблем, возникших за последнее двадцатилетие. Производственная, в том числе и рекреационная деятельность курортных предприятий, транспорт и неорганизованные туристы формируют угрозы экологической безопасности на территории Крыма, поскольку увеличивается антропогенная нагрузка на окружающую природную среду, что в сочетании с ростом техногенного влияния обуславливает ухудшение их экологического и санитарного состояния, ведущего к падению конкурентоспособности здравниц и Крыма в целом как дестина-ции. Нерациональное использование ресурсов прибрежной зоны, сдвиги и абразивные процессы, отсутствие надлежащих берегоукрепительных и противооползневых работ, хаотичная застройка курортных территорий, в том числе и в заповедных зонах, пляжах привело к снижению уровня использования этой составляющей ре- креационного потенциала РК и неудовлетворительному состоянию береговой линии и пляжей.

Невнимание и даже пренебрежительное отношение к объектам историко-культурного, архитектурного наследия, культурных и природных ландшафтов привели к их неудовлетворительному состоянию, а порой и разрушению, что ограничило возможность их посещения и снизило аттрак-тивность. То же можно сказать о состоянии уникальной флоры и фауны, естественных ландшафтов Крыма (особенно в районе потухшего вулкана Карадаг), что приводит к изъятию из туристического оборота значительной доли потенциально аттрактивных и конкурентоспособных рекреационных территорий.

Усиление неравномерности нагрузки на рекреационный потенциал РК в связи с существованием значительных неосвоенных рекреационных территорий (западная и восточная части полуострова), а также неэффективное использование туристического потенциала горных, предгорных и степных районов приводит к чрезмерной нагрузке южных, юго-восточных и юго-западных районов Крыма во время курортного сезона. В то же время неравномерность использования существующего рекреационного фонда в течение года в связи с небольшой продолжительностью активного курортного сезона, кроме объективных причин (падение жизненного уровня населения), объясняется в значительной мере неразвитостью транспортной, курортной и коммунальной инфраструктуры, а также просчетами в маркетинговой политике курортов.

Коррупционная и теневая составляющая СКП также сыграла свою роль. Тениза-ция услуг туристско-рекреационного комплекса систематически приводила к потере значительной доли фактических и потенциальных доходов, что практически лишало возможности развития коммунальной инфраструктуры и недостатку средств на восстановление РР. Следовательно, нынешнее экономическое состояние санаторно-курортной сферы (СКС) можно охарактеризовать как сектор экономики с неудовлетво- рительным состоянием объектов материально-технической базы и инфраструктуры, недостаточным уровнем конкурентоспособности продукта и ограниченным набором санаторно-курортных услуг; низкими качеством и инновационностью туристических, лечебных и сопутствующих услуг и их несоответствием мировым стандартам; недостаточной обеспеченностью высококвалифицированными специалистами, современным оборудованием и технологиями. Однако такая характеристика будет неполной, если к этому не добавить, что СКС имеет слабую и нерациональную территориальную организацию санаторно-курортной и туристской деятельности; отсутствует четкое функциональное зонирование и особый колорит (стиль) застройки курортных дестинаций. При этом нельзя не отметить и необходимость разрешения ряда социальных проблем, связанных с сезонной работой (безработицей) и простоями часто дорогостоящего технологического оборудования и специальных сооружений в межсезонье.

Возрождение курортно-рекреационной сферы (КРС) Крыма в новых условиях является важнейшей социальной задачей и сегментом развития экономики, остро нуждающимся в обеспечении конкурентных преимуществ отечественных субъектов хозяйственной деятельности на внутреннем и международном рынке. Развитие СКС является также эколого- и социально значимой задачей, которая накладывает особые обязательства на местные органы власти (МОВ) и государственные органы управления страны как социального государства [2, ст. 7], требующие трансформаций рекреационного комплекса с целью доступности курортных услуг широким слоям населения на основе дифференциации и диверсификации.

Возрастающие нагрузки на человека физического, техногенного и экологического свойства обостряют проблемы оздоровления и качественного отдыха каждого члена общества и социума в целом и требуют адекватных отзывов рекреационной системы по удовлетворению потребительского спроса широких слоев населения. В то же время дальнейшее развитие СКС не может осуществляться без учета законов природопользования, вызывающих потребность в управлении курортно-рекреационным потенциалом территорий (КРПТ) на основе сохранения и поддержания РР — источников благосостояния населения и существования самой рекреационной системы.

В условиях структурной перестройки экономики Украины, начатой более двадцати лет назад, санаторно-курортный комплекс (СКК) Крыма, представлявший в недавнем прошлом мощную курортную базу, именуемую всесоюзной здравницей, пришел в кризисное состояние.В условиях рыночных изменений и отсутствия государственной поддержки центр тяжести проблем сместился непосредственно на СКП, а важнейшая социальная составляющая — такая, как оздоровление людей, трансформировалась в экономическую компоненту и стала доминирующей основой их выживания и развития. Многие санаторные учреждения были перепрофилированы в менее затратные пансионаты и базы отдыха без лечения, дорогостоящее оборудование распродано или утилизировано, а здания специального и лечебного назначения заброшены или сменили владельцев с новыми функциями. Некоммерческие по своей сути СКП изменили свою отраслевую направленность, выйдя из сферы здравоохранения и профсоюзов, став на путь развития прямой коммерциализации. Отдельные учреждения, сменив собственников и сохранив свою ведущую направленность, превратились в дорогостоящие бальнеологические островки для VIP-персон, недоступные для большинства граждан, нуждающихся в лечении и оздоровлении. Оставшиеся предприятия в условиях прекращения дотаций, ликвидации профсоюзных путевок и снижения уровня жизни населения, пытались выжить, сокращая персонал и целый ряд нерентабельных процедур. СКП в условиях падения реального спроса и заполняемости средств размещения (до 30% в летнее время и 5–15% в зимнее время) переходили на сезонное обслуживание, терпя убытки. Тяжелое экономическое состояние предприятий, несо- ответствие качества и цены услуг усугублялось хищническим, по сути, потреблением природных рекреационных ресурсов, на восстановление (сбережение) которых просто не хватало средств.

Изменить неблагоприятную ситуацию в создавшихся условиях можно было путем создания новых организационных форм функционирования СКП. Перспективной формой организации производства предприятий СКП Крыма могут являться интеграционные кластерные объединения, т. е. сотрудничество как между самими СКП, так и другими смежными предприятиями, учреждениями, организациями, которые принимают участие в выработке санаторно-курортных продуктов (СКПП). Кластерные объединения, в отличие от работающих в одиночку предприятий, как более эффективные способны не только совместно выживать, но и отчислять часть средств на восстановление природных и антропогенных РР и тем самым сохранять уникальную привлекательность дестинаций. Однако в условиях пребывания Крыма в составе Украины, пусть даже в статусе автономии (АРК), это было невозможно, т. к. в стране до сих пор отсутствует необходимая правовая база по созданию кластеров1, хотя отдельные и весьма существенные теоретические наработки существовали, из которых выделяются труды М. Войнаренко [3]. Здесь уместным будет заметить, что попытки создания кластеров в Крыму уже были. Среди них туристический кластер «Севастополь» [4] и кластер «Евпатория-ку-рорт» [5], организаторы которых, к сожалению, не были вооружены необходимыми методическими документами и положениями. Самым печальным является то обстоятельство, что «погоня за модой» без глубокого научно-экономического обоснования и неудачи могут дискредитировать даже самые добрые начинания.

Возможность и необходимость интеграционного развития субъектов хозяйствования на основе кластеров в России (в отличие от Украины) поддерживается целым рядом документов, принятых на государственном уровне — Федеральными законами, Указами Президента, Постановлениями и Распоряжениями Правительства РФ, а также Программами, Концепциями и даже «Методическими рекомендациями по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации». Данные документы конкретизируются в Федеральном Законе Российской Федерации «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [6], в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» [7], а также Целевой программой «Развитие туризма и курортов в Крыму на 2015–2017 гг.» [8]. Данные документы открывают перспективы для развития экономики Крыма, однако их реализация требует корректировки и привязки к местным условиям, проработанности и выработки определенных инструментов такой эффективной формы интеграции, какой является кластеризация.

Изучению проблем развития рекреационной сферы на основе рационального социально-экономического развития территорий, дестинаций и маркетингу мест посвящены работы А. Ветитнева [9], А. Ки-зима [10], Ф. Котлера [11], О. Никитиной [12], Н. Платоновой [13], Т. Ткаченко [14] и др. К сожалению, в трудах приведенных исследователей почти не уделяется внимание интеграционному развитию анализируемых систем. Проблемы построения кластеров, в том числе и в СКС, нашли отражение в трудах ряда исследователей (А. Васильев [15], М. Войнаренко [3], Е. Карпова [16], С. Куницин [17], Т. Левченко [18], М. Портер [19]), которые описывали состав, структуру кластеров, а иногда их представляли графически с разной степенью укрупнения. В то же время ряд аспектов формирования курортных кластеров дестинаций остались за пределами интересов исследователей, главным из которых является формирование и управление развитием курортных кластеров дестинаций (ККД), обе- спечивающих доступность для широких слоев населения и эффективную оздоровительную деятельность в рыночных условиях хозяйствования. При этом важнейшее значение приобретают правовые и организационно-методические аспекты имплементации кластерного построения системы СКК Крыма. Именно эти нерешенные вопросы, а также отсутствие надежной системы теоретико-методической поддержки кластеризации на основе организационного взаимодействия агентов интеграции в новых российских условиях обусловили необходимость данной работы.

Преимущества от интеграции, точнее, кластеризации очевидны. Они освещались и освещаются в различных трудах ученых, практиков, исследователей, относящихся прямо и косвенно к той или иной сфере деятельности и способствуют в определенной мере разрешению конкретных проблем. Тем не менее, даже сторонники развития кластеров имеют неодинаковые, порой, противоречивые взгляды на процесс построения моделей кластеризации, условий и предпосылок возникновения кластеров, их структуре, методам и приемам их формирования. Специалисты едины в одном: кластеры нужны; они имеют явное преимущество перед предприятиями-одиночками; позволяют на основе взаимодействия диверсифицировать и дифференцировать продукцию и услуги; вырабатывать общую и взаимоувязанную производственно-ресурсную, социальную и маркетинговую политику; получать дополнительную выгоду от синергетического эффекта, появляющегося в результате совместных действий.

Изменение организационных форм СКП в направлении объединений диктуются технологическими, организационными, управленческими, социальными, маркетинговыми и другими условиями и предпосылками. Так, например, для эффективного использования существующих и новых медицинских технологий в СКП необходимы значительные средства, большие масштабы производства и массовые рынки сбыта санаторно-курортных продуктов (СКПП) и услуг (СКПУ), а также объединение уси- лий предприятий по рекламе, комплексному обслуживанию отдыхающих. Следовательно, требуется системный подход, рассматривающий проблему трансформации организационных форм во взаимосвязях на основе единого управления СКП с учетом их социальной направленности, экологической и экономической компонент, а также основных и сопутствующих процессов и явлений во взаимосвязи с внутренними и внешними институтами. Доминирующее значение при этом приобретают факторы сбережения природных и антропогенных ресурсов на базе рационального природопользования и охраны окружающей среды с учетом социальных интересов местного населения и социума в целом. В этом смысле уровень интеграционной трансформации предприятий СКС, очевидно, будет возрастать, на основе объективных причин и мотивов, побуждающих субъекты хозяйствования к объединению в курортные кластеры дестинаций (ККД) на уже освоенных территориях.

Анализ приведенных трудов [3, 4, 15– 20] и других работ показал, что набор структурных элементов формирования кластера практически везде одинаков, однако их построение и взаимосвязи зависят от выбранного подхода, его содержания и представления.

Международный опыт кластеризации показывает два принципиально разных подхода с точки зрения инициации объединения — «сверху–вниз» и «снизу–вверх». Так, например, к первому подходу относится британская модель формирования кластеров, в которой ведущую роль играет Министерство экономического развития страны. Для этой модели характерно централизованное финансирование проектов правительством и возможными специальными грантами Евросоюза с контролем парламентом [20]. Американская модель кластеризации (второй подход) заключается в инициации создания кластера, которая исходит от компаний, университетов или общественных организаций через специально созданную фирму-посредника. Задачей этой фирмы является создание ассоциации кластера и разработка бизнес-плана процесса созда- ния кластера. Финансовые расходы по содержанию ассоциации распределяются среди ее участников. Ассоциация создает Совет кластера, который и завершает его формирование. Считается, что кластер, сформировавшийся таким способом (практически без поддержки государства), имеет больший потенциал конкурентоспособности, хотя и предполагает более длительный процесс формирования кластера, который не все организации в состоянии пройти до конца [20, с. 29]. Заметим, что выбор любого подхода требует определенных финансовых вложений, которых для крымских СКП в составе Украины не нашлось. Это, кстати, является одной из существенных причин провала попыток создания ранее упомянутых кластеров в Крыму [4, 5].

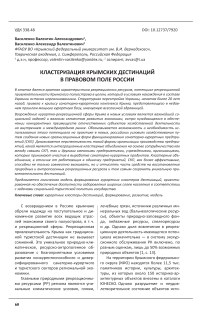

Финансовая государственная поддержка кластеров в Российской Федерации носит адресный характер и направлена в первую очередь на повышение внутренней и внешней конкурентоспособности участников кластера. На этой основе, а также по итогам анализа работ [3, 4, 15–20] и собственное видение затронутой проблемы позволили предложить модель формирования ККД во взаимосвязи основных ее этапов и процессов (рис. 1).

Государственная власть в процессах формирования и развития курортных кластеров играет поддерживающую роль, задачей которой является обеспечение условий такого построения и проведение законодательной макроэкономической политики (в т. ч. и финансирования), благоприятствующей развитию кластеров. Федеральные программы развития кластеров предусматривают обеспечение их взаимоувязки со стратегиями развития отдельных отраслей, секторов экономики и ее субъектов [6] с последующим согласованием проектов в Министерстве экономического развития России.

При формировании ККД должны быть учтены интересы всех участников кластера, МОВ и населения. Движущей силой результативности кластерной деятельности являются собственные интересы участников кластера, которые комплиментарным образом вписываются в общую структуру кластеризации. Императивом стратеги- ческого развития ККД является клиентоориентированный маркетинговый подход к планированию на основе природос-бережения, аттрактивности дестинации, диверсификации, дифференциации СКПП и СКПУ, ведущих к росту их доступности и увеличению числа рекреантов. Такой подход со должным сервисным сопровождением ведет к росту имиджа ККД, созданию бренда курортных дестинаций, системному синергетическому эффекту и росту прибыли участников кластера, их финансовой возможности поддержания РР, увеличению рыночного инновационного потенциала курортного кластера.

Эффективность функционирования ККД может оцениваться долей в ВРП, уровнем зарплаты, количеством созданных рабочих мест, а самое главное — степенью удовлетворенности отдыхающих, от которой зависят не только сегодняшние результаты, но и показатели завтрашнего дня. В то же время, повышение эффективности деятельности кластера увеличивает налогооблагаемую базу территории и способствует благоприятному бизнес-климату на местах, представляя собой движущую силу роста экспорта и привлечения иностранных инвестиций в условиях СЭЗ Крыма.

Выводы. С возвращением Крыма в состав Российской Федерации поставлены новые задачи, связанные с необходимостью восстановления роли полуострова как одной из масштабных здравниц страны. Проходит широкая интеграция в систему управления сферой туризма России, принимаются меры смягчения негативных эффектов переходного периода и обеспечения развития туризма, а также повышения качества жизни населения РК.Развива-ется правовая база развития РК на основе принятия ряда законов РФ и подзаконных актов [6–8]. Так, основной целью среднесрочной государственной программы «Развитие туризма и курортов в Крыму на 2015– 2017 гг.». является создание на территории полуострова современной туристической инфраструктуры, отвечающей трем основным критериям — круглогодичность, конкурентоспособность и востребованность. На прямое развитие курортов и туризма

Рис. 1. Модель формирования курортного кластера дестинации

в Крыму до 2017 г. запланировано выделение 9 млрд 398 млн рублей, в т. ч. на разработку проектов развития ККД (по паспорту программы предусмотрено 2 509,0 тыс. руб.) [8, п. 10]. Однако вызывает сожаление, что Министерство курортов и туризма РК как автор программы не предусмотрело привлечение науки к ее реализации, несмотря на имеющиеся значительные наработки научно-методического характера в области кластерного строительства.

К многомиллиардным прямым инвестициям в экономику Крыма следует добавить частичную реприватизацию отдельных объ- ектов у лиц, пребывание которых оказалось нежелательным в Крыму и России после событий 16 марта 2014 г. Наведение правого порядка связано и со сносом незаконных строений (даже по украинскому законодательству), в первую очередь в прибрежной зоне отчуждения; проведение масштабных берегоукрепительных и противооползневых работ; приведение градостроительной и рекреационной инфраструктуры в соответствие с мировыми стандартами и целого комплекса других разноотраслевых мероприятий, направленных на возвращение Крыму имиджа курорта с мировым именем.

Список литературы Кластеризация крымских дестинаций в правовом поле России

- Стратегия экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2011-2020 годы/Совет министров АРК, Национальный институт стратегических исследований. Утвержд. ВР АРК №121-6/10 от 22.12.10. http://www.minek-crimea.gov.ua/content.php?cid=Strategy (дата обращения: 10.01.2015).

- Конституция Российской Федерации (принята референдумом 12.12.1993) (ред. от 30.12.2008). http://zakonbase.ru/konstitucija-rf (дата обращения: 05.11.2014).

- Войнаренко М.П. Кластери в iнституцiйної економiцi. Хмельницький: ХНУ, ТОВ «Трiада-М», 2011. 502 с.

- Куртева Т. Непростой опыт организации кластеров//Дiловий вiсник. 2009. №10. С. 10-12.

- Здравницы Евпатории станут единым кластером. http://sankurtur.ru/news/4450/(дата обращения: 14.02.2012).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». http://www.rg.ru/2014/12/03/krym-dok.html (дата обращения: 14.01.2015).

- Постановление Правительства РФ от 11 августа 2014 г. №790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70614732/#ixzz3NupuCPBO (дата обращения: 14.01.2015).

- Совет министров Республики Крым о государственной программе «Развитие туризма и курортов в Крыму на 2015-2017 гг.». http://news.allcrimea.net/news/2014/12/9/na-razvitie-turizma-vkrymu-potratyat-pochti-desyat-mlrd-rublei-27037/(дата обращения: 12.01.2015).

- Ветитнев А.М., Журавлева Л.Б. Курортное дело. М.: КНОРУС, 2006. 528 с.

- Кизим A.A., Вальвашов А.Н., Сайдашева О.В. Методологические аспекты повышения устойчивости региональной экономики на основе продвижения туристских дестинаций//Экономика устойчивого развития. 2012. №10. С. 102-115.

- Kotler P. Marketing Place. NY.: Free press, 1993. 367 p.

- Никитина О.А. Исследование процессов функционирования и стратегического развития региональных санаторно-курортных комплексов. -СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. 163 с.

- Минаев В.А., Платонова Н.А., Погребова Е.С. Методика анализа качества региональной инфраструктуры индустрии туризма и туристического сервиса//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2014. Вып. 8. №2. C. 38-47.

- Ткаченко Т.I. Сталий розвиток туризму: теорiя, методологiя, реалiї бiзнесу. -К.: Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2009. 537 с.

- Васильев А.В. Проблемы проектирования туристских кластеров и современные технологии их моделирования//Проблемы современной экономики. №3(43). 2012. С. 329-332.

- Карпова Е.Г., Кострюкова О.Н. Методы идентификации туристских кластеров в системе регионального туризма//Проблемы современной экономики. 2011. Вып. №4(40). С. 374-378.

- Кунiцин С.В. Механiзм управлiння розвитком пiдприємств туристично-рекреацiйної сфери. Сiмферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержаввидав», 2012. 454 с.

- Левченко Т.П., Кулян К.К., Кулян М.К. Кластерный подход к устойчивому развитию туристских дестинаций//Вестник СГУТиКД. 2012. №2(20). С. 67-72.

- Pогtег М.Е. Сlustегs аnd the New Есоnоmiсs of Соmреtentiоn//Нагvагd Виziпеss Rеviеw. 1998. Nоv.-Dес. Р. 77-90.

- Емельянов В.Е. Структуры международного бизнеса. Мурманск: Изд-во МГТУ, 2008. 88 с.