Кластеризация медиаобразов советского прошлого в текстах газеты «Аргументы и факты» в 2014–2022 годах

Автор: Балаш В.А., Иванов А.Г., Целыковский А.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Digital humanities: сквозь алгоритмы к знаниям

Статья в выпуске: 2 (69), 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты математического анализа статей газеты «Аргументы и факты», связанных с советским периодом истории. Выбор темы исследования обусловлен возросшей ролью советского исторического наследия в современной российской социальнополитической практике и идеологическом дискурсе. Цель исследования ‒ выявление наиболее характерных черт медиаобраза СССР, конструируемого и транслируемого российской медиасредой, и особенностей исторической памяти современного российского общества. Для этого были проанализированы публикации за период с 2014 по 2022 г., в результате чего были выделены тематические кластеры, отражающие характерные черты медиаобраза Советского Союза. Кроме того, был проанализирован архив публикаций с 1983 по 1991 г. Обращение к данному временному диапазону позволило установить круг тем, присутствовавших в статьях газеты «Аргументы и факты», и сопоставить их с темами публикаций постсоветского периода (2014‒2022). Для анализа современного медиаобраза СССР были выбраны первые десять (по наибольшему количеству публикаций) кластеров. Исследование показало, что выделенные тематические кластеры связаны с теми или иными достижениями Советского Союза или же с негативными последствиями его распада. Статьи выделенных кластеров конструируют образ сильного, обладающего большим потенциалом государства с богатым культурным наследием, распад которого стал катастрофическим событием. Конструирование и трансляция в медиасреде данного образа советского прошлого свидетельствуют о наличии непроработанной исторической травмы, связанной с крушением проекта построения коммунистического государства. Подобный медиаобраз является следствием стремления обрести устойчивые ценностные ориентиры в советском прошлом.

Медиа, историческая память, историческая травма, ностальгия, «Аргументы и факты», СССР

Короткий адрес: https://sciup.org/147250817

IDR: 147250817 | УДК: 94(470) | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-2-130-146

Текст научной статьи Кластеризация медиаобразов советского прошлого в текстах газеты «Аргументы и факты» в 2014–2022 годах

В 2023 году газета «Аргументы и факты» («АиФ») отметила свое сорокапятилетние. Событие освещалось многими российскими СМИ, которые подчеркивали популярность «АиФ» среди читательской аудитории и их значительную роль в социально-политической жизни страны. Эта газета действительно занимает ведущие позиции в медиапространстве современной России. Издание, возникшее первоначально в 1978 г. как информационный бюллетень и публиковавшее различную информацию для политработников, уже через два года стало выходить как еженедельная газета. Формат издания в 1980-е гг. неоднократно менялся. Увеличивались тираж и количество полос. Вид, близкий к современному, газета приобрела в 1983 г. В 1990 году «Аргументы и факты» были включены в «Книгу рекордов Гиннеса» как газета с самым большим тиражом в мире - 33,5 млн экземпляров. Общее число читателей газеты на тот момент составляло около 100 млн человек. С 1995 г. газета начала выходить за рубежом. В настоящее время «Аргументы и факты» являются еженедельным изданием с тиражом более 1,3 млн экземпляров, читательская аудитория одного печатного номера достигает 3,6 млн человек, а аудитория сайта -более 30 млн человек.

Размер печатного тиража газеты в совокупности с ее интернет-аудиторией превращает «Аргументы и факты» в довольно влиятельный фактор формирования общественного мнения. Влияние современных СМИ, перемещающихся под влиянием цифровизации, в интернет-пространство, огромно и способно оказывать детерминирующее влияние на общественное сознание и социально-политическую практику. Посредством различных медиаобразов во многом формируются представления об окружающей реальности и историческом процессе. Исторические нарративы, создаваемые и транслируемые медиасредой, укореняются в общественном сознании и складываются в определенную картину прошлого. В проведенном исследовании данный процесс будет рассмотрен на примере репрезентации образа СССР в газете «Аргументы и факты».

Теоретический анализ

Для дальнейшего исследования необходимо определиться с понятием исторической памяти, а именно: что представляет собой феномен исторической памяти в современном обществе? какими факторами он детерминирован? каковы механизмы его формирования? Основоположником исследования исторической (коллективной) памяти традиционно называется М. Хальбвакс. Исследуя механизмы формирования представлений о прошлом, он пришел к выводу о том, что индивидуальная и коллективная память определена различными социальными условиями (в терминологии автора - социальными рамками памяти). Таким образом, согласно М. Хальбваксу, индивидуальная и коллективная память является социальным конструктом [ Хальбвакс , 2007].

Тема социальной и культурной обусловленности индивидуальной и коллективной памяти получила свою дальнейшую разработку в трудах многих исследователей. К примеру, Я. Ассман, историк религии и культуры, исследовал взаимосвязь памяти и культурной идентичности. Согласно ученому, формирование индивидуальной и культурной идентичности является одной из главных функций памяти. При этом Я. Ассман выделял два вида коллективной памяти - культурную и коммуникативную. Носителями коммуникативной памяти являются индивиды (непосредственные участники событий, их круг общения). Она возникает и функционирует на повседневном уровне, а по своему содержанию включает в себя воспоминания трех-четырех поколений. Поскольку коммуникативная память не институализирована, она постепенно исчезает вместе со своими носителями. Я. Ассман пишет: «Коммуникативная память охватывает воспоминания, которые связаны с недавним прошлым. Это те воспоминания, которые человек разделяет со своими современниками… Когда носители, воплощавшие ее, умирают, она уступает место новой памяти» [Ассман, 2004, с. 53]. Культурная память представляет общепринятые в социуме представления о прошлом и не связана напрямую с индивидуальной памятью. Ее носителями выступают различные социальные институты и специалисты, она в высокой степени формализована. Как отмечает исследователь: «В противоположность коммуникативной памяти культурная не распространяется сама собою, а нуждается для этого в специальной заботе… Культурная память всегда окружена более или менее строго охраняемыми границами» [Там же, с. 57]. В виде культурной памяти, согласно Я. Ассману, формируется «каноничный» вариант образа прошлого. Историк обращал особое внимание на то, что индивидуальная память зависит от культурной памяти, как бы подстраиваясь под нее.

В рамках рассматриваемой проблемы исторической памяти следует упомянуть работы П. Рикера, изучавшего феномен забвения как один из неотъемлемых факторов восприятия истории. Понятие забвения у него тесно связано с понятием прощения (умиротворенной памяти). Для П. Рикера забвение является важнейшим инструментом проработки и преодоления культурных травм. По мысли исследователя, «умиротворение памяти, в котором и заключается прощение, составляет, вероятно, последний этап на пути забвения» [ Рикер , 2004, c. 573].

Следует также упомянуть Э. Хобсбаума, изучавшего вопросы сохранения памяти о прошлом, роль традиции в этом процессе [ Хобсбаум , 2000] и уделявшего, кроме того, внимание феномену ностальгии [ Хобсбаум , 2011].

В постсоветской России социальный феномен ностальгии можно рассматривать в качестве одного из главных элементов исторической памяти. В переходные периоды общественное сознание, пытаясь найти новую идейно-ценностную основу в настоящем, обращается к прошлому, нередко мифологизируя его. В этом отношении ностальгия представляет собой разновидность мифотворчества. Конструируя мифологизированные и, как правило, идеализированные образы прошлого, общественное сознание обретает ценностные и смысловые ориентиры. Феномен ностальгии может проявляться в разных формах. К примеру, русско-американская исследовательница С. Бойм выделяла два типа ностальгии: реставрирующую и рефлексирующую. Согласно ее выводам, «реставрирующая ностальгия проявляет себя в тотальной реконструкции монументов прошлого, в то время как рефлексирующая ностальгия тяготеет к руинам, патине времени, мечтам об иных местах и других эпохах» [ Бойм , 2013, c. 120]. Присутствуя на повседневном уровне (продуцирование общественным сознанием идеализированных образов прошлого), а также в качестве элемента официальной политики памяти (включение идеализированных образов прошлого в идеологическую практику), ностальгия во многом определяет процесс формирования исторической памяти.

Распад советской сверхдержавы и последующий отказ от системы ценностей, на которой она базировалась, повлекли за собой неизбежные травматические последствия. Поэтому для анализа специфики исторического сознания современной России необходимо обращение к понятию культурной травмы.

Проблема культурной травмы получила свою разработку в исследованиях Дж. Александера, Р. Айермана, П. Штомпки и др. Дж. Александер рассматривал культурную травму как результат социокультурных процессов идентификации какого-либо исторического опыта в качестве травмирующего. Иными словами, в понимании исследователя исторические события сами по себе не несут кого-либо травмирующего опыта. Статусом травмы их наделяют идеологические интерпретации. По мнению Дж. Александера, «чтобы травма возникла на уровне сообщества, социальные кризисы должны стать культурными кризисами. События – это одно дело, а репрезентация этих событий – совсем другое. Травма не является результатом того, что некая группа людей испытывает боль. Она есть результат острого дискомфорта, проникающего в самую сердцевину ощущения сообществом собственной идентичности. Коллективные акторы “решают” представить социальную боль как основную угрозу их пониманию того, кто они, откуда они и куда хотят идти» [ Александер , 2012, с. 18].

Американский социолог Р. Айерман исследовал на примере памяти о рабстве среди чернокожего населения США взаимосвязь между культурной травмой и коллективной идентичностью и пришел к выводу: «Культурная травма задает членство в группе, которая объединена событием или опытом, восседает первичную сцену, укрепляющую индивидуальную и коллективную идентичность» [Айерман, 2016, с. 7].

П. Штомпка изучал культурную травму, анализируя последствия краха коммунистических режимов в Восточной Европе. В представлении П. Штомпки травма носит одновременно и объективный (само событие), и субъективный (интерпретация события) характер. Исследователь замечает по этому поводу: «Травма, как многие другие социальные состояния, – одновременно объективна и субъективна. Она обычно коренится в реальных феноменах, но не проявляется до тех пор, пока ее не увидят и не дадут ей некое определение» [ Штомпка , 2001, c. 9].

Важность разработки проблемы культурной травмы для понимания процесса формирования постсоветского исторического сознания демонстрируется высоким интересом к данной проблеме со стороны отечественных исследователей. В качестве примера можно привести совместный труд ряда российских и зарубежных авторов «Травма: пункты», вышедшего под редакцией С. Ушакина и Е. Трубиной. Широкий спектр вопросов, затрагиваемых в ходе дискуссии о природе и вариантах проявления культурной травмы, свидетельствует о разнообразных трактовках данного феномена и его влияния на историческое сознание.

Примечательно, что С. Ушакин, анализируя возвращение советского наследия в социально-политическую практику, связывает данную тенденцию не с феноменом ностальгии, а с культурной травмой. По мысли исследователя, «с конца 1990-х и – особенно – в первом десятилетии нового века символическое возрождение "советского" стиля стало основной эстетической чертой современной России. Варианты такого возвращения в прошлое отличаются и степенью своей серьезности, и своим масштабом… Однако мне кажется ошибочным видеть в этих ретропроектах ностальгическую подоплеку. На мой взгляд, эта обращенность в прошлое во многом воспроизводит ту самую травматическую структуру памяти, о которой шла речь выше. Лишенные своей эмоциональной наполненности, оторванные от своего непосредственного контекста, травматические означающие прошлого находят место в современно контексте» [Травма: пункты…, 2009, c. 18].

Может ли формирование ностальгических настроений вследствие активного обращения мадиасреды к советской эпохе свидетельствовать о наличии непроработанной культурной травмы? Является ли обращение исторического сознания к советскому прошлому (что наглядно видно на примере современной медиасферы) попыткой преодоления культурной травмы? Ответы на данные вопросы можно получить, проанализировав специфику образа СССР в медиасреде.

Таким образом, анализ материалов статей, затрагивающих советскую эпоху, позволит прояснить механизмы конструирования образов прошлого старыми и новыми медиа, а также влияние данных образов на воспроизводство индивидуальных и коллективных воспоминаний и исторической памяти в целом. Для этой цели был обработан архив выпусков газеты с 1983 по 1991 г. и с 2014 по 2022 г. Анализ публикаций периода позднего СССР необходим для понимания медиаповестки предперестроечного и перестроечного времени, соответственно, определения образа государства, создаваемого данными публикациями. Данный период интересен своими трансформационными процессами, изменившими социально-политические, экономические и политические реалии. Консервативная политика, характерная для предперестроечного времени, сменилась политикой демократизации и гласности в начале перестройки, а затем переориентацией на западные политические и культурные ценности. Исследование и анализ публикаций данного периода позволит понять, как вышеописанные процессы оказывали влияние на формирование в медиасреде образа государства.

Анализ статей, тематически связанных с СССР и выходивших с 2014 по 2022 г., в свою очередь, необходим для определения круга тем и вопросов, посредством которых происходит репрезентация образа советской эпохи в современной медиасреде. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. положило начало конфронтации России с США и странами Евросоюза. С началом специальной военной операции на территории Украины противостояние с США и странами Запада достигло своего пика. Экономические и политические санкции, разрыв межгосударственного сотрудничества – все это создает ситуацию новой холодной войны, актуализи- руя параллели с советской эпохой. Именно этот период характеризуется активным обращением к советской эпохе и ее наиболее значимым символам.

Безусловно, при анализе содержания статей за 1983‒1991 и 2014‒2022 гг. следует учитывать, что «Аргументы и факты» позднесоветского и постсоветского периодов издавались в разных социально-политических, экономических и культурных условиях. Иными словами статьи газеты не являются неким единым непрерывным нарративом. Однако именно это обстоятельство стимулирует интерес к анализу специфики репрезентации образа СССР в разных исторических эпохах. Общим моментом советской и постсоветской версий «АиФ» являются многомиллионные тиражи издания и ориентированность на широкие массы читателей. Кроме того, неизменной отличительной особенностью «АиФ» остается диалог с читателями (в режиме «вопрос ‒ ответ»), что предполагает высокий уровень социальной рецепции.

Методика математического анализа

Материалом анализа стал архив статей «Аргументы и факты» edition/1) с 1983 по 1991 г. и с 2014 по 2022 г. Обработка архива публикаций газеты «Аргументы и факты» включала следующие этапы: 1) импорт текстов из веб-архивов; 2) отбор документов, релевантных проблематике исследования; 3) анализ полученного массива документов.

На этапе предварительной обработки тексты статей подвергались очистке, т.е. удалению ссылок на инфографику и таблицы, предлогов, союзов и стоп-слов, цифр и специальных символов. Также для упрощения обработки использовалась лемматизация ‒ приведение словоформ к их нормальной (словарной) форме.

В корпус документов включались все статьи с 1984 по 1991 г. В статьях, опубликованных в постсоветский период, для анализа выделялись фрагменты текстов, включающие упоминания одного из синонимов: СССР или советский . Тексты таких статей включались в корпус документов не полностью. Выделялись лишь ближайшие два предшествующих и последующих предложения от фрагмента, содержащего упоминание одного из синонимов «СССР».

Сформированный корпус документов был проанализирован с помощью средств библиотеки BERTopic [ Grootendorst , 2022]. Этот подход предполагает выполнение следующих шагов.

-

1. Эмбеддинг (embedding) документов – векторное вложение слов, позволяющее преобразовать текстовую информацию в числовую форму с применением предварительно обученной на большом количестве текстов языковой модели, учитывающей как частоту употребления терминов, так и семантику предложений. Пакет BERTopic позволяет проводить обработку текстов на 53 языках, в том числе русском. Результатом выполнения данного этапа является представление корпуса текстов в виде таблицы «документы ‒ признаки». Число строк этой матрицы соответствует количеству документов, число столбцов – числу вычисленных в результате работы алгоритма признаков, которое может быть весьма значительным.

-

2. Снижение размерности пространства представления текстов. По умолчанию на этом этапе используется современный алгоритм машинного обучения UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) [ McInnes , Healy , Melville , 2018].

-

3. Кластеризация документов. На этом этапе документы группируются по сходству характеристик, полученных на втором шаге. Обычно предполагается, что документы, попавшие в один и тот же кластер, близки между собой по тематике. Практика показала, что выполнение этапа сжатия информации (снижение размерности) позволяет повысить устойчивость работы алгоритмов разбиения документов на группы, сходные по тематике. Для проведения кластерного анализа пользователь может выбрать один из известных алгоритмов кластерного анализа, а также управлять настройками этих алгоритмов. По умолчанию используется метод HDBSCAN [ McInnes , Healy , Astels , 2017]. Данный алгоритм не требует предварительного указания числа выделяемых групп, число кластеров ограничивается порогом на минимальное количество документов в кластере. В результате часть документов, которые не были отнесены ни к одному из кластеров, выделяются в отдельную группу нераспознанных объектов, или «шума». Есть воз-

- можность получить как численность и состав кластеров, так и вероятность принадлежности каждого из документов к выделенным кластерам.

-

4. Описание тематики документов, отнесенных к кластерам. По результатам кластеризации пользователь получает лишь перечень номеров или кодов документов для каждого из кластеров. Для того чтобы дать содержательную интерпретацию тем, находят термины, которые чаще встречаются в текстах документов выбранного кластера, чем в корпусе документов в целом. Для каждого термина рассчитывается величина c-TF-IDF. Вес некоторого слова пропорционален частоте употребления этого слова в документе и обратно пропорционален частоте употребления слова во всех документах коллекции. Анализ состава терминов с наибольшим значением c-TF-IDF позволяет описать отличие текстов каждого из кластеров от прочих.

-

5. Частотный анализ насыщенности тематических групп, динамики обращений к темам в разные годы, кварталы и т.д.

Анализ публикаций с 1983 по 1991 г.

Обращение к временному диапазону с 1983 по 1991 г. представляется интересным, так как демонстрирует спектр тем, присутствовавших на страницах «Аргументов и фактов» в течение периода существования Советского Союза. Здесь по частоте упоминаний слов-маркеров выделяются лишь три темы: «Сельское хозяйство», «Здравоохранение, медицина» и «Образование» (табл. 1).

Анализируя тематику данного периода, следует выделить своеобразный рубикон – начало перестройки, когда какие-то темы ушли из фокуса журналистского интереса (например, темы «Промышленность», «Производительность труда»), а какие-то, наоборот, получили распространение (например, темы «Социальная защита», «Дипломатия»).

Кроме того, в связи с феноменом перестройки показательна и частота упоминаний следующих тем: «Великая Отечественная война», «Буржуазия» (снижение после 1985 г.); «Религия», «Рок-музыка» (рост с 1985 г.) (табл. 2, подчеркнуты пиковые показатели). Это объясняется сменой риторики в горбачевский период: тенденциями на снижение напряженности в отношениях с Западом, на освещение тем из ранее полностью или частично табуированных сфер. Такие изменения подтверждают мнение А. Юрчака о том, что в 1985 г., когда М. С. Горбачев стал новым генеральным секретарем ЦК КПСС, начался обвал логики так называемого авторитетного дискурсивного режима, новый лидер «…впервые начал беспрецедентные реформы в сфере идеологии, разорвав важнейший принцип авторитетного дискурса – замкнутую (circular) логическую структуру авторитетного дискурса…» [ Юрчак , 2020, с. 572]. Если ранее, вплоть до начала реформ перестройки, язык «представлял собой застывшую, постоянно повторяющуюся и неуклюже сложную лингвистическую форму… В конце концов повсеместное копирование и цитирование фиксированных стандартных форм авторитетного дискурса превратилось в самоцель, приведя к дальнейшему увеличению в этом дискурсе доли перформативной составляющей…» [Там же, с. 75‒76].

В самые последние годы Советского Союза на страницах «Аргументов и фактов» появляются и совершенно новые темы (например, тема «Выборы депутатов»). Особенно наглядным в выделении акцентов журналистского внимания оказался 1991 г., когда стал заметным резкий рост в целом ряде тем публикаций (кластеров). Возникшая в последний год существования СССР новая конфигурация кластеров свидетельствует не только о значительном уменьшении использования форм авторитетного дискурса и традиционно связанных с ним тем (таких, например, как «Промышленность», «Производительность труда», «Освоение космоса»), но и о фактическом переходе уже к постсоветской реальности с характерными и актуальными для 1990-х гг. темами «Товарно-денежные отношения», «Торговля».

Таблица 1

Тематическая направленность, количество публикаций и слова-маркеры в газете «Аргументы и факты» в 1983‒1991 гг.

|

№ п/п |

Тема публикаций |

Основные слова-маркеры |

Количество публикаций с 1983 по 1991 г. |

|

1 |

Сельское хозяйство |

Хозяйство, зерно, сельский, мясо, продукт |

173 |

|

2 |

Здравоохранение, медицина |

Медицинский, врач, лечение, здравоохранение, заболевание |

143 |

|

3 |

Образование |

Школа, образование, молодежь, учебный, студент |

118 |

|

4 |

Ближний Восток |

Израиль, израильский, арабский, еврей, еврейский |

104 |

|

5 |

Выборы депутатов |

Депутат, избирательный, кандидат, выбор, избиратель |

102 |

|

6 |

Социальная защита |

Кв., пенсия, ул., инвалид, оклад, размер, отдых |

95 |

|

7 |

Дипломатия |

Советский, вопрос, журналист, СССР, посольство |

92 |

|

8 |

Промышленность |

Экономический, СЭВ, экономика, развитие, производство |

91 |

|

9 |

Журналистика |

Читатель, «АиФ», письмо, редакция, номер |

87 |

|

10 |

Производительность труда |

Труд, производительность, прирост, рост, доход |

86 |

|

11 |

Оборона |

Армия, военный, вооружить, служба, КГБ |

80 |

|

12 |

Спорт |

Спортсмен, игра, олимпийский, спорт, спортивный |

79 |

|

13 |

Афганистан |

Афганистан, афганский, Пакистан, пакистанский, войско |

74 |

|

14 |

Освоение космоса |

Космический, космос, полет, космонавт, корабль |

74 |

|

15 |

Жилищная политика |

Жилищный, квартира, жилье, жилой, площадь |

74 |

|

16 |

Туризм |

Турист, туристский, туризм, советский, гражданин |

73 |

|

17 |

Борьба с пьянством |

Алкоголизм, пьянство, наркомания, напиток, алкоголь |

72 |

|

18 |

Съезды КПСС |

Партия, партийный, КПСС, коммунист, съезд |

69 |

|

19 |

Великая Отечествен ная война |

Германия, фронт, война, войско, фашистский |

68 |

|

20 |

Лидеры СССР |

Сталин, Москва, Ленин, Джугашвили, работа |

64 |

|

21 |

Товарно-денежные отношения |

Товар, рынок, цена, магазин, биржа |

63 |

|

22 |

Экономика |

Деньги, инфляция, реформа, предприятие, цена |

63 |

|

23 |

Торговля |

Цена, товар, розничный, изделие, обувь |

62 |

|

24 |

Буржуазия |

Буржуазный, право, страна, американский, пропаганда |

61 |

|

25 |

Борьба с преступностью |

Преступность, преступление, полицейский, полиция, убийство |

57 |

|

26 |

Религия |

Церковь, религиозный, религия, православный, церковный |

56 |

|

27 |

Судебный процесс |

Суд, уголовный, преступление, прокурор, судебный |

54 |

|

28 |

Книжная культура |

Книга, литература, писатель, произведение, издательство |

53 |

|

29 |

Выборы в США |

Рейган, президент, Картер, выбор, белый |

52 |

|

30 |

Рок-музыка |

Музыка, рок, песня, музыкант, группа |

51 |

Таблица 2

Частота тем в газете «Аргументы и факты» в 1983‒1991 гг.

|

№ п/п |

Тема публикаций |

Частота тем по годам |

||||||||

|

1983 |

1984 |

1985 |

1986 |

1987 |

1988 |

1989 |

1990 |

1991 |

||

|

1 |

Сельское хозяйство |

19 |

17 |

11 |

26 |

23 |

21 |

25 |

13 |

18 |

|

2 |

Здравоохранение, ме дицина |

11 |

6 |

20 |

17 |

24 |

12 |

22 |

20 |

11 |

|

3 |

Образование |

15 |

16 |

10 |

13 |

24 |

18 |

11 |

6 |

5 |

|

4 |

Ближний Восток |

16 |

16 |

22 |

13 |

17 |

12 |

2 |

2 |

4 |

|

5 |

Выборы депутатов |

3 |

6 |

2 |

1 |

3 |

0 |

51 |

26 |

10 |

|

6 |

Социальная защита |

2 |

2 |

5 |

4 |

8 |

7 |

15 |

15 |

37 |

|

7 |

Дипломатия |

2 |

4 |

4 |

3 |

22 |

19 |

11 |

15 |

12 |

|

8 |

Промышленность |

15 |

19 |

17 |

15 |

7 |

4 |

6 |

4 |

4 |

|

9 |

Журналистика |

3 |

3 |

5 |

3 |

8 |

8 |

19 |

18 |

20 |

|

10 |

Производительность труда |

15 |

17 |

7 |

16 |

14 |

4 |

9 |

1 |

3 |

|

11 |

Оборона |

3 |

3 |

2 |

2 |

4 |

5 |

13 |

14 |

34 |

|

12 |

Спорт |

3 |

12 |

6 |

12 |

8 |

14 |

6 |

6 |

12 |

|

13 |

Афганистан |

11 |

12 |

11 |

3 |

7 |

18 |

7 |

5 |

0 |

|

14 |

Освоение космоса |

9 |

11 |

9 |

15 |

13 |

6 |

5 |

2 |

4 |

|

15 |

Жилищная политика |

3 |

7 |

6 |

6 |

9 |

16 |

4 |

14 |

9 |

|

16 |

Туризм |

3 |

7 |

5 |

10 |

4 |

10 |

9 |

12 |

13 |

|

17 |

Борьба с пьянством |

2 |

0 |

11 |

12 |

12 |

15 |

10 |

8 |

2 |

|

18 |

Съезды КПСС |

8 |

6 |

7 |

7 |

6 |

5 |

6 |

22 |

2 |

|

19 |

Великая Отечественная война |

5 |

14 |

17 |

6 |

6 |

4 |

4 |

9 |

3 |

|

20 |

Лидеры СССР |

3 |

5 |

2 |

3 |

6 |

9 |

7 |

8 |

21 |

|

21 |

Товарно-денежные от ношения |

1 |

0 |

3 |

1 |

3 |

8 |

3 |

11 |

33 |

|

22 |

Экономика |

9 |

7 |

6 |

2 |

4 |

4 |

7 |

13 |

11 |

|

23 |

Торговля |

2 |

2 |

2 |

3 |

6 |

7 |

6 |

10 |

24 |

|

24 |

Буржуазия |

12 |

17 |

18 |

7 |

4 |

3 |

0 |

0 |

0 |

|

25 |

Борьба с преступностью |

3 |

3 |

8 |

6 |

8 |

3 |

13 |

7 |

6 |

|

26 |

Религия |

2 |

5 |

12 |

8 |

8 |

6 |

3 |

8 |

4 |

|

27 |

Судебный процесс |

7 |

4 |

4 |

3 |

8 |

7 |

6 |

7 |

8 |

|

28 |

Книжная культура |

6 |

7 |

8 |

6 |

7 |

6 |

7 |

3 |

3 |

|

29 |

Выборы в США |

12 |

23 |

3 |

1 |

7 |

3 |

2 |

0 |

1 |

|

30 |

Рок-музыка |

2 |

1 |

2 |

11 |

13 |

7 |

6 |

4 |

5 |

Анализ публикаций с 2014 по 2022 г.

Обработка публикаций за указанный период позволила выделить устойчивые кластеры. Для анализа были отобраны первые десять наиболее популярных кластеров (общее количество статей, входящих в кластеры, превышает пятьдесят). Их тематическую направленность можно представить следующим образом (табл. 3).

В табл. 4 представлены основные слова-маркеры, позволяющие отнести публикации к тому или иному тематическому кластеру.

Таблица 3

Тематическая направленность публикаций с упоминанием СССР и их количество

|

№ п/п |

Тема публикаций |

Количество публикаций в 2014‒2022 гг. |

|

1 |

Кинематограф |

221 |

|

2 |

Спорт |

128 |

|

3 |

Внешняя политика (Ближнее Зарубежье, Украина) |

101 |

|

4 |

Авиастроение, ракетостроение |

88 |

|

5 |

Здравоохранение, медицина |

87 |

|

6 |

Образование |

83 |

|

7 |

Архитектура, градостроительство |

80 |

|

8 |

Освоение космоса |

66 |

|

9 |

Эстрада, музыка |

59 |

|

10 |

Сельское хозяйство |

53 |

Таблица 4

Тематическая направленность статей и слова-маркеры в 2014‒2022 гг.

|

№ п/п |

Тема публикаций |

Основные маркерные слова |

Количество публикаций за 2014‒2022 гг. |

|

1 |

Кинематограф |

Кино, фильм, роль, режиссер |

221 |

|

2 |

Спорт |

Спорт, сборная, НХЛ, хоккей, спортсмены, игры, СССР |

128 |

|

3 |

Внешняя политика (Ближнее Зарубежье, Украина) |

Украина, Россия, СССР, Белоруссия, НАТО |

101 |

|

4 |

Авиастроение, ракетостроение |

Самолеты, «Ил», авиация, корабли, ракеты, «Ту» |

88 |

|

5 |

Здравоохранение, медицина |

Здравоохранение, врачи, медицина, пациенты |

87 |

|

6 |

Образование |

Образование, учителя, школы, вузы, ЕГЭ, дети |

83 |

|

7 |

Архитектура, градостроительство |

Дом, здание, Ленин, Мавзолей, Москва, ВДНХ, центр, музей, архитекторы |

80 |

|

8 |

Освоение космоса |

Космос, Луна, Гагарин, Марс, полет, космический, космонавты |

66 |

|

9 |

Эстрада, музыка |

Песни, музыка, время, рок, группы |

59 |

|

10 |

Сельское хозяйство |

Хозяйство, урожай, сорт, семена, область, зерно, производство |

53 |

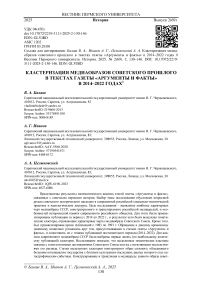

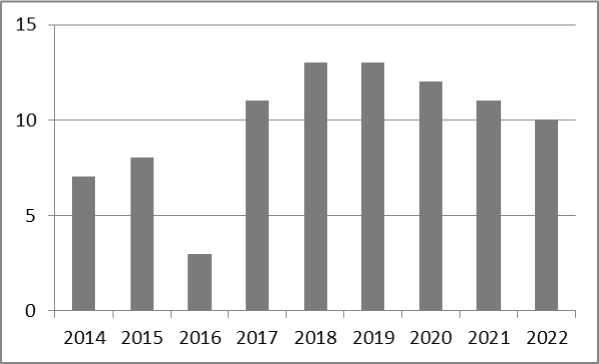

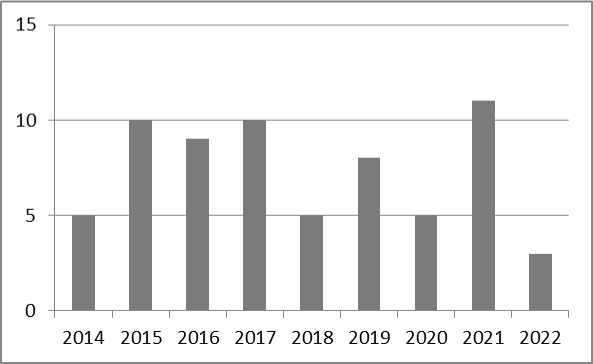

Кластер «Кинематограф». Первым по популярности представлен кластер с тематикой, связанной с советским кинематографом. Количество статей на данную тему остается стабильно высоким на протяжении всего рассматриваемого периода (рис. 1). Поводом для выхода публикаций являются различные юбилейные даты, интервью с советскими кинематографистами, мероприятия, связанные с кино, воспоминания об ушедших из жизни деятелях кинематографа. Ряд статей посвящен проблемам возрождения российского кинематографа, развитию детского и патриотического кино, а также возможности использования советского опыта кинопроизводства. Таким образом, советский кинематограф, ставший неотъемлемой частью российской культуры, по-прежнему востребован и актуален. Его неизменная популярность может свидетельствовать о ностальгическом восприятии ушедшей советской эпохи.

Рис. 1. Количество статей кластера «Кинематограф» в 2014‒2022 гг.

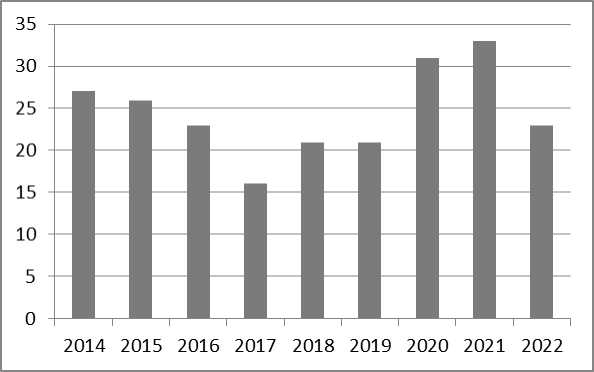

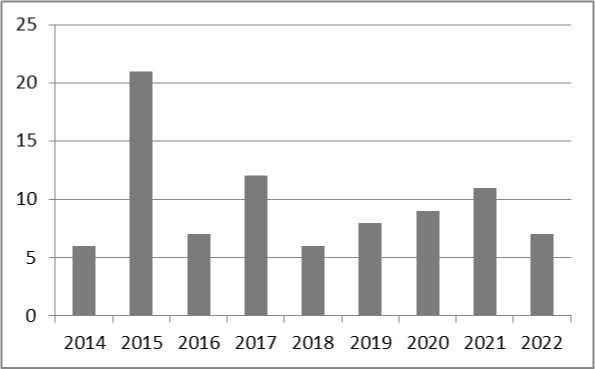

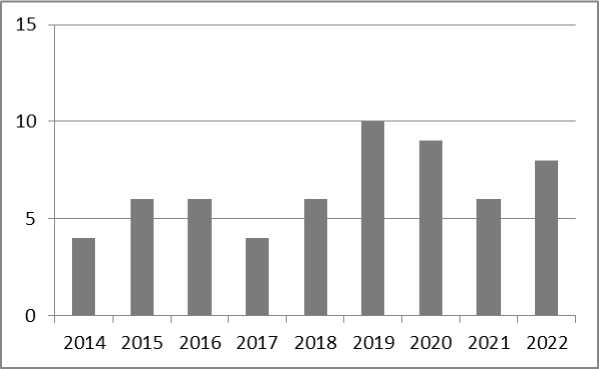

Кластер «Спорт». Спортивная тематика также входит в число наиболее популярных. Советская эпоха в данных публикациях упоминается в контексте таких тем, как развитие массового спорта, пропаганда ЗОЖ. Необходимо отметить, что на динамику выхода статей, связанных с советским спортом, практически не влияют крупные спортивные события и соревнования. Например, в год проведения зимней Олимпиады в Сочи количество статей, затрагивающих советский спорт, довольно невелико (рис. 2). Хотя в 2015 г. статей на эту тему вышло почти в два раза больше. Таким образом, тематика советского спорта в проанализированных публикациях «АиФ» присутствует в основном в виде отсылок на советские спортивные достижения или опыт развития и популяризации массового спорта. С текущими спортивными событиями данная тема практически не соотнесена. Иными словами, спортивные победы СССР являются самостоятельной темой, хотя и проецируются в некоторых публикациях на современные реалии.

Рис. 2. Количество статей кластера «Спорт» в 2014‒2022 гг.

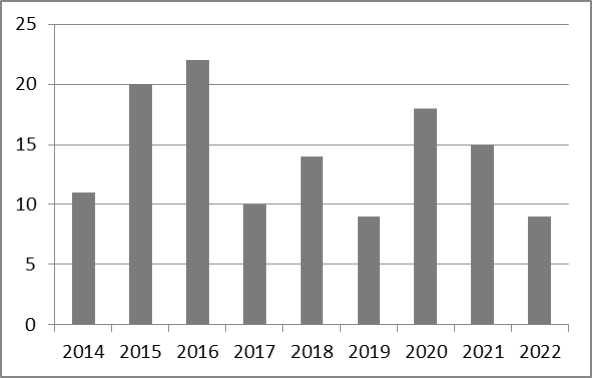

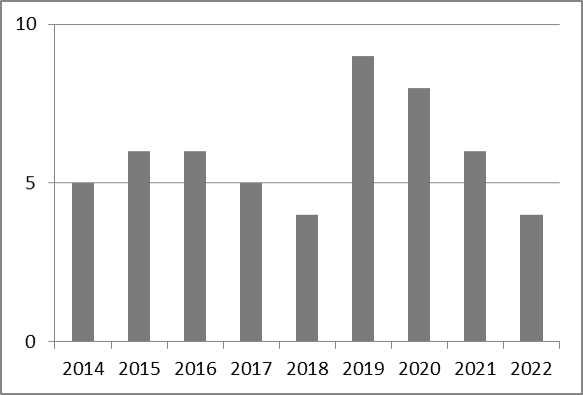

Кластер «Внешняя политика». С 2014 г. тема внешнеполитических отношений России со странами Ближнего Зарубежья (прежде всего Украины) стала особенно острой. Как видно из динамики публикаций за 2014 и 2015 гг. (рис. 3), на эту тему приходится наибольшее количество статей. В публикациях присутствуют темы исторических границ Украины в составе Советского Союза, передачи Крыма Украинской ССР и т.д. Кроме того, появляется тема истории взаимоотношений СССР и НАТО. Распад СССР спроецировал, помимо прочих негативных последствий, множество национальных и территориальных конфликтов. Поэтому обращение к советской истории при анализе отношений современных России и Украины может свидетель- ствовать о наличии непроработанной исторической травмы, связанной с распадом государства и последующей утратой «исконных» территорий, а также снижением политического влияния России на постсоветском пространстве. Начиная с 2016 г., ссылки на советскую эпоху в контексте российско-украинского конфликта сокращаются.

Рис. 3. Количество статей кластера «Внешняя политика» в 2014‒2022 гг.

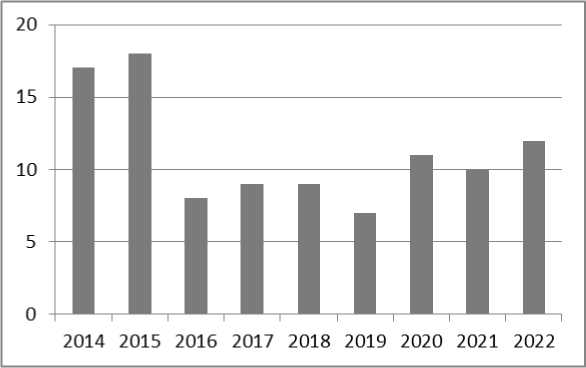

Кластер «Авиастроение, ракетостроение». Тематический кластер, который был условно обозначен как «Авиастроение и ракетостроение», включает довольно широкий спектр проблем и вопросов. В нем присутствуют проблемы импортозамещения иностранной техники в условиях международных санкций, проблема развития российской авиапромышленности и ракетостроения, а также возрождения гражданской авиации. Резкий рост количества публикаций на данную тему начинается с 2017 г. и остается на высоком уровне в последующие годы (рис. 4). В контексте данной темы Советский Союз рассматривается как образец развития отечественных технологий в условиях международной изоляции и соперничества с США и их союзниками.

Рис. 4. Количество статей кластера «Авиастроение, ракетостроение» в 2014‒2022 гг.

Кластер «Здравоохранение, медицина». Здравоохранение – одна из самых злободневных тем современной России. В 2010 г. стартовала реформа здравоохранения, однако уже в 2015 г. Счетная палата РФ в своем докладе фактически признала реформу провалившейся. Дискуссии, спровоцированные неутешительными итогами реформы, привели к резкому увеличению статей на тематику здравоохранения. В 2015 г. количество публикаций достигло своего максимума (рис. 5). Отсылки к советскому прошлому в публикациях на данную тематику вполне закономерны. СССР сумел достичь значительных успехов в деле создания эффективной системы здравоохранения. Поэтому газетные публикации при обращении к проблемам российской медицины зачастую ссылаются на советский опыт. Стоит отметить, что кластер «Здравоохранение, медицина» является вторым по популярности в период с 1983 по 1991 г. (см. табл. 2).

Рис. 5. Количество статей кластера «Здравоохранение, медицина» в 2014‒2022 гг.

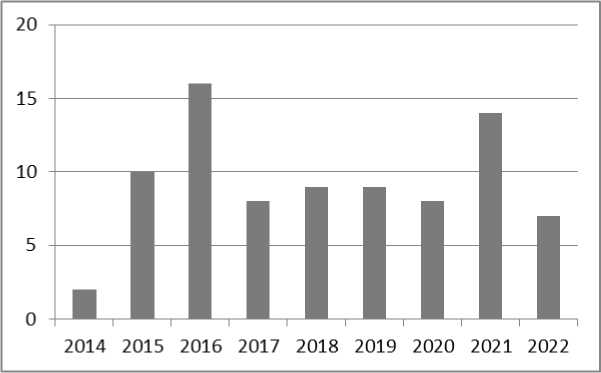

Кластер «Образование». В современной России образовательная сфера неоднократно подвергалась реформированию. Введение ЕГЭ, переход на Болонскую систему – эти и другие преобразования провоцировали череду общественных дискуссий, сопровождавшихся неизменными отсылками к советской системе образования. Пик публикационной активности, приходящийся на 2016 г. (рис. 6), связан с осмыслением результатов реформ. При этом публикации данной тематики имеют в основном критическую направленность. Советский Союз как страна, не только победившая безграмотность, но и ставшая «самой читающей страной в мире», контрастирует с современной Россией. Поэтому размышления на тему возможности реализации лучших традиций советского образования в современных реалиях приводят к постоянным ссылкам на советское прошлое.

Рис. 6. Количество статей кластера «Образование» в 2014‒2022 гг.

Кластер «Архитектура, градостроение». Математический анализ позволил выделить еще один популярный тематический кластер, связанный с советским архитектурным наследием. Круг вопросов, присутствующих в данном кластере, довольно широк. Здесь освещается тема формирования архитектурного облика Москвы, история создания знаковых архитектурных объектов столицы (Мавзолей Ленина, ВДНХ, Останкинская телебашня и т.д.), биографии архитекторов. Историческая память о советском прошлом, закрепленная в архитектурной форме, – основная направленность данного кластера. Урбанизация, развитие градостроения, изменение городских ландшафтов – характерные признаки советской эпохи. Вполне объяснимо, что данная тема в публикациях «АиФ» рассматривается в соотнесении с советским прошлым. Динамика публикаций (рис. 7) показывает стабильно высокий интерес к данной тематике.

Рис. 7. Количество статей кластера «Архитектура, градостроительство» в 2014‒2022 гг.

Кластер «Освоение космоса». Первенство в освоении космоса – одно из самых значительных достижений СССР. Динамика публикаций статей на данную тему (рис. 8) связана с ключевыми датами советской космической программы. К примеру, 2015 г. стал юбилейной датой первого выхода в открытый космос. В 2017 г. на экраны вышел фильм «Время первых», посвященный этому событию. В 2016 г. была опубликована статья, посвященная тридцатилетию вывода на орбиту станции «Мир». В том же году вышла статья, приуроченная к пятидесятилетию с момента смерти С. П. Королева. Примечательна также статья 2016 г., резюмирующая достижения советской космонавтики. Пик публикаций на тему, связанную с освоением космоса, ожидаемо приходится на 2021 г. – шестидесятилетний юбилей первого полета человека в космос. При этом статьи, выходившие в 2021 г., посвящены как непосредственно событиям шестидесятилетней давности, так и современным проблемам современной космонавтики. Таким образом, советская космонавтика, особенно на фоне кризисного состояния российской космической отрасли, является одной из самых значимых страниц советской эпохи и становится предметом национальной гордости.

Рис. 8. Количество статей кластера «Освоение космоса» в 2014‒2022 гг.

Кластер «Эстрада, музыка». Данный кластер объединят статьи, связанные с советской эстрадой и музыкой. Как и в случае с кинематографом, поводом для выхода статей на данную тему становятся интервью с советскими композиторами и исполнителями, юбилейные даты, связанные с советской эстрадой и т.д. Ряд статей посвящен истории отечественной рок-музыки. Советская музыкальная культура стала неотъемлемой частью российской культуры. Интерес к этой теме с 2014 по 2022 г. примерно одинаков (рис. 9).

Рис. 9. Количество статей кластера «Эстрада, музыка» в 2014‒2022 гг.

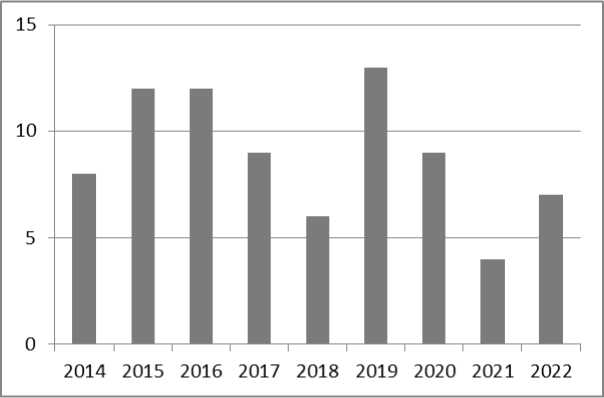

Кластер «Сельское хозяйство». Советский Союз был одним из лидеров по производству сельскохозяйственной продукции и крупнейшим мировым экспортером. Поэтому обращение к советскому опыту при обсуждении проблем российского сельского хозяйства вполне закономерно. Количество статей с упоминанием советского сельскохозяйственного производства значительно увеличивается в 2019 и 2020 гг. (рис. 10). Рост числа публикаций на данную тему связан с активным обсуждением вопросов импортозамещения и продовольственной безопасности в условиях санкционного давления.

Рис. 10. Количество статей кластера «Сельское хозяйство» в 2014‒2022 гг.

Выводы

Проведенный анализ позволяет установить характерные черты медиаобраза СССР, формируемого публикациями газеты «Аргументы и факты». Кинематограф стал наиболее популярной темой, связанной с советской эпохой. Советское кино – неотъемлемая составляющая современной российской культуры, оно востребовано и популярно. Кроме того, актуальность данной темы обусловлена обращением российского кино к наиболее значимым событиям советского прошлого. Через внимание к ключевым событиям советского периода происходит их осмысление, тем самым формируется образ страны со сложной, неоднозначной, но бесспорно великой историей.

Близким по своей тематике к кластеру «Кинематограф» является кластер «Эстрада, музыка». Советская музыкальная культура (будь то «официальная» эстрада или «подпольная» до определенного времени рок-музыка) во многом определила российскую музыкальную культуру. В целом статьи кластеров «Кинематограф» и «Эстрада, музыка» выдержаны в тональности рефлексирующей ностальгии. Картина советского времени, формируемая данными тематиче- скими кластерами, дает возможность не просто вспомнить реалии утраченной эпохи, но и посредством ухоженной образности в определенной мере воссоздать атмосферу прошлого.

Кластер «Внешняя политика», пожалуй, наиболее ярко демонстрирует наличие травматического исторического опыта, связанного с распадом Советского Союза. Утрата статуса сверхдержавы, снижение политического влияния на мировой арене и множество других негативных последствий не могли не сказаться на специфике восприятия советской истории и конструирования соответствующего образа в медиасреде.

Близкие по теме кластеры «Ракетостроение, авиастроение» и «Освоение космоса» демонстрируют научно-технический и промышленный потенциал Советского Союза. Кластер «Освоение космоса» к тому же репрезентует образ СССР как страны, открывшей космическую эру в истории человечества, подчеркивая особую мировую роль советского государства.

Кластеры «Здравоохранение, медицина» и «Образование» создают образ Советского Союза как социального государства; «Сельское хозяйство» демонстрирует экономический потенциал СССР. Спортивный кластер концентрирует внимание на достижениях советского спорта как еще одной сферы доминирования и лидерства Советского Союза. Публикации кластера «Архитектура, градостроение» концентрируются на архитектурном наследии СССР. Советская эпоха предстает в нем как время реализации масштабных и смелых проектов.

Таким образом, кластеризация публикаций, связанных с СССР, позволила выделить вполне определенную тенденцию. Выделенные в ходе математического анализа кластеры формируют образ мощного, обладающего огромным потенциалом государства с яркой и богатой культурой, распад которого стал катастрофическим событием. Публикации выделенных кластеров, как правило, содержат черты рефлексирующей ностальгии, вплоть до призывов использовать советский опыт в современных условиях. Актуализация и трансляция в медиасреде данного образа советского прошлого свидетельствует о наличии непроработанной исторической травмы, связанной с распадом СССР и крушением проекта построения коммунистического государства. Конструирование подобного образа говорит о стремлении обрести ценностную опору в советском прошлом. Ностальгия в этом случае выступает как защитный механизм, помогающий смягчить травматический исторический опыт. Можно ли говорить в данном случае о попытке проработки культурной травмы? Ностальгические воспоминания о прошлом становятся скорее своеобразным символическим укрытием, но не средством преодоления травмы.