Кластеризация регионов по уровню достижения целей устойчивого развития при укреплении технологического суверенитета страны

Автор: Ольга Владимировна Сысоева, Анастасия Владимировна Васина, Оксана Николаевна Киселева, Татьяна Владимировна Горячева

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Региональная экономика и региональное экономическое развитие

Статья в выпуске: 2 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение: в настоящее время в развитии экономики большинства государств прослеживаются две доминанты: на международном уровне – стремление к достижению высоких показателей устойчивого развития, на национальном уровне – необходимость обеспечения технологической независимости. Цель: провести сравнительный анализ достижения целей устойчивого развития (ЦУР) Российской Федерации на международном уровне, а также определить степень заинтересованности регионов в достижении определенных показателей устойчивого развития – экономических, социальных, экологических и институциональных. Методы: использовались данные отчета об устойчивом развитии 166 государств – членов ООН, а также данные рейтинга регионов Российской Федерации по достижению целей устойчивого развития ООН за 2022 год. Методический инструментарий охватывает такие методы обработки информации, как обзор литературы, сравнение, а также кластерный анализ на основе метода k-means 85 российских регионов. Результаты: по результатам аналитического исследования позиции России в международных рейтингах по устойчивому развитию имеют двоякое значение: в общем рейтинге стран она замыкает второй квартиль среди 166 стран, а в сравнении со странами БРИКС является лидером. По результатам кластерного анализа российские регионы классифицированы в зависимости от достигнутых значений четырех видов показателей ЦУР. Выводы: по состоянию за 2022 год 54 % от общего количества регионов страны сосредоточены на достижении высоких экономических показателей ЦУР, в то время как 46 и 39 % регионов являются отстающими по достижению соответственно социальных и институциональных показателей ЦУР.

Цели национального развития, самообеспеченность, региональное развитие, международные рейтинги, государство, кластеризация, технологический суверенитет, устойчивое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/147250697

IDR: 147250697 | УДК: 338.28(470) | DOI: 10.17072/2218-9173-2025-2-374-402

Текст научной статьи Кластеризация регионов по уровню достижения целей устойчивого развития при укреплении технологического суверенитета страны

Эта работа © 2025 Сысоевой О. В., Васиной А. В., Киселевой О. Н., Горячевой Т. В. распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите

This work © 2025 by Sysoeva, O. V., Vasina, A. V., Kiseleva, O. N. and Goryacheva, T. V. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International. To view a copy of this license, visit

Развитие Российской Федерации в настоящее время стимулируется, с одной стороны, объективной необходимостью наращивания высокотехнологичного производственного потенциала для достижения технологического суверенитета в условиях повышенной турбулентности во взаимоотношениях с внешними акторами, а с другой – международными угрозами и вызовами в виде беспрецедентного санкционного давления. Несмотря на то, что санкции продемонстрировали негативные последствия и для глобальной экономики, участники рынка постепенно адаптируются к новым условиям международного разделения труда, принимая в расчет постоянные риски их ужесточения. При этом в технологической сфере у России нет явных преимуществ по сравнению с другими странами, помимо заделов, имеющихся с советских времен и включающих большое количество фундаментальных результатов интеллектуальной деятельности, которые не были использованы в производстве («неработающие» патенты), а доступ к импорту высоких технологий будет очень ограниченным еще в течение длительного времени. Исходя из этих обстоятельств становится очевидным, что зависимость от зарубежных технологий может служить существенным источником давления на российское государство и сопровождаться попытками манипулировать его позицией. Поэтому необходимость обеспечения технологического суверенитета становится актуальной проблемой (Приходько, 2022, с. 91).

Вопросами технологической независимости в современной истории России начали заниматься еще в 1992 году, что, безусловно, было связано с процессами формирования основ национальной безопасности1. Но с 2022 года можно отметить резкую активизацию дискурса официальных лиц в контексте необходимости скорейшего достижения технологического суверенитета. Так, Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году указал на то, что технологический суверенитет является одним из ключевых принципов развития государства, в соответствии с которым критически важные составляющие экономического развития не зависят от иностранных инсти-тутов2. Министр промышленности и торговли Д. В. Мантуров также под- черкивал, что необходим разворот от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета»3. Важность выстраивания технологического суверенитета в сжатые сроки отмечал и премьер-министр М. В. Мишустин4. В настоящее время формируется законодательная база для обеспечения технологического суверенитета: принят, но еще не вступил в силу Федеральный закон «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»5.

Тем не менее следует отметить отсутствие единого понятия технологического суверенитета и на международном, и на государственном уровне. По-видимому, полным технологическим суверенитетом, если понимать его как производство всех продуктов, сейчас не обладает ни одна страна в мире. В российской практике данный термин документально закреплен в Концепции технологического развития на период до 2030 года 6 . Согласно данному документу, технологический суверенитет определяется как:

-

1) патернализм критических и сквозных технологий;

-

2) достижение национальных целей;

-

3) обеспечение конкурентоспособности технологий и продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Таким образом, основной задачей в российской научно-технической сфере является достижение в сжатые сроки высоких результатов в разработке и внедрении сквозных и критических технологий. Решение данной задачи невозможно без устойчивого развития как государства в целом, так и составляющих его регионов. При этом одной из основных научных проблем, по мнению авторов, является то, что до настоящего времени не предложен наиболее эффективный способ взаимодействия участников процесса по укреплению технологического суверенитета, основанного на принципах устойчивого развития с учетом российской специфики и внешних изменений. Акцент делается только на некоторых, главным образом инструментальных, аспектах по импортозамещению посредством высокотехнологических разработок, в то время как концептуальные основы, определяющие вектор технологического развития государства, до сих пор не сформулированы, чем и определяется актуальность данного исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Обзор научной литературы

Сложившаяся в настоящее время международная ситуация выявила и обострила имеющиеся в отечественной экономике проблемы, устранение которых зависит не только от принимаемых решений «сверху», но и от быстрой реакции «снизу». Научное сообщество оперативно откликнулось на поставленные органами власти задачи, что можно отследить по анализу публикационной активности в базе данных РИНЦ. Контент-анализ термина «технологический суверенитет» позволил выявить связь между введением санкций и исследованиями по данной теме: например, с 2014 по 2021 год было опубликовано 340 научных работ, в то время как за период с 2022 по 2023 год – 1 367 (по состоянию на 15 октября 2023 года) 7 . Разнообразие исследований порождает различия во взглядах на сущность и составляющие изучаемого понятия. Так, одни авторы рассматривают технологический суверенитет как развитие научно-технического и промышленного сектора технологий за счет собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (Кайгород-цев, 2022, с. 16; Степанова, 2022, с. 574). Другие считают технологический суверенитет способностью различных видов хозяйственной деятельности обеспечивать производство продукции надлежащего качества (Фальцман, 2018, с. 85, 90–91). Несмотря, однако, на отсутствие единого подхода к рассматриваемой дефиниции, можно отметить общность взглядов, состоящую в понимании того, что технологический суверенитет должен быть направлен на независимость и контроль критических технологий в отраслях, ключевых для государства (Ештокин, 2022, с. 1305).

Определение места и сущности технологического суверенитета также отличается множественностью научных подходов. Анализ литературы позволил выделить, что технологический суверенитет преимущественно рассматривается как составляющая: 1) ареала национальной безопасности (Ездина и Данилов, 2023, с. 36); 2) различных форм суверенитета – научно-технологического (Наумов и Красных, 2023, с. 649), финансово-технологического (Андреева, 2014, с. 132–134; Мойсейчик и Фараджов, 2015, с. 65–66), информационнотехнологического (Гущина и др., 2018, с. 61; Шинкевич и Идрисов, 2023, с. 11–13), фармацевтического (Гусев и Юревич, 2023, с. 19), экономического (Ткачева, 2023, с. 56–57) и др.; 3) государственного суверенитета (Crespi et al., 2021, p. 349–350). Следует отметить, что не только в России повысилась актуальность исследований на данную тематику. Зарубежные авторы также уделяют внимание технологической независимости, что можно обосновать не только стремительным развитием научно-технического прогресса и его влиянием на экономический потенциал государств, но и желанием многих стран иметь относительную автономию в плане ключевых технологий. Большую значимость указанным вопросам придает интерес со стороны правительств, пытающихся установить контроль над данными и системами связи (Кутюр и Тоупин, 2020, с. 56). Современные события, такие, например, как экономическое и торговое противостояние США и Китая (Halmai, 2023, p. 13), подтверждают важность достижения суверенитета в технологической сфере.

Как уже отмечалось выше, достижение технологического суверенитета в России в настоящее время сопряжено с введением санкций в различных отраслях. Отслеживая показатели коэффициента самообеспеченности за 2000–2021 годы, который рассчитывается как отношение числа отечественных и всех поданных в России патентных заявок на изобретения, можно отметить его снижение с 0,81 до 0,63. При этом уровень технологической зависимости, рассчитываемый как соотношение числа иностранных и отечественных заявок на изобретения, поданных в России, за те же годы значительно вырос – с 0,23 до 0,58. Одновременно наблюдается тревожная тенденция снижения изобретательской активности: данный коэффициент демонстрировал рост с 2000 по 2015 год с 1,61 до 2,0, но в 2021 году снизился до 1,34 8 . Также важно отметить, что в абсолютных значениях индикаторов Российская Федерация имеет значительное отставание от лидеров – США, КНДР и стран Евросоюза.

Приведенные данные показывают, что до начала санкционного давления Россия не демонстрировала прорыва в области суверенного технологического развития, что усугубляет ее текущее положение. Можно предположить, что наращивание технологического суверенитета потребует много времени и сложных политических решений, но его достижение станет важным фактором в обеспечении не только экономического роста, но и научнотехнологической безопасности (Афанасьев, 2022, с. 2386–2387). Обращаясь к Концепции технологического развития России до 2030 года, можно отметить амбициозные целевые показатели, связанные с процессом изменений в научно-технологическом секторе, который, в свою очередь, подразумевает эксплуатацию природных ресурсов и корректировку направлений государственных и частных инвестиций. Представленные изменения должны быть направлены на развитие личности, укрепление будущего потенциала для удовлетворения человеческих потребностей, а также недопущение негативного воздействия на экологию (Муршудли, 2023, с. 84).

Впервые официальное определение устойчивого развития появилось в 1983 году при формировании комиссии Брундтланд. Оно объяснялось как «комплекс мер, нацеленных на удовлетворение текущих потребностей человека при сохранении окружающей среды и ресурсов, то есть без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности»9. Необходимость развивать направления устойчивого развития была закреплена еще в указах Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 года № 440 «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию»10 и от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»11. Программный документ ООН «Повестка дня в области устойчивого развития» от 2015 года выделяет 17 целей устойчивого развития (ЦУР)12. Не все из них одинаково актуальны для разных частей мира, однако их достижение в целом позволит повысить качество жизни нынешних и будущих поколений. К настоящему времени выделены три группы целей устойчивого развития, в основании которых: 1) ответственное отношение к окружающей среде; 2) развитие социальной сферы; 3) достижение высокого качества корпоративного управления.

Материалы и методы

В качестве теоретической базы исследования использовались работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам обеспечения технологического суверенитета и устойчивого развития. На международном уровне были проанализированы показатели достижения целей устойчивого развития 166 13 государств – членов ООН на основе данных Отчета об устойчивом развитии. На уровне субъектов Российской Федерации были рассмотрены результаты ренкинга за 2021 и 2022 годы согласно данным, подготовленным МГИМО 14 на основании официальной национальной статистики. В рэнкинге все показатели ЦУР агрегированы в следующие аналитические кластеры: институциональный кластер – ЦУР 1 (ликвидация нищеты), ЦУР 10 (сокращение неравенства), ЦУР 16 (мир, правосудие и эффективные институты), ЦУР 17 (партнерство в интересах устойчивого развития); социальный кластер – ЦУР 3 (обеспечение здоровья и благополучия), ЦУР 4 (качественное образование), ЦУР 5 (гендерное равенство); экологический кластер – ЦУР 2 (ликвидация голода), ЦУР 6 (чистая вода и санитария), ЦУР 13 (борьба с изменением климата), ЦУР 15 (сохранение экосистем суши); экономический кластер – ЦУР 8 (достойная работа и экономический рост), ЦУР 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура), ЦУР 11 (устойчивые города и населенные пункты), ЦУР 12 (ответственное потребление и производство). Показатели по ЦУР 7 и ЦУР 14 отсутствуют.

С целью классификации регионов по группам был применен кластерный анализ с использованием метода k-means на основе достижения показателей ЦУР, через кластеризацию регионов в зависимости от близости к определенному центроиду. Стандартизированное отклонение определено как z scores (standardize to N(0,1)). Рассмотрено формирование трех кластеров: 1) регионы с минимальными значениями достижения ЦУР (отстающие), 2) регионы, имеющие средние значения ЦУР (пограничные), 3) регионы с максимальными значениями достижения ЦУР (лидеры).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализпоказателейцелей устойчивого развития на различныхуровнях

Большинство стран активно внедряют принципы устойчивого развития и стремятся достичь максимальных значений по утвержденным ООН показателям (Yaw Ahali, 2022, p. 68), согласно приоритетам, установленным национальными правительствами, а также имеющимся локальным проблемам.

Проведем анализ достижения ЦУР на международном уровне по данным за 2022 год 15 . В представленном рейтинге страны ранжируются в зависимости от процентного достижения ЦУР (в качестве максимального значения принимается 100 %). Так, на рисунке 1 представлен топ-10 стран с максимальным значением достижения ЦУР. Тройку лидеров образуют скандинавские страны – Финляндия, Швеция, Дания, за которыми с отставанием более 3 % следует Германия, а замыкает десятку Эстония. Для сравнения: Россия занимает 49-е место с совокупным значением по всем показателям 73,79 %.

Рис. 1. Топ-10 стран с максимальными значениями по показателям достижения ЦУР в 2022 г., % / Fig. 1. Top 10 countries with maximum values for SDG achievement indicators, 2022, %

Источник: рис. 1–3, табл. 1 составлены авторами по данным сайта Sustainable Development Report.

С целью анализа концентрации в определенных диапазонах значений достижения ЦУР по состоянию на 2022 год произведем группировку стран (рис. 2). С помощью правила Стёрджеса определим оптимальное количество интервалов (табл. 1).

Рис. 2. Распределение 166 стран в зависимости от принадлежности к определенной группе значений за 2022 г. / Fig. 2. Distribution of 166 countries depending on a certain value group, 2022

Таблица 1/ Table 1

Распределение стран в зависимости от значений достижения показателей ЦУР / Distribution of countries depending on the values of SDG indicators achievement

|

№ группы |

Диапазон значений |

Количество стран |

Страны |

|

1 |

38,68–44,68 |

2, или 1,2 % |

Южный Судан, Центрально-Африканская Республика |

|

2 |

44,68–50,68 |

9, или 5,4 % |

Чад, Нигер, Судан и др. |

|

3 |

50,68–56,68 |

21, или 12,6 % |

Ангола, Гаити, Конго и др. |

|

4 |

56,68–62,68 |

15, или 9 % |

Танзания, Пакистан, Руанда и др. |

|

5 |

62,68–68,68 |

30, или 18 % |

Индия, Кувейт, Ирак и др. |

|

6 |

68,68–74,68 |

46, или 27,7 % |

Мексика, Турция, Россия и др. |

|

7 |

74,68–80,68 |

29, или 17,6 % |

Таиланд, Сербия, Беларусь и др. |

|

8 |

80,68–87,00 |

14, или 8,5 % |

Финляндия, Швеция, Германия и др. |

Из представленного в таблице 1 анализа можно сделать следующие выводы: 1) лидерами в достижении высоких значений показателей ЦУР являются практически все страны с развитой экономикой; 2) наименьшую долю в общем объеме составляют страны с низкими значениями показателей ЦУР (11 стран, или 6,6 %). В связи с этим важно подчеркнуть, что международным организациям следует уделять большее внимание странам с неразвитой эко- номикой в целях интенсификации процессов повышения значений показателей ЦУР и выявления барьеров, препятствующих их развитию.

Для оценки влияния международной интеграции проведем анализ по достижению ЦУР Россией в сравнении с дружественными и нейтральными странами 16 за 2022 год (рис. 3).

Пакистан

Беларусь Сербия

Таиланд

Венесуэла Индия

Бахрейн

Киргизия

Куба

Бразилия

Азербайджан

Вьетнам

Армения

Российская Федерация

Катар

Султанат Оман

Бангладеш

Саудовская Аравия

Туркменистан

Китай

Иран

Казахстан

Узбекистан

Таджикистан

Египет

Объединенные Арабские Эмираты

Малайзия

Индонезия

Южно-Африканская

Республика

Монголия

Марокко Алжир

Турецкая Республика

Рис. 3. Анализ достижения ЦУР дружественными и нейтральными странами относительно России, 2022 г. / Fig. 3. Analysis of SDG achievement by friendly and neutral countries relative to Russia, 2022

Согласно данным, представленным на рисунке 3, Россия со значением 73,79 % по достижению ЦУР находится на шестом месте в общем списке из 33 стран, уступая 3,71 % лидеру – Беларуси и 0,35 % Кубе. По сравнению со странами БРИКС Россия лидирует, на втором месте с небольшим отставанием расположилась Бразилия.

Несмотря на довольно высокие позиции России в международных рейтингах, необходимо, во-первых, рассмотреть отдельные показатели, демонстрирующие отставание, и выявить «проблемные точки», препятствующие более быстрому и качественному их изменению; во-вторых, провести интегральный анализ российских регионов по выполнению показателей с целью как укрепления и повышения позиций на международной арене, так и достижения технологического суверенитета, основанного на принципах устойчивого развития. Поэтому большой интерес представляет анализ и динамика значений показателей ЦУР на государственном уровне с учетом показателей субъектов Российской Федерации. Выборка состоит из 85 регионов за 2021 и 2022 годы.

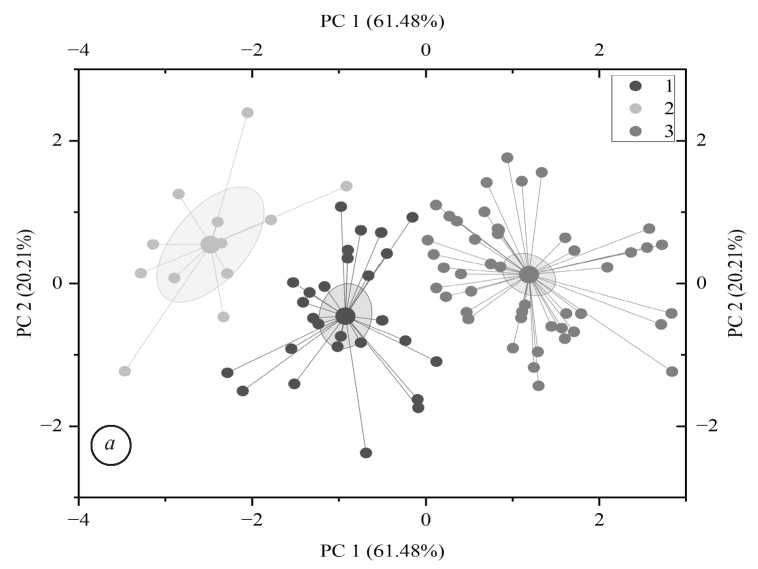

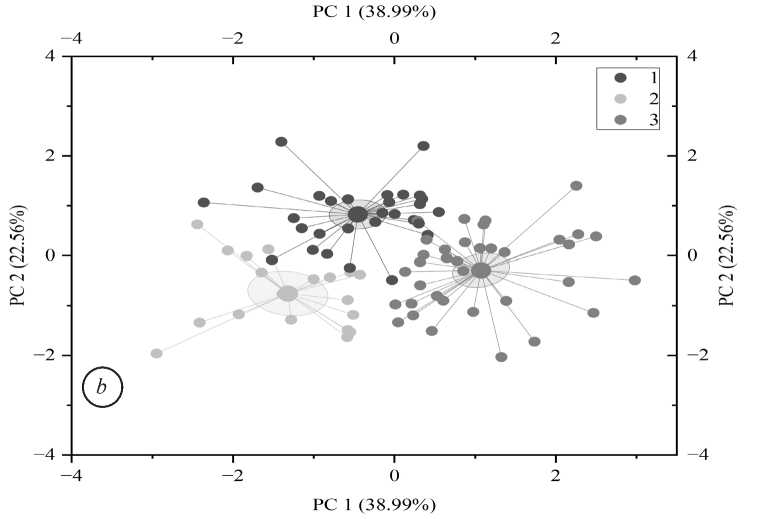

На рисунке 4 представлены результаты кластеризации согласно рэнкингу 2021 года. Как видно из рисунка 4а, на котором кластеризация проведена по достижению экономических показателей ЦУР, в первый кластер (отстающие регионы) вошло 36 субъектов Российской Федерации, во второй (пограничные регионы) – 34 и в третий (лидеры) – 15 регионов. Таким образом, всего 18 % регионов относятся к лидерам по достижению значений показателей, а каждый второй регион является отстающим. Рисунок 4b показывает результаты кластеризации по значениям экологических показателей ЦУР. Здесь первый кластер представлен 21 субъектом Российской Федерации, второй кластер – 30, третий – 34. Кластеризация по значениям социальных показателей ЦУР отражена на рисунке 4c, из которого видно, что в первый кластер вошли 27 регионов, во второй – 17, в третий – 41. Кластеризация по значениям институциональных показателей ЦУР (рис. 4d) выявила, что первый кластер составляют 35 регионов, второй – 14 и третий – 36.

Суммарная классификация 85 российских регионов по результатам кластеризации значений экономических, социальных, экологических и институциональных показателей ЦУР за 2021 год представлена в таблице 2.

Рис. 4. Кластеризация 85 субъектов Российской Федерации по значениям: a) экономических показателей (ЦУР 8, ЦУР 9, ЦУР 11, ЦУР 12); b) экологических показателей (ЦУР 2, ЦУР 6, ЦУР 13, ЦУР 15); c) социальных показателей (ЦУР 3, ЦУР 4, ЦУР 5); d) институциональных показателей (ЦУР 1, ЦУР 10, ЦУР 16, ЦУР 17) (рэнкинг-2021) / Fig. 4. Clustering of 85 Russian regions according to the values of:

PC 1 (75.17%)

PC 1 (75.64%)

a) economic indicators (SDG 8, SDG 9, SDG 11, SDG 12); b) environmental indicators (SDG 2, SDG 6, SDG 13, SDG 15); c) social indicators (SDG 3, SDG 4, SDG 5);

d) institutional indicators (SDG 1, SDG 10, SDG 16, SDG 17) (ranking 2021)

Источник: рис. 4–5, табл. 2–3 разработаны и составлены авторами.

Таблица

|

„ „ 3 of 6 S s « w 5 ^ n S m H Д О О Ph ^5-32 J о о о д

х U g g ^

§ О ^ 5 CJ Рч 0 и Ct окнах 3 S 1 & я S К § Я О о О ч Г Я S 3 Рч § ОД So § Я . « я Й ® 1 « 2 >я jg S Н О ° а д д 2 Рч Н и д ш Рч Рч W 2 Гт1 ^ 5 ё о х я 3 § ^ Ct д ЕЕ ^ « Я й О ^ >Х В1 „ В р S s 2 " S и й о

S < О и Ч 2 a m “ q й ■S ^ и ° н Я Й 1 ^ S S ° g я Ч ё g я ди 3 5 s „ s к 5 Й ё Й р « ’Я 5 и я n s ® у S х и н С1 Л Н 5 й Е х « о к |

Й у g « S Рч х и ° Д К Д У 3 в Й и X 5 д g Д § О >я 2 я Ct О Ю Рч Н СО ct а § § И Д -Ид И О О S Ь ьч 1 £ § ^ ё й 00 Й * Я « ° 5 О ё н ё б § X X Д я ^ >х о .Г а и « § й 2 S О? Рч S § £ з S SX щ я w 2 я п и s ct щ ^ Ct ~ ~ д д Пин S н О д ^ И и д о Рч Рч Д

'Рин >^ |

к и 1 Ct Ct ° * я ° о s s ^ S°U

Д нД - Ct и к и >^

й 2 и М 2 1 X ^ д О Ct Рч л ^ ^ д ^ 5 X £ < б О Д и « W й

S ^ 8 S И >S И и ct о НН U о Щ

& ю я 2 о Рч НИ Рч Ct § о и 2 й Я ^ И о S д X О s и S о н и Ct н д ЗеЗ й й ® s х &,а < Р я 2^4® к । 5 и < S U Я ч я X R н л о о О й н Е Ct х X Ч В g & S и «Яра"

М Я н >^ <Д ct и К - Д ct В X Рч t; |

>х „ < У ® X ё Вч Зя * О g § £ §ДЛ н & ой 5 Я & w g Я S S S У о 2 ® я Рч Й X

S S S й 3 о г 1 и ct Н И

ч 5 2 и н

Д ёР Р ct Рч Д Рч 2 н Ct Я 3 О и О я 3 & g Й

П Рч S и S „ ct Д О S Н § g < Я S ё & S Пн к и „ Д И ct ГН д a ct д • Рч СЕ Н Д Д г-н i ч g s 'о В Й £ S р Ss Sc |

|

<и S д ^ И н н со Й ^ к о CD |

<и д Й § со д « СП |

й а д о Л н И Ct ct со s $ О Э U я |

д И S ct и ° Й S |

|

dairies Miqadan |

|||

’S

-e5

о

S3 2 ю о

s p.

г cd S

о

о u 5 ° ~ s

R S m £ >S К

S3 cd

*

К! cd *

’S

’S s cd

S3

S S3" cd *

о S

г cd X

S3 S а cd

X

£

о

s p о

О = с

и

^ ^ «

И й 5

и

и

S3 cd

*

S

S

о s

p

X К а ^ « к

s

о

W

Н cd

£

о г 2

X

S3"

S3 cd *

Л О

У

г

2 г

£

S3

о

S

S3 cd *

I cd

X

s

s VO S О и о ш £ w о р. о и о X о s s S3 S3 cd *

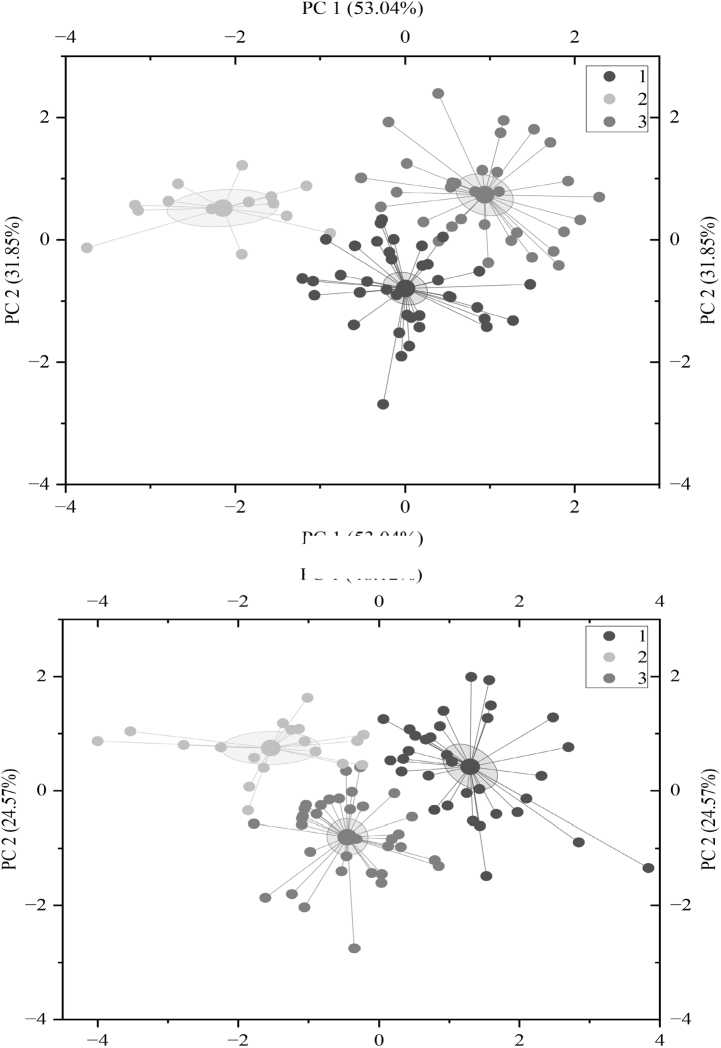

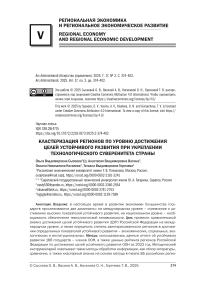

Я S3 cd * о r s о я о £ cd ’S о ^ S s 5 g X О ^ На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: – наибольшее количество субъектов Российской Федерации (36 и 35) являются отстающими (первый кластер) по достижению значений экономических и институциональных показателей соответственно; наименьшее количество регионов (21) являются отстающими по достижению значений экологических показателей; – наибольшее количество субъектов Российской Федерации (34 и 30) имеют пограничное значение (второй кластер) по достижению экономических и экологических показателей соответственно; наименьшее количество регионов (14) имеют пограничное значение по достижению институциональных показателей; – наибольшее количество субъектов Российской Федерации (41) являются лидерами (третий кластер) по достижению значений социальных показателей, а наименьшее количество регионов (15) лидируют по достижению значений экономических показателей. Отстающими регионами по всем четырем показателям являются Республика Северная Осетия – Алания, Костромская и Курганская области. По трем показателям отстают 11 регионов: Республики Адыгея, Алтай, Дагестан, Тыва, Псковская, Ростовская, Саратовская и Смоленская области, Еврейская автономная область, Ненецкий и Чукотский автономные округа. К регионам с пограничными значениями по четырем показателям относятся только Республика Татарстан и Московская область; к регионам с пограничными значениями по трем показателям – Краснодарский и Красноярский края, Белгородская область и город Москва. По четырем показателям лидирует только Чеченская Республика; лидерами по трем показателям являются 9 регионов: Республики Бурятия, Карачаево-Черкесская, Карелия, Саха (Якутия), Приморский край, Кемеровская, Сахалинская, Тверская, Тульская и Ярославская области. Далее изучим достижения показателей ЦУР за 2022 год. На рисунке 5 представлены результаты кластеризации согласно рэнкингу 2023 года: 5a – результаты кластеризации по достижению экономических показателей ЦУР (в первый кластер вошли 27 регионов, во второй – 12, в третий – 46, то есть 54 % регионов относятся к лидерам по достижению значений показателей, а каждый третий регион является отстающим); 5b – результаты кластеризации по значениям экологических показателей ЦУР (здесь первый кластер представлен 30 субъектами Российской Федерации, второй – 19, третий – 36); 5с – результаты кластеризации по достижению социальных показателей ЦУР (в первый кластер вошли 39 регионов, во второй – 14, в третий – 32); 5d – результаты кластеризации по достижению институциональных показателей ЦУР (первый кластер составляют 33 региона, второй – 18, третий – 34). Суммарная классификация 85 российских регионов по результатам кластеризации значений экономических, социальных, экологических и институциональных показателей ЦУР за 2022 год представлена в таблице 3. Рис. 5. Кластеризация 85 субъектов Российской Федерации по значениям: a) экономических показателей (ЦУР 8, ЦУР 9, ЦУР 11, ЦУР 12); b) экологических показателей (ЦУР 2, ЦУР 6, ЦУР 13, ЦУР 15); c) социальных показателей (ЦУР 3, ЦУР 4, ЦУР 5); d) институциональных показателей (ЦУР 1, ЦУР 10, ЦУР 16, ЦУР 17) PC 1 (48.12%) PC 1 (53.04%) PC 1 (48.12%) (рэнкинг-2023) / Fig. 5. Clustering of 85 Russian regions according to the values of: a) economic indicators (SDG 8, SDG 9, SDG 11, SDG 12); b) environmental indicators (SDG 2, SDG 6, SDG 13, SDG 15); c) social indicators (SDG 3, SDG 4, SDG 5); d) institutional indicators (SDG 1, SDG 10, SDG 16, SDG 17) (ranking 2023) Таблица

8 8 ^ fro

2 s [5 ^ л ?t „ д >> * W Д

„ U Ct g 05 Ц И о я д я я 2 о ° 1^ й

s «У s £ i з | ^й I S СП ь g « ’Н ^ Я

S » g

5 О g

В

§ £ 1 £ ^ ct щ ct я £§ * g я" g w

S g

Л Q 05 Д >S >, ^ ж rt 5 и м-* t5 s ct д < ~ « S

~ ’S £ 2

s S я и Q

U

3 2 2 я В S ^ й

К га. ю s й" § ? s s и g R к й и «о й я к к а § и и о

У л л х я

< S

U „ Ct

Рч к „ О ct w ^ g у у о S У У к

g

й

у a

1—1 o' P-I у

G W S 5

S я о Я „ Q МЭ Й 05 о 2 2 ®

я П H. 0 s g

^ CQ о

s 5 У

W Я Я

у S о U

У S У 3g О S и

Ct Д П W ю

r

У о ct о ± н ^ i &

я a 0 3 05

3 и rt

5 у * и £

g< 2 з S 5 JS я"

Й3 £Л «

о s

2 я < я g

fr g

й >Я и у £ s « о и

S п й й

ct и и И К й Й

и О

У Я - °

Й я 2 я я

< Ю ct Ct ct

^ я ^ W Д

,а X „ 2 В

5 б 2 ^ u 1 $ и

« о fro я

R

к 5 и 2

g S 3g м И S Q

5

ct R У Рч

Н ct и

сй

U У О w

у ct К

. 3 $

Д

У Д О

S U g Щ

У ® 3 н

Ct t Ct

Н О д m

5 Й о S

^ о « й «

05 « Я g- >S

H^S и

* S S * g

rt S Я я Й

я Я Q Й

В « § S R

„5 ЯЛ О

О я" У S

ct Й д

s “ § я" 1

^ у «

- Пч К

й ^ га М $

§ 3 8 S 1

в < g с ^„

« й у я

й х Ч п

л Д

я я к S н

„ Л

я а х: 8 я

Ct Ри - Сц

5 § S я 8

^>я^4

§ д Й и 8

К ct «

Л1 я fr«5

8 'S g- g fr S

ct o w \o

&Ч CO CQ Ж U о

5 £

Ct X

П

s й я fr 1 и *

й g 2

& g S

§ ел 5 ^fr £

« w й ct . 5 у

■я н g Й

и 2 Я । ся а У & Ct V О 2 « * g S О О ct

я 3 К О

У S я я у 8 8 S ° ° 3 2 &т 8 н *

Й S S ct dj Д

§ ^ й 3 ° Й S 8 8 §

Я И g g d

о £ц -н „

Д й о a s

g >s S Н ti; Й § Я я >я ш и Ct g

У ct ct ^5 О

3 з 5 I I S а I

й У о у

§ о g, § о Я Я о я

л К Гй U S

О S

й н

S 2

ч со

Й со к о

л

CD

о

и R

2 со

у «

СП

2 2

Л н

R ct ct co

U K

й §

О ct fr *

Я Я

Н

S ®

dairies Miqadan

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: – наибольшее количество субъектов Российской Федерации (39) являются отстающими (первый кластер) по достижению значений социальных показателей; наименьшее количество регионов (27) отстают по достижению значений экономических показателей; – наибольшее количество субъектов Российской Федерации (19 и 18) имеют пограничное значение (второй кластер) по достижению значений экологических и институциональных показателей соответственно; наименьшее количество регионов (12) имеют пограничное значение по достижению значений экономических показателей; – наибольшее количество субъектов Российской Федерации (46) являются лидерами (третий кластер) по достижению значений экономических показателей; наименьшее количество регионов (32) лидируют по достижению значений социальных показателей. Таким образом, видно, что регионы большее внимание уделяют экономическому развитию (Алферова, 2023, с. 21) и меньшее – социальному. К регионам-лидерам по всем четырем значениям достижения показателей относятся три региона: Вологодская, Калужская и Челябинская области. К регионам-лидерам по трем значениям достижения показателей относятся 23 региона: Республики Коми, Мордовия, Татарстан, Удмуртская и Чувашская Республика – Чувашия, Алтайский и Пермский края, Белгородская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Кировская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Рязанская, Смоленская, Томская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, города Москва и Санкт-Петербург. К регионам, не являющимся лидерами ни по одному показателю, относятся 9 регионов: Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республика, Приморский край, Амурская и Тюменская области, город Севастополь. К отстающим по всем четырем значениям достижения показателей относятся два региона: Приморский край и Амурская область. По трем значениям достижения показателей отстают 9 регионов: Республика Алтай, Воронежская, Иркутская, Камчатская, Магаданская, Мурманская, Новосибирская, Свердловская и Тамбовская области. Среди не имеющих значений показателей, относящих к отстающим, 9 регионов: Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Мордовия, Чеченская и Чувашская Республика – Чувашия, Вологодская, Ивановская, Калужская и Челябинская области. Далее сравним динамику изменения значений показателей для некоторых регионов. Так, согласно кластеризации за 2021 год единственным лидером по четырем показателям являлась Чеченская Республика, а за 2022 год социальные и экономические показатели у данного региона уже снизились до значений второго кластера. Самый значительный спад произошел у Приморского края: показатели третьего кластера снизились до значений первого кластера. Существенный снижение по показателям продемонстрировали также Республика Бурятия, Карачаево-Черкесская и Саха (Якутия), Сахалинская область. В то же время положительную динамику в эти годы показали Вологодская, Калужская и Челябинская области. Если сравнивать количество регионов, сгруппированных в кластеры, то негативную тенденцию демонстрирует первый кластер: по социальным показателям в 2021 году – 27 регионов, а в 2022-м – 39; по экологическим показателям в 2021 году – 21 регион, а в 2022-м – 30. Произошли существенные изменения и в третьем кластере: значительное количество субъектов Российской Федерации улучшили экономические показатели – с 15 регионов до 46, а снижение произошло по социальным показателям – с 41 до 32. Проведенный кластерный анализ показывает, что российские регионы весьма неоднородны по занимаемым позициям, неустойчивы и не сбалансированы в достижении значений показателей ЦУР. Наименьшее количество регионов находятся в кластере с пограничными значениями. Поэтому можно сделать вывод, что на федеральном уровне необходимо ставить задачи по выполнению и в дальнейшем повышению и укреплению значений экономических показателей, поскольку по своей природе они доминантны и отражают интегральное развитие экономики в целом. Однако данное развитие должно происходить на основе принципов устойчивой экологии, особенно в ситуации, демонстрирующей снижение значений экологических показателей у большого количества регионов. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на противоречивые и часто негативные прогнозы экономического развития России со стороны и исследователей, и практиков в начале введения полномасштабных санкций, реальные результаты экономики страны демонстрируют положительную динамику. По данным Всемирного банка

17

, Россия вошла в пятерку стран по экономическому развитию, обогнав Германию, Францию, Швейцарию, Канаду. Кроме того, необходимо отметить ее успехи в производстве отдельных видов продукции. Например, производство стали в июле 2023 года по сравнению с июлем 2020-го увеличилось на 5,8 %, достигнув 6,3 млн тонн. И все же по этому значению Россия серьезно уступает некоторым другим странам: Китаю, где рост составил 11,5 % (90,8 млн т), Индии – 14,3 % (11,5 млн т), Японии – 0,9 % (7,4 млн т) и США – 0,5 % (6,9 млн т)

18

. Поэтому, несмотря на определенные успехи, многие показатели национальной экономики требуют более интенсивных и инновационных решений.

В настоящее время в российской практике сложилась ситуация, когда внимание государства сосредоточено в основном на введении в промышленный оборот сквозных и перспективных технологий на базе уже имеющейся инфраструктуры или путем создания новых промышленных центров (например, особая экономическая зона «Технополис Москва», где было открыто производство микроэлектроники). Этот политический курс, как показывает проведенное исследование, отражается на стремлении регионов достичь высоких экономических показателей. Однако большое количество субъектов Российской Федерации, отстающих по социальным и институциональным показателям, демонстрирует, что принимаемые государством меры недостаточны и требуют дополнительных механизмов и инструментов для наращивания темпов развития периферийных регионов, что должно улучшить общую ситуацию в стране по достижению в том числе технологического суверенитета.