Клиентоориентированность как условие повседневной социальной работы с пожилыми людьми

Автор: Вдовина Маргарита Владимировна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 9, 2019 года.

Бесплатный доступ

В условиях неуклонного старения населения России актуальны вопросы, связанные с организацией социальной работы с пожилыми людьми. В статье заостряется внимание на клиентоориентированности социальной работы, важной чертой которой является «погружение» в жизненный мир пожилых клиентов, понимание их целей, проблем, интересов, стремлений, взглядов на общество, свое место и роль в нем. Повседневная жизнь пожилых получателей социальных услуг представлена в статье в оценках экспертов - руководителей, специалистов и социальных работников государственных организаций социального обслуживания. Полученные эмпирические данные интерпретируются в контексте теорий социального взаимодействия и феноменологической социологии. Выявлено, что важную роль в повседневной жизни современных пожилых людей играют родственники, чья моральная и материальная поддержка имеет большое значение в решении их жизненных проблем. Однако многие получатели социальных услуг лишены такой поддержки, поэтому для них необходимы услуги организаций социального обслуживания, особенно связанные с бытовой и социально-медицинской поддержкой. Желание сохранить здоровье, общее настроение, стремление к общению в значительной мере мотивируют пожилых людей к посильной активности. Для пожилых граждан также важен доступ к качественной информации, касающейся общественных изменений и прав пожилых в реализации мер социальной защиты. Концентрация внимания специалистов на этих и других аспектах жизненного мира пожилых получателей социальных услуг позволяет повысить клиентоориентированность повседневной социальной работы, что особенно важно в условиях развития рынка социальных услуг.

Пожилой получатель социальных услуг, жизненный мир пожилого человека, повседневная социальная работа, клиентоориентированность, меры социальной защиты

Короткий адрес: https://sciup.org/149133390

IDR: 149133390 | УДК: 316.014-053.9 | DOI: 10.24158/spp.2019.9.2

Текст научной статьи Клиентоориентированность как условие повседневной социальной работы с пожилыми людьми

Число пожилых россиян постоянно растет. По данным Федеральной службы государственной статистики, доля численности населения старше трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше) за десятилетие 2008–2018 гг. увеличилась с 21,1 до 25,4 %, а в абсолютных цифрах – более чем на 7 млн чел. [1].

В условиях неуклонного старения населения мира и Российской Федерации все более актуальными становятся проблемы социальной работы с пожилыми людьми. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с клиентоориентированностью повседневной деятельности специалиста, предоставляющего социальные услуги престарелым гражданам.

Понятие «клиентоориентированность» активно используется в бизнесе, где означает основную, базовую ценность, согласно которой бизнес функционирует ради удовлетворения интересов и потребностей клиента. Клиентоориентированность рассматривается также как «способ мышления» компании, направленный на обеспечение положительных эмоций клиента в любой точке контакта с ним [2]. Собственно клиентоориентированный подход в социальной работе, по сути, не нов, однако сейчас он обретает новое, весьма актуальное звучание вследствие активного проникновения рыночных механизмов в оказание социальных услуг.

Конкурентное преимущество на рынке социальных услуг (куда наряду с государственными все чаще выходят негосударственные организации) зависит от умения понять клиента и на основе этого предложить ему больше, чем другие. Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», нуждающийся гражданин может выбирать поставщика социальных услуг [3]. Следовательно, от клиентоориентированности зависят успешное удержание клиентов и формирование у них лояльности как к учреждению, так и к тем социальным услугам, которые закладываются в индивидуальной программе предоставления социальных услуг.

Для теоретического обоснования клиентоориентированного подхода в повседневной социальной работе с пожилыми людьми можно прежде всего обратиться к социологическим теориям социального взаимодействия.

Согласно теории социального обмена Дж. Хоманса, успех взаимодействия при оказании социальных услуг обусловливается взаимно приобретенной выгодой. Каждый из участников взаимодействия (социальный работник, клиент, его близкие и др.) стремится максимизировать выгоду и минимизировать издержки в общении. При этом поведение человека зависит от того, какой была реакция общества на его поступки в прошлом: если в прошлом определенный стимул или набор стимулов приводил к вознаграждению поступка индивида, то вполне вероятно, что при наличии схожих стимулов в настоящем человек совершит такой же или аналогичный поступок. При этом чем чаще индивид получает вознаграждение за свои действия, тем больше вероятность того, что они будут повторяться им в будущем; чем ценнее для человека результат его деятельности, тем чаще индивид в дальнейшем будет совершать эту деятельность [4].

Эти постулаты теории обмена, как показывает практика социального обслуживания, довольно часто находят свое подтверждение при межличностном взаимодействии в процессе предоставления социальных услуг пожилым. В клиентоориентированной социальной работе, согласно упомянутой теории, отчетливо просматривается тенденция: чем ценнее для пожилого результат его деятельности, тем чаще данный человек будет стремиться совершать эту деятельность в дальнейшем, а именно обращаться за услугами в конкретную организацию социального обслуживания. Наряду с этим клиентоориентированные приемы и способы не должны быть «застывшими», а должны постоянно совершенствоваться, соответствуя социальным вызовам времени и запросам престарелых граждан.

Весьма востребованным в практике взаимодействия с пожилым получателем социальных услуг и его близкими является правильное общение, осуществляемое посредством различных символов: языка, мимики, жестов, культурных символов и др. Символический интеракционизм основывается на интерпретациях их поведения, в котором специалистом «прочитываются» значимые символы, несущие необходимую социальную информацию [5]. Особенность подобной интеракции заключается в том, что ее участники (социальный работник, получатель услуг и др.) интерпретируют действия друг друга, определяя, какое они имеют значение для качественного оказания услуг.

Чтобы коммуникация с людьми старшего поколения была успешной, требуется система совместных смыслов, специалист должен уметь «принять на себя роль» другого, пожилого человека. По мнению Дж. Мида, именно это умение и условие превращает индивида в личность: у него появляется возможность осознавать смысл собственных слов, жестов и действий и представлять, как это воспринимается другим человеком [6]. В социальной работе это часто связано с эмпатией, осознанным сопереживанием текущему эмоциональному состоянию получателя социальных услуг.

С символическим интеракционизмом тесно связана этнометодология Г. Гарфинкеля. Предметом этнометодологии выступают принятые на веру правила, регулирующие взаимодействие между людьми. Эти правила могут определять, когда уместно что-либо сказать или промолчать, пошутить и т. д. Нарушение этих правил может привести к затруднению взаимодействия [7]. Для социального работника, который практически постоянно в своей профессиональной деятельности общается с людьми (преимущественно с теми, кто находится в трудной жизненной ситуации), умения и навыки правильной коммуникации являются фундаментальными, от них во многом зависят качество и эффективность социального обслуживания лиц поздних возрастов.

Сторонники этнометодологии придают большое значение анализу «объяснений», данных человеком, а также способам, какими эти «объяснения» воспринимаются и принимаются (или отклоняются) другими. Поэтому в этнометодологической традиции особое место отводится анализу разговоров, которые рассматриваются как одна из самых распространенных форм межличностных отношений. Анализу подвергаются как вербальные, так и невербальные явления [8]. Неслучайно социальные работники уделяют огромное внимание беседе с получателем социальных услуг, которая нередко становится главным инструментом оказания помощи – профилактической, поддерживающей, ободряющей, стимулирующей, мотивирующей на самопомощь и т. д.

В социальной работе с пожилыми людьми может быть также полезна исходная посылка феноменологической социологии А. Шюца, которая заключается в том, что социальная реальность постоянно воссоздается самими людьми, зависима от нашего сознания и наших ее интерпретаций [9]. Следовательно, в центр внимания специалиста по социальной работе должна попасть человеческая субъективность клиента. При этом взгляд на нее с позиции стороннего наблюдателя как минимум непродуктивен, не позволяет обратиться к ее истокам. Необходимо «погружение» в мир, в котором живет пожилой человек, т. е. в его жизненный мир.

Современные российские представители социальных наук предлагают различные взгляды на проблемы старости и старения. Так, ученые из Санкт-Петербурга (И.А. Григорьева, Л.А. Видя-сова, А.В. Дмитриева, О.В. Сергеева) отмечают, что в современном обществе любой возраст становится продуктом конструирования, в соответствии с которым строится дальнейшая «программа жизни на пенсии», исключающая во многом возможности интеграции пожилых в «обычное» общество. Активизация пожилых людей часто связывается с ростом спроса на досуговое потребление. Эти авторы предлагают стратегию сотрудничества, принятия и солидарности, которая признает полилинейность, непрерывность, избирательность, плюралистичность индивидуального развития, обусловленного как активностью уникального субъекта, так и влиянием среды (общего социально-исторического и культурного фона всех поколений) для развития устойчивого общества [10, с. 6, 301, 303].

Как отмечает известный ученый Е.И. Холостова, люди старшего поколения в современном мире оказывают все более конституирующее влияние на структуру общества, что дает основания восприятия их как принципиально активных членов социума, имеющих право на достоинство и хорошее самочувствие. Необходимо изменить восприятие лиц поздних возрастов только в контексте ограничений, отсутствия умений, возможностей и самостоятельности, необходимости ухода и сопровождения. Напротив, следует сосредоточить фокус внимания на возможностях и сильных сторонах пожилых людей. Особенно актуальным становится вопрос, как сделать жизнь граждан «солидного возраста» достойной, обеспеченной, интересной и содержательной [11, с. 17, 14]. Во многом это возможно путем соответствующей переориентации социальной работы с такими гражданами.

В целях изучения повседневной социальной работы с пожилыми людьми в 2018 г. нами были исследованы мнения 154 экспертов (в проведении опроса экспертов, состоявшегося в конце 2017 г., помогала М.А. Янцен). Выборка – целевая. Основная доля опрошенных – это социальные работники государственных территориальных центров социального обслуживания (ТЦСО) и пансионатов ветеранов труда Москвы – 85 %. Также в число экспертов вошли директор ТЦСО, заместители директоров названных организаций, заведующие отделениями социального обслуживания на дому, специалисты по социальной работе и т. п.

Опрошенные эксперты имеют следующее образование: 5 % экспертов с ученой степенью, 68 % – с высшим образованием, 27 % – со средним профессиональным образованием.

Значительное число экспертов проработали в своей должности от 6 до 10 лет – 38 %. Имеют стаж работы с пожилыми людьми от 1 года до 5 лет – 27 %, от 11 до 15 лет – 14, более 20 лет – 8, от 16 до 20 лет – 7, меньше 1 года – 6 %.

Как складывается повседневная жизнь пожилых получателей социальных услуг и, соответственно, что должно учитываться в клиентоориентированной социальной работе с ними? Приведем некоторые экспертные мнения. Так как эксперты могли указать несколько вариантов ответов, их сумма часто превышает 100 %.

На вопрос о том, легко ли пожилому человеку адаптироваться в современном обществе, подавляющее большинство экспертов (90 %) дали отрицательный ответ. Каковы причины трудностей в социальной адаптации граждан преклонных лет? По мнению 63 % опрошенных специалистов, главное основание – это проблемы со здоровьем. Далее следует негативное восприятие общественных перемен (в этом уверены 52 % экспертов). Материальная необеспеченность, как считают 42 % респондентов, тоже мешает престарелым людям успешно функционировать в условиях современного социума. При этом 16 % опрошенных заявили о необходимости адаптации граждан старшего поколения к рыночным условиям жизни.

Замкнутость как фактор, препятствующий социальной адаптации лиц старших возрастов, обозначили 16 % экспертов. В числе 8 % других вариантов барьеров успешного привыкания к общественным инновациям в ответах фигурировали: одиночество; плохое владение компьютером и иными новыми техническими устройствами и технологиями; консервативность и недостаточная гибкость в позднем возрасте; нежелание приспосабливаться к изменениям и т. д. Поэтому, конечно, старые люди нуждаются подчас в разносторонней поддержке для благополучной жизнедеятельности в современном мире. Существенную роль в жизни престарелых часто играют сотрудники организаций социального обслуживания.

Какие качества ценят в социальных работниках пожилые получатели социальных услуг? Как представляется экспертам, это прежде всего человеческие качества, такие как терпимость (86 %), отзывчивость (78), доброта (77), порядочность (74), добросовестность (66), честность (65), чувство юмора (56 %). Не менее важны и профессиональные знания, умения, навыки специалиста, работающего с пожилыми, например: правовые знания (53 %), психолого-педагогические знания и умения (52 %), медицинские навыки (43 %) и др. Названные качества необходимы для повседневного предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения в соответствии с их ожиданиями и предпочтениями.

Повседневная деятельность пожилых людей во многом детерминируется их настроением, психологическим благополучием. Как полагают 56 % экспертов, получатели социальных услуг в основном имеют нормальное, хорошее настроение; 40 % экспертов приписывают престарелым скорее неспокойное, нестабильное душевное состояние. Только 4 % опрошенных специалистов утверждают о преобладании отличного настроения у старых людей в повседневной жизни.

Эксперты в качестве доминирующих ценностей пожилых людей называют здоровье – 93 %, семью – 55 %, материальный достаток – 47 %. Покой и интересный досуг указывают по 28,5 % респондентов, общественное признание и религиозные ценности – 25 % (в равных долях по каждому фактору). Это в целом соответствует приведенным выше данным.

К сожалению, 40 % опрошенных экспертов замечают, что в современном российском обществе наблюдаются проявления неуважительного отношения к людям преклонного возраста; 36 % экспертов полагают, что государственные органы недостаточно уделяют внимания людям старшего поколения. И лишь 14 % экспертов считают, что в настоящее время появилось больше возможностей для развития личности пожилого человека, 8 % уверены, что люди стали жить богаче. Были даны также другие ответы.

Пожилому человеку в повседневной деятельности в зависимости от состояния здоровья полезно «быть в тонусе». Одновременно одними из главных установок соответствующих организаций социального обслуживания являются задачи сделать жизнь престарелых граждан более интересной, полнокровной, ориентированной на посильную, конструктивную активность, формирование у них жизнеутверждающего мировоззрения.

Экспертное мнение относительно видов и форм деятельности, реализуемых учреждениями социального обслуживания для активизации жизнедеятельности людей преклонных лет, отражает следующие успешные результаты их работы с пожилыми:

-

– университет третьего возраста («Серебряный университет»);

-

– кружки по интересам (танцы, пение, рисование, иностранный язык и др.);

-

– художественная самодеятельность;

-

– празднование праздничных дат календаря;

-

– компьютерные курсы;

-

– культурно-массовые мероприятия (экскурсии, концерты, выставки и т. п.);

-

– настольный теннис;

-

– скандинавская ходьба и др.

Эти и подобные им формы и виды работы с людьми почтенного возраста в целом нацелены на максимальное удовлетворение их социальных потребностей, интересов, установок и ожиданий, насыщение их жизненного мира позитивными контактами, событиями и эмоциями. Они поддерживают душевное и физическое состояние лиц старшей возрастной категории, способствуют отвечающей их возможностям самореализации, формируют повседневный опыт конструктивного социального взаимодействия.

Проведенный опрос показал, что приоритетными ценностями для пожилых получателей социальных услуг являются: здоровье, семья, покой и отдых, а также материальный достаток, позволяющий в полной мере реализовать существующие потребности, в том числе творческие.

Наши данные во многом совпадают с мнениями других российских авторов. Так, Т.Е. Демидова, Т.Б. Кононова, Г.П. Медведева, Л.И. Старовойтова и их коллеги справедливо отмечают, что семья в жизни лиц старшего поколения играет весомую роль как поддерживающая среда и смыслообразующая основа жизнедеятельности, а наличие творческих увлечений скрашивает досуг пожилого человека и позволяет ему реализовать свой потенциал, повышать самооценку [12, с. 246].

Для пожилых граждан чрезвычайно важен доступ к качественной информации, касающейся общественных изменений и прав в реализации мер социальной защиты (рис. 1).

Рисунок 1 - Распределение ответов экспертов на вопрос: «Из каких источников пожилые люди в основном получают информацию об общественных изменениях?», %

Как видно на рисунке 1, 90 % экспертов считают основным источником информации для пожилых людей телевизионные программы. Далее следуют социальный работник – 59 %, газеты, журналы и другие печатные СМИ – 58, родственники, друзья, знакомые – 57, радиопередачи – 39, интернет – 9, сайты и терминалы госуслуг (gosuslugi.ru, mos.ru, Инфомат и др.) – 3 %.

Что касается вопросов о том, насколько современный информационный мир стал частью жизненного мира пожилых людей, насколько престарелые адаптированы и интегрированы в информационное общество, то такие данные, безусловно, представляют значительный интерес. Московские исследователи (И.В. Мкртумова, Т.Н. Успенская, Т.В. Шеляг, П.В. Попов и др.), опросив посредством интернета 1267 пожилых москвичей (из них около двух третей респондентов – это люди в возрасте 55–69 лет, всего 8 % – лица старше 80 лет; почти половина опрошенных являлась получателем социальных услуг) [13, с. 11–13], пришли к следующим выводам.

Значительная часть пожилых людей, прежде всего маломобильных, располагает коммуникативными устройствами и применяет их в основном для поиска информации, совершения различных коммунальных и иных платежей, культурно-досуговой деятельности. Вместе с тем пожилые пользователи используют преимущественно самые простые опции и далеко не всегда хотят обучаться новым технологиям, нередко становятся жертвами мошенничеств, совершаемых с использованием технологий удаленного доступа. Объективная потребность в приобщении пожилых людей к достижениям цифрового века, бесспорно, существует, однако требуются специальные меры, направленные на преодоление информационно-цифровой сегрегации лиц «солидного возраста». При организации предоставления социальных услуг следует уделять особое внимание обучению пожилых людей навыкам пользования коммуникативными компьютерными программами и ресурсами, формированию на их основе сетей социально полезных связей, а также разработке программного обеспечения, интуитивно понятного «возрастным» пользователям [14, с. 138–141].

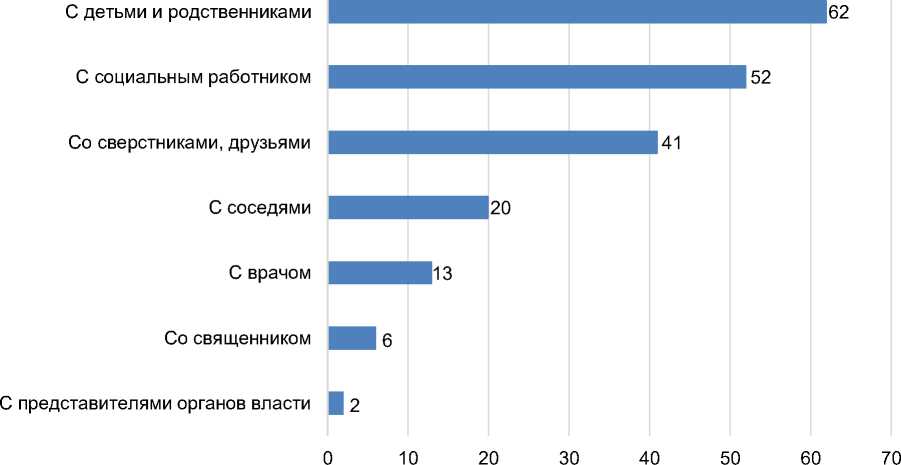

В повседневной жизни лиц старшего поколения чрезвычайно важное место занимает общение. Нами были получены ответы экспертов на вопрос: «Какие контакты доставляют пожилым получателям социальных услуг наибольшее удовлетворение?» (рис. 2).

Рисунок 2 - Распределение ответов экспертов на вопрос: «Какие контакты доставляют пожилым получателям социальных услуг наибольшее удовлетворение?», %

Как видно на рисунке 2, дети, другие родственники, друзья, сверстники, соседи и работники государственных социальных служб преобладают в повседневных контактах пожилых людей, помогая преодолевать состояние общественной изолированности, психологического отчуждения, социальной невостребованности, снижая чувство одиночества.

Анализируя ответы участников нашего опроса, разделяем точку зрения известных ученых (В.Д. Роик и др.) о том, что проблемы социальной поддержки престарелых можно решить только совместными усилиями семьи, общества и государства. Семья, бесспорно, несет основной груз забот о пожилых родственниках: от бытовой помощи до социально-медицинской. Поэтому важным направлением государственной политики по созданию условий жизнедеятельности граждан старшего поколения является разработка и реализация государственной помощи семье в вопросах поддержки и ухода за старыми людьми [15, с. 352].

Таким образом, все перечисленное указывает на необходимость «понимающих» межличностных отношений между профессионалом и пожилым клиентом, клиентоориентированные подходы в коммуникации, «дружественное», открытое пространство повседневной социальной работы, включая взаимодействие с пожилыми и их ближайшим окружением.

Успех взаимодействия при предоставлении социальных услуг обусловлен взаимно приобретенной выгодой от контактов, причем эта польза – необязательно материальная, но прежде всего эмоциональная удовлетворенность от качественно предоставленной социальной услуги, позволившей решить (уменьшить) проблему старого человека, оправдать или даже превзойти его ожидания.

Существенную роль в повышении клиентоориентированности играет правильное общение. И здесь символический интеракционизм способствует необходимой для клиентоориентированного подхода интерпретации человеческого поведения, в котором «прочитываются» значимые символы, несущие социальную информацию о том, что необходимо пожилому получателю услуг; каковы его потребности и ожидания; чем он доволен и недоволен и др. Очевидно, что участники клиентоориентированной интеракции (социальный работник, получатель услуг и др.), правильно интерпретируя слова и действия друг друга, приходят к взаимопониманию и сотрудничеству.

Правила профессионального взаимодействия, согласно этнометодологическому подходу, помогут специалисту по социальной работе определять, когда уместно что-то сказать или промолчать, невербально отреагировать (жестом, мимикой и др.), на основе анализа интересов, приоритетов и установок престарелого клиента. Такой подход помогает клиентоориентированному специалисту сфокусироваться на мышлении собеседника, на том, кто являются для клиента значимыми участниками его социального взаимодействия и как он с ними взаимодействует. При этом специалист более четко осознает, что причина обращения к нему клиента раскрывается в процессе коммуникации, мышления и определения сложившейся ситуации, а сегодняшние проблемы человек преклонных лет видит через призму прошлого опыта.

В контексте клиентоориентированности теория символического интеракционизма акцентирует внимание социального работника на том, что его клиент не должен занимать только пассивную позицию и рассматриваться исключительно как объект посторонней заботы. Напротив, он должен быть вовлечен в то, что с ним происходит, выступая субъектом принятия осознанных решений и осуществления посильных действий. Это подтверждается и результатами рассмотренных опросов.

Социальная реальность, согласно основным положениям феноменологической социологии, постоянно воссоздается самими людьми, зависима от их сознания и их интерпретаций этой реальности. Поэтому в центре внимания повседневной клиентоориентированной социальной работы должна находиться человеческая субъективность пожилого человека. При этом необходимо определенное, обусловленное профессиональными задачами и ценностями «погружение» в повседневный жизненный мир клиента.

Ссылки:

-

1. Население. Старшее поколение [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики : офиц. сайт. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/ (дата обращения: 29.08.2019).

-

2. Клиентоориентированность, как она должна быть [Электронный ресурс] // LiveTex. 2017. 23 авг. URL:

-

3. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 28 дек. 2013 г. № 442-ФЗ : ред. от 7 марта 2018 г. : с изм. и доп., вступ. в силу с 1 мая 2018 г. // Законы, кодексы и нормативноправовые акты Российской Федерации. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-28122013-n-442-fz-ob/ (дата обращения: 10.05.2019).

-

4. Homans G.C. Social Behavior: Its Elementary Forms. N. Y., 1961. 404 p.

-

5. Символический интеракционизм [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipe- dia.org/wiki/Символический_интеракционизм (дата обращения: 21.09.2019).

-

6. Мид Дж. От жеста к символу // Американская социологическая мысль: тексты : перевод / под ред. В.И. Добренькова. М., 1994. 496 с. ; Символический интеракционизм [Электронный ресурс].

-

7. Гарфинкель Г. Исследование привычных оснований повседневных действий / пер. с англ. Ю.Т. Турчаниновой, Э.Н. Гусинского // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2, № 1. С. 42–69 ; Символический интеракционизм [Электронный ресурс] ; Garfinkel H. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, N. J., 1967. 288 p.

-

8. Гарфинкель Г. Указ. соч. ; Символический интеракционизм [Электронный ресурс] ; Garfinkel H. Op. cit.

-

9. Шюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом : пер. с нем. и англ. М., 2004. 1056 с.

-

10. Пожилые в современной России: между занятостью, образованием и здоровьем : коллектив. моногр. / И.А. Григорьева, Л.А. Видясова, А.В. Дмитриева, О.В. Сергеева. СПб., 2015. 336 с.

-

11. Холостова Е.И. Стратегии системы социальной защиты в условиях старения населения // Социальная защита в XXI веке: образ будущего : коллектив. моногр. / под ред. Е.И. Холостовой. М., 2018. С. 12–19.

-

12. Социальная работа с пожилыми людьми : коллектив. моногр. / Т.Е. Демидова [и др.] ; под общ. ред. Г.П. Медведевой. М., 2017. 258 с.

-

13. Пожилой человек в информационном мире: информационно-аналитический отчет / под ред. В.А. Петросяна, Е.И. Холостовой. М., 2017. 149 с.

-

14. Там же. С. 138–141.

-

15. Роик В.Д. Мир пожилых людей и как его обустроить. М., 2011. 384 с.

(дата обращения: 24.06.2019).

Список литературы Клиентоориентированность как условие повседневной социальной работы с пожилыми людьми

- Homans G.C. Social Behavior: Its Elementary Forms. N. Y., 1961. 404 p

- Мид Дж. От жеста к символу // Американская социологическая мысль: тексты: перевод / под ред. В.И. Добренькова. М., 1994. 496 с.; Символический интеракционизм [Электронный ресурс]

- Гарфинкель Г. Исследование привычных оснований повседневных действий / пер. с англ. Ю.Т. Турчаниновой, Э.Н. Гусинского // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2, № 1. С. 42-69; Символический интеракционизм [Электронный ресурс]; Garfinkel H. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, N. J., 1967. 288 p

- Шюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом: пер. с нем. и англ. М., 2004. 1056 с

- Пожилые в современной России: между занятостью, образованием и здоровьем: коллектив. моногр. / И.А. Григорьева, Л.А. Видясова, А.В. Дмитриева, О.В. Сергеева. СПб., 2015. 336 с

- Холостова Е.И. Стратегии системы социальной защиты в условиях старения населения // Социальная защита в XXI веке: образ будущего: коллектив. моногр. / под ред. Е.И. Холостовой. М., 2018. С. 12-19

- Социальная работа с пожилыми людьми: коллектив. моногр. / Т.Е. Демидова [и др.]; под общ. ред. Г.П. Медведевой. М., 2017. 258 с

- Пожилой человек в информационном мире: информационно-аналитический отчет / под ред. В.А. Петросяна, Е.И. Холостовой. М., 2017. 149 с

- Пожилой человек в информационном мире: информационно-аналитический отчет / под ред. В.А. Петросяна, Е.И. Холостовой. М., 2017. С. 138-141.

- Роик В.Д. Мир пожилых людей и как его обустроить. М., 2011. 384 с