Климат и растительность позднего голоцена Алтая (по данным из палеозаписей озер)

Автор: Рудая Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты изучения позднеголоценовых палеозаписей из колонок донных отложений озер Алтая и прилегающих территорий. Наиболее приближенная к современности часть голоцена является и самой неоднозначной в плане климатических реконструкций для Алтайской горной страны. Материалами настоящего исследования являются колонки донных отложений озер, отобранные в разных частях этой территории. Для реконструкции климата и растительности позднего голоцена использовались керны из озер Малое Яровое, Кучук, Телецкое, Теньгинское, Нижнее Мультинское, Балыктукель, Игистукель, Каракель-Нур, Хиндиктиг-Холь, Канас и Хотон-Нур. Литературные данные по другим озерным палеоархивам использовались для сравнения с полученными результатами и для уточнения реконструкции. В позднем голоцене Алтая можно выделить холодный эпизод на рубеже северогриппианского и мегхалайского периодов - 4-3,8 тыс. л.н.; относительно теплый и гумидный интервал 3,5-2 тыс. л.н.; нарастание аридизации в последние две тысячи лет; холодный и влажный малый ледниковый период и современное увеличение гумидности. Несмотря на общее повышения увлажнения во время малого ледникового периода, наши данные позволяют выделить несколько фаз с 1300 по 1800 гг.: между 1300-1400 гг. - относительно влажная фаза, между 1400 и 1500 гг. - относительно сухая, между 1500 и 1700 гг. - самая гумидная и далее к концу малого ледникового периода гумидность понижается. Палеореконструкция среднелетних температур по данным элементного анализа кернов нескольких алтайских озер также выявляет температурные флуктуации и позволяет выделить три фазы: с 1300 по 1550 гг. - самая холодная фаза; с 1500 по 1700 гг. - более теплая фаза и заключительная холодная фаза - с 1700 по 1800 гг.

Поздний голоцен, климат, биоразнообразие, растительность, алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/145146717

IDR: 145146717 | УДК: 551.89 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0823-0828

Текст научной статьи Климат и растительность позднего голоцена Алтая (по данным из палеозаписей озер)

Наиболее приближенная к современности часть голоцена является и самой неоднозначной в плане климатических реконструкций для Алтайской горной страны. Противоречия, возникающие в интерпретации результатов исследования, связаны как с общей нестабильностью позднеголоценового климата, так и с уже выраженной антропогенной нагрузкой на ландшафты и большим многообразием позднеголоценовых палеозаписей и методов их исследования.

Материалы и методы исследования

Материалами настоящего исследования являются колонки донных отложений озер, отобранные в разных частях Алтайской горной страны. Для реконструкции климата и растительности позднего голоцена использовались керны из озер Малое Яровое, Кучук, Телецкое, Теньгинское, Нижнее Мультин-ское, Балыктукель, Игистукель, Канас, Хотон-Нур, Каракель-Нур и Хиндиктиг-Холь. Литературные данные по другим озерным палеоархивам использовались для сравнения с полученными результатами и для уточнения реконструкции.

Отбор донных отложений проводился с использованием донных пробоотборников. Датирование кернов выполнено радиометрическими методами. Количе ственные реконструкции растительно сти и климатических показателей проводились на основании палинологических данных. Количество осадков рассчитывалось с применением трансферной функции и использованием базы данных поверхностных палинологических спектров для Центральной Азии и Западной Сибири [Cao et al., 2019].

Реконструкция климата и растительности в позднем голоцене Алтая (4,2–0 тыс. л.н.)

Палеозаписи из озер Кулундинской низменности (озера Кучук и Малое Яровое) после 4 тыс. л.н. демонстрируют нарастание аридности – уменьшается количество реконструированных осадков, снижается доля пыльцы сосны обыкновенной и вяза в палинологических спектрах. Однако значительными среднегодовые суммы осадков остаются до 2,6 тыс. л.н. Примечательно, что последнее пыльцевое зерно вяза ( Ulmus sp.) регистрируется в палинозаписи из озера Кучук ок. 600 л.н. Увеличение количества осадков приходится на конец позднего голоцена ок. 1,3 тыс. л.н.; некоторое снижение зафиксировано ок. 0,7 тыс. л.н.

В последние 1,2 тыс. л. среднегодовые суммы осадков составляют 360–370 мм/год. Позднейшие изменения в растительности степной части Алтая включают расширение площади березовых лесов (с 1,2–0,6 тыс. л.н.) и возрастающую роль пустын- ных компонентов. Увеличение площадей открытых ландшафтов, распространение березы и сокращение площади сосновых лесов может быть и следствием участившихся пожаров. Однако прямой корреляции между пожарами и изменениями в составе растительности не было найдено, в то время как корреляция между уровнем среднегодовых осадков и уровнем растительного разнообразия положительная и сильная [Rudaya et al., 2020]. Уровень реконструированных среднегодовых осадков возрастает в последние 100 лет, достигая 390 мм/год.

Растительность позднего голоцена северо-восточного Алтая, согласно палеоданным из оз. Телецкое, характеризуется распространением вечнозеленых хвойных лесов, сходных с современными. Реконструированная среднеиюльская температура показывает флуктуации в пределах 3–4 °C. Доминирующими древесными породами являются Pinus sibirica и Abies sibirica [Rudaya et al., 2016] . Эти породы, чувствительные к температурам и увлажнению [Шумилова, 1962], предполагают существование в целом теплого и гу-мидного климата за последние 4,2 тыс. л. co средними температурами июля около 17 °C и среднегодовым количеством осадков примерно 425 мм/год.

Относительно холодный и сухой интервал в При-телецком р-не реконструирован 3,9–3,6 тыс. л.н., когда остепненные растительные сообщества с Artemisia , Amaranthaceae и Cyperaceae были широко распространены на водосборной территории оз. Телецкое. Это время характеризуется относительно низкими средними температурами июля (16,3 °С), наименьшим за весь поздний голоцен количеством осадков (390 мм/год) и минимальным распространением леса с лесопокры-тием не более 29–35 %. Процент лесопокрытия по данным VCF (Vegetation Continuous Fields) [Hansen et al., 2003] для современной Прителецкой тайги составляет 65 % [Rudaya et al., 2016]. Реконструкция среднегодовых осадков для оз. Теньгинского (центральная часть Российского Алтая) также выявляет резкое уменьшение количества осадков 4,2–3,9 тыс. л.н.

Холодный и сухой интервал около 4,2–3,8 тыс. л.н. зарегистрирован во многих палеозаписях Северного полушария [Mayewski et al., 2004; Seppä et al., 2009; Solomina et al., 2015]. Данный эпизод можно связать с эпизодом похолодания в Северной Атлантике. Ветра западного переноса над Северной Атлантикой и Сибирью были слабее в промежутке 4,2–3,8 тыс. л.н., что отразилось в понижении температур и снижении увлажнения [Mayewski et al., 2004]. Ослабление ветров западного переноса в средних широтах в этот временной интервал связано с отрицательной фазой северо-атлантической осцилляции, что выражается в уменьшении количества влаги в северных широтах [Lan et al., 2020].

После 3,5 тыс. л.н. площадь распространения хвойной горной тайги в районе оз. Телецкое значительно расширилась с максимальным реконструированным процентом лесопокрытия (50 %) и среднегодовыми осадками (440 мм/год) между 2,3 и 0,7 тыс. л.н. Средние температуры июля возрастают на 1 °С между 3,5 и 1,1 тыс. л.н. Климат стал более влажным и теплым.

Рассчитанные голоценовые температуры для 36 палеозаписей из Северной Европы подтверждают существование относительно теплого климатического интервала 3–1 тыс. л.н. [Seppä et al., 2009]. Это же потепление отмечается для Улаганского плато при исследовании древних озерных отложений озера Со-рулуколь и фиксируется на рубеже 3,7–3,6 тыс. л.н. [Русанов, Тетерина, 2018].

Тенденция к похолоданию отмечена в палеозаписях из оз. Телецкое, начиная с 0,8 тыс. л.н. Уменьшение среднеиюльских температур на 2–3 °C ниже современных, записанное в кернах этого озера, проявляется между 1450 и 1800 гг., что может быть ассоциировано с малым ледниковым периодом (далее – МЛП).

Палинозаписи из озер Улаганского плато выявляют распространение горной тайги с Pinus sibirica, P. sylvestris и Larix sibirica в последние 4 тыс. л. Однако проведенный анализ растительной седимента-цинной ДНК из керна оз. Балыктукель выявил, что доминирующей породой была лиственница сибирская, а не сосна сибирская, как показывают палинологические данные. Очевидно, что палинологический анализ отражает региональные изменения растительного покрова, в то время как анализ седиментацинной ДНК выявляет локальные смены растительности, вероятно, в пределах одного высотного пояса [Karachurina et al., 2023]. Палеозапись выявляет доминирование лиственницы сибирской с 6,95 по 3,4 тыс. л.н., затем происходит увеличение доли травянистой растительности. После 2 тыс. л.н. появляется ДНК Rhododendron (Rh. tomentosum ) и Empetrum ( E. nigrum s.l.), Vaccinium vitis-idaea становится более обильной. В последнюю тысячу лет доля лиственницы опять увеличивается, абсолютно исчезает сосна и заметно увеличивается присутствие Ericaceae.

Основываясь на палинологических данных из озер Ак-Холь и Груша (юго-западная Тыва), в позднем голоцене лесная растительность только сокращалась и заменялась на степную с доминированием полыней, злаков и осоковых [Blyakharchuk et al., 2007]. Особенно этот процесс усилился в последние 2 тыс. л., что может быть связано с возросшей аридизацией и похолоданием. Однако образец палеопочвы из котловины оз. Ак-Холь, датированный 2 852 ± 94 тыс. л.н., кроме фрагментов керамики скифской эпохи содержал также и большое количество древесных углей, косвенно указывающих на облесенность территории в это время [Agatova, Nepop, Glebova, 2020].

Палинозапись из оз. Канас (Монгольский Алтай) для последних 4 тыс. л. выявила заметное снижение пыльцы древесных и возрастание пыльцы травянистых [Huang et al., 2018]. Растительный покров характеризуется сокращением лесной растительности и развитием открытых степных ландшафтов. Особенно эти процессы становятся выраженными в последние 1,5 тыс. л., когда увеличивается доля пыльцы полыни и сокращается доля пыльцы маревых. При этом максимальное количество осадков за весь голоцен также реконструировано для последних 3,8 тыс. л.н. – 310 мм/год.

Палеоданные по керну из оз. Хотон-Нур (Монгольский Алтай) выявляют усиление аридности после 5 тыс. л.н. [Rudaya et al, 2009]. Количество пыльцы ели сокращается, доля травянистых таксонов увеличивается до 70 %. Однако, несмотря на общую тенденцию к аридизации после голоценового климатического оптимума, реконструированные среднегодовые осадки для керна из оз. Хотон-Нур оказались на 100 мм выше, чем современные, между 3–2 тыс. л.н. (до 350 мм/год). Палинозапись из оз. Баликун (Монгольский Алтай) выявила существование влажного периода 3,8–2,3 тыс. л.н. [An et al., 2011]. Влажному эпизоду, также, как и в записях из оз. Телецкое [Rudaya et al., 2016], предшествовал аридный период между 4,3–3,8 тыс. л.н.

Усиление гумидности и похолодание климата на западном макросклоне Монгольского Алтая во второй половине позднего голоцена (2,5–1 тыс. л.н.) подтверждают и рост торфяника BBP после 2,8 тыс. л.н. [Xu et al., 2019]; палинологический анализ палеозаписи из торфяника YSKL [Yang et al., 2019] и исследование n-алканов из торфяника TLSH [Zhang et al., 2016].

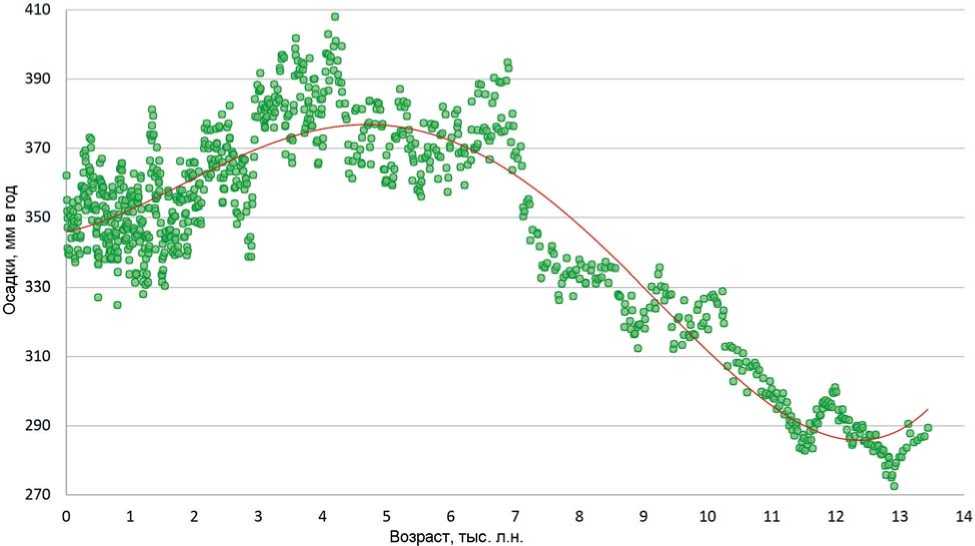

Короткий период между 2,8 и 2,5 тыс. л.н. характеризуется выраженным похолоданием и усилением гу-мидности климата в Северной Европе [Wanner et al., 2008]. Также в это же время отмечается наступление ледников в Северном полушарии, что ассоциируется с минимумом солнечной активности [van Geel et al., 2000] и усилением западного переноса над Северной Атлантикой и Сибирью [Mayewski et al., 2004]. Вероятно, возросшая влажность является также ответом на снижение солнечной активности в результате сокращения эвапотранспирации из-за понижения температур в Монголии [An, Chen, Barton, 2008]. Анализ палеоданных для скифского времени (850–200 лет до н.э.), полученных из разных палеоархивов Центральной Азии, включая и юг западной Сибири, выявил, что этот период характеризуется повышенной гумидностью, которая обеспечивала возможности перемещений скифского населения в этой аридной области [Che, Lan, 2021]. Объединенная реконструкция осадков по данным исследованных здесь озер также выявляет увеличение количества осадков около 2,6– 2,4 тыс. л.н. после аридной фазы (см. рисунок ).

В Северном полушарии наступление ледников и усиление западных ветров над Северной Атлантикой и Сибирью предполагают изменения климата между 1350 и 1800 гг., которые были самыми быстрыми и сильными с начала голоцена. Интенсификация сибирского антициклона после 1350 г., рассчитанная по содержанию калия в гренландских ледовых кер-

Реконструированное среднегодовое количество осадков для голоцена Алтая (по палинологическим данным из всех палеозаписей донных отложений озер).

нах GISP2 для Северного полушария [Mayewski et al., 2004], подтверждает похолодание климата.

Согласно радиоуглеродному датированию древесины, погребенной под моренами, увеличение площадей больших ледников в Российском Алтае начинается в 13 в., маркируя наступление МЛП. Активация небольших ледников коррелирует с самой холодной фазой МЛП, начиная со второй половины 15 и в 16 в. Ледниковая стадия актру в Российском Алтае, датируемая 13–19 вв., подтверждает существования холодного и влажного климата [Agatova et al., 2012]. Согласно дендрохронологическим исследованиям Алтае-Саянского региона, МЛП датируется здесь 17– 19 вв. [Мыглан, Ойдупаа, Ваганов, 2012].

Несмотря на общее повышения увлажнения во время МЛП, наши данные позволяют выделить несколько фаз с 1300 по 1800 гг.: между 1300–1400 гг. относительно влажная фаза, между 1400 и 1500 гг. – относительно сухая, между 1500 и 1700 гг. – самая гумидная и далее к концу МЛП гумидность понижается. Палеореконструкция среднелетних температур по данным элементного анализа кернов из озер Те-лецкое, Кучерлинское и Мультинские также выявляет температурные флуктуации и позволяет выделить три фазы: с 1300 по 1550 гг. – самая холодная фаза; с 1500 по 1700 гг. – более теплая фаза и заключительная холодная фаза – с 1700 по 1800 гг. [Бабич и др., 2023].

Таким образом, несмотря на некоторые несоответствия в локальных реконструкциях, в позднем голоцене Алтая можно выделить холодный эпизод на рубеже северогриппианского и мегхалайского веков –

4–3,8 тыс. л.н.; относительно теплый и гумидный интервал 3,5–2(1) тыс. л.н.; нарастание аридизации в последние две тысячи лет; холодный и влажный МЛП и современное увеличение гумидности (см. рисунок ).

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0010 «Палеоэкология человека и реконструкция природных условий Евразии в четвертичном периоде».

Список литературы Климат и растительность позднего голоцена Алтая (по данным из палеозаписей озер)

- Бабич В.В., Дарьин А.В., Рудая Н.А., Маркович Т.И. Обобщенная реконструкция температурного режима для российского Алтая за последние 2000 лет (по озерным отложениям) // Геология и геофизика. - 2023. -. DOI: 10.15372/GiG2023135 EDN: ZASIRQ

- Мыглан В.С., Ойдупаа О.Ч., Ваганов Е.А. Построение 2367-летней древесно-кольцевой хронологии для Ал-тае-Саянского региона (горный массив Монгун-Тайга) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2012. -№ 3. - С. 76-83. EDN: PCQWGD

- Русанов Г.Г., Тетерина И.И. Озера и ландшафтно-климатические особенности среднегорий и высокогорий Алтая во второй половине голоцена. - Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2018. - 132 с.

- Шумилова Л.В. Ботаническая география Сибири. -Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1962. - 440 с.

- Agatova A.R., Nazarov A.N., Nepop R.K., Rodnight H. Holocene glacier fluctuations and climate changes in the southeastern part of the Russian Altai (South Siberia) based on a radiocarbon chronology // Quatern. Sci. Rev. - 2012. -Vol. 43. - P 74-93. EDN: PDOTHB