Климатическая обусловленность многолетней динамики растительного покрова среднерусской лесостепи

Автор: Ловелиус Николай Владимирович, Строкина Елена Игоревна, Ухачева Валентина Николаевна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 4 (21), 2011 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты мониторинга растительного покрова по данным крупномасштабного геоботанического картографирования двух заповедных территорий. Выявленные закономерности сопоставлены с изменчивостью климата в данном регионе.

Динамика растительного покрова, глобальное потепление климата, крупномасштабное геоботаническое картографирование, среднерусские луговые степи

Короткий адрес: https://sciup.org/14042657

IDR: 14042657 | УДК: 581.9

Текст научной статьи Климатическая обусловленность многолетней динамики растительного покрова среднерусской лесостепи

В прошедшем XX столетии, особенно в его второй половине, зафиксировано глобальное потепление климата в северном полушарии, в том числе и на территории России [1; 2; 6; 9; 13; 14 и др.]. В отдельных регионах России его проявление было неоднозначным. В Среднерусской лесостепи (Курская, Белгородская области) в это время зафиксированы широкомасштабные изменения в составе и структуре растительного покрова [5; 10–12 и др.].

Сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета с конца 1950-х гг. и до настоящего времени проводится мониторинг растительного покрова на двух заповедных территориях: Казацкой степи (Центрально-Черноземный биосферный заповедник им. проф. В.В. Алехина) и в дубраве «Лес на Ворскле» (заповедник «Белогорье»). Его главной составляющей является крупномасштабное геоботаническое картирование (масштаб 1:5000) в интервале 10–15 лет. Полностью оба заповедных участка картировались в 3 срока, их отдельные полигоны – в 4.

Основные типы растительности лесостепи (широколиственные леса и луговые степи) характеризуются высоким видовым разнообразием и сложностью фитоценоти-ческой структуры. По отношению к ним существовавшие на начало 60-х гг. методы геоботанического картографирования оказались неадекватными и нерепрезентативными. Был разработан оригинальный способ картографирования лесостепной растительности. Он имеет две важные особенности в процессе сбора полевого материала. Первая состоит в равномерном распределении описаний и их инструментальной привязке на местности. Вся картируемая площадь покрывается сетью реперных точек через 100 м (1 описание на 1 га). Вторая – это содержание самих геоботанических описаний, которые выполнялись на специально разработанных бланках с выявлением полного видового состава.

При обработке таких описаний появляется возможность широко использовать количественные методы. В результате картографических работ на двух заповедных территориях суммарно собрано около 10 тысяч геоботанических описаний. Все они хранятся в Фитоценарии кафедры геоботаники СПбГУ. Материалы трехкратного геоботанического картографирования Казацкого участка ЦЧЗ опубликованы [3].

Легенда геоботанических карт обычно строится на основе классификации растительных сообществ. Для карт крупного масштаба она особенно тесно связана с низшими классификационными единицами на уровне ассоциация–формация. Классификация растительности Среднерусской лесостепи осуществлялась на эколого-фи-тоценотических принципах. Использованы следующие основные таксоны: тип растительности – подтип – формация – подформация – группа ассоциаций – ассоциация. Растительная ассоциация принята как самая мелкая таксономическая единица, которая объединяет фитоценозы, практически одинаковые по всем основным показателям. Формации выделялись в лесном и кустарниковом типах по основному доминирующему виду в составе основных ярусов и пологов. В травяных типах (степи, луга) эта единица не использовалась из-за слабого проявления в составе травостоя доминирующих видов. При разграничении степей и лугов основными диагностическими признаками являлись следующие: соотношение ксерофитов и мезофитов по их суммарному проективному покрытию, набор фитоцено-тически значимых видов, эколого-биологические особенности последних.

Даже самый общий сравнительный анализ карт – на уровне легенды (количества, размеров, состава и размещения контуров-выделов) обнаружил в течение второй половины XX в. весьма существенные изменения в составе и структуре растительного покрова, а также позволил выявить общую

Cреда обитания

направленность в его развитии. Было установлено, что эколого-фитоценотические изменения проявились на всех участках землепользования (лесных, степных, залежных) и коснулись как естественной растительности (лесов, степей, лугов), так и появившейся здесь под воздействием человека (лесных культур, полян, залежей). Общая направленность этих изменений сводится к хорошо выраженной мезофили-зации, т.е. усилении фитоценотических позиций мезофитов – растений, требовательных к достаточному увлажнению (лесных и луговых). Ниже приведены результаты анализа этих изменений на двух ключевых участках – степном и лесном [5; 10; 11; 12].

Степной участок расположен на водораздельном плато Казацкого кластера ЦЧЗ в 13–14 кварталах (площадь 0,9 × 1 км). Он состоит из трёх полос по 0,3 × 1,0 км. Первая и третья – самая высокая и самая низкая части по абсолютной высоте (235– 220 м). Они находятся в косимом режиме пользования: с 1958 г. покос осуществляется 1 раз в 4 года. Средняя, вторая, полоса с 1980 г. переведена в некосимый режим. В табл. 1 и 2 приведены данные, свидетельствующие о происходящем процессе мезофилизации растительного покрова: луговые степи трансформируются в остеп-нённые луга. Это видно по соотношению площадей, занятых сообществами этих типов растительности. Соответственно идёт замена ксерофитов на мезофиты сре-

Соотношение степей и лугов на ключевом участке

Terra Humana

Таблица 2

доминирующие виды травостоя степного участка (проективное покрытие, %)

|

Виды |

ЭГ* |

Годы |

|||||||||||

|

1968 |

1979 |

1993 |

2010 |

||||||||||

|

Полосы участка |

|||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

||

|

Осока низкая |

ЭК |

9 |

14 |

4 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Вейник наземный |

КМ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

10 |

4 |

– |

– |

– |

|

Ковыль перистый |

ЭК |

5 |

6 |

3 |

– |

– |

– |

3 |

10 |

4 |

– |

– |

– |

|

Кострец береговой |

МК |

3 |

3 |

3 |

11 |

8 |

4 |

10 |

7 |

7 |

4 |

3 |

4 |

|

Подмаренник настоящий |

КМ |

– |

– |

– |

– |

3 |

– |

– |

4 |

3 |

– |

– |

3 |

|

Райграс высокий |

ЭМ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

3 |

– |

– |

17 |

17 |

12 |

|

Типчак |

ЭК |

5 |

7 |

– |

7 |

6 |

4 |

4 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Вика тонколистная |

КМ |

– |

3 |

– |

4 |

3 |

– |

7 |

5 |

5 |

6 |

5 |

4 |

|

Земляника зеленая |

КМ |

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

5 |

3 |

4 |

– |

– |

– |

|

Молочай мохнатый |

МК |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

3 |

– |

|

Свербига восточная |

КМ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

6 |

– |

|

Таволга обыкновенная |

МК |

5 |

5 |

– |

7 |

6 |

3 |

4 |

3 |

4 |

3 |

– |

– |

|

Шалфей луговой |

МК |

7 |

8 |

3 |

4 |

– |

3 |

4 |

3 |

5 |

– |

– |

– |

|

Шалфей поникающий |

ЭК |

5 |

3 |

– |

3 |

5 |

– |

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

* Примечание: ЭГ – экологические группы по факторам увлажнения и богатства почв; ЭК – эуксеро-фиты; МК – мезоксерофиты; КМ – ксеромезофиты; ЭМ – эумезофиты

по 1979 г. площадь степей уменьшилась на 24%, с 1979 г. по 1993-й г. – на 36%, с 1993 г. по 2010 г. – на 10%.

Влияние климата на изменение структуры лесных сообществ установить сложнее, т.к. оно перекрывается воздействием ряда других факторов (возрастные изменения древостоев, смена древесных пород в них, рубки деревьев, зоогенные сукцессии и др.). На протяжении всего XX в. на территории европейской лесостепи неоднократно отмечалось массовое усыхание дубрав. Большинство исследователей связывают это с влиянием периодических засух, которые сопутствуют вспышкам массового размножения насекомых и развитию очагов патогенной микофлоры [7].

Результаты неоднократного картографирования заповедной дубравы «Лес на Ворскле» позволяют нам считать климатический фактор определяющим в динамике её развития во второй половине XX в. Особенно это показательно на примере участка ясеневой дубравы [10]. Ясеневая дубрава является зональным типом леса для центральной части русской лесостепи. Её участок в заповедной дубраве «Лес на Ворскле» характеризуется наибольшим возрастом и наилучшей сохранностью среди дубрав такого рода. Она занимает приводораздельные склоны межбалочного плато (абс. выс. 190–217 м) в 4-м квартале (площадь 90 га). В табл. 3 приведены основные показатели, отражающие изменения в её структуре за 40-летний период. Наиболее заметный процесс – усиление фитоценотических позиций ясеня и снижение их у дуба. Это свидетельствует о мезофилизации растительного покрова. В данных экотопичес-ких условиях основные древесные породы образуют следующий ряд по мере увеличения влажности: дуб – ясень – клен (ильм) – липа. Клен и особенно липа на уровне подформаций в дубняках и ясенниках также имеют тенденцию к увеличению фито-ценотической роли. Указанный выше ряд хорошо коррелирует с аналогичным рядом в травяном покрове. Основные доминирующие виды по градиенту уменьшения влажности и богатства почв следуют в таком порядке: сныть обыкновенная – осока волосистая – звездчатка жестколистная – мятлик лесной. В 1958 г. наиболее распространенными были сообщества осоковой серии ассоциаций (38% площади), исчезнувшие к 80–90-м годам. В эти годы абсолютное господство переходит к сообществам снытевой серии ассоциаций, занявшим 62–83% площади. Эти данные показывают, что процесс мезофилизации стал наиболее активно протекать с 80-х годов.

Формации и серии ассоциаций ясеневой дубравы (площадь, га)

|

Синтаксоны |

Годы |

|||

|

1958 |

1964 |

1984 |

1996 |

|

|

5 Дубняки |

65 |

67 |

49 |

38 |

|

Ясенники |

21 |

22 |

39 |

49 |

|

5 Кленовники |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

& Липняки |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

Осинники |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

Мертвопокровные |

17 |

51 |

16 |

5 |

|

d Разнотравные |

0 |

9 |

15 |

7 |

|

у Звездчатковые |

11 |

3 |

3 |

0 |

|

Мятликовые |

3 |

0 |

0 |

0 |

|

d Осоковые |

34 |

22 |

0 |

0 |

|

Снытевые |

25 |

5 |

56 |

75 |

|

^ Прочие |

0 |

0 |

0 |

3 |

Естественно предположить, что столь масштабные изменения растительного покрова на заповедных территориях могут возникнуть только вследствие соответствующих изменений климата. И действительно, на европейской части России с начала ХХ в. установлено заметное потепление, которое особенно ярко проявилось в конце 80-х годов. В отношении же увлажнения такой чётко выраженной тенденции не выявлено [1; 6]. Анализ данных метеостанции ЦЧЗ за 1947–93/97 гг. дал неоднозначные результаты [4; 8]. Н.А. Лавров и К.Е. Смирнов выявили достоверные тренды прироста среднегодовой температуры на 0,7 градуса и увеличения среднегодового количества осадков на 60 мм, а также весьма существенные температурный тренд весной и тренд осадков осенью. Ими установлены циклические колебания среднегодовых температур в 8 лет, а осадков в 4 года. О.В. Рыжков с соавторами не выявили указанных трендов. Они считают, что динамика среднегодовой температуры соответствует критериям процесса типа «белый шум» с распределением, статистически не отличающимся от нормального. В динамике годовой суммы осадков также указывается периодичность в 4 года. Отмечены сухие периоды в 40–50-е гг. и в конце 60-х гг. и наиболее влажный период – со второй половины 70-х по первую половину 80-х гг.

Нами проанализированы данные метеостанции ЦЧЗ за весь период наблюдений (1947–2010 гг.). В работе использованы методы скользящих средних и независимых групп. Особое внимание уделено распределению тепло- и влагообеспеченности в их многолетнем ходе. В лесостепи эти показатели отличаются высокой изменчивостью

Cреда обитания

с большими амплитудами колебаний, что свойственно и рассматриваемому району.

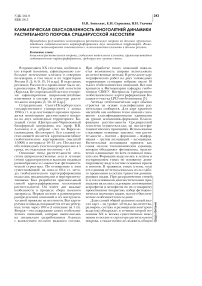

В результате нашей обработки основные указанные выше тренды проявились отчётливо и показали повышение среднегодовой температуры на 1,5 градуса, а суммы осадков – на 43 мм (рис. 1). В сравнении с данными [2] первая существенно выше, а вторые – несколько ниже. Это связано с тем, что среднегодовые температуры продолжали расти, а годовое количество осадков с конца 90-х годов имеет устойчивую тенденцию к резкому снижению. Анализ средних годовых значений позволил выявить соотношение тепла и влаги в определенные периоды.

В общем ходе повышения средних годовых температур более интенсивно росли зимние температуры. В 1981–1990 гг. годовые температуры заметно снизились, после чего они продолжали повышаться до настоящего времени. Годовое количество осадков последовательно повышалось, достигнув максимума в 1981–1990 гг. С 1998 г. оно резко понижается. В период 1981–1990 гг. имело место сочетание понижения температуры с заметным повышени-

Рис. 1. Годовые суммы осадков (мм) и суммы температур (Т) в 1949–2008 гг. после 5-летнего сглаживания.

ем осадков, что, видимо, и способствовало особо сильному проявлению мезофилиза-ции растительного покрова. Вероятно, активность этого процесса в ближайшее десятилетие может снизиться, учитывая, что в 2001–2010 гг. повышение температуры сопровождалось уменьшением количества осадков. Причинно-следственные обоснования этих процессов в данной публикации не рассматриваются.

Список литературы Климатическая обусловленность многолетней динамики растительного покрова среднерусской лесостепи

- Груза Г.В., Ранькова Э.Я. Изменение климатических условий европейской части России во второй половине ХХ века//Влияние изменения климата на экосистемы. -М.: Русский университет, 2001. -С 9-16.

- Израэль Ю.А., Груза Г.В., Катцов В.П., Мелешко В.П. Изменения глобального климата. Роль антропогенных воздействий.//Метеорология и гидрология. -2001, № 5. -С. 5-21.

- Картографические исследования в Центрально-Черноземном заповеднике//Труды ЦЧЗ. Вып. 19. -Курск, 2006. -184 с.

- Лавров Н.А., Смирнов К.Е. Изменение растительности и климата лесостепи Русской равнины за последние десятилетия (на примере Центрально-Чернозёмного государственного заповедника)//Вестник СПбГУ. Сер. 7. -2000, Вып. 2. -С. 110-122.

- Нешатаев Ю.Н., Ухачёва В.Н. Мониторинг растительности Среднерусской лесостепи//Вестник СПбГУ. Сер. 3. -2001, вып. 2. -С. 55-66.

- Ранькова Э.Я., Груза Г.В. Индикаторы изменений климата России//Метеорология и гидрология. -1998, № 1. -С. 5-18.

- Рыжков О.В. Состояние и развитие дубрав Центральной лесостепи (на примере заповедников Центрально-Черноземного и «Лес на Ворскле»). -Тула, 2001. -172 с.

- Рыжков О.В., Пузаченко А.Ю., Власов А.А., Золотухин Н.И., Корольков А.К., Филатова Т.Д. Столетняя динамика климата и биоты центральной лесостепи (на примере Центрально-Чернозёмного заповедника и прилегающих территорий)//Влияние изменения климата на экосистемы. -М.: Русский университет, 2001. -С. 69-81.

- Переведенцев Ю.П. Потепление климата Земли в XIX-XX столетиях и его проявления на территории России//Проблемы и перспективы географических исследований. -Пермь,2001. -С. 89-96.

- Ухачева В.Н., Ломова Е.И. Динамика заповедной ясеневой дубравы «Лес на Ворскле»//Растительность России. -2001, № 2. -С. 71-86.

- Ухачёва В.Н. Мониторинг растительного покрова Казацкой степи в 1960-1990-е годы (ЦЧЗ, Курская область)//География и смежные науки. LX Герценовские чтения. -СПб., 2007. -С. 101-108.

- Ухачёва В.Н., Строкина Е.И. Реакция растительного покрова Казацкой степи на глобальное потепление климата//Вестник факультета географии: сб. научн. трудов Вып. 8. -СПб.: Эпиграф, 2010. -С. 82-87.

- IPCC, Climate Change 1995. The Science of Climate Change. -Contribution of Working Group 1 to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change/Ed. Houghton J.T., Meira Filho L.G., Callandar B.A. Callandar. -Cambridge University Press,1995. -572 p.

- WMO. Statement on the Status of the Global Climate in 1995. -World Meteorological Organization, 1996, № 838.

- Ухачёва В.Н. Мониторинг растительного покрова Казацкой степи в 1960-1990-е годы (ЦЧЗ, Курская область)//География и смежные науки. LX Герценовские чтения. -СПб., 2007. -С. 101-108.

- Ухачёва В.Н., Строкина Е.И. Реакция растительного покрова Казацкой степи на глобальное потепление климата//Вестник факультета географии: сб. научн. трудов Вып. 8. -СПб.: Эпиграф, 2010. -С. 82-87.

- IPCC, Climate Change 1995. The Science of Climate Change. -Contribution of Working Group 1 to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change/Ed. Houghton J.T., Meira Filho L.G., Callandar B.A. Callandar. -Cambridge University Press,1995. -572 p.

- WMO. Statement on the Status of the Global Climate in 1995. -World Meteorological Organization, 1996, № 838.