Климатические ареалы и распределение полей в координатах системы «почва — климат» по территории южной границы криолитозоны Забайкалья

Автор: Бадмаев Нимажап Баяржапович, Гынинова Аюр Базаровна, Цыбенов Юрий Бадмажапович

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: Биология. Почвоведение. Экология

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

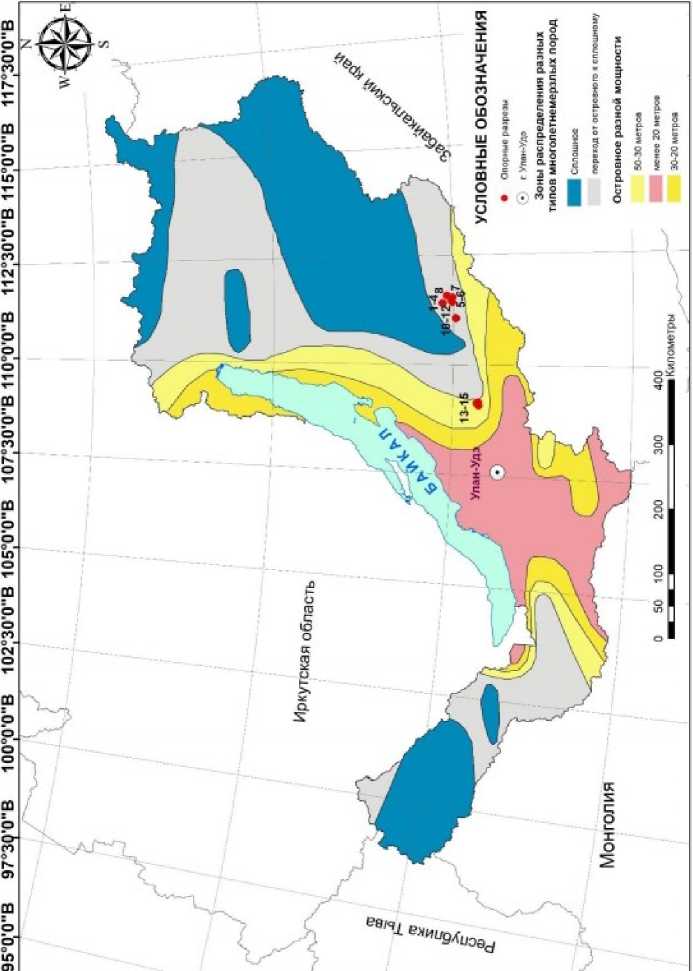

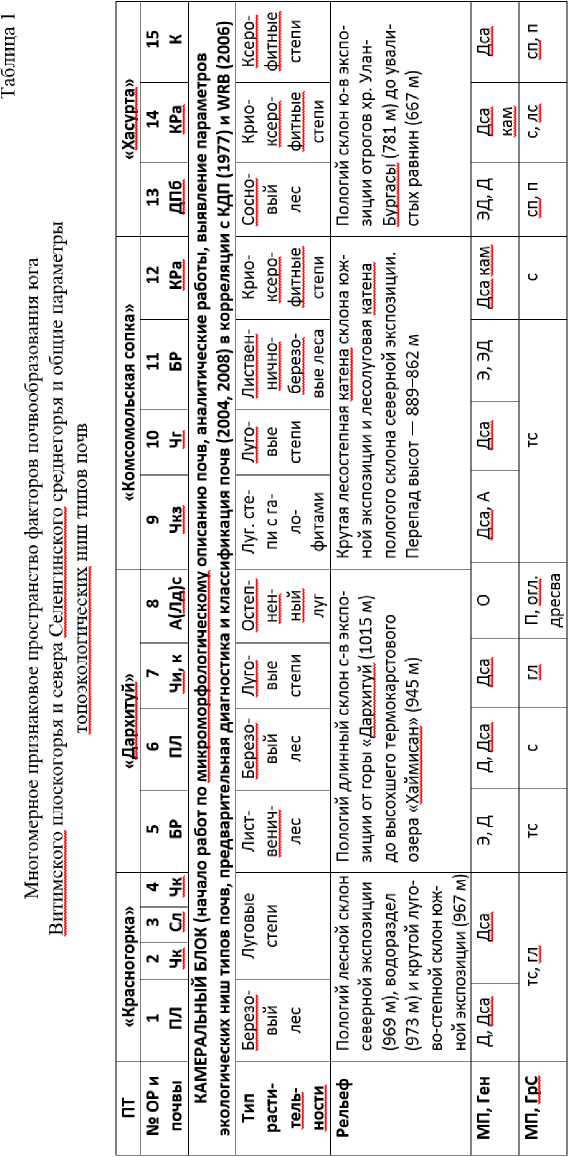

На основе иерархического принципа почвенно-географического районирования последовательно выбраны Северо-Байкальская и Забайкальская горная провинции, внутри которых выделены пространственные границы Еравнинско-Телембинского юга Витимского плоскогорья (ЮВП) и Кижингинско-Шилкинского среднегорного севера Селенгинского среднегорья (ССС) почвенного округа по территории южной границы криолитозоны Забайкалья. Сопряженный анализ мелкомасштабных карт (М 1: 3 500 000) позволил выявить взаимоспецифические состояния почв и климатических факторов среды, определить климатические ареалы почв и распределение полей в координатах системы «почва — климат» на уровне почвенных округов. Для поиска новых сочетаний факторов почвообразования использованы тематические карты литогенных и мерзлотных условий, которые позволили определить ключевые полигоны-трансекты на разных типах распространения многолетней мерз-лоты с контрастным почвенным покровом.

Иматические параметры, координатный анализ, почвенный покров, факторы почвообразования, экологическая ниша типов почв

Короткий адрес: https://sciup.org/148317172

IDR: 148317172 | УДК: 631.4. | DOI: 10.18101/2587-7143-2021-2-3-14

Текст научной статьи Климатические ареалы и распределение полей в координатах системы «почва — климат» по территории южной границы криолитозоны Забайкалья

Введение. Закономерности географии почв можно рассматривать как конкретную реализацию в реальном географическом пространстве общих закономерностей экологии почв [6], т. е. закономерностей распределения факторов почвообразования. Почва как самостоятельное естественно-историческое тело представляет собой противоречивое единство четырех составляющих, таких как совокупность литогенных свойств, унаследованных от исходных почвообразующих пород; совокупность педогенных свойств, возникших в результате преобразования почвенными процессами исходных почвообразующих пород при участии геоморфологических факторов и климатических процессов; совокупность процессов и режимов циклического характера, представляющих жизнь почв; совокупность антропогенных свойств [1; 11].

Изменяясь в пространстве, эти составляющие формируют почвенный покров конкретной территории, имеющий свои специфические черты, которые выражаются в его строении и взаимодействии почв между собой. Следовательно, почвенный покров можно рассматривать как сложную многокомпонентную и многоуровневую систему иерархических единиц, для оценки разнообразия которой необходимо использование современных методов анализа картографической информации.

В почвоведении для анализа почвенно-экологических закономерностей И. А. Соколовым [11] определены и даны понятия и термины учения об экологии почв. Так, под экологическим пространством понимается абстрактное многомерное пространство, в котором в качестве координат выступают факторы почвообразования; экологическим полем — плоскость в экологическом пространстве, образованная либо двумя факторами, либо двумя характеристиками одного фактора при стационарности всех остальных факторов; экологическим рядом — линия в экологическом пространстве, направленная объективная смена почв в экологическом пространстве при последовательной смене факторов почвообразования.

Далее автор продолжает, что экологическая ниша — часть экологического пространства, занятая интересующим нас объектом, т. е. совокупностью всех комбинаций факторов, при которых возможно формирование данного объекта; экологический диапазон — диапазон значений одного фактора или одной характеристики этого фактора, в котором возможно существование объекта; экологический ареал — часть экологического поля, занятая интересующим нас объектом, т. е. плоскость в пространстве экологической ниши. Именно экологические ареалы изучаются в том случае, когда исследуется распределение почв в гидротермическом поле [11].

Одним из самых интересных регионов по разнообразию факторов почвообразования являются контрастные ландшафты Забайкалья [10], которые характеризуются резко континентальным климатом с широким распространением сезонной и многолетней мерзлоты, горным характером рельефа, мозаичностью растительного покрова и почвообразующих пород.

Поэтому в данной статье для установления экологической ниши почв в системе «почва — климат» предлагается координатный анализ — изучение формирования почв в многомерном признаковом пространстве факторов почвообразования.

Объекты и методы исследования. Для реализации цели почвенный покров представлен как система объектов, расположенных в n-мерном экологическом гиперпространстве, осями которого выступают факторы почвообразования [5]. Каждый тип почвы может формироваться лишь внутри определенной амплитуды значений каждого фактора. Крайние значения определяют тот объем многомерного пространства, который и может быть определен как экологическая ниша типа почвы.

На основе разработанного информационно-картометрического подхода (ИКП) удалось дифференцировать континуальный и чрезвычайно неоднородный контрастный почвенный покров модельных территории юга Витимского плоскогорья (ЮВП) и севера Селенгинского среднегорья (ССС) криолитозоны Забайкалья в соответствии с факторами почвообразования. Теоретической основой ИКП является положение о том, что почвенный покров — это система, состоящая из элементов (факторы почвообразования), каждый из которых имеет свои количественные и качественные показатели и характеристики. Для выявления «скрытых» количественных и качественных показателей факторов почвообразования создается пространственная картографическая информация (КИ), которая для каждого фактора почвообразования ранжируется, в результате которого образуется многомерное признаковое пространство. На каждый выделенный почвенный контур на уровне типа накладывается КИ факторов почвообразования, рассчитывается статистическая встречаемость типа почв с отдельными факторами почвообразования и их ранговыми значениями. В конечном итоге каждый тип почв имеет только ему присущие количественные и качественные параметры, которые характеризуют его экологическую нишу в этом многомерном признаковом пространстве.

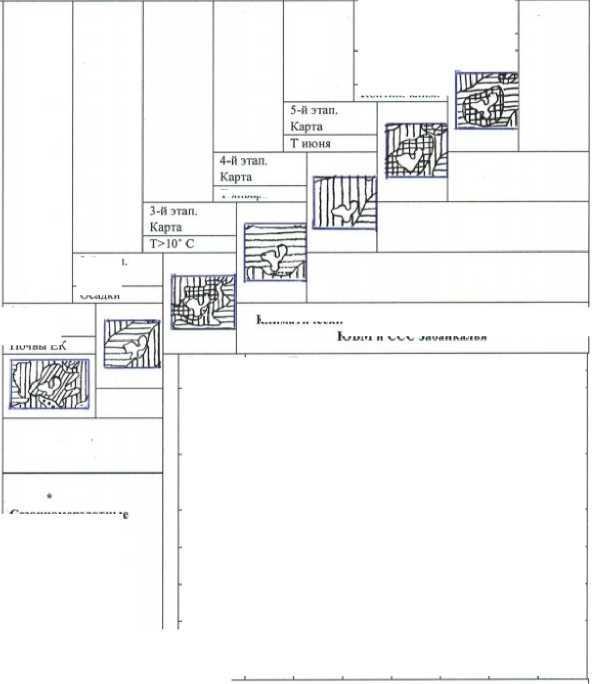

Результаты и обсуждение. На основе иерархического принципа почвенногеографического районирования последовательно выбраны Северо-Байкальская и Забайкальская горная провинции, внутри которых выделены пространственные границы Еравнинско-Телембинского ЮВП и Кижингинско-Шилкинского среднегорного ССС почвенного округа по территории южной границы криолитозоны Забайкалья (рис. 1, табл. 1).

ru Q. OJ 00

OJ

X

(X

Q. O

О ^

О c о о ^

5 X IX

СП си

00 т о с

Z Q. О

о

0J X

о с си 0_

X

О-

Селенгинского среднегорья на разных зонах распространения многолетнемерзлых пород

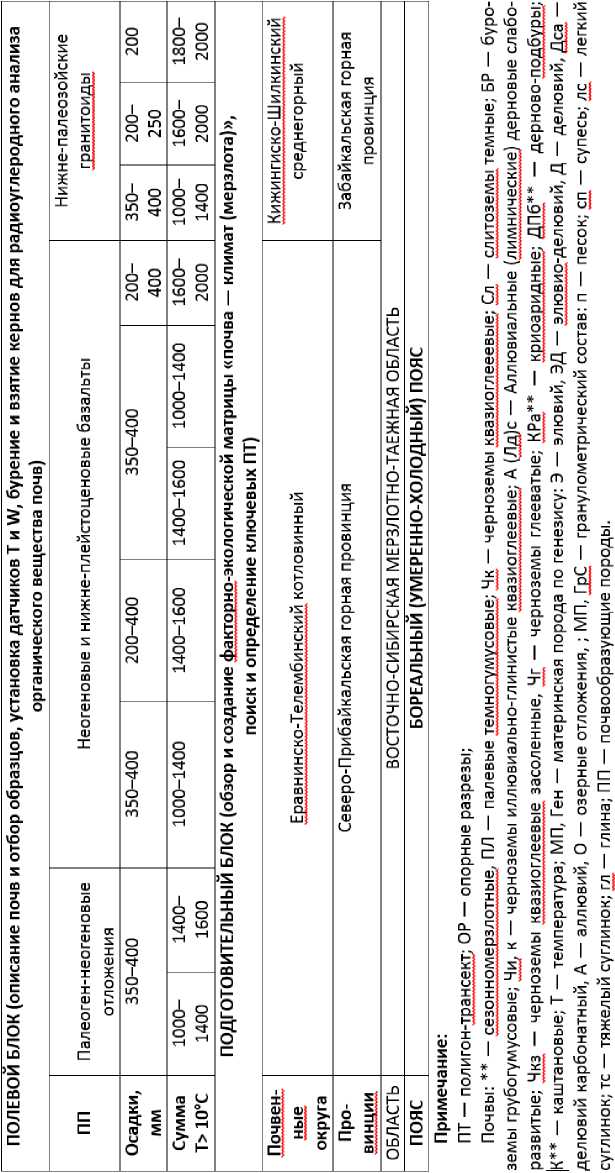

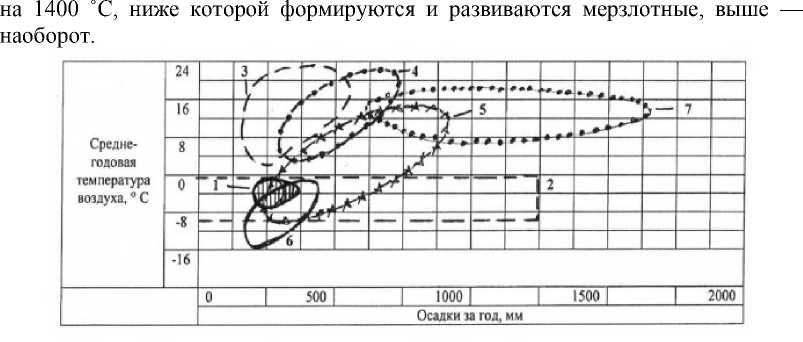

На основе сопряженного анализа картографической информации (КИ) мелкомасштабных карт (М 1:3 500 000)1 выявлены взаимоспецифические состояния почв и климатических факторов среды (рис. 2). Статистическая выборка почвенной и тематических карт климатической среды позволила сформировать многомерное признаковое пространство системы «почва — климат». Сопоставление гидротермических показателей рассматриваемой территории с климатическими ареалами основных типов почв [6; 7] показывает, что в подобных климатических условиях располагаются лишь ареалы тундровых и подзолистых почв (рис. 3). По среднегодовой температуре воздуха диапазон колеблется в пределах от -3,8 до -5,5 °С. Годовая сумма осадков, в диапазоне которых функционируют почвы, составляет 250–400 мм. В таком «узком» гидротермическом диапазоне, в классическом варианте которых формируются только два зональных типа (тундровые и подзолистые), на исследуемой территории выявлены до 11 типов почв. Причем последние находятся в холодной части ареала с отрицательной среднегодовой температурой. Ареалы других зональных типов почв (каштановые и черноземы) наблюдаются в условиях с положительными среднегодовыми температурами. Ведущим фактором дифференциации почвенного покрова выступает степень увлажнения, определяющая полноту использования тепловой энергии.

|

7-й этап. Карта |

|

|

Т > 0 ’С (Пр) |

6-й этап.

Карта. _______

Контин. КЛИМ.

мерзлотные

Сезониомерзлотныс почвы, остальные

1 Атлас Забайкалья. Москва; Иркутск: ГУГК, 1967. 76 с.

1-й этап.

Карта Почвы ЕК

Т января

2-й этап, Карта Осадки

Климатические параметры экологических ниш почв ЮВМ и ССС Забайкалья

|

Фактор |

Почвы |

||||||

|

А* |

К* |

4 е |

ДТ« |

МЛл |

МЛч |

МЛ |

|

|

Ос, мм |

200 250 400 |

200 |

200250 |

350400 |

350400 |

200 350400 |

200250 350500 |

|

Т10, *С |

1400 2000 2000 |

1800 2000 2000 |

16002000 2000 |

1000 1400 |

10001200 |

14001600 |

10001400 |

|

Та, *С |

-36... -18 |

-30... -28 |

-32... -18 |

-34... -18 |

-24... -20 |

-30... -24 |

-30... -22 |

|

Ти/С |

14-20 20 |

18-20 |

14-20 20 |

14-20 |

10-16 |

18-20 |

14-16 |

|

К |

60-95 95 |

80-95 |

70-95 |

75-90 |

75-90 |

75-95 95 |

60-70 |

|

ПР. дни (Т>0eQ |

191198 |

191198 |

167190 |

143150 174 |

143150 |

159166 |

151174 |

Рис. 2. Алгоритм информационнокартографической оценки и анализа картографической информации в системе «почва— климат»

Почвы: А — аллювиальные; К — каштановые; Ч — черноземы; ДТ — дерново-таежные; МЛл — мерзлотные луговолесные; Млч — мерзлотные луговочерноземные; МЛ — мерзлотные луговые.

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.

почвенных типов ЮВП и ССС Забайкалья

Почвы: А — аллювиальные; К — каштановые; Ч — черноземы; ДТ — дерново-таежные; МЛл — мерзлотные лугово-лесные; Млч — мерзлотные лугово-черноземные; МЛ — мерзлотные луговые.

Таким образом, специфичными для Предбайкалья и Забайкалья можно считать низкий энергетический уровень почвообразования, небольшие различия в теплообеспеченности между генетическими далекими почвами, их территориальное единство.

На основе почвенных и климатических тематических карт определены климатические ареалы, составлена гидротермическая система и распределены поля почвенных типов (рис. 4) Забайкалья [6]. Из изученных почв по атмосферному увлажнению крайние позиции занимают черноземы и каштановые почвы крио-аридных ландшафтов, с одной стороны, и мерзлотные лугово-лесные и мерзлотные луговые почвы криогидроморфных ландшафтов — с другой. Пространственная и информационная граница по этому показателю между последними проявляется на величине 250–300 мм. Пространственной и информационной границей между мерзлотными и сезонномерзлотными почвами является величи-

Рис. 4. Климатические ареалы почв ЮВП и ССС среди климатических ареалов почв В. Р. Волобуеву (1963) и В. А. Кузьмину (1988).

Ареалы почв: 1 — исследуемого региона; 2 — Предбайкалья и Северного Забайкалья; 3 — каштановые; 4 — черноземы; 5 — подзолистые; 6 — тундровые; 7 — бурые лесные.

Таким образом, сопряженный анализ почв и климатического фона, при котором они формируются, позволил определить параметры экологических ниш в системе «почва — климат» на уровне почвенных округов.

Система «почва — климат» для более полной оценки влияния климата как фактора почвообразования дополнена «мерзлотным субфактором» через глубину протаивания и промерзания почв [2–5; 9]. Представленные материалы свидетельствуют о тесной зависимости глубины протаивания и промерзания от гранулометрического состава материнских пород (рис. 5) и типа растительности (рис. 6).

|

Глубина промерзания. |

500 |

|||||||

|

400 |

С" № |

|||||||

|

300 |

4 |

|||||||

|

200 |

||||||||

|

100 |

||||||||

|

0 |

||||||||

|

Глубина протаивания. |

||||||||

|

100 |

||||||||

|

___■—■-- |

№ВД |

|||||||

|

200 |

||||||||

|

300 |

— |

|||||||

|

чк *1 |

||||||||

|

400 |

||||||||

|

Г рануломез ричес кин состав ма теринских пород |

песок |

супесь |

легкий суглинок |

средний суглинок |

тяжелый суглинок |

глина |

||

Рис. 5. Координатная система «Глубина промерзания/протаивания почв — гранулометрический состав материнских пород»

Почвы: Холодные: К — каштановые; Кра — криоаридные; ДПб — дерново-подбуры.

Мерзлотные: БР — буроземы; ПЛ — палевые; ЧК — черноземы квазиоглеевые; ЧКз — черноземы квазиоглеевые засоленные; А(Л)дс — аллювиальные (лимнические) дерновые слаборазвитые.

|

Глубина промерзания, |

500 |

|||||||||

|

400 |

^ *■—^^ |

|||||||||

|

300 |

||||||||||

|

200 |

||||||||||

|

100 |

||||||||||

|

0 |

||||||||||

|

Глубина протаивания, |

||||||||||

|

100 |

||||||||||

|

^КР |

||||||||||

|

200 |

||||||||||

|

<& ) |

||||||||||

|

300 |

||||||||||

|

400 |

||||||||||

|

Тип растительности |

Ксерофнтные степи |

ксерофнтные степи |

Остенпен ный луг |

.Луговая |

Сосновый |

Березовый |

Лиственничный лес |

|||

Рис. 6. Координатная система «Глубина промерзания/протаивания почв — тип растительности»

Почвы: Холодные: К — каштановые; Кра — криоаридные; ДПб — дерново-подбуры.

Мерзлотные: БР — буроземы; ПЛ — палевые; ЧК — черноземы квазиоглеевые; ЧКз — черноземы квазиоглеевые засоленные; А(Л)дс — аллювиальные (лимнические) дерновые слаборазвитые.

Выделяются отчетливо две зоны: сезоннопротаивающие мерзлотные почвы на палеоген-неогеновых отложениях тяжелого гранулометрического состава и се-зоннопромерзающие холодные почвы на продуктах выветривания щебнистых нижнепалеозойских гранитоидов легкого гранулометрического состава.

Первая группа почв занимают пологие склоны северных экспозиций, начиная от лиственничных вершин (буроземы — 2,5–3,0 м) через березовые леса средних частей (палевые — 2,3–2,5 м) до луговых степей (черноземы квазиоглеевые 2,1– 2,75, меньше засоленные варианты) аккумулятивных ландшафтов. Эти почвы представляют Еравнинско-Телембинский котловинный почвенный округ ЮВП в пределах переходной зоны от островного к сплошному распространению многолетней мерзлоты.

Вторая группа почв формируются в условиях засушливого холодного климата под степной растительностью и сосновыми лесами. Наиболее глубоко промерзают каштановые (3–5 м) и криоаридные (3–4 м) элювиальных и делювиальных пород супесчано-суглинистого состава. Дерново-подбуры нижнетаежного пояса отрогов хр. Улан-Бургасы промерзают несколько ниже (2,5–3 м) и замыкают группу почв Кижингинско-Шилкинского почвенного округа ССС в условиях островного распространения многолетней мерзлоты (мощностью 50–30 м).

Сопряженный анализ мелкомасштабных карт (М 1:3 500 000) позволил выявить взаимоспецифические состояния почв и климатических факторов среды, определить климатические ареалы почв и распределение полей в координатах системы «почва — климат» на уровне почвенных округов. Для поиска новых сочетаний факторов почвообразования использованы тематические карты литогенных и мерзлотных условий [5], которые позволили определить ключевые полигоны-трансекты на разных типах распространения многолетней мерзлоты с контрастным почвенным покровом.

Заключение. На основе иерархического принципа почвенно-географического районирования последовательно выбраны Северо-Байкальская и Забайкальская горная провинции, внутри которых выделены пространственные границы Ерав-нинско-Телембинского юга Витимского плоскогорья и Кижингинско-Шилкинского среднегорного севера Селенгинского среднегорья почвенного округа по территории южной границы криолитозоны Забайкалья. Сопряженный анализ мелкомасштабных карт позволил выявить взаимоспецифические состояния почв и климатических факторов среды, определить климатические ареалы почв и распределение полей в координатах системы «почва — климат» на уровне почвенных округов.

Список литературы Климатические ареалы и распределение полей в координатах системы «почва — климат» по территории южной границы криолитозоны Забайкалья

- Система почвенных карт: опыт применения принципов поликомпонентной базовой классификации почв / Т. В. Ананко, И. А. Соколов, Д. Е. Конюшков, Б. П. Градусов // Почвоведение. 1998. № 5. С. 620–631. Текст: непосредственный.

- Бадмаев Н. Б. Классификационная оценка теплового режима мерзлотных катен Витимского плоскогорья // Почвоведение. 1995. № 9. С. 1109–1114. Текст: непосредственный.

- Бадмаев Н. Б. Мерзлотный режим катен Еравнинской котловины Байкальского региона // География и природные ресурсы. 1997. № 2. С. 179–183. Текст: непосредственный.

- Бадмаев Н. Б., Корсунов В. М., Куликов А. И. Тепловлагообеспеченность склоновых земель. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1996. 126 с. Текст: непосредственный.

- Бадмаев Н. Б. Координатный анализ и принципы распознавания почв. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2008. 206 с. Текст: непосредственный.

- Волобуев В. Р. Экология почв (очерки). Баку, 1963. 260 с. Текст: непосредственный.

- Кузьмин В. А. Почвы Предбайкалья и Северного Забайкалья. Новосибирск: Наука, 1988. 175 с. Текст: непосредственный.

- Куликов А. И. Криогенные трещины как фактор анизотропности почвы // Почвоведение. 1995. № 4. С. 415–419. Текст: непосредственный.

- Куликов А. И., Дугаров В. И., Корсунов В. М. Мерзлотные почвы: экология, теплоэнергетика и прогноз продуктивности. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1997. 313 с. Текст: непосредственный.

- Ногина Н. А. Почвы Забайкалья. Москва: Наука, 1964. 312 с. Текст: непосредственный.

- Соколов И. А. Теоретические проблемы генетического почвоведения. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1993. 270 с. Текст: непосредственный.