Климатические и химические факторы риска здоровью населения регионов арктической и субарктической зон: популяционный и субпопуляционный уровни

Автор: Клейн Светлана Владиславовна, Землянова Марина Александровна, Кольдибекова Юлия Вячеславовна, Глухих Максим Владиславович

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Профилактическая медицина: актуальные аспекты анализа риска здоровью

Статья в выпуске: 3 (39), 2022 года.

Бесплатный доступ

Анализируются климатические и химические факторы риска, модифицирующие показатели здоровья населения арктической и субарктической зон на популяционном и субпопуляционном уровнях. Для прогнозирования медико-демографической ситуации на территориях РФ с субарктическим и арктическим климатом использована модель причинно-следственных связей между комплексом факторов среды обитания и ожидаемой продолжительностью жизни при рождении на базе искусственной нейронной сети. Углубленная оценка состояния здоровья детского населения выполнена на примере репрезентативной выборки на основе анализа клинических, биохимических и общеклинических показателей в группах наблюдения и сравнения. Анализ данных осуществлен с использованием стандартных статистических методов и пакетов статистических программ. Установлено, что за период 2010-2019 гг. на исследуемых территориях РФ произошло увеличение среднемесячных температур июля в среднем на 3,4 %, осадков июля и января - на 13,0-15,1 %. Показаны дифференцированные оценки эмерджентного влияния на ожидаемую продолжительность жизни (ОПЖ) погодно-климатических условий арктического и субарктического климата на анализируемых территориях: потери показателя ОПЖ варьируются от 164 дней в Республике Саха (Якутия) до 349 дней в Чукотском автономном округе (АО). Совокупное влияние погодно-климатических факторов на территориях арктической и субарктической зон за 2010-2019 гг. обусловило вариативные эффекты на показатель ОПЖ: от его негативных эффектов в виде снижения показателя в Магаданской области, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком АО (-254; -211; -109 и -8 дней соответственно) до положительных - в виде роста показателя до 111 дней в Республике Саха (Якутия). Дети, подвергающиеся сочетанному воздействию неблагоприятных погодно-климатических факторов субарктической зоны и высоких уровней аэрогенной химической экспозиции, имеют большую распространенность и степень выраженности изменений показателей негативных эффектов относительно детей, проживающих на территориях сравнения (повышение до 5,6 раза частоты регистрации болезней органов дыхания и нервной системы, в 1,3-1,7 раза - уровня лейкоцитов, СОЭ, ТТГ, Apo-B и Apo-B/ApoA1 в крови, р = 0,0001; снижение в 1,2-2,5 раза уровня Apo A1, кортизола и серотонина в крови, р = 0,0001-0,040 и др.). Долевой вклад химических факторов в ассоциированные случаи заболеваний органов дыхания и нервной системы составил 25-31 %, неблагоприятных климатических факторов - 10-15 %.

Климат России, арктика, здоровье населения, детское население, ожидаемая продолжительность жизни, опж, факторы риска здоровью, социально-гигиенические детерминанты, качество атмосферного воздуха, нейронные сети, прогнозирование потенциала роста опж, углубленные исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/142236524

IDR: 142236524 | УДК: 613, | DOI: 10.21668/health.risk/2022.3.03

Текст научной статьи Климатические и химические факторы риска здоровью населения регионов арктической и субарктической зон: популяционный и субпопуляционный уровни

Клейн Светлана Владиславовна – профессор РАН, доктор медицинских наук, доцент, заведующий отделом системных методов санитарно-гигиенического анализа и мониторинга (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-18-04; ORCID: .

Землянова Марина Александровна – доктор медицинских наук, заведующий отделом биохимических и цитогенетических методов диагностики (e-mail: ; тел.: 8 (342) 236-39-30; ORCID: .

Кольдибекова Юлия Вячеславовна – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник с выполнением обязанностей заведующего лабораторией метаболизма и фармакокинетики отдела биохимических и цитогенетических методов диагностики (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-18-15; ORCID: .

Глухих Максим Владиславович – младший научный сотрудник отдела системных методов санитарногигиенического анализа и мониторинга (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-18-04; ORCID: .

На здоровье человека и его самочувствие оказывает влияние комплекс факторов риска – взаимосвязанных внешнесредовых, климатогеографических, социальных, поведенческих и других факторов, к которым он должен адаптироваться [1]. Климат – один из важнейших факторов, определяющих жизнедеятельность человека, включая сохранение и развитие его биологических, психологических и физиологических функций, влияющих на работоспособность и социальную активность. Климат определяется географическим положением территории: ее широтой, высотой над уровнем моря, соотношением суши и моря, характером рельефа местности и пр. Под климатом понимают многолетний режим погоды, присущий данной территории1. Существует определение2 климата как среднего режима погоды в определенном месте, выявленного за многие годы наблюдений. Климат складывается из огромного числа конкретных, мгновенных состояний атмосферы, из множества разнообразных «погод» за значительный промежуток времени (обычно 50–100 лет)3. Следовательно, климат можно рассматривать как определенный фон жизнедеятельности и формирования здоровья человека [2], а погода является рядом метеорологических факторов, чередующихся по законам и правилам определенного климата.

Действие погоды на организм человека может быть как позитивным, так и негативным и выражается в виде метеочувствительности, метеолабильности или метеотропности – патологических ответов организма человека на воздействие неблагоприятных погодных факторов4. Метеопатические реакции у человека могут вызывать такие метеорологические факторы, как температура воздуха, влажность, давление, скорость ветра, потоки солнечной радиации (включая спектральное распределение энергии), длинноволновая солнечная радиация, осадки (тип и интенсивность), состав воздуха, атмосферное электричество, атмосферная радиоактивность, дозвуковой шум и прочие [2].

Одними из основных метеорологических факторов, влияющих на организм человека, является температура воздуха, в том числе в летний и зимний периоды, ее колебания; влажность воздуха, которая усиливает влияние температуры воздуха; атмосферное давление и его изменение; количество осадков в разные периоды года; инсоляция и пр. Метеорологические факторы (температура и влажность воздуха, скорость ветра, атмосферное давление, интенсивность солнечной радиации и пр.) действуют на организм человека сочетанно, усиливая или ослабляя друг друга. При неблагоприятных сочетаниях климатических факторов организм человека испытывает дополнительную нагрузку [3].

Результаты многочисленных отечественных и зарубежных исследований в области оценки влияния погодно-климатических факторов на состояние здоровья констатируют и прогнозируют масштабные, порой даже катастрофические, эффекты в виде повышенной заболеваемости и смертности, а следовательно, снижение ожидаемой продолжительности жизни (далее ОПЖ) [4–7]. Так, изменение климата влияет на экологические и социальные детерминанты здоровья – чистый воздух, безопасную питьевую воду, достаточное количество пищевых продуктов и сохранность (целостность) жилья. По данным ВОЗ [8] ожидается, что за период 2030–2050 гг. изменение климата приведет к росту числа случаев смерти примерно на 250 тыс. случаев в год в результате недостаточности питания, малярии, диареи и воздействия высоких температур. Прямые затраты, обусловленные негативным воздействием климата на здоровье (т.е. без учета затрат в определяющих здоровье секторах, таких как сельское хозяйство, водоснабжение и санитария), по прогнозным оценкам, будут составлять к 2030 г. 2–4 млрд долл. США в год. Районы со слабой инфраструктурой здравоохранения – в основном в развивающихся странах – будут в наименьшей степени способны справиться с предстоящей ситуацией без соответствующей подготовки и оснащения. Сокращение выбросов парниковых газов за счет модернизации автопарка, продуктов питания и энергопотребления может привести к улучшению здоровья, особенно благодаря снижению уровней загрязнения воздуха [8].

Согласно данным Доклада5 об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2019 г. наблюдаемые в последние десятилетия изменения климата на территории России вписываются в общую тенденцию потепления: аномалия среднегодовой температуры (отклонение от средней за 1961–1990 гг.) составила +2,07 °С. Почти во всех регионах РФ в 2019 г. среднегодовая температура оказалась среди пяти наибольших за историю наблюдений, отрицательные аномалии наблюдались только летом в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Основным драйвером совре- менного потепления признан рост концентраций парниковых газов, в первую очередь двуокиси углерода и метана. Несмотря на усилия, принимаемые мировым сообществом для ограничения выбросов парниковых газов в атмосферу, их концентрации продолжают расти. Уровень концентрации СО2 в фоновых условиях в атмосфере северных широт достиг в 2019 г. очередного максимума.

Влияние потепления на климатические условия жизни и деятельности населения России нельзя оценить однозначно. Так, изменения в криосфере включают, с одной стороны, существенное улучшение условий навигации вдоль трассы Северного морского пути, с другой – деградация мерзлоты может приводить к разрушению фундаментов и инфраструктуры. Рост продолжительности вегетационного периода при потеплении – очевидный бонус для земледелия – сопровождается увеличением риска засухи в основных зернопроизводящих районах Европейской части России из-за дефицита осадков при повышенных температурах. Наблюдаемая тенденция уменьшения продолжительности отопительного периода и повышение его средней температуры (до 0,8 ºС за 10 лет в центральной Якутии) способствуют увеличению тепловой эффективности существующих зданий и создают условия для сокращения энергопотребления6. Прогнозируемые изменения в различных секторах экономики при наблюдаемых изменениях климата могут иметь отражение в тенденциях изменения формирующихся медико-демографических рисков и показателей здоровья населения. Подробные и надежные данные о наблюдаемых тенденциях изменения климатических условий, полученные в результате регулярного климатического мониторинга и моделирования климатических изменений, являются необходимой основой для выработки мер по адаптации отраслей народного хозяйства, систем жизнеобеспечения к условиям изменяющегося климата, минимизации климатообусловленных рисков и вреда здоровью.

Помимо преобладающей принадлежности субъектов РФ к территориям с неблагоприятными климатическими условиями, в настоящее время порядка 15–20 % субъектов РФ расположены в зонах, характеризующихся одновременным воздействием высокого уровня химического загрязнения атмосферного воздуха (более 5 ПДКсс) и неблагоприятных погодно-климатических факторов (аномально низкая температура воздуха, высокая влажность воздуха, сильные ветра, низкая инсоляция). Приоритетными компонентами интенсивного загрязнения атмосферного воздуха селитебных территорий в данных регионах являются бенз(а)пирен, формальдегид, дигидросульфид, взвешенные вещества, фтористый водород, металлы (в том числе никель, медь, алюминий, хром (VI)), хлористый водород, ароматические углеводороды и прочие, относящиеся, преимущественно к 1–2-му классу опасности ве-ществ7. Перечисленные химические вещества и экстремальные погодно-климатические факторы могут обусловливать перестройку гомеостатических систем организма, усугублять развитие дезадаптивных реакций и напряжение механизмов иммуногормо-нальной регуляции, кровообращения, бронхолегочной системы, повышать скорость окислительно-восстановительных процессов, нарушать функциональное состояние барьерных органов (печени, почек, селезенки, легких и иммунной системы) [9–19].

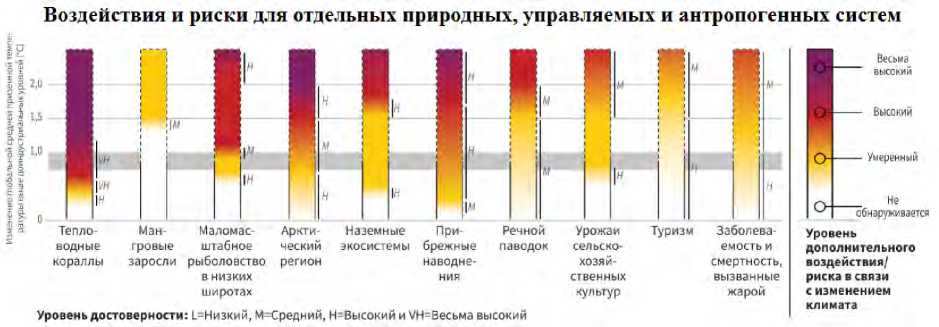

По данным специального доклада МГЭИК «Глобальное потепление на 1,5 °C»8 для арктического региона прогнозируются наиболее серьезные и широко распространяемые риски для людей, экономики и экосистем (рис. 1).

Рис. 1. Иллюстрация воздействий и рисков от последствий глобального потепления для людей, экономики и экосистем (оценки даны на основе научной литературы и экспертных заключений специалистов МГЭИК)8

Следствием сочетанного негативного воздействия разнородных факторов может являться повышенная хроническая заболеваемость населения, в первую очередь детского, как наиболее чувствительной субпопуляции. Подтверждением этого являются более высокие (в 1,5–2,5 раза) на данных территориях уровни заболеваемости населения болезнями органов дыхания, нервной, сердечно-сосудистой систем относительно среднероссийских показателей [16].

Актуальность обозначенной проблемы диктует необходимость углубленного изучения изменений показателей гомеостаза, отражающих развитие негативных эффектов со стороны органов-мишеней, для обоснования эффективных мер профилактики неинфекционных заболеваний, ассоциированных с сочетанным воздействием химических и неблагоприятных (экстремальных) климатических факторов. Пристальное внимание к вопросу влияния «суровых» погодно-климатических факторов арктической и субарктической зон РФ на состояние здоровья населения определило цель и актуальность данного исследования.

Цель исследования – установить и выполнить оценку модифицирующего влияния климатических и химических факторов риска здоровью населения регионов арктической и субарктической зон на популяционном и субпопуляционном уровнях.

Задачи исследования : 1) выполнить количественную оценку влияния климатических факторов риска на здоровье населения регионов РФ арктической и субарктической зон (популяционный уровень); 2) оценить состояние здоровья детского населения (субпопуляционный уровень) в условиях сочетанного воздействия аэрогенных химических и неблагоприятных климатических факторов риска.

Материалы и методы. Исходные данные, использованные для статистической обработки, получены из открытых, проверяемых источников – статистические формы и сборники Росстата, Роспотребнадзора, Минздрава РФ.

Оценка влияния погодно-климатических условий на показатель ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) населения регионов РФ, географически расположенных в арктических и субарктических зонах, осуществлялась на базе сценарного моделирования с использованием цифровой (нейросетевой) модели в соответствии с МР 2.1.10.0269-219. Используемая модель построена на основе матрицы данных за 2010–2019 гг., состоящей из 148 показателей, условно объединенных в шесть групп: показатели санитарно-эпидемиологического благополучия территорий – 53 показателя; показатели системы здравоохранения – 9; показатели экономической сферы – 14; показатели образа жизни населения – 30; показатели социально-демографической сферы – 34; погодно-климатические показатели – 8. В качестве погодно-климатических факторов использовались параметры10 среднемесячных температур воздуха и количество осадков в июле и январе, а также их отклонения от среднемноголетних значений в разрезе субъектов РФ за период 2010–2019 гг. Показатель ОПЖ в регионах РФ, выступающий в качестве зависимой переменной, оценивался на основе данных11 Федеральной службы государственной статистики за 2010–2019 гг.

В соответствии с поставленной целью исследование проводилось на примере четырех регионов, расположенных в арктической зоне, – Республика Якутия (Саха) (северная часть), Чукотский автономный округ (далее АО) (северная часть), Ямало-Не- нецкий автономный округ (северная часть), Красноярский край (северная часть, на примере городского округа Норильск и Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района), и трех регионов, расположенных в субарктической зоне, – Магаданская область (континентальная часть), Мурманская область (северная часть), Ненецкий автономный округ.

Оценка влияния погодно-климатических факторов на популяционное здоровье населения арктических / субарктических территорий РФ. Определение влияния погодно-климатических факторов на потери показателя ОПЖ осуществлялось на основе проведения серии численных экспериментов с использованием трех последовательных этапов расчета, представленной в предыдущей работе авторов [20]. На первом этапе для всех регионов РФ проводилась подстановка значений показателей, отражающих погодно-климатические условия отдельного региона (региона сравнения), все остальные переменные (детерминанты) оставались фиксированными на базовом значении. На втором шаге определялся субъект РФ с наибольшими потерями ОПЖ, условно считающийся наиболее «благополучным» относительно погодно-климатических условий региона сравнения. На третьем шаге по отношению к «благополучному» региону определялись потери ОПЖ, обусловленные погодноклиматическими факторами, во всех исследуемых арктических и субарктических регионах РФ. Алгоритм последовательно применялся для каждого региона РФ, использованного в качестве региона сравнения по отношению к другим регионам РФ. Оценка итоговых потерь ОПЖ для каждого исследуемого арктического и субарктического региона проводилась путем осреднения полученных на третьем шаге значений.

Установление влияния погодно-климатических факторов на показатель ОПЖ за временной период 2010–2019 гг. осуществлялось с использованием сценарного нейросетевого моделирования. В качестве базового сценария использовали фактические данные по социально-гигиеническим детерминантам, зарегистрированные для 2010 г. Целевой сценарий задавался путем сохранения всех социально-гигиенических детерминант на базовом уровне, кроме показателей, характеризующих погодно-климатические условия анализируемых субъектов РФ, которые устанавливались на уровне значений 2019 года. На основе расчета разности между базовыми и целевыми сценариями определялось влияние погодноклиматических факторов на изменение показателя ОПЖ в анализируемых субъектах РФ.

Принимая во внимание территориальную протяженность Красноярского края и его расположение в разных климатических зонах, для оценки влияния погодно-климатических факторов на показатель ОПЖ на территориях арктической зоны данного субъекта в качестве репрезентативной территории был выбран г. Норильск. Алгоритм расчета влияния погодно-климатических факторов на ОПЖ аналогичен расчетам по другим анализируемым субъектам РФ. В качестве климатических характеристик г. Норильска использованы данные с поста «Норильск. Алыкель» (№ 23078) по среднемесячной температуре и количеству осадков за январь и июль, по остальным анализируемым показателям использованы статистические данные Красноярского края.

Анализ динамики изменения погодно-климатических показателей оценивался по средним темпам прироста за период 2010–2019 гг.

Оценка состояния здоровья детского населения, проживающего в условиях сочетанного воздействия погодно-климатических факторов арктической / субарктической зоны и высоких уровней аэрогенной экспозиции химических факторов. На данном этапе исследовали состояние здоровья детского населения (3–6 лет), проживающего в субъектах, характеризующихся как изолированным воздействием комплекса неблагоприятных погодноклиматических факторов субарктической зоны (группа наблюдения А – 72 человека), так и сочетанным воздействием высоких уровней аэрогенной экспозиции и комплекса неблагоприятных погодноклиматических факторов (группа наблюдения Б – 184 человека). В качестве групп сравнения выбраны дети аналогичного возраста, проживающие в субъектах с умеренным континентальным климатом (группа сравнения А для группы наблюдения А) и в субъектах с субарктическим климатом и отсутствием или минимальным воздействием факторов аэрогенной экспозиции (группа наблюдения А как группа сравнения для группы наблюдения Б). Обследование детей выполнено с соблюдением этических принципов Хельсинкской декларации (WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 2013 г.) и одобрено в установленном порядке комитетом по биомедицинской этике ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» с обязательным получением информированного добровольного согласия законного представителя.

Оценку комбинированного воздействия химических факторов аэрогенной экспозиции на организм выполнили по содержанию алюминия, фторид-иона, меди и никеля в биосредах. Химико-аналитическое исследование крови на содержание меди и никеля, мочи – алюминия и фторид-иона в соответствии с действующими в РФ методическими указаниями МУК 4.1.773-99, 4.1.3230-14, 4.1.3589-19 выполнено методами масс-спектрометрии и ион-селективной потенциометрии с использованием аналитического оборудования: масс-спектрометр с индуктивно связанной аргоновой плазмой Agilent 7500cx (Agilent Technologies, США), иономер лабораторный автоматизированный ИЛА-2 («Измерительная техника», Россия). Оценку полученных зна- чений показателей у детей групп наблюдения выполняли относительно показателей в группах сравнения с расчетом значимости различий двух независимых выборок с использованием непараметрического метода по критерию Манна – Уитни (U ≤ Uкр). Уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали p ≤ 0,05.

Исследование возможных негативных эффектов со стороны органов-мишеней включало биохимические и общеклинические показатели, отражающие уровень эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) крови, содержание эозинофилов, нейтрофилов в назальном секрете, индекс эозинофилии, содержание аполипопротеинов А1 (Apo-A1) и В100 (Apo-B), уровень тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т 4 ), кортизола нейротропина-3 в сыворотке крови, катехоламинов (адреналин, дофамин, норадреналин, серотонин) в плазме крови.

Анализ информации о заболеваниях детей проведен по результатам комплексного объективного врачебного осмотра12, удовлетворяющего критериям Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10), с выявлением количества случаев заболевания на момент обследования. Выделение приоритетных заболеваний с учетом критических органов и систем выполнено на основании достоверного превышения частоты заболеваний в группе наблюдения относительно частоты заболеваний в группе сравнения ( р ≤ 0,05).

Комплексное воздействие погодно-климатических факторов субарктической зоны (температура и влажность воздуха, скорость ветра) оценивали по показателю нормальной эквивалентно-эффективной температуры (НЭЭТ). Расчет НЭЭТ произведен по формулам А. Missenard13 и И.В. Бутьевой14. В качестве комфортных и субкомфортных приняты значения НЭЭТ в пределах от 12 до 24 °С [11]. Гигиеническая оценка качества атмосферного воздуха проведена по данным, полученным в точках контроля в ходе социально-гигиенического мониторинга за 2014–2018 гг.

Статистическая обработка и численные расчеты осуществлялись с применением математических вычислительных пакетов программ для ЭВМ (Statistica 10, RStudio, MS Excel 2010). Для визуализации полученных картографических материалов использовались геоинформационные системы (ArcGIS 9.3.1).

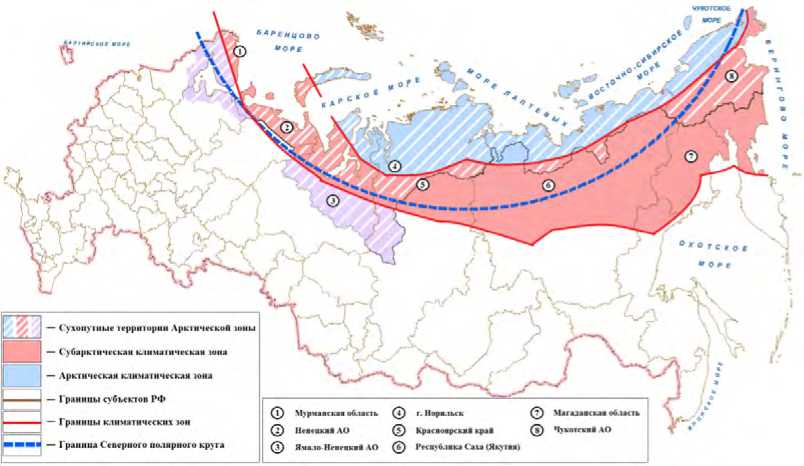

Результаты и их обсуждение. Значительная часть регионов РФ характеризуется сравнительно суровым климатом. Согласно классификации15 ученого-климатолога Б.П. Алисова, Россия расположена в трех климатических поясах: арктическом, субарктическом и умеренном. К арктическому поясу относятся16 сибирское побережье Северного Ледовитого океана и его острова (за исключением южного острова Новой Земли), ряд островов Баренцева моря (рис. 2).

В 2019 г. по анализируемым субъектам РФ наиболее низкие среднемесячные температуры воздуха в январе регистрировались в Республике Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотском АО (-34,1 º; -27,4 º; -23,6 ºС соответственно), наиболее высокие среднемесячные температуры июля были установлены в Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Магаданской области (15,2 º; 14,3 º; 12,7 ºС соответственно). Наибольшее количество среднемесячных осадков января выпало на территории Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО (37,7; 23,1; 22,6 мм соответственно); июля – в Магаданской области, Мурманской области и Республике Саха (Якутия) (60,5; 60,4; 52,6 мм соответственно).

В динамике за период 2010–2019 гг. на исследуемых территориях субъектов РФ, расположенных в арктической и субарктической климатических зонах, произошло увеличение среднемесячных температур июля в среднем на 3,4 % (в диапазоне от 0,3 до 5,9 %), среднемесячных осадков июля и января (15,1 и 13,0 % соответственно). На территориях, находящихся преимущественно в субарктической климатической зоне (Мурманская и Магаданская области), среднемесячные температуры января и июля увеличились на 4,5 и 1,9 % соответственно, на территориях смешанного типа арктической и субарктической зон температурные показатели выросли на 2,1 и 4,2 % соответственно (табл. 1). В среднем по всем анализируемым субъектам среднемесячные температуры июля и января увеличились относительно среднемноголетних значений на 1,2 º и 1,9 ºС соответственно.

По результатам сценарного моделирования с использованием фактических данных исследуемых климатических характеристик получены дифференцированные оценки эмерджентного влияния на ОПЖ погодно-климатических условий арктического и субарктического климата на анализируемых

Рис. 2. Карта-схема арктической и субарктической климатических зон РФ

Таблица 1

Динамика изменений погодно-климатических показателей по средним темпам прироста за период 2010–2019 гг., %

|

Субъект РФ |

Тип климата |

Изменение параметра за 2010–2019 гг. |

|||

|

Среднемесячная температура (январь, ºС), % (по модулю) |

Среднемесячная температура (июль, ºС), % |

Среднемесячное количество осадков (январь, мм), % |

Среднемесячное количество осадков (июль, мм), % |

||

|

Красноярский край (северная часть) |

Арктический и субарктический |

1,0 |

+1,6 |

+8,6 |

+7,0 |

|

Ненецкий АО |

Арктический и субарктический |

5,6 |

+5,8 |

+5,8 |

+24,2 |

|

Республика Саха (Якутия) (северная часть) |

Арктический и субарктический |

1,1 |

+1,4 |

+5,4 |

+1,6 |

|

Чукотский АО |

Арктический и субарктический |

0 |

+3,8 |

+10,1 |

+6,5 |

|

Ямало-Ненецкий АО (северная часть) |

Арктический и субарктический |

1,7 |

+5,9 |

+6,4 |

+30,9 |

|

Магаданская область (континентальная часть) |

Субарктический |

1,0 |

+0,3 |

+44,1 |

+24,3 |

|

Мурманская область (северная часть) |

Субарктический |

8,0 |

+3,4 |

+6,3 |

+3,2 |

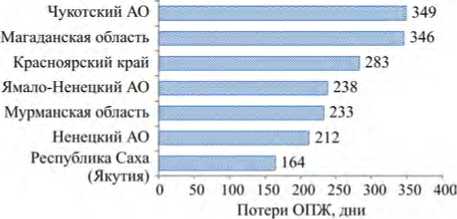

Рис. 3. Потери показателя ОПЖ, обусловленные влиянием погодно-климатических факторов, 2018 г., дни территориях: климатообусловленные потери показателя ОПЖ варьируются от 164 дней в Республике Саха (Якутия) до 349 дней в Чукотском АО (рис. 3). В среднем для РФ величина потерь ОПЖ от погодно-климатического фактора составила 191,7 дня4.

Наблюдаемое за последнее десятилетие изменение климата в арктической и субарктической зонах отразилось и на интегральном показателе здоровья – ожидаемой продолжительности жизни. За период 2010–2019 гг. на всех территориях субъектов РФ, расположенных в арктической и субарктической зонах, увеличились значения показателя ОПЖ в среднем на 9,7 % (в диапазоне от 4,9 % – Мурманская область до 18,4 % – Чукотский АО) и находились на уровне 68,1–74,2 года (табл. 2). Наибольший рост показателя ОПЖ за анализируемый период установлен в Чукотском АО – 10,6 года, при этом на момент 2010 г. показатель ОПЖ в данном субъекте имел наименьшие значения в РФ – 57,5 года.

Совокупное влияние погодно-климатических факторов за данный период обусловило вариативные эффекты на ОПЖ: от его негативных эффектов в виде снижения показателя ОПЖ в Магаданской области, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком АО (-254; -211; -109 и -8 дней соответственно) до его положительных – в виде роста показателя до 111 дней в Республике Саха (Якутия). Вклад влияния погодно-климатических факторов на фактически регистрируемые значения показателя ОПЖ по результатам сценарного моделирования составил от -13,2 % (Магаданская область) до 4,9 % (Республика Саха (Якутия)) (табл. 2). Наибольшее положительное влияние регистрируемых изменений погодноклиматических факторов наблюдается в Республике Саха (Якутия) – 111 дней, при этом фактический рост показателя ОПЖ за 2010–2019 гг. был одним из наиболее высоких среди анализируемых территорий (6,3 г.), что может быть связано как с комплексным системным улучшением в области санитарноэпидемиологического благополучия территорий, социально-демографической ситуации, показателей образа жизни населения, так и с постепенным изменением погодно-климатических условий в сторону потепления.

Вероятные причины по большей части положительного влияния изменения погодно-климатических показателей на ОПЖ могут объясняться улучшением условий навигации на Северном морском пути, ростом продолжительности вегетационного периода для сельскохозяйственной деятельности, снижением напряжения на регуляторные системы организма человека, поддерживающих его адаптационные возможности и другими6. Вместе с тем на ряде территорий получены отрицательные значения влияния погодно-климатических показате- лей на ОПЖ (Магаданская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий АО), что может объясняться такими причинами, как: деградация почвы в результате трансформации и таяния вечной мерзлоты с разрушением фундаментов, зданий, сооружений, инженерной инфраструктуры; расширением ареала обитания кровососущих членистоногих; нарушением баланса местных экосистем и другими причинами, приводящими к увеличению показателей заболеваемости и смертности населения [8]. Кроме того, на территории Магаданской области за 2010–2019 гг. регистрируются наибольшие амплитудные характеристики среднемесячных осадков января и июля (47 и 96 мм соответственно) и одна из наиболее высоких амплитуд среднемесячной температуры января (10,6 ºС), что свидетельствует о резких перепадах погодно-климатических условий на протяжении анализируемой декады лет. Подобные изменения могут отрицательно сказываться на здоровье населения, обостряя течение хронических заболеваний, оказывая дополнительную нагрузку на системы адаптации человеческого организма, ухудшая социально-экономические условия проживания.

Результаты оценки влияния погодно-климатических факторов на ОПЖ на территориях Красноярского края, расположенных в арктической и субарктической зонах, показали, что, несмотря на некоторое снижение среднемесячных температур января (с -23,2 ºС в 2010 г. до -24,8 ºС в 2019 г. в г. Норильске) и значимое увеличение среднемесячных температур июля (с 12,3 º до 17,2 ºС), наблюдаемые климатические тенденции обусловили рост ОПЖ за анализируемый период на 49 дней (табл. 2).

Оценка влияния погодно-климатических условий на состояние здоровья детского населения

Таблица 2

Оценка вероятностного влияния погодно-климатических факторов на показатель ОПЖ за период 2010–2019 гг.

|

Субъект РФ |

Тип климата |

Значение показателя ОПЖ в 2019 г. в субъекте РФ, годы |

Фактическое изменение показателя ОПЖ за 2010–2019 гг., дни (годы) |

Влияние погодноклиматических факторов и его вклад в изменение ОПЖ за 2010–2019 гг., дни (%) |

|

Красноярский край (северная часть) |

Арктический и субарктический |

69,8 |

821,3 (2,3) |

49,0 (5,9) |

|

Ненецкий АО |

Арктический и субарктический |

73,2 |

3 019,0 (8,3) |

-211,0 (-7,0) |

|

Республика Саха (Якутия) (северная часть) |

Арктический и субарктический |

73,0 |

2 281,0 (6,3) |

111,0 (4,9) |

|

Чукотский АО |

Арктический и субарктический |

68,1 |

3 869,0 (10,6) |

-109,0 (-2,8) |

|

Ямало-Ненецкий АО (северная часть) |

Арктический и субарктический |

74,2 |

1 507,0 (4,1) |

-8,0 (-0,5) |

|

Магаданская область (континентальная часть) |

Субарктический |

69,7 |

1 675,0 (4,6) |

-254,0 (-13,2) |

|

Мурманская область (северная часть) |

Субарктический |

71,8 |

1 212,0 (3,3) |

13,0 (1,1) |

Таблица 3

Показатели негативных эффектов у детей, подвергающихся воздействию неблагоприятных погодноклиматических факторов субарктической зоны

В условиях воздействия изучаемых неблагоприятных погодно-климатических факторов у детей группы наблюдения А отмечалось статистически значимое изменение показателей крови (повышение до 1,7 раза уровня лейкоцитов и СОЭ крови) относительно показателей у детей группы сравнения А (табл. 3), что может свидетельствовать о развитии воспалительной реакции, в первую очередь, со стороны верхних дыхательных путей.

Выявлено напряжение тиреоидной функции, о чем свидетельствует повышение в 1,4 раза уровня ТТГ в сыворотке крови относительно аналогичного показателя в группе сравнения А ( р = 0,0001). Согласно данным релевантных научных источников, в условиях воздействия низких температур атмосферного воздуха, особенно их перепадов, наблюдается повышение уровня тиреоидных гормонов в крови, обеспечивающих компенсаторную переносимость воздействия сниженных температур за счет роста потребления кислорода и увеличения теплопродукции [14, 15]. Длительное напряжение тиреоидной функции может обусловливать нарушение расслабления желудочков, появление суправентрикулярных аритмий, рост артериального давления и дальнейший каскад патологических процессов, приводящих в конечном итоге к сосудистым нарушениям [21].

Оценка отдельных показателей липидного спектра у детей группы наблюдения А относительно соответствующих данных группы сравнения А свиде- тельствует о снижении в 1,2 раза Apo A1 и повышении до 1,3 раза уровня Apo-B и Apo-B/ApoA1 в сыворотке крови (р = 0,0001), что оценивается как риск раннего развития сосудистых нарушений. Выявленные изменения уровней аполипопротеинов подтверждаются результатами исследования протеомно-го пула плазмы крови, позволяющими предположить возможные негативные эффекты со стороны дисфункции эндотелия сосудов. Установлены изменения уровней аполипопротеина А1 (ген APOA1), аполипопротеина С-II (ген APOC2), аполипопротеина С-III (ген APOC3), амилоидного белка А-1 (ген SAA1), P2Y пуринорецептора 12 (ген P2RY12).

Механизмы развития атеросклеротических изменений сосудов от ранней эндотелиальной дисфункции до образования атеросклеротических бляшек обусловливают гипоксию миокарда, продукцию провоспалительных цитокинов, вызывающих местную аритмогенную активность, в механизме которой принимает участие нарушение симпатоадреналовой регуляции [22]. В связи с этим обращает на себя внимание изменение уровня ряда гормонов и нейромедиаторов, отражающих дизрегуляцию симпатоадреналовой системы. Так, у детей группы наблюдения А относительно группы сравнения установлено снижение в 1,2–2,5 раза содержания кортизола и серотонина (р = 0,0001–0,040) при повышенном уровне адреналина в крови (р = 0,0001). Низкий уровень кортизола коррелирует с нарушениями центральной регуляции продукции кортико-тропин-рилизинг фактора, которая осуществляется лимбическими структурами мозга, связанными с продукцией нейротрансмиттеров, в том числе серотонина [23]. Дисбаланс между секрецией катехоламинов и серотонина в крови при действии неблагоприятных климатических факторов, является, веро- ятно, одним из проявлений нарушения защитноприспособительной реакции организма. Это способствует снижению резистентности к гипертермии, гипоксии, а также ухудшению эндогенной вазомоторики в тканях миокарда и нарушению метаболизма кардиомиоцитов [24].

В условиях воздействия аэрогенных химических факторов (меди, никеля, алюминия, фторидов газообразных в концентрациях от 0,005 до 0,02 мг/м3 или от 1,5 до 7,5 ПДКсс) у экспонированных детей формируется повышенное содержание в крови меди и никеля в 1,2–3,0 раза, в моче – алюминия и фторид-иона – в 2,5–4,0 раза относительно уровня данных веществ в биосредах неэкспонированных детей и относительно референтных уровней – в 3,5–6,0 раза. Повышенное содержание токсичных химических веществ в биосредах может обусловливать расширение спектра и усугубление степени выраженности текущих негативных нарушений состояния здоровья детей. Выявлен комплекс показателей, отклонения которых характеризуют развитие негативных эффектов в ответ на сочетанное воздействие химических и неблагоприятных климатических факторов, проявляющихся в виде: сенсибилизации верхних и нижних отделов дыхательных путей (повышение в 1,2 раза эозинофилов в назальном секрете, повышение уровня IgE общего в крови); нарушения баланса нейромедиаторов (снижение в 1,2 раза уровня ацетилхолина и повышение в 1,9 раза серотонина в сыворотке крови); изменения состояния гуморального иммунитета (снижение уровня IgA, IgM в крови); нарушения восстановления поврежденных нейрональных структур (повышение в 1,3 раза уровня нейротропина-3 в сыворотке крови) (табл. 4).

Установленные изменения биохимических показателей, характеризующих развитие негативных эффектов со стороны органов-мишеней, а именно эндокринной, нервной и системы кровообращения, фактически подтверждаются повышенной частотой развития соответствующих заболеваний. Так, в условиях сочетанного воздействия химических и неблагоприятных погодно-климатических факторов у детей относительно группы сравнения установлена повышенная частота встречаемости болезней органов дыхания (гипертрофия миндалин, хронический ринит) – до 1,7 раза ( р = 0,010–0,024), системы кровообращения (в виде синдрома слабости синусового узла) – до 5,6 раза ( р = 0,0001–0,007), нервной системы (функциональных расстройств) – до 2,6 раза ( р = 0,031), эндокринной системы (болезни щитовидной железы неуточненные) – до 1,2 раза ( р = 0,033) (табл. 5).

Таблица 4

Показатели негативных эффектов у детей, подвергающихся сочетанному воздействию неблагоприятных погодно-климатических факторов субарктической зоны и химических аэрогенных факторов

|

Показатель |

Среднегрупповое значение показателя, X̅ ± SEM |

Достоверность различий между группами, р ≤ 0,05 |

|

|

Группа наблюдения Б |

Группа наблюдения А |

||

|

Назальный сек |

рет |

||

|

Индекс эозинофилии, % |

1,890 ± 0,426 |

2,001 ± 0,682 |

0,789 |

|

Нейтрофилы, ед./п.зр. |

22,806 ± 1,621 |

21,956 ± 2,753 |

0,602 |

|

Эозинофилы, ед./п. зр. |

5,931 ± 1,874 |

5,112 ± 1,029 |

0,046 |

|

Кровь |

|||

|

Гемоглобин, г/дм3 |

133,27 ± 1,36 |

132,87 ± 1,72 |

0,721 |

|

Эритроциты, 1012/дм3 |

4,77 ± 0,05 |

4,71 ± 0,06 |

0,127 |

|

Лейкоциты, 109/дм3 |

6,28 ± 0,32 |

6,68 ± 0,35 |

0,104 |

|

СОЭ, мм/ч |

5,79 ± 0,82 |

7,53 ± 0,65 |

0,002 |

|

Сыворотка крови |

|||

|

IgE общий, МЕ/см3 |

106,92 ± 29,45 |

100,60 ± 18,724 |

0,039 |

|

Нейротропин-3, пг/см3 |

8,39 ± 1,26 |

6,74 ± 1,05 |

0,048 |

|

Ацетилхолин, пг/см3 |

28,18 ± 1,33 |

33,02 ± 2,09 |

0,0001 |

|

IgG, г/дм3 |

10,23 ± 0,22 |

11,39 ± 0,38 |

0,0001 |

|

IgM, г/дм3 |

1,39 ± 0,04 |

1,49 ± 0,06 |

0,011 |

|

IgА, г/дм3 |

1,22 ± 0,05 |

1,34 ± 0,08 |

0,022 |

|

АпоВ/АпоА1, г/дм3 |

0,59 ± 0,03 |

0,57 ± 0,03 |

0,191 |

|

Аполипопротеин А1, г/дм3 |

1,61 ± 0,09 |

1,42 ± 0,03 |

0,0001 |

|

Аполипопротеин В-100, г/дм3 |

0,89 ± 0,03 |

0,82 ± 0,03 |

0,001 |

|

Т4 свободный, пмоль/дм3 |

13,43 ± 0,16 |

12,42 ± 0,36 |

0,095 |

|

ТТГ, мкМЕ/см3 |

2,93 ± 0,15 |

3,20 ± 0,25 |

0,069 |

|

Кортизол, нмоль/см3 |

277,28 ± 20,60 |

241,59 ± 18,71 |

0,141 |

|

Плазма крови |

|||

|

Дофамин, пг/см3 |

62,35 ± 2,01 |

58,44 ± 2,94 |

0,034 |

|

Норадреналин, пг/см3 |

389,46 ± 12,75 |

383,99 ± 19,29 |

0,637 |

|

Адреналин, пг/см3 |

77,49 ± 1,54 |

79,49 ± 2,01 |

0,122 |

|

Серотонин, нг/см3 |

185,24 ± 14,88 |

99,18 ± 13,57 |

0,0001 |

Таблица 5

Сравнительный анализ частоты регистрации заболеваний у детей, %

|

Класс болезней / Нозология (МКБ-10) |

Частота регистрации заболевания у детей групп наблюдения, % |

Достоверность различий между группами ( р ≤ 0,05) |

|

|

Группа детей Б |

Группа детей А |

||

|

Заболевания органов дыхания (J00–J99), в том числе: |

59,2 |

44,9 |

0,010 |

|

- гипертрофия небных миндалин (J35.1) |

24,8 |

14,7 |

0,024 |

|

- хронический ринит (J31.0) |

19,3 |

8,7 |

0,003 |

|

Болезни кровообращения (I00–I99), в том числе: |

18,8 |

5,5 |

0,0001 |

|

- кардиомиопатия неуточненная (R01.0) |

5,9 |

0,0 |

0,010 |

|

- синдром слабости синусового узла (I49.5) |

10,1 |

1,8 |

0,007 |

|

Болезни эндокринной системы (E00–E920), в том числе: |

53,7 |

44,95 |

0,033 |

|

- болезни щитовидной железы неуточненные (Е07) |

5,9 |

0,0 |

0,010 |

|

Функциональные расстройства ЦНС и ВНС, в том числе: - синдром вегетативных дисфункций (G90.8); - астеноневротический синдром (G93.8) |

11,9 |

4,6 |

0,031 |

Обращает на себя внимание установленная частота болезней щитовидной железы (5,9 %) и кардиомиопатии (5,9 %) у детей в группе наблюдения Б при отсутствии данных заболеваний у детей группы наблюдения А ( р = 0,010). Полученные данные по частоте регистрации заболеваний у обследуемых детей корреспондируются с результатами отечественных и зарубежных исследований, свидетельствующих о влиянии неблагоприятных климатических и химических факторов на формирование болезней органов дыхания и нейроэндокринной системы. Долевой вклад химических факторов в ассоциированные случаи заболеваний органов дыхания составил до 31,0 %, нервной системы – до 25 %. Вклад неблагоприятных погодноклиматических факторов в ассоциированные случаи заболеваний органов дыхания и нервной системы составил 12 и 10 % соответственно.

Выводы:

-

1. За период 2010–2019 гг. на анализируемых территориях субъектов РФ, расположенных в арктической и субарктической климатических зонах, зафиксировано увеличение среднемесячных температур июля в среднем на 3,4 % (в диапазоне от 0,3 до 5,9 %), среднемесячных осадков июля и января – на 15,1 и 13,0 % соответственно. На территориях, находящихся преимущественно в субарктической климатической зоне (Мурманская и Магаданская области), среднемесячные температуры января и июля увеличились на 4,5 и 1,9 % соответственно, на территориях смешанного типа (арктической и субарктической зон) данные температуры увеличились на 2,1 и 4,2 % соответственно. Отклонение температур июля и января от среднемноголетних значений в сторону увеличения составило 1,2 º и 1,9 ºС соответственно. В целом регистрируемые изменения в виде увеличения среднемесячных температур и осадков, а также их среднегодовых отклонений указывают на изменение климата арктических территорий России в сторону потепления и соотносятся с текущей климатической теорией о глобальном потеплении.

-

2. На исследуемых территориях установлены потери ОПЖ от погодно-климатического фактора на фоне действия комплекса социально-гигиенических детерминант в диапазоне от 349 дней (Чукотский АО) до 164 дней (Республика Саха). Наибольшие потери наблюдаются в Чукотском АО и Магаданской области (349 и 346 дней соответственно).

-

3. Фиксируемое за последнее десятилетие потепление климата на территориях арктической и субарктической зон обусловило вариативные эффекты влияния погодно-климатических факторов на ОПЖ: наибольшие эффекты положительного влияния установлены для Республики Саха (Якутия, северная часть) – 111 дней, Красноярского края (северная часть) – 49 дней; наибольшее отрицательное влияние получено для Магаданской области – 254 дня.

-

4. Установленные эффекты влияния погодноклиматических факторов на состояние здоровья населения согласуются с текущими оценками экспертов государственных и межправительственных организаций о неоднозначности действия погодноклиматических условий в прогнозируемой перспективе глобального потепления, что требует дальнейших исследований в области установления множественности влияния погодно-климатических и метеорологических факторов на медико-демографическую ситуацию, в том числе на арктических территориях РФ.

-

5. В условиях длительного сочетанного воздействия химических аэрогенных и неблагоприятных погодно-климатических факторов субъектов субарктической зоны у детей в возрасте 3–6 лет установлены изменения уровня биохимических и клинических показателей, характеризующие развитие негативных эффектов в виде напряжения тиреоидной функции, формирования воспалительного процесса, риска развития ранних сосудистых нарушений, ухудшения эндогенной вазомоторики в тканях миокарда и нейроэндокринной регуляции. Подтверждением выявленных негативных эффектов являет-

- ся повышенная до 5,6 раза частота заболеваний органов дыхания лимфопролиферативного характера, функциональных расстройств нервной, эндокринной систем и системы кровообращения. Вклад химических факторов в ассоциированные случаи заболеваний органов дыхания и нервной системы составил

25–31 %, неблагоприятных погодно-климатических факторов – 10–12 %.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Климатические и химические факторы риска здоровью населения регионов арктической и субарктической зон: популяционный и субпопуляционный уровни

- Григорьева E.A., Суховеева А.Б., Калманова Эколого-климатические и медико-социальные факторы как предикторы качества жизни и репродуктивного здоровья населения Среднего Приамурья: постановка проблемы // Региональные проблемы. - 2018. - Т. 21, № 3. - С. 71-81. DOI: 10.31433/1605-220X-2018-21-3-71-81

- Артоболевский С.С., Бакланов П.Я., Трейвиш А.И. Пространство и развитие России: полимасштабный анализ // Bестник РАН. - 2009. - Т. 79, № 2. - С. 101-112.

- Рахманов Р.С., Тарасов A.B. Адаптационные реакции организма нри влиянии морского климата на здоровье населения в регионах России: монография. - Н. Новгород: ООО «Стимул-СТ», 2018. - 100 с.

- Новый подход к анализу влияния погодных условий на организм человека / М.М. Салтыкова, И.П. Бобров-ницкий, М.Ю. Яковлев, А.Д. Банченко, С.Н. Нагорнев // Гигиена и санитария. - 2018. - Т. 97, № 11. - С. 1038-1042. DOI: 10.47470/0016-9900-2018-97-11-1038-42

- Причины привычной потери беременности в субарктическом регионе России: обзор литературы / B.C. Ше-лудько, А.Э. Каспарова, ÄB. Коваленко, Т.Н. Соколова // Экология человека. - 2020. - № 6. - С. 13-21. DOI: 10.33396/1728-0869-2020-6-13-21

- Адаптивный иммунный статус у представителей различных социально-профессиональных групп жителей Eвро-нейского Севера Российской Федерации / Л.С. Щёголева, О£. Сидоровская, E^. Шашкова, МВ. Некрасова, С.Н. Балашова // Экология человека. - 2017. - № 10. - С. 46-51. DOI: 10.33396/1728-0869-2017-10-46-51

- Григорьева E.A. Здоровье населения нри экстремальных температурах: методика прогноза и результаты оценки // Гигиена и санитария. - 2019. - Т. 98, № 11. - С. 1279-1284. DOI: 10.47470/0016-9900-2019-98-11-1279-1284

- Изменение климата и здоровье [Электронный ресурс] // BОЗ. - 2021. - URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health (дата обращения: 15.04.2022).

- Балабина Н.М. Bлияние загрязнения атмосферного воздуха на первичную заболеваемость взрослого городского населения анемиями // Бюллетень BCНЦ СО РАМН. - 2005. - Т. 39, № 1. - С. 116-119.

- Бочаров М.И. Терморегуляция организма нри холодовых воздействиях (обзор). Сообщение I // Bестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Медико-биологические науки. - 2015. - № 1. - С. 5-15.

- Григорьева E.A. Климатическая дискомфортность Дальнего Bостока России и заболеваемость населения // Региональные проблемы. - 2018. - Т. 21, № 2. - С. 105-112. DOI: 10.31433/1605-220X-2018-21-2-105-112

- Губина A.E., Койносов А.П. Сезонные изменения показателей иммунной и эндокринной систем спортсменов в природно-климатических условиях Среднего Приобья // Экология человека. - 2018. - № 2. - С. 31-36. DOI: 10.33396/1728-0869-2018-2-31-36

- Гудков А.Б., Попова О.Н., Лукманова Н.Б. Эколого-физиологическая характеристика климатических факторов севера. Обзор литературы // Экология человека. - 2012. - Т. 19, № 1. - С. 12-17. DOI: 10.17816/humeco17513

- Климатогеографические особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и их влияние на здоровье населения / Т.Я. Корчина, B.H Корчин, KB. Лапенко, C.B. Ткачева, BH. Гребенюк // Bестник угроведения. -2014. - Т. 18, № 3. - С. 166-174.

- Кубасов РВ. Гормональные изменения в ответ на экстремальные факторы внешней среды // Bестник РАМН. -2014. - Т. 69, № 9-10. - С. 102-109. DOI: 10.15690/vramn.v69i9-10.1138

- Макоско A.A., Матешева A.B. О тенденциях распространенности экологически обусловленных заболеваний вследствие техногенного загрязнения атмосферы // Инновации. - 2012. - № 10 (168). - С. 98-105.

- Ревич Б.А. Климатические изменения как новый фактор риска для здоровья населения российского Севера // Экология человека. - 2009. - № 6. - С. 11-16.

- Исследование показателей негативных эффектов у детей в условиях воздействия неблагоприятных факторов субарктического климата / KB. Зайцева, М.А. Землянова, ЮВ. Кольдибекова, E.B. Пескова // Якутский медицинский журнал. - 2021. - Т. 75, № 3. - С. 5-8. DOI: 10.25789/YMJ.2021.75.01

- Оценка аэрогенного воздействия приоритетных химических факторов на детское население в зоне влияния предприятий но производству алюминия / HB. Зайцева, М.А. Землянова, Ю£. Кольдибекова, И.Г. Жданова-Заплесвичко, А.Н. Пережогин, C.B. Клейн // Гигиена и санитария. - 2019. - Т. 98, № 1. - С. 68-75. DOI: 10.18821/0016-9900-2019-98-1-68-75

- Эмерджентность и вариативность влияния ного дно-климатических факторов на ожидаемую продолжительность жизни населения российской федерации с учётом дифференциации регионов по социально-экономическим и санитарно-эпидемиологическим детерминантам / HB. Зайцева, C.B. Клейн, Д.А. Кирьянов, МЛ. Глухих, М.Р. Камалтди-нов // Анализ риска здоровью. - 2020. - № 4. - С. 62-75. DOI: 10.21668/health.risk/2020.4.07

- The influence of subclinical hyperthyroidism on blood pressure, heart rate variability, and prevalence of arrhythmias / G. Kaminski, K. Makowski, D. Michaïkiewicz, J. Kowal, M. Ruchala, E. Szczepanek, G. Gielerak // Thyroid. - 2012. - Vol. 22, № 5. - Р. 454-460. DOI: 10.1089/thy.2010.0333

- Seasonal variations in cardiovascular disease / S. Stewart, A.K. Keates, A. Redfern, J.J.V. McMurray // Nat. Rev. Cardiol. - 2017. - Vol. 14, № 11. - Р. 654-664. DOI: 10.1038/nrcardio.2017.76

- Shiue I., Perkins D.R., Bearman N.J. Physically equivalent temperature and mental and behavioural disorders in Germany in 2009-2011 // Ment. Health. - 2016. - Vol. 25, № 2. - Р. 148-153. DOI: 10.3109/09638237.2015.1101431

- Identification of weather variables sensitive to dysentery in disease-affected county of China / J. Liu, X. Wu, C. Li, B. Xu, L. Hu, J. Chen, S. Dai // Science of The Total Environment. - 2017. - Vol. 575. - Р. 956-962. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.09.153